スタッフブログ

2015年10月31日 土曜日

NO.425 もちくん(安城市在住)

みなさん、こんにちは

今日はハロウィンですが

、仮装やイベントに参加する予定は

ありますか(^ω^)??

当院の受付もハロウィンに向けて飾りつけを

していますので、診察まで待ち時間にチェックしてみてください

それでは、患者様紹介に移りましょう

本日、ご紹介させていただく患者様は

エキゾチックショートヘアー

『手間のかからないペルシャ猫を』という要望の高まりから

産まれたという、エキゾチックショートヘアー

この愛らしい表情と甘えん坊な性格から最近人気が

出てきている猫ちゃんですが、当院の患者様の中では

初めて紹介させていただく種類になります!

7月生まれのもちくんは、今日が2回目の病院になります

緊張してるのかなぁ~??

と、思いきやスタッフに抱っこされると

すぐに目を瞑ってリラックスモード

普段から飼い主様にべったりで甘えん坊ということですが

顎の下を撫でてあげると、さらにうっとり満足げな表情に・・・

この姿には、スタッフはもちろん、診察をしていた院長も

可愛さにメロメロでしたっ

せっかく大きくて可愛い目だから、しっかり目を開けてるところも

撮らせてね

やっぱり目を瞑ってしまうもちくん

これがもちくんなりの決めポーズなのかな??

それでもやっとの思いで撮れた横顔も

バッチリ決まっています

可愛い姿をたくさん見せてくれた

もちくんですが、お家に帰ると他にも3匹の猫ちゃんと

一緒に暮らしているんです

前回ご紹介させていただいた

はなちゃん・そらくん とシャルトリューのあおくん

4匹みんなで来たときには

是非、写真を撮らせてね(●^o^●)

愛嬌いっぱいのもちくん可愛いなぁ

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2015年10月25日 日曜日

新米獣医師カーリーのつぶやき-part53-~尿の検査~

こんにちは、獣医師の苅谷です。

最近、使用している音楽プレイヤーの電池の減りが早いなと思って購入した時期を思い返してみたら・・・

3年間くらい使用していたので、やはり電話を含めた携帯機器の電池の持ちは大体2~3年くらいなんだなと思いました。

ということで次の音楽プレイヤーを購入して、現在データの移行や各種の設定中です。

今回は尿検査についてお話しします。

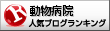

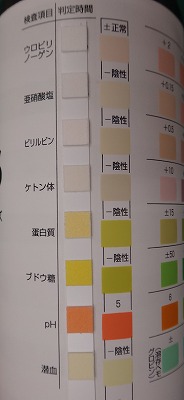

尿検査では試験紙を使って行う検査と直接顕微鏡を覗いて内容物を確認する検査があります。

まず試験紙による検査についてです。

項目としては以上となります。

ウロビリノーゲン・・・肝臓や胆汁の排泄に問題、赤血球が多量に壊される病気が

あるかをみる項目。 正常でも少し尿中に排泄される。

亜硝酸塩・・・尿中で細菌が増殖しているかをみる項目。 正常では尿中排泄なし。

ビリルビン・・・ウロビリノーゲンと同様の項目を見る項目。

正常では尿中排泄なし。

ケトン体・・・脂質の代謝が活発になっているかを見る項目。

正常では尿中の排泄なし。

蛋白質・・・尿中に蛋白質が出ているかを見る項目。

正常では尿中排泄なしor少し排泄あり。

血糖・・・尿中に糖分が出ているかを見る項目。 正常では尿中の排泄なし。

㏗・・・尿が酸性かアルカリ性かを見る項目。

犬や猫では酸性域、ウサギやハムスターではアルカリ性域。

潜血・・・出血の有無を確認する項目。

まずウロビリノーゲンとビリルビンについてです。

このふたつは肝胆道系に問題があり、黄疸が出てくる前後で出てくる項目です。

ウロビリノーゲンは尿中に少しは排泄され、いわゆる尿の黄色の色の元です。

肝臓が正常ならばこのウロビリノーゲンは大部分がビリルビンに変換し胆汁へ、残りの一部がそのまま尿中へと排出されます。

しかし、肝臓が悪くなると変換が上手くいかなくなり、ウロビリノーゲンが大量に尿中に放出されるため、とても濃い尿が出るようになります。

またウロビリノーゲンは腸内で胆汁中のビリルビンが分解産物で体に再吸収されるものです。

胆汁の排泄が上手く行かなくなるような場合ではウロビリノーゲンは尿中に排泄されなくなります。

まとめるとウロビリノーゲンとビリルビンがたくさん出てくると黄疸の原因が肝臓や血管内で起こっているということ、一方でビリルビンだけたくさん出てきていると胆汁が上手く排泄できず詰まっていることがわかります。

次は血糖やケトン体についてです。

血糖が尿中に認められるということは糖尿病といった内分泌の問題や腎臓の機能に問題があることを示します。

また糖尿病といった内分泌の問題があると血液中の糖が使えなかったり、足りなくなったりするため、体の脂質(脂肪)が使われるようになります。

脂質を代謝(使う)過程でケトン体がたくさん作られるため、処理できない分は尿中に排泄されるため、糖尿病のひどい状態の時では現れてきます。

ちなみに糖尿病時の尿の甘酸っぱいにおいはこのケトン体に由来するものです。

残りの項目は比較的、腎臓や膀胱などの泌尿器に直接関わってくることの多い項目です。

まずは亜硝酸塩についてです。

動物は食物から得た硝酸塩を尿中にほとんど排出するのですが、細菌が増殖していると硝酸塩を亜硝酸塩に変えてしまいます(例外あり)。

そのため膀胱炎などの尿路感染があることがわかります。

次に㏗ですが、前々回お話しした中に出てきた尿石症で結晶ができやすい㏗域が存在します。

酸性域であればシュウ酸カルシウム、アルカリ性域であればストラバイトといった感じですね。

また細菌性膀胱炎の場合では細菌の増殖とともに㏗が上昇していくため、アルカリ性域に㏗はなってきます。

さて、尿中の蛋白質は通常であるとほとんど尿中には出てきません。

腎臓で尿を作る過程で大きな蛋白質は血液の中に残り、小さな蛋白質も腎臓で再吸収され血液に戻っていきます。

つまり、蛋白質が出てくると腎臓が悪くなってきているということがわかります。

また腎臓から出た尿が溜まる場所の膀胱に問題(膀胱炎や腫瘍など)で細胞がたくさん尿中に出てくると蛋白質として出てきます。

最後に潜血ですが、激しい血尿の場合、見た目だけでも出血していることはわかりますが、尿の色は濃い色だけども実際に顕微鏡レベルでは出血があるという場合にこの項目が役立ちます。

出血の原因は膀胱炎や腫瘍、交通事故による腎臓の損傷などが挙げられます。

ここまでが尿試験紙による検査でした。

尿試験紙だけでは細菌性膀胱炎や尿石症かなというあたりをつけることはできますが、本当にそれが正しいのかは断定できません。

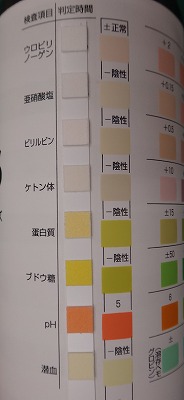

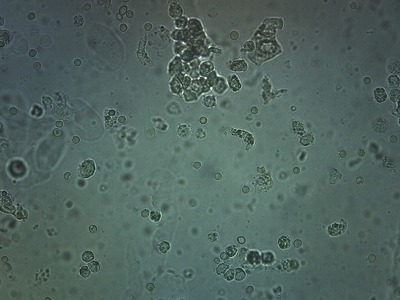

そのため実際に顕微鏡で尿を確認していきます。

これは細菌性膀胱炎の尿の顕微鏡写真ですが、白血球や赤血球、少しサイズの大きい細胞だと膀胱の粘膜の細胞になってきます。

また、写真上では少し見にくいかもしれませんが、砂粒くらいの小さな点が細菌で、リアルタイムで顕微鏡をのぞくとさわさわと揺れ動く様子がみることができます。

以上のように尿の検査は尿試験紙と顕微鏡での所見を合わせて判断していきます。

それでは今回はこれで終わります。

尿検査の項目はこんな風にみるんだと思った方は

こちら のクリックをよろしくお願いします。

のクリックをよろしくお願いします。

最近、使用している音楽プレイヤーの電池の減りが早いなと思って購入した時期を思い返してみたら・・・

3年間くらい使用していたので、やはり電話を含めた携帯機器の電池の持ちは大体2~3年くらいなんだなと思いました。

ということで次の音楽プレイヤーを購入して、現在データの移行や各種の設定中です。

今回は尿検査についてお話しします。

尿検査では試験紙を使って行う検査と直接顕微鏡を覗いて内容物を確認する検査があります。

まず試験紙による検査についてです。

項目としては以上となります。

ウロビリノーゲン・・・肝臓や胆汁の排泄に問題、赤血球が多量に壊される病気が

あるかをみる項目。 正常でも少し尿中に排泄される。

亜硝酸塩・・・尿中で細菌が増殖しているかをみる項目。 正常では尿中排泄なし。

ビリルビン・・・ウロビリノーゲンと同様の項目を見る項目。

正常では尿中排泄なし。

ケトン体・・・脂質の代謝が活発になっているかを見る項目。

正常では尿中の排泄なし。

蛋白質・・・尿中に蛋白質が出ているかを見る項目。

正常では尿中排泄なしor少し排泄あり。

血糖・・・尿中に糖分が出ているかを見る項目。 正常では尿中の排泄なし。

㏗・・・尿が酸性かアルカリ性かを見る項目。

犬や猫では酸性域、ウサギやハムスターではアルカリ性域。

潜血・・・出血の有無を確認する項目。

まずウロビリノーゲンとビリルビンについてです。

このふたつは肝胆道系に問題があり、黄疸が出てくる前後で出てくる項目です。

ウロビリノーゲンは尿中に少しは排泄され、いわゆる尿の黄色の色の元です。

肝臓が正常ならばこのウロビリノーゲンは大部分がビリルビンに変換し胆汁へ、残りの一部がそのまま尿中へと排出されます。

しかし、肝臓が悪くなると変換が上手くいかなくなり、ウロビリノーゲンが大量に尿中に放出されるため、とても濃い尿が出るようになります。

またウロビリノーゲンは腸内で胆汁中のビリルビンが分解産物で体に再吸収されるものです。

胆汁の排泄が上手く行かなくなるような場合ではウロビリノーゲンは尿中に排泄されなくなります。

まとめるとウロビリノーゲンとビリルビンがたくさん出てくると黄疸の原因が肝臓や血管内で起こっているということ、一方でビリルビンだけたくさん出てきていると胆汁が上手く排泄できず詰まっていることがわかります。

次は血糖やケトン体についてです。

血糖が尿中に認められるということは糖尿病といった内分泌の問題や腎臓の機能に問題があることを示します。

また糖尿病といった内分泌の問題があると血液中の糖が使えなかったり、足りなくなったりするため、体の脂質(脂肪)が使われるようになります。

脂質を代謝(使う)過程でケトン体がたくさん作られるため、処理できない分は尿中に排泄されるため、糖尿病のひどい状態の時では現れてきます。

ちなみに糖尿病時の尿の甘酸っぱいにおいはこのケトン体に由来するものです。

残りの項目は比較的、腎臓や膀胱などの泌尿器に直接関わってくることの多い項目です。

まずは亜硝酸塩についてです。

動物は食物から得た硝酸塩を尿中にほとんど排出するのですが、細菌が増殖していると硝酸塩を亜硝酸塩に変えてしまいます(例外あり)。

そのため膀胱炎などの尿路感染があることがわかります。

次に㏗ですが、前々回お話しした中に出てきた尿石症で結晶ができやすい㏗域が存在します。

酸性域であればシュウ酸カルシウム、アルカリ性域であればストラバイトといった感じですね。

また細菌性膀胱炎の場合では細菌の増殖とともに㏗が上昇していくため、アルカリ性域に㏗はなってきます。

さて、尿中の蛋白質は通常であるとほとんど尿中には出てきません。

腎臓で尿を作る過程で大きな蛋白質は血液の中に残り、小さな蛋白質も腎臓で再吸収され血液に戻っていきます。

つまり、蛋白質が出てくると腎臓が悪くなってきているということがわかります。

また腎臓から出た尿が溜まる場所の膀胱に問題(膀胱炎や腫瘍など)で細胞がたくさん尿中に出てくると蛋白質として出てきます。

最後に潜血ですが、激しい血尿の場合、見た目だけでも出血していることはわかりますが、尿の色は濃い色だけども実際に顕微鏡レベルでは出血があるという場合にこの項目が役立ちます。

出血の原因は膀胱炎や腫瘍、交通事故による腎臓の損傷などが挙げられます。

ここまでが尿試験紙による検査でした。

尿試験紙だけでは細菌性膀胱炎や尿石症かなというあたりをつけることはできますが、本当にそれが正しいのかは断定できません。

そのため実際に顕微鏡で尿を確認していきます。

これは細菌性膀胱炎の尿の顕微鏡写真ですが、白血球や赤血球、少しサイズの大きい細胞だと膀胱の粘膜の細胞になってきます。

また、写真上では少し見にくいかもしれませんが、砂粒くらいの小さな点が細菌で、リアルタイムで顕微鏡をのぞくとさわさわと揺れ動く様子がみることができます。

以上のように尿の検査は尿試験紙と顕微鏡での所見を合わせて判断していきます。

それでは今回はこれで終わります。

尿検査の項目はこんな風にみるんだと思った方は

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2015年10月18日 日曜日

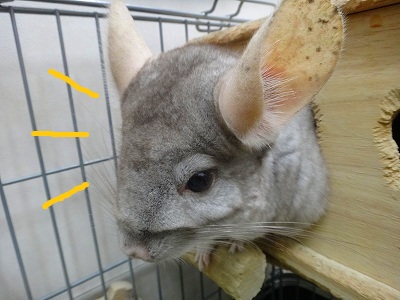

NO.424 チンチラ クッキーくん(東海市在住)

みなさん、こんにちは

気が付けばもう10月も半分過ぎましたね

今年もあと2ヶ月・・・早いものです

なんだかいつもより早く過ぎていった気がします

それでは患者様紹介に参りましょう

ねずみの仲間、チンチラのクッキーくんです!

クッキーくん、今回ホテルのため来院されました

初めてのお泊りです

預かり中は、2階にある小屋の中から飛び出て、また戻る

というアクティブな一面も見せてくれました

小屋の中からひょこっと顔を出した様子は

スタッフ全員をメロメロに

野生のチンチラはアンデス山脈

標高5000mの岩場で暮らしています

なにか気配を察知すると

耳をピンとたて、後ろ足だけで立ち上がります

クッキーくんもスタッフの気配を感じたのか・・・

立ち上がりました

チンチラはこのまま、フードやおやつを両手で持って食べることも出来ます

残念ながらクッキーくんのその姿は撮れませんでしたが

お皿からは食べてくれました

丸くてふわふわな姿は

本当に可愛いくて癒されます

また機会があればお泊りに来てくださいね

お待ちしております

私も癒された~

ぜひぜひ

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2015年10月13日 火曜日

NO.423 デグーマウス ミミちゃん (刈谷市在住)

みなさん こんにちは

先日、白虎隊の実話を基にした舞台を観に行ってきました。

時は幕末、揺れ動く時代の中を駆け抜けた少年たちの物語。

今、注目されている俳優さんたちが

幕末の時代に実際に生きた人たちを演じる

なかなか難しい役柄だなあと思いました。

その少年たちの生き様を演じる

俳優さんたちはすごいなと思いました。

それでは、本日ご紹介する患者様は

デグーマウスのミミちゃんです

今回、当院でホテルをさせて頂きました

とっても活発でゲージの中を走り回ったり

スタッフがごはんをあげるために

目の前に行くとミミちゃん

ごはんがもらえる事が分かってるみたいで

自分から柵越しまで来て

ハナを勢いよく動かしていました (

スタッフに対してもとっても友好的なミミちゃん

持ってきて頂いたペレット見せて口元に持っていくと

「 これは 私のよっ! 」 と言っているように

すぐさま口にくわえて持っていってしまいました

ミミちゃんのゲージの中を覗くたび

カラカラと回し車で走って遊んでいたり

時にはこっちに来てくれたり

サービス精神いっぱいのミミちゃんでしたっ

ミミちゃんまたホテルに来てくださいね~(

ミミちゃんに会えること楽しみに待ってますっ

ミミちゃん可愛いと思った方は

こちらクリック

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2015年10月 9日 金曜日

新米獣医師カーリーのつぶやき-part52~フィラリアのお薬について~-

こんにちは、獣医師の苅谷です。

今週はノーベル賞の受賞発表の週ですね。

ノーベル賞はその分野で重要な発見、発明をした、または貢献した人に与えられる賞です。

ノーベル賞は物理学、化学、生理学・医学、文学、平和と経済学の6分野ありますが、経済学賞だけ日本人の受賞者はまだいないそうですね。

また、本日は平和賞の発表ですね。

今回はチュニジア・ナショナル・ダイアログ・カルテットという民主化貢献団体が受賞しましたね。

アラブの春の発端となったチュニジアにて暴力ではなく、基本的人権に配慮した活発な市民活動で民主化を実現したことを評価されたとのことです。

武力紛争などで傷つけあいながら勝ち取るよりも、難しいですがこういった対話・交渉で解決することが一番いいですね。

今回は4日前に発表された内容ですが、大村智博士とウィリアム・キャンベル博士の生理学・医学賞を受賞された功績であるイベルメクチンの基なるものの発見や開発でした。

このイベルメクチンは人の場合だとアフリカなどの熱帯地域にある風土病である「象皮症」や「オンコセルカ症」の治療薬となっています。

日本に住んでいると馴染の薄いものですが、これらの原因となるものの名前を聞けばピンとくるかもしれません。

いわゆるこれらはフィラリアによる感染症です。

現在、犬に関しては蚊が飛ぶシーズンでは月1でおやつタイプなどのお薬を取ってもらって予防していただいています。

猫に関しても実はフィラリアに罹ってしまうことが判明してきたため、予防も普及しつつあります。

また、フィラリア症と同じ仲間に入る回虫や糞線虫といった糸みたいな虫の線虫類や疥癬などのヒゼンダニ類などの治療にも使用されています。

当院でも当然フィラリア予防にて処方していますが、鳥やハリネズミなどのヒゼンダニが見つかった際にはこのお薬にはお世話になっています。

イベルメクチンの基となるエバーメクチンが発見されたのが1975年、改良されてイベルメクチンができたのが1981年、家畜やペットに使用されるようになったのもこの年からだそうです。

そして、その後人のフィラリア症にも効果があるということがわかり、熱帯地域である蔓延地域にWHOを通じて無償提供されはじめた1987年から数多くの人々を救っています。

このような大村氏の偉業の裏には各地の土から有用な化学物質を作る微生物を探すという途方もない地道な積み重ねがあったそうです。

また大村氏のノーベル生理学・医学賞受賞時の「この道を行くと大変だと分かっていたら、そこに向かいなさい。そうすれば楽しい人生になる」の言葉も胸に刺さりました。

私もより良い治療が提供できるよう日々研鑽を積み、大きな壁があったとしてもそれをこえていきたいと思います。

フィラリアの薬って画期的な薬だったのかと思った方は

こちら のクリックをよろしくお願いします。

のクリックをよろしくお願いします。

今週はノーベル賞の受賞発表の週ですね。

ノーベル賞はその分野で重要な発見、発明をした、または貢献した人に与えられる賞です。

ノーベル賞は物理学、化学、生理学・医学、文学、平和と経済学の6分野ありますが、経済学賞だけ日本人の受賞者はまだいないそうですね。

また、本日は平和賞の発表ですね。

今回はチュニジア・ナショナル・ダイアログ・カルテットという民主化貢献団体が受賞しましたね。

アラブの春の発端となったチュニジアにて暴力ではなく、基本的人権に配慮した活発な市民活動で民主化を実現したことを評価されたとのことです。

武力紛争などで傷つけあいながら勝ち取るよりも、難しいですがこういった対話・交渉で解決することが一番いいですね。

今回は4日前に発表された内容ですが、大村智博士とウィリアム・キャンベル博士の生理学・医学賞を受賞された功績であるイベルメクチンの基なるものの発見や開発でした。

このイベルメクチンは人の場合だとアフリカなどの熱帯地域にある風土病である「象皮症」や「オンコセルカ症」の治療薬となっています。

日本に住んでいると馴染の薄いものですが、これらの原因となるものの名前を聞けばピンとくるかもしれません。

いわゆるこれらはフィラリアによる感染症です。

現在、犬に関しては蚊が飛ぶシーズンでは月1でおやつタイプなどのお薬を取ってもらって予防していただいています。

猫に関しても実はフィラリアに罹ってしまうことが判明してきたため、予防も普及しつつあります。

また、フィラリア症と同じ仲間に入る回虫や糞線虫といった糸みたいな虫の線虫類や疥癬などのヒゼンダニ類などの治療にも使用されています。

当院でも当然フィラリア予防にて処方していますが、鳥やハリネズミなどのヒゼンダニが見つかった際にはこのお薬にはお世話になっています。

イベルメクチンの基となるエバーメクチンが発見されたのが1975年、改良されてイベルメクチンができたのが1981年、家畜やペットに使用されるようになったのもこの年からだそうです。

そして、その後人のフィラリア症にも効果があるということがわかり、熱帯地域である蔓延地域にWHOを通じて無償提供されはじめた1987年から数多くの人々を救っています。

このような大村氏の偉業の裏には各地の土から有用な化学物質を作る微生物を探すという途方もない地道な積み重ねがあったそうです。

また大村氏のノーベル生理学・医学賞受賞時の「この道を行くと大変だと分かっていたら、そこに向かいなさい。そうすれば楽しい人生になる」の言葉も胸に刺さりました。

私もより良い治療が提供できるよう日々研鑽を積み、大きな壁があったとしてもそれをこえていきたいと思います。

フィラリアの薬って画期的な薬だったのかと思った方は

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL