消化器の疾患/うさぎ

2023年4月 3日 月曜日

高齢ウサギの直腸脱

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、高齢ウサギの直腸脱です。

犬猫に限らずウサギも高齢の個体が全国的に増える傾向にあります。

高齢になると手術時のリスクも増えます。

今回は、14歳になる超高齢のウサギの症例です。

ウサギのサンタ君(14歳、♂、体重1.5kg)はお尻から腸が出ているとのことで来院されました。

ウサギの14歳と言えば、かなりの高齢です。

ウサギの平均寿命が7~8歳と言われてますから、人間の寿命に換算すれば100歳を超えています。

すでに来院時にグッタリ感のあるサンタ君です。

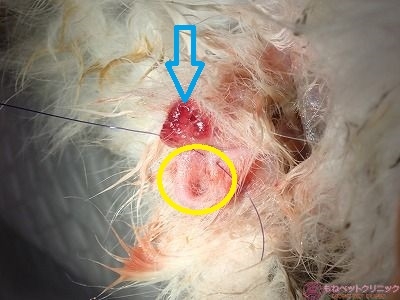

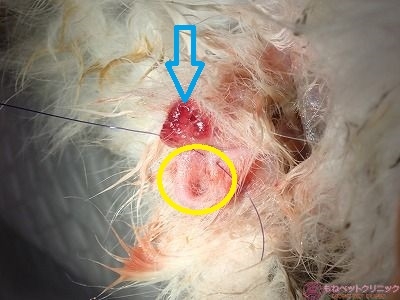

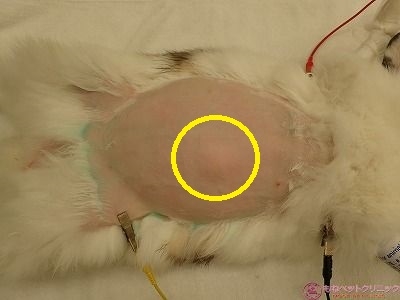

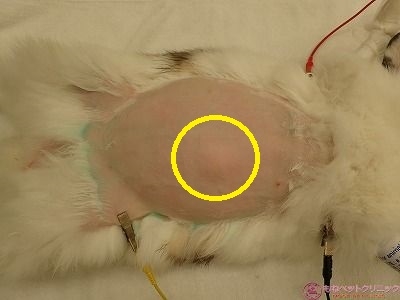

下写真の黄色丸が、今回直腸脱と思われる部位です。

肛門管から直腸または直腸粘膜の脱出するものを広義に直腸脱と呼んでいます。

慢性下痢、便秘、膀胱炎、直腸のポリープなどが原因で、排尿時や排便時のいきみやしぶりに続発して直腸脱がみられます。

脱出した直腸部からの出血で痂皮(かさぶた)が形成され、全容が把握できない状態です。

痂皮の中心部には糞便が取りこまれています。

患部を生理食塩水で洗浄します。

痂皮を洗浄・剥離する間に脱出していた直腸は自律的に戻っていました。

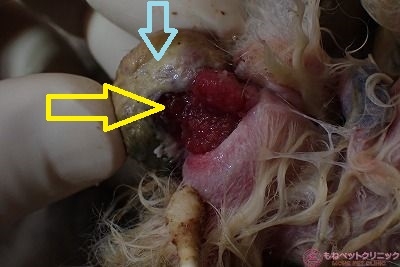

下写真青矢印は炎症を起こした包皮で、黄色丸は肛門です。

直腸脱再発防止として肛門の上下端に1針づつ縫合します。

これで排便が通常通り出来、直腸脱が納まれば1週間後に抜糸して治療は終了となります。

ところが、2日後に直腸が再脱出して、排便が出来なくなってるとのことでサンタ君は再診となりました。

脱出直腸の開口部が骨盤腔内に入り込んで排便が出来なくなっている可能性があります。

脱出しているのは、直腸の側面壁で床材との干渉で炎症・腫大しているかもしれません。

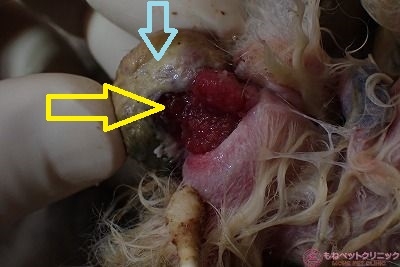

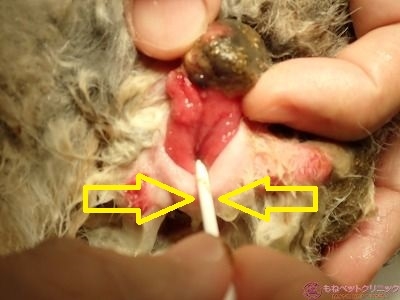

下写真黄色丸が脱出してる直腸です。

患部の拡大像です。

再度、患部を洗浄します。

脱出してる直腸の末端部は、直腸粘膜が炎症により肉芽増生した組織とそれに糞塊がへばりついた状態になっています。

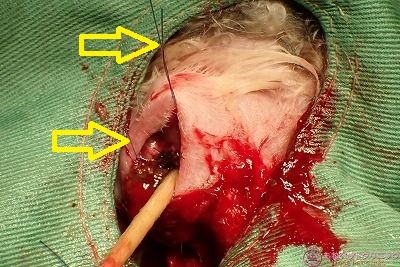

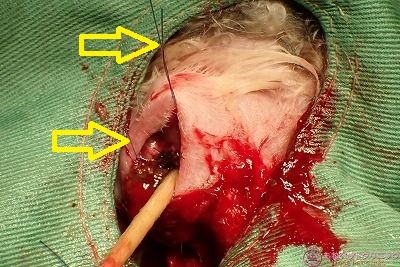

黄色矢印は脱出した直腸粘膜で、青矢印は床面との干渉などで腫大した直腸粘膜側面です。

結局、全身麻酔下で脱出直腸を完納させることにしました。

サンタ君は14歳ということもあり、全身麻酔のリスクを十分に考慮しないといけません。

術前血液検査では肝腎機能に問題はなく、麻酔は実施出来そうです。

ここでウサギの全身麻酔のリスクの特徴を簡単に伝えます。

ウサギは、血液検査用採血や血管確保、気管挿管などが困難であるが故に麻酔関連リスクが高くなります。

例えば、鎮静・麻酔関連偶発死亡率(処置後48時間以内の鎮静・麻酔が死亡原因となる発生率)は犬0.17%、猫0.24%、フェレット0.33%、ウサギ1.39%、

チンチラ3.29%、モルモット3.80%、ハムスター3.66%、セキセイインコ16.33%という報告(Brodbelt D.C.,et al : Veterinary Anaesthesia and Analgesia 35, 365-373) があります。

ウサギの麻酔関連死亡率が犬猫の8倍と高く、一般にエキゾチックアニマルの麻酔はリスクが高いのがお分かり頂けると思います。

ウサギは生態系では、非捕食動物のため、デリケートな気質に加えてストレス感受性が高く、ストレス誘発性のカテコラミン上昇が原因でショックや心停止になります。

ウサギは解剖学的に胸腔が腹腔に対して著しく小さい点及び代謝率が高い点から、換気不全・呼吸停止や低酸素症にもなり易いです。

肋間筋運動に先立ち、横隔膜が動くことでガス交換を行うため、体幹部を抑えるような保定をすると腹腔内の内臓圧が横隔膜を圧迫し、呼吸停止を招きます。

従って、四肢の保定を含め、手術時の姿勢にも配慮が必要です。

当院では、手術台を斜めに傾斜させ、頭部を高く保ち内臓が横隔膜を圧迫しない姿勢を取ることが多いです。

また嗅覚が発達しているため、鼻呼吸がメインとなり、鼻気道粘膜に刺激性を有する吸入麻酔薬に対し、吸入時に呼吸を止める「息こらえ」を起こします。

その結果、高炭酸ガス血症や低酸素血症が起こります。

当院では、手術実施までにICUに入れて、40%の酸素下で肺を酸素化して手術に臨んでいます。

加えて局所麻酔薬を点鼻します。

これらの処置で息こらえは、ある程度コントロール出来ます。

そんな中で、超高齢であるサンタ君の麻酔を進めていきます。

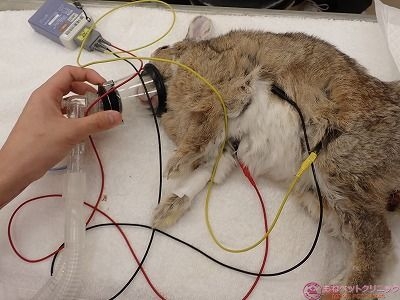

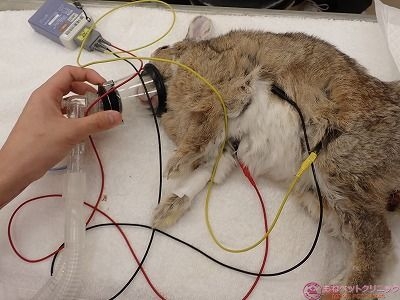

4時間ほどICUで酸素化を行い、麻酔前投薬(メデトミジン、ケタミン)を投薬後、鎮静化したところでイソフルランのガス麻酔導入をしているところです。

サンタ君が落ち着いたところで、前腕部の橈側皮静脈に留置針を入れ、血管確保をします。

点滴を開始し、心肺停止など不測の事態にはこの血管から注射薬を投薬して備えます。

サンタ君のイソフルランによる麻酔維持が安定してきました。

生体情報モニターで体温、心電図、呼気終末二酸化炭素分圧(EtCO2)、動脈血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、呼気終末吸入麻酔濃度などをモニタリングします。

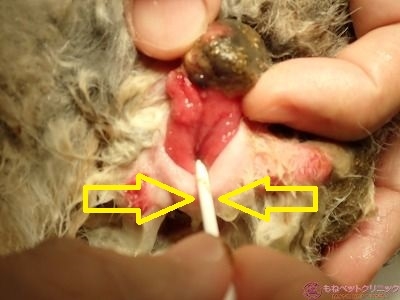

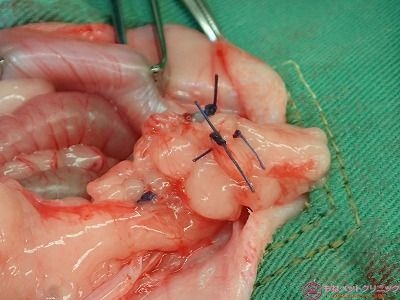

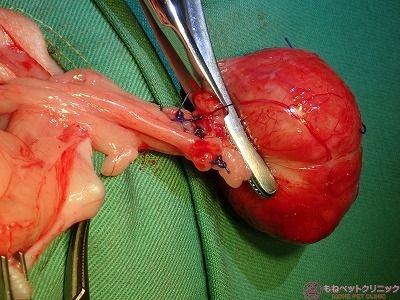

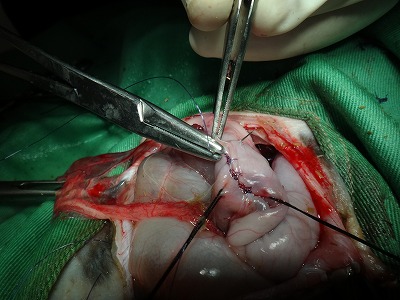

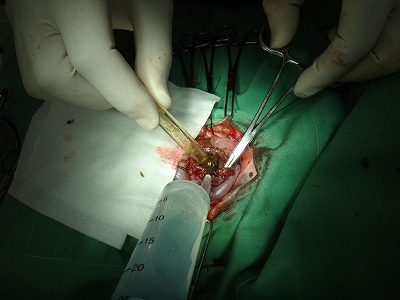

さて、下写真が脱出直腸粘膜の腫瘤化した患部です。

患部を洗浄します。

黄色丸が腫大・肥厚した脱出直腸壁です。

既に直腸壁というよりは、ポリープ化しています。

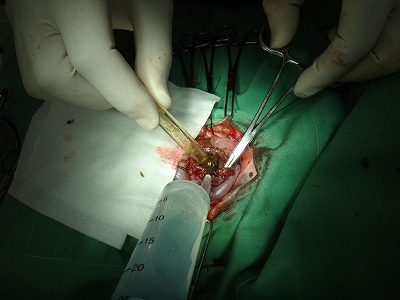

綿棒を挿入しているのが脱出直腸の開口部(黄色矢印)です。

変色・硬化した腫瘤を今回は切除する形で対応します。

過去の記事で直腸脱の手術紹介例を載せていますので、良かったら参照して下さい。

フェレットの直腸脱 前篇 ぺんね君の受難、フェレットの直腸脱 後編 ぺんね君救済計画、ハリネズミの直腸脱(後編)

上記のエキゾチックアニマルの直腸脱整復手術は壊死部の直腸を離断し、吻合する手術の症例報告です。

今回の場合は、脱出直腸壁が床材などの干渉で炎症・肥厚したもの(肉芽組織)なのか、あるいはポリープ・腫瘍の類と考えられますので、その個所を切除するだけで手術終了となるかもしれません。

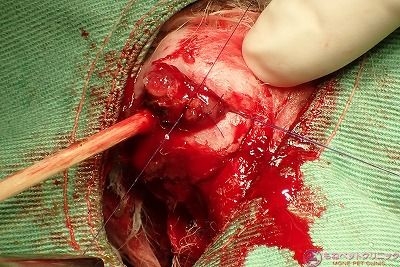

下写真黄色直線部を離断する方針です。

サンタ君の維持麻酔は安定してきました。

手術台は頭側位に少し上げて傾斜してますが、下半身はタオルで持ち上げて肛門周囲が明らかになるようにしてます。

これから手術を実施します。

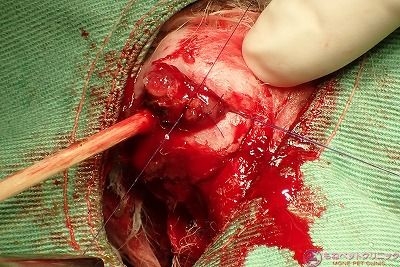

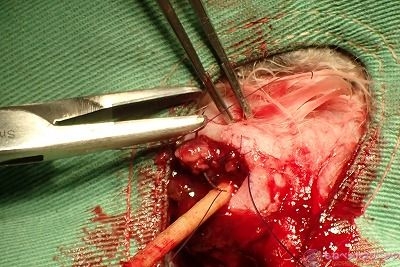

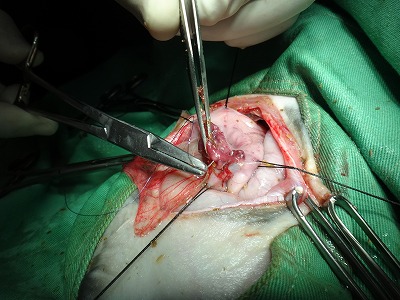

腫瘤を縫合糸で引っかけて、牽引します。

直腸内には綿棒が挿入されたままです。

綿棒を挿入することで、切開部が漿膜に達しているか確認出来ます(切開部から覗いて綿棒が見えます)。

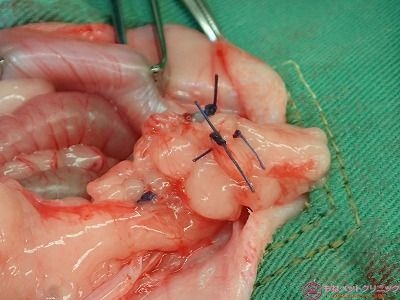

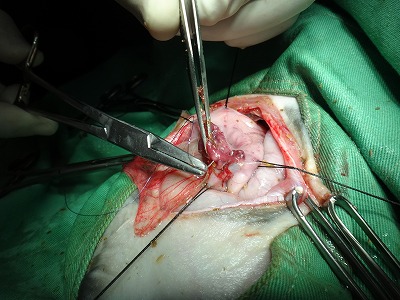

2方向から支持糸で牽引します。

硬性メスで腫瘤と直腸の境界を切開します。

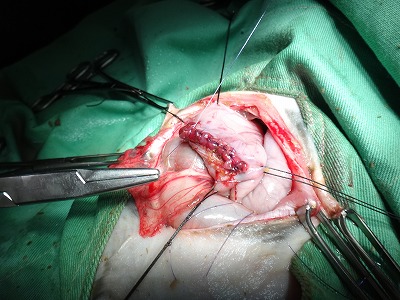

本来、腸組織は外側から漿膜、筋層、粘膜組織、粘膜、粘膜面という順番で構成されています。

今回は、直腸脱で反転してるため、構成順序は逆転してます。

粘膜面から筋層の一部までが腫瘤化しています。

直腸は血管に富んだ組織なので、思いのほか出血があります。

バイポーラ(電気メス)で止血します。

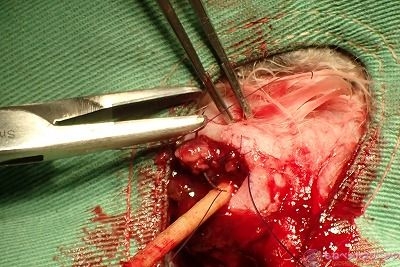

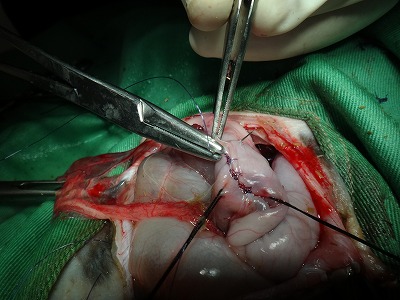

直腸壁の腫瘤切除は完了しました。

患部を生食で洗浄します。

腫瘤は幸い筋層に一部浸潤してました。

切除部を5-0の合成吸収糸で縫合します。

切除部の縫合は終了です。

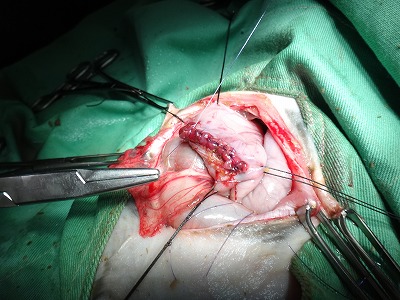

下写真黄色矢印は脱出直腸を支持していた縫合糸です。

開口部の綿棒と支持糸を外します。

肛門内に脱出粘膜は反転して完納しました。

糞便が同時に排泄されてます。

下写真の黄色矢印は切除した腫瘤です。

手術は無事終了したので、イソフルラン吸入を停止します。

酸素吸入を終了して、覚醒までの経過を確認します。

サンタ君の意識が戻るにつれ、軟便の排泄が始まりました。

今回の件で、暫し排便が出来なかったため、排便量は多いです。

まだうつらうつらしているサンタ君ですが、呼吸はしっかりしています。

覚醒した後、ICUに移動します。

ICU内では内部を徘徊してます。

覚醒と同時に採食を始めました。

術後に食欲不振が一番気になるところですが、良かったです。

術後、翌日のサンタ君です。

麻酔の後遺症もなく、食欲もあり排便もスムーズに出来ています。

直腸の再脱出もなく、脱肛門周囲もきれいです。

切除した腫瘤です。

大きさが10×18×25㎜ありました。

直腸にこの腫瘤が既に形成され、障害物となり、スムーズな排便が出来なくなって、腹圧をかけて怒責した結果、直腸脱に至ったと思われます。

腫瘤の割面です。

病理検査の結果は炎症性のポリープでした。

退院後も特に問題なく、1週間後に来院されたサンタ君です。

排便も気持ちよく、いい便が出来ています。

14歳越えのサンタ君ですが、麻酔・手術もクリア出来て、さらに15歳目指して長生きして頂きたいと思います。

サンタ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、高齢ウサギの直腸脱です。

犬猫に限らずウサギも高齢の個体が全国的に増える傾向にあります。

高齢になると手術時のリスクも増えます。

今回は、14歳になる超高齢のウサギの症例です。

ウサギのサンタ君(14歳、♂、体重1.5kg)はお尻から腸が出ているとのことで来院されました。

ウサギの14歳と言えば、かなりの高齢です。

ウサギの平均寿命が7~8歳と言われてますから、人間の寿命に換算すれば100歳を超えています。

すでに来院時にグッタリ感のあるサンタ君です。

下写真の黄色丸が、今回直腸脱と思われる部位です。

肛門管から直腸または直腸粘膜の脱出するものを広義に直腸脱と呼んでいます。

慢性下痢、便秘、膀胱炎、直腸のポリープなどが原因で、排尿時や排便時のいきみやしぶりに続発して直腸脱がみられます。

脱出した直腸部からの出血で痂皮(かさぶた)が形成され、全容が把握できない状態です。

痂皮の中心部には糞便が取りこまれています。

患部を生理食塩水で洗浄します。

痂皮を洗浄・剥離する間に脱出していた直腸は自律的に戻っていました。

下写真青矢印は炎症を起こした包皮で、黄色丸は肛門です。

直腸脱再発防止として肛門の上下端に1針づつ縫合します。

これで排便が通常通り出来、直腸脱が納まれば1週間後に抜糸して治療は終了となります。

ところが、2日後に直腸が再脱出して、排便が出来なくなってるとのことでサンタ君は再診となりました。

脱出直腸の開口部が骨盤腔内に入り込んで排便が出来なくなっている可能性があります。

脱出しているのは、直腸の側面壁で床材との干渉で炎症・腫大しているかもしれません。

下写真黄色丸が脱出してる直腸です。

患部の拡大像です。

再度、患部を洗浄します。

脱出してる直腸の末端部は、直腸粘膜が炎症により肉芽増生した組織とそれに糞塊がへばりついた状態になっています。

黄色矢印は脱出した直腸粘膜で、青矢印は床面との干渉などで腫大した直腸粘膜側面です。

結局、全身麻酔下で脱出直腸を完納させることにしました。

サンタ君は14歳ということもあり、全身麻酔のリスクを十分に考慮しないといけません。

術前血液検査では肝腎機能に問題はなく、麻酔は実施出来そうです。

ここでウサギの全身麻酔のリスクの特徴を簡単に伝えます。

ウサギは、血液検査用採血や血管確保、気管挿管などが困難であるが故に麻酔関連リスクが高くなります。

例えば、鎮静・麻酔関連偶発死亡率(処置後48時間以内の鎮静・麻酔が死亡原因となる発生率)は犬0.17%、猫0.24%、フェレット0.33%、ウサギ1.39%、

チンチラ3.29%、モルモット3.80%、ハムスター3.66%、セキセイインコ16.33%という報告(Brodbelt D.C.,et al : Veterinary Anaesthesia and Analgesia 35, 365-373) があります。

ウサギの麻酔関連死亡率が犬猫の8倍と高く、一般にエキゾチックアニマルの麻酔はリスクが高いのがお分かり頂けると思います。

ウサギは生態系では、非捕食動物のため、デリケートな気質に加えてストレス感受性が高く、ストレス誘発性のカテコラミン上昇が原因でショックや心停止になります。

ウサギは解剖学的に胸腔が腹腔に対して著しく小さい点及び代謝率が高い点から、換気不全・呼吸停止や低酸素症にもなり易いです。

肋間筋運動に先立ち、横隔膜が動くことでガス交換を行うため、体幹部を抑えるような保定をすると腹腔内の内臓圧が横隔膜を圧迫し、呼吸停止を招きます。

従って、四肢の保定を含め、手術時の姿勢にも配慮が必要です。

当院では、手術台を斜めに傾斜させ、頭部を高く保ち内臓が横隔膜を圧迫しない姿勢を取ることが多いです。

また嗅覚が発達しているため、鼻呼吸がメインとなり、鼻気道粘膜に刺激性を有する吸入麻酔薬に対し、吸入時に呼吸を止める「息こらえ」を起こします。

その結果、高炭酸ガス血症や低酸素血症が起こります。

当院では、手術実施までにICUに入れて、40%の酸素下で肺を酸素化して手術に臨んでいます。

加えて局所麻酔薬を点鼻します。

これらの処置で息こらえは、ある程度コントロール出来ます。

そんな中で、超高齢であるサンタ君の麻酔を進めていきます。

4時間ほどICUで酸素化を行い、麻酔前投薬(メデトミジン、ケタミン)を投薬後、鎮静化したところでイソフルランのガス麻酔導入をしているところです。

サンタ君が落ち着いたところで、前腕部の橈側皮静脈に留置針を入れ、血管確保をします。

点滴を開始し、心肺停止など不測の事態にはこの血管から注射薬を投薬して備えます。

サンタ君のイソフルランによる麻酔維持が安定してきました。

生体情報モニターで体温、心電図、呼気終末二酸化炭素分圧(EtCO2)、動脈血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、呼気終末吸入麻酔濃度などをモニタリングします。

さて、下写真が脱出直腸粘膜の腫瘤化した患部です。

患部を洗浄します。

黄色丸が腫大・肥厚した脱出直腸壁です。

既に直腸壁というよりは、ポリープ化しています。

綿棒を挿入しているのが脱出直腸の開口部(黄色矢印)です。

変色・硬化した腫瘤を今回は切除する形で対応します。

過去の記事で直腸脱の手術紹介例を載せていますので、良かったら参照して下さい。

フェレットの直腸脱 前篇 ぺんね君の受難、フェレットの直腸脱 後編 ぺんね君救済計画、ハリネズミの直腸脱(後編)

上記のエキゾチックアニマルの直腸脱整復手術は壊死部の直腸を離断し、吻合する手術の症例報告です。

今回の場合は、脱出直腸壁が床材などの干渉で炎症・肥厚したもの(肉芽組織)なのか、あるいはポリープ・腫瘍の類と考えられますので、その個所を切除するだけで手術終了となるかもしれません。

下写真黄色直線部を離断する方針です。

サンタ君の維持麻酔は安定してきました。

手術台は頭側位に少し上げて傾斜してますが、下半身はタオルで持ち上げて肛門周囲が明らかになるようにしてます。

これから手術を実施します。

腫瘤を縫合糸で引っかけて、牽引します。

直腸内には綿棒が挿入されたままです。

綿棒を挿入することで、切開部が漿膜に達しているか確認出来ます(切開部から覗いて綿棒が見えます)。

2方向から支持糸で牽引します。

硬性メスで腫瘤と直腸の境界を切開します。

本来、腸組織は外側から漿膜、筋層、粘膜組織、粘膜、粘膜面という順番で構成されています。

今回は、直腸脱で反転してるため、構成順序は逆転してます。

粘膜面から筋層の一部までが腫瘤化しています。

直腸は血管に富んだ組織なので、思いのほか出血があります。

バイポーラ(電気メス)で止血します。

直腸壁の腫瘤切除は完了しました。

患部を生食で洗浄します。

腫瘤は幸い筋層に一部浸潤してました。

切除部を5-0の合成吸収糸で縫合します。

切除部の縫合は終了です。

下写真黄色矢印は脱出直腸を支持していた縫合糸です。

開口部の綿棒と支持糸を外します。

肛門内に脱出粘膜は反転して完納しました。

糞便が同時に排泄されてます。

下写真の黄色矢印は切除した腫瘤です。

手術は無事終了したので、イソフルラン吸入を停止します。

酸素吸入を終了して、覚醒までの経過を確認します。

サンタ君の意識が戻るにつれ、軟便の排泄が始まりました。

今回の件で、暫し排便が出来なかったため、排便量は多いです。

まだうつらうつらしているサンタ君ですが、呼吸はしっかりしています。

覚醒した後、ICUに移動します。

ICU内では内部を徘徊してます。

覚醒と同時に採食を始めました。

術後に食欲不振が一番気になるところですが、良かったです。

術後、翌日のサンタ君です。

麻酔の後遺症もなく、食欲もあり排便もスムーズに出来ています。

直腸の再脱出もなく、脱肛門周囲もきれいです。

切除した腫瘤です。

大きさが10×18×25㎜ありました。

直腸にこの腫瘤が既に形成され、障害物となり、スムーズな排便が出来なくなって、腹圧をかけて怒責した結果、直腸脱に至ったと思われます。

腫瘤の割面です。

病理検査の結果は炎症性のポリープでした。

退院後も特に問題なく、1週間後に来院されたサンタ君です。

排便も気持ちよく、いい便が出来ています。

14歳越えのサンタ君ですが、麻酔・手術もクリア出来て、さらに15歳目指して長生きして頂きたいと思います。

サンタ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2018年10月25日 木曜日

ウサギの腹腔内膿瘍

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのはウサギの腹腔内膿瘍です。

膿瘍とは、細菌感染によって限局された組織間隙に膿が貯留した状態を指します。

特にウサギの免疫系は、細菌に限らず異物に対しても可能性反応を示し、乾酪様(チーズ様)の膿を形成して癒着を生じやすいとされています。

そして、その結果として厚い壁を持つ膿瘍を形成します。

今回のウサギは腹腔内に膿瘍が形成された症例です。

ホーランドロップのポロン君(雄、4歳、体重1.8kg)はお腹に出来物があるとのことで来院されました。

触診では下腹部に4~5㎝の腫瘤が認められました。

早速、レントゲン撮影を行いました。

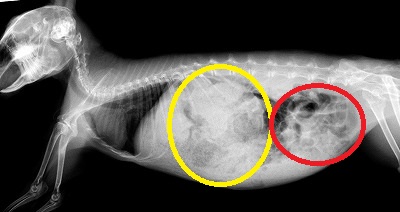

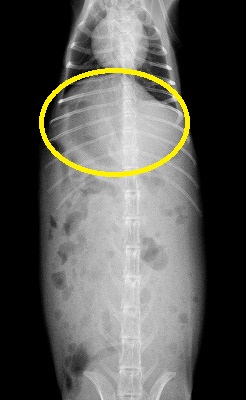

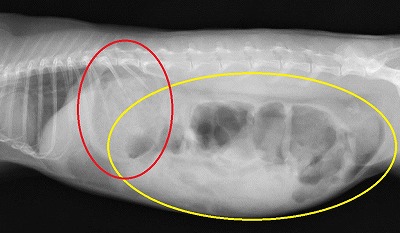

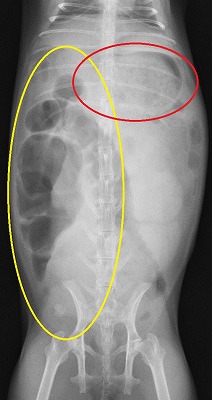

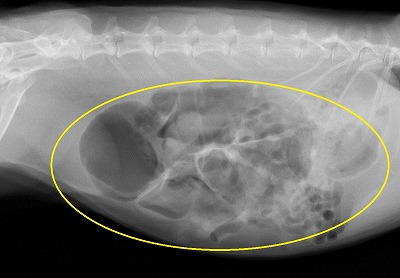

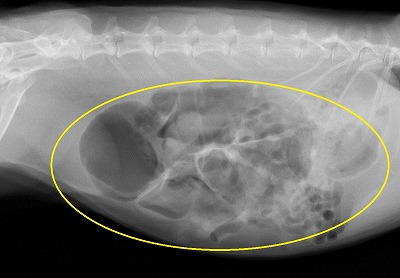

下写真2枚の黄色丸はその腫瘤を示します。

中心部に石灰化した8㎜程の塊が認められます。

腫瘤が胃や腸を圧迫している感があります。

ポロン君は食欲が落ちてきているとのことです。

腫瘍かもしれないし膿瘍かも知れないのですが、いずれにせよ試験的開腹の目的で外科手術を飼主様に勧めさせて頂きました。

イソフルランのガス麻酔を実施します。

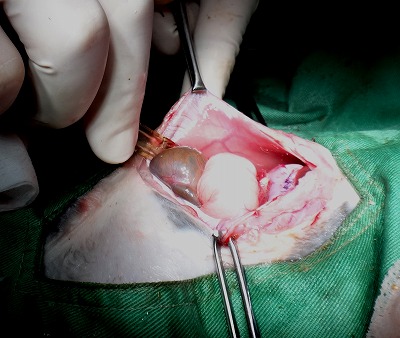

下写真の黄色丸は腹腔内の腫瘤です。

真上と真横から見た状態でも、腫瘤が盛り上がっているのが分かります。

これから開腹手術に入ります。

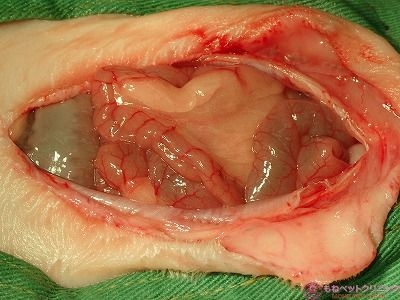

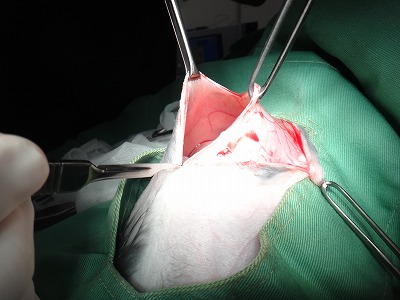

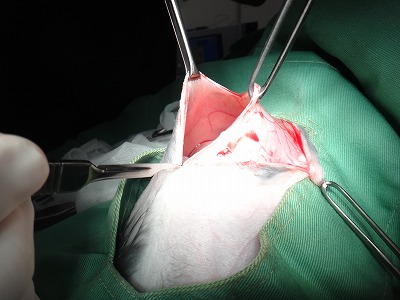

皮膚を切開します。

続いて腹筋を切開します。

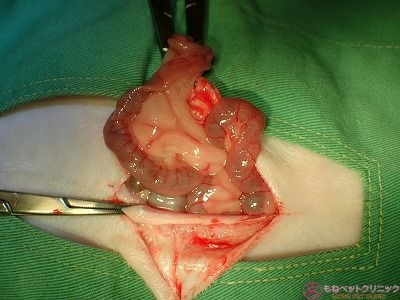

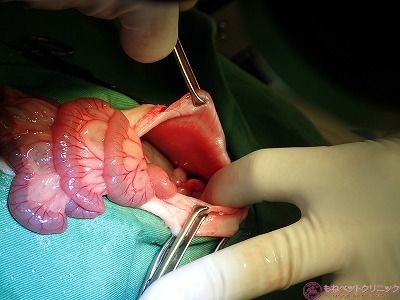

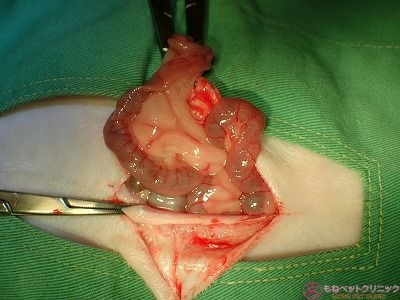

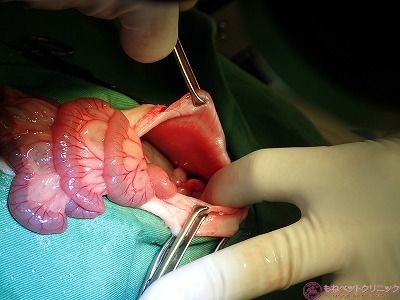

開腹後、すぐ飛び出してくる空回腸ですが、慎重に腸を確認します。

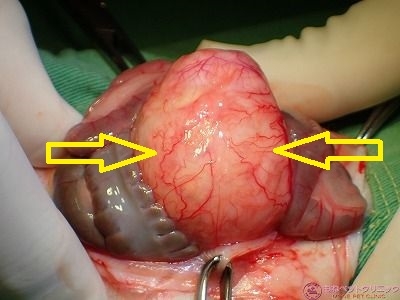

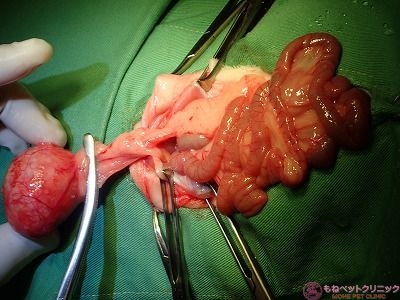

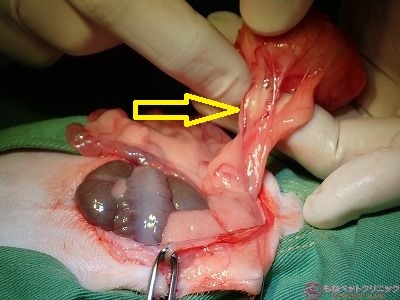

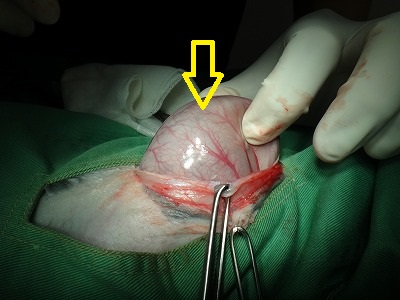

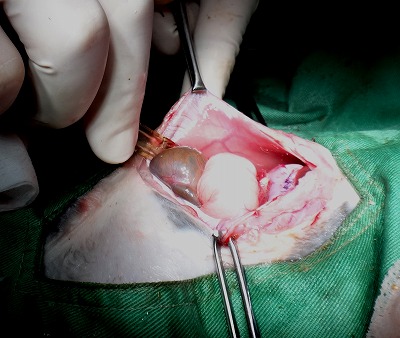

少し奥まったところに腫瘤が見つかりました(黄色矢印)。

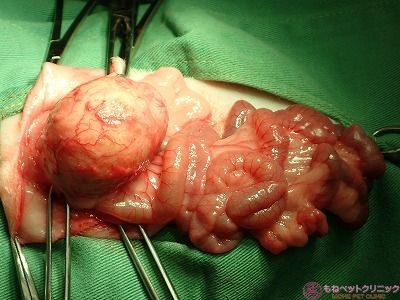

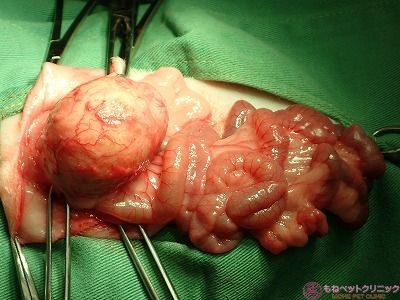

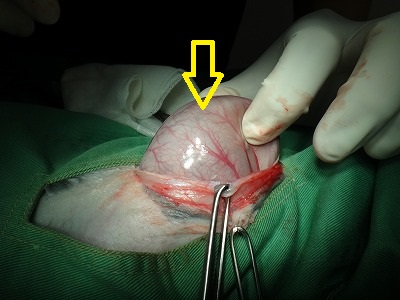

腫瘤を外に出しました。

空回腸から結腸に移行する部位にこの腫瘤が存在していました。

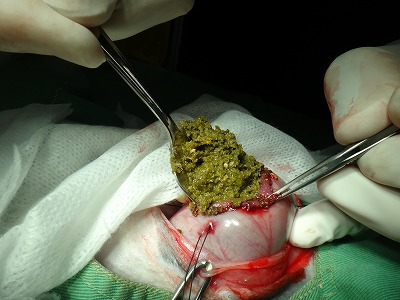

腫瘤は明らかに膿瘍で、粘稠性のある黄色を帯びた内容物が納まっています。

過去のウサギの腹腔内膿瘍は、腸に癒着した状態がほとんどです。

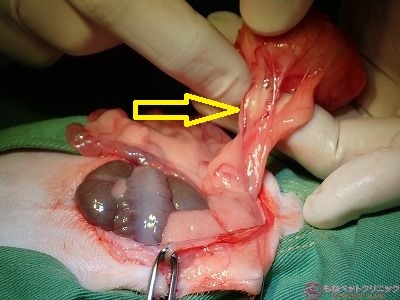

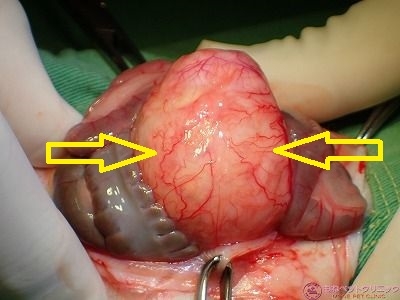

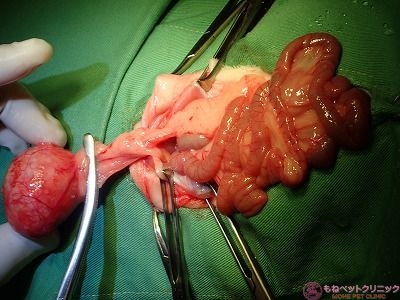

しかし、今回は下写真のように、完全に独立した膿瘍に血管を含んだ軟部組織が繋がっていました(黄色矢印)。

当初、膿瘍に繋がっている軟部組織は空回腸から分かれたものかと疑っていたのですが、膿瘍に栄養を運んでる血管を保護している脂肪組織でした。

止血のため、この栄養血管を結紮します。

結紮後、鋏で膿瘍と軟部組織とを離断します。

離断面からは特に出血や腸内容物の漏出は認められません。

その他に、腹腔内の膿瘍がないかチェックします。

特に膿瘍はありませんでした。

合成吸収糸で腹筋を縫合します。

皮膚を縫合して手術は終了です。

膿瘍摘出後のレントゲン像です。

下写真には、手術前に認められていた石灰化した部位を含む腫瘤は存在しません。

ガス麻酔を切り、覚醒を待ちます。

麻酔から覚醒したポロン君です。

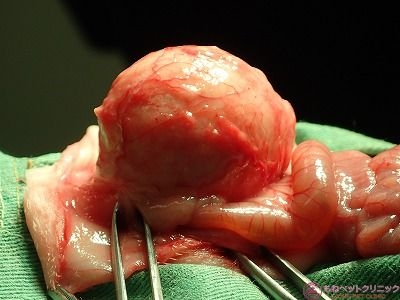

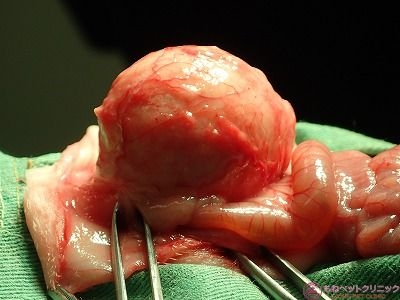

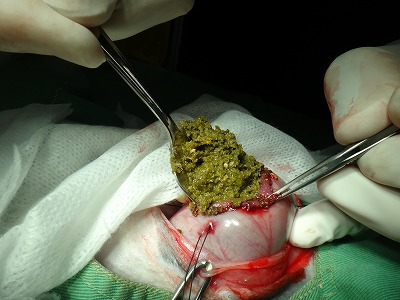

摘出した膿瘍です。

内容を確認するため、硬性メスで切開しました。

膿瘍の内容はチーズ様の粘稠性の高い膿でした。

特に被毛や糞塊は認められません。

ウサギの腹腔内膿瘍は異物を摂取して、腸管を穿孔し、漏出した腸内容物が膜性の厚い壁を形成します。

今回、ポロン君がどんな異物を摂取したのかは不明です。

一般的にはウサギの場合、異物として壁紙や被毛が挙げられることが多いです。

幸いなことに腸管と膿瘍が癒着することなく、独立して膿瘍が存在していたため、容易に離断することが出来て幸いでした。

下写真は、術後2週間経過したポロン君です。

術後は、快食快便で体調も良好です。

早急に摘出手術に踏み切れて良かったです。

大きな膿瘍ほど、体を抱いたときに腹部を圧迫して膿瘍が破裂した場合、腹膜炎を引き起こして危険な状態になる可能性もあります。

ポロン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのはウサギの腹腔内膿瘍です。

膿瘍とは、細菌感染によって限局された組織間隙に膿が貯留した状態を指します。

特にウサギの免疫系は、細菌に限らず異物に対しても可能性反応を示し、乾酪様(チーズ様)の膿を形成して癒着を生じやすいとされています。

そして、その結果として厚い壁を持つ膿瘍を形成します。

今回のウサギは腹腔内に膿瘍が形成された症例です。

ホーランドロップのポロン君(雄、4歳、体重1.8kg)はお腹に出来物があるとのことで来院されました。

触診では下腹部に4~5㎝の腫瘤が認められました。

早速、レントゲン撮影を行いました。

下写真2枚の黄色丸はその腫瘤を示します。

中心部に石灰化した8㎜程の塊が認められます。

腫瘤が胃や腸を圧迫している感があります。

ポロン君は食欲が落ちてきているとのことです。

腫瘍かもしれないし膿瘍かも知れないのですが、いずれにせよ試験的開腹の目的で外科手術を飼主様に勧めさせて頂きました。

イソフルランのガス麻酔を実施します。

下写真の黄色丸は腹腔内の腫瘤です。

真上と真横から見た状態でも、腫瘤が盛り上がっているのが分かります。

これから開腹手術に入ります。

皮膚を切開します。

続いて腹筋を切開します。

開腹後、すぐ飛び出してくる空回腸ですが、慎重に腸を確認します。

少し奥まったところに腫瘤が見つかりました(黄色矢印)。

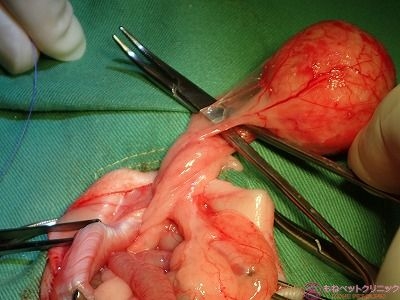

腫瘤を外に出しました。

空回腸から結腸に移行する部位にこの腫瘤が存在していました。

腫瘤は明らかに膿瘍で、粘稠性のある黄色を帯びた内容物が納まっています。

過去のウサギの腹腔内膿瘍は、腸に癒着した状態がほとんどです。

しかし、今回は下写真のように、完全に独立した膿瘍に血管を含んだ軟部組織が繋がっていました(黄色矢印)。

当初、膿瘍に繋がっている軟部組織は空回腸から分かれたものかと疑っていたのですが、膿瘍に栄養を運んでる血管を保護している脂肪組織でした。

止血のため、この栄養血管を結紮します。

結紮後、鋏で膿瘍と軟部組織とを離断します。

離断面からは特に出血や腸内容物の漏出は認められません。

その他に、腹腔内の膿瘍がないかチェックします。

特に膿瘍はありませんでした。

合成吸収糸で腹筋を縫合します。

皮膚を縫合して手術は終了です。

膿瘍摘出後のレントゲン像です。

下写真には、手術前に認められていた石灰化した部位を含む腫瘤は存在しません。

ガス麻酔を切り、覚醒を待ちます。

麻酔から覚醒したポロン君です。

摘出した膿瘍です。

内容を確認するため、硬性メスで切開しました。

膿瘍の内容はチーズ様の粘稠性の高い膿でした。

特に被毛や糞塊は認められません。

ウサギの腹腔内膿瘍は異物を摂取して、腸管を穿孔し、漏出した腸内容物が膜性の厚い壁を形成します。

今回、ポロン君がどんな異物を摂取したのかは不明です。

一般的にはウサギの場合、異物として壁紙や被毛が挙げられることが多いです。

幸いなことに腸管と膿瘍が癒着することなく、独立して膿瘍が存在していたため、容易に離断することが出来て幸いでした。

下写真は、術後2週間経過したポロン君です。

術後は、快食快便で体調も良好です。

早急に摘出手術に踏み切れて良かったです。

大きな膿瘍ほど、体を抱いたときに腹部を圧迫して膿瘍が破裂した場合、腹膜炎を引き起こして危険な状態になる可能性もあります。

ポロン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2015年10月11日 日曜日

ウサギの食滞(食餌内容物による胃内膨満)

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギの疾病で症状として一番多いのは、食欲不振です。

基本的にウサギは寝ている時以外は、口の中をモグモグと餌を咀嚼しているのが普通です。

食欲不振が24時間以上続くのは、要注意です。

食欲不振の原因は、口腔疾患(臼歯過長症など)あるいは消化器疾患であることが多いです。

以前、ウサギの消化器症候群(RGIS)についてコメントさせて頂きました。

詳細はこちらを参照下さい。

RGISは、各種原因による消化管うっ滞(食滞)を総称して呼びます。

原因とは、食餌内容や異物誤飲、消化管への微生物感染、飼育環境によるストレス等などです。

RGISにより、胃内容の停滞・胃内液の貯留・腸管蠕動の停滞・腸内ガス停留が生じ食欲廃絶に至ります。

今回、ご紹介しますのはRGISになり、胃内容が食餌で膨満し、外科的に胃切開を実施して治療したケースです。

ホーランドロップのソラ君(雄、3歳6か月)は朝突然、食欲が無くなったとのことで来院されました。

ソラ君は眼が虚ろで、軽度のショック状態に陥っています。

触診しますと腹部が膨満しており、RGISが関与する食欲廃絶の可能性が高いと思われました。

そのため、レントゲン撮影を実施しました。

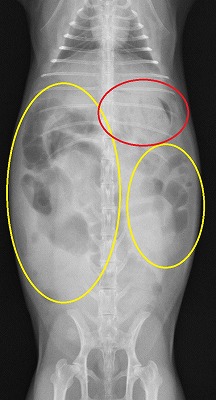

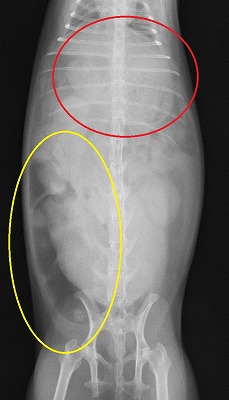

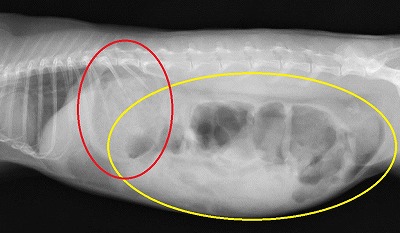

下写真の赤矢印は心臓で黄色丸が胃です。

心臓に比べてもかなり胃が、胃内容物で膨満しているのがご理解頂けるかと思います。

一般的に腹部レントゲン検査で腰椎3椎分以上で胃拡張と診断されます。

ソラ君の場合は、腰椎6椎分位あり、かなり胃は膨大しているのが分かります。

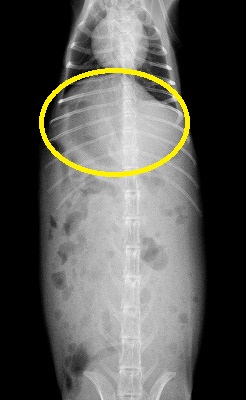

下写真の黄色丸は胃です。

胃が内容物で一杯に腫れている一方で、十二指腸から下へ胃内容物が蠕動運動と共に送られていないため、小腸はガスが貯留した状態になっています(下写真赤丸)。

胃内容物が腸まで送り込めていないことは、消化管閉塞を示唆します。

ウサギのRGISは、迅速な対応をしないと死の転帰をたどるケースも多いです。

胃内容が異常発酵してガスが貯留した場合は、胃カテーテルを入れてガス抜きを行いますが、今回はガスよりも多量の胃内容物による胃拡張が原因と思われますので、外科的に胃切開を施し内容物を除去することとしました。

ソラ君の頭側皮静脈に点滴のための留置針を入れます。

ガス麻酔を実施し、お腹の剃毛・消毒を行います。

胃の存在する上腹部(下写真黄色丸)は外から見ても以上に腫れているのがお分かり頂けるかと思います。

胃が下に位置していると思われる上腹部にメスを入れます。

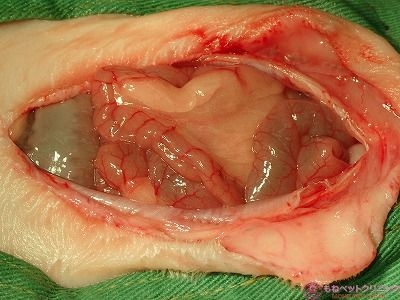

腫れあがった胃が腹壁を切開すると同時に飛び出してきました。

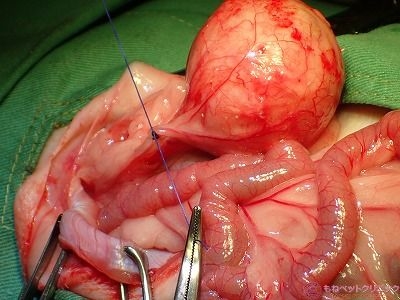

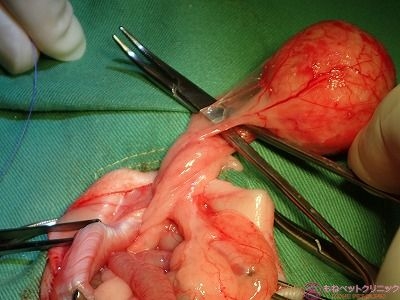

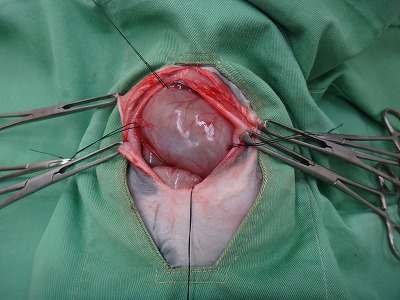

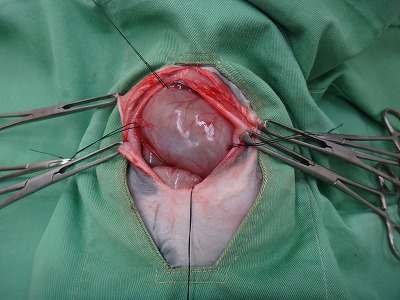

胃に四方から支持糸をかけて、胃が腹腔内に戻らないように上方に牽引します。

胃壁に切開を加えます。

胃内は食渣で一杯です。

ティー・スプーンで胃内食渣を全て取り出します。

胃内を生理食塩水で洗浄して、バキュウームで吸引します。

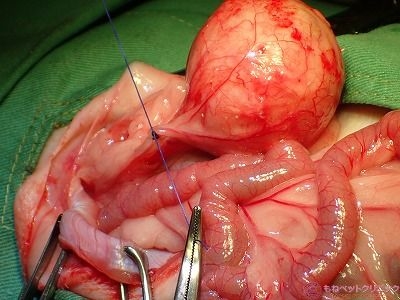

内容が空になった胃壁を縫合します。

胃壁を隙間なく、しっかり縫合するため2層縫合法を実施しました。

1層目の縫合は漿膜・筋層・粘膜の全層貫通の縫合です。

2層目の縫合は、漿膜と筋層のみを貫通させる結節レンベルト縫合を実施しました。

これで胃切開部の縫合は終了です。

食渣で腹腔内が汚染されるのを防ぐため、腹腔内を加温生食で何度も洗浄します。

最後に胃縫合部に抗生剤を滴下して閉腹します。

腹筋を縫合します。

最後に皮膚縫合して手術は終了です。

胃内に停留していた食渣の一部です。

食渣からは発酵臭が認められます。

麻酔覚醒直後のソラ君です。

ぐったりはしていますが、意識はしっかりしています。

術後のソラ君の回復は良好で、食欲も翌日から順調に出て来ました。

とはいえ、大きく胃切開をしていますので、犬の異物誤飲のケース同様に流動食の強制給餌がしばらく必要となります。

術後4日目のソラ君のレントゲン写真です。

胃拡張の状態から、ほぼ正常な大きさに胃は戻っています。

加えて、盲腸以下のガスの貯留も抜けて落ち着いています。

ソラ君のRGISの原因は、食餌の内容にあるようです。

ペレットフード、チモシー(一番刈り)以外に、オオバコやチンゲンサイ、コマツナ、キャベツ、ニンジンの葉等の生野菜を中心とした食生活を送っていたそうです。

一度に多量の生野菜を摂食することで、胃内容が発酵したり、胃液が貯留したりして胃腸の蠕動運動が低下して、今回のRGISに至ったと考えられます。

今回、ソラ君は毛球症対策としてラキサトーンを利用されているとのこともあり、胃内異物としての毛球は認められませんでした。

食餌に関しては、体重の1.5%にあたるペレットフードと後の大部分はチモシーを給餌するようにして下さい。

退院時のソラ君です。

普通にチモシーもしっかり、食べられるようになりました。

元気に退院できて良かったです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

ウサギの疾病で症状として一番多いのは、食欲不振です。

基本的にウサギは寝ている時以外は、口の中をモグモグと餌を咀嚼しているのが普通です。

食欲不振が24時間以上続くのは、要注意です。

食欲不振の原因は、口腔疾患(臼歯過長症など)あるいは消化器疾患であることが多いです。

以前、ウサギの消化器症候群(RGIS)についてコメントさせて頂きました。

詳細はこちらを参照下さい。

RGISは、各種原因による消化管うっ滞(食滞)を総称して呼びます。

原因とは、食餌内容や異物誤飲、消化管への微生物感染、飼育環境によるストレス等などです。

RGISにより、胃内容の停滞・胃内液の貯留・腸管蠕動の停滞・腸内ガス停留が生じ食欲廃絶に至ります。

今回、ご紹介しますのはRGISになり、胃内容が食餌で膨満し、外科的に胃切開を実施して治療したケースです。

ホーランドロップのソラ君(雄、3歳6か月)は朝突然、食欲が無くなったとのことで来院されました。

ソラ君は眼が虚ろで、軽度のショック状態に陥っています。

触診しますと腹部が膨満しており、RGISが関与する食欲廃絶の可能性が高いと思われました。

そのため、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の赤矢印は心臓で黄色丸が胃です。

心臓に比べてもかなり胃が、胃内容物で膨満しているのがご理解頂けるかと思います。

一般的に腹部レントゲン検査で腰椎3椎分以上で胃拡張と診断されます。

ソラ君の場合は、腰椎6椎分位あり、かなり胃は膨大しているのが分かります。

下写真の黄色丸は胃です。

胃が内容物で一杯に腫れている一方で、十二指腸から下へ胃内容物が蠕動運動と共に送られていないため、小腸はガスが貯留した状態になっています(下写真赤丸)。

胃内容物が腸まで送り込めていないことは、消化管閉塞を示唆します。

ウサギのRGISは、迅速な対応をしないと死の転帰をたどるケースも多いです。

胃内容が異常発酵してガスが貯留した場合は、胃カテーテルを入れてガス抜きを行いますが、今回はガスよりも多量の胃内容物による胃拡張が原因と思われますので、外科的に胃切開を施し内容物を除去することとしました。

ソラ君の頭側皮静脈に点滴のための留置針を入れます。

ガス麻酔を実施し、お腹の剃毛・消毒を行います。

胃の存在する上腹部(下写真黄色丸)は外から見ても以上に腫れているのがお分かり頂けるかと思います。

胃が下に位置していると思われる上腹部にメスを入れます。

腫れあがった胃が腹壁を切開すると同時に飛び出してきました。

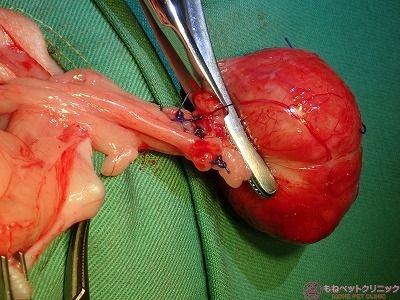

胃に四方から支持糸をかけて、胃が腹腔内に戻らないように上方に牽引します。

胃壁に切開を加えます。

胃内は食渣で一杯です。

ティー・スプーンで胃内食渣を全て取り出します。

胃内を生理食塩水で洗浄して、バキュウームで吸引します。

内容が空になった胃壁を縫合します。

胃壁を隙間なく、しっかり縫合するため2層縫合法を実施しました。

1層目の縫合は漿膜・筋層・粘膜の全層貫通の縫合です。

2層目の縫合は、漿膜と筋層のみを貫通させる結節レンベルト縫合を実施しました。

これで胃切開部の縫合は終了です。

食渣で腹腔内が汚染されるのを防ぐため、腹腔内を加温生食で何度も洗浄します。

最後に胃縫合部に抗生剤を滴下して閉腹します。

腹筋を縫合します。

最後に皮膚縫合して手術は終了です。

胃内に停留していた食渣の一部です。

食渣からは発酵臭が認められます。

麻酔覚醒直後のソラ君です。

ぐったりはしていますが、意識はしっかりしています。

術後のソラ君の回復は良好で、食欲も翌日から順調に出て来ました。

とはいえ、大きく胃切開をしていますので、犬の異物誤飲のケース同様に流動食の強制給餌がしばらく必要となります。

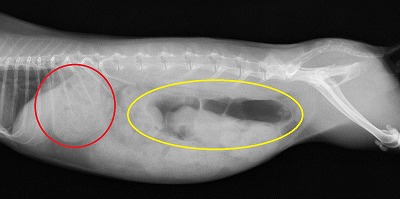

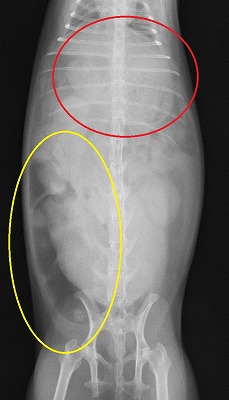

術後4日目のソラ君のレントゲン写真です。

胃拡張の状態から、ほぼ正常な大きさに胃は戻っています。

加えて、盲腸以下のガスの貯留も抜けて落ち着いています。

ソラ君のRGISの原因は、食餌の内容にあるようです。

ペレットフード、チモシー(一番刈り)以外に、オオバコやチンゲンサイ、コマツナ、キャベツ、ニンジンの葉等の生野菜を中心とした食生活を送っていたそうです。

一度に多量の生野菜を摂食することで、胃内容が発酵したり、胃液が貯留したりして胃腸の蠕動運動が低下して、今回のRGISに至ったと考えられます。

今回、ソラ君は毛球症対策としてラキサトーンを利用されているとのこともあり、胃内異物としての毛球は認められませんでした。

食餌に関しては、体重の1.5%にあたるペレットフードと後の大部分はチモシーを給餌するようにして下さい。

退院時のソラ君です。

普通にチモシーもしっかり、食べられるようになりました。

元気に退院できて良かったです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年11月 1日 土曜日

食欲不振のウサギ(RGIS)

こんにちは 院長の伊藤です。

当院に来院されるウサギの多くは、食欲不振を訴えることが多いです。

よくウサギを犬猫と同じに考えて、食欲が無くなって数日経過してから受診されるケースが多いのですが、これは間違いです。

ウサギは草食獣であるため、寝ているとき以外は乾草などを口に入れてモグモグしているのが正常です。

水も乾草も口にしなくなって、一日経過していたら異常事態と思って下さい。

何らかの対処しないと命に関わることもあります。

ドワーフホワイトのパフちゃん(3歳、避妊済、体重900g)はペットホテルに預けられている中、突然食欲不振が一日続くとのことで

来院されました。

パフちゃんは大きさの不定型な軟便・下痢便が認められ、腹部を触診すると膨満感があり、圧痛を感じているようです。

便の一部には、体毛が絡んでおり毛球症の可能性も考えられます。

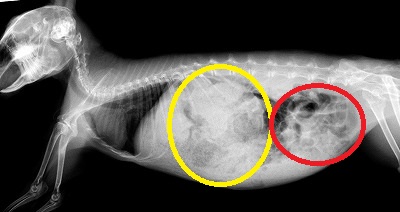

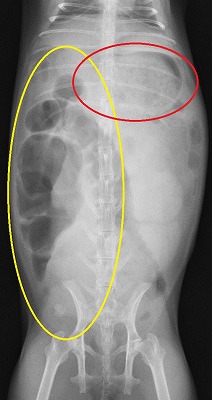

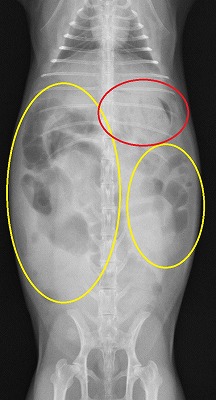

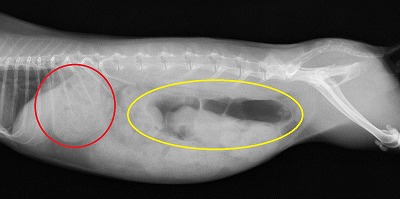

まずはレントゲン撮影を実施しました。

上写真の赤丸は胃を、黄色丸は盲腸・小腸を表します。

胃内に餌の食渣があり、盲腸内にはガスが貯留しています。

今回のパフちゃんは、消化管ガス貯留による腸管蠕動の停滞、ひいては食欲不振に至ったものと考えられました。

この消化管疾患をウサギ消化器症候群(RGIS)と称します。

RGISについては、以前コメントさせて頂きましたので詳細については、こちらをご覧ください。

治療法として、まず盲腸内のガスを抜くことが必要です。

このガスがなぜ生じたのかは、胃内の毛球かもしれません。

あるいは、ストレス等で消化管内の腸内細菌叢が崩れて、ガス産生菌が増殖して盲腸鼓張をもたらした可能性もあります。

いずれにせよ、パフちゃんは入院して頂くこととしました。

入院中は、ガスを抜くためにジメチコンという消泡剤、消化管内の毛球除去のためにラキサトーン、腸蠕動促進薬のプリンぺラン、ガス産生菌粛清のための抗生剤を投薬して経過をみることにしました。

下写真は消泡剤を飲んでいるパフちゃんです。

翌日になりますとパフちゃんは食欲が少し出て来ました。

乾草も水も口にできるようになってきました。

入院二日目のレントゲン写真です。

胃内にガスが認められる点と盲腸内のガスが消化管下方へと移動し始めているのがわかります。

入院3日目からパフちゃんの食欲はさらに向上し、軟便も治まってきました。

入院4日目のレントゲン写真です。

胃内のガスは完全に抜け、盲腸内のガスもかなり抜けて来ました。

あとはご自宅で内服をしていただくことで大丈夫と判断し、入院5日目に退院となりました。

下写真は退院当日の足取りもしっかりしたパフちゃんです。

ひとくちにウサギの食欲不振といっても、その原因は歯科疾患であったり、消化管内の毛球・異物・ガスであったり、子宮疾患・肝腎不全がからんでいたり様々です。

ウサギは自然界では肉食獣に捕食される立場にありますから、疾病の兆候を隠します。

飼い主様が、ウサギの食欲不振に陥る前に気づかれると良いのですが、病院に来院される時点で疾病は進行していることが殆どです。

今回は、パフちゃんをホテル預かりしていたショップの方が注意深く異変に気付かれ、迅速な対応をしていただけたのでガス産生菌による腸毒素血症を未然に防ぐことが出来たと思います。

ウサギは食欲不振が丸一日続いたら、即受診されることをお勧めします。

最後に、退院時に飼主様から頂いたお土産をご紹介させて頂きます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

当院に来院されるウサギの多くは、食欲不振を訴えることが多いです。

よくウサギを犬猫と同じに考えて、食欲が無くなって数日経過してから受診されるケースが多いのですが、これは間違いです。

ウサギは草食獣であるため、寝ているとき以外は乾草などを口に入れてモグモグしているのが正常です。

水も乾草も口にしなくなって、一日経過していたら異常事態と思って下さい。

何らかの対処しないと命に関わることもあります。

ドワーフホワイトのパフちゃん(3歳、避妊済、体重900g)はペットホテルに預けられている中、突然食欲不振が一日続くとのことで

来院されました。

パフちゃんは大きさの不定型な軟便・下痢便が認められ、腹部を触診すると膨満感があり、圧痛を感じているようです。

便の一部には、体毛が絡んでおり毛球症の可能性も考えられます。

まずはレントゲン撮影を実施しました。

上写真の赤丸は胃を、黄色丸は盲腸・小腸を表します。

胃内に餌の食渣があり、盲腸内にはガスが貯留しています。

今回のパフちゃんは、消化管ガス貯留による腸管蠕動の停滞、ひいては食欲不振に至ったものと考えられました。

この消化管疾患をウサギ消化器症候群(RGIS)と称します。

RGISについては、以前コメントさせて頂きましたので詳細については、こちらをご覧ください。

治療法として、まず盲腸内のガスを抜くことが必要です。

このガスがなぜ生じたのかは、胃内の毛球かもしれません。

あるいは、ストレス等で消化管内の腸内細菌叢が崩れて、ガス産生菌が増殖して盲腸鼓張をもたらした可能性もあります。

いずれにせよ、パフちゃんは入院して頂くこととしました。

入院中は、ガスを抜くためにジメチコンという消泡剤、消化管内の毛球除去のためにラキサトーン、腸蠕動促進薬のプリンぺラン、ガス産生菌粛清のための抗生剤を投薬して経過をみることにしました。

下写真は消泡剤を飲んでいるパフちゃんです。

翌日になりますとパフちゃんは食欲が少し出て来ました。

乾草も水も口にできるようになってきました。

入院二日目のレントゲン写真です。

胃内にガスが認められる点と盲腸内のガスが消化管下方へと移動し始めているのがわかります。

入院3日目からパフちゃんの食欲はさらに向上し、軟便も治まってきました。

入院4日目のレントゲン写真です。

胃内のガスは完全に抜け、盲腸内のガスもかなり抜けて来ました。

あとはご自宅で内服をしていただくことで大丈夫と判断し、入院5日目に退院となりました。

下写真は退院当日の足取りもしっかりしたパフちゃんです。

ひとくちにウサギの食欲不振といっても、その原因は歯科疾患であったり、消化管内の毛球・異物・ガスであったり、子宮疾患・肝腎不全がからんでいたり様々です。

ウサギは自然界では肉食獣に捕食される立場にありますから、疾病の兆候を隠します。

飼い主様が、ウサギの食欲不振に陥る前に気づかれると良いのですが、病院に来院される時点で疾病は進行していることが殆どです。

今回は、パフちゃんをホテル預かりしていたショップの方が注意深く異変に気付かれ、迅速な対応をしていただけたのでガス産生菌による腸毒素血症を未然に防ぐことが出来たと思います。

ウサギは食欲不振が丸一日続いたら、即受診されることをお勧めします。

最後に、退院時に飼主様から頂いたお土産をご紹介させて頂きます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年9月20日 金曜日

ウサギ消化器症候群(RGIS)

ウサギの食欲不振は突発的に発症することが多いです。

ウサギの食欲不振の原因は、その大部分が歯科疾患か消化器疾患によるものです。

口腔内検査で切歯や臼歯の伸びすぎが認められなければ、次に消化管の評価をします。

今回、ご紹介しますのはこの消化器疾患の中で、消化管うっ滞を主徴とする消化器症候群(RGIS)です。

消化管うっ滞は何かといいますと、胃腸の運動機能が何らかの原因によって低下している状態です。

原因は様々なストレス(栄養性・食餌性・精神的・基礎疾患)です。

その結果として胃内容の停滞、胃内ガス・胃液貯留、腸管蠕動の停滞、腸内ガス貯留といった病態が干渉して、食欲不振・排便量の減少・元気消失といった症状が現れます。

つまるところ、まさに便秘と思っていただければ結構です。

ただこの便秘、その病態によっては死に至ります。

ロップイヤーのミミ君(雄、5歳)は食欲不振で来院されました。

下顎の臼歯過長が認められ、棘状縁 (臼歯が伸びて棘を作っている箇所) を切断研磨し経過観察としました。

その後1週間ほど食欲改善が認められなくての再診です。

口腔内からのよだれがたくさん出ており、脱水は進行し全身状態は芳しくありません。

早速、点滴の準備をします。

レントゲン撮影を実施しました。

胃腸、特に盲腸にガスが高度に貯留しています(盲腸鼓張)。

胃内には毛球が認められます。

患部を拡大して黄色丸で示します。

このRGISに伴う胃腸内ガス貯留については、ガス抜去を第一に考えます。

ミミ君の場合、胃よりは盲腸部のガスが多量に貯留していました。

胃カテーテルを入れて、胃内ガスを除去する手法では盲腸部ガスまでは抜去できません。

今回は、腸管蠕動改善薬(メトクロプラミド)と腸内ガスを除去する消泡剤(ジメチコン)、ニューキノロン系抗生剤を投薬しました。

ミミ君は既に食欲廃絶状態になっていますので、強制的に給餌しなくてなりません。

鼻から栄養チューブを挿入して胃まで持っていき、流動食を流し込んで栄養状態を改善していきます。

胃の中にチューブがきちんと入っていれば、注射器の押し子(プランジャー)が陰圧で引っ張っても元に戻ります。

経鼻胃カテーテルの正しい留置を確認しました。

頭頂部にチューブを装着します。

このチューブに流動食(MSライフケア、青汁等)を流し込みます。

以上の内科的治療でミミ君の経過を診ていきます。

内科的治療に反応しない場合、特に毛球・異物による腸閉塞などでは外科的アプローチが必要になります。

ウサギ消化器症候群(RGIS)を予防する上で、日常食には留意して頂きたいと思います。

チモシーを主食とすること。

固形食(ペレット)は体重の1.5%程度に留めて給餌すること。

この2点を守って頂きたいです。

ウサギは非常にストレスに弱い動物です。

どんなに飼主様が飼育に気を遣い、ウサギの日常に目を光らせていても見抜けないことも多いと思います。

絶食状態が24時間以上続くようなら、ウサギにとって緊急事態であると認識して下さい。

応援して頂ける方は、こちら のクリック、励みになります!

のクリック、励みになります!

ウサギの食欲不振の原因は、その大部分が歯科疾患か消化器疾患によるものです。

口腔内検査で切歯や臼歯の伸びすぎが認められなければ、次に消化管の評価をします。

今回、ご紹介しますのはこの消化器疾患の中で、消化管うっ滞を主徴とする消化器症候群(RGIS)です。

消化管うっ滞は何かといいますと、胃腸の運動機能が何らかの原因によって低下している状態です。

原因は様々なストレス(栄養性・食餌性・精神的・基礎疾患)です。

その結果として胃内容の停滞、胃内ガス・胃液貯留、腸管蠕動の停滞、腸内ガス貯留といった病態が干渉して、食欲不振・排便量の減少・元気消失といった症状が現れます。

つまるところ、まさに便秘と思っていただければ結構です。

ただこの便秘、その病態によっては死に至ります。

ロップイヤーのミミ君(雄、5歳)は食欲不振で来院されました。

下顎の臼歯過長が認められ、棘状縁 (臼歯が伸びて棘を作っている箇所) を切断研磨し経過観察としました。

その後1週間ほど食欲改善が認められなくての再診です。

口腔内からのよだれがたくさん出ており、脱水は進行し全身状態は芳しくありません。

早速、点滴の準備をします。

レントゲン撮影を実施しました。

胃腸、特に盲腸にガスが高度に貯留しています(盲腸鼓張)。

胃内には毛球が認められます。

患部を拡大して黄色丸で示します。

このRGISに伴う胃腸内ガス貯留については、ガス抜去を第一に考えます。

ミミ君の場合、胃よりは盲腸部のガスが多量に貯留していました。

胃カテーテルを入れて、胃内ガスを除去する手法では盲腸部ガスまでは抜去できません。

今回は、腸管蠕動改善薬(メトクロプラミド)と腸内ガスを除去する消泡剤(ジメチコン)、ニューキノロン系抗生剤を投薬しました。

ミミ君は既に食欲廃絶状態になっていますので、強制的に給餌しなくてなりません。

鼻から栄養チューブを挿入して胃まで持っていき、流動食を流し込んで栄養状態を改善していきます。

胃の中にチューブがきちんと入っていれば、注射器の押し子(プランジャー)が陰圧で引っ張っても元に戻ります。

経鼻胃カテーテルの正しい留置を確認しました。

頭頂部にチューブを装着します。

このチューブに流動食(MSライフケア、青汁等)を流し込みます。

以上の内科的治療でミミ君の経過を診ていきます。

内科的治療に反応しない場合、特に毛球・異物による腸閉塞などでは外科的アプローチが必要になります。

ウサギ消化器症候群(RGIS)を予防する上で、日常食には留意して頂きたいと思います。

チモシーを主食とすること。

固形食(ペレット)は体重の1.5%程度に留めて給餌すること。

この2点を守って頂きたいです。

ウサギは非常にストレスに弱い動物です。

どんなに飼主様が飼育に気を遣い、ウサギの日常に目を光らせていても見抜けないことも多いと思います。

絶食状態が24時間以上続くようなら、ウサギにとって緊急事態であると認識して下さい。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

応援して頂ける方は、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL