チンチラの疾病

2024年2月26日 月曜日

高齢チンチラの橈尺骨骨折(外固定法)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、高齢のチンチラの骨折治療報告です。

チンチラのハク君(19歳、雄、体重640g)は高い所から飛び降りてから、左前足を拳上するようになったとのことで来院されました。

左の前足は、力が入らず下垂してます(下写真黄色丸)

チンチラの平均的寿命は10~20歳と言われてます。

平均寿命の幅が広いのは、飼育環境で疾病罹患率の変動が大きいという事でしょう。

適切な環境で飼育し、疾病予防(歯牙疾患、消化器疾患など)に留意していただければ、チンチラは思いのほか犬猫以上に長寿な動物です。

今回のハク君は年齢が19歳ということで、かなりの高齢です。

チンチラは20歳で人間の年齢に換算すると97~100歳になります。

当然のことながら骨の硬度は脆くなっているでしょうから、骨折が気になります。

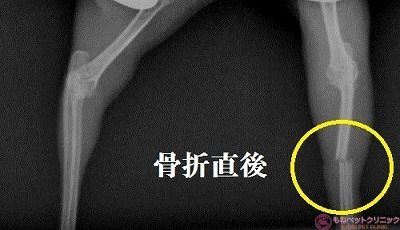

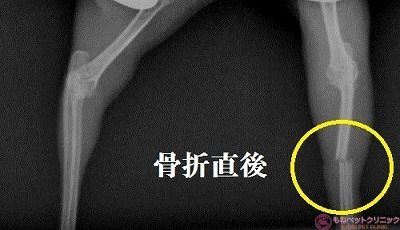

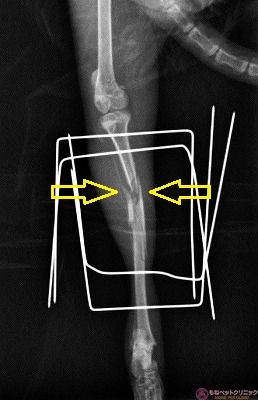

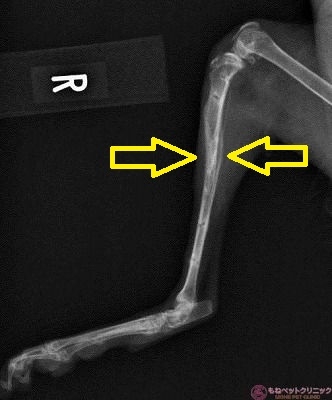

まずは、レントゲン撮影しました。

明らかに左の前腕骨(橈尺骨)が骨折しているのがお分かり頂けると思います(下写真黄色丸)。

骨折部位を如何に整復するかが問題です。

ハク君が高齢である点、加えて橈尺骨の骨髄内径が1.0㎜に満たない点から骨髄ピンによる内固定法は困難です。

創外固定法による整復も考慮しましたが、19歳という高齢であり、創外ピンを固定するパテの重さのストレスに耐えられるかという心配もあり止めました。

飼い主様と相談した結果、ギプスによる外固定法を提案させて頂きました。

過去の記事でチンチラの上腕骨骨折(外固定法による整復法)を載せていますので、興味のある方はクリックして下さい。

前腕骨外固定の手法は、上腕骨骨折とほぼ同じです。

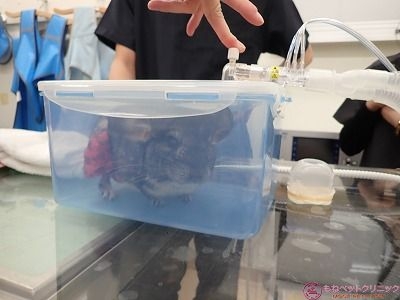

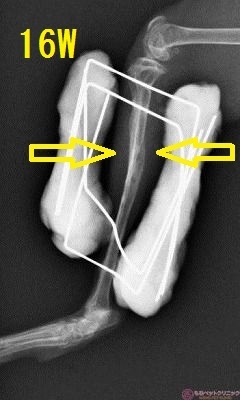

ハク君に全身麻酔を施します。

イソフルランを麻酔導入箱に流します。

数分で麻酔導入は完了です。

外固定のキャスト材として、成形可能な熱可塑性材レナサーム®を使用します。

必要とするサイズにレナサーム®を切りそろえ、熱湯中に浸漬します。

レナサームは65℃以上のお湯で軟化して、冷却することで硬化が開始されます。

下写真は熱湯中に浸漬中のレナサーム®です。

ガスマスク装着し、イソフルラン単独で全身麻酔を施しています。

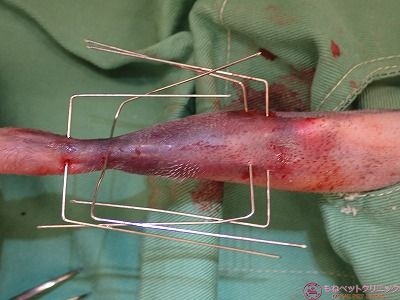

骨折部位の剃毛をバリカンで行います。

下写真の黄色丸が骨折による内出血です。

黄色矢印は骨折部位を示します。

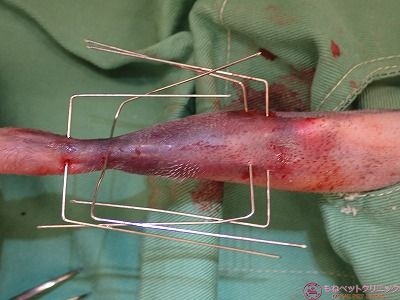

患肢の内外側にサージカルテープを貼り、後に外固定のずれの調整に活用します。

骨折部位の皮下組織・筋肉を、時間をかけてストレッチングを実施して、骨折部の整復を行います。

この骨折部の整復は指先による感覚での整復でレントゲン透視下によるものではありません。

ある程度ストレッチングで筋肉がほぐれたところで、レナサームを装着します。

レナサームでスプリント(外固定のためのフレーム)を作成します。

レナサームが硬化する前にテーピングを実施します。

外固定が完了して、最終的に自傷保護のために弾性包帯ラップでスプリントを巻きます。

イソフルランによる維持麻酔を切り、酸素吸入してます。

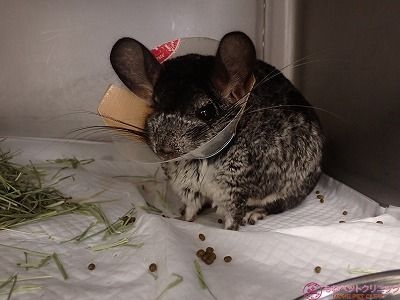

麻酔から覚醒したハク君です。

患部を齧らないようにyoke collar(マフラー)を作成しました。

覚醒後にICUに入り、歩行するハク君です。

ぎこちないですが何とか患肢で荷重出来ています。

その後、ハク君は自宅療養して頂き、定期的に患肢のチェックを受けて頂きました。

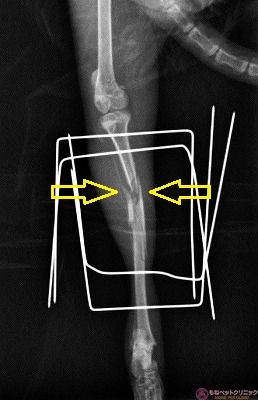

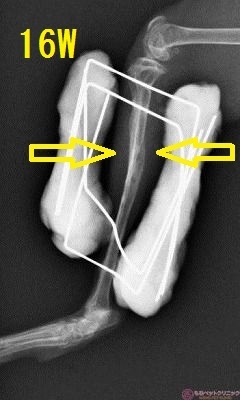

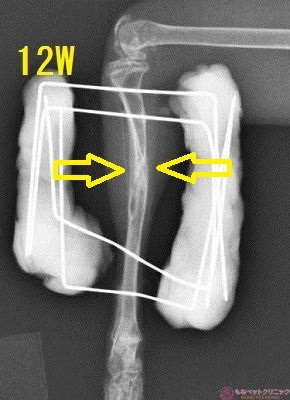

下レントゲンは1か月後の患部です。

まだ骨折部を架橋する仮骨は形成されていません。

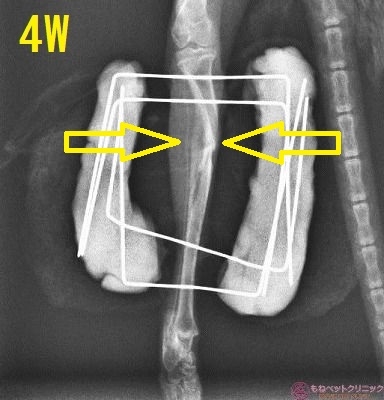

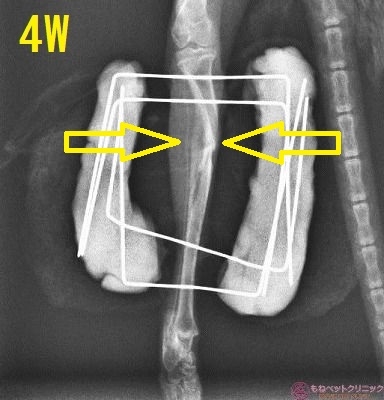

続いて、2か月後の患部です。

骨皮質に膨隆する形で仮骨が形成されてます。

しかし、骨折部の仮骨架橋は出来ていません。

術後3か月のハク君です。

スプリントにも馴染んで日常生活は問題なく送れているようです。

砂浴び時の砂が患部のテープに付いてます。

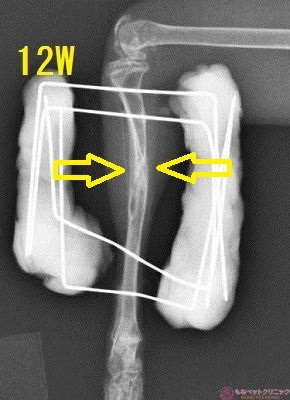

下レントゲン写真は3か月後で骨折部に仮骨が形成されており、まだ一部不完全ではありますが架橋も進行しています。

術後5か月のハク君です。

日常生活では健常時と同じくらいに運動性も戻りました。

そろそろスプリントを外して治療も終了出来そうです。

下写真をご覧頂くと骨折部の仮骨架橋も完成されており、骨癒合は完了しています。

加えて癒合部の再構築も進行してるようです。

19歳という高齢での骨折のため、骨折部癒合不全が懸念されましたが、最終的に骨折は修復できました。

完治にほぼ5か月を要しました。

これは、飼い主様の愛情ある看護あってのことです。

飼い主様、ご苦労様でした。

ハク君にしても長い期間にわたり、スプリントを装着し、不快で不便な思いをされていたと思います。

人間同様、高齢動物は骨密度が加齢とともに低下し、運動能力もおぼつかなくなり、容易に骨折します。

そのため、高齢動物の飼い主の皆様、飼育環境や室内での遊ばせ方にはご注意下さい。

ハク君、お疲れさまでした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、高齢のチンチラの骨折治療報告です。

チンチラのハク君(19歳、雄、体重640g)は高い所から飛び降りてから、左前足を拳上するようになったとのことで来院されました。

左の前足は、力が入らず下垂してます(下写真黄色丸)

チンチラの平均的寿命は10~20歳と言われてます。

平均寿命の幅が広いのは、飼育環境で疾病罹患率の変動が大きいという事でしょう。

適切な環境で飼育し、疾病予防(歯牙疾患、消化器疾患など)に留意していただければ、チンチラは思いのほか犬猫以上に長寿な動物です。

今回のハク君は年齢が19歳ということで、かなりの高齢です。

チンチラは20歳で人間の年齢に換算すると97~100歳になります。

当然のことながら骨の硬度は脆くなっているでしょうから、骨折が気になります。

まずは、レントゲン撮影しました。

明らかに左の前腕骨(橈尺骨)が骨折しているのがお分かり頂けると思います(下写真黄色丸)。

骨折部位を如何に整復するかが問題です。

ハク君が高齢である点、加えて橈尺骨の骨髄内径が1.0㎜に満たない点から骨髄ピンによる内固定法は困難です。

創外固定法による整復も考慮しましたが、19歳という高齢であり、創外ピンを固定するパテの重さのストレスに耐えられるかという心配もあり止めました。

飼い主様と相談した結果、ギプスによる外固定法を提案させて頂きました。

過去の記事でチンチラの上腕骨骨折(外固定法による整復法)を載せていますので、興味のある方はクリックして下さい。

前腕骨外固定の手法は、上腕骨骨折とほぼ同じです。

ハク君に全身麻酔を施します。

イソフルランを麻酔導入箱に流します。

数分で麻酔導入は完了です。

外固定のキャスト材として、成形可能な熱可塑性材レナサーム®を使用します。

必要とするサイズにレナサーム®を切りそろえ、熱湯中に浸漬します。

レナサームは65℃以上のお湯で軟化して、冷却することで硬化が開始されます。

下写真は熱湯中に浸漬中のレナサーム®です。

ガスマスク装着し、イソフルラン単独で全身麻酔を施しています。

骨折部位の剃毛をバリカンで行います。

下写真の黄色丸が骨折による内出血です。

黄色矢印は骨折部位を示します。

患肢の内外側にサージカルテープを貼り、後に外固定のずれの調整に活用します。

骨折部位の皮下組織・筋肉を、時間をかけてストレッチングを実施して、骨折部の整復を行います。

この骨折部の整復は指先による感覚での整復でレントゲン透視下によるものではありません。

ある程度ストレッチングで筋肉がほぐれたところで、レナサームを装着します。

レナサームでスプリント(外固定のためのフレーム)を作成します。

レナサームが硬化する前にテーピングを実施します。

外固定が完了して、最終的に自傷保護のために弾性包帯ラップでスプリントを巻きます。

イソフルランによる維持麻酔を切り、酸素吸入してます。

麻酔から覚醒したハク君です。

患部を齧らないようにyoke collar(マフラー)を作成しました。

覚醒後にICUに入り、歩行するハク君です。

ぎこちないですが何とか患肢で荷重出来ています。

その後、ハク君は自宅療養して頂き、定期的に患肢のチェックを受けて頂きました。

下レントゲンは1か月後の患部です。

まだ骨折部を架橋する仮骨は形成されていません。

続いて、2か月後の患部です。

骨皮質に膨隆する形で仮骨が形成されてます。

しかし、骨折部の仮骨架橋は出来ていません。

術後3か月のハク君です。

スプリントにも馴染んで日常生活は問題なく送れているようです。

砂浴び時の砂が患部のテープに付いてます。

下レントゲン写真は3か月後で骨折部に仮骨が形成されており、まだ一部不完全ではありますが架橋も進行しています。

術後5か月のハク君です。

日常生活では健常時と同じくらいに運動性も戻りました。

そろそろスプリントを外して治療も終了出来そうです。

下写真をご覧頂くと骨折部の仮骨架橋も完成されており、骨癒合は完了しています。

加えて癒合部の再構築も進行してるようです。

19歳という高齢での骨折のため、骨折部癒合不全が懸念されましたが、最終的に骨折は修復できました。

完治にほぼ5か月を要しました。

これは、飼い主様の愛情ある看護あってのことです。

飼い主様、ご苦労様でした。

ハク君にしても長い期間にわたり、スプリントを装着し、不快で不便な思いをされていたと思います。

人間同様、高齢動物は骨密度が加齢とともに低下し、運動能力もおぼつかなくなり、容易に骨折します。

そのため、高齢動物の飼い主の皆様、飼育環境や室内での遊ばせ方にはご注意下さい。

ハク君、お疲れさまでした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2023年11月 3日 金曜日

チンチラの腸重積(その1)

チンチラは齧歯目に属しており、アンデス山系の3000m以上の高山に生息する完全草食獣です。

その寿命は15~20年と言われており、犬猫の寿命と変わらない点が特徴です。

ウサギ同様、後腸発酵を行い胃から大腸まで2.5mから3.5mあり、とくに空腸が長いとされています。

加えてチンチラは胆嚢がなく、脂肪の分解能力は非常に弱いとされます。

したがって、ウサギやモルモット、ハムスターフードでは餌の代用にはなりません。

むしろ、チモシー等のイネ科の牧草を主食としてチンチラ用のペレットを副食として与えて下さい。

今回、ご紹介するのはこのチンチラ君です。

生後2か月で体重200gです。

チンチラは体格の割に体重は軽量で成獣でも約600gほどしかありません。

肛門から直腸が脱出しているということで来院されました。

黄色丸の箇所が脱出してる直腸です。

一般に下痢や便秘などの基礎疾患に続発するケースが多いです。

他のエキゾチックアニマル同様、直腸脱であれば当院のHPで他の動物種でご紹介している手法で対応できます。

しかしながら、今回は直腸脱ではなく腸重積であることが判明しました。

腸重積とは、ある腸分節(内筒)が隣接する腸の内腔(外筒)に嵌まり込む状態をさします。

直腸脱と腸重積の鑑別はどうするかというと、肛門と脱出している直腸の間(隙間)に先端の丸いゾンデ(探子)が深く挿入できれば腸重積です。

今回のチンチラ君はゾンデがしっかり挿入可能でした。

残念ながら、腸重積は開腹手術を実施して重責部分を整復する必要があります。

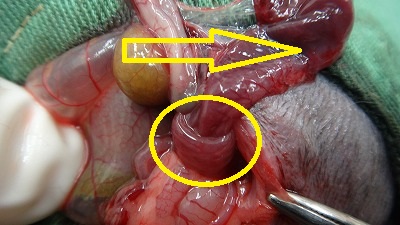

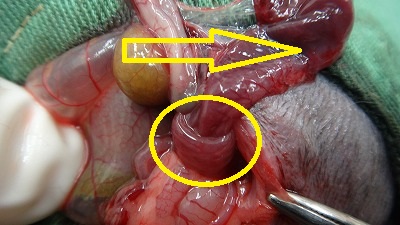

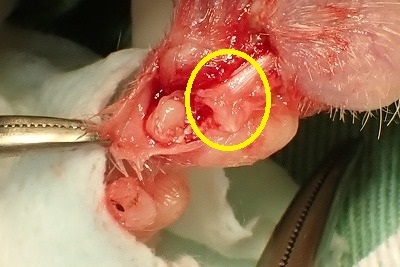

早速、全身麻酔をかけ開腹手術です。

黄色丸印が腸重積を起こしている下行結腸です。

黄色矢印は炎症を起こしている下行結腸です。

重責の部分をまずは整復し、その組織が壊死していないのを確認しました。

炎症を起こしている下行結腸が気になるのですが、潔く切除して結腸を吻合すべきか悩みましたが、生後2か月・体重200gという状況から投薬で治療していくこととしました。

できうる限り短時間で閉腹しました。

麻酔の覚醒は速やかでした。

術後、腹部の疼痛に耐えている状態です。

チンチラはウサギに比べても非常にデリケートな草食獣です。

腸重積になって時間の経過が長いと腸の重責部が壊死を起こし、腹膜炎から敗血症に至る場合もあります。

食餌管理を誤って、重篤な消化器疾患に陥った場合、予後が非常に悪いため注意が必要です。

その寿命は15~20年と言われており、犬猫の寿命と変わらない点が特徴です。

ウサギ同様、後腸発酵を行い胃から大腸まで2.5mから3.5mあり、とくに空腸が長いとされています。

加えてチンチラは胆嚢がなく、脂肪の分解能力は非常に弱いとされます。

したがって、ウサギやモルモット、ハムスターフードでは餌の代用にはなりません。

むしろ、チモシー等のイネ科の牧草を主食としてチンチラ用のペレットを副食として与えて下さい。

今回、ご紹介するのはこのチンチラ君です。

生後2か月で体重200gです。

チンチラは体格の割に体重は軽量で成獣でも約600gほどしかありません。

肛門から直腸が脱出しているということで来院されました。

黄色丸の箇所が脱出してる直腸です。

一般に下痢や便秘などの基礎疾患に続発するケースが多いです。

他のエキゾチックアニマル同様、直腸脱であれば当院のHPで他の動物種でご紹介している手法で対応できます。

しかしながら、今回は直腸脱ではなく腸重積であることが判明しました。

腸重積とは、ある腸分節(内筒)が隣接する腸の内腔(外筒)に嵌まり込む状態をさします。

直腸脱と腸重積の鑑別はどうするかというと、肛門と脱出している直腸の間(隙間)に先端の丸いゾンデ(探子)が深く挿入できれば腸重積です。

今回のチンチラ君はゾンデがしっかり挿入可能でした。

残念ながら、腸重積は開腹手術を実施して重責部分を整復する必要があります。

早速、全身麻酔をかけ開腹手術です。

黄色丸印が腸重積を起こしている下行結腸です。

黄色矢印は炎症を起こしている下行結腸です。

重責の部分をまずは整復し、その組織が壊死していないのを確認しました。

炎症を起こしている下行結腸が気になるのですが、潔く切除して結腸を吻合すべきか悩みましたが、生後2か月・体重200gという状況から投薬で治療していくこととしました。

できうる限り短時間で閉腹しました。

麻酔の覚醒は速やかでした。

術後、腹部の疼痛に耐えている状態です。

チンチラはウサギに比べても非常にデリケートな草食獣です。

腸重積になって時間の経過が長いと腸の重責部が壊死を起こし、腹膜炎から敗血症に至る場合もあります。

食餌管理を誤って、重篤な消化器疾患に陥った場合、予後が非常に悪いため注意が必要です。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2023年8月14日 月曜日

チンチラの陥頓包茎(ファー・リング/Fur ring)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、チンチラのペニスが包皮から飛び出て戻らなくなる症状(陥頓包茎)とその原因となる輪状の被毛(ファー・リング)についての考察です。

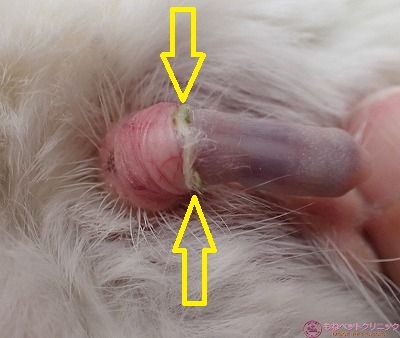

チンチラのチロ君(雄、3歳10か月齢、体重540g)は陥頓包茎を発症して受診されました。

チロくんは包皮から飛び出たペニスが戻らないままの状態となりました。

本人も患部を気にして舐めたり、排尿しずらそうな様子です。

下写真黄色丸は陥頓包茎を示します。

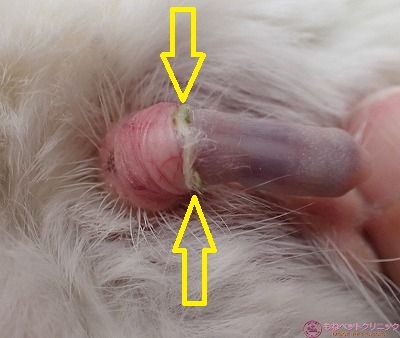

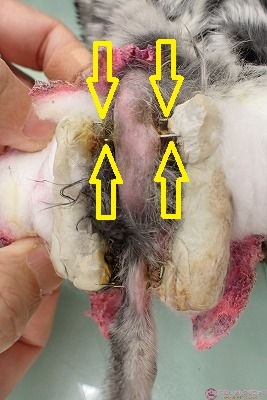

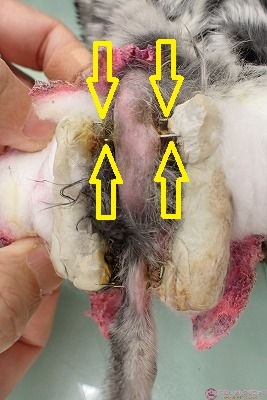

下写真矢印は、露出して戻らなくなったペニスの付根にリング状に毛が絡んで締め付けている状態を示します。

早速、このファー・リングを摘出するために流動パラフィンを染み込ませます。

ファー・リングにパラフィンが馴染んだ所で、ピンセットで少しずつファー・リングを外します。

ファー・リングが取れました。

暫くの間、ペニスが戻らない(陥頓包茎)状態にありましたので、包皮内にペニスを戻します。

綿棒で優しくペニスの先端を押します。

ペニスが、流動パラフィンで濡れているため容易に包皮に完納出来ました。

下写真は、ペニスから外したファー・リングです。

そんなに厚い被毛の輪でありませんが、それでも十分ペニスの付根と包皮間に食い込むと陥頓状態を招きます。

一般には、成熟した雄で過剰な身づくろいや発情に伴う尿のマーキングをする個体にファー・リングは良く見られます。

陥頓状態が続くと排尿障害で尿毒症に至る場合があります。

あるいは、細菌感染で亀頭包皮炎を起こす場合もあります。

長時間に及ぶペニスのファー・リングによる絞扼でペニスが壊死を起こす可能性もあります。

陥頓包茎が認められたら、まずはペニスの付け根まで包皮をめくり、ファー・リングの存在を確認したら速やかに上記の処置で外して下さい。

ファー・リングを外すことで、快適に排尿も出来る様になります。

チロ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、チンチラのペニスが包皮から飛び出て戻らなくなる症状(陥頓包茎)とその原因となる輪状の被毛(ファー・リング)についての考察です。

チンチラのチロ君(雄、3歳10か月齢、体重540g)は陥頓包茎を発症して受診されました。

チロくんは包皮から飛び出たペニスが戻らないままの状態となりました。

本人も患部を気にして舐めたり、排尿しずらそうな様子です。

下写真黄色丸は陥頓包茎を示します。

下写真矢印は、露出して戻らなくなったペニスの付根にリング状に毛が絡んで締め付けている状態を示します。

早速、このファー・リングを摘出するために流動パラフィンを染み込ませます。

ファー・リングにパラフィンが馴染んだ所で、ピンセットで少しずつファー・リングを外します。

ファー・リングが取れました。

暫くの間、ペニスが戻らない(陥頓包茎)状態にありましたので、包皮内にペニスを戻します。

綿棒で優しくペニスの先端を押します。

ペニスが、流動パラフィンで濡れているため容易に包皮に完納出来ました。

下写真は、ペニスから外したファー・リングです。

そんなに厚い被毛の輪でありませんが、それでも十分ペニスの付根と包皮間に食い込むと陥頓状態を招きます。

一般には、成熟した雄で過剰な身づくろいや発情に伴う尿のマーキングをする個体にファー・リングは良く見られます。

陥頓状態が続くと排尿障害で尿毒症に至る場合があります。

あるいは、細菌感染で亀頭包皮炎を起こす場合もあります。

長時間に及ぶペニスのファー・リングによる絞扼でペニスが壊死を起こす可能性もあります。

陥頓包茎が認められたら、まずはペニスの付け根まで包皮をめくり、ファー・リングの存在を確認したら速やかに上記の処置で外して下さい。

ファー・リングを外すことで、快適に排尿も出来る様になります。

チロ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2023年7月26日 水曜日

チンチラの骨肉腫

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、チンチラの骨肉腫です。

骨肉腫とは、組織学的に腫瘍性の類骨・骨を形成する悪性腫瘍と定義されます。

特に原発性悪性骨腫瘍の中では最も発生頻度が高い腫瘍です。

チンチラの陽君(雄、13歳、体重470g)は右後肢の第2指が腫れているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が患部です。

明らかに右第2指が著しく腫大しています。

下写真黄色矢印が、爪先から中節骨の横方向へと腫れている患部を示します。

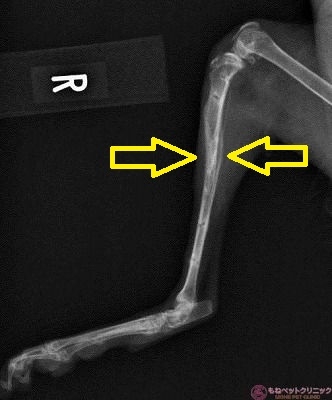

レントゲン撮影を実施しました。

末節骨と中節骨にかけて既に骨融解を示すレントゲン像(下写真黄色矢印)が確認出来ます。

患部骨の辺縁が波状の突起(骨融解像)を示している点から骨腫瘍を疑います。

因みに陽君の肺野への腫瘍転移はレントゲン上では認められませんでした。

側臥の画像です。

原発性骨腫瘍であれば、断脚が第一選択となります。

確実な断脚であれば、膝関節もしくは足根関節(足首の関節)から下を離断する方法もあります。

しかし、チンチラは体重のほとんどを後肢に荷重します。

膝関節から下の断脚は、健常側の後肢に荷重が偏ります。

特に足根関節から下を離断すると床面との摩擦で薄い皮膚は慢性的にはがれ、皮下から骨が露出して常時疼痛に悩まされ、最悪骨髄炎になると思います。

陽君の場合は、中足骨と基節骨の間の関節(つま先から数えて3番目の指の関節、中足趾節関節という)から離断することで腫瘍患部を切除できます。

次いで、周辺の軟部組織で中足趾節関節を包み込む形で縫合できれば、今までどおりに歩行が見込めます。

その離断すべき関節部を下写真の黄色矢印で示します。

関節を外すには、正確に関節包に硬性メスで切開を加え、指骨周囲の靭帯・血管・神経を整理する術式を執ります。

飼い主様の要望もあり、術後に大幅に歩行困難になる術式は避けて、私の提案する指の関節を外す術式で手術を行うこととなりました。

陽君を全身麻酔します。

いつものように麻酔導入箱に陽君に入ってもらい、イソフルランで麻酔導入を実施します。

麻酔導入が完了しました。

マスクによる維持麻酔に切り替えます。

断脚する患部を綺麗にカミソリで剃毛します。

中足骨と基節骨の周囲を目票にメスで皮膚切開します。

切開部を鉗子で広げると靭帯の走行が認められます。

血管の走行も密に走っており、出血もありますので電気メス(バイポーラ)で止血します。

慎重に皮膚と皮下組織を指骨から分離していきます。

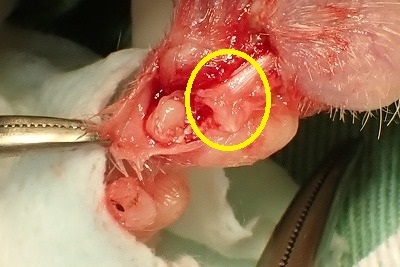

中足骨と基節骨による関節(中足趾節関節)を黄色丸で示しました。

この関節包にメスの先を当てて切開していきます。

下写真の関節の切開部(黄色丸)から滑液が漏れ出てます。

下写真黄色丸は関節を外した基節骨の近位端です。

基節骨に付着している軟部組織を剥離します。

下写真黄色丸は、完全に離断された基節骨から腫瘍を含んだ爪先までを示します。

剥離した軟部組織からの出血が著しく、バイポーラで止血します。

出血は止まりました。

指の周囲の皮膚を6-0と5-0の縫合糸で縫合します。

指骨を関節から摘出していますので、縫合のための縫い代が広く取れます。

縫合は終了です。

下写真の黄色丸が離断した基節骨から腫瘍を含んだ爪先です。

患部の拡大写真です。

側面の写真では、露出した基節骨(黄色矢印)が認められます。

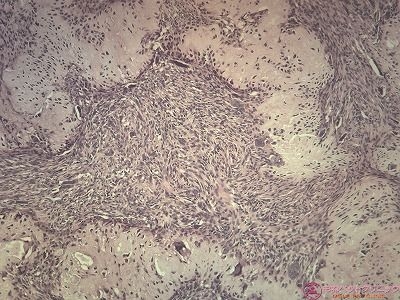

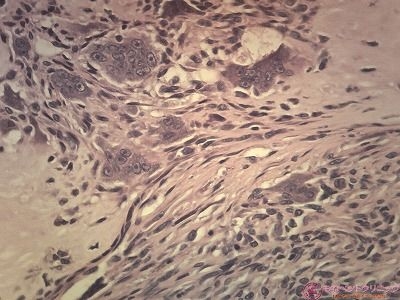

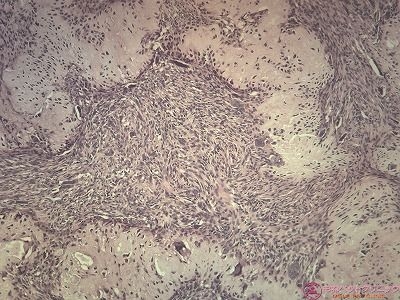

患部の病理所見です。

下写真は低倍率像です。

既存の指骨組織と連続して周囲間質へ拡大する充実性の腫瘍増殖巣が形成されてます。

中等度の倍率です。

増殖する細胞は、核小体の明瞭な卵円形核と紡錘形細胞から成り、錯綜する束状の配列で密に増殖してます。

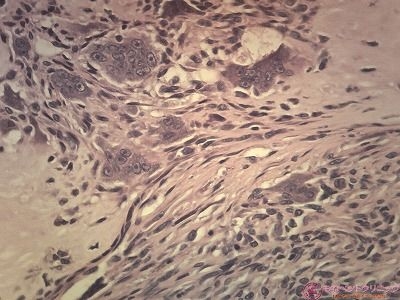

高倍率の画像です。

多巣状に粘液から軟骨様の基質、類骨の産生巣が散在し、多角巨細胞も多数認められます。

病理検査の結論として、肉巣に相当する間葉系の悪性腫瘍性病変が認められました。

指骨との連続性や軟骨・骨様の基質産生の存在から骨肉腫と診断されました。

病理医からは、病巣部は切除断端に及ばず、標本上は完全切除と判断されました。

手術が終了して、麻酔から半覚醒の陽君です。

麻酔覚醒から一時間後の陽君です。

特に右後肢を拳上することなく、接地歩行出来てます。

陽君は術後の経過も良好で、2泊3日で退院して頂きました。

下写真は、退院当日の患部です。

特に縫合部からの出血、腫脹も気になりません。

実際、チンチラの骨肉腫の報告例は少なく、その挙動は不明とされています。

一般的には、局所浸潤と肺を主体とした遠隔転移が問題となる腫瘍のため、今後の陽君の摘出患部と肺を含めた転移病変の有無についてモニタリングが必要です。

陽君お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、チンチラの骨肉腫です。

骨肉腫とは、組織学的に腫瘍性の類骨・骨を形成する悪性腫瘍と定義されます。

特に原発性悪性骨腫瘍の中では最も発生頻度が高い腫瘍です。

チンチラの陽君(雄、13歳、体重470g)は右後肢の第2指が腫れているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が患部です。

明らかに右第2指が著しく腫大しています。

下写真黄色矢印が、爪先から中節骨の横方向へと腫れている患部を示します。

レントゲン撮影を実施しました。

末節骨と中節骨にかけて既に骨融解を示すレントゲン像(下写真黄色矢印)が確認出来ます。

患部骨の辺縁が波状の突起(骨融解像)を示している点から骨腫瘍を疑います。

因みに陽君の肺野への腫瘍転移はレントゲン上では認められませんでした。

側臥の画像です。

原発性骨腫瘍であれば、断脚が第一選択となります。

確実な断脚であれば、膝関節もしくは足根関節(足首の関節)から下を離断する方法もあります。

しかし、チンチラは体重のほとんどを後肢に荷重します。

膝関節から下の断脚は、健常側の後肢に荷重が偏ります。

特に足根関節から下を離断すると床面との摩擦で薄い皮膚は慢性的にはがれ、皮下から骨が露出して常時疼痛に悩まされ、最悪骨髄炎になると思います。

陽君の場合は、中足骨と基節骨の間の関節(つま先から数えて3番目の指の関節、中足趾節関節という)から離断することで腫瘍患部を切除できます。

次いで、周辺の軟部組織で中足趾節関節を包み込む形で縫合できれば、今までどおりに歩行が見込めます。

その離断すべき関節部を下写真の黄色矢印で示します。

関節を外すには、正確に関節包に硬性メスで切開を加え、指骨周囲の靭帯・血管・神経を整理する術式を執ります。

飼い主様の要望もあり、術後に大幅に歩行困難になる術式は避けて、私の提案する指の関節を外す術式で手術を行うこととなりました。

陽君を全身麻酔します。

いつものように麻酔導入箱に陽君に入ってもらい、イソフルランで麻酔導入を実施します。

麻酔導入が完了しました。

マスクによる維持麻酔に切り替えます。

断脚する患部を綺麗にカミソリで剃毛します。

中足骨と基節骨の周囲を目票にメスで皮膚切開します。

切開部を鉗子で広げると靭帯の走行が認められます。

血管の走行も密に走っており、出血もありますので電気メス(バイポーラ)で止血します。

慎重に皮膚と皮下組織を指骨から分離していきます。

中足骨と基節骨による関節(中足趾節関節)を黄色丸で示しました。

この関節包にメスの先を当てて切開していきます。

下写真の関節の切開部(黄色丸)から滑液が漏れ出てます。

下写真黄色丸は関節を外した基節骨の近位端です。

基節骨に付着している軟部組織を剥離します。

下写真黄色丸は、完全に離断された基節骨から腫瘍を含んだ爪先までを示します。

剥離した軟部組織からの出血が著しく、バイポーラで止血します。

出血は止まりました。

指の周囲の皮膚を6-0と5-0の縫合糸で縫合します。

指骨を関節から摘出していますので、縫合のための縫い代が広く取れます。

縫合は終了です。

下写真の黄色丸が離断した基節骨から腫瘍を含んだ爪先です。

患部の拡大写真です。

側面の写真では、露出した基節骨(黄色矢印)が認められます。

患部の病理所見です。

下写真は低倍率像です。

既存の指骨組織と連続して周囲間質へ拡大する充実性の腫瘍増殖巣が形成されてます。

中等度の倍率です。

増殖する細胞は、核小体の明瞭な卵円形核と紡錘形細胞から成り、錯綜する束状の配列で密に増殖してます。

高倍率の画像です。

多巣状に粘液から軟骨様の基質、類骨の産生巣が散在し、多角巨細胞も多数認められます。

病理検査の結論として、肉巣に相当する間葉系の悪性腫瘍性病変が認められました。

指骨との連続性や軟骨・骨様の基質産生の存在から骨肉腫と診断されました。

病理医からは、病巣部は切除断端に及ばず、標本上は完全切除と判断されました。

手術が終了して、麻酔から半覚醒の陽君です。

麻酔覚醒から一時間後の陽君です。

特に右後肢を拳上することなく、接地歩行出来てます。

陽君は術後の経過も良好で、2泊3日で退院して頂きました。

下写真は、退院当日の患部です。

特に縫合部からの出血、腫脹も気になりません。

実際、チンチラの骨肉腫の報告例は少なく、その挙動は不明とされています。

一般的には、局所浸潤と肺を主体とした遠隔転移が問題となる腫瘍のため、今後の陽君の摘出患部と肺を含めた転移病変の有無についてモニタリングが必要です。

陽君お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2023年2月14日 火曜日

チンチラの脛骨骨折(創外固定法 その2)

こんちは 院長の伊藤です。

前回、チンチラの脛骨骨折(創外固定法 その1)でチンチラのしずくちゃんの脛骨骨折の手術をご紹介しました。

その詳細(チンチラの脛骨骨折 創外固定法 その1)はこちらをクリックして下さい。

本日は、その後のしずくちゃんの骨折治癒までの経過をご報告します。

骨折は治癒に至るまで非常に時間を要します。

骨折整復手術の成否は、手術自体の成功はもとより、何か月後に骨癒合が完全になされたかで決まります。

骨折の部位によりますが、1~3か月は安静が必要となります。

つまり骨癒合が完了するまでは、飼主様はもとより術者としての私も安心出来ません。

加えて、今回は創外固定法ということで手術後のケアが大変です。

それでは、しずくちゃんの骨癒合までの道のりをご覧いただきましょう。

チンチラのしずくちゃん(雌、1歳8か月齢、体重480g)は右脛骨を骨折しました(下写真黄色丸)。

骨折部の整復法として、創外固定法を実施しました。

黄色矢印が骨折部です。

骨折部の一部が粉砕して間隙があり、骨折端の完全な整復は期待できないのですが、後の仮骨による架橋形成を期待します。

パテで両側を固定して、手術は終了です。

以上が前回のあらましです。

その後、しずくちゃんは定期的に来院して頂き、ピン刺入部の術部管理をしました。

ピンが皮膚に刺さってる部位は、細菌感染の恐れがありますので、定期的に消毒洗浄します。

患部の洗浄をしています。

ピン刺入部にイソジンゲル®を塗布します。

再び、パテを脱脂綿で包み粘着テープで保護して終了です。

上記の消毒洗浄を行いながら、骨癒合するまでレントゲン撮影を継続して行いました。

以下に継時的に骨折部のレントゲン像を載せます。

術後4週目では、まだ骨折部をカバーする仮骨形成は不十分な状態です。

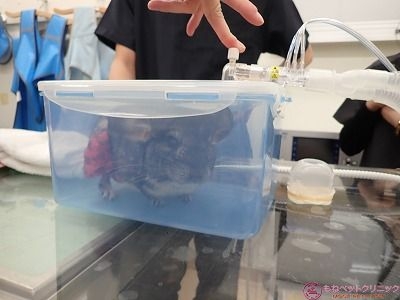

続いて、12週目の画像です。

仮骨の形成は進行しており、脛骨自体のアライメントもまっすぐに近い状態になって来ました。

16週目になると骨折ラインはもはや判明できないくらいに修復してます。

4か月近くの術後管理は大変でしたが、やっとピンを除去することが出来ます。

これから、しずくちゃんの創外ピン抜去を行います。

骨折整復手術時と同じくイソフルランで麻酔導入を実施します。

維持麻酔も落ち着いたところで、テーピングをはずしパテと創外ピンを露出します。

下写真黄色矢印に創外ピンが確認できます。

ピンをニッパーで切断していきます。

パテを外しました。

脛骨に残っている創外ピンをハンドドリルに装着して、ピンを抜去します。

まず、しっかり皮膚を消毒洗浄します。

ピンに絡みついた被毛を外します。

ピンバイスに創外ピンを装着し、骨髄内に残存したピンを抜去します。

ピン抜去が完了しました。

ピン抜去直後のレントゲン像です。

ピンの刺入した穴が確認されますが、骨折部(下写真黄色矢印)の骨癒合は完了してます。

ピンで刺入部の皮膚が修復するまで、1週間ほどテーピング保護します。

長い期間にわたる療養期間に耐えてくれたしずくちゃんです。

重いパテも取り除いたので、肢の動きも軽やかです。

ピン抜去から1週間後のしずくちゃんです。

動きが俊敏で写真撮影が難しいくらいです。

骨折した右後肢の動きもスムーズで、跛行も認められません。

骨癒合も完了し、神経学的問題もなく無事治療を終了出来て良かったです。

しずくちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

前回、チンチラの脛骨骨折(創外固定法 その1)でチンチラのしずくちゃんの脛骨骨折の手術をご紹介しました。

その詳細(チンチラの脛骨骨折 創外固定法 その1)はこちらをクリックして下さい。

本日は、その後のしずくちゃんの骨折治癒までの経過をご報告します。

骨折は治癒に至るまで非常に時間を要します。

骨折整復手術の成否は、手術自体の成功はもとより、何か月後に骨癒合が完全になされたかで決まります。

骨折の部位によりますが、1~3か月は安静が必要となります。

つまり骨癒合が完了するまでは、飼主様はもとより術者としての私も安心出来ません。

加えて、今回は創外固定法ということで手術後のケアが大変です。

それでは、しずくちゃんの骨癒合までの道のりをご覧いただきましょう。

チンチラのしずくちゃん(雌、1歳8か月齢、体重480g)は右脛骨を骨折しました(下写真黄色丸)。

骨折部の整復法として、創外固定法を実施しました。

黄色矢印が骨折部です。

骨折部の一部が粉砕して間隙があり、骨折端の完全な整復は期待できないのですが、後の仮骨による架橋形成を期待します。

パテで両側を固定して、手術は終了です。

以上が前回のあらましです。

その後、しずくちゃんは定期的に来院して頂き、ピン刺入部の術部管理をしました。

ピンが皮膚に刺さってる部位は、細菌感染の恐れがありますので、定期的に消毒洗浄します。

患部の洗浄をしています。

ピン刺入部にイソジンゲル®を塗布します。

再び、パテを脱脂綿で包み粘着テープで保護して終了です。

上記の消毒洗浄を行いながら、骨癒合するまでレントゲン撮影を継続して行いました。

以下に継時的に骨折部のレントゲン像を載せます。

術後4週目では、まだ骨折部をカバーする仮骨形成は不十分な状態です。

続いて、12週目の画像です。

仮骨の形成は進行しており、脛骨自体のアライメントもまっすぐに近い状態になって来ました。

16週目になると骨折ラインはもはや判明できないくらいに修復してます。

4か月近くの術後管理は大変でしたが、やっとピンを除去することが出来ます。

これから、しずくちゃんの創外ピン抜去を行います。

骨折整復手術時と同じくイソフルランで麻酔導入を実施します。

維持麻酔も落ち着いたところで、テーピングをはずしパテと創外ピンを露出します。

下写真黄色矢印に創外ピンが確認できます。

ピンをニッパーで切断していきます。

パテを外しました。

脛骨に残っている創外ピンをハンドドリルに装着して、ピンを抜去します。

まず、しっかり皮膚を消毒洗浄します。

ピンに絡みついた被毛を外します。

ピンバイスに創外ピンを装着し、骨髄内に残存したピンを抜去します。

ピン抜去が完了しました。

ピン抜去直後のレントゲン像です。

ピンの刺入した穴が確認されますが、骨折部(下写真黄色矢印)の骨癒合は完了してます。

ピンで刺入部の皮膚が修復するまで、1週間ほどテーピング保護します。

長い期間にわたる療養期間に耐えてくれたしずくちゃんです。

重いパテも取り除いたので、肢の動きも軽やかです。

ピン抜去から1週間後のしずくちゃんです。

動きが俊敏で写真撮影が難しいくらいです。

骨折した右後肢の動きもスムーズで、跛行も認められません。

骨癒合も完了し、神経学的問題もなく無事治療を終了出来て良かったです。

しずくちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL