寄生虫/うさぎ

2015年8月30日 日曜日

ウサギのハエウジ症(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

まだまだ暑い日が続きます。

今年の夏も色んな疾病の動物達の治療に関わって来ました。

その中でも体感的に辛かった疾病にハエウジ症があります。

外陰部や肛門周囲を不衛生な状態にほっておきますとハエが卵を患部に産み付け、孵化したウジが患部を穿孔して皮膚から皮下組織、場合によっては筋肉層まで侵入します。

以前、ウサギのハエウジ症を紹介させて頂きました。

興味のある方はこちらもご参照下さい。

ネザーランドドワーフのおはぎ君(雄、4歳)は食欲不振から虚脱(ショック)状態に陥り、来院されました。

体温も40度あり、熱中症の疑いが認められました。

点滴やステロイドの投薬をして経過観察としましたが、その2日後に再診で来院されました。

2日前と比べて症状は多少改善はありますが、活力の低下は否めません。

腐敗臭が陰部周辺(下写真黄色丸)から漂ってきましたので、患部を確認したところハエウジの感染が認められました。

下写真の矢印が示すのがウジです。

おはぎ君の陰嚢の下側に多数のウジが皮膚を食い破って侵入しています。

毛が密生していますので、パッと見では気付かないかもしれません。

まずは、鉗子でウジを一匹づつ掴んで取り除いていきます。

ハエウジの動きは俊敏で一瞬で被毛の裏側や欠損している皮膚の中へ潜りこみます。

鉗子でつまみ出す行為自体が煩雑で苦労します。

ざっと取り除いたウジは軽く100匹を超えました。

ウジに荒らされた陰嚢周辺部です。

皮膚がウジにより、裂けて食い破られて、精巣が露出しています。

最後に洗面器の中に下半身を漬けて患部を洗浄します。

患部洗浄処置後のおはぎ君です。

疼痛のためか体に力が入らない状態です。

患部からは滲出液が出てきて、若干の腫脹が認められます。

今後は患部を洗浄消毒を繰り返して、抗生剤の投薬や褥瘡・皮膚潰瘍治療剤のイサロパンを患部に散剤します。

2日後のおはぎ君です。

患部はイサロパンで白くなっていますが、膿が固着しています。

5日後のおはぎ君です。

患部の腫脹が進行してます。

加えて、便や尿が患部を汚染して衛生的に管理することが困難な状態です。

14日後のおはぎ君です。

患部は肉芽組織が形成されて、一部痂皮(かさぶた)が形成されています。

イサロパンの効果もあり、炎症で滲出液がジワジワ出ていた状態はクリア出来ました。

26日後のおはぎ君です。

患部は綺麗になっています。

陰嚢の裏側は痂皮形成がありますが、それももうすぐ脱落して新生した皮膚組織に変わると思われます。

ハエがあらゆる動物に卵を産み付けるわけではありません。

産卵の対象となるのは、衰弱して近々に死亡するであろう動物です。

今回、おはぎ君は熱中症と思しき症状で全身状態が悪く、排尿排便の切れが悪く陰部・肛門部が汚れていたのがいけなかったと思われます。

熱中症は幸い軽度であり、おはぎ君の回復と共にハエウジによる障害は改善しました。

高温多湿な時期は、ウサギに限らず犬猫であっても陰部・肛門周囲は衛生的に保つように心がけて下さい。

おはぎ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

まだまだ暑い日が続きます。

今年の夏も色んな疾病の動物達の治療に関わって来ました。

その中でも体感的に辛かった疾病にハエウジ症があります。

外陰部や肛門周囲を不衛生な状態にほっておきますとハエが卵を患部に産み付け、孵化したウジが患部を穿孔して皮膚から皮下組織、場合によっては筋肉層まで侵入します。

以前、ウサギのハエウジ症を紹介させて頂きました。

興味のある方はこちらもご参照下さい。

ネザーランドドワーフのおはぎ君(雄、4歳)は食欲不振から虚脱(ショック)状態に陥り、来院されました。

体温も40度あり、熱中症の疑いが認められました。

点滴やステロイドの投薬をして経過観察としましたが、その2日後に再診で来院されました。

2日前と比べて症状は多少改善はありますが、活力の低下は否めません。

腐敗臭が陰部周辺(下写真黄色丸)から漂ってきましたので、患部を確認したところハエウジの感染が認められました。

下写真の矢印が示すのがウジです。

おはぎ君の陰嚢の下側に多数のウジが皮膚を食い破って侵入しています。

毛が密生していますので、パッと見では気付かないかもしれません。

まずは、鉗子でウジを一匹づつ掴んで取り除いていきます。

ハエウジの動きは俊敏で一瞬で被毛の裏側や欠損している皮膚の中へ潜りこみます。

鉗子でつまみ出す行為自体が煩雑で苦労します。

ざっと取り除いたウジは軽く100匹を超えました。

ウジに荒らされた陰嚢周辺部です。

皮膚がウジにより、裂けて食い破られて、精巣が露出しています。

最後に洗面器の中に下半身を漬けて患部を洗浄します。

患部洗浄処置後のおはぎ君です。

疼痛のためか体に力が入らない状態です。

患部からは滲出液が出てきて、若干の腫脹が認められます。

今後は患部を洗浄消毒を繰り返して、抗生剤の投薬や褥瘡・皮膚潰瘍治療剤のイサロパンを患部に散剤します。

2日後のおはぎ君です。

患部はイサロパンで白くなっていますが、膿が固着しています。

5日後のおはぎ君です。

患部の腫脹が進行してます。

加えて、便や尿が患部を汚染して衛生的に管理することが困難な状態です。

14日後のおはぎ君です。

患部は肉芽組織が形成されて、一部痂皮(かさぶた)が形成されています。

イサロパンの効果もあり、炎症で滲出液がジワジワ出ていた状態はクリア出来ました。

26日後のおはぎ君です。

患部は綺麗になっています。

陰嚢の裏側は痂皮形成がありますが、それももうすぐ脱落して新生した皮膚組織に変わると思われます。

ハエがあらゆる動物に卵を産み付けるわけではありません。

産卵の対象となるのは、衰弱して近々に死亡するであろう動物です。

今回、おはぎ君は熱中症と思しき症状で全身状態が悪く、排尿排便の切れが悪く陰部・肛門部が汚れていたのがいけなかったと思われます。

熱中症は幸い軽度であり、おはぎ君の回復と共にハエウジによる障害は改善しました。

高温多湿な時期は、ウサギに限らず犬猫であっても陰部・肛門周囲は衛生的に保つように心がけて下さい。

おはぎ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年8月31日 日曜日

ウサギの蟯虫感染症

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギの消化器疾患を招く病原体はコクシジウム(内部寄生虫症)やクロストリジウム(腸性自家中毒症)が有名です。

これらの感染症は治療が必要です。

重度感染を受けたウサギは致命的となる場合があります。

本日ご紹介しますのは、見た目は非常に気味の悪い寄生虫なんですが、感染しているウサギ自体には悪さをしないとされるウサギ蟯虫症です。

このウサギ蟯虫症については、以前にコメントをさせて頂きました。

詳細はこちらを参照下さい。

ウサギの蟯虫感染は日常的に遭遇する機会が多く、そして飼主様が駆虫を強く希望されるケースも多いです。

そのため、今回改めて蟯虫症についてまとめたいと思います。

ネザーランドドワーフのヒノアラシ君(4か月齢、雄)は排便した便の表面に動く白い寄生虫がいるとのことで来院されました。

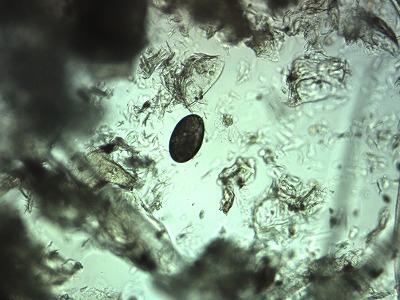

下写真がヒノアラシ君の便です。

黄色矢印が蟯虫です。

蟯虫を拡大します。

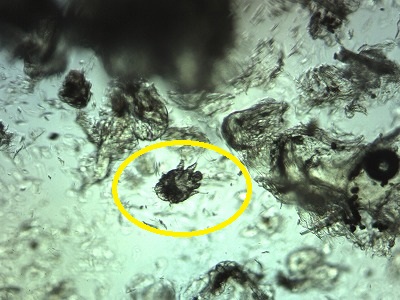

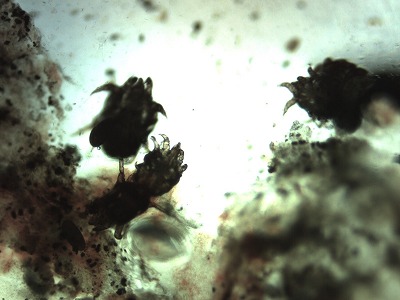

顕微鏡下でみた蟯虫です。

ウサギ蟯虫は5~10㎜の半透明の細長い形態をしています。

その形状はシラスに似ています。

蟯虫はウサギの盲腸・結腸に寄生します。

蟯虫は、ウサギの腸内の微生物を摂取して生きています。

他の寄生虫の様に腸内の栄養を横取りしたり、腸粘膜に障害を与えたりしないので宿主が疾病になることはありません。

蟯虫は夜半になると肛門周囲に現れ、肛門周囲の皮膚に産卵します。

そのため、蟯虫の検査はセロテープを肛門周囲に当てて、それをスライドガラスに貼り付け顕微鏡で確認をします。

ウサギは自身の盲腸便を食べますので、肛門周辺に付着した卵をその時に一緒に摂取してしまうため、蟯虫の生活環を遮断するのは意外と難しいです。

治療は、イベルメクチンやセラメクチン、フェンベンダゾールの投薬を行います。

当院では、セラメクチン(®レボルーション)を皮膚に滴下して対応することが多いです。

前述した理由で蟯虫はウサギに悪さをすることはないのですが、見た目の気持ち悪さから飼主様の受けは悪いです。

また、犬回虫のようにヒトに感染することもありません。

ただ成長期のウサギの場合、蟯虫によって腸内細菌叢が変化して成長が遅延することもあります。

加えて、重度寄生の場合は下痢・体重減少・被毛粗剛になったりします。

ウサギ同士の感染は、便に含まれてる虫卵を摂取することで成立します。

したがって、糞便の処理を迅速化確実に行って下さい。

また、飼育環境を衛生的に保つ上で、まめにケージやトイレを熱湯消毒すると良いです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年3月 7日 金曜日

フレミッシュ・ジャイアントのツメダニ症(ソアホック合併症)

本日は、ウサギの外部寄生虫症の中でもツメダニの感染をご紹介します。

ツメダニ感染症については以前、詳細をコメントしましたのでこちらを参照ください。

今回は、ツメダニ単独の寄生によって、結果的に足裏への負担が重なり、ソアホックに至ってしまったという症例です。

フレミッシュ・ジャイアントのたけし君(1歳2か月、雄)は、足裏に皮膚炎(軽度の潰瘍)があるとのことで来院されました。

その時のたけし君のソアホック治療の模様は、こちらをご覧下さい。

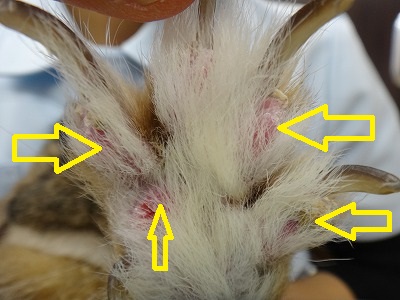

下写真の黄色丸にあるように足裏が炎症を起こして赤く腫れています。

左足に至っては軽度の潰瘍が認められます。

ソアホックは長時間にわたり同じ姿勢でいることで、ウサギの足裏の血行障害が生じて足裏の皮膚が炎症、潰瘍に至り歩行が困難になる場合もあり、注意を要する疾病です。

ソアホックについての詳細はこちらを参照下さい。

たけし君のソアホックにどうしても目が行ってしまうのですが、よくよく足裏を診ていますと爪の付根あたり(下写真黄色丸)に痂皮が出来てます。

ウサギのツメダニ感染症の場合、背中の体幹部の脱毛、落屑が顕著な症状で現れます。

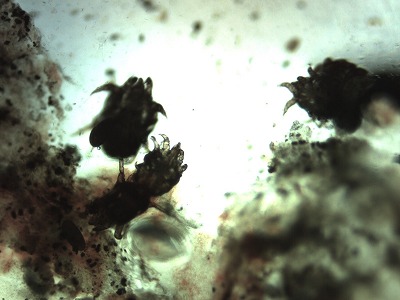

まずは、この痂皮をメスの刃で掻破して顕微鏡で検査してみました。

真っ先に虫卵が見つかりました。

次にツメダニの成虫が発見されました。

拡大写真です。

このようなツメダニが認められましたので、早速駆虫のためにレボルーション®を投薬しました。

たけし君はフレミッシュ・ジャイアントというウサギの中でも巨大化する品種で、最大25kg位にまで成長する個体もあるそうです。

当然、足裏にかかる荷重も大きいです。

おそらく、ツメダニの感染が最初にあり痒みに耐えていたのでしょうが、後足の踵に荷重のバランスをかけて、自重の重さもありソアホックに至ったのではないかと思われます。

まだたけし君は、5kg足らずですがまだ成長する余地は十分です。

まずはツメダニの駆虫を経過観察することにしました。

1週間後のたけし君です。

下写真の矢印はまだ赤いですが、痂皮ははずれて綺麗になっています。

下写真は、さらに2週間後のたけし君です。

下毛も生えてきています。

ツメダニは完全に駆虫できており、患部を掻破検査してもダニは認められません。

ダニがいなくなる頃には、ソアホックもいい感じで治ってきました。

踵の下毛もしっかり生えそろいました。

犬猫のように、肉球を持たないウサギにとって足裏は重要な部位です。

今回の様に大型品種の場合は、ツメダニ感染が引き金になって、重度のソアホックに至る可能性もあるということを示唆しています。

爪の付根に痂皮が認められたら、最寄りの動物病院で診察を受けて下さいね。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年9月 3日 火曜日

ウサギのノミ感染症

私の経験上、ウサギの外部寄生虫感染症で一番多いのはツメダニ等の疥癬です。

しかし、先日珍しくノミ感染症のウサギが来院されました。

本日はウサギのノミ感染症をご紹介します。

イングリッシュ・アンゴラの もな 君(6歳、雄)は背中の被毛が脱毛し、痒がるとのことで来院されました。

ご覧のとおり、アンゴラは長毛種で良く見ないと頭がどちらかわからないくらい被毛で覆われています。

まず背中を診てみますと下写真の様に黒い粉が大量に皮膚に付着しています。

これは何かといいうとノミの糞です。

実際、被毛を選り分けているときに何匹かのノミが皮膚を走っていくのを発見しました。

残念ながら、あまりにノミの動きが速すぎて写真を撮ることができませんでした。

ノミの喰いつかれて吸血される痒みで、一生懸命患部を肢で掻いたり、舐めているようです。

当然のことながら、脱毛のエリアも広がっているようです。

ノミの駆除に関しては、当院ではレボルーション®を試用しています。

フロントライン®は、ウサギの使用は禁忌です。

副作用で重篤な状態になる恐れがあります。

もな君に早速、レボルーション®を塗布しました。

加えてノミアレルギー皮膚炎を起こしていますので、ステロイドの内服を処方しました。

もな君のご自宅には、他に猫を飼っているそうなので、おそらくその猫からの感染と思われます。

ウサギへの感染は殆どが猫ノミです。

加えて犬のノミ感染も70%が猫ノミと言われています。

ノミが、皮膚から吸血する際に自身の唾液を、宿主の皮膚に入れます。

この唾液を異種蛋白として、宿主は認識します。

次にノミに咬まれると、アレルギー反応が稼働して、初回以上の痒みが増強されます。

結果として、ノミアレルギー症を発症してしまいます。

もな君の場合は、被毛が毛玉を形成して通気性が悪くなっており、ノミにとってはさらに繁殖しやすい環境にあったのでしょう。

まめなブラッシングも重要なポイントです。

飼育環境下で潜伏しているノミもいるかもしれませんので、定期的にノミ予防を実施した方が良いです。

もな君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

応援して頂ける方は、こちら のクリックを宜しくお願い致します。

のクリックを宜しくお願い致します。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2012年12月30日 日曜日

ウサギ・ミミヒゼンダニ感染症

フェレットのミミヒゼンダニについては以前、詳細を報告させて頂きました。

ウサギもフェレット同様、ミミヒゼンダニの感染を受けます。

ウサギ・ミミヒゼンダニ感染の場合は、フェレットより症状は酷いです。

耳の中の掻痒感が強く、ウサギは耳を後ろ足で引掻いたり、頭を振ったりします。

外耳道壁はミミヒゼンダニで穿孔され、結果できた耳垢はコーンフレーク状に固まって層状を呈します。

今回、ご紹介しますのはカペタ君です。

耳をしきりと痒がるとのことで来院されました。

耳の中を確認しますと次の写真の通りです。

黄色丸の中が耳垢がびっしり詰まっています。

黄色矢印の方向から垂直外耳道の中は完全にコーンフレーク状の耳垢が詰まっています。

この耳垢を採取して、顕微鏡検査しました。

しっかりミミヒゼンダニが多数、寄生しているのが確認できました。

ミミヒゼンダニの駆除にはセラメクチンが有効です。

早速、カペタ君に®レボルーションをつけました。

レボルーションはセラメクチンを主成分とする駆虫剤で、ミミヒゼンダニ、回虫、ファイラリア、ノミの予防・駆除に効果があります。

1週間後の再診時のカペタ君です。

耳の中が非常にすっきりしています。

1週間前には、びっしり詰まっていた耳垢が綺麗に無くなっています。

外耳道内に少し残っていた耳垢を検査したところ、ミミヒゼンダニの死骸は見つかりましたが、生存してるミミヒゼンダニはいませんでした。

カペタ君は耳の中の痒みもなくなり快適な生活に戻りました。

多頭飼育されているご家庭では、感染個体がいれば接触することで、他の個体にもミミヒゼンダニは移りますから注意が必要です。

耳を痒がる仕草とコーンフレーク状の耳垢が認められたら、まずはミミヒゼンダニを疑って下さい。

ウサギもフェレット同様、ミミヒゼンダニの感染を受けます。

ウサギ・ミミヒゼンダニ感染の場合は、フェレットより症状は酷いです。

耳の中の掻痒感が強く、ウサギは耳を後ろ足で引掻いたり、頭を振ったりします。

外耳道壁はミミヒゼンダニで穿孔され、結果できた耳垢はコーンフレーク状に固まって層状を呈します。

今回、ご紹介しますのはカペタ君です。

耳をしきりと痒がるとのことで来院されました。

耳の中を確認しますと次の写真の通りです。

黄色丸の中が耳垢がびっしり詰まっています。

黄色矢印の方向から垂直外耳道の中は完全にコーンフレーク状の耳垢が詰まっています。

この耳垢を採取して、顕微鏡検査しました。

しっかりミミヒゼンダニが多数、寄生しているのが確認できました。

ミミヒゼンダニの駆除にはセラメクチンが有効です。

早速、カペタ君に®レボルーションをつけました。

レボルーションはセラメクチンを主成分とする駆虫剤で、ミミヒゼンダニ、回虫、ファイラリア、ノミの予防・駆除に効果があります。

1週間後の再診時のカペタ君です。

耳の中が非常にすっきりしています。

1週間前には、びっしり詰まっていた耳垢が綺麗に無くなっています。

外耳道内に少し残っていた耳垢を検査したところ、ミミヒゼンダニの死骸は見つかりましたが、生存してるミミヒゼンダニはいませんでした。

カペタ君は耳の中の痒みもなくなり快適な生活に戻りました。

多頭飼育されているご家庭では、感染個体がいれば接触することで、他の個体にもミミヒゼンダニは移りますから注意が必要です。

耳を痒がる仕草とコーンフレーク状の耳垢が認められたら、まずはミミヒゼンダニを疑って下さい。

にほんブログ村にエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けると励みになります。

をクリックして頂けると励みになります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL