皮膚の疾患/うさぎ

2020年11月 7日 土曜日

半導体レーザーによるウサギの足底皮膚炎(ソアホック)治療

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの足底皮膚炎(ソアホック)治療として半導体レーザーを使用した症例です。

以前にソアホックについては記事に載せましたので、興味ある方はこちらをクリックして下さい。

ウサギは歩行する際、足底の全面を地面につけています。

いわゆる蹠行型歩行と呼ばれるタイプで、爬虫類のトカゲ類や鳥類も同じです。

これらの動物は、犬猫のように肉球を持たません。

したがって、足底への圧力や摩擦などで足根や中足の足底部に潰瘍性の皮膚炎を生じる傾向があります。

この潰瘍性の足底部皮膚炎を称してソアホックと呼びます。

ソアホックは日常の診療で遭遇率の高い症例です。

一旦、ソアホックになると完全治癒まで長期間(平均して数か月)を要します。

また飼育環境(スペースや床材の材質・形状)について整備する必要があります。

ミニウサギの柚子君(雄、体重1.7kg)は足底部が脱毛して、皮膚が赤くなったとのことで来院されました。

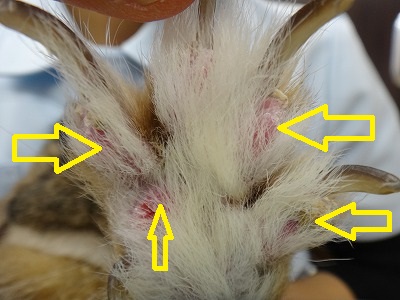

後肢の足底部を診ますと被毛を失い、紅斑が現れています。

このまま放置すると足底部の炎症は進行し、糜爛や潰瘍が形成されます。

最悪の場合、中足骨や距骨などに細菌感染が及び、骨関節炎となります。

柚子君の場合は脱毛が目立つけれど、まだソアホック初期のステージです。

下写真黄色丸が脱毛して皮膚が紅斑を呈している足底部です。

過去の記事にありますように、患部をテーピングして保護する方法もありますが、排泄物で汚したり、神経質な個体ではテープを外します。

状況によっては、エリザベスカラー装着を検討しなくてはなりません。

一方、半導体レーザーを使用して温熱療法でソアホックを改善する方法があります。

ロータリーハンドピースを使用して、患部にレーザーを接触照射して患部の疼痛緩和、血行改善する治療です。

下写真はその半導体レーザー装置です。

下写真はロータリーハンドピースです。

ハンドピース内のレーザーファイバーを回転照射し、広い有効照射面積(最大直径3㎝)に均一なレーザーパワーを照射することが出来ます。

今回、このロータリーハンドピースの直接照射のみでソアホックを治療することとしました。

足底部にレーザー5wの出力で30秒照射・週に1~2回を実施します。

マイルドレーザーサーミア(ハイパーG法)と呼ばれる加温療法です。

マイルドレーザーサーミア法は組織内の温度を40~42℃に加温します。

その結果、患部の血行を良好に改善して皮膚の再生・発毛を促します。

下写真はレーザー照射後1週目の柚子君です。

皮膚の紅斑が引いてきました。

次いで5週間目の写真です。

2週目からの途中経過の写真が、諸般の事情で取れてないのが残念です。

足底部の発毛がかなり進んでます。

この治療の特徴は無麻酔で実施可能である点、治療時間は短時間で済む点、治療後に組織の壊死・脱落が起こらない点、治療の費用も安価である点などが挙げられます。

下写真は8週目の足底部です。

右足底部はかなり回復しており、左足底部はまだ一部が炎症が残っています。

拡大像です。

12週目の患部です。

患部は発毛し、皮膚の炎症も完治できました。

拡大図です。

ソアホックの初期でレーザー治療を始めたのが良かったかもしれませんが、思いのほか発毛・皮膚再生に及ぼす効果が大きいと感じました。

特に今回は、患部の消毒や抗菌薬の投薬は一切行っていません。

足底部の血行を改善することが治療の大きなポイントになります。

今後も半導体レーザーによるマイルドレーザーサーミア法で、初期ソアホックの治療を展開していきたいと思ってます。

柚子君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの足底皮膚炎(ソアホック)治療として半導体レーザーを使用した症例です。

以前にソアホックについては記事に載せましたので、興味ある方はこちらをクリックして下さい。

ウサギは歩行する際、足底の全面を地面につけています。

いわゆる蹠行型歩行と呼ばれるタイプで、爬虫類のトカゲ類や鳥類も同じです。

これらの動物は、犬猫のように肉球を持たません。

したがって、足底への圧力や摩擦などで足根や中足の足底部に潰瘍性の皮膚炎を生じる傾向があります。

この潰瘍性の足底部皮膚炎を称してソアホックと呼びます。

ソアホックは日常の診療で遭遇率の高い症例です。

一旦、ソアホックになると完全治癒まで長期間(平均して数か月)を要します。

また飼育環境(スペースや床材の材質・形状)について整備する必要があります。

ミニウサギの柚子君(雄、体重1.7kg)は足底部が脱毛して、皮膚が赤くなったとのことで来院されました。

後肢の足底部を診ますと被毛を失い、紅斑が現れています。

このまま放置すると足底部の炎症は進行し、糜爛や潰瘍が形成されます。

最悪の場合、中足骨や距骨などに細菌感染が及び、骨関節炎となります。

柚子君の場合は脱毛が目立つけれど、まだソアホック初期のステージです。

下写真黄色丸が脱毛して皮膚が紅斑を呈している足底部です。

過去の記事にありますように、患部をテーピングして保護する方法もありますが、排泄物で汚したり、神経質な個体ではテープを外します。

状況によっては、エリザベスカラー装着を検討しなくてはなりません。

一方、半導体レーザーを使用して温熱療法でソアホックを改善する方法があります。

ロータリーハンドピースを使用して、患部にレーザーを接触照射して患部の疼痛緩和、血行改善する治療です。

下写真はその半導体レーザー装置です。

下写真はロータリーハンドピースです。

ハンドピース内のレーザーファイバーを回転照射し、広い有効照射面積(最大直径3㎝)に均一なレーザーパワーを照射することが出来ます。

今回、このロータリーハンドピースの直接照射のみでソアホックを治療することとしました。

足底部にレーザー5wの出力で30秒照射・週に1~2回を実施します。

マイルドレーザーサーミア(ハイパーG法)と呼ばれる加温療法です。

マイルドレーザーサーミア法は組織内の温度を40~42℃に加温します。

その結果、患部の血行を良好に改善して皮膚の再生・発毛を促します。

下写真はレーザー照射後1週目の柚子君です。

皮膚の紅斑が引いてきました。

次いで5週間目の写真です。

2週目からの途中経過の写真が、諸般の事情で取れてないのが残念です。

足底部の発毛がかなり進んでます。

この治療の特徴は無麻酔で実施可能である点、治療時間は短時間で済む点、治療後に組織の壊死・脱落が起こらない点、治療の費用も安価である点などが挙げられます。

下写真は8週目の足底部です。

右足底部はかなり回復しており、左足底部はまだ一部が炎症が残っています。

拡大像です。

12週目の患部です。

患部は発毛し、皮膚の炎症も完治できました。

拡大図です。

ソアホックの初期でレーザー治療を始めたのが良かったかもしれませんが、思いのほか発毛・皮膚再生に及ぼす効果が大きいと感じました。

特に今回は、患部の消毒や抗菌薬の投薬は一切行っていません。

足底部の血行を改善することが治療の大きなポイントになります。

今後も半導体レーザーによるマイルドレーザーサーミア法で、初期ソアホックの治療を展開していきたいと思ってます。

柚子君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年12月 2日 月曜日

ウサギの耳血腫

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの耳血腫です。

以前にも犬の耳血腫について2本ほど記事を掲載させて頂きました。

興味のある方はこちら(耳血腫その1)とこちら(耳血腫その2)をクリックして下さい。

ミニレッキスのミルク君(雄、2歳5か月齢、体重2.5kg)は左の耳が腫れて垂れているとのことで来院されました。

耳を拝見すると左耳の耳介内側部(黄色矢印)が腫脹しています。

下写真は患部の拡大像です。

腫脹した部位は触診しますと若干の波動感を認めます。

耳血腫の可能性が高いので、患部を穿刺して内容物を確認します。

翼状針を使用して患部の穿刺、内容物の吸引をしているところです。

ミルク君はおとなしく特に暴れることなく処置が完了できました。

下写真は吸引した耳血腫内の血液です。

約5mlの血液が貯留していました。

穿刺した患部からは、暫く出血が認められましたのでガーゼで圧迫止血しています。

今回の耳血腫がなぜ生じたかですが、耳の中に耳垢が溜まっており、おそらく耳腔内が痒くて肢で耳を強く引掻いたためではないかと思われます。

下写真は、吸引後の耳介部です。

いくぶんスッキリした感はあります。

また時間を開けずに耳血腫は出来ると思われます。

ある程度、溜まったら血液を抜くという方針で治療を進めさせて頂くこととしました。

また耳をミルク君が引掻くことで、耳血腫が引き起こされますのでカラーを装着することにしました。

暫くはミルク君はカラーを付けた生活が必要です。

3週間後に来院されたミルク君の患部です。

貯留してる血液も少量となり、穿刺吸引の必要もなくなりました。

耳介は起立することも出来るようになりました。

耳介の中心部には耳介軟骨が存在します。

この耳介軟骨の内部には軟骨洞と呼ばれる微細な袋状があり、この洞内には毛細血管が密に走行しています。

耳介部に耳を引掻くとか、頭を振るといった物理的な振動が加えられると耳介軟骨に亀裂・分離が生じ、洞内血管が出血を来して血腫が形成されます。

血腫の程度が酷くなるほどに耳介軟骨は変形します。

特にウサギは耳介が大きいため、犬と比較しても変形する程度が大きいです。

起立していた耳介が途中で折れ曲がったりするケースもあります。

耳血腫と思われたら、早期に受診して頂き治療を開始して下さい。

耳の変形は後々、審美眼的な問題を残すこともあります。

ミルク君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの耳血腫です。

以前にも犬の耳血腫について2本ほど記事を掲載させて頂きました。

興味のある方はこちら(耳血腫その1)とこちら(耳血腫その2)をクリックして下さい。

ミニレッキスのミルク君(雄、2歳5か月齢、体重2.5kg)は左の耳が腫れて垂れているとのことで来院されました。

耳を拝見すると左耳の耳介内側部(黄色矢印)が腫脹しています。

下写真は患部の拡大像です。

腫脹した部位は触診しますと若干の波動感を認めます。

耳血腫の可能性が高いので、患部を穿刺して内容物を確認します。

翼状針を使用して患部の穿刺、内容物の吸引をしているところです。

ミルク君はおとなしく特に暴れることなく処置が完了できました。

下写真は吸引した耳血腫内の血液です。

約5mlの血液が貯留していました。

穿刺した患部からは、暫く出血が認められましたのでガーゼで圧迫止血しています。

今回の耳血腫がなぜ生じたかですが、耳の中に耳垢が溜まっており、おそらく耳腔内が痒くて肢で耳を強く引掻いたためではないかと思われます。

下写真は、吸引後の耳介部です。

いくぶんスッキリした感はあります。

また時間を開けずに耳血腫は出来ると思われます。

ある程度、溜まったら血液を抜くという方針で治療を進めさせて頂くこととしました。

また耳をミルク君が引掻くことで、耳血腫が引き起こされますのでカラーを装着することにしました。

暫くはミルク君はカラーを付けた生活が必要です。

3週間後に来院されたミルク君の患部です。

貯留してる血液も少量となり、穿刺吸引の必要もなくなりました。

耳介は起立することも出来るようになりました。

耳介の中心部には耳介軟骨が存在します。

この耳介軟骨の内部には軟骨洞と呼ばれる微細な袋状があり、この洞内には毛細血管が密に走行しています。

耳介部に耳を引掻くとか、頭を振るといった物理的な振動が加えられると耳介軟骨に亀裂・分離が生じ、洞内血管が出血を来して血腫が形成されます。

血腫の程度が酷くなるほどに耳介軟骨は変形します。

特にウサギは耳介が大きいため、犬と比較しても変形する程度が大きいです。

起立していた耳介が途中で折れ曲がったりするケースもあります。

耳血腫と思われたら、早期に受診して頂き治療を開始して下さい。

耳の変形は後々、審美眼的な問題を残すこともあります。

ミルク君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年2月15日 金曜日

ウサギの線維付属器過誤腫

こんちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの皮膚に出来た、いわゆるしこりです。

以前、犬の線維付属器過誤腫についてコメントしましたので興味のある方は、こちらをクリックして下さい。

ミニウサギのマリオ君(10歳5か月齢、雄)は尻尾の近くに腫瘤が認められるとのことで来院されました。

この腫瘤は1年半ほど前から出来ていたのですが、当初1㎝くらいのものが現在は4㎝近くにまで大きくなってます。

事前に細胞診で上皮性の腫瘍(毛芽腫)の可能性があると判断しています。

ただ、場所的に排便・排尿の障害になり、座る姿勢にも負担が認められるようになって来ましたので、飼主様としても切除を希望されました。

問題は、マリオ君はすでに10歳半という超高齢ウサギである点です。

ヒトの年齢に換算すれば、100歳近い年齢と言えます。

ウサギの麻酔管理は犬猫に比較しても難しいのですが、さらに高齢であるほどに麻酔の難易度はアップします。

それでも日常生活の質が低下しますので、外科的に腫瘤を摘出することとしました。

事前に血液検査(下写真)を行い、肝機能・腎機能などをチェックしました。

マリオ君は血液学的には、麻酔に耐えられる主要臓器を有していることが判明しました。

下写真の黄色丸が腫瘤です。

患部を分かりやすくするためにバリカンで剃毛します。

下写真の赤矢印は尻尾を示してます。

私がつまんでいるのが患部の腫瘤です。

皮膚から突出して、ぼんぼりの様にぶら下がっています。

今回は極力、短時間で手術を終了させるためにイソフルランのガス麻酔で導入します。

次第に導入麻酔の効果が出て来ました。

仰向けの姿勢となり、生体情報モニターの電極を装着し、慎重に麻酔を進めて行きます。

腫瘤に栄養を運ぶ血管が、腫瘤付け根の茎の部分を通っているため慎重にメスを入れます。

思いのほか、出血がありましたので切開部位をバイポーラ(電気メス)で止血します。

念のため、バイクランプで茎の中心部の血管をシーリングします。

最後にバイポーラで切断します。

皮膚を縫合して手術終了です。

メスを入れて15分です。

マリオ君が無事、覚醒するまで慎重に対応します。

モニター上の数値(心拍数、酸素分圧など)も問題ありません。

10分程でマリオ君は完全に覚醒出来ました。

高齢のため麻酔は神経質に対応しましたが、無事生還出来て良かったです。

今回、摘出した腫瘤です(背側面)。

腹側面です。

切断面が見えます。

腫瘤の中央部にメスを入れてみました。

メスによる断面です。

腫瘤内には、嚢胞が形成されており、その中身がなんと被毛(写真黄色矢印)でした。

被毛を拡大した写真です。

病理検査にこの腫瘤を出しました。

診断名は線維付属器過誤腫とのことでした。

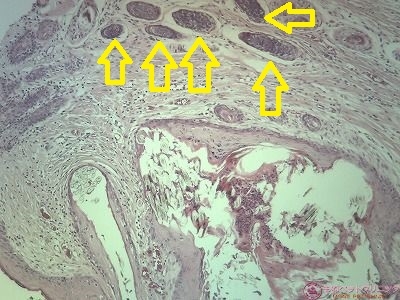

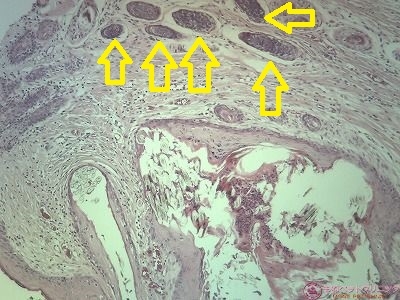

下が病理標本の写真(低倍率)です。

中拡大像です。

この腫瘤は、異型性の無い線維結合組織(腫瘍ではない)によって構成されていました。

下写真黄色矢印は多巣性に密生した毛包を示します。

過誤腫とは一般に腫瘍と奇形の中間的な性格の病変とも言われています。

線維付属器異形性とも呼べる病態で、尻尾の横の皮膚に出来た腫瘤の中に皮膚の組織が形成(過誤腫)されたようです。

その腫瘤内の毛包が発毛を始め、今回のように次第に腫瘤は大きくなっていったと考えられます。

過誤腫の構成細胞は周囲の正常細胞と同一であり、成熟した細胞で占められますが、過剰に増殖していく傾向を持ちます。

この線維付属器過誤腫は非腫瘍性・良性増殖です。

慢性的な物理的刺激や外傷などでも起こります。

今回の腫瘤は、お尻の周辺に生じたものですから、床材との摩擦が腫瘤増大のきっかけになったのかもしれません。

外科的に完全に切除することで完治されます。

高齢のため全身麻酔が心配されましたが、問題なく手術は終わり、安心しました。

マリオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの皮膚に出来た、いわゆるしこりです。

以前、犬の線維付属器過誤腫についてコメントしましたので興味のある方は、こちらをクリックして下さい。

ミニウサギのマリオ君(10歳5か月齢、雄)は尻尾の近くに腫瘤が認められるとのことで来院されました。

この腫瘤は1年半ほど前から出来ていたのですが、当初1㎝くらいのものが現在は4㎝近くにまで大きくなってます。

事前に細胞診で上皮性の腫瘍(毛芽腫)の可能性があると判断しています。

ただ、場所的に排便・排尿の障害になり、座る姿勢にも負担が認められるようになって来ましたので、飼主様としても切除を希望されました。

問題は、マリオ君はすでに10歳半という超高齢ウサギである点です。

ヒトの年齢に換算すれば、100歳近い年齢と言えます。

ウサギの麻酔管理は犬猫に比較しても難しいのですが、さらに高齢であるほどに麻酔の難易度はアップします。

それでも日常生活の質が低下しますので、外科的に腫瘤を摘出することとしました。

事前に血液検査(下写真)を行い、肝機能・腎機能などをチェックしました。

マリオ君は血液学的には、麻酔に耐えられる主要臓器を有していることが判明しました。

下写真の黄色丸が腫瘤です。

患部を分かりやすくするためにバリカンで剃毛します。

下写真の赤矢印は尻尾を示してます。

私がつまんでいるのが患部の腫瘤です。

皮膚から突出して、ぼんぼりの様にぶら下がっています。

今回は極力、短時間で手術を終了させるためにイソフルランのガス麻酔で導入します。

次第に導入麻酔の効果が出て来ました。

仰向けの姿勢となり、生体情報モニターの電極を装着し、慎重に麻酔を進めて行きます。

腫瘤に栄養を運ぶ血管が、腫瘤付け根の茎の部分を通っているため慎重にメスを入れます。

思いのほか、出血がありましたので切開部位をバイポーラ(電気メス)で止血します。

念のため、バイクランプで茎の中心部の血管をシーリングします。

最後にバイポーラで切断します。

皮膚を縫合して手術終了です。

メスを入れて15分です。

マリオ君が無事、覚醒するまで慎重に対応します。

モニター上の数値(心拍数、酸素分圧など)も問題ありません。

10分程でマリオ君は完全に覚醒出来ました。

高齢のため麻酔は神経質に対応しましたが、無事生還出来て良かったです。

今回、摘出した腫瘤です(背側面)。

腹側面です。

切断面が見えます。

腫瘤の中央部にメスを入れてみました。

メスによる断面です。

腫瘤内には、嚢胞が形成されており、その中身がなんと被毛(写真黄色矢印)でした。

被毛を拡大した写真です。

病理検査にこの腫瘤を出しました。

診断名は線維付属器過誤腫とのことでした。

下が病理標本の写真(低倍率)です。

中拡大像です。

この腫瘤は、異型性の無い線維結合組織(腫瘍ではない)によって構成されていました。

下写真黄色矢印は多巣性に密生した毛包を示します。

過誤腫とは一般に腫瘍と奇形の中間的な性格の病変とも言われています。

線維付属器異形性とも呼べる病態で、尻尾の横の皮膚に出来た腫瘤の中に皮膚の組織が形成(過誤腫)されたようです。

その腫瘤内の毛包が発毛を始め、今回のように次第に腫瘤は大きくなっていったと考えられます。

過誤腫の構成細胞は周囲の正常細胞と同一であり、成熟した細胞で占められますが、過剰に増殖していく傾向を持ちます。

この線維付属器過誤腫は非腫瘍性・良性増殖です。

慢性的な物理的刺激や外傷などでも起こります。

今回の腫瘤は、お尻の周辺に生じたものですから、床材との摩擦が腫瘤増大のきっかけになったのかもしれません。

外科的に完全に切除することで完治されます。

高齢のため全身麻酔が心配されましたが、問題なく手術は終わり、安心しました。

マリオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2015年8月30日 日曜日

ウサギのハエウジ症(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

まだまだ暑い日が続きます。

今年の夏も色んな疾病の動物達の治療に関わって来ました。

その中でも体感的に辛かった疾病にハエウジ症があります。

外陰部や肛門周囲を不衛生な状態にほっておきますとハエが卵を患部に産み付け、孵化したウジが患部を穿孔して皮膚から皮下組織、場合によっては筋肉層まで侵入します。

以前、ウサギのハエウジ症を紹介させて頂きました。

興味のある方はこちらもご参照下さい。

ネザーランドドワーフのおはぎ君(雄、4歳)は食欲不振から虚脱(ショック)状態に陥り、来院されました。

体温も40度あり、熱中症の疑いが認められました。

点滴やステロイドの投薬をして経過観察としましたが、その2日後に再診で来院されました。

2日前と比べて症状は多少改善はありますが、活力の低下は否めません。

腐敗臭が陰部周辺(下写真黄色丸)から漂ってきましたので、患部を確認したところハエウジの感染が認められました。

下写真の矢印が示すのがウジです。

おはぎ君の陰嚢の下側に多数のウジが皮膚を食い破って侵入しています。

毛が密生していますので、パッと見では気付かないかもしれません。

まずは、鉗子でウジを一匹づつ掴んで取り除いていきます。

ハエウジの動きは俊敏で一瞬で被毛の裏側や欠損している皮膚の中へ潜りこみます。

鉗子でつまみ出す行為自体が煩雑で苦労します。

ざっと取り除いたウジは軽く100匹を超えました。

ウジに荒らされた陰嚢周辺部です。

皮膚がウジにより、裂けて食い破られて、精巣が露出しています。

最後に洗面器の中に下半身を漬けて患部を洗浄します。

患部洗浄処置後のおはぎ君です。

疼痛のためか体に力が入らない状態です。

患部からは滲出液が出てきて、若干の腫脹が認められます。

今後は患部を洗浄消毒を繰り返して、抗生剤の投薬や褥瘡・皮膚潰瘍治療剤のイサロパンを患部に散剤します。

2日後のおはぎ君です。

患部はイサロパンで白くなっていますが、膿が固着しています。

5日後のおはぎ君です。

患部の腫脹が進行してます。

加えて、便や尿が患部を汚染して衛生的に管理することが困難な状態です。

14日後のおはぎ君です。

患部は肉芽組織が形成されて、一部痂皮(かさぶた)が形成されています。

イサロパンの効果もあり、炎症で滲出液がジワジワ出ていた状態はクリア出来ました。

26日後のおはぎ君です。

患部は綺麗になっています。

陰嚢の裏側は痂皮形成がありますが、それももうすぐ脱落して新生した皮膚組織に変わると思われます。

ハエがあらゆる動物に卵を産み付けるわけではありません。

産卵の対象となるのは、衰弱して近々に死亡するであろう動物です。

今回、おはぎ君は熱中症と思しき症状で全身状態が悪く、排尿排便の切れが悪く陰部・肛門部が汚れていたのがいけなかったと思われます。

熱中症は幸い軽度であり、おはぎ君の回復と共にハエウジによる障害は改善しました。

高温多湿な時期は、ウサギに限らず犬猫であっても陰部・肛門周囲は衛生的に保つように心がけて下さい。

おはぎ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

まだまだ暑い日が続きます。

今年の夏も色んな疾病の動物達の治療に関わって来ました。

その中でも体感的に辛かった疾病にハエウジ症があります。

外陰部や肛門周囲を不衛生な状態にほっておきますとハエが卵を患部に産み付け、孵化したウジが患部を穿孔して皮膚から皮下組織、場合によっては筋肉層まで侵入します。

以前、ウサギのハエウジ症を紹介させて頂きました。

興味のある方はこちらもご参照下さい。

ネザーランドドワーフのおはぎ君(雄、4歳)は食欲不振から虚脱(ショック)状態に陥り、来院されました。

体温も40度あり、熱中症の疑いが認められました。

点滴やステロイドの投薬をして経過観察としましたが、その2日後に再診で来院されました。

2日前と比べて症状は多少改善はありますが、活力の低下は否めません。

腐敗臭が陰部周辺(下写真黄色丸)から漂ってきましたので、患部を確認したところハエウジの感染が認められました。

下写真の矢印が示すのがウジです。

おはぎ君の陰嚢の下側に多数のウジが皮膚を食い破って侵入しています。

毛が密生していますので、パッと見では気付かないかもしれません。

まずは、鉗子でウジを一匹づつ掴んで取り除いていきます。

ハエウジの動きは俊敏で一瞬で被毛の裏側や欠損している皮膚の中へ潜りこみます。

鉗子でつまみ出す行為自体が煩雑で苦労します。

ざっと取り除いたウジは軽く100匹を超えました。

ウジに荒らされた陰嚢周辺部です。

皮膚がウジにより、裂けて食い破られて、精巣が露出しています。

最後に洗面器の中に下半身を漬けて患部を洗浄します。

患部洗浄処置後のおはぎ君です。

疼痛のためか体に力が入らない状態です。

患部からは滲出液が出てきて、若干の腫脹が認められます。

今後は患部を洗浄消毒を繰り返して、抗生剤の投薬や褥瘡・皮膚潰瘍治療剤のイサロパンを患部に散剤します。

2日後のおはぎ君です。

患部はイサロパンで白くなっていますが、膿が固着しています。

5日後のおはぎ君です。

患部の腫脹が進行してます。

加えて、便や尿が患部を汚染して衛生的に管理することが困難な状態です。

14日後のおはぎ君です。

患部は肉芽組織が形成されて、一部痂皮(かさぶた)が形成されています。

イサロパンの効果もあり、炎症で滲出液がジワジワ出ていた状態はクリア出来ました。

26日後のおはぎ君です。

患部は綺麗になっています。

陰嚢の裏側は痂皮形成がありますが、それももうすぐ脱落して新生した皮膚組織に変わると思われます。

ハエがあらゆる動物に卵を産み付けるわけではありません。

産卵の対象となるのは、衰弱して近々に死亡するであろう動物です。

今回、おはぎ君は熱中症と思しき症状で全身状態が悪く、排尿排便の切れが悪く陰部・肛門部が汚れていたのがいけなかったと思われます。

熱中症は幸い軽度であり、おはぎ君の回復と共にハエウジによる障害は改善しました。

高温多湿な時期は、ウサギに限らず犬猫であっても陰部・肛門周囲は衛生的に保つように心がけて下さい。

おはぎ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年3月 7日 金曜日

フレミッシュ・ジャイアントのツメダニ症(ソアホック合併症)

本日は、ウサギの外部寄生虫症の中でもツメダニの感染をご紹介します。

ツメダニ感染症については以前、詳細をコメントしましたのでこちらを参照ください。

今回は、ツメダニ単独の寄生によって、結果的に足裏への負担が重なり、ソアホックに至ってしまったという症例です。

フレミッシュ・ジャイアントのたけし君(1歳2か月、雄)は、足裏に皮膚炎(軽度の潰瘍)があるとのことで来院されました。

その時のたけし君のソアホック治療の模様は、こちらをご覧下さい。

下写真の黄色丸にあるように足裏が炎症を起こして赤く腫れています。

左足に至っては軽度の潰瘍が認められます。

ソアホックは長時間にわたり同じ姿勢でいることで、ウサギの足裏の血行障害が生じて足裏の皮膚が炎症、潰瘍に至り歩行が困難になる場合もあり、注意を要する疾病です。

ソアホックについての詳細はこちらを参照下さい。

たけし君のソアホックにどうしても目が行ってしまうのですが、よくよく足裏を診ていますと爪の付根あたり(下写真黄色丸)に痂皮が出来てます。

ウサギのツメダニ感染症の場合、背中の体幹部の脱毛、落屑が顕著な症状で現れます。

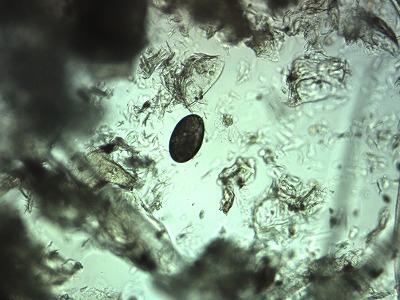

まずは、この痂皮をメスの刃で掻破して顕微鏡で検査してみました。

真っ先に虫卵が見つかりました。

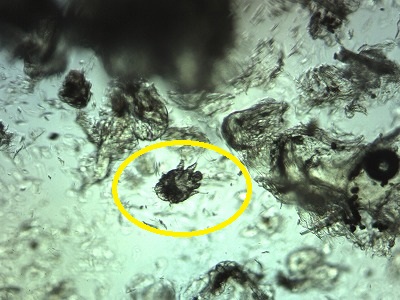

次にツメダニの成虫が発見されました。

拡大写真です。

このようなツメダニが認められましたので、早速駆虫のためにレボルーション®を投薬しました。

たけし君はフレミッシュ・ジャイアントというウサギの中でも巨大化する品種で、最大25kg位にまで成長する個体もあるそうです。

当然、足裏にかかる荷重も大きいです。

おそらく、ツメダニの感染が最初にあり痒みに耐えていたのでしょうが、後足の踵に荷重のバランスをかけて、自重の重さもありソアホックに至ったのではないかと思われます。

まだたけし君は、5kg足らずですがまだ成長する余地は十分です。

まずはツメダニの駆虫を経過観察することにしました。

1週間後のたけし君です。

下写真の矢印はまだ赤いですが、痂皮ははずれて綺麗になっています。

下写真は、さらに2週間後のたけし君です。

下毛も生えてきています。

ツメダニは完全に駆虫できており、患部を掻破検査してもダニは認められません。

ダニがいなくなる頃には、ソアホックもいい感じで治ってきました。

踵の下毛もしっかり生えそろいました。

犬猫のように、肉球を持たないウサギにとって足裏は重要な部位です。

今回の様に大型品種の場合は、ツメダニ感染が引き金になって、重度のソアホックに至る可能性もあるということを示唆しています。

爪の付根に痂皮が認められたら、最寄りの動物病院で診察を受けて下さいね。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL