筋骨系の疾患(整形)/犬

2022年12月26日 月曜日

犬の関節リウマチ

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、犬の関節リウマチの症例です。

関節リウマチは、免疫介在性多発性関節炎のひとつに分類されます。

免疫介在性多発性関節炎は、自己免疫の異常によって起こる関節炎で、免疫機能が自らの関節を異物とみなして攻撃することで、関節炎が多発する病気です。

レントゲン上では、免疫介在性多発性関節炎は、骨が溶けたように見える「びらん性」の関節炎(関節リウマチ)と、そのような変化を起こさない「非びらん性」の関節炎(突発性免疫介在性多発性関節炎)があります。

今回ご紹介しますのは、この関節リウマチです。

関節リウマチを発症しやすい犬種としては、ミニュチュアダックスフント、チワワ、トイプードル、シェットランド・シープドッグ等が挙げられます。

関節リウマチの原因は正確には分かっていませんが、関節内に抗原が侵入し、免疫複合体が持続的に産生されると免疫介在性慢性炎症を生じることとなります。

この慢性炎症で関節痛や滑液の増量、あるいは生理活性物質の放出により、骨や関節の破壊が始まります。

完治が難しい病気で、関節の痛みを伴いながら少しずつ確実に進行し、末期になると関節が溶け、苦痛を伴う症状が出ます。

ミニュチュアダックスのリリーちゃん(15歳7カ月、雌、体重6.0㎏)は5年ほど前から、手根関節や足根関節を触ると痛がり、肢に力が入らないとの症状が出て来ました。

5年前の時点ではレントゲン上では骨びらんは認められなかったのですが、試験的にプレドニゾロン(ステロイド剤)を投薬して関節腫脹は引き、痛みも落ち着きました。

その後は、リリーちゃんの状態に合わせてプレドニゾロンの投薬量を調整しながら対応させて頂いたのですが、プレドニゾロンを増量しても効果が徐々に弱くなってきました。

特に前足の手根関節に力が入らず、アザラシのような歩行形態をとるようになって来ました。

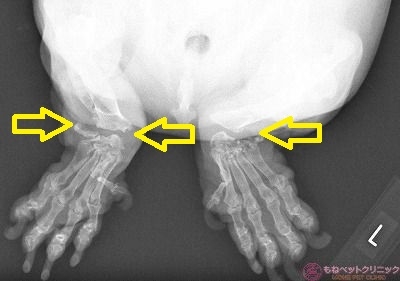

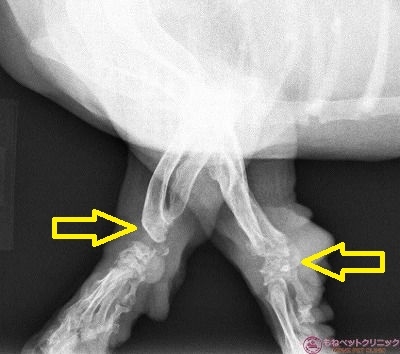

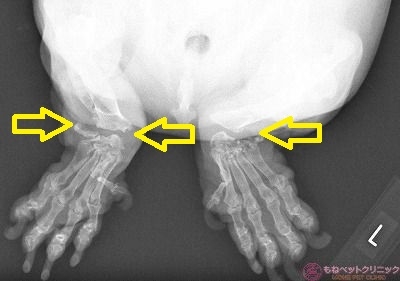

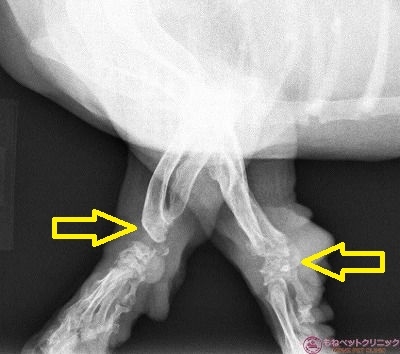

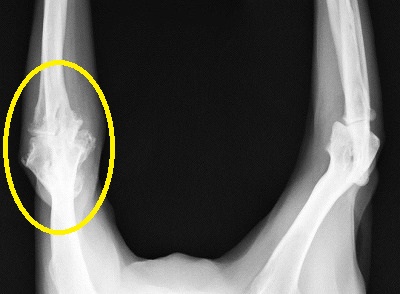

下写真3枚はリリーちゃんの手根関節を中心に撮ったレントゲン像です。

手根関節を構成する骨のうち、中間橈側手根骨と尺側手根骨が溶解して(下写真黄色矢印)物理的に関節機能が破壊されています。

橈尺骨遠位端と一部融解した手根骨との間隙には、骨新生は認められず(下写真黄色丸)体重が荷重される度に疼痛を引き起こしていると思われます。

骨破壊や関節間隙の狭小化から骨びらんの所見が認められ、関節リウマチであることが分かります。

また血液検査でC反応性蛋白(CRP)値は2.3㎎/dlと高値を示しています。

正面から見ますと手根関節の腫脹と外反変形が確認されます(下写真黄色丸)。

犬の場合、全体重の7割近くが前足に荷重されます。

リリーちゃんの場合は、後足の関節はまだ骨びらんの所見はありません。

しかし、前足の手根関節は既に関節としての機能はなくなっており、炎症を抑えることと患部のかかる荷重を軽減するためにギブス等の装具による外固定が必要となります。

歩行する場合、前足が体重を支えられずに頭部が前のめりにスライドしてしまいます。

加えて、姿勢を戻すために前足をアザラシの歩行の様に手根部をブラブラさせてバランスを取ります。

両手根関節内側面は、関節と皮膚と床面との干渉で皮膚の内出血は生じ、細菌感染も合併症を起こしています(下写真黄色丸)。

関節リウマチの治療はプレドニゾロンが主体のため、その免疫力の抑制で細菌感染を引き起こしやすい体質になっています。

関節リウマチは、プレドニゾロンの単独投与で寛解に至らないケースが多く、ヒトではレフルノミドや疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARDs)を併用することもあるそうです。

今後の展開では、りりーちゃんもこれらの併用薬も検討したいと思います。

一般的に予後が悪いとされる関節リウマチですが、関節が日常的に破壊進行されていきますので、サポーターや装具を使用して歩行の補助、介護の生活が必要となります。

大変ですが、りりーちゃん頑張っていきましょう。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、犬の関節リウマチの症例です。

関節リウマチは、免疫介在性多発性関節炎のひとつに分類されます。

免疫介在性多発性関節炎は、自己免疫の異常によって起こる関節炎で、免疫機能が自らの関節を異物とみなして攻撃することで、関節炎が多発する病気です。

レントゲン上では、免疫介在性多発性関節炎は、骨が溶けたように見える「びらん性」の関節炎(関節リウマチ)と、そのような変化を起こさない「非びらん性」の関節炎(突発性免疫介在性多発性関節炎)があります。

今回ご紹介しますのは、この関節リウマチです。

関節リウマチを発症しやすい犬種としては、ミニュチュアダックスフント、チワワ、トイプードル、シェットランド・シープドッグ等が挙げられます。

関節リウマチの原因は正確には分かっていませんが、関節内に抗原が侵入し、免疫複合体が持続的に産生されると免疫介在性慢性炎症を生じることとなります。

この慢性炎症で関節痛や滑液の増量、あるいは生理活性物質の放出により、骨や関節の破壊が始まります。

完治が難しい病気で、関節の痛みを伴いながら少しずつ確実に進行し、末期になると関節が溶け、苦痛を伴う症状が出ます。

ミニュチュアダックスのリリーちゃん(15歳7カ月、雌、体重6.0㎏)は5年ほど前から、手根関節や足根関節を触ると痛がり、肢に力が入らないとの症状が出て来ました。

5年前の時点ではレントゲン上では骨びらんは認められなかったのですが、試験的にプレドニゾロン(ステロイド剤)を投薬して関節腫脹は引き、痛みも落ち着きました。

その後は、リリーちゃんの状態に合わせてプレドニゾロンの投薬量を調整しながら対応させて頂いたのですが、プレドニゾロンを増量しても効果が徐々に弱くなってきました。

特に前足の手根関節に力が入らず、アザラシのような歩行形態をとるようになって来ました。

下写真3枚はリリーちゃんの手根関節を中心に撮ったレントゲン像です。

手根関節を構成する骨のうち、中間橈側手根骨と尺側手根骨が溶解して(下写真黄色矢印)物理的に関節機能が破壊されています。

橈尺骨遠位端と一部融解した手根骨との間隙には、骨新生は認められず(下写真黄色丸)体重が荷重される度に疼痛を引き起こしていると思われます。

骨破壊や関節間隙の狭小化から骨びらんの所見が認められ、関節リウマチであることが分かります。

また血液検査でC反応性蛋白(CRP)値は2.3㎎/dlと高値を示しています。

正面から見ますと手根関節の腫脹と外反変形が確認されます(下写真黄色丸)。

犬の場合、全体重の7割近くが前足に荷重されます。

リリーちゃんの場合は、後足の関節はまだ骨びらんの所見はありません。

しかし、前足の手根関節は既に関節としての機能はなくなっており、炎症を抑えることと患部のかかる荷重を軽減するためにギブス等の装具による外固定が必要となります。

歩行する場合、前足が体重を支えられずに頭部が前のめりにスライドしてしまいます。

加えて、姿勢を戻すために前足をアザラシの歩行の様に手根部をブラブラさせてバランスを取ります。

両手根関節内側面は、関節と皮膚と床面との干渉で皮膚の内出血は生じ、細菌感染も合併症を起こしています(下写真黄色丸)。

関節リウマチの治療はプレドニゾロンが主体のため、その免疫力の抑制で細菌感染を引き起こしやすい体質になっています。

関節リウマチは、プレドニゾロンの単独投与で寛解に至らないケースが多く、ヒトではレフルノミドや疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARDs)を併用することもあるそうです。

今後の展開では、りりーちゃんもこれらの併用薬も検討したいと思います。

一般的に予後が悪いとされる関節リウマチですが、関節が日常的に破壊進行されていきますので、サポーターや装具を使用して歩行の補助、介護の生活が必要となります。

大変ですが、りりーちゃん頑張っていきましょう。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2021年12月 7日 火曜日

トイプードルの橈尺骨骨折(その3)術後の経過とプレート抜去時期

こんにちは 院長の伊藤です。

この4か月間、スタッフの異動や手術の集中でブログの更新が遅れて申し訳ありませんでした。

開業して20年間の中で、一番多忙な4か月間でした。

本日ご紹介しますのは、トイプードルの橈尺骨骨折のプレート固定手術及び術後経過について載せます。

なお、以前載せた記事でトイプードルの橈尺骨骨折、トイプードルの橈尺骨骨折(その2)のリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧下さい。

トイプードルのフラン君(体重2㎏、去勢済、2歳)は1mの高さから落下した後、左前足を跛行するため来院されました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

トイ種に発生率の高い前腕骨骨折(橈尺骨遠位端骨折)であることが判明しました。

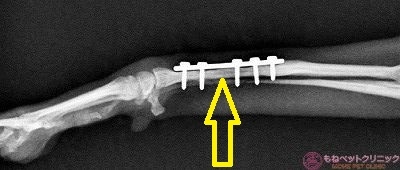

下レントゲン写真の黄色矢印は骨折部位を示します。

フラン君は体重も小さく、橈骨も非常に細いため、整復手術の術式は限定されます。

当院では、橈骨骨髄にピンを入れて整復するケースが多いのですが遠位端(足先に近い側)の骨折であることと、橈骨自体が細く骨髄も狭小のため、ピンの髄内固定法は取りやめました。

結果として、骨プレートによる内固定法を選択しました。

骨プレートは骨折部に跨って、骨プレートを骨スクリューで固定する術式のため、術後長い時間、外副子で患部を保護しなくても良いです。

加えて、骨プレートは強固で安定した内固定が得られる点、プレートは完全に体内に埋没しているため、舐めたり齧ったりなどの術後の突発事故を防ぐことが可能です。

その一方、術後長い時間、骨プレートを患部内に入れておくとストレス保護現象が生じます。

骨折部には色々な方向からストレス(外力)が加わります。

それは、骨折部への圧縮力であったり、牽引力であったりしますが、これらの力に呼応して骨を作る造骨細胞や骨を吸収する破骨細胞が骨折部に分布して骨折部の骨癒合や元の骨の形に復元していく再構築現象が展開されます。

しかし、骨プレートはステンレス等の硬い頑丈な金属で出来ていますので、プレート固定下の骨は機械的ストレスから保護される結果となり、上記のストレスから解放される代わりに、自然な骨再構築の過程は望めません。

つまり、プレートを骨折固定に用いた場合、正常な生理的反応が妨げられ、再構築過程で骨破壊が骨形成を上回り、骨粗しょう症や骨スクリューの緩みの発生及びプレート両端部の骨の再骨折などのリスクが生じるとされます。

そのため、3歳齢以下の犬の長管骨骨折に用いた骨プレートは、ストレス保護現象を避けるため一定期間後に除去するのが一般的です。

逆に言えば、中年齢以降の犬においては、骨プレートは除去する必要は必ずしもないと言えます。

上述した理由で、フラン君については、骨プレートをインプラントした後に一定期間を通した後、除去する方針で骨折整復手術を実施しました。

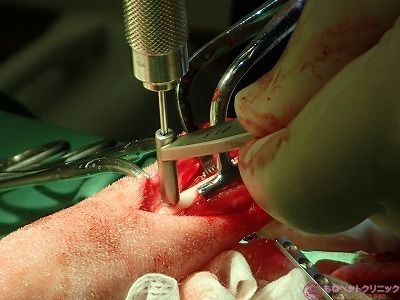

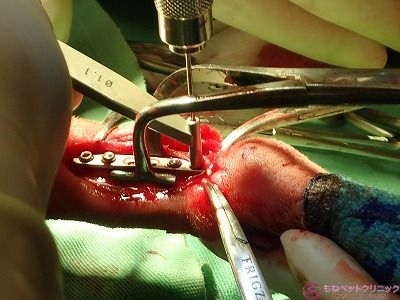

早速、プレートによる内固定整復手術を実施します。

フラン君の患部を剃毛し、消毒します。

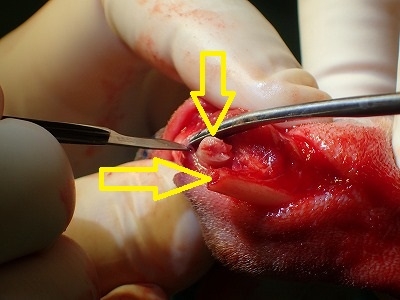

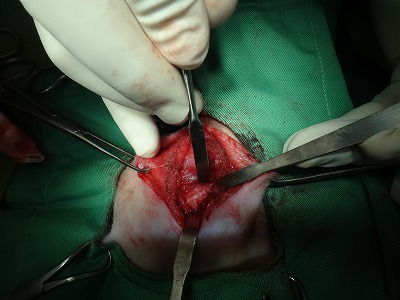

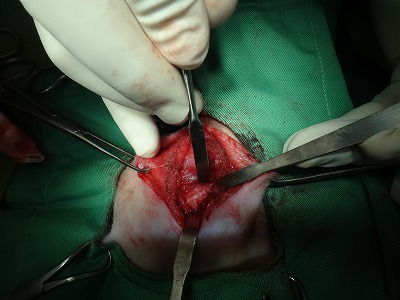

骨折部を観血的にアプローチするためにメスを入れます。

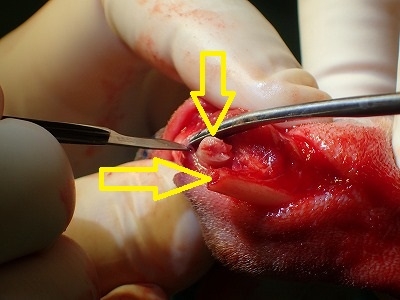

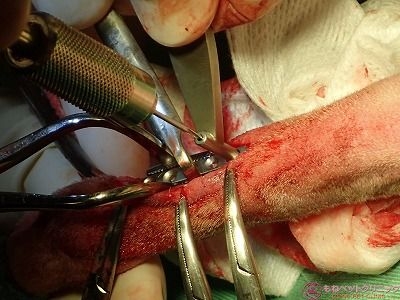

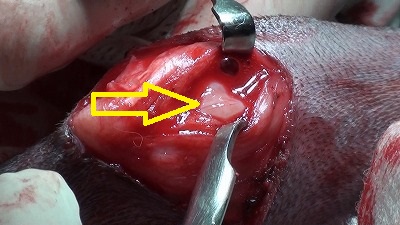

下写真黄色丸は、骨折端を示します。

骨折部と周辺の軟部組織を傷つけないよう組織分割していきます。

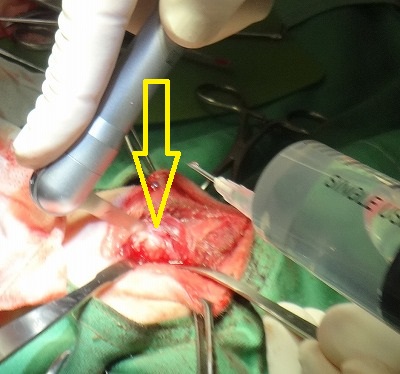

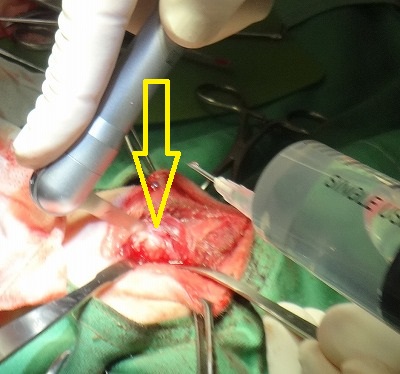

下写真の黄色矢印は骨折端です。

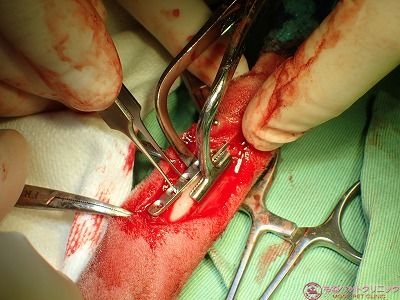

骨折端をかみ合わせます。

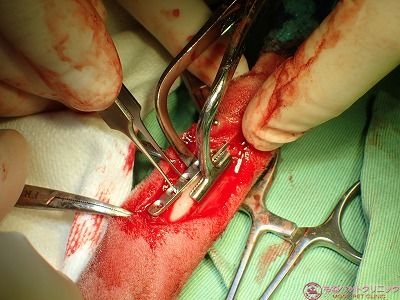

骨折端がずれたりしない様に骨把持器で骨折部を固定します。

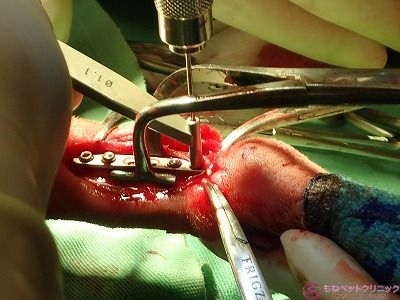

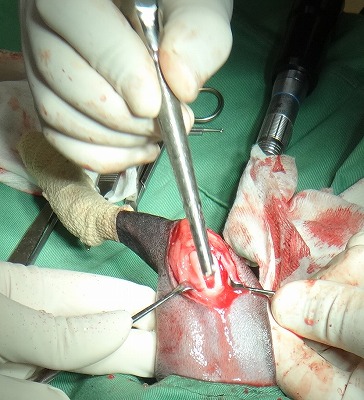

次いで、骨プレートを骨折部に載せます。

骨折部に骨プレートを跨るように配置し、近位端と遠位端が骨スクリューが均等に配置するようにします。

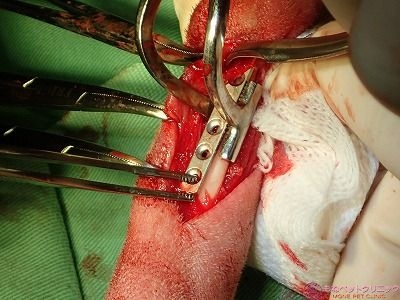

今回、フラン君のサイズに合わせて、6穴のプレートを用意し、骨折部に1穴をあてて、近位端に3本、遠位端に2本の骨スクリューを入れます。

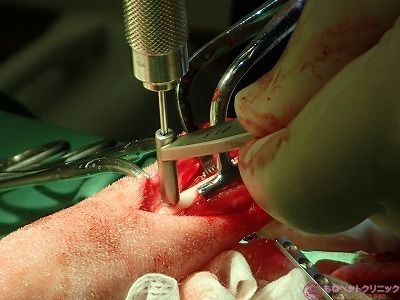

今回、直径1.5㎜の骨皮質スクリューを使用します。

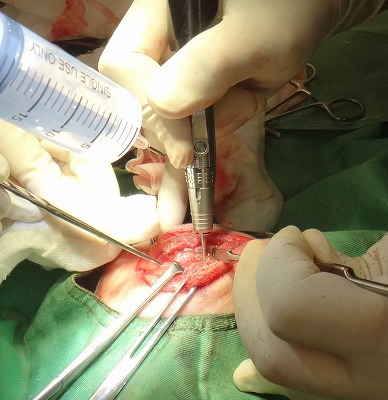

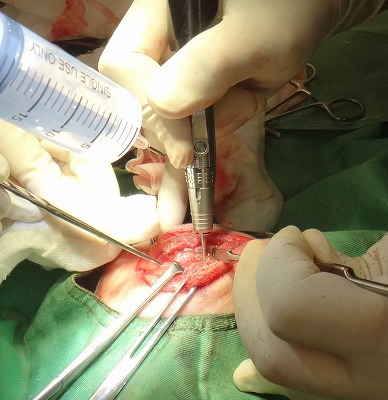

ドリルガイドを用いて、直径1.1㎜のドリルビットで下穴を作ります。

この後、ねじ山を切るため(タップ)に直径1.5㎜のタッピングを行います。

タッピングは終了し、骨スクリューを入れる穴(下写真黄色丸)を作りました。

次いで、骨スクリューを挿入します。

以下同じ手順で骨スクリューの穴を作成、骨スクリューの挿入を実施していきます。

順次、骨スクリューを挿入します。

骨プレートのサイズのバランスで近位端から4番目のホールは骨折ラインの直上に当てました。

筋膜、筋肉、皮下組織を縫合します。

皮膚縫合して終了です。

患部はスプリントで保護します。

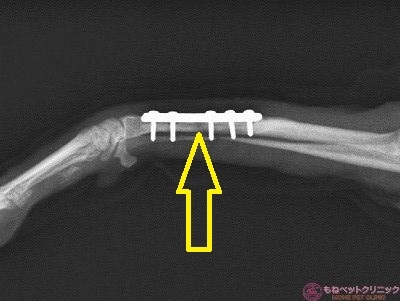

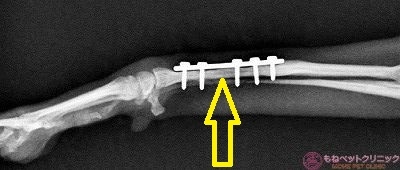

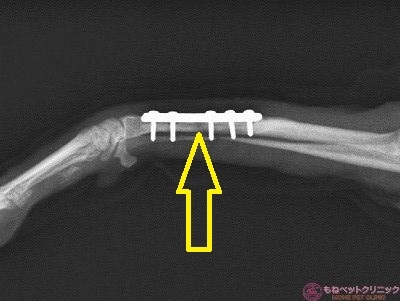

術後のレントゲン像(スプリント装着後)です。

その拡大像です。

骨折部は一部骨皮質が欠損している部位がありますが、最終的には骨癒合します。

麻酔から覚醒して落ち着いたフラン君です。

手術は無事終了したフラン君ですが、その後は継時的にレントゲン撮影を実施し、骨癒合が完了したところでプレートを抜去する予定です。

以下に載せたレントゲン像は拡大したものですが、解像度の限界で不明瞭な点はご容赦下さい。

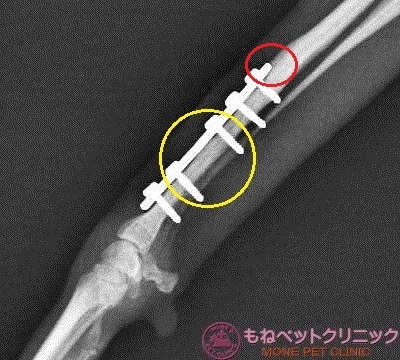

下写真は術後30日です。

骨折部はまだ仮骨で架橋されてなく、黄色矢印は骨折部の間隙を示します。

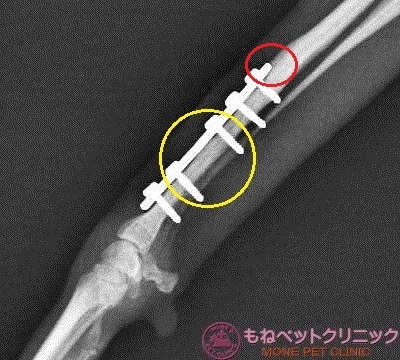

次に下写真は術後44日です。

骨折部の仮骨による架橋(黄色矢印)は進行していますが、まだ完全でありません。

下写真は術後72日目です。

骨折部の仮骨による架橋は完成されています。

下写真は術後93日です。

赤丸はプレートの端を包み込むように骨組織が盛り上がっています。

骨折部(黄色丸)は骨癒合が完了しています。

前述したストレス保護現象が現れています。

骨プレート除去の時期は10か月齢から3歳未満の場合、術後5~14か月と報告されてます。

Wade O.Brinker, Marvin L.Olmstead, Geoffrey Sumner-Smith, W.Dieter Prieur(1997: 296)

Manual of Internal Fixation in Small Animals. Second Revised and Enlarged Edition.

Medical Science.

下写真は術後121日目です。

骨折部の癒合も完了しています。

下写真は術後164日目です。

骨折部周囲の橈骨は太く再構築されています。

そろそろ骨プレート除去のタイミングと判断しました。

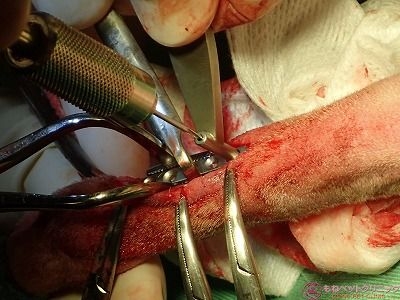

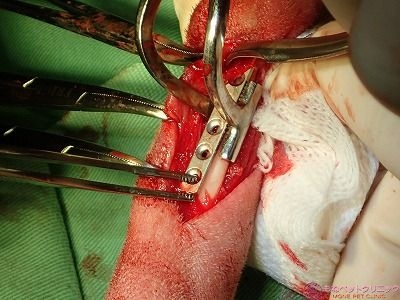

まずはプレート中央部の骨スクリューを2本抜去します。

一度にプレートと5本のスクリューを除去すると、スクリューの穴が5本分生じますので再骨折の可能性が出て来ます。

再骨折を回避するため、スクリューをまずは2本だけ除去します。

その後、2本のスクリュー跡が新しい骨組織で補てんされたら、残りのスクリュー3本とプレートを除去します。

下写真は、術後164日でスクリューを2本抜去しているところです。

プレート表面は皮下組織で厚く被覆されており、抜去する予定のスクリュー直上をメスで切開します。

スクリューをドライバーで外します。

2本のスクリューを抜去しました。

さらに術後193日目のレントゲン像です。

約一か月前に2本の骨スクリューを抜去した跡は、新しい骨組織に補てんされているのが確認出来ます。

プレートとスクリューすべてを除去することとしました。

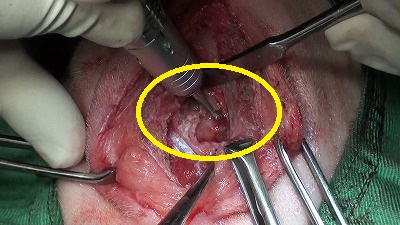

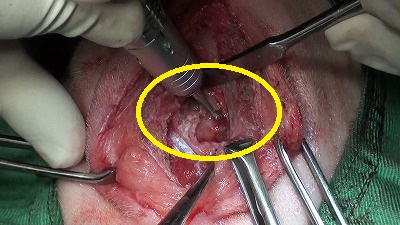

下写真は、プレートを覆うように骨膜が盛り上がってます。

骨組織にプレートが埋没するくらいの感じで、プレート周辺の骨組織がプレートを異物として取り込もうと組織反応しており、単純にプレートを外すのに苦労します。

プレートを取り巻く軟部組織を切開して、骨ノミを軽くプレートに当ててプレートを外します。

プレートを摘出したところです。

摘出直後の側面のレントゲン像です。

プレート直下の橈骨表面は、プレートの形状のまま押し付けられたような跡を残しています。

ストレス保護現象が既に進行していたと思われます。

下写真は正面から撮影した画像で、摘出した3本の骨スクリューの穴が確認されます。

プレート・スクリュー除去後は、1週間はスプリントを装着して患肢を保護します。

麻酔から覚醒したフラン君です。

小型犬の橈尺骨骨折は、その骨の細さから整復手術の難易度も高いとされます。

そのため、骨癒合まで時間を要します。

術後も運動制限をはじめとした経過観察が重要です。

手術から完治まで半年以上要しました。

フラン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

この4か月間、スタッフの異動や手術の集中でブログの更新が遅れて申し訳ありませんでした。

開業して20年間の中で、一番多忙な4か月間でした。

本日ご紹介しますのは、トイプードルの橈尺骨骨折のプレート固定手術及び術後経過について載せます。

なお、以前載せた記事でトイプードルの橈尺骨骨折、トイプードルの橈尺骨骨折(その2)のリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧下さい。

トイプードルのフラン君(体重2㎏、去勢済、2歳)は1mの高さから落下した後、左前足を跛行するため来院されました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

トイ種に発生率の高い前腕骨骨折(橈尺骨遠位端骨折)であることが判明しました。

下レントゲン写真の黄色矢印は骨折部位を示します。

フラン君は体重も小さく、橈骨も非常に細いため、整復手術の術式は限定されます。

当院では、橈骨骨髄にピンを入れて整復するケースが多いのですが遠位端(足先に近い側)の骨折であることと、橈骨自体が細く骨髄も狭小のため、ピンの髄内固定法は取りやめました。

結果として、骨プレートによる内固定法を選択しました。

骨プレートは骨折部に跨って、骨プレートを骨スクリューで固定する術式のため、術後長い時間、外副子で患部を保護しなくても良いです。

加えて、骨プレートは強固で安定した内固定が得られる点、プレートは完全に体内に埋没しているため、舐めたり齧ったりなどの術後の突発事故を防ぐことが可能です。

その一方、術後長い時間、骨プレートを患部内に入れておくとストレス保護現象が生じます。

骨折部には色々な方向からストレス(外力)が加わります。

それは、骨折部への圧縮力であったり、牽引力であったりしますが、これらの力に呼応して骨を作る造骨細胞や骨を吸収する破骨細胞が骨折部に分布して骨折部の骨癒合や元の骨の形に復元していく再構築現象が展開されます。

しかし、骨プレートはステンレス等の硬い頑丈な金属で出来ていますので、プレート固定下の骨は機械的ストレスから保護される結果となり、上記のストレスから解放される代わりに、自然な骨再構築の過程は望めません。

つまり、プレートを骨折固定に用いた場合、正常な生理的反応が妨げられ、再構築過程で骨破壊が骨形成を上回り、骨粗しょう症や骨スクリューの緩みの発生及びプレート両端部の骨の再骨折などのリスクが生じるとされます。

そのため、3歳齢以下の犬の長管骨骨折に用いた骨プレートは、ストレス保護現象を避けるため一定期間後に除去するのが一般的です。

逆に言えば、中年齢以降の犬においては、骨プレートは除去する必要は必ずしもないと言えます。

上述した理由で、フラン君については、骨プレートをインプラントした後に一定期間を通した後、除去する方針で骨折整復手術を実施しました。

早速、プレートによる内固定整復手術を実施します。

フラン君の患部を剃毛し、消毒します。

骨折部を観血的にアプローチするためにメスを入れます。

下写真黄色丸は、骨折端を示します。

骨折部と周辺の軟部組織を傷つけないよう組織分割していきます。

下写真の黄色矢印は骨折端です。

骨折端をかみ合わせます。

骨折端がずれたりしない様に骨把持器で骨折部を固定します。

次いで、骨プレートを骨折部に載せます。

骨折部に骨プレートを跨るように配置し、近位端と遠位端が骨スクリューが均等に配置するようにします。

今回、フラン君のサイズに合わせて、6穴のプレートを用意し、骨折部に1穴をあてて、近位端に3本、遠位端に2本の骨スクリューを入れます。

今回、直径1.5㎜の骨皮質スクリューを使用します。

ドリルガイドを用いて、直径1.1㎜のドリルビットで下穴を作ります。

この後、ねじ山を切るため(タップ)に直径1.5㎜のタッピングを行います。

タッピングは終了し、骨スクリューを入れる穴(下写真黄色丸)を作りました。

次いで、骨スクリューを挿入します。

以下同じ手順で骨スクリューの穴を作成、骨スクリューの挿入を実施していきます。

順次、骨スクリューを挿入します。

骨プレートのサイズのバランスで近位端から4番目のホールは骨折ラインの直上に当てました。

筋膜、筋肉、皮下組織を縫合します。

皮膚縫合して終了です。

患部はスプリントで保護します。

術後のレントゲン像(スプリント装着後)です。

その拡大像です。

骨折部は一部骨皮質が欠損している部位がありますが、最終的には骨癒合します。

麻酔から覚醒して落ち着いたフラン君です。

手術は無事終了したフラン君ですが、その後は継時的にレントゲン撮影を実施し、骨癒合が完了したところでプレートを抜去する予定です。

以下に載せたレントゲン像は拡大したものですが、解像度の限界で不明瞭な点はご容赦下さい。

下写真は術後30日です。

骨折部はまだ仮骨で架橋されてなく、黄色矢印は骨折部の間隙を示します。

次に下写真は術後44日です。

骨折部の仮骨による架橋(黄色矢印)は進行していますが、まだ完全でありません。

下写真は術後72日目です。

骨折部の仮骨による架橋は完成されています。

下写真は術後93日です。

赤丸はプレートの端を包み込むように骨組織が盛り上がっています。

骨折部(黄色丸)は骨癒合が完了しています。

前述したストレス保護現象が現れています。

骨プレート除去の時期は10か月齢から3歳未満の場合、術後5~14か月と報告されてます。

Wade O.Brinker, Marvin L.Olmstead, Geoffrey Sumner-Smith, W.Dieter Prieur(1997: 296)

Manual of Internal Fixation in Small Animals. Second Revised and Enlarged Edition.

Medical Science.

下写真は術後121日目です。

骨折部の癒合も完了しています。

下写真は術後164日目です。

骨折部周囲の橈骨は太く再構築されています。

そろそろ骨プレート除去のタイミングと判断しました。

まずはプレート中央部の骨スクリューを2本抜去します。

一度にプレートと5本のスクリューを除去すると、スクリューの穴が5本分生じますので再骨折の可能性が出て来ます。

再骨折を回避するため、スクリューをまずは2本だけ除去します。

その後、2本のスクリュー跡が新しい骨組織で補てんされたら、残りのスクリュー3本とプレートを除去します。

下写真は、術後164日でスクリューを2本抜去しているところです。

プレート表面は皮下組織で厚く被覆されており、抜去する予定のスクリュー直上をメスで切開します。

スクリューをドライバーで外します。

2本のスクリューを抜去しました。

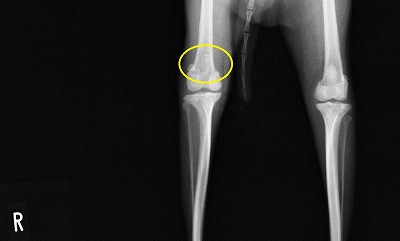

さらに術後193日目のレントゲン像です。

約一か月前に2本の骨スクリューを抜去した跡は、新しい骨組織に補てんされているのが確認出来ます。

プレートとスクリューすべてを除去することとしました。

下写真は、プレートを覆うように骨膜が盛り上がってます。

骨組織にプレートが埋没するくらいの感じで、プレート周辺の骨組織がプレートを異物として取り込もうと組織反応しており、単純にプレートを外すのに苦労します。

プレートを取り巻く軟部組織を切開して、骨ノミを軽くプレートに当ててプレートを外します。

プレートを摘出したところです。

摘出直後の側面のレントゲン像です。

プレート直下の橈骨表面は、プレートの形状のまま押し付けられたような跡を残しています。

ストレス保護現象が既に進行していたと思われます。

下写真は正面から撮影した画像で、摘出した3本の骨スクリューの穴が確認されます。

プレート・スクリュー除去後は、1週間はスプリントを装着して患肢を保護します。

麻酔から覚醒したフラン君です。

小型犬の橈尺骨骨折は、その骨の細さから整復手術の難易度も高いとされます。

そのため、骨癒合まで時間を要します。

術後も運動制限をはじめとした経過観察が重要です。

手術から完治まで半年以上要しました。

フラン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2016年1月20日 水曜日

チワワのレッグペルテス病

こんにちは 院長の伊藤です。

本日はチワワのレッグペルテス病についてコメントさせて頂きます。

以前、トイプードルのレッグペルテスについて載せました。

その詳細はこちらをご覧ください。

レッグペルテスは成長期の小型犬に見られる疾患です。

平均生後6,7か月齢から後足の跛行(引きずる)が認められ、次第に悪化していくケースが多いです。

チワワのエイト君(1歳、去勢済)は左後足の跛行が気になるとのことで来院されました。

下写真のようにエイト君は左後足を拳上して、3本足で歩行しています。

まずはレントゲン撮影を実施しました。

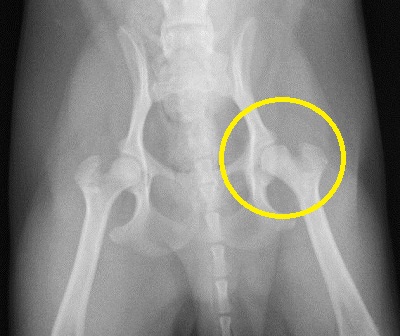

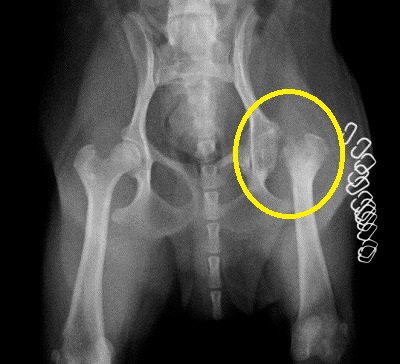

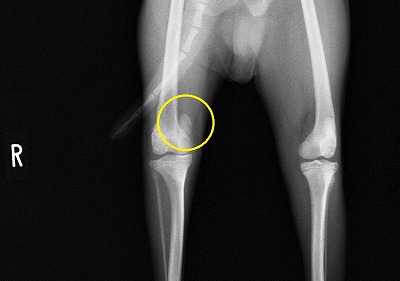

エイト君が4か月前(当時8か月齢)の時、当院で別件でレントゲン撮影を行った時の写真です。

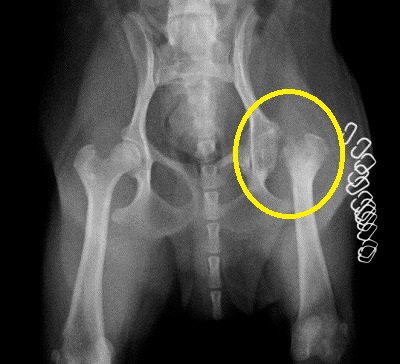

左の股関節(下写真黄色丸)は特に異常な所見が認められませんでした。

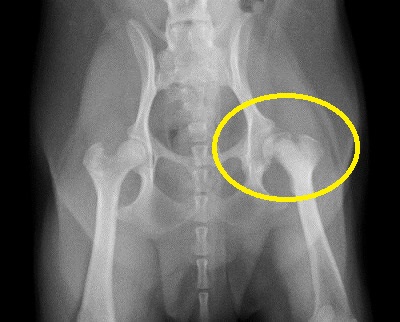

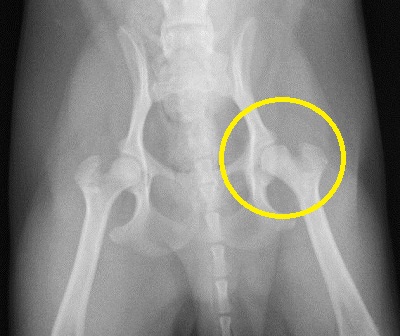

ところが、今回の写真は下の通りです。

下写真の左大腿骨頭が変形して、陰影が薄くなり、所どころ虫食い状態になっています(下写真黄色丸)。

反対側の健常な右大腿骨頭と比較して頂けるとその違いが明らかです。

エイト君は4か月の間に大腿骨骨頭部の変性が進行したことになります。

おそらく大腿骨頭が剥離骨折しているようです。

レッグペルテス病と診断し、治療法として大腿骨頭切除手術を実施することになりました。

これは大腿骨頚部を切除して、偽関節を形成させて歩行を可能にさせる手術です。

以下の手術の流れは、以前のコメントしたトイプードルのレッグペルテス病とほぼ同一です。

前足の留置針から麻酔導入剤を注入します。

気管挿管し、イソフルランで維持麻酔を行います。

エイト君の左臀部周辺を剃毛・消毒します。

大腿骨頭にアプローチするために皮膚切開から開始します。

大腿部から臀部には多くの筋肉層があり、これらのいくつかの筋肉(外側広筋、大腿筋膜、深殿筋など)を切開して、大腿骨頭にアプローチします。

下写真の黄色丸が脱臼した大腿骨頭です。

骨頭がすでに剥離骨折しています。

今回は残念ながら、鮮明な患部写真が取れませんでした。

術式の詳細な患部写真は、トイプードルのレッグペルテス病を参照にして下さい。

大腿骨頚部を振動鋸で切除します。

骨頚部を切除した跡の凸凹をラウンドバーで綺麗に研磨します(下写真黄色丸)。

最後に切離した各筋肉を縫合して終了となります。

下写真は、術後の患部(黄色丸)です。

麻酔覚醒直後のエイト君です。

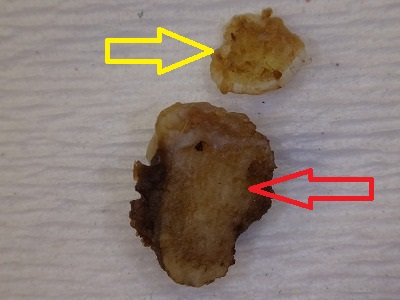

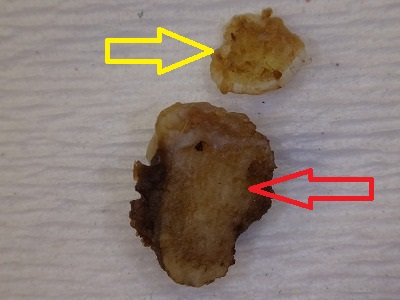

切除した大腿骨頭頚部の離断面(赤矢印)です。

切除時に既に変性壊死して剥離した大腿骨頭(黄色矢印)です。

レッグペルテス病になると、大腿骨頭の血流が阻害されるため、大腿骨骨端の崩壊が生じます。

大腿骨近位の骨端線が閉鎖していない幼若犬では、大腿骨頭への血管供給を骨端血管のみに

依存しています。

この骨端血管の血流をレッグペルテス病は阻害するため、結果、大腿骨頭は無菌性壊死を起こします。

今回、エイト君は手術時には、既に大腿骨頭の壊死が進行していたと思われます。

退院直前のエイト君です。

エイト君は多少の患部をかばう感じは残っていますが、術後の経過は良好で歩行も普通にできます。

術後5か月のエイト君です。

左後足は問題なく日常生活を送ってます。

エイト君は油性脂漏症で、アトピーである点が今後の問題です。

エイト君、頑張って行きましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日はチワワのレッグペルテス病についてコメントさせて頂きます。

以前、トイプードルのレッグペルテスについて載せました。

その詳細はこちらをご覧ください。

レッグペルテスは成長期の小型犬に見られる疾患です。

平均生後6,7か月齢から後足の跛行(引きずる)が認められ、次第に悪化していくケースが多いです。

チワワのエイト君(1歳、去勢済)は左後足の跛行が気になるとのことで来院されました。

下写真のようにエイト君は左後足を拳上して、3本足で歩行しています。

まずはレントゲン撮影を実施しました。

エイト君が4か月前(当時8か月齢)の時、当院で別件でレントゲン撮影を行った時の写真です。

左の股関節(下写真黄色丸)は特に異常な所見が認められませんでした。

ところが、今回の写真は下の通りです。

下写真の左大腿骨頭が変形して、陰影が薄くなり、所どころ虫食い状態になっています(下写真黄色丸)。

反対側の健常な右大腿骨頭と比較して頂けるとその違いが明らかです。

エイト君は4か月の間に大腿骨骨頭部の変性が進行したことになります。

おそらく大腿骨頭が剥離骨折しているようです。

レッグペルテス病と診断し、治療法として大腿骨頭切除手術を実施することになりました。

これは大腿骨頚部を切除して、偽関節を形成させて歩行を可能にさせる手術です。

以下の手術の流れは、以前のコメントしたトイプードルのレッグペルテス病とほぼ同一です。

前足の留置針から麻酔導入剤を注入します。

気管挿管し、イソフルランで維持麻酔を行います。

エイト君の左臀部周辺を剃毛・消毒します。

大腿骨頭にアプローチするために皮膚切開から開始します。

大腿部から臀部には多くの筋肉層があり、これらのいくつかの筋肉(外側広筋、大腿筋膜、深殿筋など)を切開して、大腿骨頭にアプローチします。

下写真の黄色丸が脱臼した大腿骨頭です。

骨頭がすでに剥離骨折しています。

今回は残念ながら、鮮明な患部写真が取れませんでした。

術式の詳細な患部写真は、トイプードルのレッグペルテス病を参照にして下さい。

大腿骨頚部を振動鋸で切除します。

骨頚部を切除した跡の凸凹をラウンドバーで綺麗に研磨します(下写真黄色丸)。

最後に切離した各筋肉を縫合して終了となります。

下写真は、術後の患部(黄色丸)です。

麻酔覚醒直後のエイト君です。

切除した大腿骨頭頚部の離断面(赤矢印)です。

切除時に既に変性壊死して剥離した大腿骨頭(黄色矢印)です。

レッグペルテス病になると、大腿骨頭の血流が阻害されるため、大腿骨骨端の崩壊が生じます。

大腿骨近位の骨端線が閉鎖していない幼若犬では、大腿骨頭への血管供給を骨端血管のみに

依存しています。

この骨端血管の血流をレッグペルテス病は阻害するため、結果、大腿骨頭は無菌性壊死を起こします。

今回、エイト君は手術時には、既に大腿骨頭の壊死が進行していたと思われます。

退院直前のエイト君です。

エイト君は多少の患部をかばう感じは残っていますが、術後の経過は良好で歩行も普通にできます。

術後5か月のエイト君です。

左後足は問題なく日常生活を送ってます。

エイト君は油性脂漏症で、アトピーである点が今後の問題です。

エイト君、頑張って行きましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年9月10日 水曜日

犬の変形性関節症

こんにちは 院長の伊藤です。

当院の看板犬のベティ(ゴールデンレトリバー)も今月で13歳になりました。

大型犬の13歳はヒトの年齢に換算すると96歳位になるそうです。

この数か月前から後肢の歩様も千鳥足っぽくなり、運動するのを避ける傾向が出てきてます。

大型犬は特に10歳を過ぎると後肢の筋力低下が著しくなりますね。

ペットの高齢化が進む中、整形外科的な問題は必然的に現れてきます。

本日、ご紹介させて頂きますのは犬の変形性関節症です。

以前、猫の変形性関節症についてはこちらでコメントさせて頂きました。

シェルティのトランプ君(13歳4か月、去勢済)は左前肢を拳上させて、痛そうにしているとのことで来院されました。

トランプ君の左前肢を触診したところ、肘の関節が腫脹していること、肘関節の可動域が限られてスムーズな運動が出来ていないことが判明しました。

早速、レントゲン撮影しました。

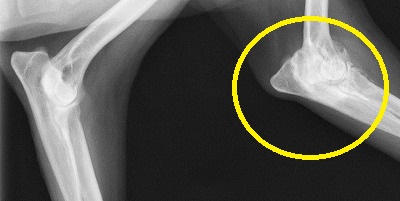

写真黄色丸は左前肢の肘関節です。

右肘関節との違いがお分かりいただけますか?

下は拡大した写真です。

黄色丸で囲んだ部分が、凸凹の形状の増生した骨組織(骨棘)が認められます。

下は側臥状態の写真です。

肘関節を拡大したのが下の写真です。

上腕骨滑車を中心に関節軟骨が摩耗して、変形が起こり骨棘(こつきょく)が形成されています。

骨棘については、こちらを参考にして下さい。

トランプ君の場合は、変形性関節症といわれる年齢と共に関節軟骨が摩耗して、関節の形が変わったりする疾病です。

変形性関節症の関節内はクッションのような働きをする関節軟骨の減少に伴って、関節運動の度に骨同志がぶつかる現象が起きています。

その結果として、関節が熱感を帯びたり、腫脹して関節の可動域が狭くなったりします。

当然、疼痛感も伴いますので関節を動かすことが辛くなってきます。

この変形性関節症は進行性の疾病ですから、早期発見・早期治療で関節症の進行を抑えていく必要があります。

疼痛の軽減、患肢の機能回復、関節軟骨の再生を治療の目標とします。

疼痛管理のために非ステロイド系消炎剤を投与します。

患肢の機能回復のためには、専門的なリハビリ運動を必要とします。

関節軟骨の再生のためには、グルコサミン、コンドロイチン硫酸、亜鉛、銅等を含むサプリメントで補っていきます。

特に肥満の犬の場合は、必ず関節障害が絡んできます。

肥満であることが運動量の減少につながりますので、さらに肥満に拍車をかけていきます。

したがって、ダイエット計画を立てたうえで変形関節症の治療プログラムを作る必要があります。

今回、トランプ君はスリムな体型のため、ダイエット計画は不要で先に挙げた3つの目標をクリアできるよう努力して頂きます。

変形性関節症は8歳以上で発症率が高い点、歩き方がぎこちない、関節部を触ろうとすると怒るといった症状から見つかることが多いです。

高齢犬を飼育されている飼主様、お散歩の時に一度ワンちゃんの歩行の仕方をよく観察して下さいね。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年4月16日 水曜日

トイプードルの膝蓋骨内方脱臼整復手術

犬の膝に存在する膝蓋骨が脱臼することを膝蓋骨脱臼と言います。

膝蓋骨は本来、大腿骨の膝側にある滑車溝という溝にはまって上下に滑空して正常な膝関節の運動をしています。

この膝蓋骨が膝の内側に脱臼することを内方脱臼、外側に脱臼することを外方脱臼と呼びます。

膝蓋骨脱臼には先天性と後天性があります。

先天性は生まれつき膝関節の周りの筋肉・骨・靭帯に形成異常があることが多いとされ、小型犬(トイ・プードル、ポメラニアン、チワワ、マルチーズ等)に多く発症し、多くが内方脱臼です。

初期のステージでは無症状であることが多く、進行と共に跛行(びっこをひくこと)を呈するようになります。

膝蓋骨脱臼には症状に応じて4つのステージに分類分けがされています。

グレード1は膝蓋骨は正常な位置にあり、肢を伸展させ指で膝蓋骨を圧迫すると脱臼し、指を離すと膝蓋骨は元に戻ります。

無症状であることが多いです。

グレード2は膝蓋骨は不安定な状態で、膝関節を屈曲した状態にすると膝蓋骨は脱臼します。

この時ヒトが手を貸せば簡単に整復できます。

しかし、この状態で治療せずにいると骨が変形・靭帯が伸びてグレード3に移行します。

グレード3は膝蓋骨は常時脱臼しており、指で押せば整復できてもすぐに脱臼してしまいます。

跛行するようになり、大腿骨・脛骨の変形が認められるようになります。

グレード4は膝蓋骨が常時脱臼しており、整復することは不可能です。

膝を曲げたままの姿勢で歩行するようになります。

大腿骨・脛骨の変形はさらに重度となります。

さて前説が長くなってしまいましたが、本日はこの膝蓋骨脱臼の整復手術をご紹介させて頂きます。

トイプードルのちょころ君(2歳4か月、去勢済)は膝蓋骨内方脱臼・グレード3の状態で来院されました。

もともとは4か月齢から右膝蓋骨脱臼がグレード2で跛行症状が度々出ていたのですが、飼主様の意向もありサプリメントで対応していました。

それでも、いよいよ跛行が酷くなられて手術の決心をされました。

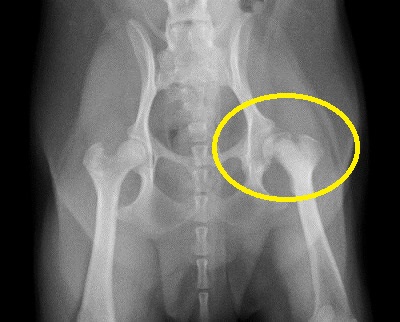

まずはちょころ君のレントゲン撮影です。

黄色丸の部位で、右膝蓋骨が内方脱臼しているのがお分かり頂けると思います。

この膝蓋骨脱臼の整復手術は昔から各種手術法が考案されています。

ただこの手術法がベストと言うものはなく、いくつかの手術法を組み合わせて実施しているのが現状です。

手術法としては、滑車溝をつくる滑車造溝術、脛骨粗面に切り込みを入れて膝蓋靭帯のアライメントを矯正する脛骨粗面転移術、外側の関節包に切開を加えて縫縮する方法、膝蓋骨が内方に脱臼しないようにステンレス製のインプラント(パラガード)を打ち込む方法等など多彩の術式があります。

私自身、開業当初からこの膝蓋骨脱臼には関心があり、現在に至るまで数百件の脱臼整復手術を行っております。

これまで私自身が採用した術式にも変遷があり、以前は滑車造溝術と脛骨粗面転移術の組み合わせ、あるいは滑車造溝術とパラガードの組み合わせ、最近は滑車造溝術と切開した関節包と膝蓋骨を縫合する方法を採っています。

さて、ちょころ君の手術ですが、膝周辺の皮膚を切開して膝関節の膝蓋靭帯の内側と外側をザックリと切開します。

一旦、膝蓋骨を内方に脱臼させて、滑車溝を確認します。

下写真の黄色矢印が滑車溝ですが、浅く未成熟で変形しています。

この滑車溝を高速バーで削って深い溝を作成していきます。

金ヤスリも使用して溝を完成させます。

次に膝蓋骨を滑車溝に戻して、切開した関節包と膝蓋骨を滑車溝に押し付けるような感じで縫合糸(PDSⅡ)で縫合していきます。

reverse surgeon knotという縫合法で結紮していきます。

これで手術は終了です。

下レントゲン写真は術後のものです。

黄色丸の部分で膝蓋骨が滑車溝の真ん中に納まっています。

術後のちょころ君の経過は良好です(下写真は術後2日目)。

術後2日目には患肢に荷重して歩行可能となりました。

さらに2か月後のちょころ君です。

普通に歩行しています。

この膝蓋骨脱臼はグレードが1から4に向けて徐々に進行していきます。

特に先天性膝蓋骨脱臼については仔犬の頃から症状は出ると思いますので、床は滑らないようにフローリングの上には絨毯やマットを敷くようにして下さい。

さらに脱臼に伴って変形性関節症も起こっている場合には、疼痛管理の内科的治療が必要になったりします。

関節に対して栄養を補助するサプリメントも各社から出ていますので利用されると良いでしょう。

グレード2で整復手術を早い時期に受けられるのがベストと思います。

ちょころ君は跛行も出なくなりました。

もう少しで、思いっきり駆け回ることが出来ますね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL