ハリネズミの疾病

2022年1月 1日 土曜日

ヨツユビハリネズミの骨外性骨肉腫

新年、明けましておめでとうございます。

こんにちは 院長の伊藤です。

昨年は当院にとって、変革の年でもありました。

コロナ対策として、受付で対面での接客を回避するために自動釣銭機を導入しました。

加えて、ソトマチいうシステムを導入しました。

これは、人工知能(AI)受付・自動呼出しシステムで、LINE画面上で待合状況の確認、受診の順番が来たら飼主様への自動呼出しをします。

また、当院からの情報発信を当院HPと連動して、LINEのアプリから行います。

今後も、飼主様に気軽にご利用して頂ける病院を目指して行きますので、宜しくお願い致します。

さて、本日ご紹介しますのはヨツユビハリネズミの骨肉腫です。

本来、骨育種は骨に発生する悪性腫瘍ですが、今回ご紹介するのは下腹部の皮膚に出来た骨肉腫です。

ヨツユビハリネズミの骨組織に発生する骨肉腫については、報告例も多いのですが、骨以外の組織での発生例は希少です。

現時点で、この骨外性骨肉腫の論文上での報告例は、世界規模でまだ1例(Phair et al, 2011. Journal of Exotic Pet Medicine, 20, P.151-154)しかありません。

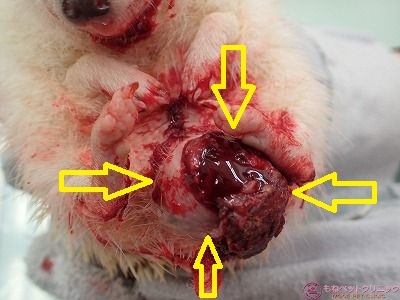

ヨツユビハリネズミのあずきちゃん(雌、4歳、体重363g)は、下腹部の腫瘤がだんだん大きくなってきたとのことで来院されました。

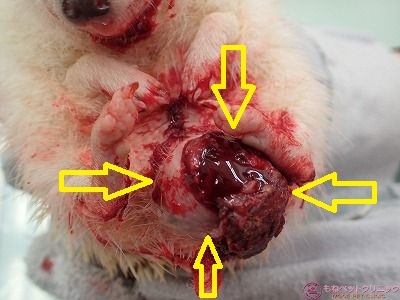

下写真黄色丸がその患部です。

発生部位が乳房に近いため当初、乳腺腫瘍を疑いました。

細胞診をするにも興奮して丸くなるため、安全な針穿刺は困難です。

結局、腫瘍の可能性があり、まだ摘出するのは問題の無い大きさであるため、外科的摘出を実施することとしました。

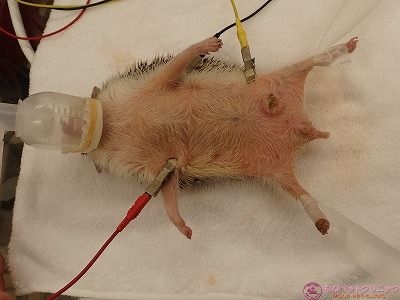

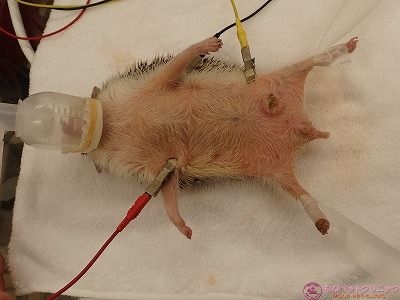

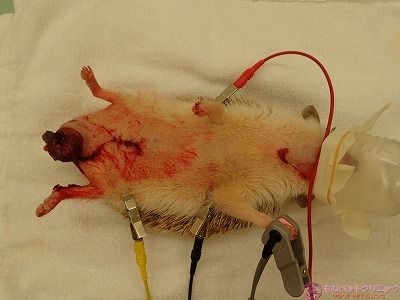

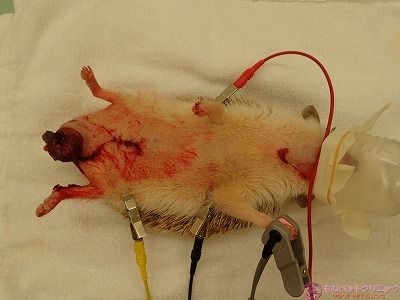

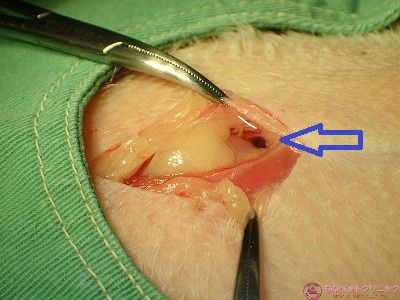

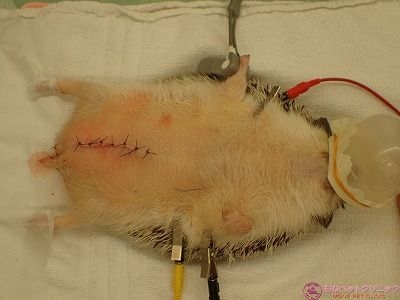

全身麻酔を実施します。

イソフルランで麻酔導入が完了したアズキちゃんです。

維持マスクに切り替え、生体情報モニターの電極を装着します。

乳房の近くに発生しているのがお分かり頂けると思います。

患部周囲を剃毛、消毒します。

麻酔状態も安定してきました。

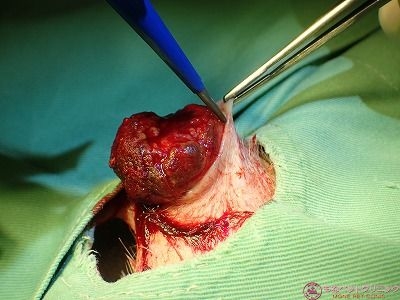

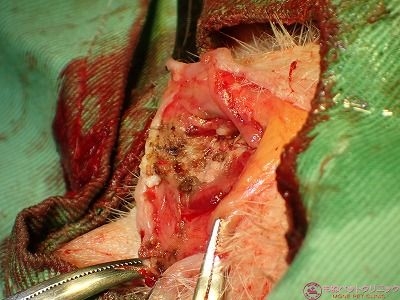

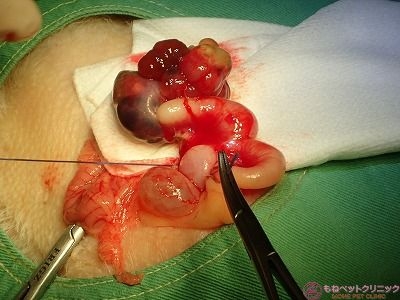

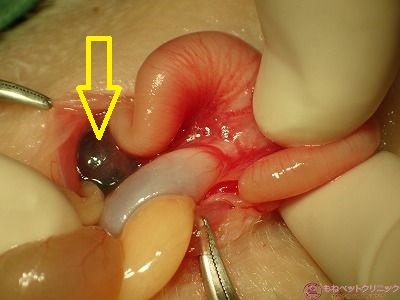

これからメスで患部の切除を実施します。

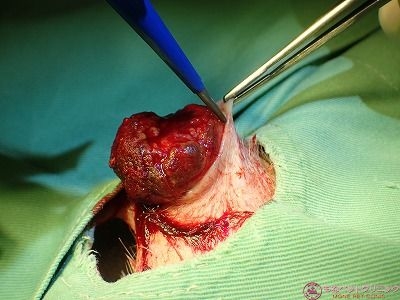

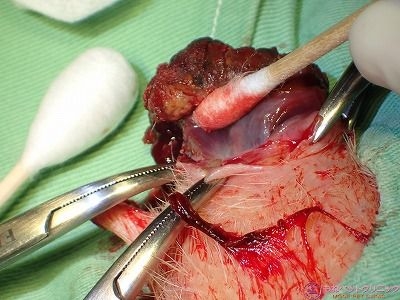

出来る限り患部周囲のマージンを広く取るようにメスを入れて行きます。

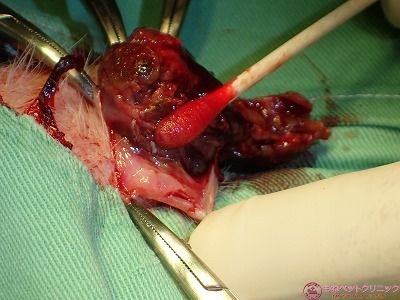

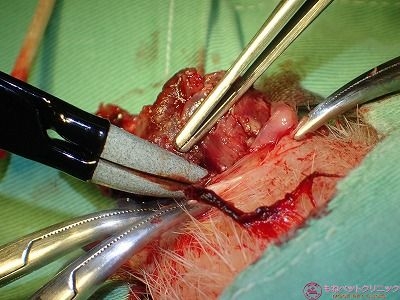

乳房周囲は血管が多く走行しており、電気メス(バイポーラ)を使用して止血しながら切除します。

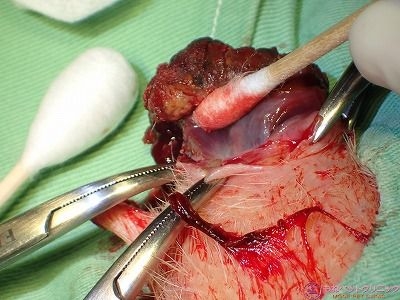

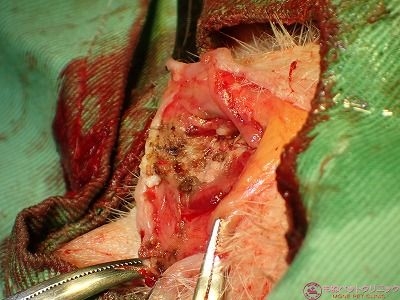

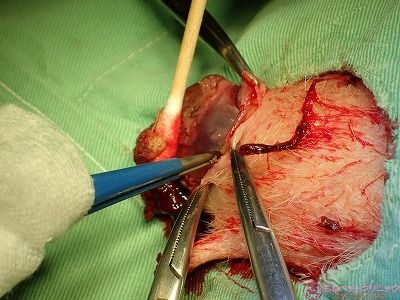

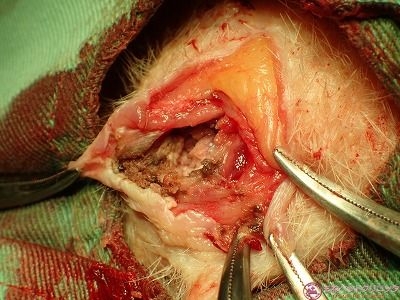

患部の皮膚を牽引しながら、腫瘤を剥がしていきます。

乳腺腫瘍と異なり、乳腺全体が腫脹したり、血行障害の所見はありません。

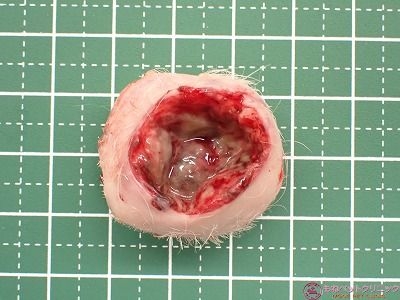

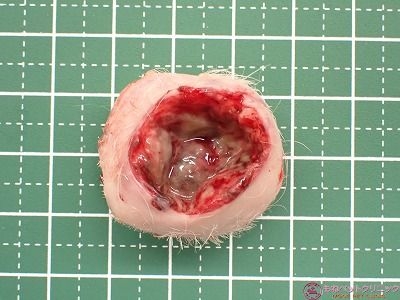

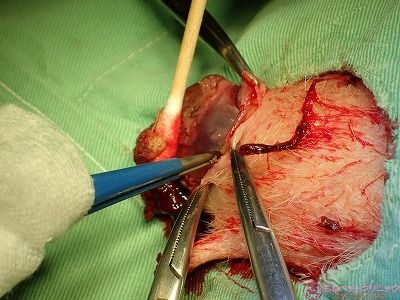

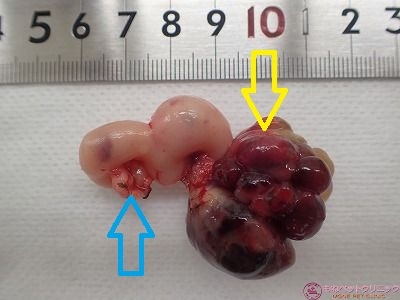

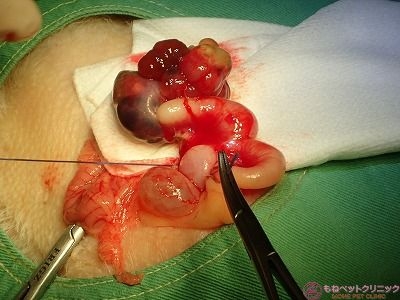

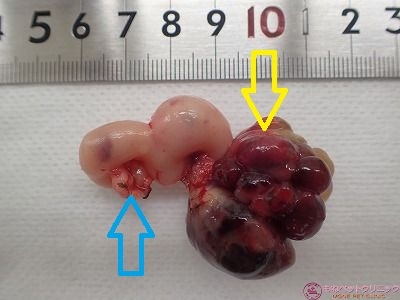

無事、腫瘤を摘出しました。

摘出した患部です。

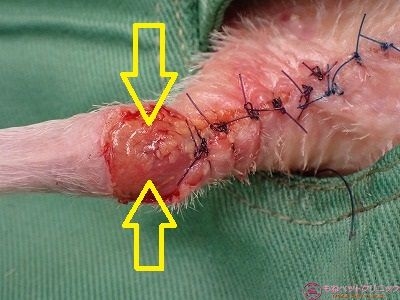

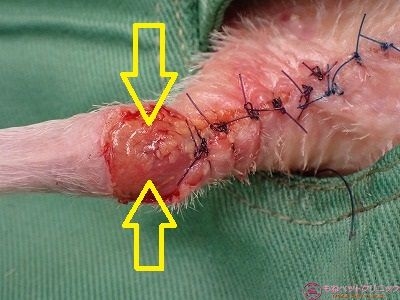

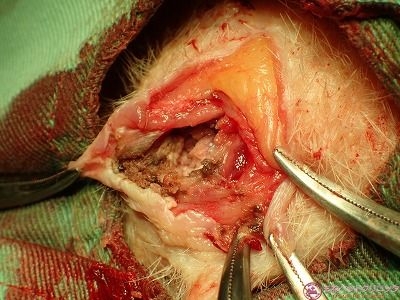

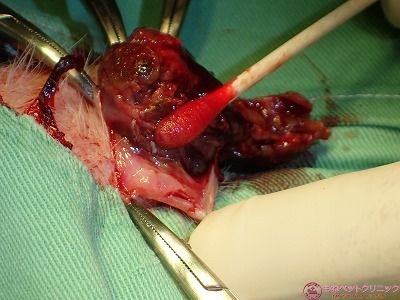

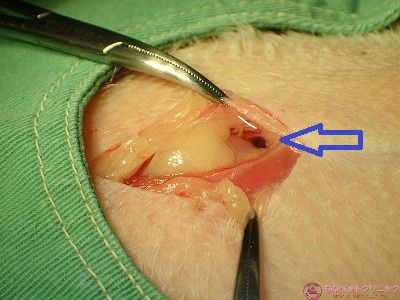

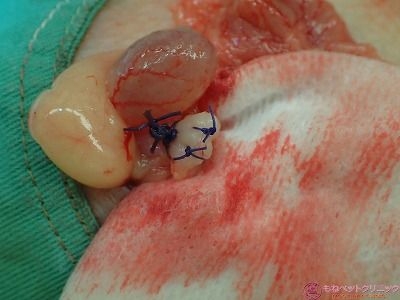

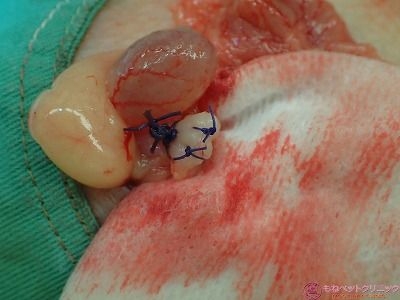

思いのほか、広範囲に摘出したため、縫合時に緊張(テンション)が強くかかります。

対策として、皮膚と皮下組織を鉗子で鈍性に剥離します。

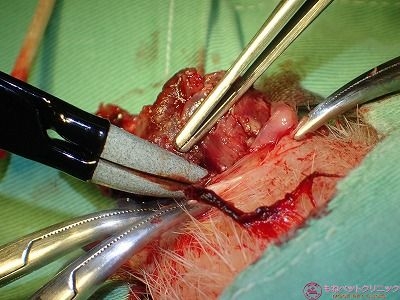

縫合法は水平マットレス縫合法を選択しました。

この縫合法は、組織にかかる圧迫力を分散させる縫合法で、単純結紮縫合と比較して縫合糸による組織の裂開の危険性が少ないです。

これで縫合は完了です。

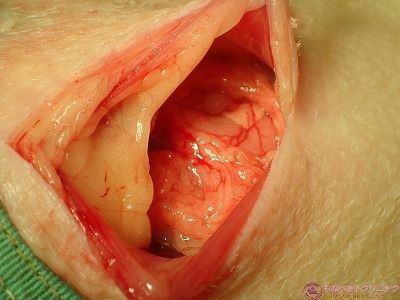

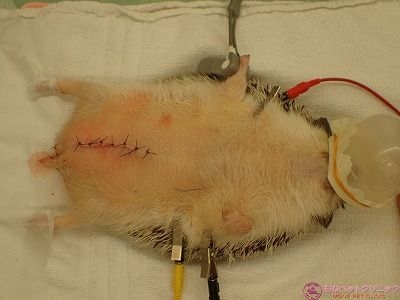

維持麻酔を切り、覚醒し始めたあずきちゃんに皮下輸液を行っているところです。

麻酔を切ってから約5分ほどで覚醒しました。

さて摘出した腫瘤ですが、検査センターの病理医からは前述の通り、骨外性骨肉腫の診断でした。

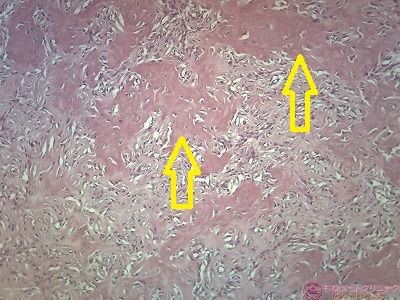

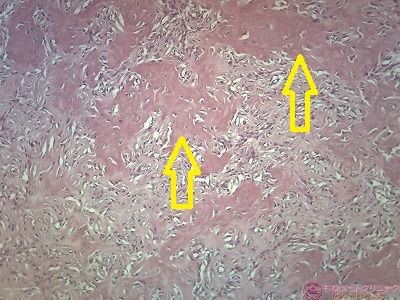

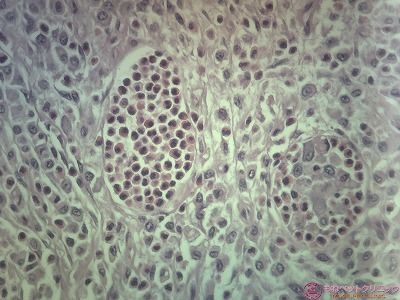

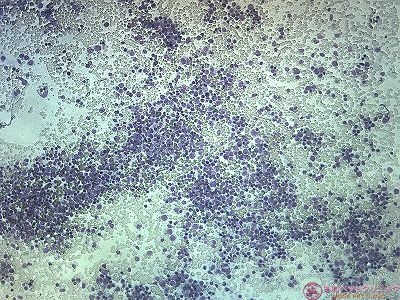

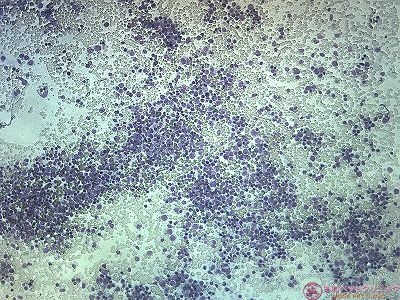

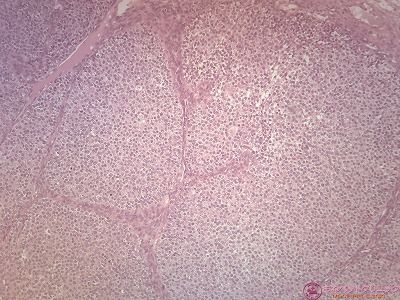

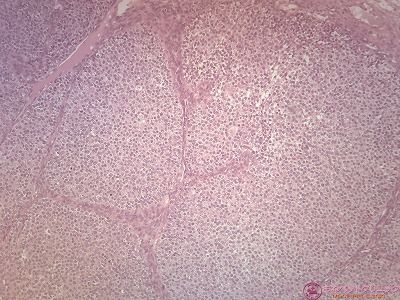

下病理写真は中等度の倍率像です。

黄色矢印は腫瘍細胞間に形成された類骨基質です。

最終的には、この腫瘤内に骨組織を形成する(骨芽細胞への分化を示す)悪性間葉性腫瘍であるとのことです。

この腫瘍細胞に高度な異型性や浸潤性が確認されることから悪性腫瘍と診断され、病変が骨組織との連続性を有していないため骨外性骨肉腫と診断されました。

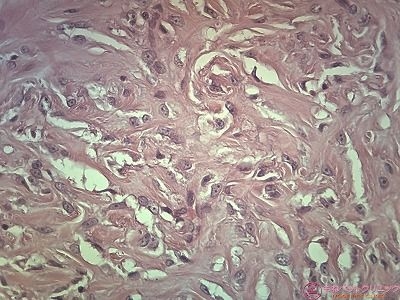

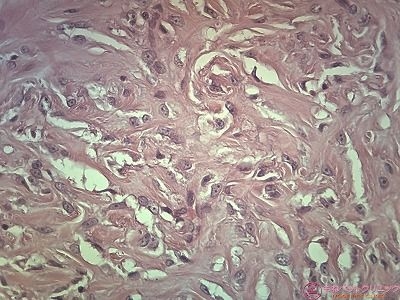

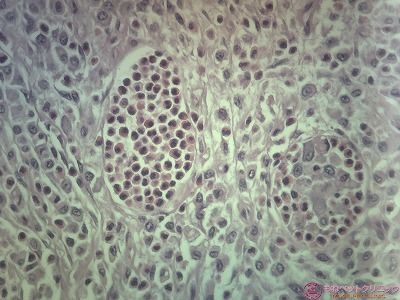

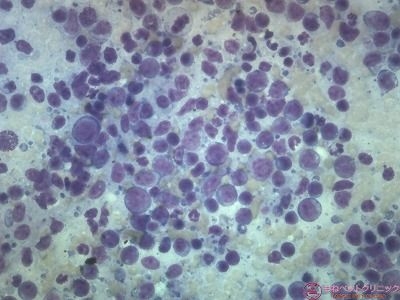

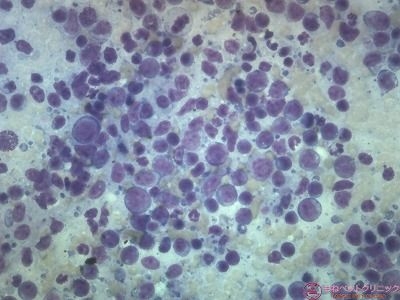

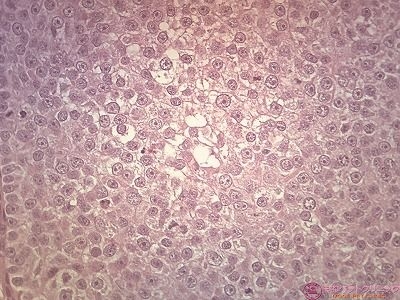

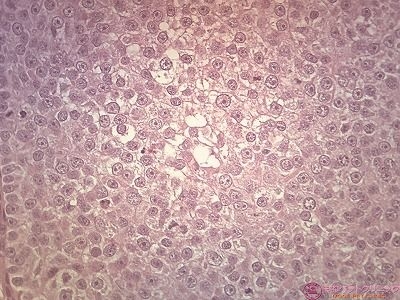

下写真は、高倍率像です。

高度に異型性を示す紡錘形腫瘍細胞の錯綜状増殖像で構成されています。

以前、ブログで報告させて頂いたハリネズミの肥満細胞腫(興味のある方はこちらをクリックして下さい)の時も2017年当時でまだきわめて少数例の報告しかされていませんでした。

ヨツユビハリネズミは腫瘍が本当に多い動物種ですが、今後も積極的に治療実績を増やして行きたいと思います。

あずきちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

こんにちは 院長の伊藤です。

昨年は当院にとって、変革の年でもありました。

コロナ対策として、受付で対面での接客を回避するために自動釣銭機を導入しました。

加えて、ソトマチいうシステムを導入しました。

これは、人工知能(AI)受付・自動呼出しシステムで、LINE画面上で待合状況の確認、受診の順番が来たら飼主様への自動呼出しをします。

また、当院からの情報発信を当院HPと連動して、LINEのアプリから行います。

今後も、飼主様に気軽にご利用して頂ける病院を目指して行きますので、宜しくお願い致します。

さて、本日ご紹介しますのはヨツユビハリネズミの骨肉腫です。

本来、骨育種は骨に発生する悪性腫瘍ですが、今回ご紹介するのは下腹部の皮膚に出来た骨肉腫です。

ヨツユビハリネズミの骨組織に発生する骨肉腫については、報告例も多いのですが、骨以外の組織での発生例は希少です。

現時点で、この骨外性骨肉腫の論文上での報告例は、世界規模でまだ1例(Phair et al, 2011. Journal of Exotic Pet Medicine, 20, P.151-154)しかありません。

ヨツユビハリネズミのあずきちゃん(雌、4歳、体重363g)は、下腹部の腫瘤がだんだん大きくなってきたとのことで来院されました。

下写真黄色丸がその患部です。

発生部位が乳房に近いため当初、乳腺腫瘍を疑いました。

細胞診をするにも興奮して丸くなるため、安全な針穿刺は困難です。

結局、腫瘍の可能性があり、まだ摘出するのは問題の無い大きさであるため、外科的摘出を実施することとしました。

全身麻酔を実施します。

イソフルランで麻酔導入が完了したアズキちゃんです。

維持マスクに切り替え、生体情報モニターの電極を装着します。

乳房の近くに発生しているのがお分かり頂けると思います。

患部周囲を剃毛、消毒します。

麻酔状態も安定してきました。

これからメスで患部の切除を実施します。

出来る限り患部周囲のマージンを広く取るようにメスを入れて行きます。

乳房周囲は血管が多く走行しており、電気メス(バイポーラ)を使用して止血しながら切除します。

患部の皮膚を牽引しながら、腫瘤を剥がしていきます。

乳腺腫瘍と異なり、乳腺全体が腫脹したり、血行障害の所見はありません。

無事、腫瘤を摘出しました。

摘出した患部です。

思いのほか、広範囲に摘出したため、縫合時に緊張(テンション)が強くかかります。

対策として、皮膚と皮下組織を鉗子で鈍性に剥離します。

縫合法は水平マットレス縫合法を選択しました。

この縫合法は、組織にかかる圧迫力を分散させる縫合法で、単純結紮縫合と比較して縫合糸による組織の裂開の危険性が少ないです。

これで縫合は完了です。

維持麻酔を切り、覚醒し始めたあずきちゃんに皮下輸液を行っているところです。

麻酔を切ってから約5分ほどで覚醒しました。

さて摘出した腫瘤ですが、検査センターの病理医からは前述の通り、骨外性骨肉腫の診断でした。

下病理写真は中等度の倍率像です。

黄色矢印は腫瘍細胞間に形成された類骨基質です。

最終的には、この腫瘤内に骨組織を形成する(骨芽細胞への分化を示す)悪性間葉性腫瘍であるとのことです。

この腫瘍細胞に高度な異型性や浸潤性が確認されることから悪性腫瘍と診断され、病変が骨組織との連続性を有していないため骨外性骨肉腫と診断されました。

下写真は、高倍率像です。

高度に異型性を示す紡錘形腫瘍細胞の錯綜状増殖像で構成されています。

以前、ブログで報告させて頂いたハリネズミの肥満細胞腫(興味のある方はこちらをクリックして下さい)の時も2017年当時でまだきわめて少数例の報告しかされていませんでした。

ヨツユビハリネズミは腫瘍が本当に多い動物種ですが、今後も積極的に治療実績を増やして行きたいと思います。

あずきちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2021年7月29日 木曜日

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その3)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

3年前と4年前に1例ずつ症例をご紹介させて頂いておりますが、いまだヨツユビハリネズミの肥満細胞腫は詳細が解明されていない腫瘍です。

過去の記事のリンクをこちらに載せておきますので、興味のある方はクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫、 ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その2)

ヨツユビハリネズミのまろん君(6歳4か月齢、体重370g)は右前肢から腋下部にかけて腫瘤が発生し、次第に増大傾向を示すとのことで来院されました。

まろん君は高齢であり、また腫瘍が思いのほか大きいため、外科的に摘出は困難とのことで、他院からの紹介でした。

下写真の黄色丸がまろん君の腫瘤です。

体を丸めると腫瘤のため、前肢は格納することが出来ず、また自らの針で前肢を傷つけてしまいます。

細胞診で肥満細胞腫の疑いもあり、かつ飼主様のまろん君の生活の質(QOL)を改善することを強く望まれましたので、外科手術を実施することとなりました。

まろん君をイオフルランで麻酔導入します。

5分くらいで麻酔導入は完了しました。

麻酔導入箱から出たばかりのまろん君ですが、患部腫瘤は右肘から腋下部にまで及んでいます。

患部腫瘤は既に自壊しています。

自壊した患部内は細菌感染も併発しており、蓄膿が確認出来ます。

維持麻酔に切り替えたまろん君です。

生体情報モニターのための電極を装着しています。

患部を剃毛・消毒します。

確実に腫瘍を摘出できるかという点と腫瘍の取り残しがあれば、術後の再発を考慮しなければなりません。

断脚は確実な腫瘍を排除する手術法ですが、飼主様の意向は前肢は温存したいとのことです。

体重は400gを切る小さな体ですから、犬猫のように体腔内への腫瘍の転移・浸潤は詳細に把握できません。

体表リンパ節の腫脹はありませんでした。

可能な限り腫瘍を摘出し、皮膚を如何に形成外科的に復元できるかが問題です。

皮膚をモノポーラで慎重に切開して行きます。

腫瘍は筋肉層まで固着しておらず、バイポーラでスムーズに焼烙・剥離出来ました。

腫瘍の摘出が完了したところです。

ただ皮膚との固着が強く、マージンを出来る限り、腫瘍と共に切除しましたので、広範囲の皮膚欠損を伴う結果となりました。

腫瘍摘出よりも皮膚形成が今回の課題です。

出来る限り、皮膚を筋肉層と鈍性に剥離して、皮膚が縫合時に伸展出来る様にします。

5-0のナイロン糸を用いて皮膚縫合を実施します。

下写真の黄色矢印は、既に縫合するべき皮膚が確保できなくて、欠損したままの状態で開放創として創傷管理していくこととしました。

開放創の部位には肉芽組織の造生を促すためにイサロパン®をつけます。

創傷管理のため、ドレッシング用のスポンジを貼付します。

血行障害を起こさないように緩めにテーピングをします。

これで手術は終了となります。

麻酔を切り、覚醒し始めたまろん君です。

皮下にリンゲル液を輸液します。

爪を切ってます。

まろん君は、高齢ですが、頑張って麻酔にも耐えてくれました。

開放創の創傷管理が重要となります。

摘出した腫瘍です。

全長は3㎝ほどあります。

自壊していた体表(表側)の腫瘍です。

腫瘍の裏側(筋肉層側)です。

検査センターで病理検査を依頼しました。

下写真は高倍率像です。

中等度に異型性を示す類円形・紡錘形細胞(腫瘍細胞)から腫瘤は形成されています。

腫瘍細胞間には好酸球が浸潤しています。

さらに油浸レンズによる高倍率の病理像です。

細胞質に豊富な顆粒を持つ肥満細胞(下写真黄色丸)が認められます。

病理学的検査結果は低分化度の肥満細胞腫でした。

近傍リンパ節や遠隔臓器への転移を経過観察していく必要があります。

まろん君の術後の経過は良好です。

術後3週目に抜糸のため、来院されたまろん君です。

軽い鎮静をかけて抜糸しました。

縫合した皮膚は良好に癒合し、開放創にした部位も肉芽組織がシートして皮膚に分化していました。

ひとまず、手術は無事終了出来て良かったです。

犬の肥満細胞腫のように遺伝子の変異型(c-KIT遺伝子検査)の存在や分子標的薬(イマチニブやトセラニブ)の効果の有無など不明な点がまだ多いとされています。

腫瘍が非常に多いヨツユビハリネズミにおいても、肥満細胞腫はまだ発症例も散発的であり、日本国内においても、日常的な遭遇率は低いと思われます。

今後も臨床の現場から飼主の皆様に情報を発信できればと思います。

まろん君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

3年前と4年前に1例ずつ症例をご紹介させて頂いておりますが、いまだヨツユビハリネズミの肥満細胞腫は詳細が解明されていない腫瘍です。

過去の記事のリンクをこちらに載せておきますので、興味のある方はクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫、 ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その2)

ヨツユビハリネズミのまろん君(6歳4か月齢、体重370g)は右前肢から腋下部にかけて腫瘤が発生し、次第に増大傾向を示すとのことで来院されました。

まろん君は高齢であり、また腫瘍が思いのほか大きいため、外科的に摘出は困難とのことで、他院からの紹介でした。

下写真の黄色丸がまろん君の腫瘤です。

体を丸めると腫瘤のため、前肢は格納することが出来ず、また自らの針で前肢を傷つけてしまいます。

細胞診で肥満細胞腫の疑いもあり、かつ飼主様のまろん君の生活の質(QOL)を改善することを強く望まれましたので、外科手術を実施することとなりました。

まろん君をイオフルランで麻酔導入します。

5分くらいで麻酔導入は完了しました。

麻酔導入箱から出たばかりのまろん君ですが、患部腫瘤は右肘から腋下部にまで及んでいます。

患部腫瘤は既に自壊しています。

自壊した患部内は細菌感染も併発しており、蓄膿が確認出来ます。

維持麻酔に切り替えたまろん君です。

生体情報モニターのための電極を装着しています。

患部を剃毛・消毒します。

確実に腫瘍を摘出できるかという点と腫瘍の取り残しがあれば、術後の再発を考慮しなければなりません。

断脚は確実な腫瘍を排除する手術法ですが、飼主様の意向は前肢は温存したいとのことです。

体重は400gを切る小さな体ですから、犬猫のように体腔内への腫瘍の転移・浸潤は詳細に把握できません。

体表リンパ節の腫脹はありませんでした。

可能な限り腫瘍を摘出し、皮膚を如何に形成外科的に復元できるかが問題です。

皮膚をモノポーラで慎重に切開して行きます。

腫瘍は筋肉層まで固着しておらず、バイポーラでスムーズに焼烙・剥離出来ました。

腫瘍の摘出が完了したところです。

ただ皮膚との固着が強く、マージンを出来る限り、腫瘍と共に切除しましたので、広範囲の皮膚欠損を伴う結果となりました。

腫瘍摘出よりも皮膚形成が今回の課題です。

出来る限り、皮膚を筋肉層と鈍性に剥離して、皮膚が縫合時に伸展出来る様にします。

5-0のナイロン糸を用いて皮膚縫合を実施します。

下写真の黄色矢印は、既に縫合するべき皮膚が確保できなくて、欠損したままの状態で開放創として創傷管理していくこととしました。

開放創の部位には肉芽組織の造生を促すためにイサロパン®をつけます。

創傷管理のため、ドレッシング用のスポンジを貼付します。

血行障害を起こさないように緩めにテーピングをします。

これで手術は終了となります。

麻酔を切り、覚醒し始めたまろん君です。

皮下にリンゲル液を輸液します。

爪を切ってます。

まろん君は、高齢ですが、頑張って麻酔にも耐えてくれました。

開放創の創傷管理が重要となります。

摘出した腫瘍です。

全長は3㎝ほどあります。

自壊していた体表(表側)の腫瘍です。

腫瘍の裏側(筋肉層側)です。

検査センターで病理検査を依頼しました。

下写真は高倍率像です。

中等度に異型性を示す類円形・紡錘形細胞(腫瘍細胞)から腫瘤は形成されています。

腫瘍細胞間には好酸球が浸潤しています。

さらに油浸レンズによる高倍率の病理像です。

細胞質に豊富な顆粒を持つ肥満細胞(下写真黄色丸)が認められます。

病理学的検査結果は低分化度の肥満細胞腫でした。

近傍リンパ節や遠隔臓器への転移を経過観察していく必要があります。

まろん君の術後の経過は良好です。

術後3週目に抜糸のため、来院されたまろん君です。

軽い鎮静をかけて抜糸しました。

縫合した皮膚は良好に癒合し、開放創にした部位も肉芽組織がシートして皮膚に分化していました。

ひとまず、手術は無事終了出来て良かったです。

犬の肥満細胞腫のように遺伝子の変異型(c-KIT遺伝子検査)の存在や分子標的薬(イマチニブやトセラニブ)の効果の有無など不明な点がまだ多いとされています。

腫瘍が非常に多いヨツユビハリネズミにおいても、肥満細胞腫はまだ発症例も散発的であり、日本国内においても、日常的な遭遇率は低いと思われます。

今後も臨床の現場から飼主の皆様に情報を発信できればと思います。

まろん君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2021年6月13日 日曜日

ハリネズミ救出作戦

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミがハムスター用のハウスに頭ごと突っ込んで抜けなくなり、急遽ハウスを破壊して救出をしたという話です。

一言でいえば簡単な話なんですが、実際は一時間以上時間を要した救出劇です。

ハリネズミのオーナー様にあっては、このようなことが起きないように注意喚起の意味を込めて載せます。

ヨツユビハリネズミのハリ君(雄、2.5歳、体重400g)はハムスター用のハウスに頭から入り込んで、抜けなくなったとのことで来院されました。

当初、事態が読めなかったのですが、完全に頭がハウスの中に嵌っており、自力で抜くことは不可能な状態です。

このハウスは、頑丈な白木で出来た頑丈なハムスター用のハウスです。

そもそもハリネズミ用の製品ではありません。

ヨツユビハリネズミは狭い所が好きで頭から突っ込んでいく習性がありますが、まさかこのような事態になるとは飼主様も予想していなかったようです。

この重いハウスは、ハリ君にはストレス以外の何物でもありません。

昨夜からまる一日、飲まず食わずの状態が続いているそうです。

すでにハリ君は動く気配もなく、グッタリしています。

ハウスが首に食い込むため、血行障害を伴って顔面から頚腹部皮下に浮腫が出来ているようです。

緩やかに首を絞められているような状態です。

一先ず、大工道具を揃えてハウスを外していきます。

鋸でハウスを切ろうとしましたが、思いのほか硬くなかなか切ることが出来ません。

力を最大限出せば、ハリ君の首を折って仕舞いかねません。

円刃のグラインダーでハウスをカットすることにしました。

これは慎重に行わないと首を切ることになります。

ある程度の切れ込みが出来たところで、ニッパーで皮膚を切らないようにハウスを離断します。

ニッパーでは歯が立たないため、ワイヤーロープカッターで破壊することにしました。

ハウスは手荒に扱えば破壊することは出来ますが、ハリ君を無事救出することが急務です。

時間の経過と共に生還の可能性は低下していきます。

焦る一方で、事態は進展しません。

いよいよ最後に残ったハウスの柱をニッパーで渾身の力を込めてカットします。

下写真の黄色丸は、外したハウスの角の部位を示します。

ハリ君の頚周囲の傷が無いかを確認します。

何とか、ハウスからハリ君を抜き出すことが出来ました。

ハリ君はしばらくグッタリしていましたが、数分後には体を丸めることが出来る様になりました。

顔面から頚部にかけて浮腫が認められます。

今後、ハリ君が気を付けなければならないのはクラッシュ症候群です。

クラッシュ症候群は,家屋や車体な どの重量物による長時間の圧迫が原因で生じる骨格筋の虚血や損傷,圧迫の解除による再灌流が主な病態です。

特徴的な症状は下肢 の腫脹・水疱,患肢の知覚・運動低下,ショ ック,黒色から褐色の尿(ポートワイン尿) であり,急性腎不全,高カリウム血症などを呈

し,死に至る場合もあります。

ハリ君もクラッシュ症候群の可能性を考えなくてはなりません。

下写真は今回、救出のために破壊したハムスター用のハウスです。

非常に頑健に作られていますので、間違ってもヨツユビハリネズミ用に使用しないで下さい。

ハリ君は見た目では、大丈夫に思えますが、クラッシュ症候群に備えてリンゲル液を皮下輸液します。

加えて、ステロイド・抗生剤の投薬を行いました。

ある意味、外科手術よりも大変な救出劇となりました。

今後のハリ君の容態を注意して診て行きたいと思います。

ハリ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミがハムスター用のハウスに頭ごと突っ込んで抜けなくなり、急遽ハウスを破壊して救出をしたという話です。

一言でいえば簡単な話なんですが、実際は一時間以上時間を要した救出劇です。

ハリネズミのオーナー様にあっては、このようなことが起きないように注意喚起の意味を込めて載せます。

ヨツユビハリネズミのハリ君(雄、2.5歳、体重400g)はハムスター用のハウスに頭から入り込んで、抜けなくなったとのことで来院されました。

当初、事態が読めなかったのですが、完全に頭がハウスの中に嵌っており、自力で抜くことは不可能な状態です。

このハウスは、頑丈な白木で出来た頑丈なハムスター用のハウスです。

そもそもハリネズミ用の製品ではありません。

ヨツユビハリネズミは狭い所が好きで頭から突っ込んでいく習性がありますが、まさかこのような事態になるとは飼主様も予想していなかったようです。

この重いハウスは、ハリ君にはストレス以外の何物でもありません。

昨夜からまる一日、飲まず食わずの状態が続いているそうです。

すでにハリ君は動く気配もなく、グッタリしています。

ハウスが首に食い込むため、血行障害を伴って顔面から頚腹部皮下に浮腫が出来ているようです。

緩やかに首を絞められているような状態です。

一先ず、大工道具を揃えてハウスを外していきます。

鋸でハウスを切ろうとしましたが、思いのほか硬くなかなか切ることが出来ません。

力を最大限出せば、ハリ君の首を折って仕舞いかねません。

円刃のグラインダーでハウスをカットすることにしました。

これは慎重に行わないと首を切ることになります。

ある程度の切れ込みが出来たところで、ニッパーで皮膚を切らないようにハウスを離断します。

ニッパーでは歯が立たないため、ワイヤーロープカッターで破壊することにしました。

ハウスは手荒に扱えば破壊することは出来ますが、ハリ君を無事救出することが急務です。

時間の経過と共に生還の可能性は低下していきます。

焦る一方で、事態は進展しません。

いよいよ最後に残ったハウスの柱をニッパーで渾身の力を込めてカットします。

下写真の黄色丸は、外したハウスの角の部位を示します。

ハリ君の頚周囲の傷が無いかを確認します。

何とか、ハウスからハリ君を抜き出すことが出来ました。

ハリ君はしばらくグッタリしていましたが、数分後には体を丸めることが出来る様になりました。

顔面から頚部にかけて浮腫が認められます。

今後、ハリ君が気を付けなければならないのはクラッシュ症候群です。

クラッシュ症候群は,家屋や車体な どの重量物による長時間の圧迫が原因で生じる骨格筋の虚血や損傷,圧迫の解除による再灌流が主な病態です。

特徴的な症状は下肢 の腫脹・水疱,患肢の知覚・運動低下,ショ ック,黒色から褐色の尿(ポートワイン尿) であり,急性腎不全,高カリウム血症などを呈

し,死に至る場合もあります。

ハリ君もクラッシュ症候群の可能性を考えなくてはなりません。

下写真は今回、救出のために破壊したハムスター用のハウスです。

非常に頑健に作られていますので、間違ってもヨツユビハリネズミ用に使用しないで下さい。

ハリ君は見た目では、大丈夫に思えますが、クラッシュ症候群に備えてリンゲル液を皮下輸液します。

加えて、ステロイド・抗生剤の投薬を行いました。

ある意味、外科手術よりも大変な救出劇となりました。

今後のハリ君の容態を注意して診て行きたいと思います。

ハリ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2021年1月11日 月曜日

ハリネズミの膣部肉腫

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肉腫です。

ヨツユビハリネズミは腫瘍の多い動物種のひとつです。

肉腫とは、体表部に出来る間葉系腫瘍で、悪性の腫瘍です。

外科的に完全摘出できるのが理想ですが、発生した場所によっては困難を極める場合もあります。

今回は、膣に生じた肉腫です。

ヨツユビハリネズミのこむぎちゃん(雌 4歳 体重370g)は1か月前から膣に腫瘤が生じて大きくなってきたため、他院を受診されました。

生じている場所が尿道の開口部に近い膣部にあたりますので、担当の獣医師は開腹して卵巣子宮を摘出することでこの膣部の腫瘤は小さくなり、落ち着くかもしれない(?)とのことで避妊手術を受けられたそうです。

術後も膣部の腫瘤は引っ込むことなく、増大を続けるため当院を受診されました。

こむぎちゃんは、腫瘤からの出血が甚だしく、上写真黄色丸がその腫瘤を示します。

膨隆した腫瘤は床材との干渉で簡単に出血しています(下写真黄色矢印)。

おそらくこの腫瘤は腫瘍であると思われました。

早速、細胞診を実施させて頂きました。

結果は、前述の通り多数の間葉系細胞(紡錘形~楕円形)で著しい細胞大小不同、核大小不同を伴った肉腫であることが判明しました。

低倍率像です。

高倍率像です。

こむぎちゃんの出血が多く、長期にわたっている点から、なるべく早く患部を摘出し、出血をおさえたいと考えました。

しかしながら、膣部の腫瘍はかなり深い部分まで広く浸潤しているようです。

腫瘍を全切除することは不可能と思われました。

外部環境との接触、干渉で簡単に患部は裂けてしまうため、出血を抑えるためにも可能な範囲で切除する方が最良でしょう。

結局、尿道口を含めた排尿機能は温存し、他の膣部に浸潤している腫瘍を極力切除する方法(減量法)を選択させて頂きました。

こむぎちゃんにイソフルランによる麻酔導入を実施します。

麻酔導入が完了しました。

こうしてる間にも患部からの出血は続いてます。

ガスマスクによる維持麻酔を行います。

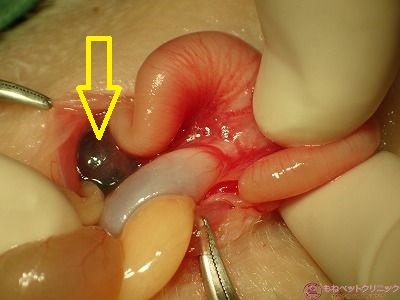

膣部から突出する感じで腫瘍が認められます。

腫瘍自体は非常に脆弱であり、鉗子で牽引して腫瘍の基底部を切除するのも難しそうです。

生体情報モニターの電極を装着します。

陰部表皮をピンセットでつまみ、電気メス(バイポーラ)でゆっくり、止血切除していきます。

滅菌綿棒で患部を抑え込みながら、少しづつ深部(基底部)まで切除を続けます。

腫瘍には栄養血管が豊富に走っており、少し傷つけるだけで多量に出血が起こります。

太い血管についてはバイクランプでシーリングします。

一部太い血管があり、縫合糸で結紮止血します。

バイクランプの80℃の熱で熱変性させて、腫瘍を剥離・切除します。

切除後の患部です。

出血は治まったようです。

吸収性局所止血剤を患部に塗布します。

合成吸収糸で結合組織に死腔が出来ないよう縫合します。

皮膚を4‐0ナイロン糸で縫合します。

陰部からの排尿がスムーズに出来る様に膣部に余裕を持たせて縫合を終了しました。

黄色丸が膣部を示します。

全身麻酔から覚醒し始めたこむぎちゃんです。

出血が多かったので、麻酔からの覚醒に若干時間が要しました。

今回、摘出した肉腫です。

尿道を傷つけると排尿障害に陥りますし、切除できる領域は制限されました。

肉眼で確認できる範囲での切除手術でした。

ピンセットで把持するだけで簡単に崩れてしまう腫瘍です。

術後、抜糸のために来院されたこむぎちゃんです。

出血も治まり、排尿も問題なく出来る様になりました。

問題は、完全に腫瘍が切除出来ていないため、近い将来に腫瘍再発する可能性が高いという事です。

小さな動物の場合、特に排尿排便に関わる部位の腫瘍発生においては、早期発見・早期摘出が第一です。

こむぎちゃんのケースも避妊手術を実施する時に、一緒にこの肉腫を切除出来てたらと今更に思います。

こむぎちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肉腫です。

ヨツユビハリネズミは腫瘍の多い動物種のひとつです。

肉腫とは、体表部に出来る間葉系腫瘍で、悪性の腫瘍です。

外科的に完全摘出できるのが理想ですが、発生した場所によっては困難を極める場合もあります。

今回は、膣に生じた肉腫です。

ヨツユビハリネズミのこむぎちゃん(雌 4歳 体重370g)は1か月前から膣に腫瘤が生じて大きくなってきたため、他院を受診されました。

生じている場所が尿道の開口部に近い膣部にあたりますので、担当の獣医師は開腹して卵巣子宮を摘出することでこの膣部の腫瘤は小さくなり、落ち着くかもしれない(?)とのことで避妊手術を受けられたそうです。

術後も膣部の腫瘤は引っ込むことなく、増大を続けるため当院を受診されました。

こむぎちゃんは、腫瘤からの出血が甚だしく、上写真黄色丸がその腫瘤を示します。

膨隆した腫瘤は床材との干渉で簡単に出血しています(下写真黄色矢印)。

おそらくこの腫瘤は腫瘍であると思われました。

早速、細胞診を実施させて頂きました。

結果は、前述の通り多数の間葉系細胞(紡錘形~楕円形)で著しい細胞大小不同、核大小不同を伴った肉腫であることが判明しました。

低倍率像です。

高倍率像です。

こむぎちゃんの出血が多く、長期にわたっている点から、なるべく早く患部を摘出し、出血をおさえたいと考えました。

しかしながら、膣部の腫瘍はかなり深い部分まで広く浸潤しているようです。

腫瘍を全切除することは不可能と思われました。

外部環境との接触、干渉で簡単に患部は裂けてしまうため、出血を抑えるためにも可能な範囲で切除する方が最良でしょう。

結局、尿道口を含めた排尿機能は温存し、他の膣部に浸潤している腫瘍を極力切除する方法(減量法)を選択させて頂きました。

こむぎちゃんにイソフルランによる麻酔導入を実施します。

麻酔導入が完了しました。

こうしてる間にも患部からの出血は続いてます。

ガスマスクによる維持麻酔を行います。

膣部から突出する感じで腫瘍が認められます。

腫瘍自体は非常に脆弱であり、鉗子で牽引して腫瘍の基底部を切除するのも難しそうです。

生体情報モニターの電極を装着します。

陰部表皮をピンセットでつまみ、電気メス(バイポーラ)でゆっくり、止血切除していきます。

滅菌綿棒で患部を抑え込みながら、少しづつ深部(基底部)まで切除を続けます。

腫瘍には栄養血管が豊富に走っており、少し傷つけるだけで多量に出血が起こります。

太い血管についてはバイクランプでシーリングします。

一部太い血管があり、縫合糸で結紮止血します。

バイクランプの80℃の熱で熱変性させて、腫瘍を剥離・切除します。

切除後の患部です。

出血は治まったようです。

吸収性局所止血剤を患部に塗布します。

合成吸収糸で結合組織に死腔が出来ないよう縫合します。

皮膚を4‐0ナイロン糸で縫合します。

陰部からの排尿がスムーズに出来る様に膣部に余裕を持たせて縫合を終了しました。

黄色丸が膣部を示します。

全身麻酔から覚醒し始めたこむぎちゃんです。

出血が多かったので、麻酔からの覚醒に若干時間が要しました。

今回、摘出した肉腫です。

尿道を傷つけると排尿障害に陥りますし、切除できる領域は制限されました。

肉眼で確認できる範囲での切除手術でした。

ピンセットで把持するだけで簡単に崩れてしまう腫瘍です。

術後、抜糸のために来院されたこむぎちゃんです。

出血も治まり、排尿も問題なく出来る様になりました。

問題は、完全に腫瘍が切除出来ていないため、近い将来に腫瘍再発する可能性が高いという事です。

小さな動物の場合、特に排尿排便に関わる部位の腫瘍発生においては、早期発見・早期摘出が第一です。

こむぎちゃんのケースも避妊手術を実施する時に、一緒にこの肉腫を切除出来てたらと今更に思います。

こむぎちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2020年11月24日 火曜日

ハリネズミの顆粒膜細胞腫(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミの卵巣腫瘍(顆粒膜細胞腫)です。

ヨツユビハリネズミの顆粒膜細胞腫については、まだその生物学的挙動や術後の予後については分かってません。

以前にこの顆粒膜細胞腫についてコメントを載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの佐之助ちゃん(雌、2歳9か月齢、体重508g)は血尿(陰部からの新鮮血)が続くとのことで来院されました。

下写真は血尿が出ている所です。

佐之助ちゃんは血尿が出てから元気・食欲が半減してます。

血尿が出た場合は、レントゲン・エコーで子宮疾患や腹腔内腫瘍の確認をとることも多いです。

しかし、ハリネズミは身体を丸める動物のため、これら精密検査のため鎮静・麻酔をかける必要が出て来ます。

また体重も数百グラムという小さな個体もいるため精密検査を実施しても、体内の詳細な情報を十分に得ることが出来ない場合もあります。

結局、本人の全身状態に合わせて手術に耐えられるなら早めに試験的開腹を実施し、肉眼で卵巣子宮疾患を疑ったら外科的に摘出します。

今回の佐之助ちゃんはその流れで、試験的開腹をすることとなりました。

イソフルランで麻酔導入を施します。

麻酔導入が完了したら、麻酔導入箱から出て頂き、マスクを装着し維持麻酔に切り替えます。

患部の皮膚を剃毛します。

度々の血尿で外陰部周辺も血液が付着しています。

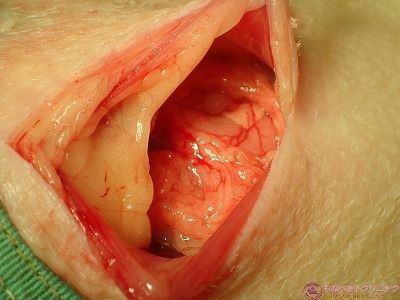

早速、正中部にメスで切開を入れます。

腹腔内には腹水が貯留していました(下写真青矢印)。

右側子宮角を露出します。

子宮角を牽引したところで黄色矢印が示す黒色を呈する卵巣が確認されました。

卵巣を丁寧に全体を露出させると腫大した淡黄色の卵巣が現れました。

左卵巣動静脈をバイククランプでシーリングしようとしたところ、卵巣の血管が破綻し、急いで止血とシーリングを処置しているところです。

卵巣子宮疾患の場合、炎症や腫瘍で組織自体が脆弱になっていますので、取り扱いに注意が必要です。

シーリングが完了して出血も止まりました。

次に右卵巣動静脈をシーリングします。

シーリングした部位にメスで切開を入れます。

子宮頚部を合成吸収糸で結紮します。

子宮頚部を2か所結紮した後にメスで離断します。

子宮頚部の断端を縫合・閉鎖します。

これで卵巣子宮摘出は終了です。

腹水は貯留してましたが、肉眼で見る限りは腹腔内への腫瘍転移と思しき所見はありません。

腹筋・皮膚を縫合して閉腹終了です。

麻酔を切り、佐之助ちゃんの覚醒を待ちます。

半覚醒の状態で皮下輸液を施しています。

麻酔から覚醒した佐之助ちゃんです。

摘出した卵巣・子宮です。

青矢印は左卵巣で正常です。

黄色矢印は右卵巣を示し、卵巣は腫大しうっ血色・淡黄色などを呈しています。

右子宮角(下写真黄色丸)は軽度の腫大が認められます。

下写真は右卵巣の中拡大像です。

軽度に異型性を示す多角形・短紡錘形腫瘍細胞の充実性胞巣状・多嚢胞状の増殖巣が形成され、既存の卵巣組織の大半が置換されています。

右卵巣は顆粒膜細胞腫との診断でした。

右卵巣の高拡大像です。

腫瘍細胞は好酸性微細顆粒状か空胞状の細胞質、軽度の類円形から楕円形の正染性核、小型の核小体を有しています。

病理医からは腫瘍細胞の脈管浸潤像や漿膜外への播種は認められないとのことでした。

下写真は子宮の低倍率像です。

子宮角部においてポリープ状の腫瘤が認められ、子宮内膜間質結節との診断です。

現在のところ、この子宮内膜間質結節は非腫瘍性疾患として考えられています。

顆粒膜細胞腫は卵巣の性索間質細胞由来の腫瘍疾患です。

この腫瘍は性ホルモンを産生するため、結果として子宮内膜過形成や血小板減少症を併発します。

術後の定期的な経過観察が必要です。

ヨツユビハリネズミの臨床は、その大半が腫瘍との戦いであると思っています。

佐之助ちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミの卵巣腫瘍(顆粒膜細胞腫)です。

ヨツユビハリネズミの顆粒膜細胞腫については、まだその生物学的挙動や術後の予後については分かってません。

以前にこの顆粒膜細胞腫についてコメントを載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの佐之助ちゃん(雌、2歳9か月齢、体重508g)は血尿(陰部からの新鮮血)が続くとのことで来院されました。

下写真は血尿が出ている所です。

佐之助ちゃんは血尿が出てから元気・食欲が半減してます。

血尿が出た場合は、レントゲン・エコーで子宮疾患や腹腔内腫瘍の確認をとることも多いです。

しかし、ハリネズミは身体を丸める動物のため、これら精密検査のため鎮静・麻酔をかける必要が出て来ます。

また体重も数百グラムという小さな個体もいるため精密検査を実施しても、体内の詳細な情報を十分に得ることが出来ない場合もあります。

結局、本人の全身状態に合わせて手術に耐えられるなら早めに試験的開腹を実施し、肉眼で卵巣子宮疾患を疑ったら外科的に摘出します。

今回の佐之助ちゃんはその流れで、試験的開腹をすることとなりました。

イソフルランで麻酔導入を施します。

麻酔導入が完了したら、麻酔導入箱から出て頂き、マスクを装着し維持麻酔に切り替えます。

患部の皮膚を剃毛します。

度々の血尿で外陰部周辺も血液が付着しています。

早速、正中部にメスで切開を入れます。

腹腔内には腹水が貯留していました(下写真青矢印)。

右側子宮角を露出します。

子宮角を牽引したところで黄色矢印が示す黒色を呈する卵巣が確認されました。

卵巣を丁寧に全体を露出させると腫大した淡黄色の卵巣が現れました。

左卵巣動静脈をバイククランプでシーリングしようとしたところ、卵巣の血管が破綻し、急いで止血とシーリングを処置しているところです。

卵巣子宮疾患の場合、炎症や腫瘍で組織自体が脆弱になっていますので、取り扱いに注意が必要です。

シーリングが完了して出血も止まりました。

次に右卵巣動静脈をシーリングします。

シーリングした部位にメスで切開を入れます。

子宮頚部を合成吸収糸で結紮します。

子宮頚部を2か所結紮した後にメスで離断します。

子宮頚部の断端を縫合・閉鎖します。

これで卵巣子宮摘出は終了です。

腹水は貯留してましたが、肉眼で見る限りは腹腔内への腫瘍転移と思しき所見はありません。

腹筋・皮膚を縫合して閉腹終了です。

麻酔を切り、佐之助ちゃんの覚醒を待ちます。

半覚醒の状態で皮下輸液を施しています。

麻酔から覚醒した佐之助ちゃんです。

摘出した卵巣・子宮です。

青矢印は左卵巣で正常です。

黄色矢印は右卵巣を示し、卵巣は腫大しうっ血色・淡黄色などを呈しています。

右子宮角(下写真黄色丸)は軽度の腫大が認められます。

下写真は右卵巣の中拡大像です。

軽度に異型性を示す多角形・短紡錘形腫瘍細胞の充実性胞巣状・多嚢胞状の増殖巣が形成され、既存の卵巣組織の大半が置換されています。

右卵巣は顆粒膜細胞腫との診断でした。

右卵巣の高拡大像です。

腫瘍細胞は好酸性微細顆粒状か空胞状の細胞質、軽度の類円形から楕円形の正染性核、小型の核小体を有しています。

病理医からは腫瘍細胞の脈管浸潤像や漿膜外への播種は認められないとのことでした。

下写真は子宮の低倍率像です。

子宮角部においてポリープ状の腫瘤が認められ、子宮内膜間質結節との診断です。

現在のところ、この子宮内膜間質結節は非腫瘍性疾患として考えられています。

顆粒膜細胞腫は卵巣の性索間質細胞由来の腫瘍疾患です。

この腫瘍は性ホルモンを産生するため、結果として子宮内膜過形成や血小板減少症を併発します。

術後の定期的な経過観察が必要です。

ヨツユビハリネズミの臨床は、その大半が腫瘍との戦いであると思っています。

佐之助ちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL