内科/犬

2016年7月13日 水曜日

犬の子宮蓄膿症とクッシング症候群

こんにちは 院長の伊藤です。

いつものことですが、複数の手術をこなす日々が毎日続いてます。

ブログ更新も途絶えてしまい申し訳ありません。

さて、本日ご紹介しますのは、子宮蓄膿症とクッシング症候群が合併症状として現れた症例です。

子宮蓄膿症は以前から他の記事で載せてありますのでこちらをご参照ください。

クッシング症候群については、副腎皮質機能亢進症ともいいます。

クッシング症候群は、副腎皮質から持続的に過剰分泌されるコルチゾール(副腎皮質ホルモン)によって引き起こされる様々な臨床症状及び臨床検査上の異常を示す病態を総称します。

その原因として以下の3つに分類されます。

①脳下垂体の腫瘍が原因で、副腎皮質刺激ホルモンが過剰に分泌されるタイプ。下垂体性腫瘍(PDH)と言います。犬のクッシング症候群の90%を占めます。

②コルチゾール分泌能を有する副腎皮質の腫瘍によるタイプ。機能性副腎腫瘍(AT)と言います。

③プレドニゾロンなどグルココルチコイド剤の過剰投与によっておこるタイプ。医原性クッシングともいいます。

クッシング症候群の症状は以下の通りです。

多飲・多尿

多食

腹部膨満

運動不耐性(動こうとしない)

パンティング(荒い呼吸)

皮膚の菲薄化

ミニュチュア・シュナウザーのリンジーちゃん(8歳7か月、雌)は1年近く前から多飲多尿の傾向があり、お腹が張って来たとのことで来院されました。

一日の飲水量が4Lを超えるそうです。

腹囲が張っているのがお分かり頂けるでしょうか?

まずは血液検査を実施しました。

白血球数が34,500/μlと高値(正常値は6,000~17,000/μl)を示しています。

CRP(炎症性蛋白)が7.0mg/dlオーバーとこれもまた高値(正常値は0.7mg/ml未満)です。

リンジーちゃんの体内で何らかの感染症や炎症があるのは明らかです。

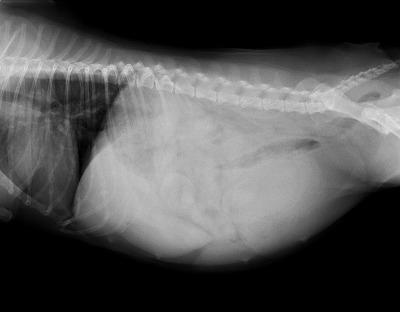

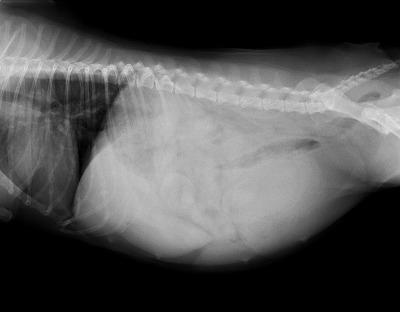

次にレントゲン撮影です。

腹囲膨満が分かると思います。

気になるのは膀胱が過剰に張っていることです(下写真黄色丸)。

そして子宮(左右子宮角)も大きくなっており、下写真の白矢印で示した部位がそれに当たります。

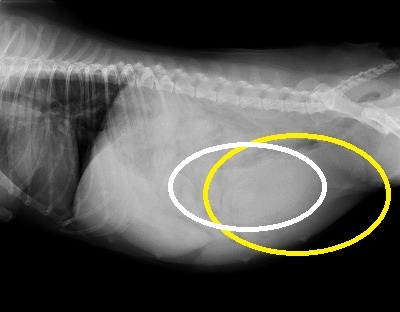

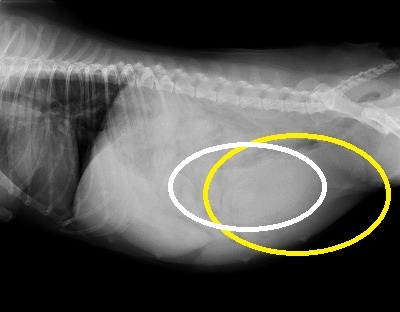

側臥のレントゲン像です。

これも同じく膀胱(黄色丸)と子宮(白丸)を示します。

多飲多尿から、リンジーちゃんは排尿障害はでなく、スムーズに出来ています。

しかしながら膀胱がこれだけ大きく腫れている点から、慢性的に蓄尿期間が長かったのではと推定されます。

膀胱アトニ―といわれる膀胱壁が蓄尿によって伸びきってしまい膀胱の収縮が上手くできていない状態かもしれません。

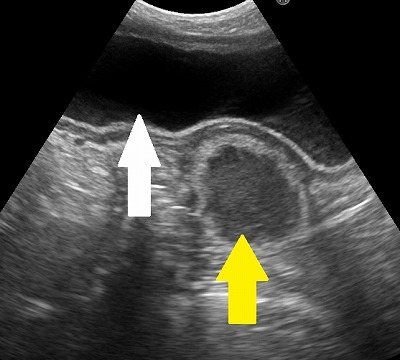

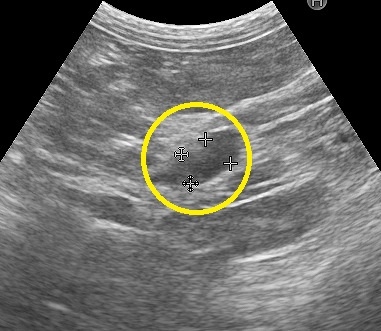

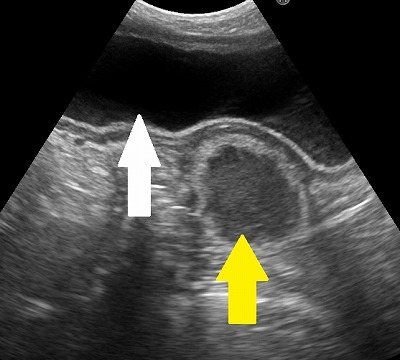

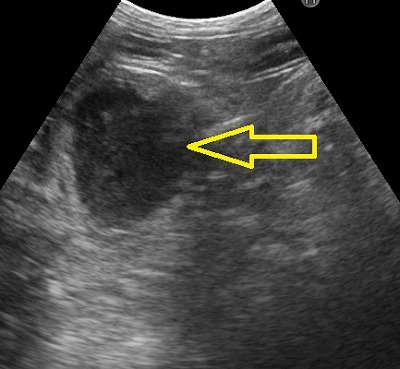

次にエコー検査です。

白矢印は膀胱を示します。

黄色矢印は子宮を示し、低エコー像を表してます。

さらに調べますと、腫大した子宮角内に液体状の内容物(黄色矢印)が停留していることが判明しました。

以上の検査結果から、リンジーちゃんが子宮蓄膿症になっていることは明らかです。

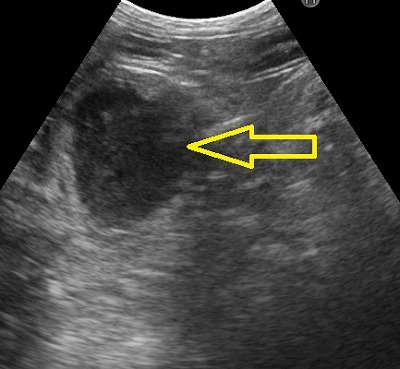

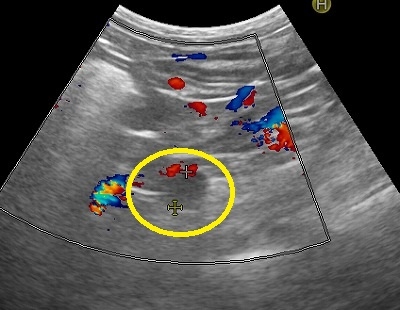

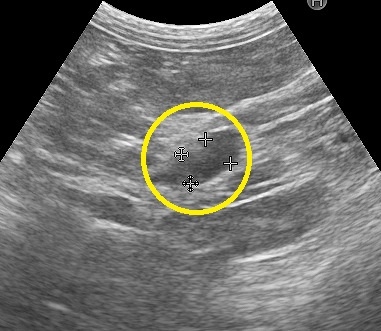

加えて臨床症状からクッシング症候群の可能性もあるため、エコーで副腎の測定をしました。

下は、左副腎のエコー像です。

左副腎の長軸が4.2mmであり、健常な犬の副腎は6mm以下とされますので特に副腎の肥大は認められません。

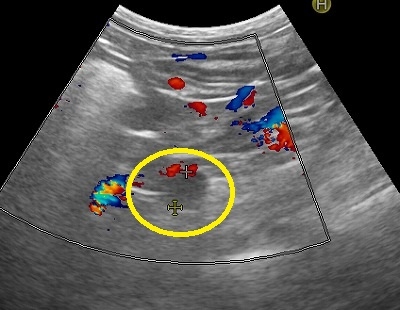

次に右の副腎(下黄色丸)です。

右副腎は5.6mmでした。

こちらも正常な大きさです。

クッシング症候群については手術後に血液学的に内分泌検査を実施して確認することとしました。

子宮蓄膿症は緊急疾患です。

全身の感染症と見なすべきで、最善の治療は卵巣・子宮の摘出です。

まずは、リンジーちゃんの卵巣・子宮を摘出することとしました。

麻酔前投薬を行います。

リンジーちゃんのお腹を剃毛しました。

お腹が張っていることが分かると思います。

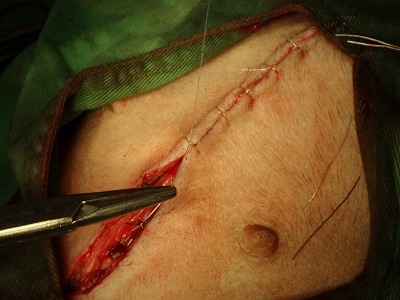

腹部正中線にメスを入れて切開します。

腹筋下に顔を出しているのは膀胱です。

随分と膀胱が腫大していますね。

子宮はこの膀胱の下に存在していますので、膀胱内の尿を吸引することとしました。

トータルで400mlの蓄尿が認められました。

尿を吸引するのに20分程もかかってしまいました。

下写真は吸引で小さくなった膀胱です。

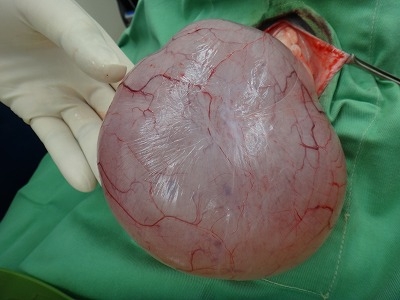

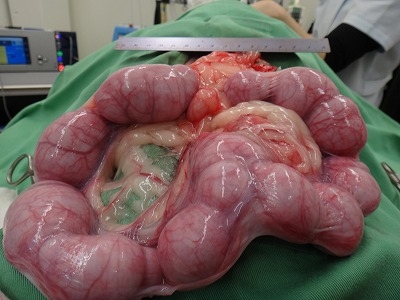

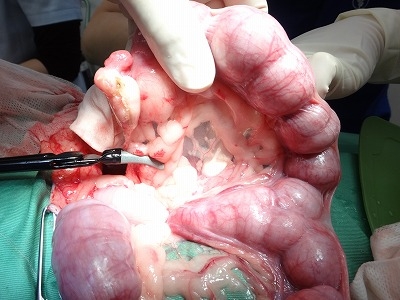

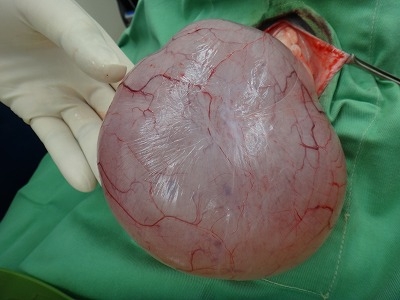

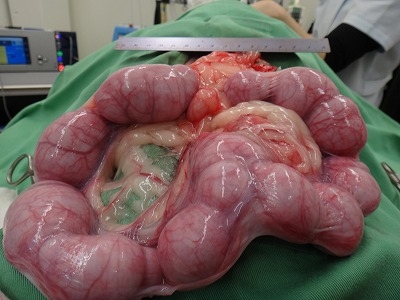

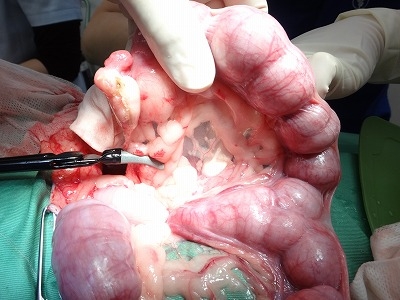

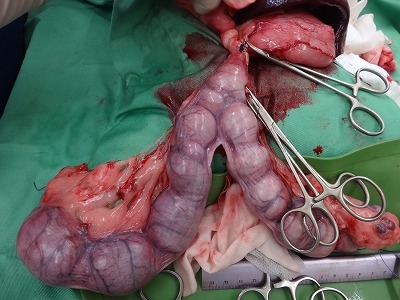

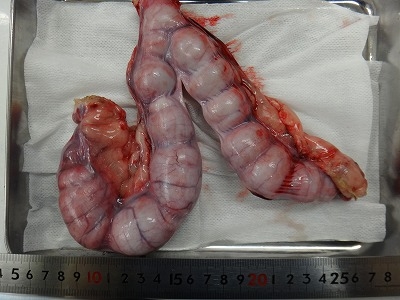

やっと核心となる子宮を露出します。

大きなウィンナーソーセージが連結したような子宮が認められました。

腫大した分節上の子宮内にはおそらく膿が貯留しています。

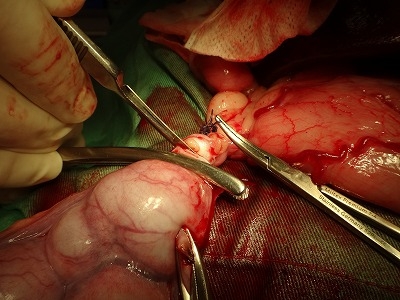

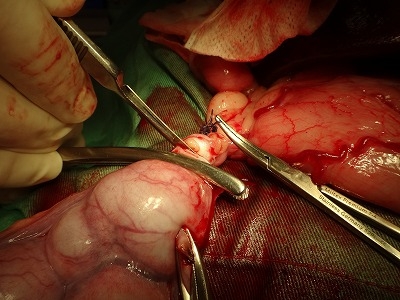

卵巣動静脈をバイクランプでシーリングします。

子宮内膜の血管も同様にシーリングしていきます。

子宮頚部を縫合糸で結紮し離断します。

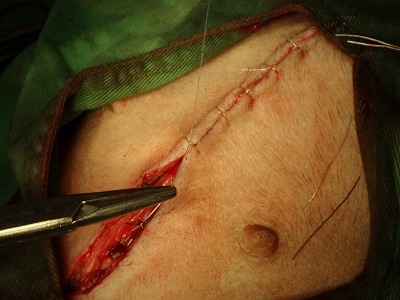

皮膚縫合して終了です。

麻酔から覚醒したリンジーちゃんです。

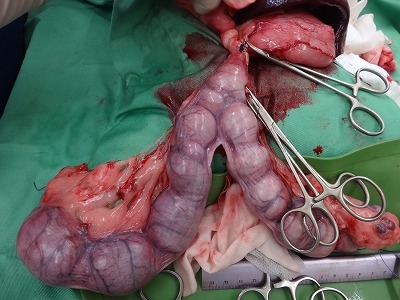

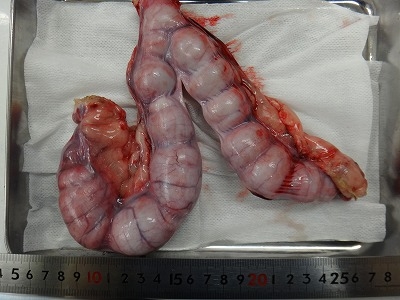

下写真は、摘出した卵巣・子宮です。

子宮蓄膿症は、全身性の感染症なので手術が終わったからといってすべて終了というわけではありません。

リンジーちゃんもこれから全身に回っている細菌を制圧するため、抗生剤の投薬をしていきます。

リンジーちゃんは入院中に先に申し上げたクッシング症候群の検査を受けて頂きました。

今回実施した検査はACTH刺激試験です。

この試験は、合成ACTH製剤(コートロシン)を筋肉注射し、ACTH投与前と投与1時間後の血中コルチゾールを測定して結果を評価します。

リンジーちゃんの検査結果はACH投与前は12.3μg/dl(正常値は1.0~7.8μg/dl)、投与後は29.3μg/dlと高値を示しました。

ACTH刺激試験でコートロシンに過剰に反応し、正常値を超える血中コルチゾールを示す点でクッシング症候群であることが確定しました。

加えて、副腎エコーで両副腎の大きさが正常範囲にある点で、リンジーちゃんは下垂体性腫瘍(PDH)であることが判明しました。

結局リンジーちゃんの場合は、多飲多尿の臨床症状は子宮蓄膿症によるものと、クッシング症候群によるものがブッキングしたものと思われます。

リンジーちゃんのクッシング症候群の治療は、アドレスタン(成分名トリロスタン)の内服を実施します。

このトリロスタンは全てのステロイドホルモン合成を阻害します。

結果、リンジーちゃんは暫くの間トリロスタンを内服して頂くことになりました。

子宮蓄膿症の術後の経過は良好で1週間後にはリンジーちゃんは元気に退院されました。

1か月後のリンジーちゃんです。

飲水量は一日あたり1L以下に治まってます。

腹囲も少し細くなりました。

リンジーちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みになります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みになります。

いつものことですが、複数の手術をこなす日々が毎日続いてます。

ブログ更新も途絶えてしまい申し訳ありません。

さて、本日ご紹介しますのは、子宮蓄膿症とクッシング症候群が合併症状として現れた症例です。

子宮蓄膿症は以前から他の記事で載せてありますのでこちらをご参照ください。

クッシング症候群については、副腎皮質機能亢進症ともいいます。

クッシング症候群は、副腎皮質から持続的に過剰分泌されるコルチゾール(副腎皮質ホルモン)によって引き起こされる様々な臨床症状及び臨床検査上の異常を示す病態を総称します。

その原因として以下の3つに分類されます。

①脳下垂体の腫瘍が原因で、副腎皮質刺激ホルモンが過剰に分泌されるタイプ。下垂体性腫瘍(PDH)と言います。犬のクッシング症候群の90%を占めます。

②コルチゾール分泌能を有する副腎皮質の腫瘍によるタイプ。機能性副腎腫瘍(AT)と言います。

③プレドニゾロンなどグルココルチコイド剤の過剰投与によっておこるタイプ。医原性クッシングともいいます。

クッシング症候群の症状は以下の通りです。

多飲・多尿

多食

腹部膨満

運動不耐性(動こうとしない)

パンティング(荒い呼吸)

皮膚の菲薄化

ミニュチュア・シュナウザーのリンジーちゃん(8歳7か月、雌)は1年近く前から多飲多尿の傾向があり、お腹が張って来たとのことで来院されました。

一日の飲水量が4Lを超えるそうです。

腹囲が張っているのがお分かり頂けるでしょうか?

まずは血液検査を実施しました。

白血球数が34,500/μlと高値(正常値は6,000~17,000/μl)を示しています。

CRP(炎症性蛋白)が7.0mg/dlオーバーとこれもまた高値(正常値は0.7mg/ml未満)です。

リンジーちゃんの体内で何らかの感染症や炎症があるのは明らかです。

次にレントゲン撮影です。

腹囲膨満が分かると思います。

気になるのは膀胱が過剰に張っていることです(下写真黄色丸)。

そして子宮(左右子宮角)も大きくなっており、下写真の白矢印で示した部位がそれに当たります。

側臥のレントゲン像です。

これも同じく膀胱(黄色丸)と子宮(白丸)を示します。

多飲多尿から、リンジーちゃんは排尿障害はでなく、スムーズに出来ています。

しかしながら膀胱がこれだけ大きく腫れている点から、慢性的に蓄尿期間が長かったのではと推定されます。

膀胱アトニ―といわれる膀胱壁が蓄尿によって伸びきってしまい膀胱の収縮が上手くできていない状態かもしれません。

次にエコー検査です。

白矢印は膀胱を示します。

黄色矢印は子宮を示し、低エコー像を表してます。

さらに調べますと、腫大した子宮角内に液体状の内容物(黄色矢印)が停留していることが判明しました。

以上の検査結果から、リンジーちゃんが子宮蓄膿症になっていることは明らかです。

加えて臨床症状からクッシング症候群の可能性もあるため、エコーで副腎の測定をしました。

下は、左副腎のエコー像です。

左副腎の長軸が4.2mmであり、健常な犬の副腎は6mm以下とされますので特に副腎の肥大は認められません。

次に右の副腎(下黄色丸)です。

右副腎は5.6mmでした。

こちらも正常な大きさです。

クッシング症候群については手術後に血液学的に内分泌検査を実施して確認することとしました。

子宮蓄膿症は緊急疾患です。

全身の感染症と見なすべきで、最善の治療は卵巣・子宮の摘出です。

まずは、リンジーちゃんの卵巣・子宮を摘出することとしました。

麻酔前投薬を行います。

リンジーちゃんのお腹を剃毛しました。

お腹が張っていることが分かると思います。

腹部正中線にメスを入れて切開します。

腹筋下に顔を出しているのは膀胱です。

随分と膀胱が腫大していますね。

子宮はこの膀胱の下に存在していますので、膀胱内の尿を吸引することとしました。

トータルで400mlの蓄尿が認められました。

尿を吸引するのに20分程もかかってしまいました。

下写真は吸引で小さくなった膀胱です。

やっと核心となる子宮を露出します。

大きなウィンナーソーセージが連結したような子宮が認められました。

腫大した分節上の子宮内にはおそらく膿が貯留しています。

卵巣動静脈をバイクランプでシーリングします。

子宮内膜の血管も同様にシーリングしていきます。

子宮頚部を縫合糸で結紮し離断します。

皮膚縫合して終了です。

麻酔から覚醒したリンジーちゃんです。

下写真は、摘出した卵巣・子宮です。

子宮蓄膿症は、全身性の感染症なので手術が終わったからといってすべて終了というわけではありません。

リンジーちゃんもこれから全身に回っている細菌を制圧するため、抗生剤の投薬をしていきます。

リンジーちゃんは入院中に先に申し上げたクッシング症候群の検査を受けて頂きました。

今回実施した検査はACTH刺激試験です。

この試験は、合成ACTH製剤(コートロシン)を筋肉注射し、ACTH投与前と投与1時間後の血中コルチゾールを測定して結果を評価します。

リンジーちゃんの検査結果はACH投与前は12.3μg/dl(正常値は1.0~7.8μg/dl)、投与後は29.3μg/dlと高値を示しました。

ACTH刺激試験でコートロシンに過剰に反応し、正常値を超える血中コルチゾールを示す点でクッシング症候群であることが確定しました。

加えて、副腎エコーで両副腎の大きさが正常範囲にある点で、リンジーちゃんは下垂体性腫瘍(PDH)であることが判明しました。

結局リンジーちゃんの場合は、多飲多尿の臨床症状は子宮蓄膿症によるものと、クッシング症候群によるものがブッキングしたものと思われます。

リンジーちゃんのクッシング症候群の治療は、アドレスタン(成分名トリロスタン)の内服を実施します。

このトリロスタンは全てのステロイドホルモン合成を阻害します。

結果、リンジーちゃんは暫くの間トリロスタンを内服して頂くことになりました。

子宮蓄膿症の術後の経過は良好で1週間後にはリンジーちゃんは元気に退院されました。

1か月後のリンジーちゃんです。

飲水量は一日あたり1L以下に治まってます。

腹囲も少し細くなりました。

リンジーちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2015年7月30日 木曜日

犬の熱中症(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

連日、猛暑が続いています。

飼い主様もペットの動物達も夏バテはされていませんでしょうか?

この時期になると必ず話題に上るのは、熱中症です。

以前に私のブログで熱中症についてのコメントをいくつかさせて頂いています。

今回と内容が重なる部分も多いため、ご興味のある方は以下の3記事も参照下さい。

暑い日が続きます。

熱中症に備えて

犬の熱中症

当院でも既に熱中症の症例が来院されています。

ヨーキーとシーズーの雑種のマリエちゃん(3歳、雌)は、突然呼吸が荒くなって、体が熱い、起立不能の症状で来院されました。

体温を測定しますと41度と高いです。

起立不能のため、まずは留置針を入れて点滴のルート確保をします。

血液検査も同時に実施しました。

肝機能(GOT,ALP等)と炎症性蛋白(CRP)が高値を示しています。

加えて低カルシウム血症であることも判明しました。

マリエちゃんは10日前に出産をしており、おそらく出産のために体内のカルシウムを消費してのことと考えられます。

体温を下げるため腋下や内股に保冷剤を当てて、体全体を水で濡らしたタオルで包みました。

サーキュレーターで風を当てて、体温を下げて行きます。

体温が38度台に戻ったのを確認してから、今度は低カルシウム血症を改善するためにカルチコールをシリンジポンプで投与していきます。

少しづつではありますが、意識が戻ってきています。

体にも自発的に動きが出て来ました。

入院室に移動して、点滴を続けていきます。

5時間ほど経過したところ、マリエちゃんは立ち上がりました。

眼にも力が入ってきました。

多量に排尿も出来ています。

翌日には、マリエちゃんは食欲も出て来ました。

血中カルシウム値も正常に近い所まで戻ってきています。

肝機能はまだ高値を示していますが、これも時間の経過とともに改善していくと思われます。

入院して4日目にマリエちゃんは退院して頂くこととなりました。

お迎えに来た飼主様(お子様)とのツーショットです。

毎年この時期になりますと、飼主の皆様に熱中症の注意勧告のため、このような記事を載せております。

熱中症になり、治療の甲斐なく亡くなられるケースもあります。

熱中症対策の具体例は、前述の過去の記事をご参考にお願い致します。

マリエちゃんも元気に退院されて、赤ちゃんたちのお世話ができるようになりました。

マリエちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

連日、猛暑が続いています。

飼い主様もペットの動物達も夏バテはされていませんでしょうか?

この時期になると必ず話題に上るのは、熱中症です。

以前に私のブログで熱中症についてのコメントをいくつかさせて頂いています。

今回と内容が重なる部分も多いため、ご興味のある方は以下の3記事も参照下さい。

暑い日が続きます。

熱中症に備えて

犬の熱中症

当院でも既に熱中症の症例が来院されています。

ヨーキーとシーズーの雑種のマリエちゃん(3歳、雌)は、突然呼吸が荒くなって、体が熱い、起立不能の症状で来院されました。

体温を測定しますと41度と高いです。

起立不能のため、まずは留置針を入れて点滴のルート確保をします。

血液検査も同時に実施しました。

肝機能(GOT,ALP等)と炎症性蛋白(CRP)が高値を示しています。

加えて低カルシウム血症であることも判明しました。

マリエちゃんは10日前に出産をしており、おそらく出産のために体内のカルシウムを消費してのことと考えられます。

体温を下げるため腋下や内股に保冷剤を当てて、体全体を水で濡らしたタオルで包みました。

サーキュレーターで風を当てて、体温を下げて行きます。

体温が38度台に戻ったのを確認してから、今度は低カルシウム血症を改善するためにカルチコールをシリンジポンプで投与していきます。

少しづつではありますが、意識が戻ってきています。

体にも自発的に動きが出て来ました。

入院室に移動して、点滴を続けていきます。

5時間ほど経過したところ、マリエちゃんは立ち上がりました。

眼にも力が入ってきました。

多量に排尿も出来ています。

翌日には、マリエちゃんは食欲も出て来ました。

血中カルシウム値も正常に近い所まで戻ってきています。

肝機能はまだ高値を示していますが、これも時間の経過とともに改善していくと思われます。

入院して4日目にマリエちゃんは退院して頂くこととなりました。

お迎えに来た飼主様(お子様)とのツーショットです。

毎年この時期になりますと、飼主の皆様に熱中症の注意勧告のため、このような記事を載せております。

熱中症になり、治療の甲斐なく亡くなられるケースもあります。

熱中症対策の具体例は、前述の過去の記事をご参考にお願い致します。

マリエちゃんも元気に退院されて、赤ちゃんたちのお世話ができるようになりました。

マリエちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年12月19日 木曜日

仔犬の低血糖(頑張れ!コムギちゃん)

血糖とは血液中のブドウ糖濃度のことを示します。

例えば、糖尿病は基準となる血糖値を上回る高血糖の状態が持続する疾病です。

一方、低血糖とは正常の血糖値が維持できなくて低下した状態を指します。

血糖は、つまるところ細胞にとってのエネルギー源です。

低血糖になるとエネルギー枯渇により、細胞活動が停止に追い込まれ、ひいては死につながる怖い状態です。

本日、ご紹介しますのは低血糖に陥った仔犬のお話です。

つい先日、チワワのコムギちゃん(3か月齢、雌)は起立不能になったとのことで来院されました。

既にショック状態になっており、心音も微弱で歯茎も真っ白です。

飼い主様が外出先から帰宅したら、コムギちゃんが倒れていたとのこと。

以前から、コムギちゃんは食が細かったという点から低血糖症を疑いました。

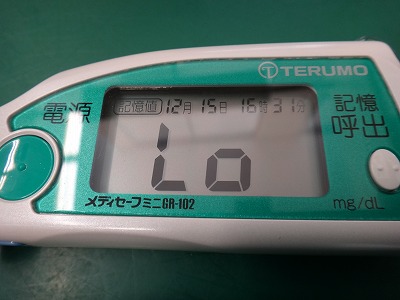

真っ先に血糖値を測定しました。

頸静脈からの採血も血圧低下のため、上手く血液が注射器に吸引されません。

十分な血液が採れなかったため、簡易型の血糖値測定器で測定したところ、Lo表示と出ました。

Lo表示は血糖値20mg/dl以下です。

いわゆる低血糖は犬では、60mg/dl以下を指します。

明らかな低血糖に陥ってますから、まずはブドウ糖を口へ直に流して飲ませます。

コムギちゃんはまったく嚥下することが出来ません。

誤嚥しては大変ですから、静脈からブドウ糖を点滴することとしました。

前肢の橈側皮静脈から留置針を試みましたが、ショック状態で不可能です。

頸静脈からアプローチします。

何とか留置には成功しました。

この状態でブドウ糖の点滴開始です。

ICUの入院室に入り、点滴開始から約5時間経過したところ、コムギちゃんが突然立ち上がりました。

流動食のミルクを注射器で口に持っていくと飲んでくれました。

このまま点滴を続けて、経過を見ていきます。

翌日になり、コムギちゃんは自分で歩行可能な状態まで回復してました。

声をかけると反応し、尻尾もちゃんと振れるようになりました。

邪魔な点滴も外すこととしました。

入院室に戻すと早速、流動食のミルクを飲んでいます。

血糖値も正常に戻り、安定した状態に戻りました。

低血糖後の神経症状(運動失調、てんかん様発作等)もなく、自然な歩行が出来ています。

新生児や幼若動物は、代謝系がまだ出来上がっていなくて、ブドウ糖を作り出す能力が未発達な状態です。

加えて肝臓のブドウ糖が集積されたグリコーゲン貯蔵も少ない状態です。

そのため、飢餓や低体温、輸送ストレス等で簡単に低血糖になってしまいます。

低血糖になるとまず、脳が一番に障害を受けます。

脳という組織はエネルギー源として多量のブドウ糖を必要とします。

他のエネルギー源をブドウ糖に変換して利用することもできません。

さらに脳組織はグリコーゲンをほんの少ししか貯蔵できません。

結局、低血糖のほとんどの症状は中枢神経系の機能障害に関連します。

つまり衰弱、虚脱、痙攣、運動失調という症状がおこります。

また上記の中枢神経系の症状に先立って、低血糖に対する反応として交感神経刺激による振戦(ふるえ)や神経過敏、興奮といった症状が出る場合もあります。

以上の点を踏まえて、もしご自宅の仔犬が低血糖と思しき症状を示したら、蜂蜜や砂糖水を仔犬の歯茎・舌下に塗り込んで糖分を吸収させて下さい。

これで数十分内に回復が認められたら大丈夫です。

今後は、食事回数を増やして一日4回くらいにして下さい。

あとは食餌と食事の間隔を開けないこと、空腹時に激しい遊びをさせないことを守って下さい。

もし、砂糖水を与えても症状が回復しないようなら、急いで最寄りの動物病院で診ていただくようお願い致します。

コムギちゃんは、入院翌日の夕方に無事、退院されました。

コムギちゃん、頑張ったね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年9月 2日 月曜日

犬の熱中症

以前、熱中症について 熱中症に備えて という記事を載せました。

今年は30度を超す日が延々と続き、メディアも連日熱中症について取り上げていたため、飼い主様もご注意いただいているようで、犬の熱中症の症例はありませんでした。

しかしながら、つい先日、車の中にいて1時間弱の間に熱中症になられたワンちゃんがいます。

今回はこの熱中症のお話です。

Mix犬のキキちゃん(1歳9か月令、雌)は飼主様が車の中で冷房を入れたつもりで、実は送風モードであったようで、そのまま車中に置き去りにされました。

飼い主様が車に戻られた時点で、すでにキキちゃんは過呼吸で起立不能の状態でした。

下写真は急遽来院されたキキちゃんです。

写真ではこの状況は伝わりにくいかもしれませんが、呼吸が非常に荒く、口からは大量のよだれが溢れています。

加えて、立ち上がることもできません。

ヒトの熱中症の状態と近似しています。

キキちゃんのこの時の体温は43度です。

点滴のための留置針を静脈に入れて、体温を下げるために全身を水で濡らしたタオルで包みます。

さらに保冷剤を腋下や鼠蹊部に当てて、冷却します。

これらの処置で、1時間内にキキちゃんの体温は38度台に戻りました。

氷水等による急激な冷却は、体表部の血管を収縮させることで体熱の放散を抑制し、さらに体の振るえによる熱産生を促進し結果として、体温の下降を遅らせてしまいますので要注意です。

血液検査を実施したのですが、すでに血液の粘性は高くなり、黒ずんでいます。

肝臓機能を表すGOT値は、すでに測定不能を示しています。

意識も混とんとしていますので、脳浮腫を避けるために高用量のステロイドを投薬します。

高温下による脱水、そして末梢血管の拡張による低血圧を改善するために点滴を大量に送り込みます。

その後、キキちゃんは下痢・血便が出始めました。

高体温での消化管出血が起こっているようです。

それでも2時間くらいで、意識が戻り始め横たわって立ち上がれなかった体が、伏せの状態まで回復してきました。

当日は、夜間通して看病に当たりましたが6時間後には起立可能となりました。

結果として、2日間の入院でキキちゃんは無事退院されました。

飼い主様が速やかに病院にお連れ頂いたことと、キキちゃんが基礎体力があり若かったこともあり、大事に至らずに済んだと思います。

多くの熱中症患者は、体温が平熱に戻った後に多臓器不全を起こして死の転帰をたどるケースも多いことを認識して頂きたく思います。

この熱中症は、飼主様が気を付ければ防ぐことが出来る疾病です。

不注意でペットの命を失くしてしまったら悔やみきれないものがあります。

キキちゃんは、まだ肝臓機能障害は残っておりますので、しばらく治療は必要となります。

元気に退院できてよかったです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

熱中症の怖さを感じられた方は、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL