損傷・中毒/うさぎ

2015年8月 6日 木曜日

ウサギの角膜損傷

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの角膜損傷です。

ウサギは鼻が短く、大きな眼球は外に突出してます。

そのため眼球は、色々な障害物で外傷性の角膜損傷を受けます。

ライオンラビットのモカ君(雄、3か月齢、体重550g)は、左眼が開かないとのことで来院されました。

よくよく左眼を確認しますと、流涙は著しく、瞼は赤く腫大し、粘稠性の高い目ヤニが出ています。

さらに上瞼を持ち上げると何か異物(下写真黄色矢印)が認められました。

植物の葉と思われますが、瞼の内側に迷入しているのが判明しました。

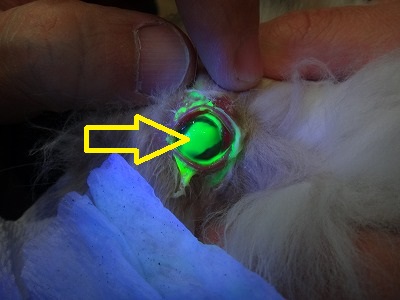

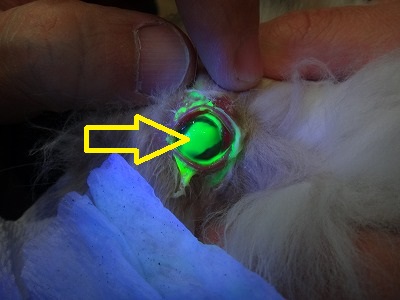

角膜が損傷しているかもしれませんので、確認のためフルオレセインによる角膜検査を実施しました。

フルオレセイン試験紙に数滴の生理食塩水を滴下して、その後試験紙を眼球結膜に接触させ、染色液を眼表面に接触させます(下写真)。

次いで、生理食塩水で眼表面を洗浄してコバルトブルーフィルターの光源で観察します。

フルオレセインは、角膜上皮欠損部に表皮細胞層から細胞間隙へ浸透する特性を持ちます。

角膜上皮の軽度障害ならば点状染色として観察され、びらん・潰瘍などの病変では、びまん性染色(広範囲にわたる単一な染色)が認められます。

今回のモカ君の場合、角膜のびまん性染色が認められました(下写真黄色矢印)。

恐らくモカ君は、この植物の葉が眼の中に入り込み、掻痒感から直接的に眼球をこすって、角膜損傷に至ったものと推察されました。

治療法として、抗菌点眼剤や抗コラゲナーゼ剤の点眼をご自宅でして頂きます。

眼を気にして前足でこする個体については、エリザベスカラーで眼を保護する必要があります。

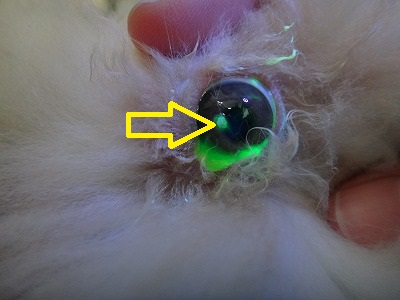

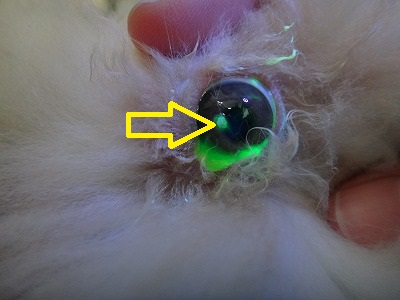

点眼を指示して、1週間後のモカ君の角膜染色検査です。

まだ下写真にあるように緑色に染色された角膜の損傷の部位が認められます。

受傷後2週目のモカ君です。

角膜染色試験を実施しました。

下写真にありますように、角膜にはフルオレセイン染色で染まる部分は認められません。

角膜損傷も無事完治したと判断して点眼処置は終了とさせて頂きました。

角膜は血管が走行していない部位なので、障害を受けますと点眼薬による治療が中心となります。

個体によっては、点眼が困難なケースもあります。

ご自宅手の点眼治療が中心となりますので、保定がある程度できるようにお願い致します。

モカ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの角膜損傷です。

ウサギは鼻が短く、大きな眼球は外に突出してます。

そのため眼球は、色々な障害物で外傷性の角膜損傷を受けます。

ライオンラビットのモカ君(雄、3か月齢、体重550g)は、左眼が開かないとのことで来院されました。

よくよく左眼を確認しますと、流涙は著しく、瞼は赤く腫大し、粘稠性の高い目ヤニが出ています。

さらに上瞼を持ち上げると何か異物(下写真黄色矢印)が認められました。

植物の葉と思われますが、瞼の内側に迷入しているのが判明しました。

角膜が損傷しているかもしれませんので、確認のためフルオレセインによる角膜検査を実施しました。

フルオレセイン試験紙に数滴の生理食塩水を滴下して、その後試験紙を眼球結膜に接触させ、染色液を眼表面に接触させます(下写真)。

次いで、生理食塩水で眼表面を洗浄してコバルトブルーフィルターの光源で観察します。

フルオレセインは、角膜上皮欠損部に表皮細胞層から細胞間隙へ浸透する特性を持ちます。

角膜上皮の軽度障害ならば点状染色として観察され、びらん・潰瘍などの病変では、びまん性染色(広範囲にわたる単一な染色)が認められます。

今回のモカ君の場合、角膜のびまん性染色が認められました(下写真黄色矢印)。

恐らくモカ君は、この植物の葉が眼の中に入り込み、掻痒感から直接的に眼球をこすって、角膜損傷に至ったものと推察されました。

治療法として、抗菌点眼剤や抗コラゲナーゼ剤の点眼をご自宅でして頂きます。

眼を気にして前足でこする個体については、エリザベスカラーで眼を保護する必要があります。

点眼を指示して、1週間後のモカ君の角膜染色検査です。

まだ下写真にあるように緑色に染色された角膜の損傷の部位が認められます。

受傷後2週目のモカ君です。

角膜染色試験を実施しました。

下写真にありますように、角膜にはフルオレセイン染色で染まる部分は認められません。

角膜損傷も無事完治したと判断して点眼処置は終了とさせて頂きました。

角膜は血管が走行していない部位なので、障害を受けますと点眼薬による治療が中心となります。

個体によっては、点眼が困難なケースもあります。

ご自宅手の点眼治療が中心となりますので、保定がある程度できるようにお願い致します。

モカ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年11月18日 月曜日

ウサギの感電(家電のケーブルにはご注意を!)

ウサギは何でも齧ります。

ウサギの歯は、常生歯という持続的に伸び続ける形態である以上、絶えず硬いものを齧って歯を摩耗させていかないと過長歯となります。

過長した歯棘が口腔内に傷害を与え、最終的に食欲減退に至ります。

齧り木だけ齧るウサギの場合は何の心配もありませんが、齧る対象が家電製品のケーブルであったら?

というのが、今回のテーマです。

ミニウサギのクルチェちゃん(1歳、雌)は家電製品のケーブルを齧ってから、食欲がなく口の周辺が腫れているとのことで来院されました。

以下の3枚の写真をご覧いただいて、口の周辺部が赤く腫脹しているのがお分かりいただけますか?

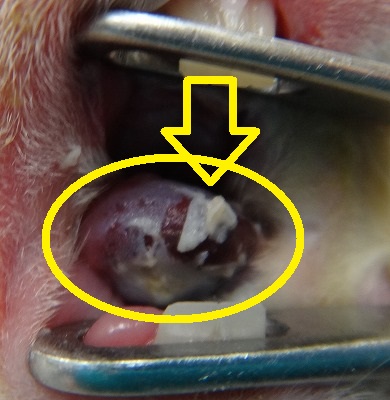

下写真の黄色丸で囲んだ箇所が腫れています。

電気コードを咬んで、感電した犬の診察を過去にしたことがあります。

その時は口腔内の熱傷と胃内に通電した結果、胃潰瘍を伴っていました。

その犬の場合は、咬みきったコードをある程度の長さまで飲み込んでしまったための結果です。

今回のクルチェちゃんの場合は、ウサギであるがゆえに電気コードを口先で齧っていたために口吻部のみの熱傷でとどまったと思われます。

口腔内を確認するために、開口器を用いて検査します。

舌が暗赤色に腫れ上がって(黄色丸)、上皮が熱変性して剥離しています(黄色矢印)。

水は何とか飲めるようですが、チモシーやペレットは厳しいかもしれません。

抗生剤とステロイド剤を処方させて頂きました。

しばらくの間は流動食でつないでいただく必要があります。

ウサギをケージから放って室内を徘徊させる習慣があるご家庭は、くれぐれも家電製品のケーブルを齧ったりしないように、細心の注意を払って下さいね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年8月10日 土曜日

ウサギの頚部咬傷(肉垂損傷)

ウサギの雌はどんなに遅くとも、2,3歳以降になりますと頚部下方に大きな肉のヒダが形成されます。

これを肉垂(にくすい)と称します。

この肉垂は個体差があり、肥満傾向のあるウサギは大きな肉垂をしていることが多いです。

よく肉垂を指してウサギのマフラーといわれる飼主様も多いです。

出産時にこの肉垂の被毛をむしって、巣材にしたりもします。

今回、ご紹介しますのは、三重県からはるばるご来院頂きましたホーランドロップイヤーのきなこちゃん(7か月)です。

きなこちゃんは、この肉垂の付け根にあたる皮膚が炎症を起こし、自身で齧って皮膚潰瘍になってしまいました。

上写真黄色丸で囲んだ部位が、自咬症で生じた皮膚の傷です。

すでに薄い瘡蓋が形成されていますが、きなこちゃんからすると患部が痒いようで自咬が続いているようです。

早速治療に入ります。

まず患部を丹念に消毒液で先勝消毒します。

患部に肉芽組織形成を促すクリームと抗生剤のクリームを塗布します。

患部を保護するためにガーゼでテーピングして保護します。

遠方から受診されていますので、ご自宅で患部の消毒とクリームの塗布を指示して終了です。

下写真は、きなこちゃんの3週間後の患部です。

潰瘍を起こしていていた患部は、きれいに新生した皮膚に被覆されています。

発毛もすでに始まっており、患部を隠すくらいになっています。

肉垂は大きいほど皮膚の間で通気性が悪くなりますので、状況によっては湿性皮膚炎を引き起こします。

皮膚炎の患部が気になり始めますと、今回のきなこちゃんの様に自咬に走る可能性があります。

ウサギの切歯(前歯)は非常に鋭利ですから、簡単に皮膚を剥離してしまいます。

暑い日が続きます。

大きな肉垂をお持ちのウサギを飼育されている飼主様は、肉垂の周囲の皮膚が蒸れて炎症を起こしていないかご確認ください。

これを肉垂(にくすい)と称します。

この肉垂は個体差があり、肥満傾向のあるウサギは大きな肉垂をしていることが多いです。

よく肉垂を指してウサギのマフラーといわれる飼主様も多いです。

出産時にこの肉垂の被毛をむしって、巣材にしたりもします。

今回、ご紹介しますのは、三重県からはるばるご来院頂きましたホーランドロップイヤーのきなこちゃん(7か月)です。

きなこちゃんは、この肉垂の付け根にあたる皮膚が炎症を起こし、自身で齧って皮膚潰瘍になってしまいました。

上写真黄色丸で囲んだ部位が、自咬症で生じた皮膚の傷です。

すでに薄い瘡蓋が形成されていますが、きなこちゃんからすると患部が痒いようで自咬が続いているようです。

早速治療に入ります。

まず患部を丹念に消毒液で先勝消毒します。

患部に肉芽組織形成を促すクリームと抗生剤のクリームを塗布します。

患部を保護するためにガーゼでテーピングして保護します。

遠方から受診されていますので、ご自宅で患部の消毒とクリームの塗布を指示して終了です。

下写真は、きなこちゃんの3週間後の患部です。

潰瘍を起こしていていた患部は、きれいに新生した皮膚に被覆されています。

発毛もすでに始まっており、患部を隠すくらいになっています。

肉垂は大きいほど皮膚の間で通気性が悪くなりますので、状況によっては湿性皮膚炎を引き起こします。

皮膚炎の患部が気になり始めますと、今回のきなこちゃんの様に自咬に走る可能性があります。

ウサギの切歯(前歯)は非常に鋭利ですから、簡単に皮膚を剥離してしまいます。

暑い日が続きます。

大きな肉垂をお持ちのウサギを飼育されている飼主様は、肉垂の周囲の皮膚が蒸れて炎症を起こしていないかご確認ください。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

応援して頂ける方は、こちら をクリックして頂けると励みになります。

をクリックして頂けると励みになります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2012年10月 6日 土曜日

ウサギの咬傷

ウサギを多頭飼育飼育する際にご注意いただきたいのは、特に雄同士にしてしまうと喧嘩を始めてしまいます。

雄ウサギは縄張り意識が強く、一つのケージで飼育するのは難しいと言えます。

今回、ご紹介するのは喧嘩で咬まれてしまったウサギ君です。

まだ2か月齢の雄ウサギ君ですが、しっかり喧嘩はするようで上の写真、黄色丸のところにありますように咬傷でザックリ皮膚が裂けてしまっています。

痛々しい限りですが、早速患部を洗浄して消毒をし、縫合処置を実施しました。

ウサギは非常に愛くるしい動物ですが、切歯は鋭く一枚刃で咬めば、ザックリと皮膚を簡単に切り裂きます。

雄同士では喧嘩は避けられませんし、雄と雌のつがいであってもケージが狭ければストレスで喧嘩をします。

したがって、多頭飼育する際はお互いの相性やケージ内の一匹あたりの密度を考慮して頂くようお願いいたします。

このウサギ君は暫く、抗生剤の投薬が必要となりました。

雄ウサギは縄張り意識が強く、一つのケージで飼育するのは難しいと言えます。

今回、ご紹介するのは喧嘩で咬まれてしまったウサギ君です。

まだ2か月齢の雄ウサギ君ですが、しっかり喧嘩はするようで上の写真、黄色丸のところにありますように咬傷でザックリ皮膚が裂けてしまっています。

痛々しい限りですが、早速患部を洗浄して消毒をし、縫合処置を実施しました。

ウサギは非常に愛くるしい動物ですが、切歯は鋭く一枚刃で咬めば、ザックリと皮膚を簡単に切り裂きます。

雄同士では喧嘩は避けられませんし、雄と雌のつがいであってもケージが狭ければストレスで喧嘩をします。

したがって、多頭飼育する際はお互いの相性やケージ内の一匹あたりの密度を考慮して頂くようお願いいたします。

このウサギ君は暫く、抗生剤の投薬が必要となりました。

ちびっ子ウサギでも喧嘩は真剣勝負!

ビックリされた方はこちら をクリックしていただけると嬉しいです。

をクリックしていただけると嬉しいです。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL