スタッフブログ

2018年10月26日 金曜日

新人獣医師平林のつぶやき ~犬の白内障~

こんにちは。獣医師の平林です。

人間も動物も、季節の変わり目で体調を崩してしまいがちですね。

かくいう私も先日風邪をひいてしまいました。

みなさまは体を冷やさないようにして過ごされてくださいね。

さて、今回は犬の白内障についてお話ししたいと思います。

<白内障とは?>

白内障とは、眼の中にある水晶体、または水晶体嚢が混濁した状態を指します。

水晶体は色素や血管のない透明な組織、水晶体嚢はそれを包む膜構造です。

カメラでいうレンズの役目を果たしており、光を屈折させ、網膜上に鮮明な像を結像させます。

このレンズが濁ってしまうことによって眼が見えにくくなったり、濁り方によっては光を乱反射して眩しさを感じてしまったりします。

<水晶体について>

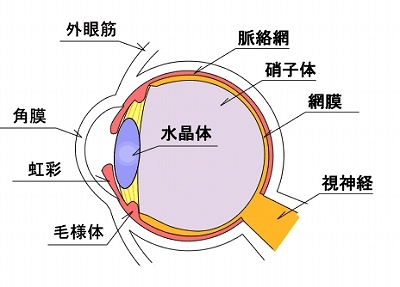

上の画像は、眼球の模式図です。

水晶体は、65%の水分と35%のタンパク質からできており、水分量は加齢により減少します。

タンパク質はクリスタリン(可溶性)とアルブミノイド(不溶性)から構成されており、これらが加齢に伴い変性・増加すると水晶体が混濁、すなわち眼が白く濁った状態になります。

<核硬化症>

加齢とともに水晶体の中心部(水晶体核)が圧縮され、周囲に比べて核の透明度が低下してくることがあります。

これは核硬化症といい、白内障に似ています。

水晶体全体の混濁である白内障と違い視覚障害とはなりませんが、ご家庭で見分けるのは簡単ではないと思います。

ワンちゃんの眼に濁りが見られたら、一度病院で診てもらうのが良いですね。

<原因>

白内障の原因として、最も多いのが加齢によるものです。

人間も白内障といえば加齢が原因である場合がほとんどですね。

人間は、早い人では40代になると眼が白く濁り始めるそうです。

犬の場合、早ければ5~6歳で眼の白濁が始まります。

遺伝によるものもあり、2歳以下の純血種に見られます。

フレンチブルドッグやボストンテリア、トイプードル、シェパードなどが代表的です。

その他、外傷によるもの、薬物・中毒・放射線によるもの、糖尿病などの全身疾患に関連するものなど原因は様々です。

<ステージによる分類>

初発期

→水晶体の10~15%が混濁します。

この段階では日常生活に不自由が出てくることは稀です。

未熟期

→15%以上の、全域には及ばない混濁が見られます。

成熟期

→全域が混濁します。

視覚障害が重度、または視覚が消失します。

動きが慎重になったり、明るいところでものにぶつかったりといったことが見られます。

過熱期

→水晶体タンパクが液化・融解します。

液化したタンパクは眼内に漏出し、水晶体の厚みは減少します。

また、漏出タンパクが原因となり、ブドウ膜炎を引き起こしてしまうこともあります。

<白内障の治療>

外科的治療は、術前・術後の管理が非常に重要でワンちゃんと飼い主様の大きな協力のもと成り立つということ、術後の合併症により状態が悪化する場合があること、非常に高額であることなどから、内科的治療が選択されるケースが多いと思います。

内科的治療では、点眼による治療を主軸として行います。

現在、日本で広く使われている点眼薬はピレノキシンという成分を含んだものとなっています。

当院でも白内障のワンちゃんにお出ししているのはこの目薬ですね。

このピレノキシンは、抗酸化作用・タンパク変性阻害作用をもつため、白内障の進行を抑える効果があるとされています。

あくまで進行を抑えるのが目的となりますので、少しでも早い段階で使い始めて頂くとより効果的ですね。

<さいごに>

白内障はタンパク変性の結果として生じる水晶体の混濁です。

生卵とゆで卵の関係をイメージして頂くと分かりやすいかと思いますが、一度変性してしまったタンパクは、薬によって元に戻すことは残念ながら出来ないのが現状です。

そのため、白内障になってしまったら、早めの段階で点眼による治療を始め、進行を食い止めるということが非常に重要です。

おうちのワンちゃんが5~6歳を迎えたら、定期的に眼をかかりつけの病院で診てもらうようにしましょう。

余談ですが、さいごにエキゾチックアニマルの白内障として、ハリネズミさんの写真を紹介させて頂きます。

定期的に白内障のチェックをして貰おう!と思って頂けた方はクリックをして頂けると励みになります!

人間も動物も、季節の変わり目で体調を崩してしまいがちですね。

かくいう私も先日風邪をひいてしまいました。

みなさまは体を冷やさないようにして過ごされてくださいね。

さて、今回は犬の白内障についてお話ししたいと思います。

<白内障とは?>

白内障とは、眼の中にある水晶体、または水晶体嚢が混濁した状態を指します。

水晶体は色素や血管のない透明な組織、水晶体嚢はそれを包む膜構造です。

カメラでいうレンズの役目を果たしており、光を屈折させ、網膜上に鮮明な像を結像させます。

このレンズが濁ってしまうことによって眼が見えにくくなったり、濁り方によっては光を乱反射して眩しさを感じてしまったりします。

<水晶体について>

上の画像は、眼球の模式図です。

水晶体は、65%の水分と35%のタンパク質からできており、水分量は加齢により減少します。

タンパク質はクリスタリン(可溶性)とアルブミノイド(不溶性)から構成されており、これらが加齢に伴い変性・増加すると水晶体が混濁、すなわち眼が白く濁った状態になります。

<核硬化症>

加齢とともに水晶体の中心部(水晶体核)が圧縮され、周囲に比べて核の透明度が低下してくることがあります。

これは核硬化症といい、白内障に似ています。

水晶体全体の混濁である白内障と違い視覚障害とはなりませんが、ご家庭で見分けるのは簡単ではないと思います。

ワンちゃんの眼に濁りが見られたら、一度病院で診てもらうのが良いですね。

<原因>

白内障の原因として、最も多いのが加齢によるものです。

人間も白内障といえば加齢が原因である場合がほとんどですね。

人間は、早い人では40代になると眼が白く濁り始めるそうです。

犬の場合、早ければ5~6歳で眼の白濁が始まります。

遺伝によるものもあり、2歳以下の純血種に見られます。

フレンチブルドッグやボストンテリア、トイプードル、シェパードなどが代表的です。

その他、外傷によるもの、薬物・中毒・放射線によるもの、糖尿病などの全身疾患に関連するものなど原因は様々です。

<ステージによる分類>

初発期

→水晶体の10~15%が混濁します。

この段階では日常生活に不自由が出てくることは稀です。

未熟期

→15%以上の、全域には及ばない混濁が見られます。

成熟期

→全域が混濁します。

視覚障害が重度、または視覚が消失します。

動きが慎重になったり、明るいところでものにぶつかったりといったことが見られます。

過熱期

→水晶体タンパクが液化・融解します。

液化したタンパクは眼内に漏出し、水晶体の厚みは減少します。

また、漏出タンパクが原因となり、ブドウ膜炎を引き起こしてしまうこともあります。

<白内障の治療>

外科的治療は、術前・術後の管理が非常に重要でワンちゃんと飼い主様の大きな協力のもと成り立つということ、術後の合併症により状態が悪化する場合があること、非常に高額であることなどから、内科的治療が選択されるケースが多いと思います。

内科的治療では、点眼による治療を主軸として行います。

現在、日本で広く使われている点眼薬はピレノキシンという成分を含んだものとなっています。

当院でも白内障のワンちゃんにお出ししているのはこの目薬ですね。

このピレノキシンは、抗酸化作用・タンパク変性阻害作用をもつため、白内障の進行を抑える効果があるとされています。

あくまで進行を抑えるのが目的となりますので、少しでも早い段階で使い始めて頂くとより効果的ですね。

<さいごに>

白内障はタンパク変性の結果として生じる水晶体の混濁です。

生卵とゆで卵の関係をイメージして頂くと分かりやすいかと思いますが、一度変性してしまったタンパクは、薬によって元に戻すことは残念ながら出来ないのが現状です。

そのため、白内障になってしまったら、早めの段階で点眼による治療を始め、進行を食い止めるということが非常に重要です。

おうちのワンちゃんが5~6歳を迎えたら、定期的に眼をかかりつけの病院で診てもらうようにしましょう。

余談ですが、さいごにエキゾチックアニマルの白内障として、ハリネズミさんの写真を紹介させて頂きます。

定期的に白内障のチェックをして貰おう!と思って頂けた方はクリックをして頂けると励みになります!

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2018年10月19日 金曜日

獣医師中嶋のコラム ~手術中の麻酔管理 (第2回)~

ご無沙汰しております、獣医師の中嶋です。

急に寒くなって来ましたね。皆さまも体調を崩されぬよう、お気を付け下さい。

前回は麻酔の必要性、目的についてお話させていただきました。

前回のコラムはこちら

第2回の今回は麻酔中の呼吸についてお話しさせていただきます。

手術中は手術を行いやすくするために、自身で行う呼吸(自発呼吸)から人工呼吸に切り替えます。

意識が消失し、のどの反射(咽頭反射)が消失したら、気管内に気管チューブを挿入(挿管)します。

これは、当院の看板犬 ドゥ の手術の時の写真です。

挿管を行ったら気管チューブに麻酔器を接続し、酸素と麻酔を送ります。

手動で麻酔バックを人の手で押して酸素を吸入させることもできますが、特殊な状況を除いては、下の写真の、自動換気装置(ベンチレーター)に切り替えることが多いです。

ベンチレーターは呼吸回数、吸気圧、吸気時間を設定してあげれば、自動で正確にその通りに働いてくれます。

呼吸に異常があればベンチレーターがある程度は教えてくれます。しかし、すべての異常を検知できるわけではないので、私たちが逐一、異常がないかチェックをしています。

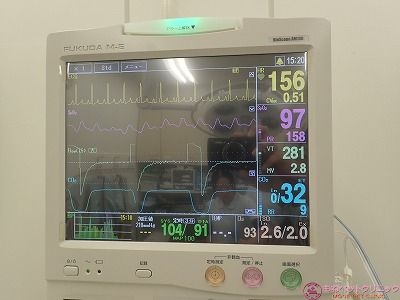

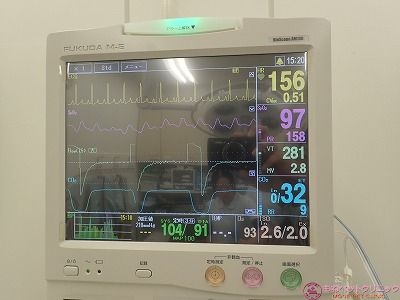

その際に重要となるのが麻酔モニターです。

麻酔モニターにはいろいろな数字が表示されますが、代表的なものは、

心電図

血中の酸素(ここではSpO2と表記します)

呼気中の二酸化炭素(ここではEtCO2と表記します)

などです。

どれも重要な項目なのですが、呼吸に異常があったときに、初めに反応があるのが、呼気中の二酸化炭素の指標であるEtCO2(正式名は呼気終末二酸化

炭素分圧)です。

黄色マル印のところに、センサーにつながるチューブがあります。

ここから、呼気中の二酸化炭素(CO2)を測ります。

次に反応があるのが血中の酸素の指標であるSpO2(正式名は経皮的動脈血酸素飽和度)

です。

舌や肉球の間で測ります。人だと指の先など(なので経皮的)

ここではドゥの舌で測っています。(黄色矢印)

一番最後に反応があるのが心電図です。

つまり、呼吸の異常で心電図に反応が見られた時にはかなり危険な状態ということになります。

一番反応が良いのはEtCO2なので、基本的にはこれを見ながら、ベンチレーターの設定(呼吸回数、吸気圧、吸気時間)を変更して呼吸の調節をしています。

このように、麻酔中に正常に呼吸ができるように管理をしています。

次回は手術で使う麻酔薬についてお話します。

もしよろしければ

こちら のクリックをよろしくお願いします。

のクリックをよろしくお願いします。

急に寒くなって来ましたね。皆さまも体調を崩されぬよう、お気を付け下さい。

前回は麻酔の必要性、目的についてお話させていただきました。

前回のコラムはこちら

第2回の今回は麻酔中の呼吸についてお話しさせていただきます。

手術中は手術を行いやすくするために、自身で行う呼吸(自発呼吸)から人工呼吸に切り替えます。

意識が消失し、のどの反射(咽頭反射)が消失したら、気管内に気管チューブを挿入(挿管)します。

これは、当院の看板犬 ドゥ の手術の時の写真です。

挿管を行ったら気管チューブに麻酔器を接続し、酸素と麻酔を送ります。

手動で麻酔バックを人の手で押して酸素を吸入させることもできますが、特殊な状況を除いては、下の写真の、自動換気装置(ベンチレーター)に切り替えることが多いです。

ベンチレーターは呼吸回数、吸気圧、吸気時間を設定してあげれば、自動で正確にその通りに働いてくれます。

呼吸に異常があればベンチレーターがある程度は教えてくれます。しかし、すべての異常を検知できるわけではないので、私たちが逐一、異常がないかチェックをしています。

その際に重要となるのが麻酔モニターです。

麻酔モニターにはいろいろな数字が表示されますが、代表的なものは、

心電図

血中の酸素(ここではSpO2と表記します)

呼気中の二酸化炭素(ここではEtCO2と表記します)

などです。

どれも重要な項目なのですが、呼吸に異常があったときに、初めに反応があるのが、呼気中の二酸化炭素の指標であるEtCO2(正式名は呼気終末二酸化

炭素分圧)です。

黄色マル印のところに、センサーにつながるチューブがあります。

ここから、呼気中の二酸化炭素(CO2)を測ります。

次に反応があるのが血中の酸素の指標であるSpO2(正式名は経皮的動脈血酸素飽和度)

です。

舌や肉球の間で測ります。人だと指の先など(なので経皮的)

ここではドゥの舌で測っています。(黄色矢印)

一番最後に反応があるのが心電図です。

つまり、呼吸の異常で心電図に反応が見られた時にはかなり危険な状態ということになります。

一番反応が良いのはEtCO2なので、基本的にはこれを見ながら、ベンチレーターの設定(呼吸回数、吸気圧、吸気時間)を変更して呼吸の調節をしています。

このように、麻酔中に正常に呼吸ができるように管理をしています。

次回は手術で使う麻酔薬についてお話します。

もしよろしければ

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL