フェレットの疾病

2023年5月23日 火曜日

フェレットの潰瘍性舌炎

こんにちは 院長の伊藤です。

本日、ご紹介しますのはフェレットの舌炎です。

比較的、フェレットでは遭遇する機会の少ない症例と思われます。

歯周病に伴い、歯肉口内炎へと発展するケースは多いのですが、今回は特にその発症原因が不明です。

ただ舌が潰瘍を起こし、続発的に肉芽組織を形成し、それが口腔内で障害物(腫瘤)となり摂食出来なくなったケースです。

フェレットのむうちゃん(体重500g、避妊済、3歳)は、舌が腫れて食餌が十分に取れないとのことで来院されました。

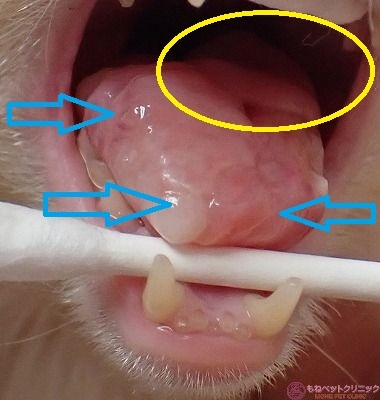

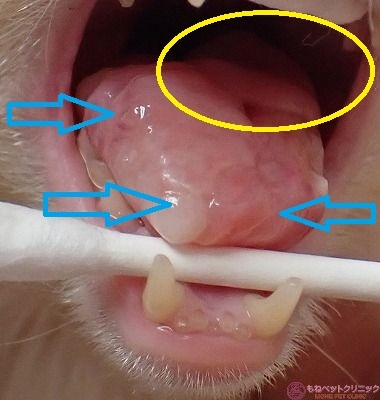

開口して口腔内を確認しました。

下写真の黄色丸がむうちゃんの舌です。

青矢印が下の側面に生じた腫瘤を示します。

左側面の画像です。

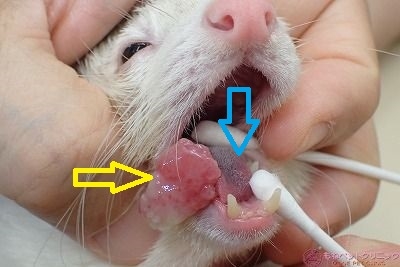

舌の右側面に発生した腫瘤(黄色丸)であることが分かります。

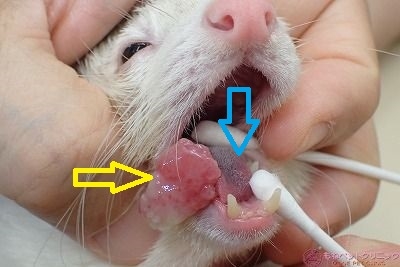

この腫瘤(下写真黄色矢印)はかなり大きく一旦口腔外に出すと数センチに及ぶ大きさであることが判明しました(青矢印は舌を示す)。

これだけの大きさの腫瘤が口腔内に存在するだけでも、食餌の咀嚼に障害になり、水も十分に飲めないと思います。

以前は900g近い体重があったむうちゃんが、現時点で500gまで落ちてるのもこの腫瘤が原因かもしれません。

腫瘤の先端部(黄色矢印)はクリーム色に変色しており、細菌感染を伴う潰瘍が認められます。

舌と腫瘤の境界面は茎状の組織で連携しているようで、切除分離は容易に出来そうです。

摂食行動が一日も早く出来る様にするため、外科的切除をお勧めしました。

細胞診も重要ですが検査に外注したら結果が判明するのに1週間はかかります。

切除した腫瘤を病理検査に出して確認した方が、迅速な対応が可能と考えました。

早速、むうちゃんに全身麻酔を実施します。

麻酔導入箱に入れてイソフルランで導入麻酔します。

麻酔導入が完了し、マスク麻酔に切り替えます。

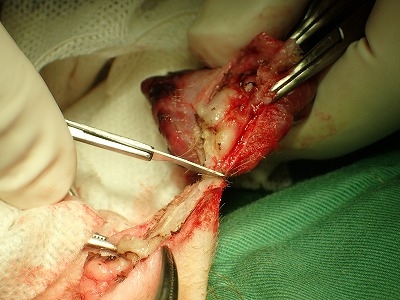

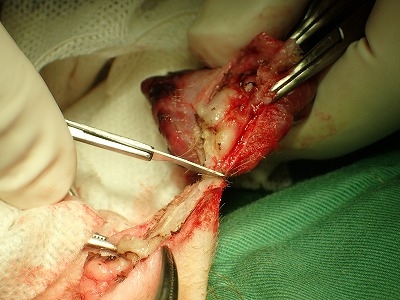

腫瘤を口腔外に出します。

むうちゃんの全身麻酔は安定してきました。

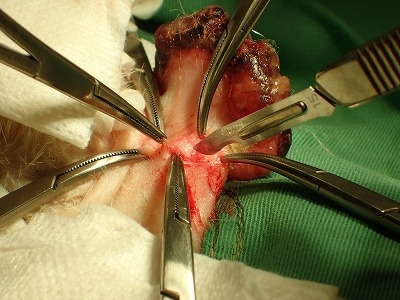

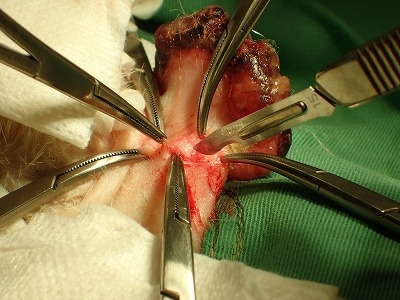

腫瘤を牽引するための支持糸をかけます。

腫瘤と舌との連携部を明らかにするために必要です。

腫瘤と舌との連絡は扁平状の組織で繋がっています。

その幅は約10mm位です。

この腫瘤自体が腫瘍である可能性もありますので、舌から太い栄養血管が走行している可能性もあります。

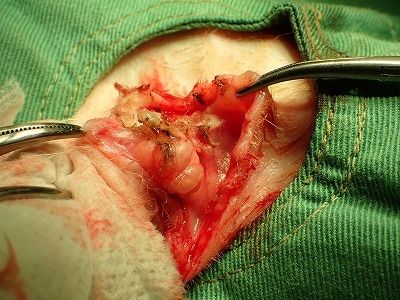

そのため、腫瘤と舌との連携部をバイクランプでシーリング(下写真)します。

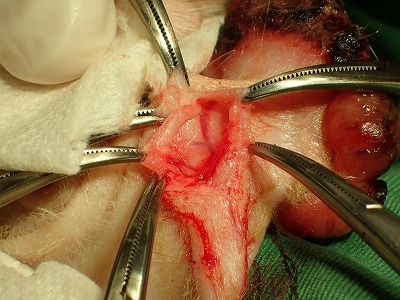

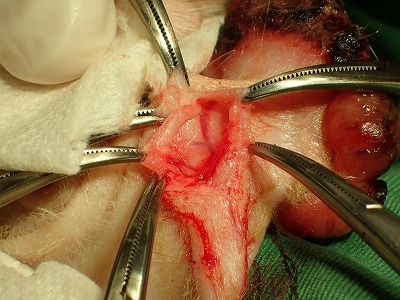

連携部が熱変性しているのを確認して硬性メスで離断します。

メスを入れたところ、特に出血もなく離断完了です。

離断部を青矢印で示します。

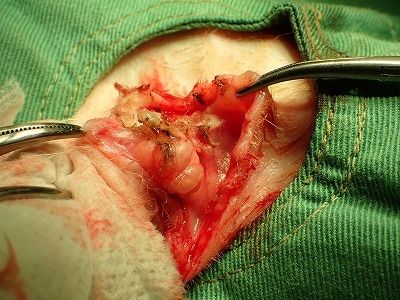

バイクランプで切除部の一部が火傷になりました。

切除部辺縁は特に縫合せずに肉芽形成を待つこととします。

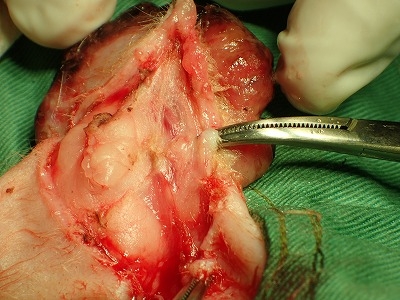

下写真黄色丸が切除した腫瘤です。

大きさは10×10×2mmありました。

これだけの大きさの腫瘤は摂食障害になります。

麻酔からの半覚醒状態のむうちゃんです。

完全に覚醒しました。

切除した腫瘤の表側と裏側の写真です。

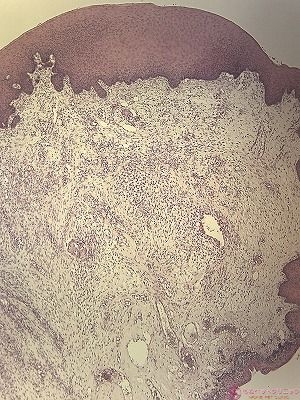

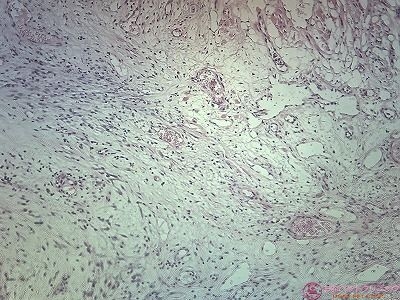

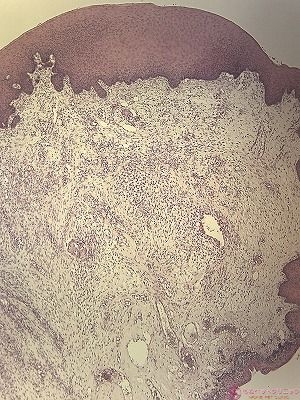

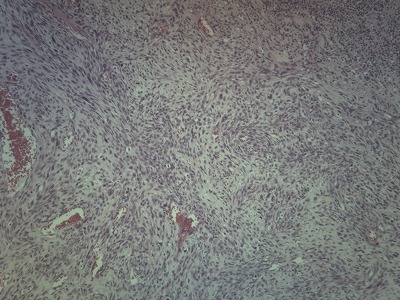

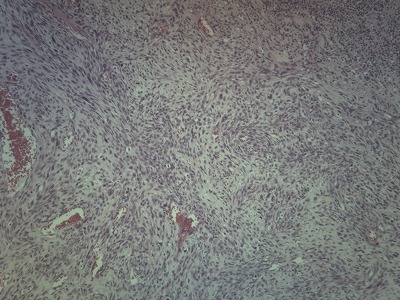

下写真は低倍率の病理像です。

広範囲にわたり潰瘍化に伴う粘膜下における、びまん性重度の炎症細胞浸潤が認められます。

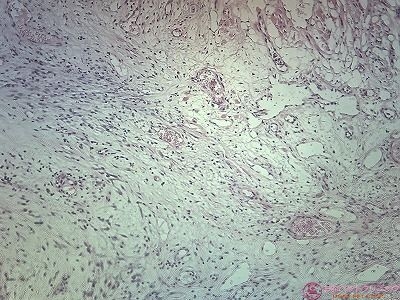

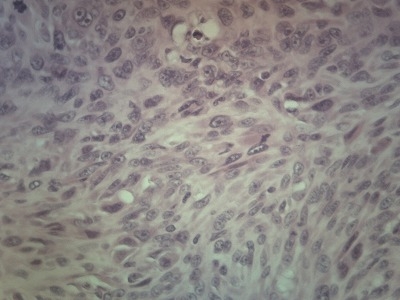

高倍率の病理像です。

好中球、組織球、リンパ球、形質細胞が混在した炎症細胞浸潤像、間質における繊維芽細胞、水腫、粘液沈着が特徴です。

明らかな腫瘍性病変、感染性病原体、異物は認められませんでした。

病理診断名は潰瘍性舌炎でした。

退院時のむうちゃんです。

特に摂食行動は正常で問題ありません。

1週間後のむうちゃんの口腔内です。

下写真黄色丸は切除跡ですが、肉芽が形成され修復が確認されます。

今回、何が原因で舌の側面に肉芽組織が形成されたかは不明です。

可能性としては、外傷か唾液腺破綻などが原因かもしれません。

口の中の邪魔な腫瘤が無くなって、十分食餌も取れるようになり、500gの体重が術後1週間で800gに戻りました。

むうちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日、ご紹介しますのはフェレットの舌炎です。

比較的、フェレットでは遭遇する機会の少ない症例と思われます。

歯周病に伴い、歯肉口内炎へと発展するケースは多いのですが、今回は特にその発症原因が不明です。

ただ舌が潰瘍を起こし、続発的に肉芽組織を形成し、それが口腔内で障害物(腫瘤)となり摂食出来なくなったケースです。

フェレットのむうちゃん(体重500g、避妊済、3歳)は、舌が腫れて食餌が十分に取れないとのことで来院されました。

開口して口腔内を確認しました。

下写真の黄色丸がむうちゃんの舌です。

青矢印が下の側面に生じた腫瘤を示します。

左側面の画像です。

舌の右側面に発生した腫瘤(黄色丸)であることが分かります。

この腫瘤(下写真黄色矢印)はかなり大きく一旦口腔外に出すと数センチに及ぶ大きさであることが判明しました(青矢印は舌を示す)。

これだけの大きさの腫瘤が口腔内に存在するだけでも、食餌の咀嚼に障害になり、水も十分に飲めないと思います。

以前は900g近い体重があったむうちゃんが、現時点で500gまで落ちてるのもこの腫瘤が原因かもしれません。

腫瘤の先端部(黄色矢印)はクリーム色に変色しており、細菌感染を伴う潰瘍が認められます。

舌と腫瘤の境界面は茎状の組織で連携しているようで、切除分離は容易に出来そうです。

摂食行動が一日も早く出来る様にするため、外科的切除をお勧めしました。

細胞診も重要ですが検査に外注したら結果が判明するのに1週間はかかります。

切除した腫瘤を病理検査に出して確認した方が、迅速な対応が可能と考えました。

早速、むうちゃんに全身麻酔を実施します。

麻酔導入箱に入れてイソフルランで導入麻酔します。

麻酔導入が完了し、マスク麻酔に切り替えます。

腫瘤を口腔外に出します。

むうちゃんの全身麻酔は安定してきました。

腫瘤を牽引するための支持糸をかけます。

腫瘤と舌との連携部を明らかにするために必要です。

腫瘤と舌との連絡は扁平状の組織で繋がっています。

その幅は約10mm位です。

この腫瘤自体が腫瘍である可能性もありますので、舌から太い栄養血管が走行している可能性もあります。

そのため、腫瘤と舌との連携部をバイクランプでシーリング(下写真)します。

連携部が熱変性しているのを確認して硬性メスで離断します。

メスを入れたところ、特に出血もなく離断完了です。

離断部を青矢印で示します。

バイクランプで切除部の一部が火傷になりました。

切除部辺縁は特に縫合せずに肉芽形成を待つこととします。

下写真黄色丸が切除した腫瘤です。

大きさは10×10×2mmありました。

これだけの大きさの腫瘤は摂食障害になります。

麻酔からの半覚醒状態のむうちゃんです。

完全に覚醒しました。

切除した腫瘤の表側と裏側の写真です。

下写真は低倍率の病理像です。

広範囲にわたり潰瘍化に伴う粘膜下における、びまん性重度の炎症細胞浸潤が認められます。

高倍率の病理像です。

好中球、組織球、リンパ球、形質細胞が混在した炎症細胞浸潤像、間質における繊維芽細胞、水腫、粘液沈着が特徴です。

明らかな腫瘍性病変、感染性病原体、異物は認められませんでした。

病理診断名は潰瘍性舌炎でした。

退院時のむうちゃんです。

特に摂食行動は正常で問題ありません。

1週間後のむうちゃんの口腔内です。

下写真黄色丸は切除跡ですが、肉芽が形成され修復が確認されます。

今回、何が原因で舌の側面に肉芽組織が形成されたかは不明です。

可能性としては、外傷か唾液腺破綻などが原因かもしれません。

口の中の邪魔な腫瘤が無くなって、十分食餌も取れるようになり、500gの体重が術後1週間で800gに戻りました。

むうちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2023年4月21日 金曜日

フェレットの腸閉塞(毛球)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フェレットの異物誤飲です。

過去にもフェレットの異物誤飲をご紹介していますので、宜しかったら以下にリンクを貼りましたので、ご参照下さい。

フェレットの異物誤飲 フェレットの異物誤飲(その2)

フェレットの異物誤飲は、犬のそれと異なり胃内で異物を見つけるケースは比較的少なく、ほとんど腸内に降りてきてから症状(悪心、流涎、下痢)を訴えて来院することが多いようです。

今回は、2日前から食欲がなくお腹が張り出したとのことでフェレットのプルちゃん(2歳7カ月齢、避妊済み、体重700g)は来院されました。

口腔内から出血(黄色矢印)が認められます。

フェレットの嘔吐は犬のように頻発することはなく、最初は悪心、流涎が症状として現れます。

この時、前足で口元を引掻いたりしますので、今回のプルちゃんの出血はそれが原因かもしれません。

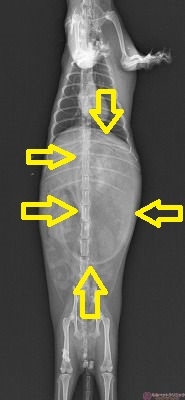

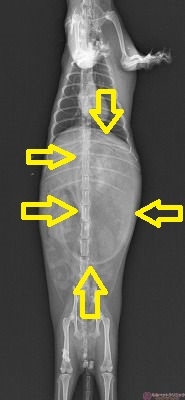

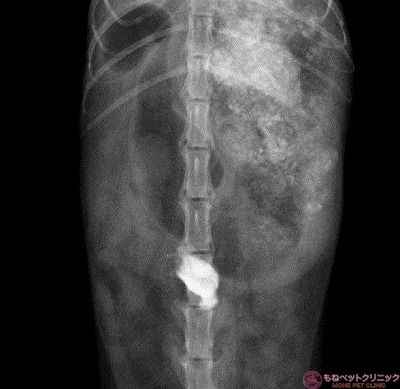

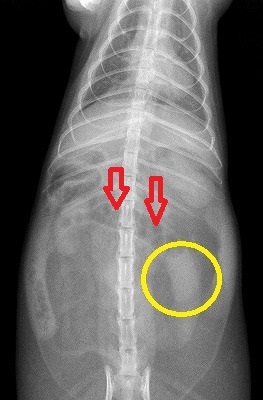

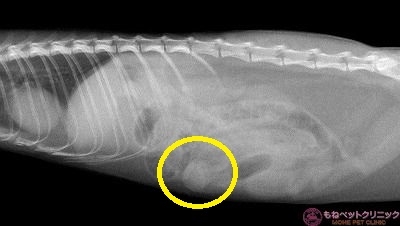

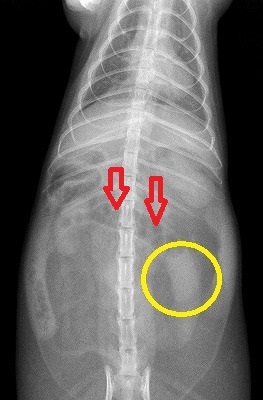

触診では胃が鼓張しており、レントゲン撮影を実施しました。

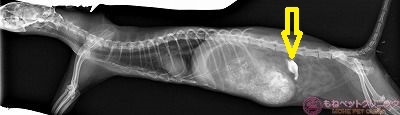

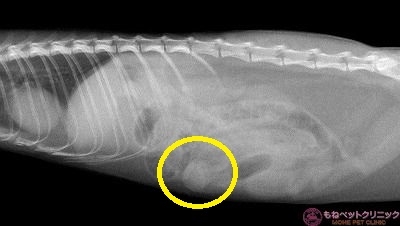

下写真で胃内にガスが貯留してます(黄色矢印)。

側臥の写真では胃の鼓張(黄色丸)が激しく、腹腔内を胃が占めている状態です。

胃が鼓張しているということは、胃から小腸にかけて蠕動が停滞して内容物が先に送り込めずに、胃腸内発酵によりガスが産生されている可能性があります。

プルちゃんの年齢から異物誤飲の可能性を疑い、硫酸バリウムを飲んでもらい消化管造影を実施しました。

下写真はバリウムを飲まされているプルちゃんです。

フェレットは肉食獣であり、消化管は細く、盲腸を欠いた単純な形態を呈します。

食物を摂食してから排泄するまでの所要時間は、肉を基本とした場合は148~219分(Bauck,L.S.(1985):Salivary mucocele in 2 ferrets. Mod Vet Pract.66:337-339.)と報告されてます。

フェレットは肉食獣であるため、摂食後から排泄までの所要時間が短いのが特徴です。

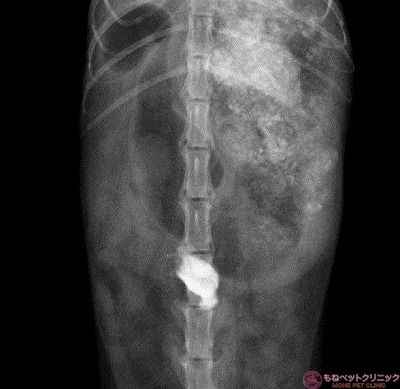

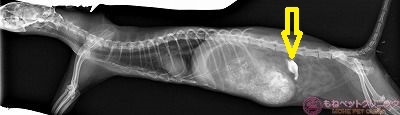

下写真はバリウム投与直後のレントゲン像です。

黄色矢印は胃内のバリウムを示します。

次いで、15分ごとにレントゲン撮影を行いました。

フェレットの場合は、約2.5~3時間くらいでバリウムは直腸に到達します。

下写真は3時間後の画像です。

空回腸部(下写真黄色丸)にバリウムが残っているのがお分かり頂けると思います。

バリウムが残存してる部位の拡大像です。

側臥の画像です。

黄色矢印は同じく投与3時間後のバリウム残存部です。

拡大像です。

バリウム投与して3時間以降のレントゲン像でも特に残存部の移動は無く、おそらくこの部位で異物が腸閉塞を引き起こしている可能性があります。

血液検査を実施し、全身麻酔にプルちゃんが耐えられるのを確認した後、試験的開腹を行うことにしました。

プルちゃんの前足に留置針をセットし、点滴の準備をします。

視線が定まっていないプルちゃんです。

イソフルランで麻酔導入を行っています。

麻酔導入完了後、維持麻酔してます。

下腹部の剃毛です。

下腹部、特に胃の鼓張が高度です。

全身麻酔も安定してきましたので、これから開腹に移ります。

臍下から正中線に沿ってメスを入れていきます。

ガスで鼓張している胃が開腹と同時に飛び出してきました。

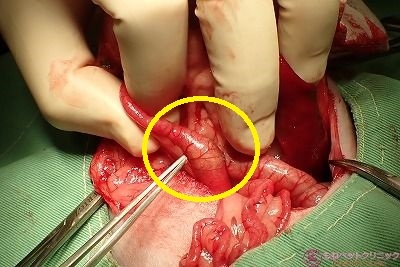

消化管造影でバリウムが残存していた部位を触診で探査します。

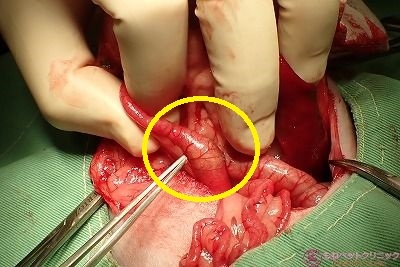

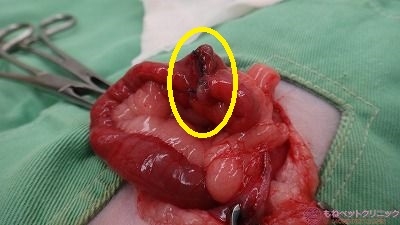

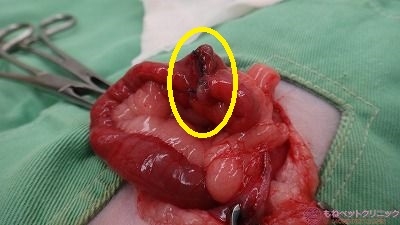

下写真黄色丸の部位に硬い内容物が小腸に閉塞(イレウス)を起こしているのが判明しました。

拡大した像です。

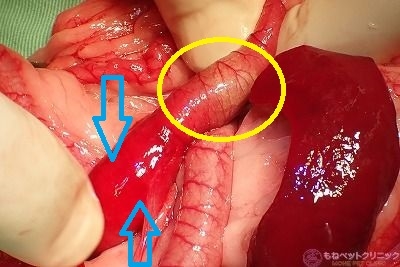

この硬い異物(黄色丸)の頭側側(胃側)は小腸が炎症を起こして赤くなっています(青矢印)。

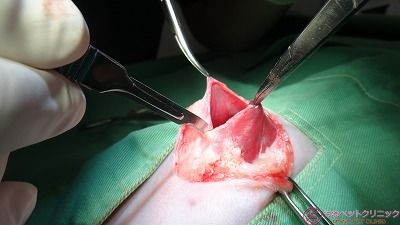

閉塞部にメスを入れます。

腸内には腸内容物と共に毛球が詰まっており、これが腸閉塞(イレウス)の原因になっていたようです。

毛球を摘出すると閉塞していた箇所から一挙に水分(腸液)及びガスが溢れ出しました。

切開部を5-0モノフィラメント合成吸収糸で縫合します。

単純結紮縫合で患部は縫合します。

腸切開部の縫合は終了です。

患部を生理食塩水で十分に洗浄します。

腹筋を縫合しました。

皮膚を縫合して手術は終了です。

イソフルランを切り、酸素吸入のみで覚醒を待ちます。

麻酔から覚醒直後のプルちゃんです。

麻酔から完全に覚醒しきってない点や患部の痛みからもありますが、起立できないでいるプルちゃんです。

手術の翌日のプルちゃんです。

流動食を進んで飲めるようになっています。

スタッフにも愛想してくれます。

術後5日目で退院時のプルちゃんです。

排便も出来、胃の鼓張も治まりました。

缶詰などの柔らかい食餌をしばらくは食べて頂くことになります。

退院して8日目のプルちゃんです。

傷口も綺麗に癒合しましたので、抜糸することになりました。

さて、今回摘出した毛球です。

何層にも毛球が畳み込まれて、10×10×25㎜の大きさに成長してます。

換毛期には毛づくろいした毛を飲み込んでしまうケースは多いです。

毛が消化管内でどんな挙動を示すか予測が出来ません。

今回の様に合体して大きくなると小腸内で閉塞に至ります。

日常的に換毛期にはラキサトーンなど、毛球予防薬やブラッシングを励行して下さい。

術後の経過も良好で食欲、排便もしっかり出来る様になりました。

プルちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フェレットの異物誤飲です。

過去にもフェレットの異物誤飲をご紹介していますので、宜しかったら以下にリンクを貼りましたので、ご参照下さい。

フェレットの異物誤飲 フェレットの異物誤飲(その2)

フェレットの異物誤飲は、犬のそれと異なり胃内で異物を見つけるケースは比較的少なく、ほとんど腸内に降りてきてから症状(悪心、流涎、下痢)を訴えて来院することが多いようです。

今回は、2日前から食欲がなくお腹が張り出したとのことでフェレットのプルちゃん(2歳7カ月齢、避妊済み、体重700g)は来院されました。

口腔内から出血(黄色矢印)が認められます。

フェレットの嘔吐は犬のように頻発することはなく、最初は悪心、流涎が症状として現れます。

この時、前足で口元を引掻いたりしますので、今回のプルちゃんの出血はそれが原因かもしれません。

触診では胃が鼓張しており、レントゲン撮影を実施しました。

下写真で胃内にガスが貯留してます(黄色矢印)。

側臥の写真では胃の鼓張(黄色丸)が激しく、腹腔内を胃が占めている状態です。

胃が鼓張しているということは、胃から小腸にかけて蠕動が停滞して内容物が先に送り込めずに、胃腸内発酵によりガスが産生されている可能性があります。

プルちゃんの年齢から異物誤飲の可能性を疑い、硫酸バリウムを飲んでもらい消化管造影を実施しました。

下写真はバリウムを飲まされているプルちゃんです。

フェレットは肉食獣であり、消化管は細く、盲腸を欠いた単純な形態を呈します。

食物を摂食してから排泄するまでの所要時間は、肉を基本とした場合は148~219分(Bauck,L.S.(1985):Salivary mucocele in 2 ferrets. Mod Vet Pract.66:337-339.)と報告されてます。

フェレットは肉食獣であるため、摂食後から排泄までの所要時間が短いのが特徴です。

下写真はバリウム投与直後のレントゲン像です。

黄色矢印は胃内のバリウムを示します。

次いで、15分ごとにレントゲン撮影を行いました。

フェレットの場合は、約2.5~3時間くらいでバリウムは直腸に到達します。

下写真は3時間後の画像です。

空回腸部(下写真黄色丸)にバリウムが残っているのがお分かり頂けると思います。

バリウムが残存してる部位の拡大像です。

側臥の画像です。

黄色矢印は同じく投与3時間後のバリウム残存部です。

拡大像です。

バリウム投与して3時間以降のレントゲン像でも特に残存部の移動は無く、おそらくこの部位で異物が腸閉塞を引き起こしている可能性があります。

血液検査を実施し、全身麻酔にプルちゃんが耐えられるのを確認した後、試験的開腹を行うことにしました。

プルちゃんの前足に留置針をセットし、点滴の準備をします。

視線が定まっていないプルちゃんです。

イソフルランで麻酔導入を行っています。

麻酔導入完了後、維持麻酔してます。

下腹部の剃毛です。

下腹部、特に胃の鼓張が高度です。

全身麻酔も安定してきましたので、これから開腹に移ります。

臍下から正中線に沿ってメスを入れていきます。

ガスで鼓張している胃が開腹と同時に飛び出してきました。

消化管造影でバリウムが残存していた部位を触診で探査します。

下写真黄色丸の部位に硬い内容物が小腸に閉塞(イレウス)を起こしているのが判明しました。

拡大した像です。

この硬い異物(黄色丸)の頭側側(胃側)は小腸が炎症を起こして赤くなっています(青矢印)。

閉塞部にメスを入れます。

腸内には腸内容物と共に毛球が詰まっており、これが腸閉塞(イレウス)の原因になっていたようです。

毛球を摘出すると閉塞していた箇所から一挙に水分(腸液)及びガスが溢れ出しました。

切開部を5-0モノフィラメント合成吸収糸で縫合します。

単純結紮縫合で患部は縫合します。

腸切開部の縫合は終了です。

患部を生理食塩水で十分に洗浄します。

腹筋を縫合しました。

皮膚を縫合して手術は終了です。

イソフルランを切り、酸素吸入のみで覚醒を待ちます。

麻酔から覚醒直後のプルちゃんです。

麻酔から完全に覚醒しきってない点や患部の痛みからもありますが、起立できないでいるプルちゃんです。

手術の翌日のプルちゃんです。

流動食を進んで飲めるようになっています。

スタッフにも愛想してくれます。

術後5日目で退院時のプルちゃんです。

排便も出来、胃の鼓張も治まりました。

缶詰などの柔らかい食餌をしばらくは食べて頂くことになります。

退院して8日目のプルちゃんです。

傷口も綺麗に癒合しましたので、抜糸することになりました。

さて、今回摘出した毛球です。

何層にも毛球が畳み込まれて、10×10×25㎜の大きさに成長してます。

換毛期には毛づくろいした毛を飲み込んでしまうケースは多いです。

毛が消化管内でどんな挙動を示すか予測が出来ません。

今回の様に合体して大きくなると小腸内で閉塞に至ります。

日常的に換毛期にはラキサトーンなど、毛球予防薬やブラッシングを励行して下さい。

術後の経過も良好で食欲、排便もしっかり出来る様になりました。

プルちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年8月20日 火曜日

フェレットの脊索腫(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フェレットの脊索腫です。

以前もこの脊索腫についてはコメントさせて頂きました。

興味のある方はこちらをクリックして下さい。

脊索は胎生期に体を支える支柱として機能し、椎板から椎骨になる過程で退化し、出生後は椎間板の髄核として痕跡が残る組織です。

脊索腫は、この遺残した脊索から発生する悪性の腫瘍です。

治療法として、外科的切除が第一選択とされます。

尾に発生した脊索腫は切除後の局所での再発、遠隔転移の報告はなく、予後は良好とされています。

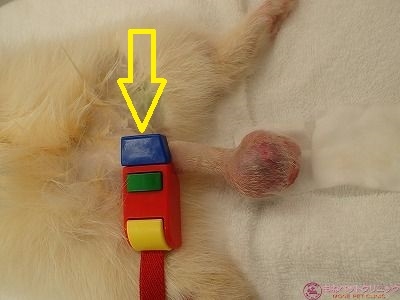

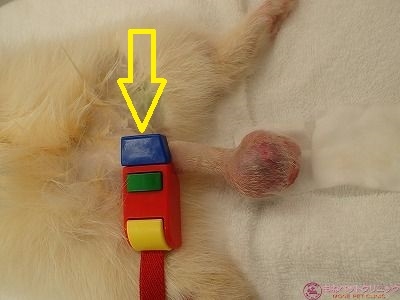

フェレットのシロンちゃん(3.5歳、去勢済、体重1.5kg)は、尻尾の先端部に大きな腫瘤ができたとのことで他院からの紹介で来院されました。

肉眼所見から脊索腫であることは疑いなく、このまま外科的切除を実施することとなりました。

まず全身麻酔が出来る状態にあるか、確認のため術前の血液検査を行います(下写真)。

肝機能、腎機能等特に問題はなく、このまま手術に移ります。

麻酔導入箱にシロンちゃんを入れ、麻酔導入します。

導入箱から出して、シロンちゃんを維持麻酔に替えます。

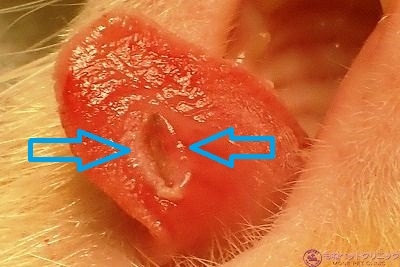

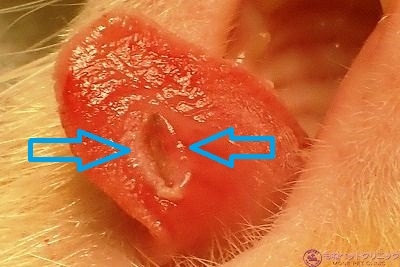

下写真黄色丸がその脊索腫です。

もともとシロンちゃんは尻尾が生まれつき短く、かつ小さな脊索腫が発生していたとのことです。

患部は数年前から現状の大きさになっていたようです。

尻尾の付根に止血帯(下写真黄色矢印)をつけて、断尾時の出血を抑えます。

早速、断尾を実施します。

V字にメスの切り込みを入れます。

V字にするのは切断面の接触面積を増やし、患部の皮膚癒合を促す目的のためです。

フェレットは尾骨も太く、皮膚も厚いです。

尾静脈に加えて、背外側動脈、腹外側動脈、腹側動脈、正中尾動脈などが走行してます。

バイポーラ(電気メス)で止血・切開を展開しながら尾骨にアプローチしていきます。

骨剪刃を用いて、尾骨を切断します。

切断面をメスでトリミングします。

次いで、止血帯を少しずつ緩めて出血部を確認し、バイポーラ(電気メス)で止血を実施します。

止血が完了したところで皮膚を縫合しますが、縫い代を十分に取るために尾骨をロンジュールでカットして微調整します。

皮膚縫合を行います。

これで手術は終了します。

患部は床面との摩擦などが想定されますので、テーピングします。

全身麻酔覚醒直後のシロン君です。

摘出した脊索腫です。

退院して2週間後のシロン君です。

患部の抜糸で来院して頂きました。

患部の若干の腫脹は認められますが、皮膚の癒合は完了しており、抜糸できる状態になっています。

抜糸直後の患部です。

大きな脊索腫でかなり重かったと思われますが、摘出後は動きも軽快になったシロン君です。

お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フェレットの脊索腫です。

以前もこの脊索腫についてはコメントさせて頂きました。

興味のある方はこちらをクリックして下さい。

脊索は胎生期に体を支える支柱として機能し、椎板から椎骨になる過程で退化し、出生後は椎間板の髄核として痕跡が残る組織です。

脊索腫は、この遺残した脊索から発生する悪性の腫瘍です。

治療法として、外科的切除が第一選択とされます。

尾に発生した脊索腫は切除後の局所での再発、遠隔転移の報告はなく、予後は良好とされています。

フェレットのシロンちゃん(3.5歳、去勢済、体重1.5kg)は、尻尾の先端部に大きな腫瘤ができたとのことで他院からの紹介で来院されました。

肉眼所見から脊索腫であることは疑いなく、このまま外科的切除を実施することとなりました。

まず全身麻酔が出来る状態にあるか、確認のため術前の血液検査を行います(下写真)。

肝機能、腎機能等特に問題はなく、このまま手術に移ります。

麻酔導入箱にシロンちゃんを入れ、麻酔導入します。

導入箱から出して、シロンちゃんを維持麻酔に替えます。

下写真黄色丸がその脊索腫です。

もともとシロンちゃんは尻尾が生まれつき短く、かつ小さな脊索腫が発生していたとのことです。

患部は数年前から現状の大きさになっていたようです。

尻尾の付根に止血帯(下写真黄色矢印)をつけて、断尾時の出血を抑えます。

早速、断尾を実施します。

V字にメスの切り込みを入れます。

V字にするのは切断面の接触面積を増やし、患部の皮膚癒合を促す目的のためです。

フェレットは尾骨も太く、皮膚も厚いです。

尾静脈に加えて、背外側動脈、腹外側動脈、腹側動脈、正中尾動脈などが走行してます。

バイポーラ(電気メス)で止血・切開を展開しながら尾骨にアプローチしていきます。

骨剪刃を用いて、尾骨を切断します。

切断面をメスでトリミングします。

次いで、止血帯を少しずつ緩めて出血部を確認し、バイポーラ(電気メス)で止血を実施します。

止血が完了したところで皮膚を縫合しますが、縫い代を十分に取るために尾骨をロンジュールでカットして微調整します。

皮膚縫合を行います。

これで手術は終了します。

患部は床面との摩擦などが想定されますので、テーピングします。

全身麻酔覚醒直後のシロン君です。

摘出した脊索腫です。

退院して2週間後のシロン君です。

患部の抜糸で来院して頂きました。

患部の若干の腫脹は認められますが、皮膚の癒合は完了しており、抜糸できる状態になっています。

抜糸直後の患部です。

大きな脊索腫でかなり重かったと思われますが、摘出後は動きも軽快になったシロン君です。

お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2018年7月12日 木曜日

フェレットの異物誤飲(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

蒸し暑い日が続いてますが、皆様のペット達はいかがお過ごしでしょうか?

この1~2週間は熱中症の患者様の来院が増えています。

今の時期、涼しい環境で飼育することを念頭に置いて下さい。

さて、本日はフェレットの異物誤飲についてご紹介します。

以前も異物誤飲について載せましたが、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

フェレットのユキちゃん(避妊済、体重1kg、1歳10か月齢)は異物誤飲の疑いで他院からの転院です。

触診しますと下腹部に小指頭大の腫瘤が認められます。

これが異物なのか腫瘍なのか、確認のためレントゲン撮影を実施しました。

下レントゲン写真の黄色丸は異物の可能性があります。

下写真赤矢印は顕著なガス貯留による腸管拡張を示してます。

一般には異物閉塞部から近位端(頭側側)にガスは貯留します。

下写真の黄色丸が上写真の異物と思しき陰影です。

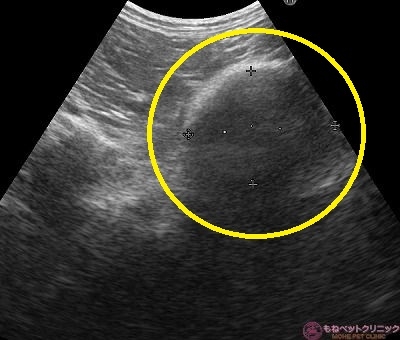

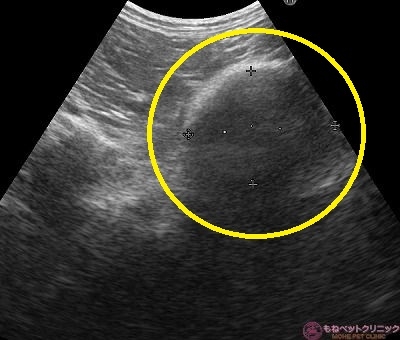

続いて、エコーで異物と思われる部位を調べてみました。

下写真は球体状の異物を表しています(黄色丸)。

レントゲン・エコーの結果から、間違いなく異物を誤飲していると思われましたので早速、外科的に摘出手術を行うこととなりました。

まずは点滴のために前足の橈側皮静脈に留置針を入れます。

イソフルランで麻酔導入します。

導入がスムーズに出来ましたので、生体モニターを装着します。

ユキちゃんはしっかり寝ています。

これから開腹手術を実施します。

腹筋を切開します。

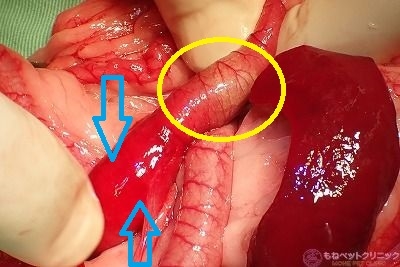

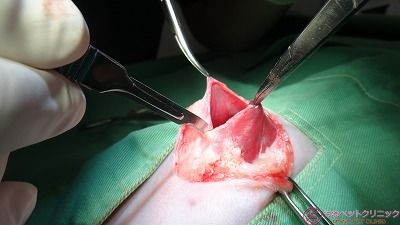

腸を体外に取り出した写真です。

黄色丸は異物を示します。

腸閉塞を起こしており、腸の色は充うっ血色を呈しており、閉塞から時間が経過しているのが推察されます。

異物の直上にメスで切開を入れます。

ボールと思しき球体が腸管内に閉塞しているのがお分かり頂けると思います。

切開部を軽く圧迫して、ボールを摘出します。

腸の内容物が漏出してきますので、速やかに切開部を縫合します。

腸管の管腔径の狭窄を防ぐために、欠損部を横断するように縫合していきます。

4-0の吸収糸を使用して、単純結紮縫合で行っています。

縫合は完了しました。

縫合部(黄色丸)は、腸管狭窄を防ぐため切開ラインと平行に縫合してため、若干いびつな形状をしてます。

縫合部を洗浄します。

腹筋を吸収糸で縫合します。

皮膚縫合して手術は終了です。

摘出した異物(ボール)です。

おそらく腸管内で停留していた時間が長くて、ボールの色は退色して表面は柔らかく劣化しています。

麻酔から覚醒したユキちゃんです。

以前に載せたフェレットの異物誤飲の記事にも書いたことなんですが、若いフェレットはボールやウレタン地の物体、消しゴムなどの弾力性のある異物が大好きです。

1㎝を超える異物を誤飲した場合は、すぐに病院を受診して下さい。

飼い主様が気づかないまま、数日を経過すると腸管が壊死する場合もあり、術後も予後不良になる場合があります。

ユキちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

蒸し暑い日が続いてますが、皆様のペット達はいかがお過ごしでしょうか?

この1~2週間は熱中症の患者様の来院が増えています。

今の時期、涼しい環境で飼育することを念頭に置いて下さい。

さて、本日はフェレットの異物誤飲についてご紹介します。

以前も異物誤飲について載せましたが、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

フェレットのユキちゃん(避妊済、体重1kg、1歳10か月齢)は異物誤飲の疑いで他院からの転院です。

触診しますと下腹部に小指頭大の腫瘤が認められます。

これが異物なのか腫瘍なのか、確認のためレントゲン撮影を実施しました。

下レントゲン写真の黄色丸は異物の可能性があります。

下写真赤矢印は顕著なガス貯留による腸管拡張を示してます。

一般には異物閉塞部から近位端(頭側側)にガスは貯留します。

下写真の黄色丸が上写真の異物と思しき陰影です。

続いて、エコーで異物と思われる部位を調べてみました。

下写真は球体状の異物を表しています(黄色丸)。

レントゲン・エコーの結果から、間違いなく異物を誤飲していると思われましたので早速、外科的に摘出手術を行うこととなりました。

まずは点滴のために前足の橈側皮静脈に留置針を入れます。

イソフルランで麻酔導入します。

導入がスムーズに出来ましたので、生体モニターを装着します。

ユキちゃんはしっかり寝ています。

これから開腹手術を実施します。

腹筋を切開します。

腸を体外に取り出した写真です。

黄色丸は異物を示します。

腸閉塞を起こしており、腸の色は充うっ血色を呈しており、閉塞から時間が経過しているのが推察されます。

異物の直上にメスで切開を入れます。

ボールと思しき球体が腸管内に閉塞しているのがお分かり頂けると思います。

切開部を軽く圧迫して、ボールを摘出します。

腸の内容物が漏出してきますので、速やかに切開部を縫合します。

腸管の管腔径の狭窄を防ぐために、欠損部を横断するように縫合していきます。

4-0の吸収糸を使用して、単純結紮縫合で行っています。

縫合は完了しました。

縫合部(黄色丸)は、腸管狭窄を防ぐため切開ラインと平行に縫合してため、若干いびつな形状をしてます。

縫合部を洗浄します。

腹筋を吸収糸で縫合します。

皮膚縫合して手術は終了です。

摘出した異物(ボール)です。

おそらく腸管内で停留していた時間が長くて、ボールの色は退色して表面は柔らかく劣化しています。

麻酔から覚醒したユキちゃんです。

以前に載せたフェレットの異物誤飲の記事にも書いたことなんですが、若いフェレットはボールやウレタン地の物体、消しゴムなどの弾力性のある異物が大好きです。

1㎝を超える異物を誤飲した場合は、すぐに病院を受診して下さい。

飼い主様が気づかないまま、数日を経過すると腸管が壊死する場合もあり、術後も予後不良になる場合があります。

ユキちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2017年7月25日 火曜日

フェレットの皮膚腫瘍(その4 線維肉腫)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ちょっと久しぶりになりますがフェレットの皮膚腫瘍です。

過去にもフェレットの皮膚腫瘍はその1からその3まで紹介させて頂いてますので、こちら(フェレットの疾病)をクリックして下さい。

さて本日ご紹介しますのは、フェレットの皮膚腫瘍の中でも悪性度の高い線維肉腫というものです。

マーシャルフェレットのラウル君(去勢済、7歳、体重1kg))は右腋下の腫瘤が大きくなり、当院を受診されました。

患部が床面と干渉して皮膚が破れ、出血を伴っています。

既に患部からは膿が出ており、浸出液と共に腐敗臭が漂うほどで状態はよろしくありません。

全身状態のことを考えるとこのまま抗生剤や消炎剤で腫瘤部の炎症が落ち着く目途も立ちません。

結局、外科的に摘出して腫瘤については病理検査に出すことにしました。

いつものように麻酔導入箱にラウル君を入れてイソフルランによる導入麻酔をします。

次に麻酔導入が出来たら維持麻酔に変えます。

患部周辺は出血や浸出液により汚染された被毛を剃毛します。

腫瘤はラウル君の体と比較しても大きなものです。

自重で腫瘤が餅の様につぶされて扁平状になっているのが分かります。

剃毛後、患部を徹底的に洗浄消毒します。

消毒が完了したところで手術に移ります。

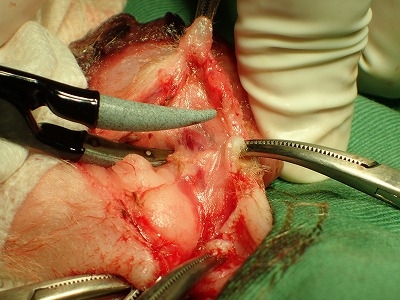

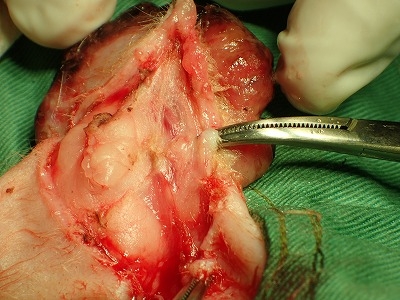

出来るだけ腫瘤を腫瘍と想定して、マージンを広く取るようにします。

腋下の部位に腫瘤は及んでいます。

この場所は神経や動脈が集まっていますので慎重にメスを入れて行きます。

下写真の中央部にありますように太い血管が走行しています。

手術時間を短縮するため、止血を確実にするためにバイクランプを使って血管のシーリングを行います。

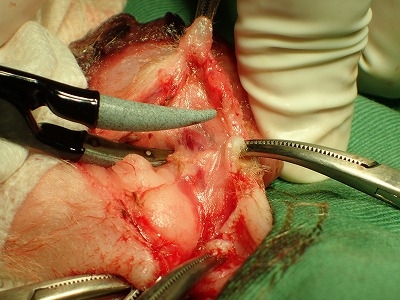

下写真は腫瘤の裏側にあたりますが、栄養を腫瘤に運ぶ栄養血管が沢山走行しているのが分かります。

ほとんど出血することなく摘出手術は終了しまた。

腫瘤はこの時点ではどんな腫瘍なのかも分かりませんが、筋肉層まで浸潤は認められませんでした。

極力、死腔を作らないようにするため皮下組織を丹念に縫合して行きます。

皮下組織の縫合は終了です。

関節の可動域はどうしても皮膚形成では皺が出来てしまいます。

細かく皮膚縫合を実施します。

これですべて終了となります。

イソフルランの維持麻酔を終了して、酸素吸入のみでラウル君の覚醒を待ちます。

麻酔から半ば覚醒し始めたラウル君です。

ラウル君は翌日、無事退院して頂きました。

術後2週間目に抜糸のため来院されたラウル君です。

下写真は抜糸後の患部です。

綺麗に皮膚は癒合しました。

摘出した腫瘤です。

表面は床材との干渉で細菌感染で膿瘍化してます。

病理検査の結果は高悪性度の線維肉腫とのことでした。

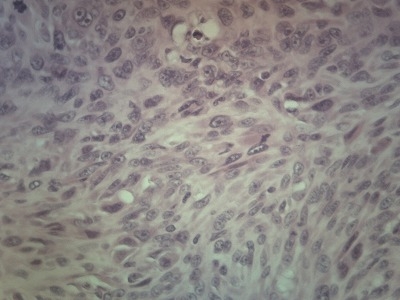

下写真は患部の低倍率像です。

錯綜状・束状に増殖する異型性に富む紡錘形細胞が認められます。

高倍率の画像です。

間葉系悪性腫瘍が検出され、線維芽細胞由来の線維肉腫と診断されました。

核が大小不同であり、腫瘍細胞の分裂像は多く認められ、悪性度の高さを示しています。

今後はラウル君のこの腫瘍が局所再発や遠隔転移していく可能性がありますので、経過観察が必要となります。

術後の経過は順調なので、定期的な健診を継続して頂きたいと思います。

ラウル君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ちょっと久しぶりになりますがフェレットの皮膚腫瘍です。

過去にもフェレットの皮膚腫瘍はその1からその3まで紹介させて頂いてますので、こちら(フェレットの疾病)をクリックして下さい。

さて本日ご紹介しますのは、フェレットの皮膚腫瘍の中でも悪性度の高い線維肉腫というものです。

マーシャルフェレットのラウル君(去勢済、7歳、体重1kg))は右腋下の腫瘤が大きくなり、当院を受診されました。

患部が床面と干渉して皮膚が破れ、出血を伴っています。

既に患部からは膿が出ており、浸出液と共に腐敗臭が漂うほどで状態はよろしくありません。

全身状態のことを考えるとこのまま抗生剤や消炎剤で腫瘤部の炎症が落ち着く目途も立ちません。

結局、外科的に摘出して腫瘤については病理検査に出すことにしました。

いつものように麻酔導入箱にラウル君を入れてイソフルランによる導入麻酔をします。

次に麻酔導入が出来たら維持麻酔に変えます。

患部周辺は出血や浸出液により汚染された被毛を剃毛します。

腫瘤はラウル君の体と比較しても大きなものです。

自重で腫瘤が餅の様につぶされて扁平状になっているのが分かります。

剃毛後、患部を徹底的に洗浄消毒します。

消毒が完了したところで手術に移ります。

出来るだけ腫瘤を腫瘍と想定して、マージンを広く取るようにします。

腋下の部位に腫瘤は及んでいます。

この場所は神経や動脈が集まっていますので慎重にメスを入れて行きます。

下写真の中央部にありますように太い血管が走行しています。

手術時間を短縮するため、止血を確実にするためにバイクランプを使って血管のシーリングを行います。

下写真は腫瘤の裏側にあたりますが、栄養を腫瘤に運ぶ栄養血管が沢山走行しているのが分かります。

ほとんど出血することなく摘出手術は終了しまた。

腫瘤はこの時点ではどんな腫瘍なのかも分かりませんが、筋肉層まで浸潤は認められませんでした。

極力、死腔を作らないようにするため皮下組織を丹念に縫合して行きます。

皮下組織の縫合は終了です。

関節の可動域はどうしても皮膚形成では皺が出来てしまいます。

細かく皮膚縫合を実施します。

これですべて終了となります。

イソフルランの維持麻酔を終了して、酸素吸入のみでラウル君の覚醒を待ちます。

麻酔から半ば覚醒し始めたラウル君です。

ラウル君は翌日、無事退院して頂きました。

術後2週間目に抜糸のため来院されたラウル君です。

下写真は抜糸後の患部です。

綺麗に皮膚は癒合しました。

摘出した腫瘤です。

表面は床材との干渉で細菌感染で膿瘍化してます。

病理検査の結果は高悪性度の線維肉腫とのことでした。

下写真は患部の低倍率像です。

錯綜状・束状に増殖する異型性に富む紡錘形細胞が認められます。

高倍率の画像です。

間葉系悪性腫瘍が検出され、線維芽細胞由来の線維肉腫と診断されました。

核が大小不同であり、腫瘍細胞の分裂像は多く認められ、悪性度の高さを示しています。

今後はラウル君のこの腫瘍が局所再発や遠隔転移していく可能性がありますので、経過観察が必要となります。

術後の経過は順調なので、定期的な健診を継続して頂きたいと思います。

ラウル君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL