リクガメの疾病

ケヅメリクガメの尿酸結石

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、リクガメの尿酸結石の症例です。

一般にトカゲやカメの膀胱内には尿酸結石が発生しやすいとされます。

もともと爬虫類は尿酸塩を尿中に排泄しますので、尿酸塩が結晶化して膀胱内で結石になる可能性が高いです。

今回は、膀胱内の尿酸結石ではなく、総排泄腔で確認された結石の症例です。

ケヅメリクガメのかめまる君(雄、年齢不明、体重9.0kg)は総排泄腔から石が出てきたとの事で来院されました。

リクガメも体重が10㎏くらいになると迫力があります。

ケヅメリクガメはセネガルからエチオピアにかけてアフリカ中央部に分布するリクガメです。

成亀では甲羅の長さが70㎝以上、体重は60kg以上になると言われています。

成長速度が非常に早く、大型の飼育設備が必要とされます。

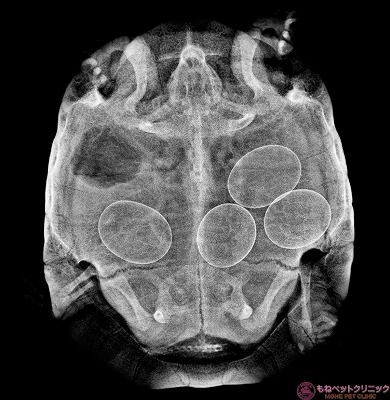

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は総排泄腔(クロアカ)に溜まっている尿酸結石です。

一般にクロアカ結石とも言い、尿酸塩の結晶化したケースが多いです。

全身状態のうち脱水が関与して、尿が濃縮した結果、尿中に存在する尿酸塩が総排泄腔内で結晶化が進行し、結石となったと思われます。

ひょっとしたら、総排泄腔内ではなく、膀胱内で形成された尿酸結石が総排泄腔へと降りてきたのかもしれません。

いづれにせよ、このまま結石が大きくなると排尿障害や総排泄腔炎(クロアカ炎)を引き起こす可能性があります。

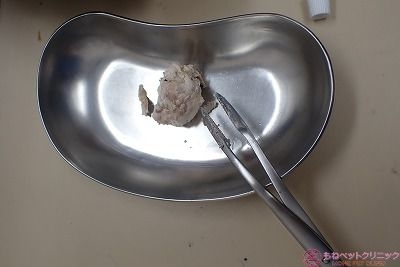

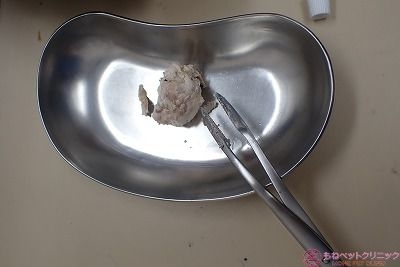

結石は総排泄腔に存在していますので、先端が丸い把持用の鉗子(下写真)を用いて結石を取り出すことにしました。

かめまる君を仰臥姿勢にとり、総排泄腔から鉗子を挿入していきます。

飼い主様にお持ちいただいている尻尾の付根が総排泄腔の入り口となります。

鉗子を挿入します。

結石を鉗子で把持した感触としては、柔らかい紙粘土のような感じです。

取り出した尿酸結石です。

拡大写真です。

その直後、かめまる君は取り残した結石を排泄しました。

下写真は回収した尿酸結石です。

膀胱内で形成された尿酸結石は脱水や食餌中の過剰な蛋白質やカリウム、膀胱内容の排泄現象などにより、高密度な大型の結石に発達する場合があります。

膀胱結石になると腹甲の骨切り手術をしてから膀胱切開をして、結石除去する必要があります。

今回は、総排泄腔に留まっていた脆弱な尿酸結石でしたから、かめまる君に鎮静処置も必要なく、無事除去できたのは幸いでした。

かめきち君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、リクガメの尿酸結石の症例です。

一般にトカゲやカメの膀胱内には尿酸結石が発生しやすいとされます。

もともと爬虫類は尿酸塩を尿中に排泄しますので、尿酸塩が結晶化して膀胱内で結石になる可能性が高いです。

今回は、膀胱内の尿酸結石ではなく、総排泄腔で確認された結石の症例です。

ケヅメリクガメのかめまる君(雄、年齢不明、体重9.0kg)は総排泄腔から石が出てきたとの事で来院されました。

リクガメも体重が10㎏くらいになると迫力があります。

ケヅメリクガメはセネガルからエチオピアにかけてアフリカ中央部に分布するリクガメです。

成亀では甲羅の長さが70㎝以上、体重は60kg以上になると言われています。

成長速度が非常に早く、大型の飼育設備が必要とされます。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は総排泄腔(クロアカ)に溜まっている尿酸結石です。

一般にクロアカ結石とも言い、尿酸塩の結晶化したケースが多いです。

全身状態のうち脱水が関与して、尿が濃縮した結果、尿中に存在する尿酸塩が総排泄腔内で結晶化が進行し、結石となったと思われます。

ひょっとしたら、総排泄腔内ではなく、膀胱内で形成された尿酸結石が総排泄腔へと降りてきたのかもしれません。

いづれにせよ、このまま結石が大きくなると排尿障害や総排泄腔炎(クロアカ炎)を引き起こす可能性があります。

結石は総排泄腔に存在していますので、先端が丸い把持用の鉗子(下写真)を用いて結石を取り出すことにしました。

かめまる君を仰臥姿勢にとり、総排泄腔から鉗子を挿入していきます。

飼い主様にお持ちいただいている尻尾の付根が総排泄腔の入り口となります。

鉗子を挿入します。

結石を鉗子で把持した感触としては、柔らかい紙粘土のような感じです。

取り出した尿酸結石です。

拡大写真です。

その直後、かめまる君は取り残した結石を排泄しました。

下写真は回収した尿酸結石です。

膀胱内で形成された尿酸結石は脱水や食餌中の過剰な蛋白質やカリウム、膀胱内容の排泄現象などにより、高密度な大型の結石に発達する場合があります。

膀胱結石になると腹甲の骨切り手術をしてから膀胱切開をして、結石除去する必要があります。

今回は、総排泄腔に留まっていた脆弱な尿酸結石でしたから、かめまる君に鎮静処置も必要なく、無事除去できたのは幸いでした。

かめきち君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

カメの卵塞(内科的治療)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、カメの卵塞です。

卵塞とは、排卵されたのちに産卵に至るまでの間に起こる卵の排出障害を指します。

卵塞は3つのタイプ(閉塞性、非閉塞性、異所性)に分類されます。

閉塞性卵塞は卵が大きすぎて通過できないケースです。

非閉塞性は不適切な産卵場、床材、温度・湿度などの飼育環境の不備に由来するものです。

加えて、栄養性疾患(代謝性骨疾患など)、感染性疾患(卵管炎、総排泄腔炎など)も非閉塞性の原因とされます。

異所性卵塞は、膀胱内や体腔内への卵の逸脱が原因とされます。

ギリシャリクガメのジョージちゃん(5歳、雌、体重1.3kg)は1週間前から産卵床を自ら作ってはいるけど、産卵する気配はなく、食欲もないとのことで来院されました。

実は、ジョージちゃんは半年前にも卵塞になり、当院で治療させて頂きました。

今回もおそらく卵塞に陥ってると思われます。

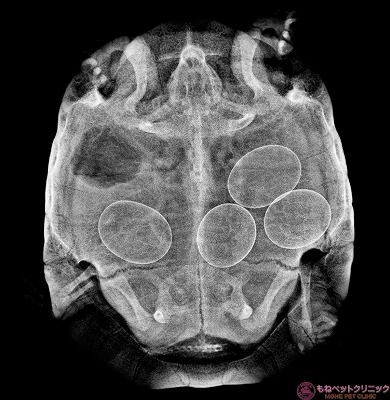

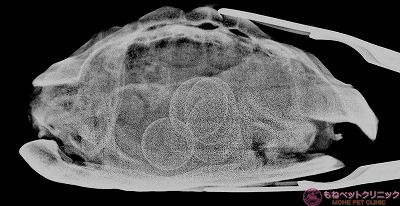

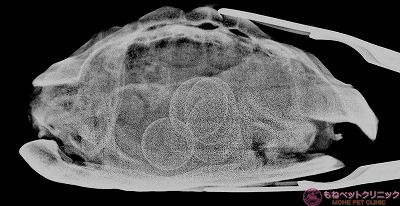

レントゲン撮影を実施しました。

下写真のように4個の卵が確認できます。

卵の大きさは若干、大小不同の傾向がありますが、卵殻の厚さに異常はなく、骨盤腔を通過できないほどの過大な卵はありません。

ジョージちゃんはレントゲン上でも骨盤の変形や狭窄はないため、非閉塞性の卵塞と思われます。

この場合、産卵を誘発させるためにオキシトシンの注射(3~5U/kg)を実施します。

なお、卵胞うっ滞や閉塞性卵塞になっている場合は禁忌となり、注意が必要です。

加えて、低カルシウム血症の補正のため、グルコン酸カルシウム(100mg/kg)を注射します。

下写真は、ジョージちゃんに上記2種の注射を行っている所です。

帰宅直後にまず2個産卵したとの電話がありました。

その後、当日中に残りの2個も引き続き産卵したそうです。

下写真は、帰宅直後の2個産卵した模様を、飼主様が撮って頂いたものです。

閉塞性卵塞や異所性卵塞、あるいは内科的治療に反応しない卵塞は外科的治療が必要となります。

甲羅の腹甲骨を電気鋸でカットし、卵巣・卵管を摘出する開腹術が選択される場合があります。

その一方、卵塞については、効果的な予防法はありません。

産卵に適切な飼育環境を整え、食欲不振・産卵行動・いきみ・活動性の亢進や低下・体重減少が認められたら速やかに受診されることをお勧めします。

今回は、内科的治療で産卵が出来て良かったです。

ジョージちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、カメの卵塞です。

卵塞とは、排卵されたのちに産卵に至るまでの間に起こる卵の排出障害を指します。

卵塞は3つのタイプ(閉塞性、非閉塞性、異所性)に分類されます。

閉塞性卵塞は卵が大きすぎて通過できないケースです。

非閉塞性は不適切な産卵場、床材、温度・湿度などの飼育環境の不備に由来するものです。

加えて、栄養性疾患(代謝性骨疾患など)、感染性疾患(卵管炎、総排泄腔炎など)も非閉塞性の原因とされます。

異所性卵塞は、膀胱内や体腔内への卵の逸脱が原因とされます。

ギリシャリクガメのジョージちゃん(5歳、雌、体重1.3kg)は1週間前から産卵床を自ら作ってはいるけど、産卵する気配はなく、食欲もないとのことで来院されました。

実は、ジョージちゃんは半年前にも卵塞になり、当院で治療させて頂きました。

今回もおそらく卵塞に陥ってると思われます。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真のように4個の卵が確認できます。

卵の大きさは若干、大小不同の傾向がありますが、卵殻の厚さに異常はなく、骨盤腔を通過できないほどの過大な卵はありません。

ジョージちゃんはレントゲン上でも骨盤の変形や狭窄はないため、非閉塞性の卵塞と思われます。

この場合、産卵を誘発させるためにオキシトシンの注射(3~5U/kg)を実施します。

なお、卵胞うっ滞や閉塞性卵塞になっている場合は禁忌となり、注意が必要です。

加えて、低カルシウム血症の補正のため、グルコン酸カルシウム(100mg/kg)を注射します。

下写真は、ジョージちゃんに上記2種の注射を行っている所です。

帰宅直後にまず2個産卵したとの電話がありました。

その後、当日中に残りの2個も引き続き産卵したそうです。

下写真は、帰宅直後の2個産卵した模様を、飼主様が撮って頂いたものです。

閉塞性卵塞や異所性卵塞、あるいは内科的治療に反応しない卵塞は外科的治療が必要となります。

甲羅の腹甲骨を電気鋸でカットし、卵巣・卵管を摘出する開腹術が選択される場合があります。

その一方、卵塞については、効果的な予防法はありません。

産卵に適切な飼育環境を整え、食欲不振・産卵行動・いきみ・活動性の亢進や低下・体重減少が認められたら速やかに受診されることをお勧めします。

今回は、内科的治療で産卵が出来て良かったです。

ジョージちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

インドホシガメの痛風結節

こんにちは 院長の伊藤です。

ヒトは中高年になりますと、日常的な食生活(アルコール、甘いものの多量摂取等)も相まって痛風という疾患になる場合があります。

ヒトでは、高尿酸血症により関節に尿酸の結晶が溜まって疼痛を生じます。

カメの場合も、ヒトと同様に痛風という疾患は存在し、疼痛による食欲不振、歩行困難などの症状が認められます。

今回、ご紹介しますのは,そんなリクガメの痛風です。

インドホシガメのマル君(年齢不明、雄)は右後肢の膝関節にしこりがあるとのことで来院されました。

膝の部分が大きく腫れている(黄色丸)のがお分かり頂けると思います。

患部を拡大します。

触診では非常に硬い組織です。

よくよく診てみますと右膝だけでなく、左の手根関節、頚腹部に腫瘤が認められます。

下写真は頚腹部の腫瘤です。

次いで左手根関節の腫瘤です。

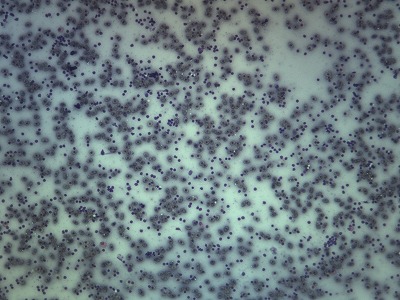

まず、腫瘤の原因を確認するため、患部の細胞診を実施しました。

注射針で患部を穿刺して細胞を吸引します。

それぞれの患部から針生検した細胞は下の顕微鏡所見が共通していました。

低倍率画像です。

高倍率画像です。

緑の矢印は爬虫類に特有の有核赤血球です。

黄色丸はリンパ球です。

赤丸は哺乳類で血小板にあたる栓球です。

腫瘤本体の組織は硬く、その組織を取り巻く肉芽組織の細胞だけは吸引することが出来ました。

その肉芽組織の内容が上の顕微鏡写真画像を構成する、いわゆる炎症系細胞群です。

腫瘤の実態が細胞診では確認できない状況ですが、おそらくリクガメに見られる痛風結節と思われます。

痛風結節を構成する尿酸ナトリウムの結晶は硬く、注射針では上手く結晶体の吸引は出来ないようです。

痛風結節自体が組織にとっては異物になります。

生体内の異物は免疫系の細胞群により攻撃を受け、最終的に肉芽組織を経て吸収され、本来の組織に回復します。

しかしながら、ほぼ石に近い性状の痛風結節は吸収されることはなく、大きさによりますが外科的に摘出した方が良い場合が多いです。

リクガメの痛風が起こる原因は、高蛋白の餌を多給することにあります。

高蛋白の餌とは、モロヘイヤ、ナバナ、アシタバ、カラシナなどが挙げられます。

高蛋白状態が続くと血中の尿酸が増加し、高尿酸血症を招きます。

結果として、尿酸ナトリウム結晶が形成されて関節・軟骨や皮下組織・腱などにコブ状の肉芽腫を作ります。

この肉芽腫を称して痛風結節と言います。

今回、飼い主様から外科的摘出は希望されませんでしたので鎮痛剤を処方し、高蛋白の食餌を改善するようアドバイスさせて頂きました。

爬虫類は、食餌管理・飼育環境を見直すことで多くの疾病を予防することが出来ます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

ギリシャリクガメのヘミペニス損傷

以前、爬虫類のペニスについてコメントさせて頂いたことがあります。

ゼニガメとカメレオンとヘビのペニスについてです。(その詳細は左の下線部をクリックしてみて下さい!)

爬虫類のペニスは生殖機能のために存在します。

そしてこのペニスをヘミペニスと呼びます。

爬虫類は排尿は総排泄口から行い、ヘミペニスでは排尿しません。

今回は、飼主様が誤ってこのヘミペニスを引きちぎって、大きな穴がお尻に生じ、その欠損部を修復する過程をご紹介します。

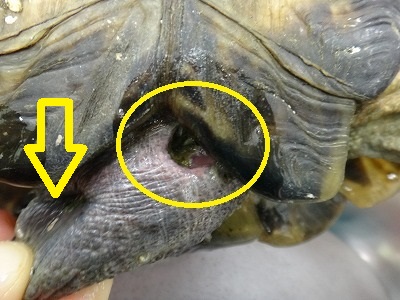

ギリシャリクガメの太郎君(雄、8歳)は、肛門とは別に尻尾の付け根に皮膚欠損が生じたとのことで来院されました。

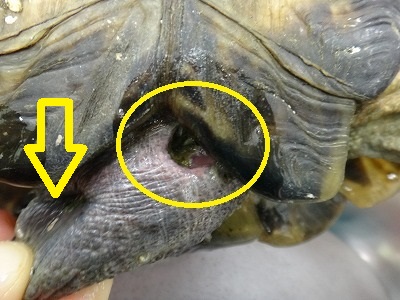

下写真黄色矢印が総排泄腔で、黄色丸が欠損部です。

この皮膚欠損部はよくよく診ますと、総排泄腔へと降りてくる直腸に横穴が開いてしまっている感じです。

下写真黄色丸が示す欠損部内外に、糞便と共に排泄される尿酸の白い粉が付着しています。

そして、飼主様が「何かわからないけれど体から出ていたものを引っこ抜いて持ってきた」という組織片が下写真です。

以前コメントしたゼニガメのヘミペニスとは見た目が異なりますが、これはギリシャリクガメのヘミペニスです。

おそらくヘミペニスが脱出して戻らなくなっており、たまたま飼主様がそれを発見されて、ヘミペニスと知らずに引っこ抜かれてしまったようです。

まずは、欠損部を綺麗に消毒洗浄します。

洗浄しますとこのように欠損部は赤くなっています。

患部周辺に局所麻酔を実施します。

間違って直腸を傷つけないために総排泄腔からカテーテルを挿入して、直腸を保護します。

陳旧化した皮膚はトリミングして新鮮創をつくり縫合します。

今回、尻尾の付け根に欠損部が入り込んでいますので、縫合は非常に難易度が高かったです。

下写真黄色丸が縫合後の患部です。

このまま縫合部が開かないのを信じて、経過を診ていきたいと思います。

爬虫類のヘミペニスにまつわる障害は意外と多いです。

まずは飼主様がヘミペニスの存在を知らないというケースが多いため、実際に遭遇してビックリされる方もみえます。

やはり飼育していく上では、自分のペットの体の構造はある程度は理解して頂きたく思います。

太郎君、早く良くなって下さいね!!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

ゼニガメとカメレオンとヘビのペニスについてです。(その詳細は左の下線部をクリックしてみて下さい!)

爬虫類のペニスは生殖機能のために存在します。

そしてこのペニスをヘミペニスと呼びます。

爬虫類は排尿は総排泄口から行い、ヘミペニスでは排尿しません。

今回は、飼主様が誤ってこのヘミペニスを引きちぎって、大きな穴がお尻に生じ、その欠損部を修復する過程をご紹介します。

ギリシャリクガメの太郎君(雄、8歳)は、肛門とは別に尻尾の付け根に皮膚欠損が生じたとのことで来院されました。

下写真黄色矢印が総排泄腔で、黄色丸が欠損部です。

この皮膚欠損部はよくよく診ますと、総排泄腔へと降りてくる直腸に横穴が開いてしまっている感じです。

下写真黄色丸が示す欠損部内外に、糞便と共に排泄される尿酸の白い粉が付着しています。

そして、飼主様が「何かわからないけれど体から出ていたものを引っこ抜いて持ってきた」という組織片が下写真です。

以前コメントしたゼニガメのヘミペニスとは見た目が異なりますが、これはギリシャリクガメのヘミペニスです。

おそらくヘミペニスが脱出して戻らなくなっており、たまたま飼主様がそれを発見されて、ヘミペニスと知らずに引っこ抜かれてしまったようです。

まずは、欠損部を綺麗に消毒洗浄します。

洗浄しますとこのように欠損部は赤くなっています。

患部周辺に局所麻酔を実施します。

間違って直腸を傷つけないために総排泄腔からカテーテルを挿入して、直腸を保護します。

陳旧化した皮膚はトリミングして新鮮創をつくり縫合します。

今回、尻尾の付け根に欠損部が入り込んでいますので、縫合は非常に難易度が高かったです。

下写真黄色丸が縫合後の患部です。

このまま縫合部が開かないのを信じて、経過を診ていきたいと思います。

爬虫類のヘミペニスにまつわる障害は意外と多いです。

まずは飼主様がヘミペニスの存在を知らないというケースが多いため、実際に遭遇してビックリされる方もみえます。

やはり飼育していく上では、自分のペットの体の構造はある程度は理解して頂きたく思います。

太郎君、早く良くなって下さいね!!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

応援して頂ける方は、こちら をクリックお願い致します。励みになります。

をクリックお願い致します。励みになります。

投稿者 院長 | 記事URL

ギリシャリクガメの嘴・爪切り

リクガメを飼育していく中で、案外飼主様が苦労されるのが嘴・爪切りです。

自然の生態系で生活している場合であれば、硬い大地を歩き回ったり、穴を掘ったりとリクガメは活動的ですが、飼育下ではそうもいきません。

爪が伸びれば歩きにくくなるでしょうし、嘴が伸びれば食餌もしっかり取ることが出来なくなります。

今回、ご紹介するのはギリシャリクガメのポイ君です。

年齢不詳(おそらく5歳以上?)のポイ君ですが、歩行が辛そうで採食も苦労しているとのことで来院されました。

嘴がいびつに長く伸びているのがお分かり頂けると思います。

爪も結構、長いです。

一般には、このような場合、犬猫用の爪切りや齧歯類の切歯切断用のニッパーを使用しますが、ポイ君の嘴と爪は非常に硬く、これらの治療用器具が破損してしまうくらいのタフさでした。

こんな時に活躍してくれるのが、いわゆる大工道具です。

ラジオペンチと金ヤスリで対処いたしました。

基本的にカメからすれば、嘴を切られることは恐怖以外の何物でもありませんので、頸を引っ込めて逃げようとします。

それでも何とか嘴をカットして、金ヤスリで研磨しました。

如何でしょうか?

カット前に比べて嘴のフォルムがかなりシャープになりました。

爪切りもこれだけ伸びてきますと、多少の出血を覚悟しないと理想的な長さに調整できません。

状況に応じて犬猫同様、止血用のパウダーを使用します。

リクガメを飼育する上ではこのようなメンテナンスが必要となります。

長らく放置されますと、後のケアが大変となりますのでご注意ください。

自然の生態系で生活している場合であれば、硬い大地を歩き回ったり、穴を掘ったりとリクガメは活動的ですが、飼育下ではそうもいきません。

爪が伸びれば歩きにくくなるでしょうし、嘴が伸びれば食餌もしっかり取ることが出来なくなります。

今回、ご紹介するのはギリシャリクガメのポイ君です。

年齢不詳(おそらく5歳以上?)のポイ君ですが、歩行が辛そうで採食も苦労しているとのことで来院されました。

嘴がいびつに長く伸びているのがお分かり頂けると思います。

爪も結構、長いです。

一般には、このような場合、犬猫用の爪切りや齧歯類の切歯切断用のニッパーを使用しますが、ポイ君の嘴と爪は非常に硬く、これらの治療用器具が破損してしまうくらいのタフさでした。

こんな時に活躍してくれるのが、いわゆる大工道具です。

ラジオペンチと金ヤスリで対処いたしました。

基本的にカメからすれば、嘴を切られることは恐怖以外の何物でもありませんので、頸を引っ込めて逃げようとします。

それでも何とか嘴をカットして、金ヤスリで研磨しました。

如何でしょうか?

カット前に比べて嘴のフォルムがかなりシャープになりました。

爪切りもこれだけ伸びてきますと、多少の出血を覚悟しないと理想的な長さに調整できません。

状況に応じて犬猫同様、止血用のパウダーを使用します。

リクガメを飼育する上ではこのようなメンテナンスが必要となります。

長らく放置されますと、後のケアが大変となりますのでご注意ください。

リクガメの嘴が硬そう! と感じられた方は

こちら をクリックお願いいたします!

をクリックお願いいたします!

投稿者 院長 | 記事URL