猫の疾病

猫の下部尿路疾患(終章 排尿復旧)

こんちは 院長の伊藤です。

先回まで猫のデュオ君の排尿障害から恥骨前尿道造婁術の実施までを報告しました。

その詳細については、猫の下部尿路疾患(序章 排尿障害)と猫の下部尿路疾患(本編 恥骨前尿道造婁術)の2篇に分けて載せてあります。

興味ある方は上記下線部をクリックして下さい。

さて、尿路を変更する手術を受けられたデュオ君ですが、術後の経過を中心にまとめました。

今回の恥骨前尿道造婁術では、乳房から排尿させる尿路変更術です。

離断した尿道を切除した乳房部に生着させるまでは油断が出来ません。

排尿を確保するために、離断した尿動口にバルーンカテーテルを挿入して1週間経過しました。

自力で排尿できるかを確認しなければならない時期になりましたので、バルーンカテーテルを抜去します。

カテーテルのカフ内の精製水を抜きます。

カフが膨らんでいたのが一挙にしぼみますので、簡単にカテーテルが抜去できます。

抜去したバルーンカテーテルの先端です。

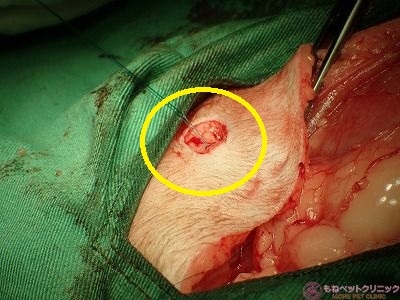

実際には、下写真のように黄色丸のカフの部位が膀胱内で膨らんで、カテーテルが抜けないようになっています。

術後10日目のデュオ君です。

自力で排尿も出来ています。

表情も良くなってきました。

下写真の黄色丸は尿道の開口部です。

5‐0の非吸収性合成モノフィラメント縫合糸が確認できます。

デュオ君の場合は肥満の傾向があったため、尿道開口部が下方(腹腔内側)に牽引されて皮下組織に下垂・埋没しないかが心配でした。

それでも、何とか尿道開口部は乳房の皮膚に生着出来ているようです。

この術式でよく飼主様から質問されるのは、自分の意志で排尿が出来るのかと言う点です。

実際、任意でデュオ君も排尿できますし、脊髄から膀胱への神経経路が障害を受けていませんので、慣れてくればトイレで外すことなく乳房からの排尿が容易に出来ます。

退院時のデュオ君(術後12日目)です。

下写真の様に皮下脂肪をある程度摘出しましたので、尿道開口部の周辺がへこんでいるのがお分かり頂けると思います。

さらに術後16日目にして抜糸を行いました。

抜糸直後の患部です。

尿道開口部(下写真黄色丸)の拡大像です。

黄色丸の部位から排尿は気持ち良く出来ています。

この頃にはデュオ君も本来の表情を我々に見せてくれるようになっています。

排尿障害の苦痛は大きいです。

術後4週間経過のデュオ君です。

下腹部正中線の縫合部はテンションをかけて縫合したため縫合糸の跡が残っていますが、尿道の開口部は外見でも下垂することなく、その所在は認められます。

下写真の黄色丸が尿道開口部です。

術後6週間経過の写真です。

デュオ君の排尿は特に問題なく出来ています。

デュオ君はストルバイト尿石症が背景にあり、今回の手術に至った訳です。

食餌療法により、今後も尿石症の再発を防止していかなくてはなりません。

術部の周囲は既に下毛が生え始めています。

尿道開口部も綺麗になって来ました。

術後19週目のデュオ君です。

下写真の黄色丸が尿道開口部ですが、気を付けないと分からないくらいです。

排尿は出来ていますが、尿道開口部周辺の被毛が伸びると尿漏れを起こして、皮膚が爛れることがしばしばあります。

ある程度、被毛が伸びたらバリカンで剃毛が必要です。

今後、ストルバイト尿石症が再発しても、転移した尿道部は手術前の自然な状態の尿道に比較して太いため、いきなり尿道閉塞には至らないと思われます。

ただ尿道の長さが短くなった分、また乳房部に開口しているため、腹部を圧迫したりすれば尿漏れは起こる場合もあるでしょう。

まめに尿道開口部の清潔状態に留意して頂ければ大丈夫です。

デュオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

先回まで猫のデュオ君の排尿障害から恥骨前尿道造婁術の実施までを報告しました。

その詳細については、猫の下部尿路疾患(序章 排尿障害)と猫の下部尿路疾患(本編 恥骨前尿道造婁術)の2篇に分けて載せてあります。

興味ある方は上記下線部をクリックして下さい。

さて、尿路を変更する手術を受けられたデュオ君ですが、術後の経過を中心にまとめました。

今回の恥骨前尿道造婁術では、乳房から排尿させる尿路変更術です。

離断した尿道を切除した乳房部に生着させるまでは油断が出来ません。

排尿を確保するために、離断した尿動口にバルーンカテーテルを挿入して1週間経過しました。

自力で排尿できるかを確認しなければならない時期になりましたので、バルーンカテーテルを抜去します。

カテーテルのカフ内の精製水を抜きます。

カフが膨らんでいたのが一挙にしぼみますので、簡単にカテーテルが抜去できます。

抜去したバルーンカテーテルの先端です。

実際には、下写真のように黄色丸のカフの部位が膀胱内で膨らんで、カテーテルが抜けないようになっています。

術後10日目のデュオ君です。

自力で排尿も出来ています。

表情も良くなってきました。

下写真の黄色丸は尿道の開口部です。

5‐0の非吸収性合成モノフィラメント縫合糸が確認できます。

デュオ君の場合は肥満の傾向があったため、尿道開口部が下方(腹腔内側)に牽引されて皮下組織に下垂・埋没しないかが心配でした。

それでも、何とか尿道開口部は乳房の皮膚に生着出来ているようです。

この術式でよく飼主様から質問されるのは、自分の意志で排尿が出来るのかと言う点です。

実際、任意でデュオ君も排尿できますし、脊髄から膀胱への神経経路が障害を受けていませんので、慣れてくればトイレで外すことなく乳房からの排尿が容易に出来ます。

退院時のデュオ君(術後12日目)です。

下写真の様に皮下脂肪をある程度摘出しましたので、尿道開口部の周辺がへこんでいるのがお分かり頂けると思います。

さらに術後16日目にして抜糸を行いました。

抜糸直後の患部です。

尿道開口部(下写真黄色丸)の拡大像です。

黄色丸の部位から排尿は気持ち良く出来ています。

この頃にはデュオ君も本来の表情を我々に見せてくれるようになっています。

排尿障害の苦痛は大きいです。

術後4週間経過のデュオ君です。

下腹部正中線の縫合部はテンションをかけて縫合したため縫合糸の跡が残っていますが、尿道の開口部は外見でも下垂することなく、その所在は認められます。

下写真の黄色丸が尿道開口部です。

術後6週間経過の写真です。

デュオ君の排尿は特に問題なく出来ています。

デュオ君はストルバイト尿石症が背景にあり、今回の手術に至った訳です。

食餌療法により、今後も尿石症の再発を防止していかなくてはなりません。

術部の周囲は既に下毛が生え始めています。

尿道開口部も綺麗になって来ました。

術後19週目のデュオ君です。

下写真の黄色丸が尿道開口部ですが、気を付けないと分からないくらいです。

排尿は出来ていますが、尿道開口部周辺の被毛が伸びると尿漏れを起こして、皮膚が爛れることがしばしばあります。

ある程度、被毛が伸びたらバリカンで剃毛が必要です。

今後、ストルバイト尿石症が再発しても、転移した尿道部は手術前の自然な状態の尿道に比較して太いため、いきなり尿道閉塞には至らないと思われます。

ただ尿道の長さが短くなった分、また乳房部に開口しているため、腹部を圧迫したりすれば尿漏れは起こる場合もあるでしょう。

まめに尿道開口部の清潔状態に留意して頂ければ大丈夫です。

デュオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

猫の異物誤飲(リボン)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日、紹介しますのは猫の異物誤飲の症例です。

これまでにも何例か、猫の異物誤飲の症例を報告させて頂いてます。

特に猫の場合は、犬と異なり直線状の異物(紐状のもの、毛糸やナイロン紐など)に興味があり、要注意です。

紐状の異物(線状異物と呼びます。)を誤飲し、腸に降りた場合、線状異物が腸に食い込み、巻き上げ、千切ってしまうこともあります。

最悪の場合、断裂した腸から内容物が漏出して腹膜炎を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

猫のにゃんた君(雄、3歳、体重4.5kg)は自宅でリボンが先についたおもちゃで遊んでいるうちに先端部のリボンを誤飲してしまったとのことで来院されました。

リボンの長さと材質が気になるところです。

材質は化学繊維(ポリエステル)であり、誤飲した長さは15㎝以上あるようです。

化学繊維の種類にもよるのでしょうが、腰のある繊維ならば腸管を絞扼する可能性も考えられます。

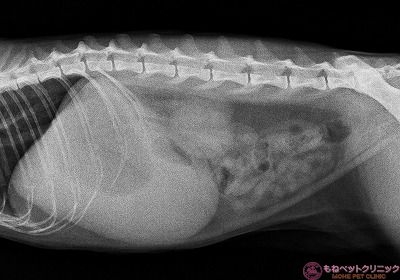

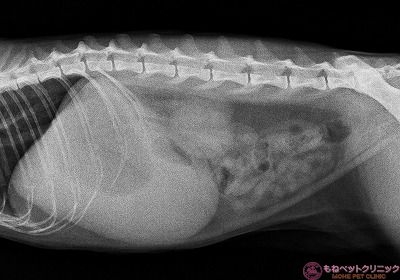

ひとまず、レントゲン撮影を実施しました。

腸蠕動が停滞気味なのか、腸管内にガスが貯留しています。

腸閉塞の可能性も考慮して、バリウム造影を行いました。

下写真はバリウムを投与した直後の画像です。

造影剤の流れはスムーズで特に胃腸内で停滞することはないようです。

その後、経時的に何枚もレントゲン撮影を実施し、最終的に5時間後に撮ったのが下の写真です。

猫の場合は、造影剤を投与して約2時間で直腸まで流れます。

にゃんた君は5時間経過していますが、造影剤は下行結腸まで流れており、胃腸の蠕動障害や腸閉塞は無さそうです。

とは言え、ある程度の長さのある線状異物を2本飲み込んだという事実がある以上、経過観察で排便内に混ざってリボンが排出されるのを祈念しながら待つか、試験的開腹で摘出を積極的に実施するか悩ましいところです。

必ず、異物が体外へ排出されるかは保証の限りではありません。

例えポリエステルのリボンであれ、前述の通り、腸を絞扼する可能性はあるわけです。

飼い主様と相談の結果、試験的開腹を行わせて頂くこととなりました。

にゃんた君に全身麻酔をかけます。

にゃんた君は維持麻酔で安定して寝ています。

腹筋を切開します。

空回腸から線状異物の存在をチェックしていきます。

空回腸は、殆どの領域が空虚でした。

下降結腸の一部に大きな糞塊が確認されました。

最後に胃を確認します。

胃内に食渣が触診上、確認されます。

消去法となりますが、腸内に異物が確認できない以上、胃内を切開してチェックします。

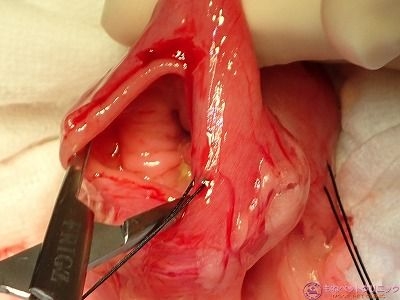

胃壁に支持糸を掛けます。

2か所から支持糸で切開部位を牽引して、胃壁に緊張を加えます。

胃切開を実施します。

切開と同時に胃内の食差が溢れて来ます。

その中で、線状異物らしきものの端を鉗子で把持することが出来ました。

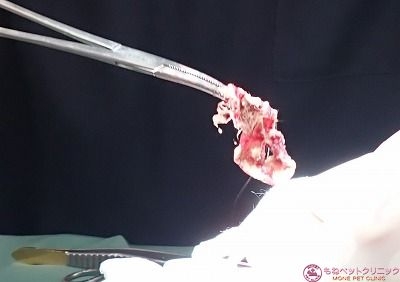

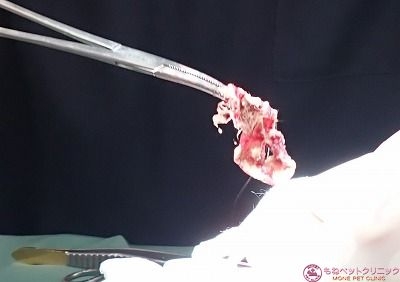

異物を胃の外に引きづり出しているところです。

白い色のリボンと思しき異物が出て来ました。

さらに胃内を探索するともう一つの異物が鉗子に引っかかって来ました。

下写真がその異物で、どうやら赤いリボンのようです。

そのまま胃の外に摘出しました。

最終的に胃内にまだ残っている食差を全て取り出し、確認しました。

2本の赤白のリボンが胃内に留まっていました。

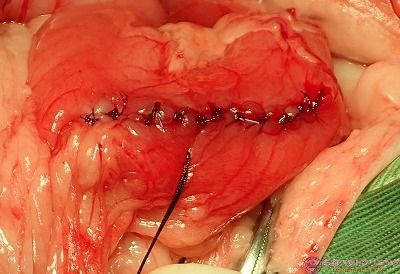

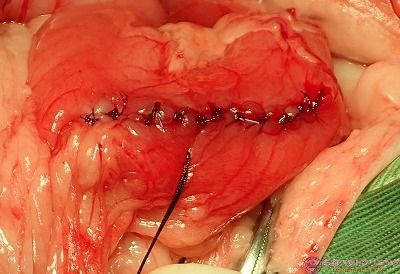

切開した胃壁を縫合します。

胃の縫合は終了です。

腹腔内を生理食塩水で何度も洗浄します。

バキュームで洗浄した生理食塩水を回収します。

腹筋を縫合します。

皮膚縫合して終了します。

全身麻酔から目覚め始めたにゃんた君です。

下写真は摘出したリボンです。

ポリエステルという素材は腰が柔らかく、丸く縮まる特性があるようです。

リボンの両端をテープで留めて、どれくらいの長さがあるか確認しました。

術後経過は良好で、5日目の退院時のにゃんた君です。

レントゲンやエコー検査を併用しながら異物の存在を追及していきますが、異物の種類によっては決定的な証拠がつかめないことも多々あります。

飼い主様の異物を飲んだところを見たという証言も非常に大切です。

異物が体内に存在するか不明な時は、飼主様から試験的切開の了解を頂けるかも大切です。

試験的切開のタイミングを失すると命に関わる状況にもなります。

にゃんた君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日、紹介しますのは猫の異物誤飲の症例です。

これまでにも何例か、猫の異物誤飲の症例を報告させて頂いてます。

特に猫の場合は、犬と異なり直線状の異物(紐状のもの、毛糸やナイロン紐など)に興味があり、要注意です。

紐状の異物(線状異物と呼びます。)を誤飲し、腸に降りた場合、線状異物が腸に食い込み、巻き上げ、千切ってしまうこともあります。

最悪の場合、断裂した腸から内容物が漏出して腹膜炎を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

猫のにゃんた君(雄、3歳、体重4.5kg)は自宅でリボンが先についたおもちゃで遊んでいるうちに先端部のリボンを誤飲してしまったとのことで来院されました。

リボンの長さと材質が気になるところです。

材質は化学繊維(ポリエステル)であり、誤飲した長さは15㎝以上あるようです。

化学繊維の種類にもよるのでしょうが、腰のある繊維ならば腸管を絞扼する可能性も考えられます。

ひとまず、レントゲン撮影を実施しました。

腸蠕動が停滞気味なのか、腸管内にガスが貯留しています。

腸閉塞の可能性も考慮して、バリウム造影を行いました。

下写真はバリウムを投与した直後の画像です。

造影剤の流れはスムーズで特に胃腸内で停滞することはないようです。

その後、経時的に何枚もレントゲン撮影を実施し、最終的に5時間後に撮ったのが下の写真です。

猫の場合は、造影剤を投与して約2時間で直腸まで流れます。

にゃんた君は5時間経過していますが、造影剤は下行結腸まで流れており、胃腸の蠕動障害や腸閉塞は無さそうです。

とは言え、ある程度の長さのある線状異物を2本飲み込んだという事実がある以上、経過観察で排便内に混ざってリボンが排出されるのを祈念しながら待つか、試験的開腹で摘出を積極的に実施するか悩ましいところです。

必ず、異物が体外へ排出されるかは保証の限りではありません。

例えポリエステルのリボンであれ、前述の通り、腸を絞扼する可能性はあるわけです。

飼い主様と相談の結果、試験的開腹を行わせて頂くこととなりました。

にゃんた君に全身麻酔をかけます。

にゃんた君は維持麻酔で安定して寝ています。

腹筋を切開します。

空回腸から線状異物の存在をチェックしていきます。

空回腸は、殆どの領域が空虚でした。

下降結腸の一部に大きな糞塊が確認されました。

最後に胃を確認します。

胃内に食渣が触診上、確認されます。

消去法となりますが、腸内に異物が確認できない以上、胃内を切開してチェックします。

胃壁に支持糸を掛けます。

2か所から支持糸で切開部位を牽引して、胃壁に緊張を加えます。

胃切開を実施します。

切開と同時に胃内の食差が溢れて来ます。

その中で、線状異物らしきものの端を鉗子で把持することが出来ました。

異物を胃の外に引きづり出しているところです。

白い色のリボンと思しき異物が出て来ました。

さらに胃内を探索するともう一つの異物が鉗子に引っかかって来ました。

下写真がその異物で、どうやら赤いリボンのようです。

そのまま胃の外に摘出しました。

最終的に胃内にまだ残っている食差を全て取り出し、確認しました。

2本の赤白のリボンが胃内に留まっていました。

切開した胃壁を縫合します。

胃の縫合は終了です。

腹腔内を生理食塩水で何度も洗浄します。

バキュームで洗浄した生理食塩水を回収します。

腹筋を縫合します。

皮膚縫合して終了します。

全身麻酔から目覚め始めたにゃんた君です。

下写真は摘出したリボンです。

ポリエステルという素材は腰が柔らかく、丸く縮まる特性があるようです。

リボンの両端をテープで留めて、どれくらいの長さがあるか確認しました。

術後経過は良好で、5日目の退院時のにゃんた君です。

レントゲンやエコー検査を併用しながら異物の存在を追及していきますが、異物の種類によっては決定的な証拠がつかめないことも多々あります。

飼い主様の異物を飲んだところを見たという証言も非常に大切です。

異物が体内に存在するか不明な時は、飼主様から試験的切開の了解を頂けるかも大切です。

試験的切開のタイミングを失すると命に関わる状況にもなります。

にゃんた君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

猫の異物誤飲(マタタビ)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが猫の異物誤飲です。

今回の異物はマタタビです。

猫はマタタビが大好きです。

マタタビは、マタタビ科マタタビ属の木で山に自生しています。

マタタビの木には、正常な実と「虫えい果」と呼ばれる実の2種類がなります。

猫が好むのは「虫えい果」の実で、ハエやアブラムシが実に卵を産み付けることで変形したものです。

表面が「虫えい果」は表面が凸凹としています。

マタタビによる反応は、猫の上あごにあるヤコブソン器官(フェロモンを感知する器官)を、マタタビの成分(マタタビラクトンやアクチニジン)が通ることに

より、中枢神経が麻痺し陶酔した症状が引き起こされます。

マタタビはおやつとして、粉末、液体、実、枝などの形状で市販されています。

上記の順番で強度が高く、興奮度が上がるとされます。

ラグドールのルネ君(7歳、去勢済、体重4.1kg)は元気食欲不振で来院されました。

嘔吐や下痢傾向もあるようです。

食生活で変わったものを与えたとしたら、3日前にマタタビをおやつ代わりに与えたとのこと。

マタタビの形状は実のタイプだそうです。

早速、血液検査を行ったところ、腎機能・肝機能・電解質異常が認められました。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の通り、胃内及び腸内にガスが貯留しています。

異物誤飲が気になったので、消化管造影のためバリウムをルネ君に飲んでもらいました。

一般に正常な消化管の機能であれば、バリウムは3時間以内に食道から大腸まで流れます。

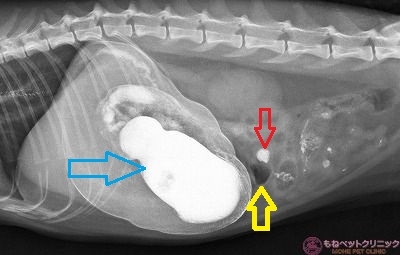

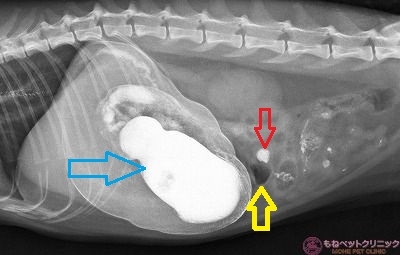

下写真は6時間後の造影像です。

まだ胃内にバリウムが残っており(青矢印)、腸内にガス貯留(黄色矢印)、バリウムが一部残存した小腸内容物(赤矢印)らしきものも認められます。

もし、マタタビが消化管内異物として残っていたら、腸閉塞などの問題を引き起こします。

マタタビを与えたのが3日前だとすれば、消化されずに残って問題を起こしても不思議ではありません。

試験的開腹を実施することとなりました。

試験的開腹は、胃から大腸までを目視・触診で確認し、異常がないかを調べます。

今回の様に、マタタビであれ摂取した数量も不明の状態です。

従って、閉塞していると思しき部位は触診の上、メスで切開確認をします。

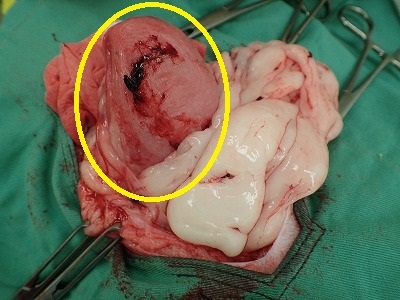

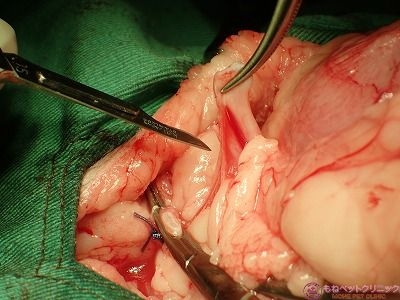

下写真は胃です。

胃内には中等度のガスが貯留しています。

ひとまず全体を把握するため、胃から十二指腸、空回腸と順にチェックしていきます。

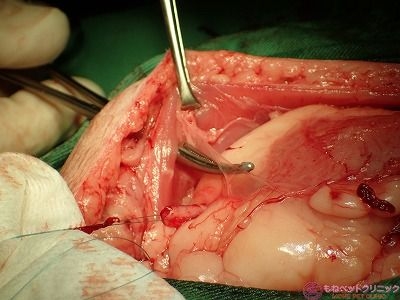

空腸域に硬い2㎝弱の物体があるのを見つけました。

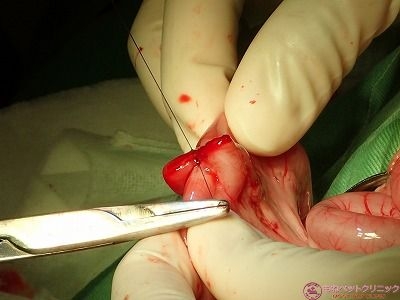

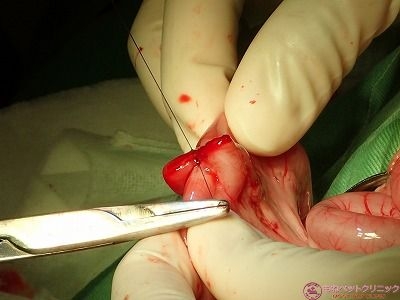

早速、メスを入れます。

メスを入れるとバリウムが乗っている木の実のような物体が確認されました。

どうやらマタタビの実のようです。

幸いにも空腸の炎症・壊死は認められませんので切開部を縫合します。

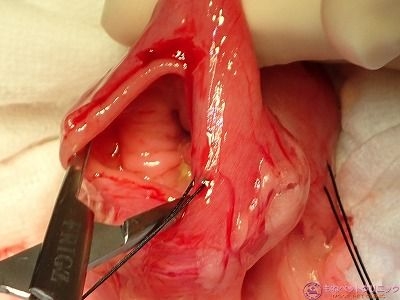

腸管の管腔径の狭窄を防ぐために、欠損部を横断するように縫合します。

見た目は多少いびつですが、これで腸内容物は通過できるようになります。

他に空回腸、大腸に異物が存在していないか、確認しています。

特に小腸以下の消化管には異物は無かったため、最後にバリウムがいつまでも残っていた胃内を切開して内容を確認します。

胃の血管があまり走行していない部位にメスを入れます。

まず、内容物を吸引するために吸引器でバキュームします。

次に切開した胃の内部を目視、および鉗子で異物を確認したところ、特に何も認められませんでした。

胃の内容物を最終的にすべて吸引した結果、バリウムの造影剤のみ確認されました。

おそらく、マタタビが空腸に詰まった結果、胃内のバリウムが流れなくなり停滞したようです。

胃内の異物が無いことを確認し、切開部を縫合します。

胃の縫合は終了です。

皮膚を縫合しました。

全身麻酔から覚醒したルイ君です。

摘出したマタタビの実です。

誤飲して3日以上経過しても、殆ど消化されていない状態です。

下写真は、飼主様からお持ちいただいた、商品として猫用に売られているマタタビの実のパックです。

下写真は左側が商品(未使用)のマタタビ、右側が今回摘出したマタタビです。

術後のルイ君です。

経過は良好で食欲も出て来ました。

排便排尿も正常に戻りました。

マタタビは猫にとって、刺激的な嗜好品です。

与え方に十分気を付けて頂きたいと思います。

特に今回のような実のタイプや枝のようなタイプは、腸閉鎖(イレウス)の可能性が十分ありますのでご用心を。

ルイ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしてます。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが猫の異物誤飲です。

今回の異物はマタタビです。

猫はマタタビが大好きです。

マタタビは、マタタビ科マタタビ属の木で山に自生しています。

マタタビの木には、正常な実と「虫えい果」と呼ばれる実の2種類がなります。

猫が好むのは「虫えい果」の実で、ハエやアブラムシが実に卵を産み付けることで変形したものです。

表面が「虫えい果」は表面が凸凹としています。

マタタビによる反応は、猫の上あごにあるヤコブソン器官(フェロモンを感知する器官)を、マタタビの成分(マタタビラクトンやアクチニジン)が通ることに

より、中枢神経が麻痺し陶酔した症状が引き起こされます。

マタタビはおやつとして、粉末、液体、実、枝などの形状で市販されています。

上記の順番で強度が高く、興奮度が上がるとされます。

ラグドールのルネ君(7歳、去勢済、体重4.1kg)は元気食欲不振で来院されました。

嘔吐や下痢傾向もあるようです。

食生活で変わったものを与えたとしたら、3日前にマタタビをおやつ代わりに与えたとのこと。

マタタビの形状は実のタイプだそうです。

早速、血液検査を行ったところ、腎機能・肝機能・電解質異常が認められました。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の通り、胃内及び腸内にガスが貯留しています。

異物誤飲が気になったので、消化管造影のためバリウムをルネ君に飲んでもらいました。

一般に正常な消化管の機能であれば、バリウムは3時間以内に食道から大腸まで流れます。

下写真は6時間後の造影像です。

まだ胃内にバリウムが残っており(青矢印)、腸内にガス貯留(黄色矢印)、バリウムが一部残存した小腸内容物(赤矢印)らしきものも認められます。

もし、マタタビが消化管内異物として残っていたら、腸閉塞などの問題を引き起こします。

マタタビを与えたのが3日前だとすれば、消化されずに残って問題を起こしても不思議ではありません。

試験的開腹を実施することとなりました。

試験的開腹は、胃から大腸までを目視・触診で確認し、異常がないかを調べます。

今回の様に、マタタビであれ摂取した数量も不明の状態です。

従って、閉塞していると思しき部位は触診の上、メスで切開確認をします。

下写真は胃です。

胃内には中等度のガスが貯留しています。

ひとまず全体を把握するため、胃から十二指腸、空回腸と順にチェックしていきます。

空腸域に硬い2㎝弱の物体があるのを見つけました。

早速、メスを入れます。

メスを入れるとバリウムが乗っている木の実のような物体が確認されました。

どうやらマタタビの実のようです。

幸いにも空腸の炎症・壊死は認められませんので切開部を縫合します。

腸管の管腔径の狭窄を防ぐために、欠損部を横断するように縫合します。

見た目は多少いびつですが、これで腸内容物は通過できるようになります。

他に空回腸、大腸に異物が存在していないか、確認しています。

特に小腸以下の消化管には異物は無かったため、最後にバリウムがいつまでも残っていた胃内を切開して内容を確認します。

胃の血管があまり走行していない部位にメスを入れます。

まず、内容物を吸引するために吸引器でバキュームします。

次に切開した胃の内部を目視、および鉗子で異物を確認したところ、特に何も認められませんでした。

胃の内容物を最終的にすべて吸引した結果、バリウムの造影剤のみ確認されました。

おそらく、マタタビが空腸に詰まった結果、胃内のバリウムが流れなくなり停滞したようです。

胃内の異物が無いことを確認し、切開部を縫合します。

胃の縫合は終了です。

皮膚を縫合しました。

全身麻酔から覚醒したルイ君です。

摘出したマタタビの実です。

誤飲して3日以上経過しても、殆ど消化されていない状態です。

下写真は、飼主様からお持ちいただいた、商品として猫用に売られているマタタビの実のパックです。

下写真は左側が商品(未使用)のマタタビ、右側が今回摘出したマタタビです。

術後のルイ君です。

経過は良好で食欲も出て来ました。

排便排尿も正常に戻りました。

マタタビは猫にとって、刺激的な嗜好品です。

与え方に十分気を付けて頂きたいと思います。

特に今回のような実のタイプや枝のようなタイプは、腸閉鎖(イレウス)の可能性が十分ありますのでご用心を。

ルイ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしてます。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

猫の乳腺腫瘍

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、猫の乳腺腫瘍です。

これまでにも、日常的に猫の乳腺腫瘍の外科的摘出は実施してきましたが、ブログにはまだご紹介していませんでした。

腫瘍摘出術の中で最も多いのが乳腺腫瘍(約10.4%)と言われます。

乳腺は複合管状胞状のアポクリン腺で、猫の場合は乳頭は4対とされます。

猫の乳腺腫瘍の80~96%は悪性腫瘍(犬は約50%)とされています。

また、初診時に肺やリンパ節への腫瘍転移例は90%近くになるとの報告もあります。

加えて、腫瘍を摘出しても66%の猫で再発が認められるとの報告もあります。

猫の乳腺腫瘍は、犬のそれと比較してシビアに捉える必要があります。

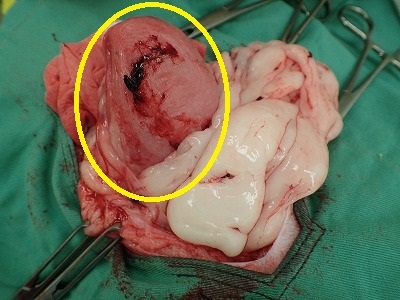

猫のうららちゃん(雑種、6歳8か月、雌、体重4.8kg)は乳腺にしこりがあるとのことで来院されました。

触診すると右側第3乳房から第4乳房にしこり(直径3㎜)が2つ認められます。

他の乳腺及び周辺組織には腫瘤は認められませんでした。

リンパ節にも転移はありません。

レントゲン撮影を実施したところ、肺野への腫瘍転移もありませんでした。

猫の乳腺腫瘍のTNM分類・臨床病期によりますと、うららちゃんの場合は原発病巣の大きさが2㎝未満であること、所属リンパ節(鼠径リンパ節)への浸潤がないこと、

肺などへの遠隔転移がないことからステージⅠの臨床病期であることが分かりました。

この臨床病期はステージⅠからⅣまであります。

遠隔転移が認められないステージⅢまでは、所属リンパ節の同時廓清を含めた片側乳腺全切除による外科的切除を第一選択とします。

そして、遠隔転移が認められたステージⅣの場合は、術後に化学療法を併用します。

うららちゃんの場合は、ステージⅠと言う初期のステージであり、腫瘍及び第3,4乳房の部分切除で対応する方針に決めました。

飼い主様の了解のもと、外科的に腫瘍を摘出することとなりました。

うららちゃんに麻酔の前投薬を実施します。

鎮静が効いて来たところで、バリカンで剃毛処置を実施します。

切除する部位をマジックで記しました。

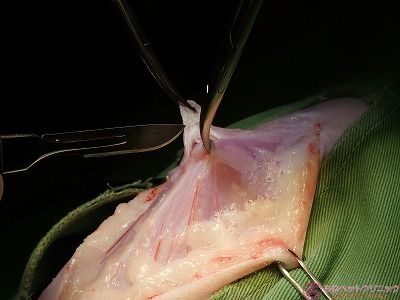

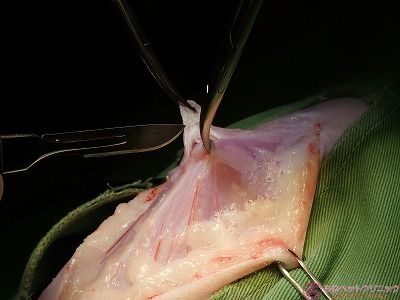

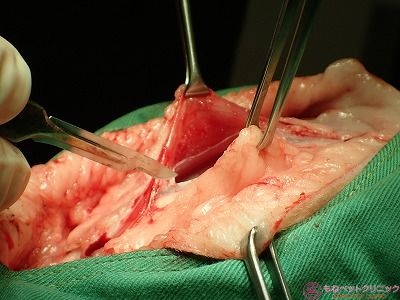

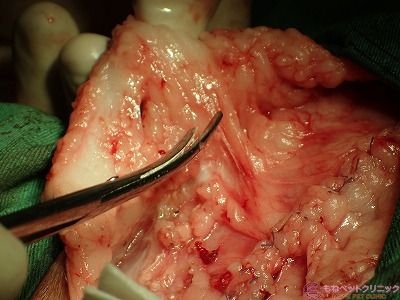

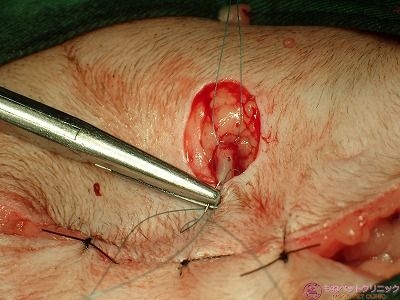

皮膚を硬性メスで切開して行きます。

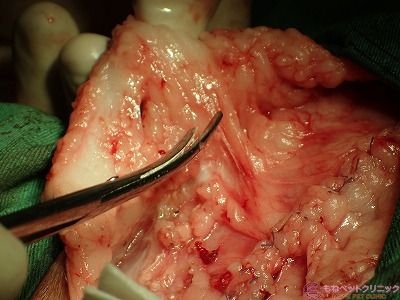

電気メス(バイポーラ)で止血と切開を同時に行います。

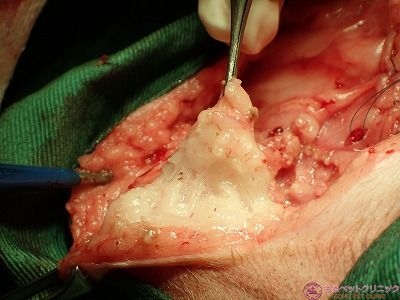

犬と比較して猫は、乳腺と皮下脂肪の境界面がはっきりしないことが多いため、慎重に切除していきます。

切除後の皮膚欠損の状態です。

欠損部が広い程に、皮膚に過度の緊張をかけて縫合する必要があります。

皮下組織を合成吸収糸で縫合し、緊張を軽減します。

皮下縫合が終了したところです。

皮膚縫合が終了しました。

縫合部が広範囲に及びました。

全身麻酔から覚醒したうららちゃんです。

乳腺腫瘍の発生は、犬同様に早期の卵巣子宮摘出手術をすることで予防が出来ます。

猫の6か月齢以前、7~12か月齢、13~24か月齢時に卵巣子宮摘出手術を実施した場合の乳腺腫瘍の発生率は、9%、14%、89%と報告されています。

24か月齢以上では、避妊手術による乳腺腫瘍の予防効果は無効とのことです。

猫の乳腺腫瘍では、原発腫瘍の大きさやリンパ節浸潤で、ある程度の術後の予後が予想できます。

原発腫瘍の大きさが3㎝より大きい場合は、術後の生存期間中央値がや約5~12か月、加えてリンパ節浸潤のない症例では生存期間が18か月、リンパ節浸潤がある場合は6か月という報告があります。

前述したTNM分類の臨床病期別の予後では、ステージⅠは29か月、Ⅱは12.5か月、Ⅲは9か月、Ⅳは1か月の生存期間との報告もあります。

うららちゃんの手術は無事終わりましたが、今後乳腺腫瘍の転移、再発を慎重に経過観察していく必要があります。

うららちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、猫の乳腺腫瘍です。

これまでにも、日常的に猫の乳腺腫瘍の外科的摘出は実施してきましたが、ブログにはまだご紹介していませんでした。

腫瘍摘出術の中で最も多いのが乳腺腫瘍(約10.4%)と言われます。

乳腺は複合管状胞状のアポクリン腺で、猫の場合は乳頭は4対とされます。

猫の乳腺腫瘍の80~96%は悪性腫瘍(犬は約50%)とされています。

また、初診時に肺やリンパ節への腫瘍転移例は90%近くになるとの報告もあります。

加えて、腫瘍を摘出しても66%の猫で再発が認められるとの報告もあります。

猫の乳腺腫瘍は、犬のそれと比較してシビアに捉える必要があります。

猫のうららちゃん(雑種、6歳8か月、雌、体重4.8kg)は乳腺にしこりがあるとのことで来院されました。

触診すると右側第3乳房から第4乳房にしこり(直径3㎜)が2つ認められます。

他の乳腺及び周辺組織には腫瘤は認められませんでした。

リンパ節にも転移はありません。

レントゲン撮影を実施したところ、肺野への腫瘍転移もありませんでした。

猫の乳腺腫瘍のTNM分類・臨床病期によりますと、うららちゃんの場合は原発病巣の大きさが2㎝未満であること、所属リンパ節(鼠径リンパ節)への浸潤がないこと、

肺などへの遠隔転移がないことからステージⅠの臨床病期であることが分かりました。

この臨床病期はステージⅠからⅣまであります。

遠隔転移が認められないステージⅢまでは、所属リンパ節の同時廓清を含めた片側乳腺全切除による外科的切除を第一選択とします。

そして、遠隔転移が認められたステージⅣの場合は、術後に化学療法を併用します。

うららちゃんの場合は、ステージⅠと言う初期のステージであり、腫瘍及び第3,4乳房の部分切除で対応する方針に決めました。

飼い主様の了解のもと、外科的に腫瘍を摘出することとなりました。

うららちゃんに麻酔の前投薬を実施します。

鎮静が効いて来たところで、バリカンで剃毛処置を実施します。

切除する部位をマジックで記しました。

皮膚を硬性メスで切開して行きます。

電気メス(バイポーラ)で止血と切開を同時に行います。

犬と比較して猫は、乳腺と皮下脂肪の境界面がはっきりしないことが多いため、慎重に切除していきます。

切除後の皮膚欠損の状態です。

欠損部が広い程に、皮膚に過度の緊張をかけて縫合する必要があります。

皮下組織を合成吸収糸で縫合し、緊張を軽減します。

皮下縫合が終了したところです。

皮膚縫合が終了しました。

縫合部が広範囲に及びました。

全身麻酔から覚醒したうららちゃんです。

乳腺腫瘍の発生は、犬同様に早期の卵巣子宮摘出手術をすることで予防が出来ます。

猫の6か月齢以前、7~12か月齢、13~24か月齢時に卵巣子宮摘出手術を実施した場合の乳腺腫瘍の発生率は、9%、14%、89%と報告されています。

24か月齢以上では、避妊手術による乳腺腫瘍の予防効果は無効とのことです。

猫の乳腺腫瘍では、原発腫瘍の大きさやリンパ節浸潤で、ある程度の術後の予後が予想できます。

原発腫瘍の大きさが3㎝より大きい場合は、術後の生存期間中央値がや約5~12か月、加えてリンパ節浸潤のない症例では生存期間が18か月、リンパ節浸潤がある場合は6か月という報告があります。

前述したTNM分類の臨床病期別の予後では、ステージⅠは29か月、Ⅱは12.5か月、Ⅲは9か月、Ⅳは1か月の生存期間との報告もあります。

うららちゃんの手術は無事終わりましたが、今後乳腺腫瘍の転移、再発を慎重に経過観察していく必要があります。

うららちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

猫の下部尿路疾患(本篇 恥骨前尿道造瘻術)

こんにちは 院長の伊藤です。

先回、猫のデュオ君がストラバイト尿石症により排尿障害に至った話(猫の下部尿路疾患 序章 排尿障害)を載せました。

今回はその続きとなります。

排尿障害から急性腎不全になってしまったデュオ君を救うためには、新たに尿道を作り排尿できるようにする手術が必要です。

骨盤腔内の尿道を乳房へと移動させて、乳房から排尿をさせる手術法に恥骨前尿道造瘻術があります。

この術式であれば、会陰部尿道婁形成術に比べて術後の尿道の再閉塞が経験的になく、今回こちらを選択しました。

恥骨前尿道造瘻術の術式やその詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

さて、デュオ君を全身麻酔にかけることとなります。

腎機能が低下していますので、細心の配慮で麻酔をかけます。

気管挿管をしてイソフルランを流します。

デュオ君は体重が6.5kgで肥満傾向を示しています。

下腹部の正中線にメスを入れます。

皮下脂肪が分厚く入っています。

極力、皮下脂肪を切除していきます。

腹筋にメスを入れます。

下写真黄色丸は膀胱です。

排尿障害が続いていたため、膀胱炎も合併症で起こしており、膀胱壁は肥厚しています。

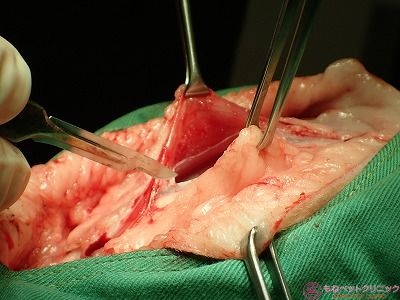

次に膀胱を牽引して、骨盤腔に入り込んでいる尿道の太い部分にアプローチします。

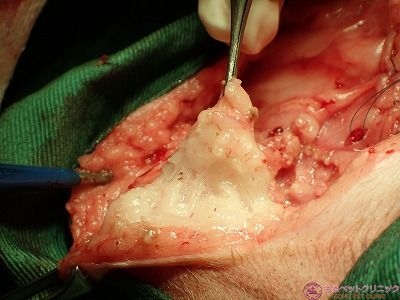

下写真の分厚い脂肪層の中に頭を出し始めたのが尿道です。

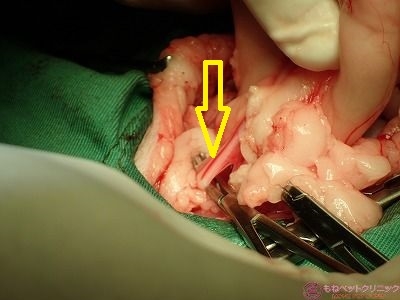

下写真黄色矢印の示す尿道をなるべく牽引して引き出します。

尿道をなるべく長めに鋏で離断します。

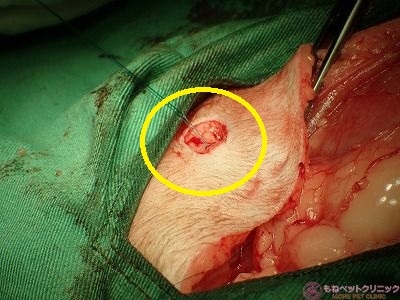

下写真黄色丸が気団した尿道の断面を示します。

離断端の尿道を鉗子で優しく把持します。

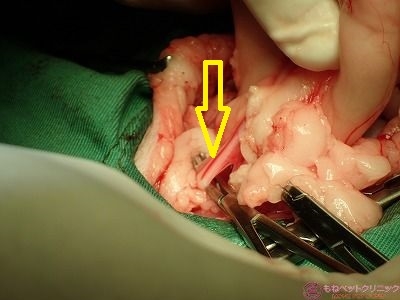

尿道離断端を縫合糸で引っかけて牽引します。

次に尿道にいちばん近い乳房を鋏で丸くくり抜きます。

くり抜いた乳房から外側から鉗子で離断した尿道端を把持し、牽引します。

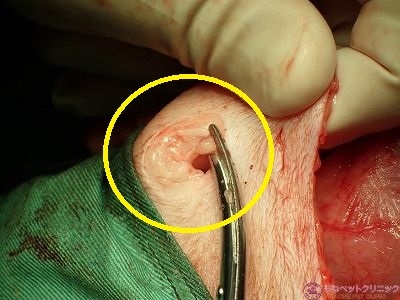

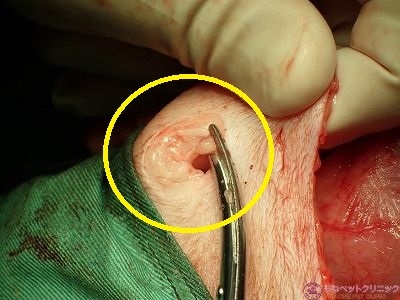

下写真黄色丸は尿道端を乳房に引き出した所です。

デュオ君の尿道は体格の割には細く感じました。

これはデュオ君は1歳位で去勢手術を受けており、その影響もあると思います。

下写真は離断した尿道端ですが、黄色丸内の縫合糸で尿道端を牽引しても、皮下脂肪が非常に分厚いために、尿道を皮膚に縫合しても皮下方向に引っ張られることになります。

これを回避するために、出来る限りの皮下脂肪を削り取ります。

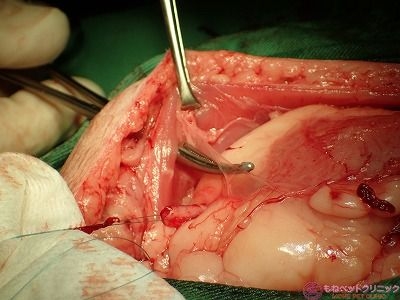

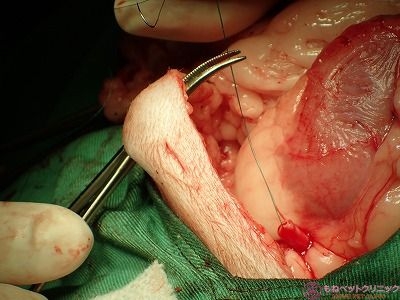

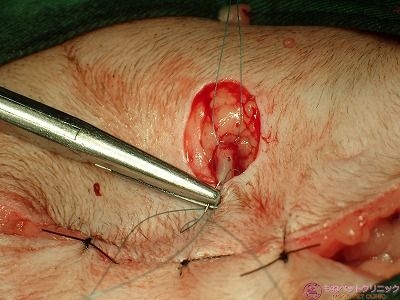

何とか、尿道端が皮膚に安定して収まりそうになったところで、皮膚を仮縫いします。

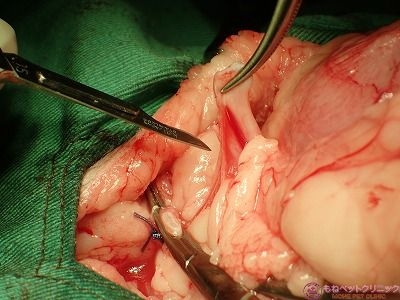

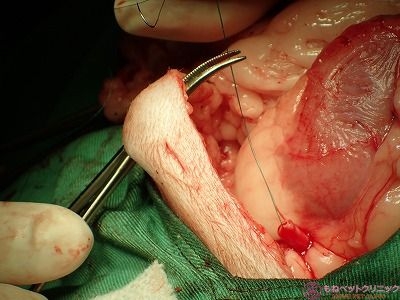

下写真から尿道端を皮下組織と皮膚に特殊な縫合で縫い込んでいきます。

尿道を傷めないように細心の注意をして、縫合を始めます。

この縫合法の詳細はこちらをクリックして下さい。

デュオ君の尿道は細いため、同心円状に縫合する際に6か所を縫合するのが限界でした。

この縫合法で患部に6か所、糸を通して、最後に一本ずつ順番に結紮していきます。

尿動口の拡大写真です。

下写真で尿道の結紮は終了です。

排尿が確実に出来るようにバルーンカテーテルを患部の尿道に挿入します。

これでこの手術は完了となります。

バルーンカテーテルのカフに精製水を入れて膨らまします。

これでカテーテルを引っ掛けて患部から引き抜くことは出来なくなります。

患部に抗生剤を塗布します。

バルーンカテーテルの端はペットシーツに包み、排尿量をシーツの重量を計量して確認して行きます。

尿道にカテーテルを挿入していますので、強制的に排尿は完了します。

麻酔から覚醒し始めたデュオ君です。

大変な手術となりましたが、無事手術は終了しました。

術後はデュオ君は乳房から排尿するというスタイルになりますから、慣れてもらう必要があります。

次回はデュオ君の術後の回復偏をご報告します。

デュオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

先回、猫のデュオ君がストラバイト尿石症により排尿障害に至った話(猫の下部尿路疾患 序章 排尿障害)を載せました。

今回はその続きとなります。

排尿障害から急性腎不全になってしまったデュオ君を救うためには、新たに尿道を作り排尿できるようにする手術が必要です。

骨盤腔内の尿道を乳房へと移動させて、乳房から排尿をさせる手術法に恥骨前尿道造瘻術があります。

この術式であれば、会陰部尿道婁形成術に比べて術後の尿道の再閉塞が経験的になく、今回こちらを選択しました。

恥骨前尿道造瘻術の術式やその詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

さて、デュオ君を全身麻酔にかけることとなります。

腎機能が低下していますので、細心の配慮で麻酔をかけます。

気管挿管をしてイソフルランを流します。

デュオ君は体重が6.5kgで肥満傾向を示しています。

下腹部の正中線にメスを入れます。

皮下脂肪が分厚く入っています。

極力、皮下脂肪を切除していきます。

腹筋にメスを入れます。

下写真黄色丸は膀胱です。

排尿障害が続いていたため、膀胱炎も合併症で起こしており、膀胱壁は肥厚しています。

次に膀胱を牽引して、骨盤腔に入り込んでいる尿道の太い部分にアプローチします。

下写真の分厚い脂肪層の中に頭を出し始めたのが尿道です。

下写真黄色矢印の示す尿道をなるべく牽引して引き出します。

尿道をなるべく長めに鋏で離断します。

下写真黄色丸が気団した尿道の断面を示します。

離断端の尿道を鉗子で優しく把持します。

尿道離断端を縫合糸で引っかけて牽引します。

次に尿道にいちばん近い乳房を鋏で丸くくり抜きます。

くり抜いた乳房から外側から鉗子で離断した尿道端を把持し、牽引します。

下写真黄色丸は尿道端を乳房に引き出した所です。

デュオ君の尿道は体格の割には細く感じました。

これはデュオ君は1歳位で去勢手術を受けており、その影響もあると思います。

下写真は離断した尿道端ですが、黄色丸内の縫合糸で尿道端を牽引しても、皮下脂肪が非常に分厚いために、尿道を皮膚に縫合しても皮下方向に引っ張られることになります。

これを回避するために、出来る限りの皮下脂肪を削り取ります。

何とか、尿道端が皮膚に安定して収まりそうになったところで、皮膚を仮縫いします。

下写真から尿道端を皮下組織と皮膚に特殊な縫合で縫い込んでいきます。

尿道を傷めないように細心の注意をして、縫合を始めます。

この縫合法の詳細はこちらをクリックして下さい。

デュオ君の尿道は細いため、同心円状に縫合する際に6か所を縫合するのが限界でした。

この縫合法で患部に6か所、糸を通して、最後に一本ずつ順番に結紮していきます。

尿動口の拡大写真です。

下写真で尿道の結紮は終了です。

排尿が確実に出来るようにバルーンカテーテルを患部の尿道に挿入します。

これでこの手術は完了となります。

バルーンカテーテルのカフに精製水を入れて膨らまします。

これでカテーテルを引っ掛けて患部から引き抜くことは出来なくなります。

患部に抗生剤を塗布します。

バルーンカテーテルの端はペットシーツに包み、排尿量をシーツの重量を計量して確認して行きます。

尿道にカテーテルを挿入していますので、強制的に排尿は完了します。

麻酔から覚醒し始めたデュオ君です。

大変な手術となりましたが、無事手術は終了しました。

術後はデュオ君は乳房から排尿するというスタイルになりますから、慣れてもらう必要があります。

次回はデュオ君の術後の回復偏をご報告します。

デュオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL