鳥の疾病

オカメインコの上腕骨骨折整復手術(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日、ご紹介しますのはオカメインコの翼の骨折例です。

特にオカメインコの特徴として、突発的に興奮状態に陥りやすく、いわゆるオカメパニックと呼ばれる症状を起こしたりします。

オカメパニックを起こしているときに狭いケージの中であったり、部屋の中で放鳥しているときであったりしても、翼をぶつけて骨折に至るケースがあります。

翼の骨折は、肢の骨折に続いて多いですが、骨折整復した後のテーピングのストレスは一番鳥にかかると思われます。

過去にオカメインコの上腕骨骨折整復手術を載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして参照下さい。

オカメインコのモモちゃん(8歳2か月齢、雌)は元気が無い、飛ばないとのことで来院されました。

左翼の下垂が認められます。

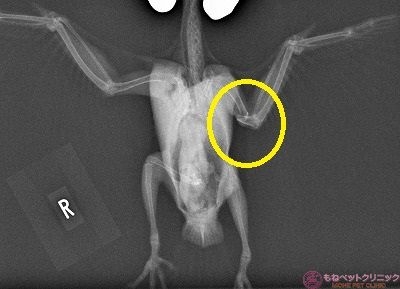

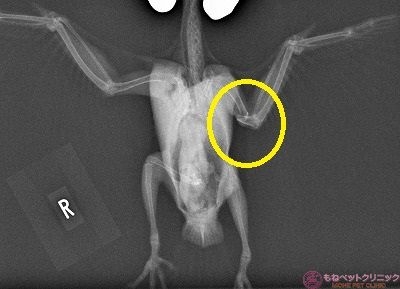

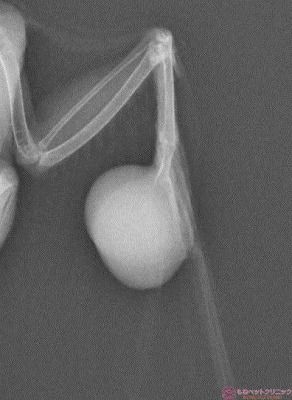

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は左上腕骨の骨折部を示します。

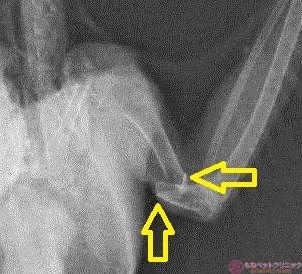

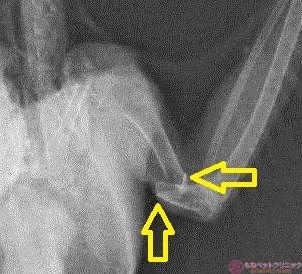

骨折部は、黄色矢印が示す左上腕骨の遠位端(肘関節に近い側)の斜骨折です。

側臥の姿勢で、上腕骨が折れているのがお分かり頂けると思います。

結局、翼の骨折はしっかり整復して骨癒合しなければ鳥としての飛行は望めません。

ケージの中で飛行させることなく(骨折部の整復処置を行わない)、一生を送らせるのも飼主様の選択肢の一つです。

しかし、整復処置しなければ、翼は曲がったまま癒合し、日常生活に支障を来します。

放置したままなら、骨癒合不全に至り、羽ばたくごとに疼痛に苦しむでしょう。

飼い主様は再び飛行できるよう手術を希望されました。

モモちゃんはまだ全身麻酔に耐えられる状態のため、早速手術に取り掛かることになりました。

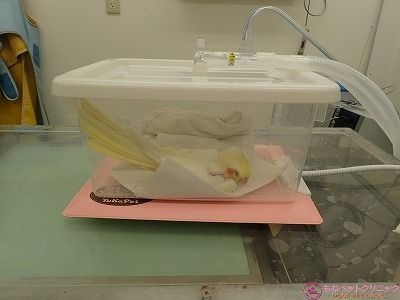

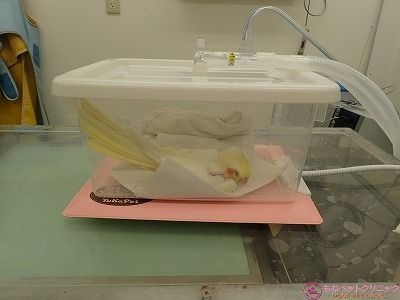

イソフルランで麻酔導入します。

ほぼ麻酔導入が出来上がったモモちゃんです。

左翼を広げたところです。

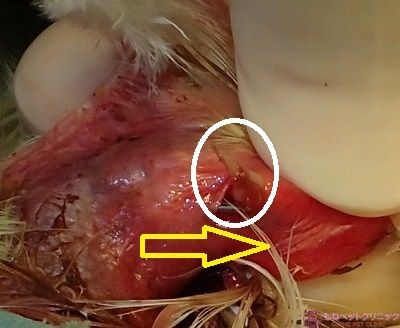

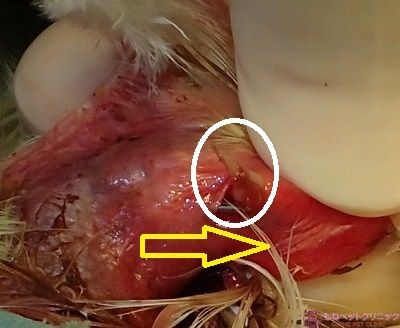

下写真黄色丸は、上腕骨の骨折端(斜めに折れている)が、皮膚を貫通して飛び出しています。

骨髄にピンを入れて整復固定する術式を選択しました。

以前、同様の術式の詳細を載せたブログがありますので、興味のある方はこちらを参照下さい。

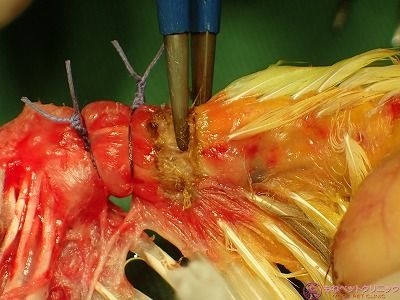

骨髄ピン(直径1㎜)を上腕骨骨折端から上腕骨近位端(頭側側)へ向けて挿入します。

上腕骨大転子付近をピンで貫通させます(下写真黄色丸)。

そのままピンの遠位端側が骨折端に接触するまでピンの挿入(下写真黄色矢印)を進めます。

近位骨折端にピンが出ている所(黄色丸)です。

このピンの先端を白丸の骨折部遠位端に挿入します。

勿論、そのためには骨折部を整復する必要があります。

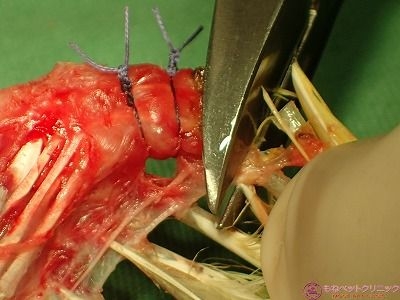

翼の上腕三頭筋をゆっくりストレッチングしながら骨折端の整復を行います。

実はこのステージが一番難しいです。

指先の感覚で整復できたか、確認します。

整復が出来たので、そのまま遠位端に向けてピン挿入を進めます。

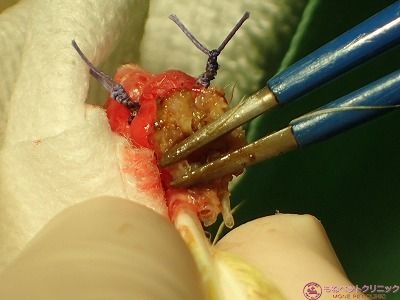

下写真黄色丸は上腕骨遠位端に突出したピンです。

目視下で、この突出したピンを逆方向に戻して骨髄内に留めます。

次に上腕骨近位端に飛び出ているピンをペンチでカットします。

レントゲンでその模様を撮影しました。

上腕骨骨折の整復は完了です。

開放骨折した箇所は、皮膚が裂けていますので皮膚を縫合します。

最後に翼の羽ばたきをしばらく休ませるため、翼をテーピングします。

ボデイ・ラップ法と呼ばれる包帯法で、胴体と翼を固定します。

両翼端をテーピングしていますので、覚醒後左右のバランスを取るのが難しくなると思われます。

麻酔から覚醒したモモちゃんです。

翌日にはモモちゃんは経過良好で退院して頂きました。

その後、モモちゃんは自宅で療養となりましたが、テープを破壊したり、カットしたピンの端が少し突出したりのアクシデントはありました。

術後4週目にして、来院時のモモちゃんのレントゲン像です。

骨折端の骨癒合は良好でピンを抜去することとしました。

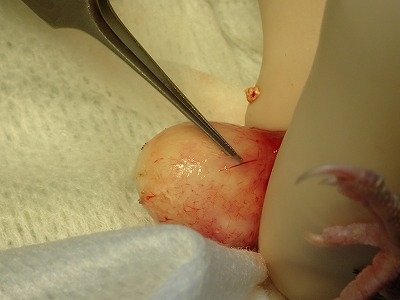

下写真の突出しているピンの端をピン抜去用鉗子で把持します。

ピンをゆっくりと引き抜いていきます。

ピンを安全に抜去完了です。

テープを外すことが出来て、モモちゃんはスッキリしたような表情です。

テーピングは鳥にとって、大変なストレスです。

4週間近く、モモちゃんの介護にあたった飼い主様の愛情はすばらしいと思います。

ピン抜去後2週間後に来院したモモちゃんです。

自宅で飛行も出来るようになったとのことです。

モモちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日、ご紹介しますのはオカメインコの翼の骨折例です。

特にオカメインコの特徴として、突発的に興奮状態に陥りやすく、いわゆるオカメパニックと呼ばれる症状を起こしたりします。

オカメパニックを起こしているときに狭いケージの中であったり、部屋の中で放鳥しているときであったりしても、翼をぶつけて骨折に至るケースがあります。

翼の骨折は、肢の骨折に続いて多いですが、骨折整復した後のテーピングのストレスは一番鳥にかかると思われます。

過去にオカメインコの上腕骨骨折整復手術を載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして参照下さい。

オカメインコのモモちゃん(8歳2か月齢、雌)は元気が無い、飛ばないとのことで来院されました。

左翼の下垂が認められます。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は左上腕骨の骨折部を示します。

骨折部は、黄色矢印が示す左上腕骨の遠位端(肘関節に近い側)の斜骨折です。

側臥の姿勢で、上腕骨が折れているのがお分かり頂けると思います。

結局、翼の骨折はしっかり整復して骨癒合しなければ鳥としての飛行は望めません。

ケージの中で飛行させることなく(骨折部の整復処置を行わない)、一生を送らせるのも飼主様の選択肢の一つです。

しかし、整復処置しなければ、翼は曲がったまま癒合し、日常生活に支障を来します。

放置したままなら、骨癒合不全に至り、羽ばたくごとに疼痛に苦しむでしょう。

飼い主様は再び飛行できるよう手術を希望されました。

モモちゃんはまだ全身麻酔に耐えられる状態のため、早速手術に取り掛かることになりました。

イソフルランで麻酔導入します。

ほぼ麻酔導入が出来上がったモモちゃんです。

左翼を広げたところです。

下写真黄色丸は、上腕骨の骨折端(斜めに折れている)が、皮膚を貫通して飛び出しています。

骨髄にピンを入れて整復固定する術式を選択しました。

以前、同様の術式の詳細を載せたブログがありますので、興味のある方はこちらを参照下さい。

骨髄ピン(直径1㎜)を上腕骨骨折端から上腕骨近位端(頭側側)へ向けて挿入します。

上腕骨大転子付近をピンで貫通させます(下写真黄色丸)。

そのままピンの遠位端側が骨折端に接触するまでピンの挿入(下写真黄色矢印)を進めます。

近位骨折端にピンが出ている所(黄色丸)です。

このピンの先端を白丸の骨折部遠位端に挿入します。

勿論、そのためには骨折部を整復する必要があります。

翼の上腕三頭筋をゆっくりストレッチングしながら骨折端の整復を行います。

実はこのステージが一番難しいです。

指先の感覚で整復できたか、確認します。

整復が出来たので、そのまま遠位端に向けてピン挿入を進めます。

下写真黄色丸は上腕骨遠位端に突出したピンです。

目視下で、この突出したピンを逆方向に戻して骨髄内に留めます。

次に上腕骨近位端に飛び出ているピンをペンチでカットします。

レントゲンでその模様を撮影しました。

上腕骨骨折の整復は完了です。

開放骨折した箇所は、皮膚が裂けていますので皮膚を縫合します。

最後に翼の羽ばたきをしばらく休ませるため、翼をテーピングします。

ボデイ・ラップ法と呼ばれる包帯法で、胴体と翼を固定します。

両翼端をテーピングしていますので、覚醒後左右のバランスを取るのが難しくなると思われます。

麻酔から覚醒したモモちゃんです。

翌日にはモモちゃんは経過良好で退院して頂きました。

その後、モモちゃんは自宅で療養となりましたが、テープを破壊したり、カットしたピンの端が少し突出したりのアクシデントはありました。

術後4週目にして、来院時のモモちゃんのレントゲン像です。

骨折端の骨癒合は良好でピンを抜去することとしました。

下写真の突出しているピンの端をピン抜去用鉗子で把持します。

ピンをゆっくりと引き抜いていきます。

ピンを安全に抜去完了です。

テープを外すことが出来て、モモちゃんはスッキリしたような表情です。

テーピングは鳥にとって、大変なストレスです。

4週間近く、モモちゃんの介護にあたった飼い主様の愛情はすばらしいと思います。

ピン抜去後2週間後に来院したモモちゃんです。

自宅で飛行も出来るようになったとのことです。

モモちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

セキセイインコの卵塞(全身麻酔下による解除)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、セキセイインコの卵塞(卵づまり)です。

小型愛玩鳥において卵づまりは、日常的に多く遭遇する疾病です。

セキセイインコのそらちゃん(5歳9か月齢、雌)は3週間ほど前から腹部が腫大してきました。

他院で手指による卵の圧迫排出をおこなったものの、卵管口から卵の排出が出来ないため、当院を紹介されて受診されました。

下腹部が腫れて体のバランスを取るのが辛そうです。

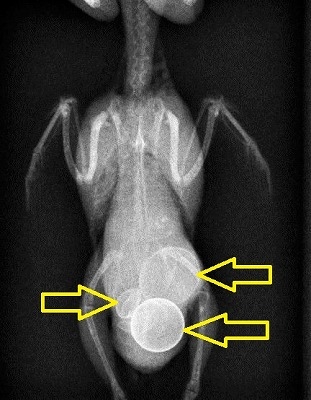

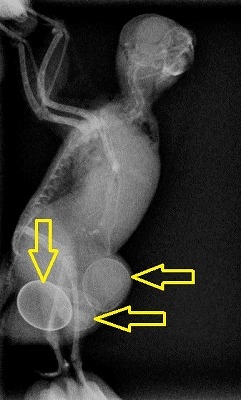

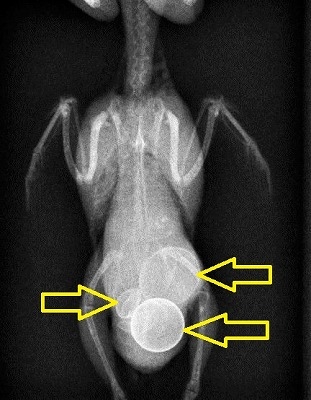

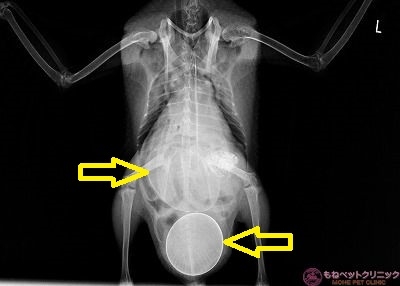

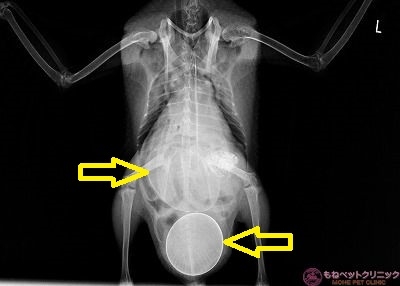

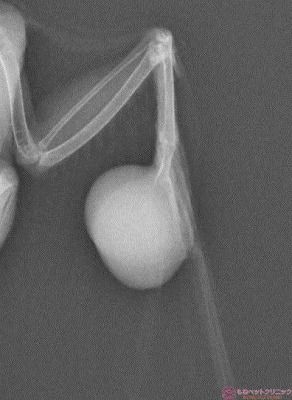

まずはレントゲン撮影を実施します。

卵が3個、卵管内に停留しています(下写真黄色矢印)。

うち1個は卵殻が潰れています。

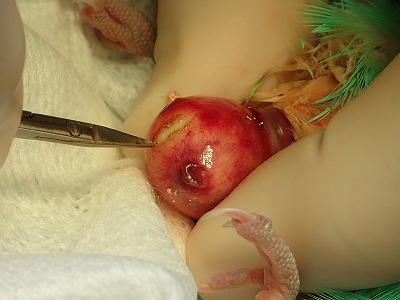

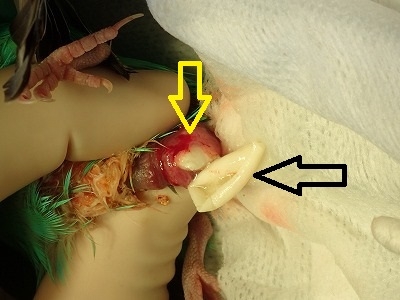

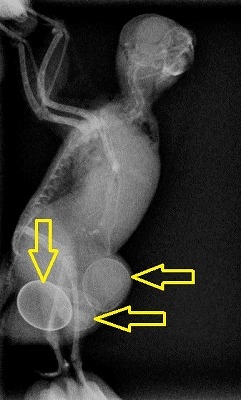

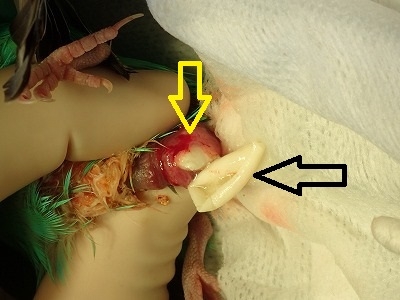

総排泄腔から用手法で卵の圧迫排出を試みます(下写真)。

卵が総排泄腔粘膜を押し出して脱出しています。

原因は、卵管口が十分に開かないため、膣部が伸展して内部に卵がぶら下がっている状態です。

総排泄腔粘膜が卵と癒着しており、無理やり手指で圧迫すると粘膜ごと大きく破れてしまうため要注意です。

そらちゃんは暴れるため、全身麻酔を行い卵を排出することとしました。

麻酔導入が出来たところを確認して導入箱から出てもらいます。

そらちゃんを維持麻酔に切り替えます。

卵と総排泄腔粘膜との癒着は強く、強く把持すると粘膜が裂ける感じです。

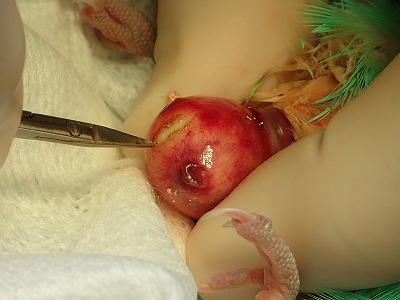

脱出している総排泄腔粘膜に小切開を眼科鋏で加えます。

ピンセットで粘膜の切開部から卵を取り出します。

1個目の卵です。

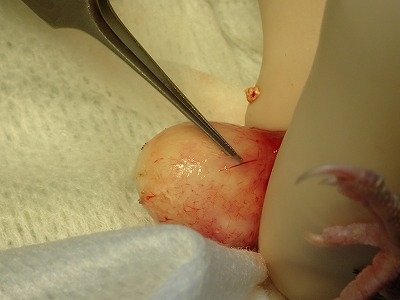

次に2個目の潰れている卵を摘出します。

下写真の黒矢印が2個目の卵管内で潰れている卵です。

そして、黄色矢印が3個目の卵です。

3個目の卵を摘出します。

3個目の卵も卵殻が脆弱で、鉗子で触るだけで簡単に割れます。

最後に小切開した総排泄腔粘膜に1針縫合します。

患部に抗生剤を滴下しています。

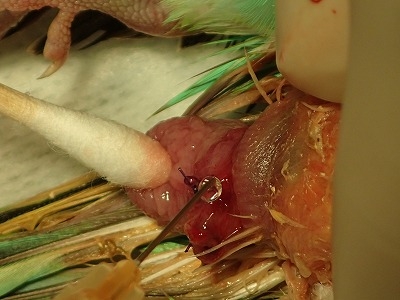

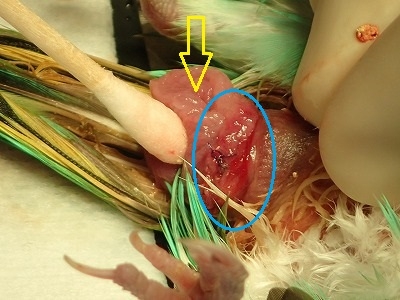

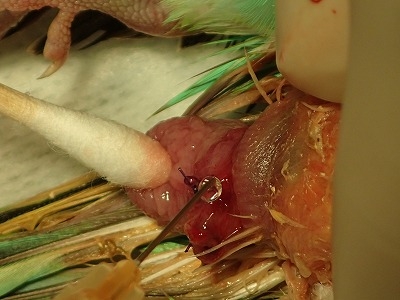

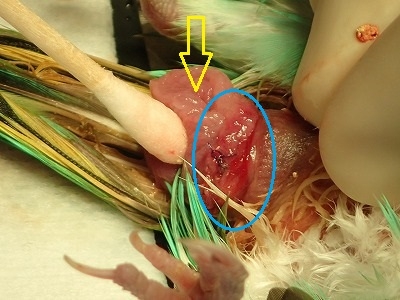

総排泄腔粘膜を縫合したところ(下写真青丸)で、卵管に卵塞していた卵を解除したため、卵管脱が起こりました(黄色矢印)。

卵管脱は脱出した卵管を滅菌綿棒で元の位置に戻します。

その後、卵管脱は治まりましたので特に総排泄孔の端を縫合せずに処置は終了です。

麻酔から覚醒したそらちゃんです。

衰弱傾向が認められたので、無事覚醒出来て良かったです。

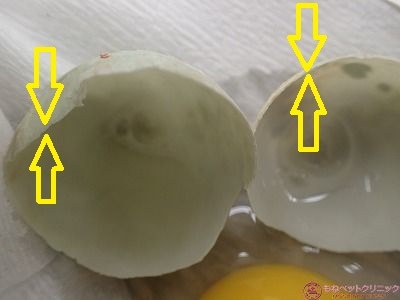

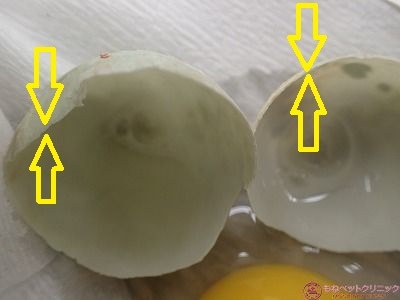

摘出した卵です。

左端が2番目に摘出した卵殻です。

非常に柔らかい性状です。

真ん中は最後(3番目)に摘出した卵ですが、こちらも卵殻が薄く柔らかいです。

そして、右端は一番初めに摘出した卵です。

こちらは卵殻はほぼ正常卵と変わりありません。

持続的に産卵する場合、初回の卵よりも、次に作られる卵になるほどカルシウムがいきわたらなく軟弱となります。

卵塞の発生要因は、持続的な発情による過産卵やビタミンD・カルシウムの不足等が原因とされます。

特に過産卵は組織内カルシウムを減少させ、卵管の収縮力を減少させて産卵が困難となります。

加えて、卵殻が軟弱で卵管内に停滞する傾向を持ちます。

卵が卵管内に長時間停滞すると、卵殻が卵管粘膜との癒着を引き起こします。

今回の事例は、まさに上記の条件がそろって発症した卵塞です。

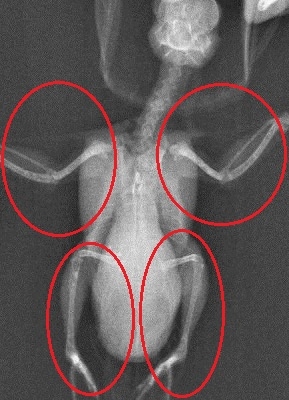

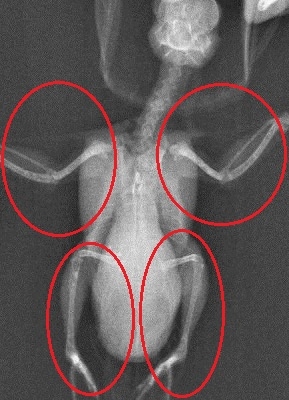

下写真は、卵塞を解除した後のレントゲン像です。

そらちゃんの骨密度を見ますと白くなっている部分が骨髄内に認められ、まばらに白い斑点として現れます(下写真赤丸)。

これを多発性骨化過剰症といい、骨髄骨とも言われます。

骨髄骨は産卵中の雌に卵の卵殻形成に必要なカルシウムを供給するための貯蔵庫として使用されます。

骨髄骨が骨髄内腔に沈着し、しかも沈着に秩序なくデンシティーも均一ではありません。

このレントゲン像は、そらちゃんの過発情や軟卵などの異常卵産生といった繁殖疾患を裏付けてます。

多発性骨化過剰症のレントゲン所見から、持続発情が示唆されたそらちゃんですが、卵塞が再発しないよう経過観察が必要です。

状況によっては、発情抑制剤(クロルマジノン)の投薬も検討します。

翌日にそらちゃんは退院して頂きました。

そらちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、セキセイインコの卵塞(卵づまり)です。

小型愛玩鳥において卵づまりは、日常的に多く遭遇する疾病です。

セキセイインコのそらちゃん(5歳9か月齢、雌)は3週間ほど前から腹部が腫大してきました。

他院で手指による卵の圧迫排出をおこなったものの、卵管口から卵の排出が出来ないため、当院を紹介されて受診されました。

下腹部が腫れて体のバランスを取るのが辛そうです。

まずはレントゲン撮影を実施します。

卵が3個、卵管内に停留しています(下写真黄色矢印)。

うち1個は卵殻が潰れています。

総排泄腔から用手法で卵の圧迫排出を試みます(下写真)。

卵が総排泄腔粘膜を押し出して脱出しています。

原因は、卵管口が十分に開かないため、膣部が伸展して内部に卵がぶら下がっている状態です。

総排泄腔粘膜が卵と癒着しており、無理やり手指で圧迫すると粘膜ごと大きく破れてしまうため要注意です。

そらちゃんは暴れるため、全身麻酔を行い卵を排出することとしました。

麻酔導入が出来たところを確認して導入箱から出てもらいます。

そらちゃんを維持麻酔に切り替えます。

卵と総排泄腔粘膜との癒着は強く、強く把持すると粘膜が裂ける感じです。

脱出している総排泄腔粘膜に小切開を眼科鋏で加えます。

ピンセットで粘膜の切開部から卵を取り出します。

1個目の卵です。

次に2個目の潰れている卵を摘出します。

下写真の黒矢印が2個目の卵管内で潰れている卵です。

そして、黄色矢印が3個目の卵です。

3個目の卵を摘出します。

3個目の卵も卵殻が脆弱で、鉗子で触るだけで簡単に割れます。

最後に小切開した総排泄腔粘膜に1針縫合します。

患部に抗生剤を滴下しています。

総排泄腔粘膜を縫合したところ(下写真青丸)で、卵管に卵塞していた卵を解除したため、卵管脱が起こりました(黄色矢印)。

卵管脱は脱出した卵管を滅菌綿棒で元の位置に戻します。

その後、卵管脱は治まりましたので特に総排泄孔の端を縫合せずに処置は終了です。

麻酔から覚醒したそらちゃんです。

衰弱傾向が認められたので、無事覚醒出来て良かったです。

摘出した卵です。

左端が2番目に摘出した卵殻です。

非常に柔らかい性状です。

真ん中は最後(3番目)に摘出した卵ですが、こちらも卵殻が薄く柔らかいです。

そして、右端は一番初めに摘出した卵です。

こちらは卵殻はほぼ正常卵と変わりありません。

持続的に産卵する場合、初回の卵よりも、次に作られる卵になるほどカルシウムがいきわたらなく軟弱となります。

卵塞の発生要因は、持続的な発情による過産卵やビタミンD・カルシウムの不足等が原因とされます。

特に過産卵は組織内カルシウムを減少させ、卵管の収縮力を減少させて産卵が困難となります。

加えて、卵殻が軟弱で卵管内に停滞する傾向を持ちます。

卵が卵管内に長時間停滞すると、卵殻が卵管粘膜との癒着を引き起こします。

今回の事例は、まさに上記の条件がそろって発症した卵塞です。

下写真は、卵塞を解除した後のレントゲン像です。

そらちゃんの骨密度を見ますと白くなっている部分が骨髄内に認められ、まばらに白い斑点として現れます(下写真赤丸)。

これを多発性骨化過剰症といい、骨髄骨とも言われます。

骨髄骨は産卵中の雌に卵の卵殻形成に必要なカルシウムを供給するための貯蔵庫として使用されます。

骨髄骨が骨髄内腔に沈着し、しかも沈着に秩序なくデンシティーも均一ではありません。

このレントゲン像は、そらちゃんの過発情や軟卵などの異常卵産生といった繁殖疾患を裏付けてます。

多発性骨化過剰症のレントゲン所見から、持続発情が示唆されたそらちゃんですが、卵塞が再発しないよう経過観察が必要です。

状況によっては、発情抑制剤(クロルマジノン)の投薬も検討します。

翌日にそらちゃんは退院して頂きました。

そらちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

コールダックの卵塞

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、コールダックの卵塞(たまごづまり)です。

コールダックは、マガモを品種改良したアヒルを,さらに品種改良して出来た鳥です。

アヒルと比べると4分の1の大きさ(体重600~1000g)で,世界最小のアヒルといわれています。

品種改良された当初は,野生のカモをつかまえるために鳴き声で知らせるおとりとして使われていましたが,今では観賞用やペットとして飼育されています。

そんな背景のあるコールダックですが、他の愛玩鳥同様に卵塞になったりします。

コールダックのしょうこちゃん(8か月齢、雌、体重1.0㎏)は数日前から元気・食欲がないとのことで来院されました。

産卵する姿勢をしても卵は出ず、下腹部が張ってるとのことです。

しょうこちゃんはまだ産卵歴はなく、あるとしたら今回が初産に当たるそうです。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真黄色矢印は卵を示します。

卵は2個認められます。

しょうこちゃんは卵塞になってるようです。

最初の卵が総排泄腔の軸線から見て垂直に立っているため、物理的にも産卵は厳しい状態です。

触診しますと総排泄腔の手前に既に卵はありますので、圧迫して卵を排出処置を試みることとしました。

比較的小柄な水禽類とはいえ、助手にしっかり保定してもらい後方(総排泄腔側)からアプローチします。

私の右手の親指と人差し指に卵の感触が触知されます。

卵塞には正常な卵管通過時間が経過しても停滞している卵停滞と卵管口が広がらないために産卵できない難産とあります。

指先の圧迫で卵管口を拡張できるか、時間をかけて圧迫していきます。

圧迫により、しょうこちゃんが息み出しました。

息みに合わせて、圧迫を加えて行きます。

卵管口は少しづつ弛緩しており、圧迫法で卵の排出は出来そうです。

卵は膣部へと移動し始めました。

排泄孔が拡張してます。

卵はもう排出直前です。

卵の排出完了しました。

総排泄腔粘膜が戻るのを確認しました。

2個目の卵がそのまま卵管口まで下降してくれると良いのですが、まだ卵管内に存在しています。

この状態で、卵圧迫排出法を継続するのは、他の臓器(腸・尿管など)を傷つけますので中止しました。

自然の産卵を促すため、グルコン酸カルシウムを100㎎/kgを筋肉注射(大胸筋)することとしました。

子宮部の収縮を促すための急激な血中濃度の上昇を期待して、カルシウム剤を投与します。

最初の卵は難産で、この卵が卵管を閉塞させていたために第2弾目の卵が卵停滞になっている可能性もあります。

既に恥骨は十分開いているため、第2弾の卵は低カルシウム血症を原因とする卵塞に陥っていると思われます。

グルコン酸カルシウムが効果を奏すれば、第2弾の産卵も成功すると期待します。

しょうこちゃんは、最初の卵が産卵できたこともあり、多少元気が出てきた模様です。

産卵した卵を割ってみました。

卵殻が薄い(黄色矢印)のがお分かり頂けると思います。

卵管内でのカルシウム分泌量が少ないため、卵殻は非薄で卵塞に陥ったものと考えます。

自宅に帰られて飼主様から電話を頂きました。

帰宅後間もなく、しょうこちゃんは2個目の産卵を自力で出来たとのことでした。

今後、産卵時に卵塞に陥らないように栄養学的バランスと飼育環境に気を付けて頂きたいと思います。

しょうこちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記のバナーのクリックを宜しくお願い致します。

ブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、コールダックの卵塞(たまごづまり)です。

コールダックは、マガモを品種改良したアヒルを,さらに品種改良して出来た鳥です。

アヒルと比べると4分の1の大きさ(体重600~1000g)で,世界最小のアヒルといわれています。

品種改良された当初は,野生のカモをつかまえるために鳴き声で知らせるおとりとして使われていましたが,今では観賞用やペットとして飼育されています。

そんな背景のあるコールダックですが、他の愛玩鳥同様に卵塞になったりします。

コールダックのしょうこちゃん(8か月齢、雌、体重1.0㎏)は数日前から元気・食欲がないとのことで来院されました。

産卵する姿勢をしても卵は出ず、下腹部が張ってるとのことです。

しょうこちゃんはまだ産卵歴はなく、あるとしたら今回が初産に当たるそうです。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真黄色矢印は卵を示します。

卵は2個認められます。

しょうこちゃんは卵塞になってるようです。

最初の卵が総排泄腔の軸線から見て垂直に立っているため、物理的にも産卵は厳しい状態です。

触診しますと総排泄腔の手前に既に卵はありますので、圧迫して卵を排出処置を試みることとしました。

比較的小柄な水禽類とはいえ、助手にしっかり保定してもらい後方(総排泄腔側)からアプローチします。

私の右手の親指と人差し指に卵の感触が触知されます。

卵塞には正常な卵管通過時間が経過しても停滞している卵停滞と卵管口が広がらないために産卵できない難産とあります。

指先の圧迫で卵管口を拡張できるか、時間をかけて圧迫していきます。

圧迫により、しょうこちゃんが息み出しました。

息みに合わせて、圧迫を加えて行きます。

卵管口は少しづつ弛緩しており、圧迫法で卵の排出は出来そうです。

卵は膣部へと移動し始めました。

排泄孔が拡張してます。

卵はもう排出直前です。

卵の排出完了しました。

総排泄腔粘膜が戻るのを確認しました。

2個目の卵がそのまま卵管口まで下降してくれると良いのですが、まだ卵管内に存在しています。

この状態で、卵圧迫排出法を継続するのは、他の臓器(腸・尿管など)を傷つけますので中止しました。

自然の産卵を促すため、グルコン酸カルシウムを100㎎/kgを筋肉注射(大胸筋)することとしました。

子宮部の収縮を促すための急激な血中濃度の上昇を期待して、カルシウム剤を投与します。

最初の卵は難産で、この卵が卵管を閉塞させていたために第2弾目の卵が卵停滞になっている可能性もあります。

既に恥骨は十分開いているため、第2弾の卵は低カルシウム血症を原因とする卵塞に陥っていると思われます。

グルコン酸カルシウムが効果を奏すれば、第2弾の産卵も成功すると期待します。

しょうこちゃんは、最初の卵が産卵できたこともあり、多少元気が出てきた模様です。

産卵した卵を割ってみました。

卵殻が薄い(黄色矢印)のがお分かり頂けると思います。

卵管内でのカルシウム分泌量が少ないため、卵殻は非薄で卵塞に陥ったものと考えます。

自宅に帰られて飼主様から電話を頂きました。

帰宅後間もなく、しょうこちゃんは2個目の産卵を自力で出来たとのことでした。

今後、産卵時に卵塞に陥らないように栄養学的バランスと飼育環境に気を付けて頂きたいと思います。

しょうこちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記のバナーのクリックを宜しくお願い致します。

ブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

オカメインコの断翼

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、オカメインコで羽に大きな腫瘤が発生し外科的に切除(断羽)した症例です。

オカメインコのデン君(雄、10歳)は左の翼に大きな腫瘤が出来て来院されました。

腫瘤の大きさのためか、デン君は飛行することは出来ない状態にあります。

加えて、患部を自傷するため断続的な出血が認められます。

下写真の黄色丸が腫瘤を示します。

腫瘤は非常に大きく、デン君の左翼が下垂しているのがお分かり頂けると思います。

見た限りでは、翼の骨の部分から発生した腫瘤の様に見えます。

翼と腫瘤は固着しています。

レントゲン撮影を実施しました。

患部の拡大像です。

腫瘤が発生している部位は大指基節骨と言われる、指の骨に当たる部位です。

この腫瘤が骨由来の腫瘍なのかは病理的な診断が必要と思われます。

細胞診を実施したいのですが、穿刺で出血が止まらなかったり、その後患部をさらに自傷するケースを経験してます。

順序が逆になりますが、外科的に切除した後に病理検査に出す方針としました。

大指基節骨と腫瘤との関係を確認のため、角度を変えて撮影しました。

下写真は拡大像です。

基節骨と腫瘤の癒着は強いと思われます。

外科的切除するにも切除後の皮膚を縫合するのは困難で、かつ出血量もかなりあると推察されます。

腫瘤を摘出するのは非常に難しく、腫瘤が腫瘍ならば細胞の取り残しからの再発があります。

加えて、愛玩鳥の自傷行為を止めさせるのは困難で、長期間エリザベスカラーで防御するのもストレスとなります。

結局、飼主様とも話し合い、断翼を実施することとなりました。

デン君は既に飛行できない状態にあり、断翼による著しい生活の質の低下はないと判断しました。

麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランを導入して全身麻酔を行います。

維持麻酔に切り替えます。

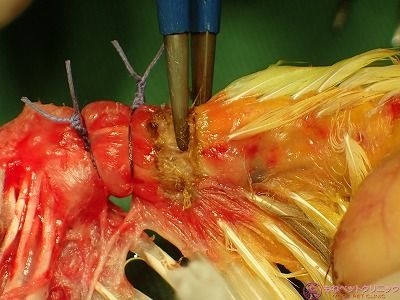

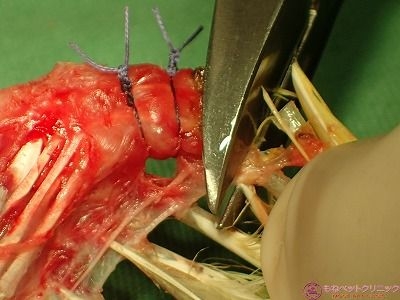

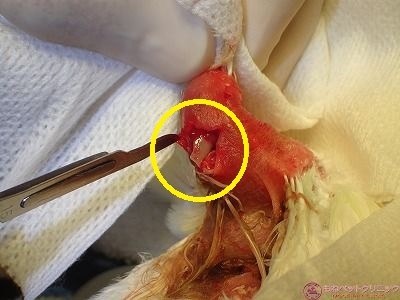

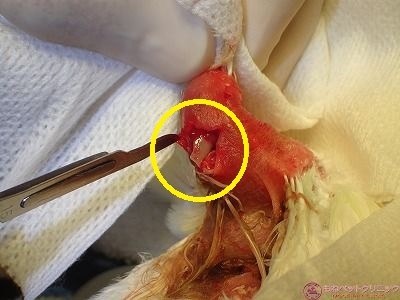

下写真の消毒している部位を結紮し、血行を遮断した上で断翼を行います。

中手骨に第1糸を結紮します。

第2糸で結紮します。

第2糸結紮部位より遠位端をバイポーラ(電気メス)で切開します。

凝固モードで切開と止血を同時に行います。

露出している中手骨を骨剪刃で離断します。

離断した患部の断端です。

この断端部は縫合する事は出来ません。

バイポーラで焼灼して終了です。

出血も最小限で抑えることが出来ました。

患部をガーゼ包帯します。

麻酔の覚醒も問題なくクリアできたデン君です。

術後2日目にデン君は退院して頂きました。

患部の結紮した糸は1週間以内に抜糸して出血が無いのを確認しました。

下写真は術後2週間のデン君です。

患部の腫脹はおさまり、滲出液も出ていません。

手術前は歩行するのもバランスを崩していたのですが、摘出後は問題なく歩行も出来て左右のバランスもとれるようになりました。

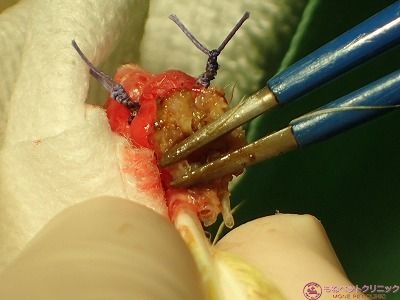

下写真は摘出した腫瘤です。

全長は4㎝あり、オカメインコの体長からするとかなり大きなサイズであることがお分かり頂けると思います。

翼の断端面側の腫瘤です。

この腫瘤の重さは12.1gもありました。

この腫瘤を病理検査に出しました。

病理診断名は細菌感染を伴う壊死性脂肪織炎とのことです。

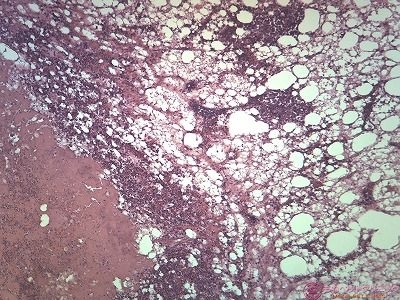

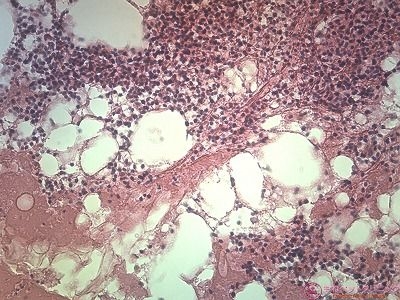

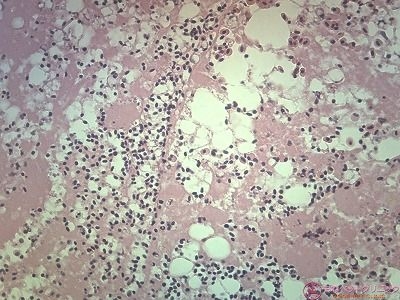

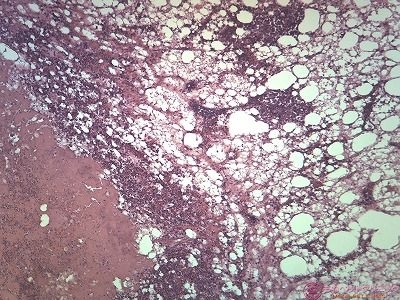

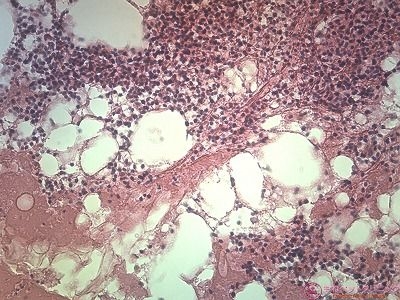

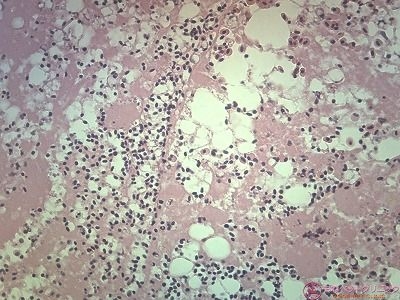

下写真は低倍率像です。

病巣部の中心部は広範囲に壊死を起こしており、細菌塊が散在していました。

中等度の拡大像です。

出血や偽好酸球(哺乳類における好中球)の浸潤が認められます。

高倍率像です。

壊死部周囲では肉芽増生と共に脂質を貪食したマクロファージが多数浸潤しています。

検査センターの病理医の診断では、背景に骨髄脂肪腫があり、脂肪組織の増殖性病変が存在し、そこに細菌感染が成立し壊死性病変に至ったとのことです。

結果として、病巣は完全に切除されており、予後は良好と期待されるとのコメントでした。

患部の感染拡大にはしばらく注意が必要と思われます。

デン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、オカメインコで羽に大きな腫瘤が発生し外科的に切除(断羽)した症例です。

オカメインコのデン君(雄、10歳)は左の翼に大きな腫瘤が出来て来院されました。

腫瘤の大きさのためか、デン君は飛行することは出来ない状態にあります。

加えて、患部を自傷するため断続的な出血が認められます。

下写真の黄色丸が腫瘤を示します。

腫瘤は非常に大きく、デン君の左翼が下垂しているのがお分かり頂けると思います。

見た限りでは、翼の骨の部分から発生した腫瘤の様に見えます。

翼と腫瘤は固着しています。

レントゲン撮影を実施しました。

患部の拡大像です。

腫瘤が発生している部位は大指基節骨と言われる、指の骨に当たる部位です。

この腫瘤が骨由来の腫瘍なのかは病理的な診断が必要と思われます。

細胞診を実施したいのですが、穿刺で出血が止まらなかったり、その後患部をさらに自傷するケースを経験してます。

順序が逆になりますが、外科的に切除した後に病理検査に出す方針としました。

大指基節骨と腫瘤との関係を確認のため、角度を変えて撮影しました。

下写真は拡大像です。

基節骨と腫瘤の癒着は強いと思われます。

外科的切除するにも切除後の皮膚を縫合するのは困難で、かつ出血量もかなりあると推察されます。

腫瘤を摘出するのは非常に難しく、腫瘤が腫瘍ならば細胞の取り残しからの再発があります。

加えて、愛玩鳥の自傷行為を止めさせるのは困難で、長期間エリザベスカラーで防御するのもストレスとなります。

結局、飼主様とも話し合い、断翼を実施することとなりました。

デン君は既に飛行できない状態にあり、断翼による著しい生活の質の低下はないと判断しました。

麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランを導入して全身麻酔を行います。

維持麻酔に切り替えます。

下写真の消毒している部位を結紮し、血行を遮断した上で断翼を行います。

中手骨に第1糸を結紮します。

第2糸で結紮します。

第2糸結紮部位より遠位端をバイポーラ(電気メス)で切開します。

凝固モードで切開と止血を同時に行います。

露出している中手骨を骨剪刃で離断します。

離断した患部の断端です。

この断端部は縫合する事は出来ません。

バイポーラで焼灼して終了です。

出血も最小限で抑えることが出来ました。

患部をガーゼ包帯します。

麻酔の覚醒も問題なくクリアできたデン君です。

術後2日目にデン君は退院して頂きました。

患部の結紮した糸は1週間以内に抜糸して出血が無いのを確認しました。

下写真は術後2週間のデン君です。

患部の腫脹はおさまり、滲出液も出ていません。

手術前は歩行するのもバランスを崩していたのですが、摘出後は問題なく歩行も出来て左右のバランスもとれるようになりました。

下写真は摘出した腫瘤です。

全長は4㎝あり、オカメインコの体長からするとかなり大きなサイズであることがお分かり頂けると思います。

翼の断端面側の腫瘤です。

この腫瘤の重さは12.1gもありました。

この腫瘤を病理検査に出しました。

病理診断名は細菌感染を伴う壊死性脂肪織炎とのことです。

下写真は低倍率像です。

病巣部の中心部は広範囲に壊死を起こしており、細菌塊が散在していました。

中等度の拡大像です。

出血や偽好酸球(哺乳類における好中球)の浸潤が認められます。

高倍率像です。

壊死部周囲では肉芽増生と共に脂質を貪食したマクロファージが多数浸潤しています。

検査センターの病理医の診断では、背景に骨髄脂肪腫があり、脂肪組織の増殖性病変が存在し、そこに細菌感染が成立し壊死性病変に至ったとのことです。

結果として、病巣は完全に切除されており、予後は良好と期待されるとのコメントでした。

患部の感染拡大にはしばらく注意が必要と思われます。

デン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

オカメインコの上腕骨骨折整復手術

こんにちは 院長の伊藤です。

愛玩鳥は色んなタイプの骨折をします。

今回は、飼主様が踏んで翼の骨(上腕骨)を骨折したオカメインコの症例です。

オカメインコのサラちゃん(雌、1歳)は、左翼がだらんと下がって、骨折しているようだとのことで来院されました。

下写真の黄色丸は左翼を示します。

左肩が下がっているのがお分かり頂けると思います。

早速、レントゲン撮影をしたところ、左上腕骨の骨幹部が骨折しているのが判明しました(下写真黄色丸)。

オカメインコの上腕骨は太く頑丈に作られています。

しかし、上腕骨骨幹部が骨折した場合、骨髄腔とほぼ同等の太さのピンを選択し、骨髄内へピンニングします。

サラちゃんの場合は、1.5㎜の骨髄ピンを使用しました。

まずは、全身麻酔のための麻酔導入を実施します。

麻酔導入が終わったところで箱から出てもらい、マスクを当て維持麻酔を行います。

骨折部の周辺の羽根を抜いて消毒を実施します。

下写真の黄色丸は骨折している上腕骨の近位端です。

骨折部は斜めに割れており、斜骨折に分類されます。

加えて骨折部には割れて粉砕された骨片も確認されました。

術野を目視出来るように皮膚にメスで切開を加えます。

下写真黄色丸が上腕骨近位端の骨折端を示します。

この骨折端を鉗子で把持しながら、これからピンドリルで骨髄内へピンを入れて行きます。

骨髄ピンが上腕骨の近位端を貫通しているかを穿入部の体側側に指を当てて確認します。

上腕骨の近位端にピンが貫通しました。

一旦、ピンドリルを外して反対側に装着して逆方向にピンを入れます。

下写真黄色矢印がドリルする方向(反対側)です。

下写真黄色丸(骨折部の近位端)にピンの先端が出て来ました。

これから骨折部を整復してピンを骨折部近位端と遠位端に通します。

整復が完了しました。

上腕骨近位端(肩口)から出ている余剰のピンをピンカッターで切断します。

確認のためレントゲン撮影を行いました。

骨折部が斜骨折かつ破損しておりますので、骨折端の整復が若干ズレが生じています。

皮膚切開部を縫合します。

上腕骨から突出しているピン(下写真黄色丸)をサラちゃんが干渉しないよう、保護のためのゴムキャップを装着します。

羽ばたきを防止するために翼と胴体をテープで固定します(ボディ・ラップ法)。

麻酔から覚醒したサラちゃんです。

このまま順調に安静を保てれば、3~4週間で骨癒合が期待できると思われます。

飛べるようになるまで時間がまだかかりますが頑張りましょう!

サラちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

愛玩鳥は色んなタイプの骨折をします。

今回は、飼主様が踏んで翼の骨(上腕骨)を骨折したオカメインコの症例です。

オカメインコのサラちゃん(雌、1歳)は、左翼がだらんと下がって、骨折しているようだとのことで来院されました。

下写真の黄色丸は左翼を示します。

左肩が下がっているのがお分かり頂けると思います。

早速、レントゲン撮影をしたところ、左上腕骨の骨幹部が骨折しているのが判明しました(下写真黄色丸)。

オカメインコの上腕骨は太く頑丈に作られています。

しかし、上腕骨骨幹部が骨折した場合、骨髄腔とほぼ同等の太さのピンを選択し、骨髄内へピンニングします。

サラちゃんの場合は、1.5㎜の骨髄ピンを使用しました。

まずは、全身麻酔のための麻酔導入を実施します。

麻酔導入が終わったところで箱から出てもらい、マスクを当て維持麻酔を行います。

骨折部の周辺の羽根を抜いて消毒を実施します。

下写真の黄色丸は骨折している上腕骨の近位端です。

骨折部は斜めに割れており、斜骨折に分類されます。

加えて骨折部には割れて粉砕された骨片も確認されました。

術野を目視出来るように皮膚にメスで切開を加えます。

下写真黄色丸が上腕骨近位端の骨折端を示します。

この骨折端を鉗子で把持しながら、これからピンドリルで骨髄内へピンを入れて行きます。

骨髄ピンが上腕骨の近位端を貫通しているかを穿入部の体側側に指を当てて確認します。

上腕骨の近位端にピンが貫通しました。

一旦、ピンドリルを外して反対側に装着して逆方向にピンを入れます。

下写真黄色矢印がドリルする方向(反対側)です。

下写真黄色丸(骨折部の近位端)にピンの先端が出て来ました。

これから骨折部を整復してピンを骨折部近位端と遠位端に通します。

整復が完了しました。

上腕骨近位端(肩口)から出ている余剰のピンをピンカッターで切断します。

確認のためレントゲン撮影を行いました。

骨折部が斜骨折かつ破損しておりますので、骨折端の整復が若干ズレが生じています。

皮膚切開部を縫合します。

上腕骨から突出しているピン(下写真黄色丸)をサラちゃんが干渉しないよう、保護のためのゴムキャップを装着します。

羽ばたきを防止するために翼と胴体をテープで固定します(ボディ・ラップ法)。

麻酔から覚醒したサラちゃんです。

このまま順調に安静を保てれば、3~4週間で骨癒合が期待できると思われます。

飛べるようになるまで時間がまだかかりますが頑張りましょう!

サラちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL