犬の疾病

熱中症に備えましょう。

こんにちは 院長の伊藤です。

蒸し暑い日が続きますが、皆様のペット達は夏バテされていませんか?

先回と続けて熱中症関連の記事を載せます。

犬猫やウサギはヒトに比べ平均体温が2度ほど高い動物(犬の平均体温は37.5~39.5℃)です。

加えて肉球(ウサギにはありませんが)にしか、汗腺がありません。

したがって、気温の上昇に伴って汗をかいて、ヒトのように効率的に体温を下げることはできません。

そうなると彼らは、開口呼吸(口を開けてハアハア呼吸をします)をして換気による放熱効果で体温を下げようとします。

そんな彼らの努力でも、体温を下げられなければ最終的に 熱中症 に至ります。

熱中症になりますと以下の症状を示します。

1:41度以上の熱発

2:過呼吸(浅く、早い呼吸)

3:多量のよだれをたらし、ぐったりする。 状況によって起立不能となる。

4:ひきつけ、てんかん様の症状

他にも失禁、嘔吐などが認められる場合もあります。

熱中症は短時間内で起こります。

極度の脱水、体温上昇で適切な処置を施さないと命にかかわります。

大切なペットが熱中症になったら、緊急処置として頚や脇、鼠蹊部に水で濡らしたタオルなり保冷剤を当てていただき、体温を下げるようにして下さい。

落ち着いてきたら、水をゆっくり飲まして下さい。

緊急処置の詳細は 暑い日が続きます。 をご参照ください。

下写真は、先日健診で来院されたフレンチブルドッグの福助君です。

黄色矢印で示したのは、中に保冷剤を入れて頸に装着するタイプのネック・カラー(ネック・クーラー)です。

特に短頭種は換気不全に陥りやすいため、外出する時などはこのようなグッズを利用されると良いと思います。

今年の夏は、当院でも熱中症で犬2件、ウサギ2件治療にあたりました。

残念ながら、ウサギは2件とも亡くなられました。

犬と比較してもウサギは肺活量も少なく、換気による放熱効果は期待できませんので、すぐに熱中症になってしまいます。

まずは飼育環境の温度調整をしっかり行うようにお願い致します。

エアコンの温度設定は25度位に多少低く設定して下さい。

お散歩も早朝か夜に限定されてもよいと思います。

日中のアスファルトの温度は時間帯によっては50~60度に近いそうです。

我々が海岸の砂浜を炎天下で素足で歩くようなものですね。

くれぐれも熱中症にはご用心ください。

蒸し暑い日が続きますが、皆様のペット達は夏バテされていませんか?

先回と続けて熱中症関連の記事を載せます。

犬猫やウサギはヒトに比べ平均体温が2度ほど高い動物(犬の平均体温は37.5~39.5℃)です。

加えて肉球(ウサギにはありませんが)にしか、汗腺がありません。

したがって、気温の上昇に伴って汗をかいて、ヒトのように効率的に体温を下げることはできません。

そうなると彼らは、開口呼吸(口を開けてハアハア呼吸をします)をして換気による放熱効果で体温を下げようとします。

そんな彼らの努力でも、体温を下げられなければ最終的に 熱中症 に至ります。

熱中症になりますと以下の症状を示します。

1:41度以上の熱発

2:過呼吸(浅く、早い呼吸)

3:多量のよだれをたらし、ぐったりする。 状況によって起立不能となる。

4:ひきつけ、てんかん様の症状

他にも失禁、嘔吐などが認められる場合もあります。

熱中症は短時間内で起こります。

極度の脱水、体温上昇で適切な処置を施さないと命にかかわります。

大切なペットが熱中症になったら、緊急処置として頚や脇、鼠蹊部に水で濡らしたタオルなり保冷剤を当てていただき、体温を下げるようにして下さい。

落ち着いてきたら、水をゆっくり飲まして下さい。

緊急処置の詳細は 暑い日が続きます。 をご参照ください。

下写真は、先日健診で来院されたフレンチブルドッグの福助君です。

黄色矢印で示したのは、中に保冷剤を入れて頸に装着するタイプのネック・カラー(ネック・クーラー)です。

特に短頭種は換気不全に陥りやすいため、外出する時などはこのようなグッズを利用されると良いと思います。

今年の夏は、当院でも熱中症で犬2件、ウサギ2件治療にあたりました。

残念ながら、ウサギは2件とも亡くなられました。

犬と比較してもウサギは肺活量も少なく、換気による放熱効果は期待できませんので、すぐに熱中症になってしまいます。

まずは飼育環境の温度調整をしっかり行うようにお願い致します。

エアコンの温度設定は25度位に多少低く設定して下さい。

お散歩も早朝か夜に限定されてもよいと思います。

日中のアスファルトの温度は時間帯によっては50~60度に近いそうです。

我々が海岸の砂浜を炎天下で素足で歩くようなものですね。

くれぐれも熱中症にはご用心ください。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けると励みになります。

投稿者 院長 | 記事URL

犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)です。

以前に他の患者様の口腔内悪性黒色腫の症例を報告しておりますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

悪性黒色腫は、犬で好発する悪性度の高い腫瘍であり、乳腺癌、肥満細胞腫に次いで3番目に多い悪性腫瘍とされます。

年齢は10~14歳が発生のピークとされます。

発生する部位として、口腔内組織、口唇部、皮膚、眼球、指端部、眼瞼部、肛門周囲組織という順で挙げられます。

悪性黒色腫は皮膚粘膜移行部の粘膜側や口腔内の粘膜内に形成されます。

犬の口腔内悪性黒色腫は、高い局所侵襲性と高い転移性を持つとされます。

口腔内悪性黒色腫の一番の治療は外科的摘出です。

中央生存期間は7か月が一般的です。

しかし、外科的摘出を実施しなかった場合は、中央生存値はわずか2ヶ月とされます。

したがって、メラノーマの診断後は速やかな対応が必要とされます。

パグの武蔵(ムサシ)君(12歳10か月齢、去勢済、体重8.5kg)は左下顎の歯肉に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

下写真黄色丸が患部の歯肉に発生した腫瘤です。

当初、エプリスとも思えたのですが、良く見ると腫瘤が黒色を一部呈しており、メラノーマの可能性も考慮する必要があります。

一般に口腔内に発生する悪性腫瘍は、大雑把に言うと線維肉腫20%、扁平上皮癌30%、悪性黒色腫(メラノーマ)40%です。

武蔵君の患部腫瘤の細胞診では、悪性黒色腫の疑いありとなりました。

患部近傍及び体表部のリンパ節の腫大はなく、レントゲンによる顎骨、顎関節や肺野への腫瘍転移の兆候は認められませんでした。

口腔内に発生した悪性黒色腫は急速に増大して、その歯肉原発症例の57%が骨浸潤を来すとされます。

悪性黒色腫の術後の再発・転移が高いのは、その侵襲性の高さによるものと言えます。

顎骨への転移が認められれば、下顎骨の切除も視野に入れる必要があります。

審美的にも下顎を切除することに難色を示す飼主様も多いです。

今回、飼主様も下顎切除まで希望されてない点と口腔内で切除出来る範囲を取って欲しいとの希望に合わせて外科手術を実施しました。

実際、短頭腫のため下顎を切除するとしても、切除後の採食行動が困難になるのは予想されます。

従って、可能な範囲の腫瘍切除手術となります。

武蔵君に全身麻酔を施します。

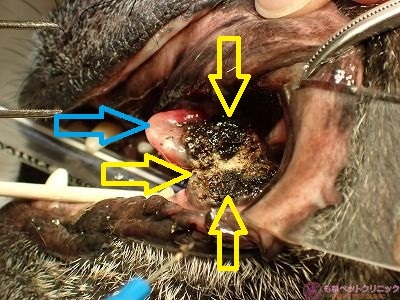

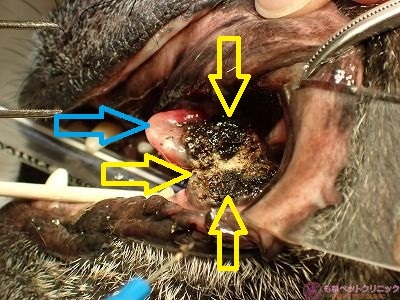

下写真の腫瘍(黄色丸)をこれから切除します。

腫瘍の付け根の部分に綿棒を差し込み、歯肉と腫瘍の間を連結する組織を確認します。

イメージとしては、茎の短いキノコのような形状をした腫瘍です。

早速、モノポーラで腫瘍付根を焼き切ります。

高熱で焼き切ってますので、歯肉が焦げて煙を出しています。

下写真黄色矢印が腫瘍の切断中の断面を示します。

青矢印は腫瘍本体(裏面)を示します。

下写真黄色丸は切除した腫瘍です。

腫瘍の裏面は電気メスの熱で焦げ、炭化しています。

さらに歯肉を含めて腫瘍が残っている部位をバイポーラ及びモノポーラで焼いて切除します。

下写真黄色矢印は患部腫瘍切除痕です。

切除出来る範囲は電気メスで切除しました。

麻酔から覚醒し始めた武蔵君です。

下写真は最終的な患部切除部です。

炭化して熱変性してますが、今後の経過を診ていきます。

下写真は切除した腫瘍です。

腫瘍底部は電気メスによる炭化が認められます。

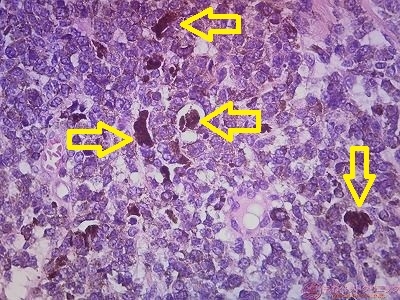

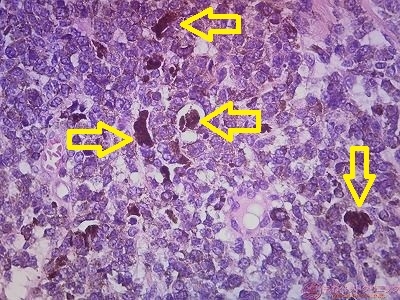

病理検査の結果です。

病理医の診断は口腔の悪性黒色腫(高悪性度)でした。

下写真は低倍率の病理像です。

歯肉粘膜下組織に中等度に異型性を示す類円形・紡錘形腫瘍細胞がシート状の増殖巣を構成しています。

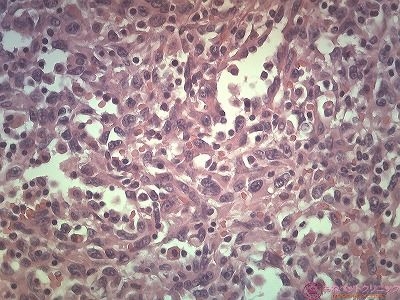

下写真は高倍率像です。

腫瘍細胞が細胞質内にメラニン色素顆粒を有しています(黄色矢印)。

また一部の腫瘍細胞は軟骨細胞への分化を示し、腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められませんでした。

悪性黒色腫はメラノサイト由来の悪性腫瘍であり、犬の口腔内に発生するメラノサイト由来の腫瘍は全て悪性に分類されます。

今回の武蔵君の腫瘍は、異型性や高頻度の核分裂像(4個以上/高倍率10視野)が確認され、高悪性度と判定されました。

術後の経過も良好で無事、武蔵君は退院されました。

下写真は、術後3か月後の武蔵君の口腔です。

次いで、術後7か月後の口腔です。

下写真は、術後11か月の口腔内です。

最後に術後14か月後の口腔内です。

この記事を書いている現在、術後15カ月となる武蔵君ですが経過は良好です。

今後も口腔内はもとより、肺野への遠隔転移など注意して、経過観察を続けていきたいと思います。

武蔵君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)です。

以前に他の患者様の口腔内悪性黒色腫の症例を報告しておりますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

悪性黒色腫は、犬で好発する悪性度の高い腫瘍であり、乳腺癌、肥満細胞腫に次いで3番目に多い悪性腫瘍とされます。

年齢は10~14歳が発生のピークとされます。

発生する部位として、口腔内組織、口唇部、皮膚、眼球、指端部、眼瞼部、肛門周囲組織という順で挙げられます。

悪性黒色腫は皮膚粘膜移行部の粘膜側や口腔内の粘膜内に形成されます。

犬の口腔内悪性黒色腫は、高い局所侵襲性と高い転移性を持つとされます。

口腔内悪性黒色腫の一番の治療は外科的摘出です。

中央生存期間は7か月が一般的です。

しかし、外科的摘出を実施しなかった場合は、中央生存値はわずか2ヶ月とされます。

したがって、メラノーマの診断後は速やかな対応が必要とされます。

パグの武蔵(ムサシ)君(12歳10か月齢、去勢済、体重8.5kg)は左下顎の歯肉に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

下写真黄色丸が患部の歯肉に発生した腫瘤です。

当初、エプリスとも思えたのですが、良く見ると腫瘤が黒色を一部呈しており、メラノーマの可能性も考慮する必要があります。

一般に口腔内に発生する悪性腫瘍は、大雑把に言うと線維肉腫20%、扁平上皮癌30%、悪性黒色腫(メラノーマ)40%です。

武蔵君の患部腫瘤の細胞診では、悪性黒色腫の疑いありとなりました。

患部近傍及び体表部のリンパ節の腫大はなく、レントゲンによる顎骨、顎関節や肺野への腫瘍転移の兆候は認められませんでした。

口腔内に発生した悪性黒色腫は急速に増大して、その歯肉原発症例の57%が骨浸潤を来すとされます。

悪性黒色腫の術後の再発・転移が高いのは、その侵襲性の高さによるものと言えます。

顎骨への転移が認められれば、下顎骨の切除も視野に入れる必要があります。

審美的にも下顎を切除することに難色を示す飼主様も多いです。

今回、飼主様も下顎切除まで希望されてない点と口腔内で切除出来る範囲を取って欲しいとの希望に合わせて外科手術を実施しました。

実際、短頭腫のため下顎を切除するとしても、切除後の採食行動が困難になるのは予想されます。

従って、可能な範囲の腫瘍切除手術となります。

武蔵君に全身麻酔を施します。

下写真の腫瘍(黄色丸)をこれから切除します。

腫瘍の付け根の部分に綿棒を差し込み、歯肉と腫瘍の間を連結する組織を確認します。

イメージとしては、茎の短いキノコのような形状をした腫瘍です。

早速、モノポーラで腫瘍付根を焼き切ります。

高熱で焼き切ってますので、歯肉が焦げて煙を出しています。

下写真黄色矢印が腫瘍の切断中の断面を示します。

青矢印は腫瘍本体(裏面)を示します。

下写真黄色丸は切除した腫瘍です。

腫瘍の裏面は電気メスの熱で焦げ、炭化しています。

さらに歯肉を含めて腫瘍が残っている部位をバイポーラ及びモノポーラで焼いて切除します。

下写真黄色矢印は患部腫瘍切除痕です。

切除出来る範囲は電気メスで切除しました。

麻酔から覚醒し始めた武蔵君です。

下写真は最終的な患部切除部です。

炭化して熱変性してますが、今後の経過を診ていきます。

下写真は切除した腫瘍です。

腫瘍底部は電気メスによる炭化が認められます。

病理検査の結果です。

病理医の診断は口腔の悪性黒色腫(高悪性度)でした。

下写真は低倍率の病理像です。

歯肉粘膜下組織に中等度に異型性を示す類円形・紡錘形腫瘍細胞がシート状の増殖巣を構成しています。

下写真は高倍率像です。

腫瘍細胞が細胞質内にメラニン色素顆粒を有しています(黄色矢印)。

また一部の腫瘍細胞は軟骨細胞への分化を示し、腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められませんでした。

悪性黒色腫はメラノサイト由来の悪性腫瘍であり、犬の口腔内に発生するメラノサイト由来の腫瘍は全て悪性に分類されます。

今回の武蔵君の腫瘍は、異型性や高頻度の核分裂像(4個以上/高倍率10視野)が確認され、高悪性度と判定されました。

術後の経過も良好で無事、武蔵君は退院されました。

下写真は、術後3か月後の武蔵君の口腔です。

次いで、術後7か月後の口腔です。

下写真は、術後11か月の口腔内です。

最後に術後14か月後の口腔内です。

この記事を書いている現在、術後15カ月となる武蔵君ですが経過は良好です。

今後も口腔内はもとより、肺野への遠隔転移など注意して、経過観察を続けていきたいと思います。

武蔵君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

アーカイブシリーズ 犬の異物誤飲(砂利・小石)

こんにちは 院長の伊藤です。

アーカイブシリーズ 犬の異物誤飲をお送りします。

本日は砂利・小石の誤飲です。

砂利や小石ならば、大きさによってはそのまま便と共に排出されます。

しかし、一度に多量の砂利・小石を誤飲した場合はそうはいかない場合があります。

胃袋の中を砂利・小石が動き回り、胃粘膜を剥がし、出血、引いては胃潰瘍まで悪化します。

腸においては腸閉塞をもたらし、腸管壊死に至り、最終的に腹膜炎となります。

今回はそんな危険な部分を含めての異物誤飲症例です。

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが犬の異物誤飲です。

犬は、無分別に色々な異物を誤飲します。

飼い主の皆様にどんな異物を飲み込んでしまうのか注意を喚起するためにも、この異物誤飲シリーズを掲載することにしてます。

これまでに17例の異物誤飲の症例をご紹介してきましたが、今回は大量の小石を飲み込んだ症例です。

その詳細は、当院HPの犬の症例と治療例一覧の中の異物誤飲の項目をご覧ください。

パグのレオ君(7歳4か月齢、去勢済、体重7.5kg)は健診で心臓のチェックのため来院されました。

心臓の肥大などを確認のためレントゲンを撮ったのですが、腸内に石と思しき異物を認めました。

下写真の空回腸内の白く描出されているのが異物です。

様々な大きさの小石が確認されます。

レオ君は今までにも散歩中に砂利などを口にする癖のあるタイプだそうです。

小石も数個ならば、便中に排泄されるか、要経過観察もありと思います。

はたして、今回この多くの石を排泄しきれるものか悩んでしまいます。

飼い主様と今後のことを話し合って、腸閉塞(イレウス)による腸壊死を回避するためにも、異物を摘出することとなりました。

レオ君に全身麻酔を施します。

腹部の正中線にメスで割を入れて行きます。

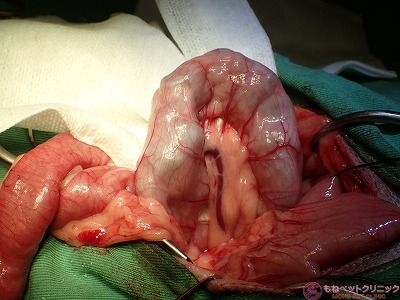

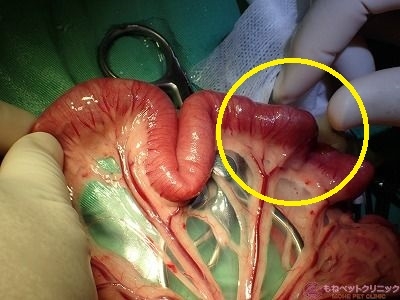

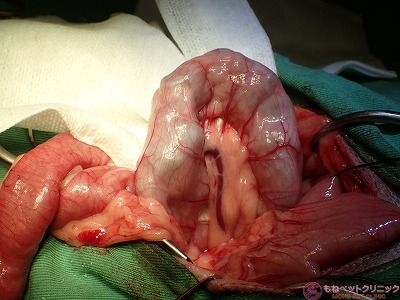

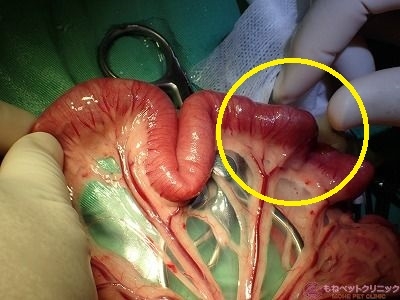

小石が詰まっていると思われる空腸です。

下は患部を拡大した写真です。

ちなみに小腸は腹腔内最長の消化管で、体長の約3.5~4.5倍の長さがあります。

空腸は小腸の大部分を占め、空(から)であることが多いため空腸という名がつけられたと言われています。

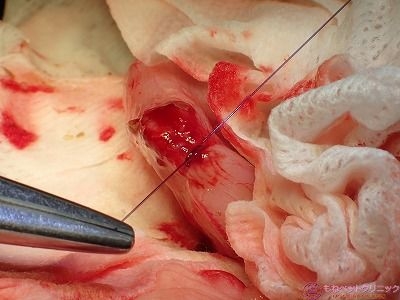

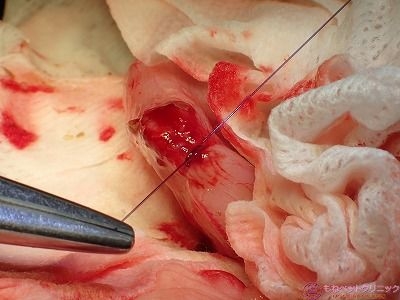

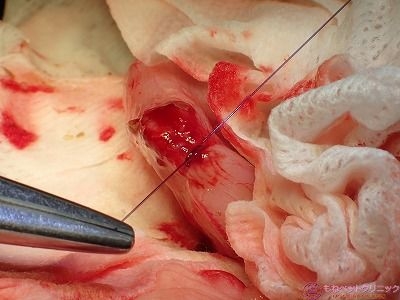

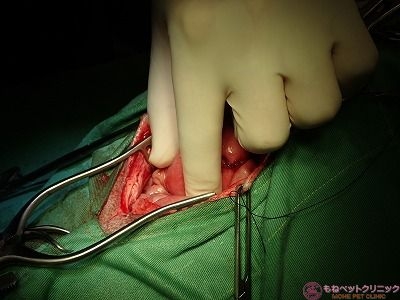

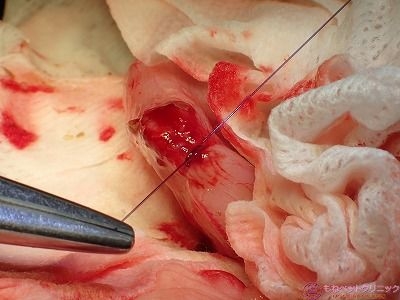

石が詰まっている部位にメスを入れます。

腸管壊死は認められませんので、腸切開による異物摘出手術を実施します。

鋏で漿膜から粘膜まで全層を切開します。

腸内から異物が顔を出しました。

鉗子で一つづつ石を摘出していきます。

数としては、かなりの小石・砂利が詰まっていますので、すべてを摘出するのは大変です。

空腸の全層を単純結紮します。

この部位での縫合は終了です。

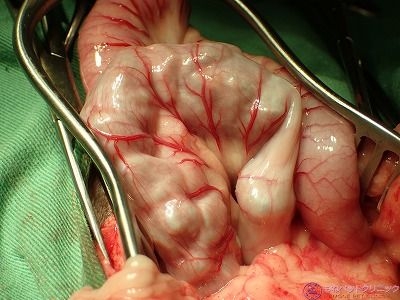

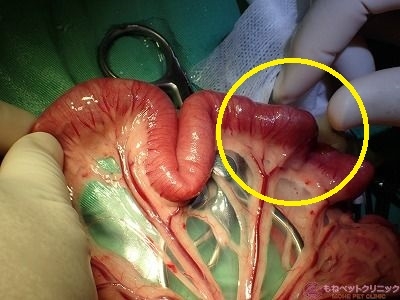

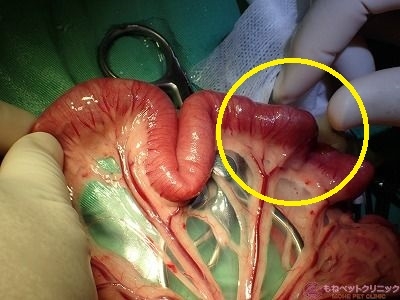

さらに空腸の遠位端にも小石が詰まっている部位がありました。

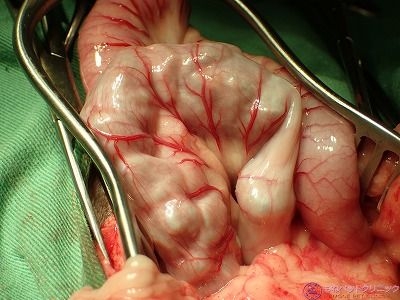

下写真の黄色丸が血行不良で、腸管の若干のうっ血が認められます。

小石が詰まっている部位を少しずらして、健康な腸管に切開を入れます。

腸内の小石を一つづつ優しく押し出して摘出を続けます。

下写真のような小石がこの部位にも大量に詰まっています。

最初に切開した部位よりもこちらは多くの小石が詰まっていましたので、腸管の管腔径の狭窄を防ぐために欠損部を横断するように縫合していきます。

縫合が終了し、生理食塩水で念入りに縫合部を洗浄します。

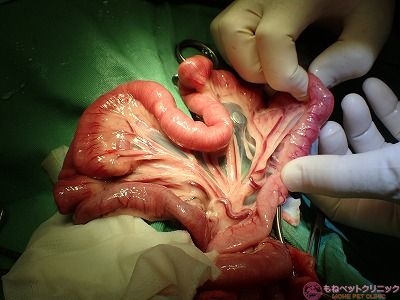

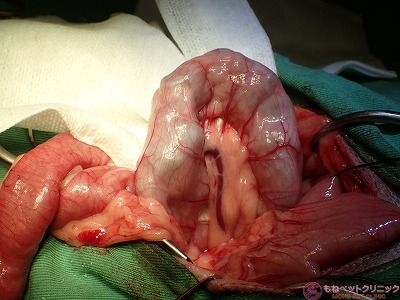

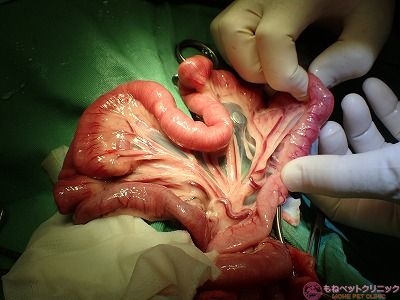

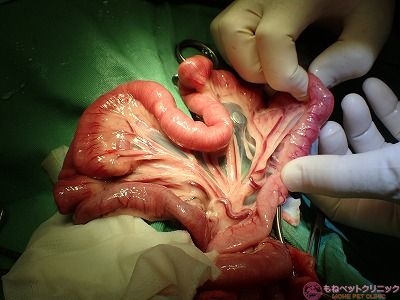

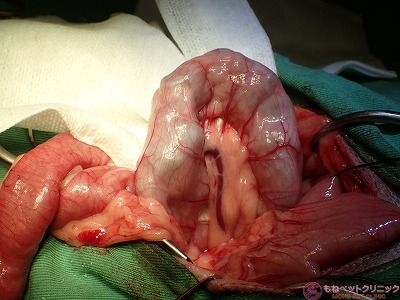

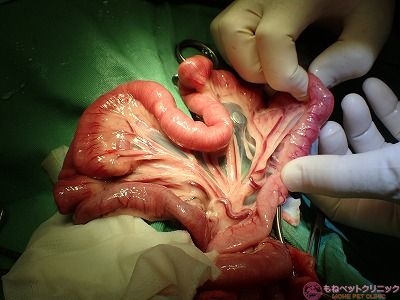

レオ君の空回腸の全容です。

黄色丸は最後に切開・縫合した部位です。

腸を腹腔内に戻します。

麻酔から覚醒したばかりのレオ君です。

意識が戻り、エリザベスカラーを装着されました。

今回、摘出した小石・砂利の一部です。

摘出した小石・砂利を洗浄して並べてみました..

全部で大小合わせて128個ありました。

レオ君の術後の経過は良好で排便も問題なく出来るようになりました。

退院時のレオ君です。

異物誤飲傾向のある犬は、何度となく繰り返します。

今回はたまたまレントゲン撮影で発覚しましたが、今後もご注意いただく必要があります。

レオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

アーカイブシリーズ 犬の異物誤飲をお送りします。

本日は砂利・小石の誤飲です。

砂利や小石ならば、大きさによってはそのまま便と共に排出されます。

しかし、一度に多量の砂利・小石を誤飲した場合はそうはいかない場合があります。

胃袋の中を砂利・小石が動き回り、胃粘膜を剥がし、出血、引いては胃潰瘍まで悪化します。

腸においては腸閉塞をもたらし、腸管壊死に至り、最終的に腹膜炎となります。

今回はそんな危険な部分を含めての異物誤飲症例です。

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが犬の異物誤飲です。

犬は、無分別に色々な異物を誤飲します。

飼い主の皆様にどんな異物を飲み込んでしまうのか注意を喚起するためにも、この異物誤飲シリーズを掲載することにしてます。

これまでに17例の異物誤飲の症例をご紹介してきましたが、今回は大量の小石を飲み込んだ症例です。

その詳細は、当院HPの犬の症例と治療例一覧の中の異物誤飲の項目をご覧ください。

パグのレオ君(7歳4か月齢、去勢済、体重7.5kg)は健診で心臓のチェックのため来院されました。

心臓の肥大などを確認のためレントゲンを撮ったのですが、腸内に石と思しき異物を認めました。

下写真の空回腸内の白く描出されているのが異物です。

様々な大きさの小石が確認されます。

レオ君は今までにも散歩中に砂利などを口にする癖のあるタイプだそうです。

小石も数個ならば、便中に排泄されるか、要経過観察もありと思います。

はたして、今回この多くの石を排泄しきれるものか悩んでしまいます。

飼い主様と今後のことを話し合って、腸閉塞(イレウス)による腸壊死を回避するためにも、異物を摘出することとなりました。

レオ君に全身麻酔を施します。

腹部の正中線にメスで割を入れて行きます。

小石が詰まっていると思われる空腸です。

下は患部を拡大した写真です。

ちなみに小腸は腹腔内最長の消化管で、体長の約3.5~4.5倍の長さがあります。

空腸は小腸の大部分を占め、空(から)であることが多いため空腸という名がつけられたと言われています。

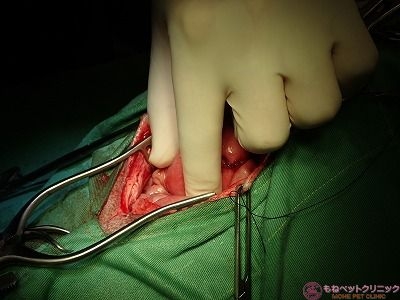

石が詰まっている部位にメスを入れます。

腸管壊死は認められませんので、腸切開による異物摘出手術を実施します。

鋏で漿膜から粘膜まで全層を切開します。

腸内から異物が顔を出しました。

鉗子で一つづつ石を摘出していきます。

数としては、かなりの小石・砂利が詰まっていますので、すべてを摘出するのは大変です。

空腸の全層を単純結紮します。

この部位での縫合は終了です。

さらに空腸の遠位端にも小石が詰まっている部位がありました。

下写真の黄色丸が血行不良で、腸管の若干のうっ血が認められます。

小石が詰まっている部位を少しずらして、健康な腸管に切開を入れます。

腸内の小石を一つづつ優しく押し出して摘出を続けます。

下写真のような小石がこの部位にも大量に詰まっています。

最初に切開した部位よりもこちらは多くの小石が詰まっていましたので、腸管の管腔径の狭窄を防ぐために欠損部を横断するように縫合していきます。

縫合が終了し、生理食塩水で念入りに縫合部を洗浄します。

レオ君の空回腸の全容です。

黄色丸は最後に切開・縫合した部位です。

腸を腹腔内に戻します。

麻酔から覚醒したばかりのレオ君です。

意識が戻り、エリザベスカラーを装着されました。

今回、摘出した小石・砂利の一部です。

摘出した小石・砂利を洗浄して並べてみました..

全部で大小合わせて128個ありました。

レオ君の術後の経過は良好で排便も問題なく出来るようになりました。

退院時のレオ君です。

異物誤飲傾向のある犬は、何度となく繰り返します。

今回はたまたまレントゲン撮影で発覚しましたが、今後もご注意いただく必要があります。

レオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

犬の異物誤飲(その18 小石・砂利)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが犬の異物誤飲です。

犬は、無分別に色々な異物を誤飲します。

飼い主の皆様にどんな異物を飲み込んでしまうのか注意を喚起するためにも、この異物誤飲シリーズを掲載することにしてます。

これまでに17例の異物誤飲の症例をご紹介してきましたが、今回は大量の小石を飲み込んだ症例です。

その詳細は、当院HPの犬の症例と治療例一覧の中の異物誤飲の項目をご覧ください。

パグのレオ君(7歳4か月齢、去勢済、体重7.5kg)は健診で心臓のチェックのため来院されました。

心臓の肥大などを確認のためレントゲンを撮ったのですが、腸内に石と思しき異物を認めました。

下写真の空回腸内の白く描出されているのが異物です。

様々な大きさの小石が確認されます。

レオ君は今までにも散歩中に砂利などを口にする癖のあるタイプだそうです。

小石も数個ならば、便中に排泄されるか、要経過観察もありと思います。

はたして、今回この多くの石を排泄しきれるものか悩んでしまいます。

飼い主様と今後のことを話し合って、腸閉塞(イレウス)による腸壊死を回避するためにも、異物を摘出することとなりました。

レオ君に全身麻酔を施します。

腹部の正中線にメスで割を入れて行きます。

小石が詰まっていると思われる空腸です。

下は患部を拡大した写真です。

ちなみに小腸は腹腔内最長の消化管で、体長の約3.5~4.5倍の長さがあります。

空腸は小腸の大部分を占め、空(から)であることが多いため空腸という名がつけられたと言われています。

石が詰まっている部位にメスを入れます。

腸管壊死は認められませんので、腸切開による異物摘出手術を実施します。

鋏で漿膜から粘膜まで全層を切開します。

腸内から異物が顔を出しました。

鉗子で一つづつ石を摘出していきます。

数としては、かなりの小石・砂利が詰まっていますので、すべてを摘出するのは大変です。

空腸の全層を単純結紮します。

この部位での縫合は終了です。

さらに空腸の遠位端にも小石が詰まっている部位がありました。

下写真の黄色丸が血行不良で、腸管の若干のうっ血が認められます。

小石が詰まっている部位を少しずらして、健康な腸管に切開を入れます。

腸内の小石を一つづつ優しく押し出して摘出を続けます。

下写真のような小石がこの部位にも大量に詰まっています。

最初に切開した部位よりもこちらは多くの小石が詰まっていましたので、腸管の管腔径の狭窄を防ぐために欠損部を横断するように縫合していきます。

縫合が終了し、生理食塩水で念入りに縫合部を洗浄します。

レオ君の空回腸の全容です。

黄色丸は最後に切開・縫合した部位です。

腸を腹腔内に戻します。

麻酔から覚醒したばかりのレオ君です。

意識が戻り、エリザベスカラーを装着されました。

今回、摘出した小石・砂利の一部です。

摘出した小石・砂利を洗浄して並べてみました..

全部で大小合わせて128個ありました。

レオ君の術後の経過は良好で排便も問題なく出来るようになりました。

退院時のレオ君です。

異物誤飲傾向のある犬は、何度となく繰り返します。

今回はたまたまレントゲン撮影で発覚しましたが、今後もご注意いただく必要があります。

レオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、久しぶりになりますが犬の異物誤飲です。

犬は、無分別に色々な異物を誤飲します。

飼い主の皆様にどんな異物を飲み込んでしまうのか注意を喚起するためにも、この異物誤飲シリーズを掲載することにしてます。

これまでに17例の異物誤飲の症例をご紹介してきましたが、今回は大量の小石を飲み込んだ症例です。

その詳細は、当院HPの犬の症例と治療例一覧の中の異物誤飲の項目をご覧ください。

パグのレオ君(7歳4か月齢、去勢済、体重7.5kg)は健診で心臓のチェックのため来院されました。

心臓の肥大などを確認のためレントゲンを撮ったのですが、腸内に石と思しき異物を認めました。

下写真の空回腸内の白く描出されているのが異物です。

様々な大きさの小石が確認されます。

レオ君は今までにも散歩中に砂利などを口にする癖のあるタイプだそうです。

小石も数個ならば、便中に排泄されるか、要経過観察もありと思います。

はたして、今回この多くの石を排泄しきれるものか悩んでしまいます。

飼い主様と今後のことを話し合って、腸閉塞(イレウス)による腸壊死を回避するためにも、異物を摘出することとなりました。

レオ君に全身麻酔を施します。

腹部の正中線にメスで割を入れて行きます。

小石が詰まっていると思われる空腸です。

下は患部を拡大した写真です。

ちなみに小腸は腹腔内最長の消化管で、体長の約3.5~4.5倍の長さがあります。

空腸は小腸の大部分を占め、空(から)であることが多いため空腸という名がつけられたと言われています。

石が詰まっている部位にメスを入れます。

腸管壊死は認められませんので、腸切開による異物摘出手術を実施します。

鋏で漿膜から粘膜まで全層を切開します。

腸内から異物が顔を出しました。

鉗子で一つづつ石を摘出していきます。

数としては、かなりの小石・砂利が詰まっていますので、すべてを摘出するのは大変です。

空腸の全層を単純結紮します。

この部位での縫合は終了です。

さらに空腸の遠位端にも小石が詰まっている部位がありました。

下写真の黄色丸が血行不良で、腸管の若干のうっ血が認められます。

小石が詰まっている部位を少しずらして、健康な腸管に切開を入れます。

腸内の小石を一つづつ優しく押し出して摘出を続けます。

下写真のような小石がこの部位にも大量に詰まっています。

最初に切開した部位よりもこちらは多くの小石が詰まっていましたので、腸管の管腔径の狭窄を防ぐために欠損部を横断するように縫合していきます。

縫合が終了し、生理食塩水で念入りに縫合部を洗浄します。

レオ君の空回腸の全容です。

黄色丸は最後に切開・縫合した部位です。

腸を腹腔内に戻します。

麻酔から覚醒したばかりのレオ君です。

意識が戻り、エリザベスカラーを装着されました。

今回、摘出した小石・砂利の一部です。

摘出した小石・砂利を洗浄して並べてみました..

全部で大小合わせて128個ありました。

レオ君の術後の経過は良好で排便も問題なく出来るようになりました。

退院時のレオ君です。

異物誤飲傾向のある犬は、何度となく繰り返します。

今回はたまたまレントゲン撮影で発覚しましたが、今後もご注意いただく必要があります。

レオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

犬の血管肉腫(その2 腹腔内出血:血腹)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、犬の血管肉腫で脾臓が破裂して腹腔内出血に至った症例です。

これまでにも犬の血管肉腫についてコメントさせて頂きました。

過去の記事はこちらをクリックして頂けると幸いです。

血管肉腫は血管内皮細胞を起源とする悪性腫瘍です。

脾臓、右心房、皮下組織などに好発します。

特に脾臓原発性の血管肉腫は腫瘍部が急速に増殖し、破裂を伴い、致命的な大出血を引き起こします。

原発腫瘍の破裂を伴う腹腔内出血は、当初は無気力・食欲不振・可視粘膜蒼白などといった症状から急激な虚脱状態に至ります。

また脾臓破裂により、腫瘍細胞が腹腔内にばら撒かれることになります.

加えて、全身の血管内に血栓を生じる播種性血管内凝固不全(DIC)を引き起こす可能性があります。

血管肉腫、特に脾臓破裂は非常に危険な状態に陥るとの認識が必要です。

フレンチブルドッグの芽生ちゃん(9歳5か月齢、避妊済み、体重9.7㎏)は元気・食欲不振で来院されました。

歯茎の色を初めとして可視粘膜が貧血色を示しており(上写真)、明らかに元気がありません。

血液検査を実施したところ、RBC(赤血球数)が289,000/μl(正常値は5,500,000から8,500,000/μl)、Hb(ヘモグロビン)が6.7g/dl(正常値は12.0から18.0g/dl)、Ht(ヘマトクリット)が18.7%(正常値は37.0から55.0%)という貧血状態です。

CRP(炎症性蛋白値)が6.7mg/dl(正常値は0.0から0.7mg/dl)と体内で何かしらの炎症反応が起こっています。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は腫大した脾臓を示しています。

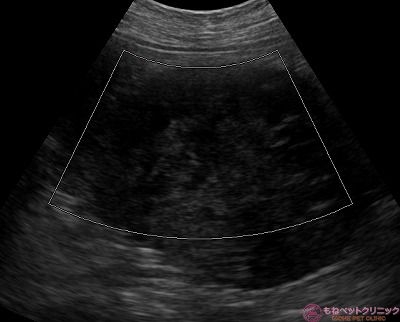

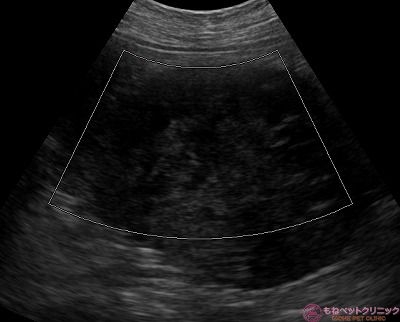

加えてエコー検査を行いました。

下写真は脾臓を示しています。

脾臓内には無エコー領域(黒く描出されている部分)が多く認められます。

この無エコー領域は、脾臓内に液体が貯留していることを示唆します。

さらに下写真では、腹腔内の腸管の間に液体が貯留している(黄色矢印)のが認められます。

以上の所見から脾臓から出血があり、いわゆる腹腔内出血(血腹)の状態に陥っていると推察されました。

血腹は緊急状態であり、出血部位を特定し(この場合は脾臓)、速やかな摘出が必要とされます。

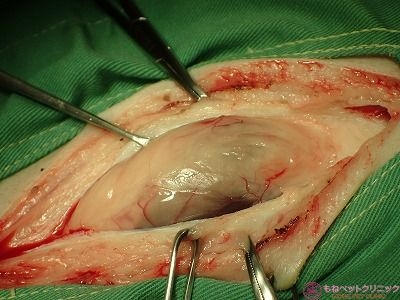

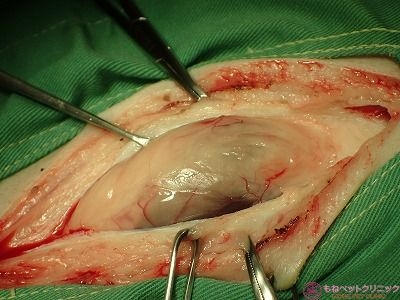

早速、芽生ちゃんに全身麻酔を施します。

しっかり、維持麻酔が出来ています。

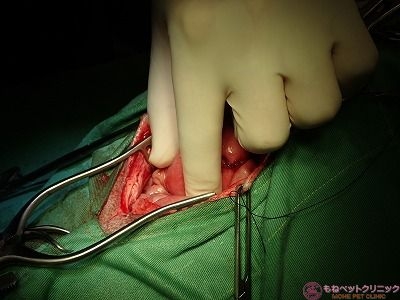

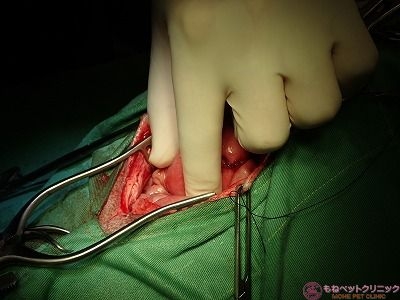

これから皮膚に切開を加えます。

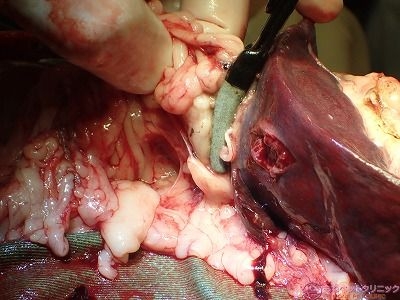

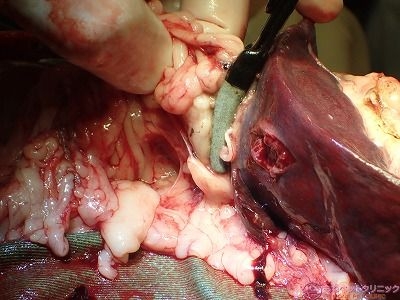

腹膜下が暗赤色を呈しています。

これは腹腔内出血を疑います。

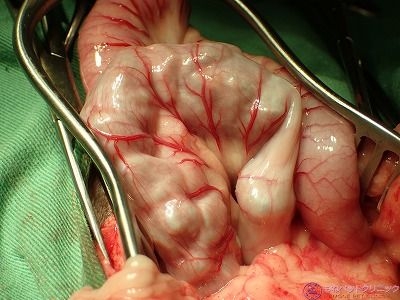

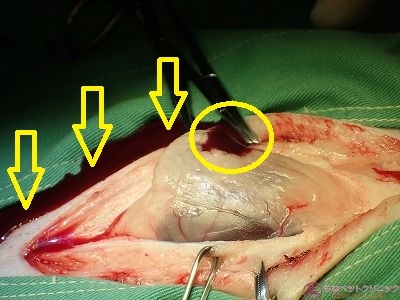

腹膜に切開を加えます。

下写真の切開部位(黄色丸)から血液が溢れ出し、黄色矢印の示す出血が認められました。

腹腔内をさらに切開して術野を拡大します。

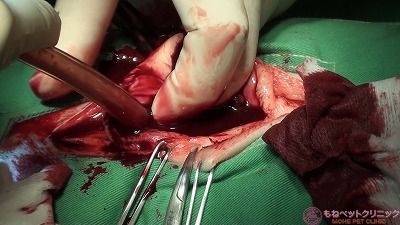

加えてバキュームで血液を吸引します。

下写真のように腹腔内は血液で一杯になっています。

バキュームで吸引してもどんどん出血は続きます。

目票となる脾臓は血液の海の中に沈んでいます。

可能な限り血液を吸引して、脾臓にアプローチできるように努力します。

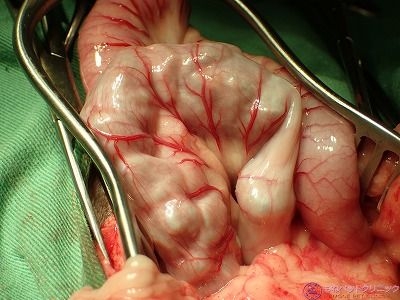

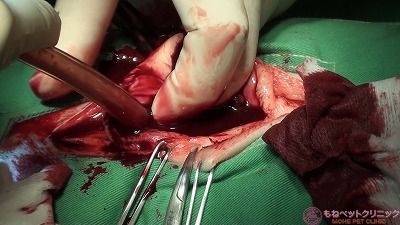

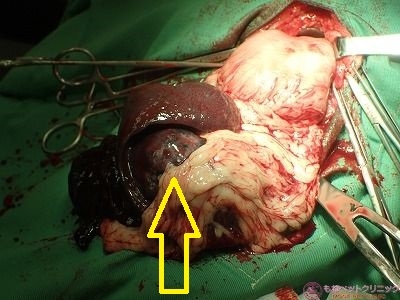

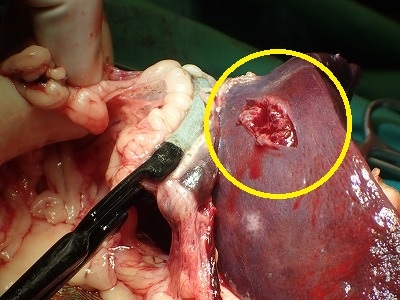

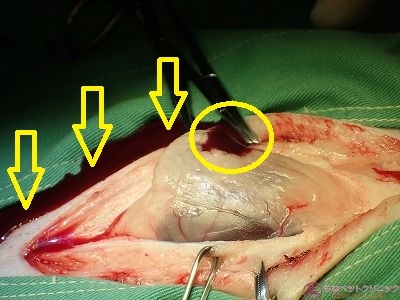

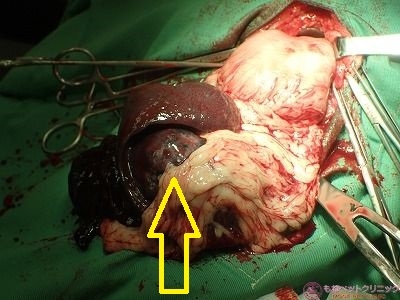

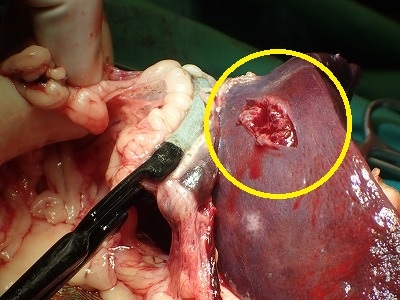

体外に脾臓を出したところです。

脾体部(黄色矢印)が腫大しているのが分かります。

脾臓の包膜からどうやら出血があるようです。

脾臓自体の出血を抑えるよりも脾臓自体を全摘出した方が、出血を止めるには確実です。

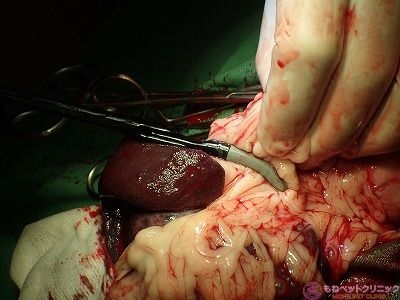

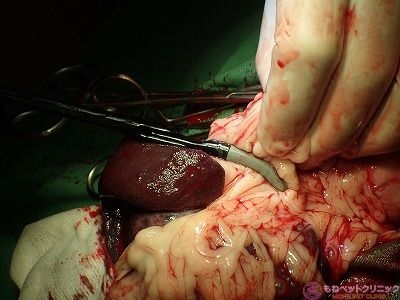

バイクランプを用いて脾動静脈、短胃動静脈、左胃大動静脈などをシーリングします。

シーリングを進めるうちに出血は少しづつ納まって来ました。

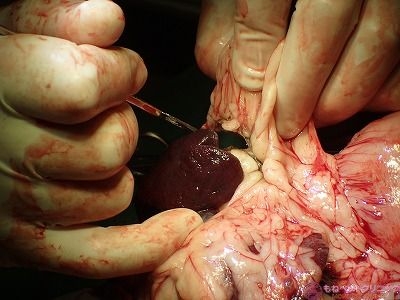

今回出血の原因となった破れた脾臓の包膜(下写真黄色丸)です。

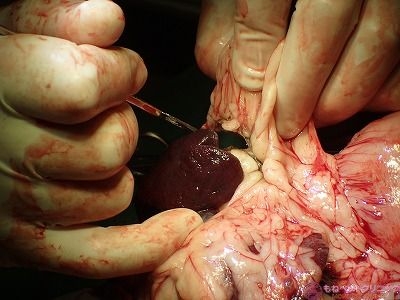

無事、脾臓を摘出し閉腹しました。

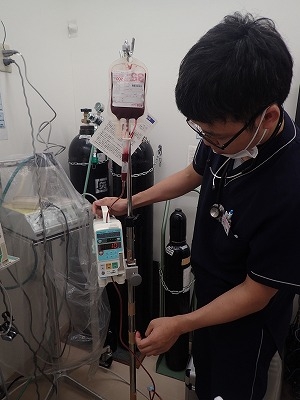

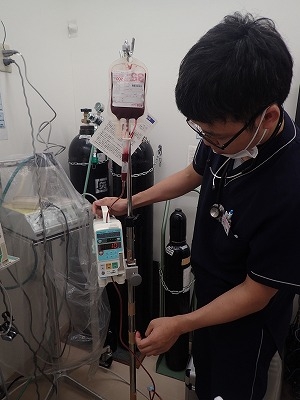

芽生ちゃんの貧血状態が心配です。

私が手術している中、中嶋先生に当院の看板犬のドゥから輸血のための採血を指示しました。

ほぼ手術終了と同時に輸血を始めました。

芽生ちゃんの意識が戻って来ました。

まだ芽生ちゃんの視線が定まっていません。

ドゥからの輸血200mlを芽生ちゃんに入れます。

今回の芽生ちゃんの腹腔内から吸引した血液が約500mlありました。

下写真が回収した血液と使用したガーゼです。

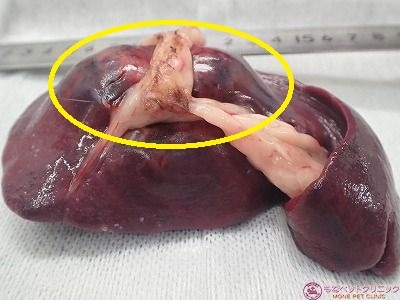

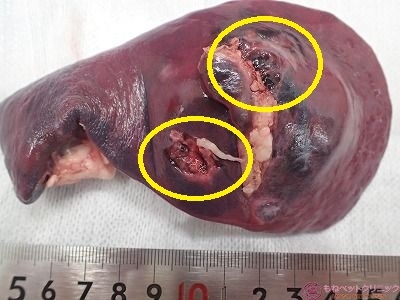

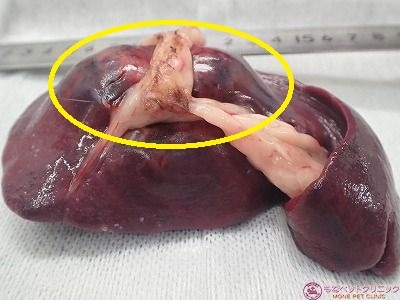

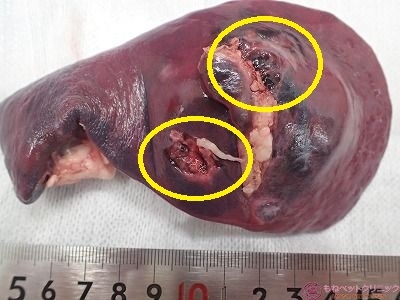

摘出した脾臓です。

下写真の黄色丸は腫大した脾臓の脾体部を示します。

下写真の黄色丸、破れた脾臓包膜を示します。

2か所にわたって破れていました。

腫瘍が増殖する中で脾臓組織も脆弱になり、破裂に至ったと思われます。

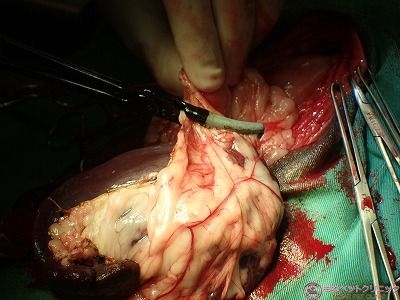

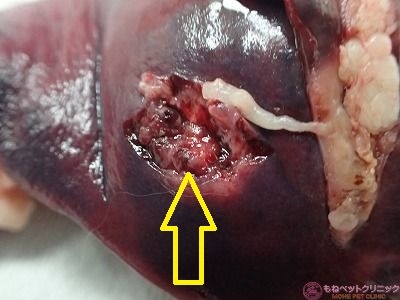

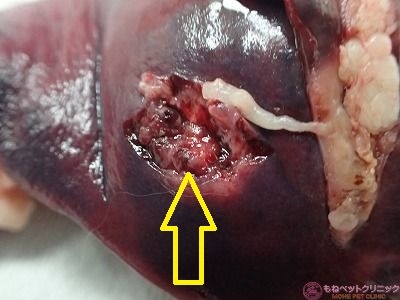

脾臓包膜が破れて、実質が裂けています(下写真黄色矢印)。

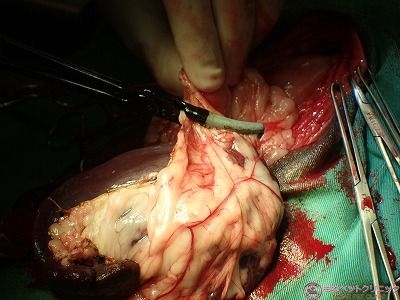

脾体部の腫瘍と思われる部位にメスで割を入れてみました。

この脾臓を病理検査に出しました。

病理診断名は脾臓血管肉腫でした。

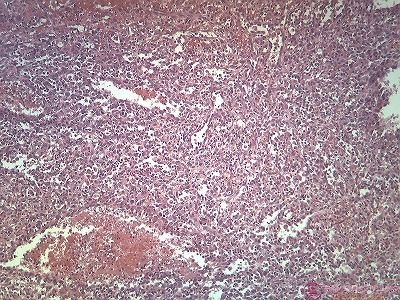

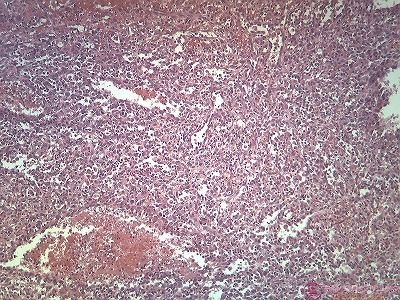

下写真は低倍率の病理写真です。

異型性のある内皮細胞により内張りされたスリット状・海綿状の血管腔が認められます。

中拡大像です。

腫瘤の大半は壊死、出血、繊維素析出で不明瞭です。

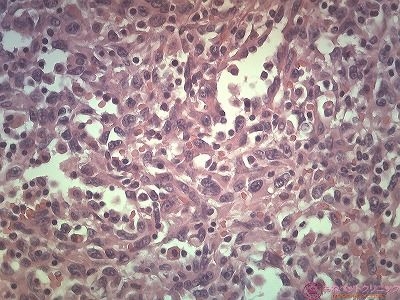

高倍率像です。

腫瘍細胞は少量の弱好酸性細胞質、大小不同を示す類円形正染核及び明瞭な核小体を有しています。

腫瘍細胞の脈管内浸潤は認められないとのことです。

芽生ちゃんはその後1週間入院して頂きました。

下は退院当日の写真です。

食欲も出てきて、経過も良好です。

赤血球数(RBC)は2,890,000/μlから4,700,000/μlまで増えました。

歯茎の色もピンク色に近くなっています。

飼い主様と一緒の1枚です。

出血多量ではありましたが、何とか無事退院出来て良かったです。

芽生ちゃんは、退院後の化学療法を勧めさせて頂きました。

ドキソルビシン単剤のプロトコルです。

退院後1週目の芽生ちゃんです。

食欲、元気もあり、経過は良好です。

下写真のドキソルビシンは、血管肉腫の化学療法に一般的に使用される抗がん剤です。

静脈に留置針を設置して点滴で投与します。

ドキソルビシンは単独で各種腫瘍に対し、高い抗腫瘍j効果を示します。

その一方、骨髄抑制や消化管毒性の他に心毒性、腎毒性などの有害事象を引き起こします。

また、血管外に漏出した場合、重篤な皮膚障害や組織壊死を招きます。

慎重に使用する必要があります。

今後は3週間間隔で5~6回、ドキソルビシンを点滴する予定です。

まだまだ治療が続いて大変ですが、しっかりスタッフ共々、芽生ちゃんをバックアップしていきます。

芽生ちゃん、飼主様頑張っていきましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、犬の血管肉腫で脾臓が破裂して腹腔内出血に至った症例です。

これまでにも犬の血管肉腫についてコメントさせて頂きました。

過去の記事はこちらをクリックして頂けると幸いです。

血管肉腫は血管内皮細胞を起源とする悪性腫瘍です。

脾臓、右心房、皮下組織などに好発します。

特に脾臓原発性の血管肉腫は腫瘍部が急速に増殖し、破裂を伴い、致命的な大出血を引き起こします。

原発腫瘍の破裂を伴う腹腔内出血は、当初は無気力・食欲不振・可視粘膜蒼白などといった症状から急激な虚脱状態に至ります。

また脾臓破裂により、腫瘍細胞が腹腔内にばら撒かれることになります.

加えて、全身の血管内に血栓を生じる播種性血管内凝固不全(DIC)を引き起こす可能性があります。

血管肉腫、特に脾臓破裂は非常に危険な状態に陥るとの認識が必要です。

フレンチブルドッグの芽生ちゃん(9歳5か月齢、避妊済み、体重9.7㎏)は元気・食欲不振で来院されました。

歯茎の色を初めとして可視粘膜が貧血色を示しており(上写真)、明らかに元気がありません。

血液検査を実施したところ、RBC(赤血球数)が289,000/μl(正常値は5,500,000から8,500,000/μl)、Hb(ヘモグロビン)が6.7g/dl(正常値は12.0から18.0g/dl)、Ht(ヘマトクリット)が18.7%(正常値は37.0から55.0%)という貧血状態です。

CRP(炎症性蛋白値)が6.7mg/dl(正常値は0.0から0.7mg/dl)と体内で何かしらの炎症反応が起こっています。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は腫大した脾臓を示しています。

加えてエコー検査を行いました。

下写真は脾臓を示しています。

脾臓内には無エコー領域(黒く描出されている部分)が多く認められます。

この無エコー領域は、脾臓内に液体が貯留していることを示唆します。

さらに下写真では、腹腔内の腸管の間に液体が貯留している(黄色矢印)のが認められます。

以上の所見から脾臓から出血があり、いわゆる腹腔内出血(血腹)の状態に陥っていると推察されました。

血腹は緊急状態であり、出血部位を特定し(この場合は脾臓)、速やかな摘出が必要とされます。

早速、芽生ちゃんに全身麻酔を施します。

しっかり、維持麻酔が出来ています。

これから皮膚に切開を加えます。

腹膜下が暗赤色を呈しています。

これは腹腔内出血を疑います。

腹膜に切開を加えます。

下写真の切開部位(黄色丸)から血液が溢れ出し、黄色矢印の示す出血が認められました。

腹腔内をさらに切開して術野を拡大します。

加えてバキュームで血液を吸引します。

下写真のように腹腔内は血液で一杯になっています。

バキュームで吸引してもどんどん出血は続きます。

目票となる脾臓は血液の海の中に沈んでいます。

可能な限り血液を吸引して、脾臓にアプローチできるように努力します。

体外に脾臓を出したところです。

脾体部(黄色矢印)が腫大しているのが分かります。

脾臓の包膜からどうやら出血があるようです。

脾臓自体の出血を抑えるよりも脾臓自体を全摘出した方が、出血を止めるには確実です。

バイクランプを用いて脾動静脈、短胃動静脈、左胃大動静脈などをシーリングします。

シーリングを進めるうちに出血は少しづつ納まって来ました。

今回出血の原因となった破れた脾臓の包膜(下写真黄色丸)です。

無事、脾臓を摘出し閉腹しました。

芽生ちゃんの貧血状態が心配です。

私が手術している中、中嶋先生に当院の看板犬のドゥから輸血のための採血を指示しました。

ほぼ手術終了と同時に輸血を始めました。

芽生ちゃんの意識が戻って来ました。

まだ芽生ちゃんの視線が定まっていません。

ドゥからの輸血200mlを芽生ちゃんに入れます。

今回の芽生ちゃんの腹腔内から吸引した血液が約500mlありました。

下写真が回収した血液と使用したガーゼです。

摘出した脾臓です。

下写真の黄色丸は腫大した脾臓の脾体部を示します。

下写真の黄色丸、破れた脾臓包膜を示します。

2か所にわたって破れていました。

腫瘍が増殖する中で脾臓組織も脆弱になり、破裂に至ったと思われます。

脾臓包膜が破れて、実質が裂けています(下写真黄色矢印)。

脾体部の腫瘍と思われる部位にメスで割を入れてみました。

この脾臓を病理検査に出しました。

病理診断名は脾臓血管肉腫でした。

下写真は低倍率の病理写真です。

異型性のある内皮細胞により内張りされたスリット状・海綿状の血管腔が認められます。

中拡大像です。

腫瘤の大半は壊死、出血、繊維素析出で不明瞭です。

高倍率像です。

腫瘍細胞は少量の弱好酸性細胞質、大小不同を示す類円形正染核及び明瞭な核小体を有しています。

腫瘍細胞の脈管内浸潤は認められないとのことです。

芽生ちゃんはその後1週間入院して頂きました。

下は退院当日の写真です。

食欲も出てきて、経過も良好です。

赤血球数(RBC)は2,890,000/μlから4,700,000/μlまで増えました。

歯茎の色もピンク色に近くなっています。

飼い主様と一緒の1枚です。

出血多量ではありましたが、何とか無事退院出来て良かったです。

芽生ちゃんは、退院後の化学療法を勧めさせて頂きました。

ドキソルビシン単剤のプロトコルです。

退院後1週目の芽生ちゃんです。

食欲、元気もあり、経過は良好です。

下写真のドキソルビシンは、血管肉腫の化学療法に一般的に使用される抗がん剤です。

静脈に留置針を設置して点滴で投与します。

ドキソルビシンは単独で各種腫瘍に対し、高い抗腫瘍j効果を示します。

その一方、骨髄抑制や消化管毒性の他に心毒性、腎毒性などの有害事象を引き起こします。

また、血管外に漏出した場合、重篤な皮膚障害や組織壊死を招きます。

慎重に使用する必要があります。

今後は3週間間隔で5~6回、ドキソルビシンを点滴する予定です。

まだまだ治療が続いて大変ですが、しっかりスタッフ共々、芽生ちゃんをバックアップしていきます。

芽生ちゃん、飼主様頑張っていきましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL