ヘビの疾病

2023年9月18日 月曜日

ヘビの顎口虫感染

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヘビの寄生虫感染の1例です。

寄生虫の中で線虫類に分類される寄生虫のひとつに顎口虫(がっこうちゅう)があります。

生態系において寄生虫は各種生活環を形成します。

顎口虫の場合、虫卵は水中で孵化し、第一中間宿主のケンミジンコに取り込まれます。

そして、ケンミジンコを捕食した第二中間宿主である淡水魚(ライギョ、ドジョウ、フナ、ナマズ、ブラックバス、ソウギョなど)の体内で虫卵から幼虫へと成長していきます。

最終的に、この淡水魚を捕食した終宿主である犬、猫、豚などの体内(胃壁)で成虫となり産卵します。

この生活環でヘビやカエルの位置づけは待機宿主と呼ばれ、爬虫類や両生類の体内で顎口虫は成長はしませんが、他の動物への感染の機会を増やすため役割を持ちます。

ヒトも待機宿主になり、淡水魚を生食することで感染し、体内に入った幼虫は、胃の壁を食い破って肝臓に達し、その後は体内を自由に動き回ることになります。

そして、身体の表面に近い部位に移動することにより、皮膚に顎口虫症特有の爬行疹(寄生虫の這い回った痕跡)が外部から認められます。

加えて、幼虫は長期間にわたり生存し続け、臓器、脊椎、脳、眼球に侵入することもあります。

その結果、脳障害や失明といった重大な症状を引き起こすこともあり、淡水魚の生食の危険性を思い知らされます。

そんな生活環を持つ顎口虫ですが、ヘビの口腔内で見つかるケースが多いです。

今回は、飼主様が近所で捕獲したアオダイショウを診察しました。

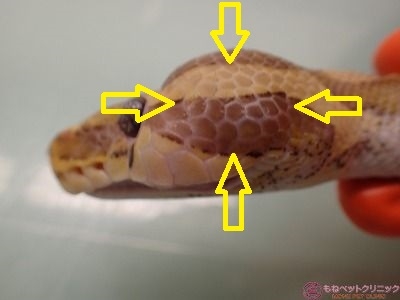

アオダイショウ(性別・年齢不明 体重98g)の口腔内で移動する数個の物体が認められるとのことで来院されました。

下写真黄色丸がその物体です。

写真のフォーカスが甘いため、見づらくて申し訳ありません。

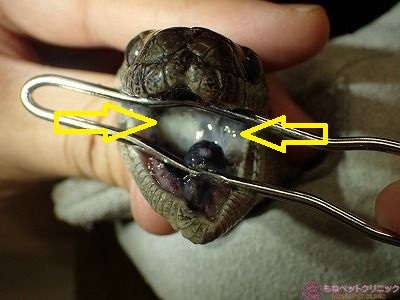

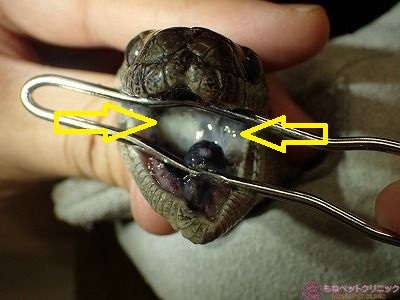

下写真は、右下顎の口腔部に認められる黒い物体を拡大しました。

加えて、右上顎部の物体をピンセットで摘出しました。

活動性の高い寄生体(下写真黄色丸)であり、どんな寄生虫か確認します。

寄生虫の全長は3~4㎜でおそらく成虫でなく、幼虫期のステージにあります。

線虫の仲間であり、顎口虫の幼虫であることが判明しました。

アオダイショウの口腔内の炎症は特に認められませんでした。

拡大像です。

顕微鏡の低倍率像です。

顎口虫の尾部です。

下写真は胴体部です。

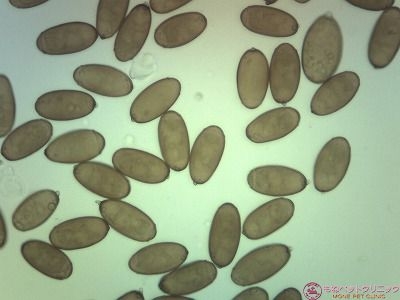

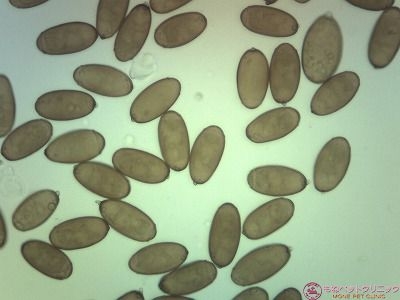

下写真は頭部であり、黄色丸は産卵した虫卵を示します。

虫卵の拡大図です。

顎口虫は、日本顎口虫、有棘顎口虫、剛棘顎口虫、ドロレス顎口虫に分類されます。

ヘビの生食で顎口虫感染例が挙げられるのが、日本顎口虫とドロレス顎口虫です。

今回のこの顎口虫は、そのいずれかであると思われます。

ヘビは顎口虫の生活環では待機宿主となるため、ヘビの体内で幼虫が生育することはなく、ヘビ自身に重篤な疾病をもたらすことはないと思われます。

現在は、獣医学的観点よりは人医的にヒトに寄生した顎口虫が皮膚爬行症を起こしたり、異所寄生(眼や脳)による脳障害・失明などの問題が取り上げられています。

いづれにせよ、寄生虫感染の生活環は非常に巧妙に仕組まれています。

我々人間も、待機宿主という存在で顎口虫の感染経路を担っていると思うと生態系の中では、ひとつの歯車に過ぎないと気づかされます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヘビの寄生虫感染の1例です。

寄生虫の中で線虫類に分類される寄生虫のひとつに顎口虫(がっこうちゅう)があります。

生態系において寄生虫は各種生活環を形成します。

顎口虫の場合、虫卵は水中で孵化し、第一中間宿主のケンミジンコに取り込まれます。

そして、ケンミジンコを捕食した第二中間宿主である淡水魚(ライギョ、ドジョウ、フナ、ナマズ、ブラックバス、ソウギョなど)の体内で虫卵から幼虫へと成長していきます。

最終的に、この淡水魚を捕食した終宿主である犬、猫、豚などの体内(胃壁)で成虫となり産卵します。

この生活環でヘビやカエルの位置づけは待機宿主と呼ばれ、爬虫類や両生類の体内で顎口虫は成長はしませんが、他の動物への感染の機会を増やすため役割を持ちます。

ヒトも待機宿主になり、淡水魚を生食することで感染し、体内に入った幼虫は、胃の壁を食い破って肝臓に達し、その後は体内を自由に動き回ることになります。

そして、身体の表面に近い部位に移動することにより、皮膚に顎口虫症特有の爬行疹(寄生虫の這い回った痕跡)が外部から認められます。

加えて、幼虫は長期間にわたり生存し続け、臓器、脊椎、脳、眼球に侵入することもあります。

その結果、脳障害や失明といった重大な症状を引き起こすこともあり、淡水魚の生食の危険性を思い知らされます。

そんな生活環を持つ顎口虫ですが、ヘビの口腔内で見つかるケースが多いです。

今回は、飼主様が近所で捕獲したアオダイショウを診察しました。

アオダイショウ(性別・年齢不明 体重98g)の口腔内で移動する数個の物体が認められるとのことで来院されました。

下写真黄色丸がその物体です。

写真のフォーカスが甘いため、見づらくて申し訳ありません。

下写真は、右下顎の口腔部に認められる黒い物体を拡大しました。

加えて、右上顎部の物体をピンセットで摘出しました。

活動性の高い寄生体(下写真黄色丸)であり、どんな寄生虫か確認します。

寄生虫の全長は3~4㎜でおそらく成虫でなく、幼虫期のステージにあります。

線虫の仲間であり、顎口虫の幼虫であることが判明しました。

アオダイショウの口腔内の炎症は特に認められませんでした。

拡大像です。

顕微鏡の低倍率像です。

顎口虫の尾部です。

下写真は胴体部です。

下写真は頭部であり、黄色丸は産卵した虫卵を示します。

虫卵の拡大図です。

顎口虫は、日本顎口虫、有棘顎口虫、剛棘顎口虫、ドロレス顎口虫に分類されます。

ヘビの生食で顎口虫感染例が挙げられるのが、日本顎口虫とドロレス顎口虫です。

今回のこの顎口虫は、そのいずれかであると思われます。

ヘビは顎口虫の生活環では待機宿主となるため、ヘビの体内で幼虫が生育することはなく、ヘビ自身に重篤な疾病をもたらすことはないと思われます。

現在は、獣医学的観点よりは人医的にヒトに寄生した顎口虫が皮膚爬行症を起こしたり、異所寄生(眼や脳)による脳障害・失明などの問題が取り上げられています。

いづれにせよ、寄生虫感染の生活環は非常に巧妙に仕組まれています。

我々人間も、待機宿主という存在で顎口虫の感染経路を担っていると思うと生態系の中では、ひとつの歯車に過ぎないと気づかされます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2022年3月24日 木曜日

ヒバカリのダニ感染

こんにちは院長の伊藤です。

本日はヒバカリのダニ感染症例をご紹介します。

以前、10年ほど前にボールパイソンのダニ感染について報告させて頂いています。

興味のある方は、こちらをクリックお願いします。

野生のヘビを捕獲したところ、そのヘビがヒバカリであり、かつ皮膚には何匹ものダニが喰いついていたという話題です。

実際、野生のヘビはマダニ等の外部寄生虫の感染を受けている個体が多いのも事実です。

ヒバカリのヒバカリ君(性別不明、体重13g)は、飼主様が捕獲した野生の個体(幼体)です。

ヒバカリとは聞きなれない名称ですが、爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ヒバカリ属に分類されるヘビです。

無毒種ですが、かつては毒蛇とみなされていました。

ヒバカリの名の由来は、「噛まれたら命がその日ばかり」に由来するそうです。

日本(本州、四国、九州、壱岐、屋久島など)に広く分布する在来種です。

全長は40~65cm、平地から低山地にある森林に生息し、水辺を好みます。

性格はおとなしく、大きくならない、餌はマウスでなくても飼育できるなどの理由で人気があります。

しかし、飼育は難しく、およそ1シーズンで死亡してしまうケースも多いです。

体が小さいがゆえに温度や湿度の変化の影響を受けやすい、餌切れ、水切れに弱い、病気になったら手の施しようがないと評価されています。

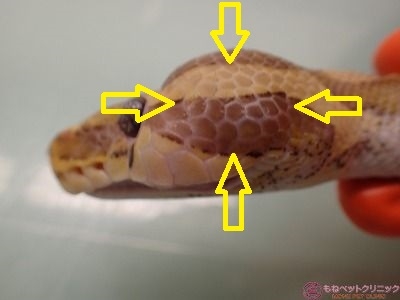

飼い主様が、ヒバカリ君の頚部に2匹、上腹部に1匹、下腹部に1匹のマダニを見つけての来院です。

下写真の黄色矢印がマダニを示します。

上腹部に寄生吸血しているマダニ(下写真黄色矢印)です。

ピンセットで摘出します。

この時、ダニの口器が鱗と鱗の間の皮膚に食い込んでいるため、口器をちぎって残すと皮膚炎を引き起こすので慎重に行う必要があります。

続いて、下腹部に寄生しているマダニです。

この下腹部は脱皮の最中にマダニが吸血しています。

皮膚炎を引き起こしています。

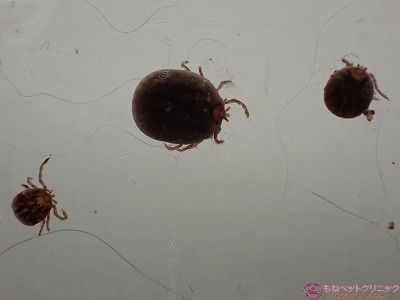

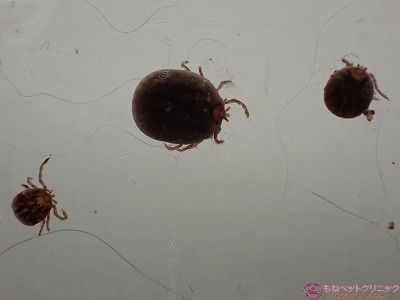

マダニを拡大した画像です。

マダニに関しては、当院のHPに記載されていますので興味のある方は、こちらをクリック参照して下さい。

マダニは、マダニ科の14の属と702種から構成されます。

今回、ヒバカリ君に感染しているマダニの分類の詳細は良く分かりませんが、フタトゲチマダニの仲間であろうと思われます。

ヘビダニは、多数寄生でヘビに貧血を起こさせるだけでなく、敗血症の原因となるAeromonas hydrophila という細菌を媒介することが知られています。

下写真は、今回ヒバカリ君から摘出したマダニです。

ヒバカリ君はダニ感染で皮膚炎を起こしていましたので、抗生剤を処方しました。

幼体で抵抗力が弱いため、大事に至らぬよう祈念します。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日はヒバカリのダニ感染症例をご紹介します。

以前、10年ほど前にボールパイソンのダニ感染について報告させて頂いています。

興味のある方は、こちらをクリックお願いします。

野生のヘビを捕獲したところ、そのヘビがヒバカリであり、かつ皮膚には何匹ものダニが喰いついていたという話題です。

実際、野生のヘビはマダニ等の外部寄生虫の感染を受けている個体が多いのも事実です。

ヒバカリのヒバカリ君(性別不明、体重13g)は、飼主様が捕獲した野生の個体(幼体)です。

ヒバカリとは聞きなれない名称ですが、爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ヒバカリ属に分類されるヘビです。

無毒種ですが、かつては毒蛇とみなされていました。

ヒバカリの名の由来は、「噛まれたら命がその日ばかり」に由来するそうです。

日本(本州、四国、九州、壱岐、屋久島など)に広く分布する在来種です。

全長は40~65cm、平地から低山地にある森林に生息し、水辺を好みます。

性格はおとなしく、大きくならない、餌はマウスでなくても飼育できるなどの理由で人気があります。

しかし、飼育は難しく、およそ1シーズンで死亡してしまうケースも多いです。

体が小さいがゆえに温度や湿度の変化の影響を受けやすい、餌切れ、水切れに弱い、病気になったら手の施しようがないと評価されています。

飼い主様が、ヒバカリ君の頚部に2匹、上腹部に1匹、下腹部に1匹のマダニを見つけての来院です。

下写真の黄色矢印がマダニを示します。

上腹部に寄生吸血しているマダニ(下写真黄色矢印)です。

ピンセットで摘出します。

この時、ダニの口器が鱗と鱗の間の皮膚に食い込んでいるため、口器をちぎって残すと皮膚炎を引き起こすので慎重に行う必要があります。

続いて、下腹部に寄生しているマダニです。

この下腹部は脱皮の最中にマダニが吸血しています。

皮膚炎を引き起こしています。

マダニを拡大した画像です。

マダニに関しては、当院のHPに記載されていますので興味のある方は、こちらをクリック参照して下さい。

マダニは、マダニ科の14の属と702種から構成されます。

今回、ヒバカリ君に感染しているマダニの分類の詳細は良く分かりませんが、フタトゲチマダニの仲間であろうと思われます。

ヘビダニは、多数寄生でヘビに貧血を起こさせるだけでなく、敗血症の原因となるAeromonas hydrophila という細菌を媒介することが知られています。

下写真は、今回ヒバカリ君から摘出したマダニです。

ヒバカリ君はダニ感染で皮膚炎を起こしていましたので、抗生剤を処方しました。

幼体で抵抗力が弱いため、大事に至らぬよう祈念します。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2020年9月 7日 月曜日

ボールパイソンの感染性口内炎

こんにちは 院長の伊藤です。

残暑厳しい毎日ですが、皆様お変わりありませんか?

雑務に追われてブログの更新が滞り、申し訳ありません。

本日、ご紹介しますのはヘビの口内炎です。

ヘビは、生餌を捕食した時に口腔内を傷つけたり、硬い食餌を捕食した際に歯が歯茎に食い込んだりして細菌性の口内炎を引き起こします。

この症状を称して、感染性口内炎(マウスロット)と呼んだりします。

以前にも、マウスロットの記事を載せてますので、興味のある方は こちら をクリックして下さい。

ボールパイソンの和代ちゃん(雌、体重1.85kg 4歳4か月齢)は頭部が腫れてきたとの事で来院されました。

左側の上顎部が腫大しているようです。

下写真の黄色丸・黄色矢印はその腫大している患部を示します。

左側口唇部をめくると赤く腫れた患部(黄色丸)が認められます。

和代ちゃんは食欲も落ちているとのことです。

この腫大している部位がどうなっているかを確認するために細胞診を実施しました。

細菌感染によるものか、腫瘍が発生しているものなのか、明らかに出来ればと思います。

下写真にように針を患部に穿刺して吸引した細胞を染色して確認します。

針穿刺した部位を圧迫しても出血・排膿は認められませんでした。

結果として、下写真の黄色矢印が示すように高度の細菌感染(青く点状に染色されているのが細菌)が認められました。

腫瘍を示唆する異型性細胞は認められませんでした。

患部をレントゲン撮影してみました。

下写真の黄色丸が腫大した患部を示します。

上顎骨の融解像が確認できます。

細菌感染による口内炎で歯根部から歯槽骨に至る箇所が壊死融解したものと思われます。

以前に掲載したグリーンパイソンのマウスロットと比較して、歯肉・歯根からのチーズ様の膿の存在は認められませんでしたが、これから進行する病態と考えられます。

細菌が産生する毒素により、歯槽骨が融解する現象は哺乳類同様、爬虫類でも起こります。

ただ歯槽骨として機能できなくなりますので、餌を咀嚼することは厳しいと思われます。

蛇の場合は、餌を丸呑みこみしますので、和代ちゃんも何とか採食行動は可能でしょう。

今後、患部の外用薬の塗布と抗生剤の内服で経過を診て行きます。

和代ちゃん、頑張って治していきましょう。

にほんブログ村にエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

残暑厳しい毎日ですが、皆様お変わりありませんか?

雑務に追われてブログの更新が滞り、申し訳ありません。

本日、ご紹介しますのはヘビの口内炎です。

ヘビは、生餌を捕食した時に口腔内を傷つけたり、硬い食餌を捕食した際に歯が歯茎に食い込んだりして細菌性の口内炎を引き起こします。

この症状を称して、感染性口内炎(マウスロット)と呼んだりします。

以前にも、マウスロットの記事を載せてますので、興味のある方は こちら をクリックして下さい。

ボールパイソンの和代ちゃん(雌、体重1.85kg 4歳4か月齢)は頭部が腫れてきたとの事で来院されました。

左側の上顎部が腫大しているようです。

下写真の黄色丸・黄色矢印はその腫大している患部を示します。

左側口唇部をめくると赤く腫れた患部(黄色丸)が認められます。

和代ちゃんは食欲も落ちているとのことです。

この腫大している部位がどうなっているかを確認するために細胞診を実施しました。

細菌感染によるものか、腫瘍が発生しているものなのか、明らかに出来ればと思います。

下写真にように針を患部に穿刺して吸引した細胞を染色して確認します。

針穿刺した部位を圧迫しても出血・排膿は認められませんでした。

結果として、下写真の黄色矢印が示すように高度の細菌感染(青く点状に染色されているのが細菌)が認められました。

腫瘍を示唆する異型性細胞は認められませんでした。

患部をレントゲン撮影してみました。

下写真の黄色丸が腫大した患部を示します。

上顎骨の融解像が確認できます。

細菌感染による口内炎で歯根部から歯槽骨に至る箇所が壊死融解したものと思われます。

以前に掲載したグリーンパイソンのマウスロットと比較して、歯肉・歯根からのチーズ様の膿の存在は認められませんでしたが、これから進行する病態と考えられます。

細菌が産生する毒素により、歯槽骨が融解する現象は哺乳類同様、爬虫類でも起こります。

ただ歯槽骨として機能できなくなりますので、餌を咀嚼することは厳しいと思われます。

蛇の場合は、餌を丸呑みこみしますので、和代ちゃんも何とか採食行動は可能でしょう。

今後、患部の外用薬の塗布と抗生剤の内服で経過を診て行きます。

和代ちゃん、頑張って治していきましょう。

にほんブログ村にエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2019年4月 3日 水曜日

ベーレンパイソンのアイキャップ

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのはヘビの脱皮不全、特に眼の脱皮不全です。

ヘビは瞬きをしません。

常時、眼は開いた状態です。

その代わりに角膜の外側に透明な膜を形成しています。

この膜をアイキャップ(Eye cap)、もしくはスペクタクル(Spectacle)と呼びます。

爬虫類は定期的に脱皮を行います。

脱皮がスムーズに行われれば良いのですが、脱皮不全が生じることも多いです。

このアイキャップが頭部の脱皮部と共に連結して脱皮出来れば問題はないのですが、アイキャップだけ残ってしまう場合もあります。

本日はこのアイキャップが脱皮不全で残ってしまった症例です。

ベーレンパイソンのりんてん君(年齢不明、性別不明、体重7.0kg)は左眼が白く腫れているとのことで来院されました。

ベーレンパイソンはパイソンの中でも別格に扱われており、「ベーレン様」や「神」と呼ばれる存在です。

パプアニューギニア産で最大全長3m近くまで成長し、性格は温和とされます。

黒く大きな身体が特徴で別名black pythonとも呼ばれます。

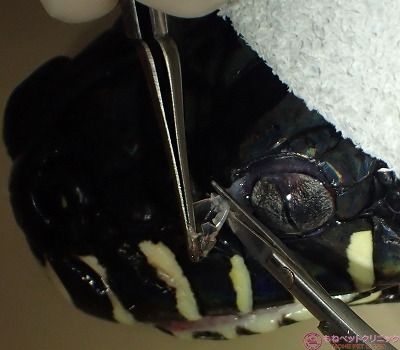

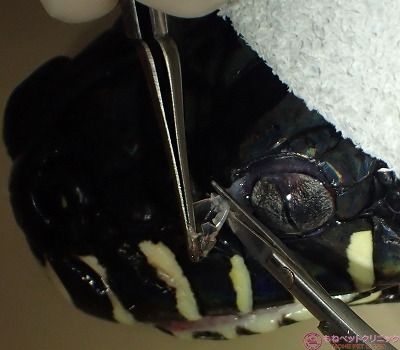

下写真黄色丸が突出して白濁した左眼です。

アイキャップを切除処置します。

体重が7㎏ある大きなヘビのため、力もあり、飼主様含め保定の補助が必要です。

注射針を用いてアイキャップを引っ掛け、ピンセットで牽引して切除する方法を採ります。

25Gの注射針でアイキャップを穿刺します。

アイキャップと角膜の間には、涙液が産生され貯留しています。

アイキャップを軽く穿刺して、その傷を眼科用のピンセットで把持・牽引します。

古いアイキャップが固着して、なかなかスムーズに一皮むけるように外せません。

慎重にアイキャップを切除します。

下写真黄色丸は外したアイキャップの一部です。

心なしか眼元もすっきりしたりんてん君です。

外したアイキャップの一部の拡大写真です。

立派なヘビなのでアイキャップも乾燥すると厚めでコンタクトレンズのようです。

処置が終了したところですが、飼主様が持参されたネットに戻すのも大変です。

脱皮不全を防止するためには、飼育槽内の湿度管理(約40~60%)に留意して下さい。

りんてん君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、クリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのはヘビの脱皮不全、特に眼の脱皮不全です。

ヘビは瞬きをしません。

常時、眼は開いた状態です。

その代わりに角膜の外側に透明な膜を形成しています。

この膜をアイキャップ(Eye cap)、もしくはスペクタクル(Spectacle)と呼びます。

爬虫類は定期的に脱皮を行います。

脱皮がスムーズに行われれば良いのですが、脱皮不全が生じることも多いです。

このアイキャップが頭部の脱皮部と共に連結して脱皮出来れば問題はないのですが、アイキャップだけ残ってしまう場合もあります。

本日はこのアイキャップが脱皮不全で残ってしまった症例です。

ベーレンパイソンのりんてん君(年齢不明、性別不明、体重7.0kg)は左眼が白く腫れているとのことで来院されました。

ベーレンパイソンはパイソンの中でも別格に扱われており、「ベーレン様」や「神」と呼ばれる存在です。

パプアニューギニア産で最大全長3m近くまで成長し、性格は温和とされます。

黒く大きな身体が特徴で別名black pythonとも呼ばれます。

下写真黄色丸が突出して白濁した左眼です。

アイキャップを切除処置します。

体重が7㎏ある大きなヘビのため、力もあり、飼主様含め保定の補助が必要です。

注射針を用いてアイキャップを引っ掛け、ピンセットで牽引して切除する方法を採ります。

25Gの注射針でアイキャップを穿刺します。

アイキャップと角膜の間には、涙液が産生され貯留しています。

アイキャップを軽く穿刺して、その傷を眼科用のピンセットで把持・牽引します。

古いアイキャップが固着して、なかなかスムーズに一皮むけるように外せません。

慎重にアイキャップを切除します。

下写真黄色丸は外したアイキャップの一部です。

心なしか眼元もすっきりしたりんてん君です。

外したアイキャップの一部の拡大写真です。

立派なヘビなのでアイキャップも乾燥すると厚めでコンタクトレンズのようです。

処置が終了したところですが、飼主様が持参されたネットに戻すのも大変です。

脱皮不全を防止するためには、飼育槽内の湿度管理(約40~60%)に留意して下さい。

りんてん君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、クリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

2018年11月27日 火曜日

パプアンパイソンの感染症

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、久々のヘビです。

ヘビは非常にデリケートな爬虫類で、特にウィルスや細菌感染により一挙に重篤な症状に陥ります。

実際、症状が確認出来て数日で死の転帰をたどる症例も多いです。

パプアンパイソンのメド君(雄、年齢不明、体重1.4㎏)は口内炎の疑いで来院されました。

パプアンパイソンはニシキヘビ科のパプアニシキヘビ属に分類されるヘビです。

ニューギニアやオーストラリアに棲息しています。

成体になると体重は22.5kg、全長は5mを超え、飼育許可の要らないヘビの中では最長とされてます。

そんなメド君ですが、食欲不振とのことでまずは口腔内の検査をさせて頂きました。

下写真の開口器を用いて口を開けます。

口の中に唾液が貯留しているのが分かります。

下写真で口腔内に貯留した白濁色の唾液(黄色矢印)が確認できます。

咽頭部の炎症も起こしているようです。

貯留唾液を綿棒でかき取ります。

かなりの粘稠性のある唾液です。

この唾液の中には、剥離した口腔粘膜上皮細胞と雑菌が一部認められました。

当初、口腔内の外傷などから発症するマウスロットを疑いました。

傷口と思われる部位がメド君の場合は見当たらず、マウスロットに特徴的なクリームからチーズ様の滲出物も認められませんでした。

マウスロットについて、興味のある方はこちら(ミドリニシキヘビのマウスロット)をクリックして下さい。

その一方で、下写真のように歯肉は腫脹して点状出血が認められます。

ヘビの全身性感染症の場合は、皮膚に点状出血が広範囲に出ることが多いです。

ヘビの全身性感染症(敗血症)については過去に記事を載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

下写真は歯肉部の拡大です。

広範囲に点状出血が確認できると思います。

今回のメド君のケースは、歯肉の点状出血にとどまっています。

皮膚に全身性に点状出血はありません。

マウスロットは、潰瘍性または壊死性の口内炎へと進行していきます。

口腔内に出来た滲出物が気道内に吸引されたり、嚥下されることで細菌性の肺炎・胃腸炎を引き起こすこともあります。

メド君は、マウスロットの初期症状と判断すべきか、あるいは細菌もしくはウィルス性の全身性感染症なのか、診断に悩まされました。

あるいは、パプアンパイソンという品種に特徴的な症状であるかもしれません。

爬虫類において明らかにされているウィルス感染症はまだごくわずかです。

その治療に対する報告例もほとんどありません。

ヘビの場合は、ヘルペスウィルス、パラミクソウィルス、レトロウィルスなどの感染症が知られています。

これらのウィルス感染症は個体によって、症状も様々で全く症状が出ないケースもあれば、短期間で死に至るケースもあります。

いずれにせよ、メド君はニューキノロン系の抗生剤を投薬して、支持療法により経過観察していきます。

メド君、頑張って治していきましょう。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、久々のヘビです。

ヘビは非常にデリケートな爬虫類で、特にウィルスや細菌感染により一挙に重篤な症状に陥ります。

実際、症状が確認出来て数日で死の転帰をたどる症例も多いです。

パプアンパイソンのメド君(雄、年齢不明、体重1.4㎏)は口内炎の疑いで来院されました。

パプアンパイソンはニシキヘビ科のパプアニシキヘビ属に分類されるヘビです。

ニューギニアやオーストラリアに棲息しています。

成体になると体重は22.5kg、全長は5mを超え、飼育許可の要らないヘビの中では最長とされてます。

そんなメド君ですが、食欲不振とのことでまずは口腔内の検査をさせて頂きました。

下写真の開口器を用いて口を開けます。

口の中に唾液が貯留しているのが分かります。

下写真で口腔内に貯留した白濁色の唾液(黄色矢印)が確認できます。

咽頭部の炎症も起こしているようです。

貯留唾液を綿棒でかき取ります。

かなりの粘稠性のある唾液です。

この唾液の中には、剥離した口腔粘膜上皮細胞と雑菌が一部認められました。

当初、口腔内の外傷などから発症するマウスロットを疑いました。

傷口と思われる部位がメド君の場合は見当たらず、マウスロットに特徴的なクリームからチーズ様の滲出物も認められませんでした。

マウスロットについて、興味のある方はこちら(ミドリニシキヘビのマウスロット)をクリックして下さい。

その一方で、下写真のように歯肉は腫脹して点状出血が認められます。

ヘビの全身性感染症の場合は、皮膚に点状出血が広範囲に出ることが多いです。

ヘビの全身性感染症(敗血症)については過去に記事を載せていますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

下写真は歯肉部の拡大です。

広範囲に点状出血が確認できると思います。

今回のメド君のケースは、歯肉の点状出血にとどまっています。

皮膚に全身性に点状出血はありません。

マウスロットは、潰瘍性または壊死性の口内炎へと進行していきます。

口腔内に出来た滲出物が気道内に吸引されたり、嚥下されることで細菌性の肺炎・胃腸炎を引き起こすこともあります。

メド君は、マウスロットの初期症状と判断すべきか、あるいは細菌もしくはウィルス性の全身性感染症なのか、診断に悩まされました。

あるいは、パプアンパイソンという品種に特徴的な症状であるかもしれません。

爬虫類において明らかにされているウィルス感染症はまだごくわずかです。

その治療に対する報告例もほとんどありません。

ヘビの場合は、ヘルペスウィルス、パラミクソウィルス、レトロウィルスなどの感染症が知られています。

これらのウィルス感染症は個体によって、症状も様々で全く症状が出ないケースもあれば、短期間で死に至るケースもあります。

いずれにせよ、メド君はニューキノロン系の抗生剤を投薬して、支持療法により経過観察していきます。

メド君、頑張って治していきましょう。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL