筋骨系の疾患(整形)/うさぎ

2020年4月 1日 水曜日

ウサギの脛骨骨折(骨髄内ピンニング整復法)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの骨折手術です。

ウサギは筋力は発達していますが、骨の耐久性は犬猫と比較しても頑強ではありません。

そのため、突然ダッシュしたり、キックしたり、方向変換したりしても簡単に骨折する場合があります。

本日ご紹介するのは、後肢の脛骨骨折で骨髄内にピンを入れて整復手術した症例です。

ウサギのごまちゃん(6か月齢、雄、体重700g)は活動的な幼ウサギです。

暴れて突然、左後足が立てなくなったとのことで来院されました。

触診では、左後肢の骨折は明らかなようです。

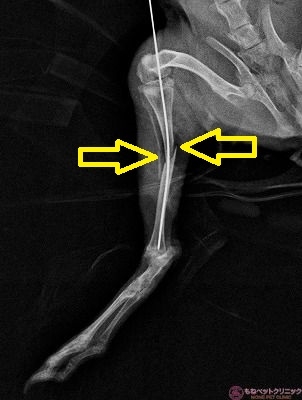

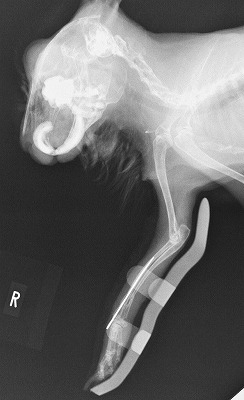

レントゲンを撮りました。

下写真の黄色丸は骨折している箇所です。

左脛骨骨幹部の斜骨折です。

このままの状態では、骨折端が皮膚を貫通して開放創になります。

ひとまずトーマス固定枠(外固定)で脛骨を保護します。

骨折部の整復はピンニングやプレートティング、あるいは創外固定などの選択肢があります。

しかしながら、プレートによる内固定は、ごまちゃんが6か月齢の成長期であり、骨強度の問題で無理があります。

創外固定の場合は活動性の高い個体の場合、飼育ケージ内で創外固定ピンをぶつけたり、引っかけたりして、術後のケアが大変です。

結局、骨髄内ピンニングで整復する方法を選択することとなりました。

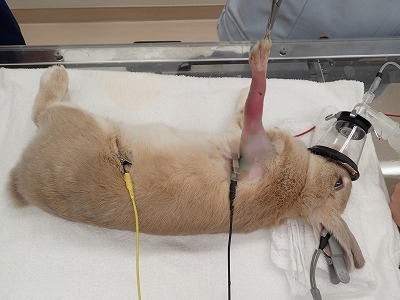

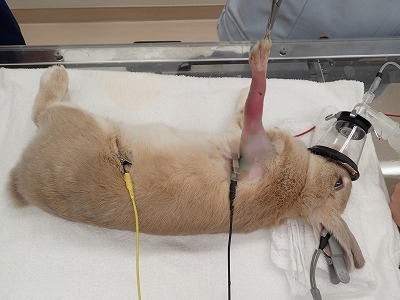

早速、ごまちゃんに麻酔前投薬を行い、イソフルランで維持麻酔を実施してます。

骨折部は骨組織と周辺組織の破綻で出血が起こり、内出血という形で認められます。

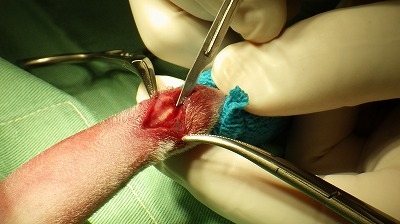

麻酔状態が安定してきましたので、これから執刀します。

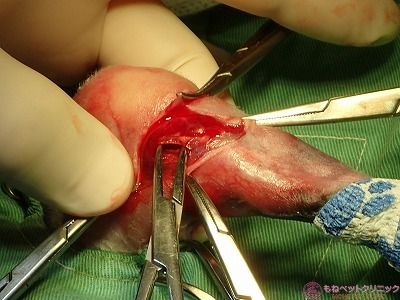

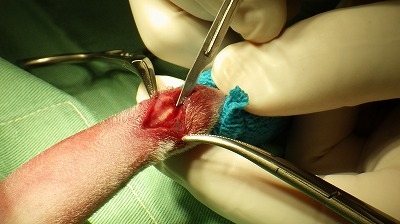

骨折部にアプローチします。

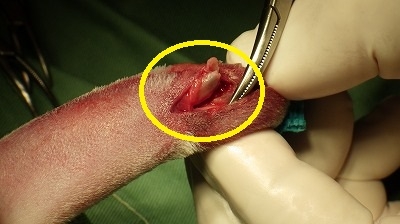

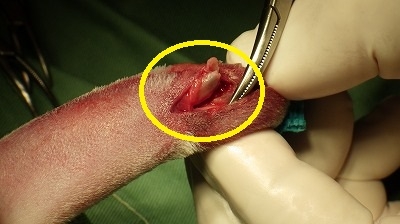

骨折端を確認したところで、患部に貯留していた血液と骨髄からの新たな出血が起こりました。

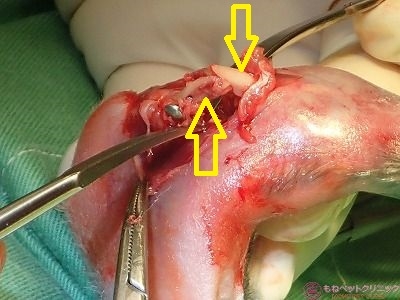

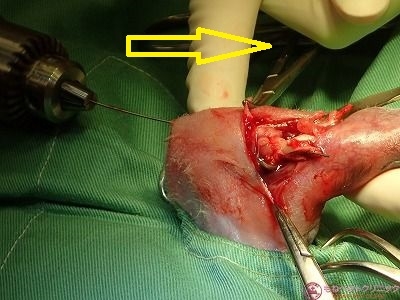

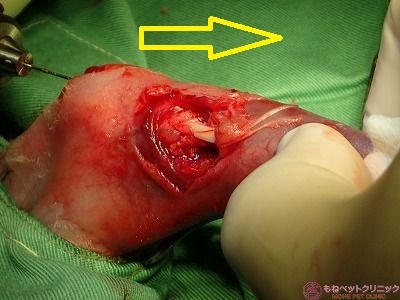

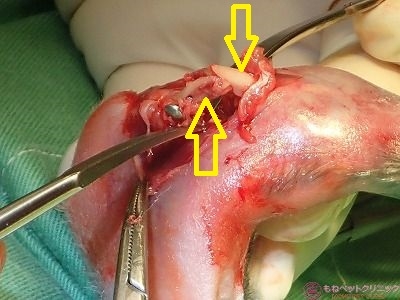

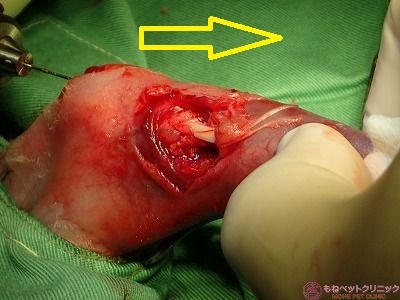

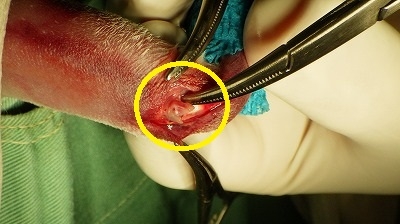

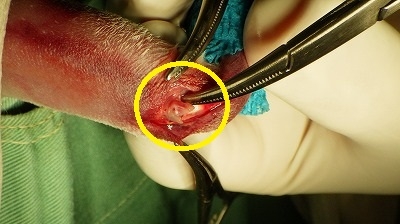

下写真黄色矢印は骨折端を示します。

骨折端は斜めに折れており、断端部は欠けて粉砕しています。

骨に触っただけでも脆い感触があります。

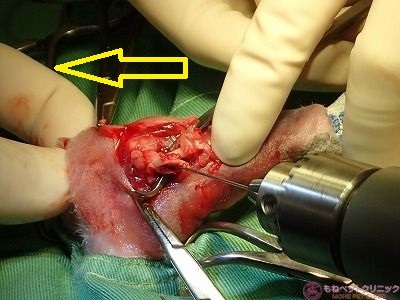

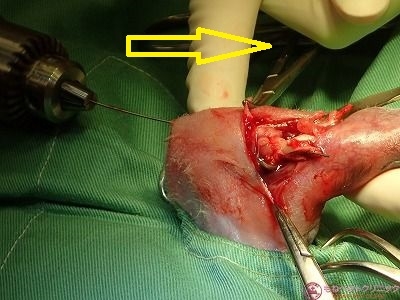

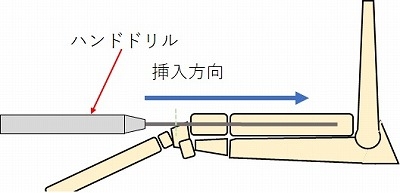

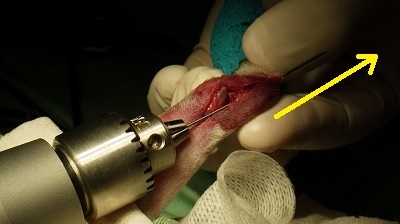

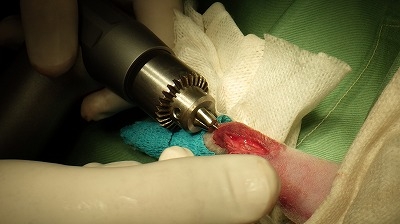

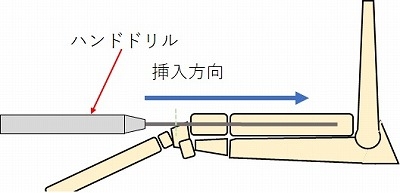

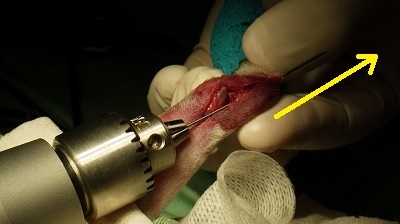

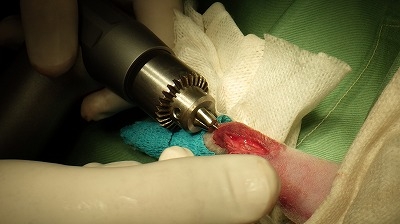

骨折端の膝関節側(骨折近位部)に向けて、ハンドドリルで直径0.7㎜のピンを骨髄内に挿入します。

ピンニングの術式(橈尺骨骨折の場合)については、詳細はこちらをクリックして下さい。

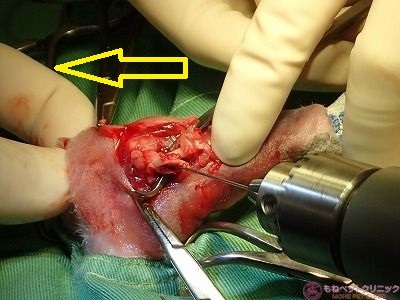

黄色矢印方向にピンを進めて行き、反対の指の腹でピンの先端が膝関節を曲げた部位から突出するのを確認します。

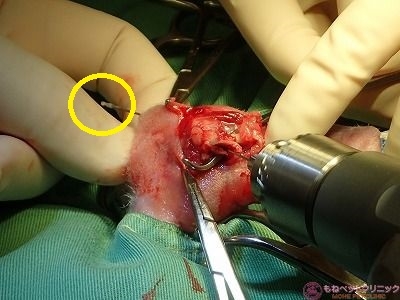

下写真黄色丸は、飛び出したピンの先端です。

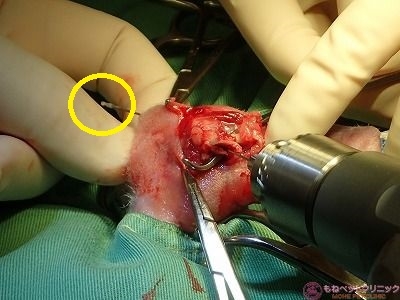

次に膝関節より突出したピンをハンドドリルに装着し直し、下写真黄色矢印方向へピンを進めます。

次に骨折端を整復します。

下写真、黄色丸が整復した骨折部です。

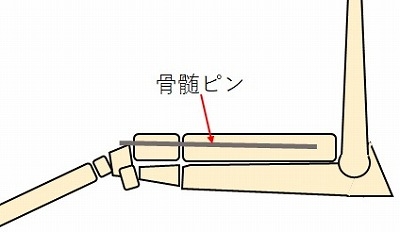

骨折整復部を貫いて足先(遠位端)に向けてピンを挿入します。

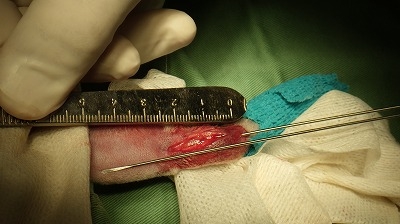

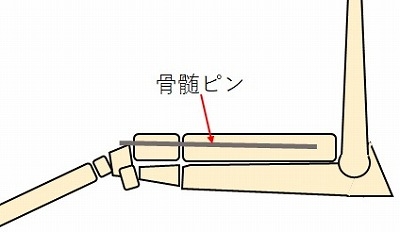

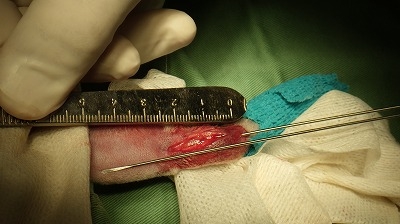

挿入したピンと同じサイズのピンを並べて、どの位骨髄(特に足根関節近くに)にピンが挿入されているかをチェックします。

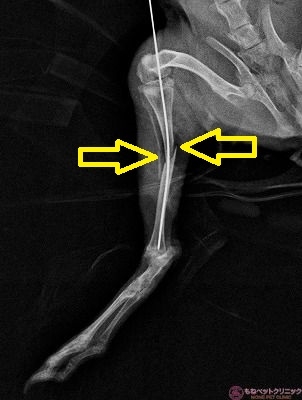

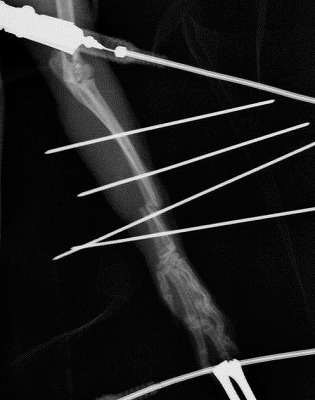

ピンを挿入後のレントゲン像です。

黄色矢印が骨折部ですが、斜骨折のためピンニングだけでは十分な骨折部の固定・強度は期待できません。

そのため、骨折部をサークレージワイヤーで複数か所、締結します。

骨折部にある程度の固定力を付与するため、3か所ほど締結しました。

ワイヤーツイスターを用いて、骨折部を360°サークレージワイヤーで骨周囲を締結します。

これで骨折部位の旋回防止が出来ると思います。

下写真黄色丸はピンニングとサークレージワイヤー締結が終了したところです。

白丸は、骨癒合終了時にピンを抜去するため、脛骨近位端から突出させているピンの端です。

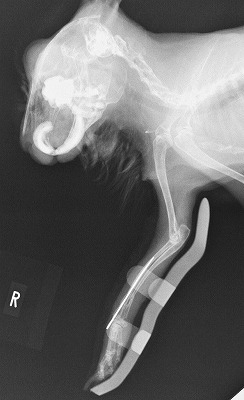

レントゲン写真でピンニングの結果を確認しました(下写真)。

ごまちゃんは生後6か月になったばかりで、まだ骨が成長する可能性があります。

ピンを最終的に抜去する時に、脛骨が縦方向に成長して骨髄内に取り残されてしまうと困ります。

そのため少し長めにピン端を脛骨から突出することにしました(下写真黄色丸)。

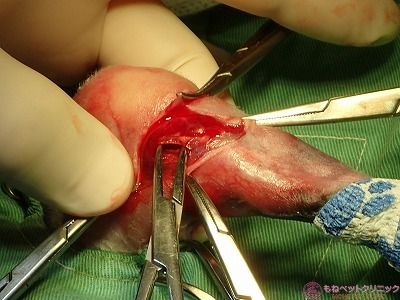

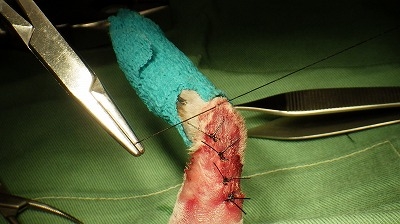

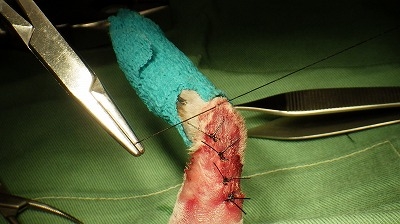

筋膜と皮下組織、皮膚を縫合します。

手術はこれで終了です。

最後にトーマス氏固定枠を作成します。

小さなごまちゃんには、大きな固定枠はストレスとなるでしょうが、一日も早く骨癒合を成功させるために我慢して頂きます。

重い固定枠に迷惑そうなごまちゃんです。

大変な手術でしたが、ごまちゃん、お疲れ様でした。

ごまちゃんは、術後6日後に退院して頂きました。

ウサギは、通常犬以上に後肢を角度を深く曲げた姿勢をとります。

瞬間的にキックすると場合によっては、再骨折する可能性があります。

患肢はトーマス氏固定枠で、外反する形になりますが我慢して頂きたい所です。

2か月後のごまちゃんのレントゲン像です。

骨折端の仮骨もスムーズに形成されています。

術後2ヶ月目になり、ごまちゃんに斜頚が起こり、旋回運動をするようになりました(下写真)。

エンセファリトゾーン(ECZ)を疑い、その治療をすることとなりました。

ECZについて、詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

本来ならば、ここでピンの抜去を実施したいところですが、ECZ感染下で麻酔をかけることはリスクが高いです。

ごまちゃんのECZ治療を優先して、最終的にピン抜去出来たのは術後4か月目になりました。

下写真は、術後4か月・ピン抜去時のごまちゃんです。

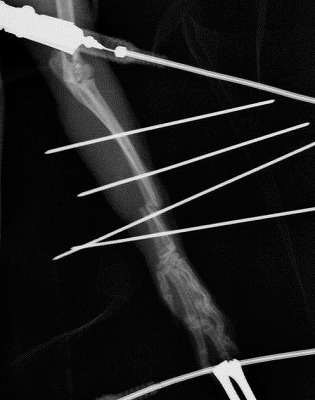

術後4か月のレントゲン像です。

この4か月で、ごまちゃんの脛骨は縦方向への成長もあり、膝に突出しているピンも短くなってます。

全身麻酔下でピン抜去を行います。

数ミリ出ているピンを把持し、抜去します。

下写真の青矢印は骨髄内に入っていたピンです。

サークレージワイヤーの1本は脛骨の裏側に回り、摘出が困難でそのまま残すことにしました。

下レントゲン写真で確認すると脛骨は外反した形で骨癒合しています。

斜骨折で骨折断端面が粉砕していた点を考慮すると、多少の後肢のアライメントがずれても、骨癒合は完了出来て良かったと思います。

ウサギの骨折は犬猫以上に治療に時間がかかることが多いです。

飼主様の愛情で4か月にわたる治療を頑張って乗り越えて頂きました。

飼い主様、ごまちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの骨折手術です。

ウサギは筋力は発達していますが、骨の耐久性は犬猫と比較しても頑強ではありません。

そのため、突然ダッシュしたり、キックしたり、方向変換したりしても簡単に骨折する場合があります。

本日ご紹介するのは、後肢の脛骨骨折で骨髄内にピンを入れて整復手術した症例です。

ウサギのごまちゃん(6か月齢、雄、体重700g)は活動的な幼ウサギです。

暴れて突然、左後足が立てなくなったとのことで来院されました。

触診では、左後肢の骨折は明らかなようです。

レントゲンを撮りました。

下写真の黄色丸は骨折している箇所です。

左脛骨骨幹部の斜骨折です。

このままの状態では、骨折端が皮膚を貫通して開放創になります。

ひとまずトーマス固定枠(外固定)で脛骨を保護します。

骨折部の整復はピンニングやプレートティング、あるいは創外固定などの選択肢があります。

しかしながら、プレートによる内固定は、ごまちゃんが6か月齢の成長期であり、骨強度の問題で無理があります。

創外固定の場合は活動性の高い個体の場合、飼育ケージ内で創外固定ピンをぶつけたり、引っかけたりして、術後のケアが大変です。

結局、骨髄内ピンニングで整復する方法を選択することとなりました。

早速、ごまちゃんに麻酔前投薬を行い、イソフルランで維持麻酔を実施してます。

骨折部は骨組織と周辺組織の破綻で出血が起こり、内出血という形で認められます。

麻酔状態が安定してきましたので、これから執刀します。

骨折部にアプローチします。

骨折端を確認したところで、患部に貯留していた血液と骨髄からの新たな出血が起こりました。

下写真黄色矢印は骨折端を示します。

骨折端は斜めに折れており、断端部は欠けて粉砕しています。

骨に触っただけでも脆い感触があります。

骨折端の膝関節側(骨折近位部)に向けて、ハンドドリルで直径0.7㎜のピンを骨髄内に挿入します。

ピンニングの術式(橈尺骨骨折の場合)については、詳細はこちらをクリックして下さい。

黄色矢印方向にピンを進めて行き、反対の指の腹でピンの先端が膝関節を曲げた部位から突出するのを確認します。

下写真黄色丸は、飛び出したピンの先端です。

次に膝関節より突出したピンをハンドドリルに装着し直し、下写真黄色矢印方向へピンを進めます。

次に骨折端を整復します。

下写真、黄色丸が整復した骨折部です。

骨折整復部を貫いて足先(遠位端)に向けてピンを挿入します。

挿入したピンと同じサイズのピンを並べて、どの位骨髄(特に足根関節近くに)にピンが挿入されているかをチェックします。

ピンを挿入後のレントゲン像です。

黄色矢印が骨折部ですが、斜骨折のためピンニングだけでは十分な骨折部の固定・強度は期待できません。

そのため、骨折部をサークレージワイヤーで複数か所、締結します。

骨折部にある程度の固定力を付与するため、3か所ほど締結しました。

ワイヤーツイスターを用いて、骨折部を360°サークレージワイヤーで骨周囲を締結します。

これで骨折部位の旋回防止が出来ると思います。

下写真黄色丸はピンニングとサークレージワイヤー締結が終了したところです。

白丸は、骨癒合終了時にピンを抜去するため、脛骨近位端から突出させているピンの端です。

レントゲン写真でピンニングの結果を確認しました(下写真)。

ごまちゃんは生後6か月になったばかりで、まだ骨が成長する可能性があります。

ピンを最終的に抜去する時に、脛骨が縦方向に成長して骨髄内に取り残されてしまうと困ります。

そのため少し長めにピン端を脛骨から突出することにしました(下写真黄色丸)。

筋膜と皮下組織、皮膚を縫合します。

手術はこれで終了です。

最後にトーマス氏固定枠を作成します。

小さなごまちゃんには、大きな固定枠はストレスとなるでしょうが、一日も早く骨癒合を成功させるために我慢して頂きます。

重い固定枠に迷惑そうなごまちゃんです。

大変な手術でしたが、ごまちゃん、お疲れ様でした。

ごまちゃんは、術後6日後に退院して頂きました。

ウサギは、通常犬以上に後肢を角度を深く曲げた姿勢をとります。

瞬間的にキックすると場合によっては、再骨折する可能性があります。

患肢はトーマス氏固定枠で、外反する形になりますが我慢して頂きたい所です。

2か月後のごまちゃんのレントゲン像です。

骨折端の仮骨もスムーズに形成されています。

術後2ヶ月目になり、ごまちゃんに斜頚が起こり、旋回運動をするようになりました(下写真)。

エンセファリトゾーン(ECZ)を疑い、その治療をすることとなりました。

ECZについて、詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

本来ならば、ここでピンの抜去を実施したいところですが、ECZ感染下で麻酔をかけることはリスクが高いです。

ごまちゃんのECZ治療を優先して、最終的にピン抜去出来たのは術後4か月目になりました。

下写真は、術後4か月・ピン抜去時のごまちゃんです。

術後4か月のレントゲン像です。

この4か月で、ごまちゃんの脛骨は縦方向への成長もあり、膝に突出しているピンも短くなってます。

全身麻酔下でピン抜去を行います。

数ミリ出ているピンを把持し、抜去します。

下写真の青矢印は骨髄内に入っていたピンです。

サークレージワイヤーの1本は脛骨の裏側に回り、摘出が困難でそのまま残すことにしました。

下レントゲン写真で確認すると脛骨は外反した形で骨癒合しています。

斜骨折で骨折断端面が粉砕していた点を考慮すると、多少の後肢のアライメントがずれても、骨癒合は完了出来て良かったと思います。

ウサギの骨折は犬猫以上に治療に時間がかかることが多いです。

飼主様の愛情で4か月にわたる治療を頑張って乗り越えて頂きました。

飼い主様、ごまちゃん、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年1月 1日 火曜日

ウサギの尺骨骨折の外固定法

明けましておめでとうございます。

院長の伊藤です。

年末に体調を崩して、患者の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

新年を迎えて、心身ともに万全の態勢で臨む所存でおります。

本年も宜しくお願い致します。

本日ご紹介しますのは、ウサギの前足の骨折の話です。

一般に骨折の治療法は、骨折の状態で選択・判断されます。

骨折部の整復には、非観血的整復法である外固定法、患部を切開してプレートを持ちいて固定するプレート固定法、あるいは骨髄内に骨髄ピンを入れて整復するピンニング法、もしくは創外ピンを患部に打ち込んで固定する創外固定法などがあります。

今回は一番手間がかからずに外副子(ギプス)で固定して整復する方法をご紹介します。

ロップイヤーの豆太君(去勢済、体重2㎏、2歳)は右の前足を拳上するとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が拳上している右前足です。

早速、患部のレントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は、前腕骨を構成する橈骨と尺骨の内、尺骨が骨折しているのがお分かりになると思います。

患部を拡大しました。

側臥状態でのレントゲン像です。

患部の拡大像です。

レントゲン像から尺骨骨幹部の骨折、特に若木骨折と呼ばれる骨折状態と診断しました。

尺骨のみが若木や竹の様に弾力性があって、完全に折れるのでなく、しなるように折れる骨折を指して若木骨折と呼びます。

このような骨折の場合、亀裂の入っていない橈骨が折れている尺骨のギブス代わりになるため、外固定法を選択しました。

下の写真は、外固定を施している模様です。

外副子としてアルミ製のアルフェンス®の9号サイズを使用しました。

後に紹介する各種包帯・テープで患肢をテーピングする前に、肘の微妙な曲げ角度をアルフェンスを曲げて調整しておきます。

次に患肢をストッキネット(メリヤス製編み包帯)で包み込みます。

さらにキャストパッドプラス®で患肢を巻きます。

最初に角度調整しておいたアルフェンスを肘から手根関節まで粘着テープで固定します。

これで外固定は終了します。

あとは定期的にアルフェンスと患肢との干渉や皮膚の炎症などをチェックしていきます。

豆太君は性格的にも患部を神経質に齧ることなく、過ごせたようです。

処置後3週間後の豆太君のレントゲン写真です。

まだわずかに骨折部に仮骨が形成されている程度です。

患部の拡大像です。

側臥状態の写真です。

次いで、処置後5週目のレントゲン像です。

仮骨はほぼ形成され、下の伏せの姿勢では骨折部が分かりずらい所まで回復しています。

側臥の写真です。

拡大像(下黄色丸)では骨折部が仮骨で若干膨隆しているのが分かります。

この仮骨にかかる圧縮力や牽引力に応じて、破骨細胞や造骨細胞が仮骨に働きかけ、元の尺骨の形状に再構築されます。

この状態で、外固定を外しても問題がないと判断して、アルフェンスを撤収しました。

特に豆太君は歩行に問題はありません。

ウサギの骨は犬と比べても骨密度が低く、骨癒合が完了するまでに時間がかかることが多いです。

過去にも橈尺骨の橈尺骨骨折の創外固定法や骨髄ピンによるピンニング法を載せていますので、興味のある方はクリックして下さい。

今回は、尺骨の若木骨折のため、外固定法で対処できたのは幸運であったと思います。

ウサギはデリケートであるため、骨折の患部を固定することは固定装置を破壊されたり、精神的ストレスで食欲不振が続いたりと大変です。

豆太君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2017年6月 8日 木曜日

ウサギの橈尺骨骨折(ピンニング法)

こんにちは 院長の伊藤です。

当院を受診されるウサギの年齢は、犬同様に高齢化の傾向が認められます。

今回は高齢ウサギの前足の骨折がテーマです。

ライオンラビットのランちゃん(雌、9歳3か月、体重1.5kg)は前足を骨折したとのことで来院されました。

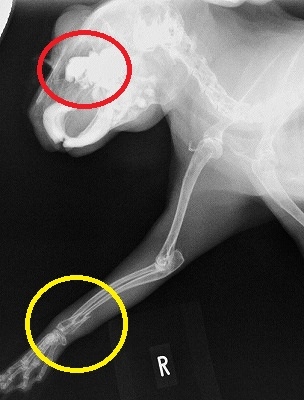

明らかに右前肢をかばっているため、レントゲンを撮りました。

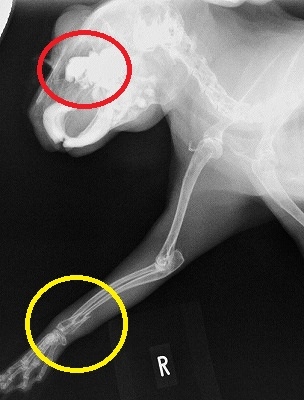

下写真黄色丸は骨折している橈尺骨です。

明らかな橈尺骨遠位端骨折です。

高齢のため骨密度は低く、難易度の高い手術になりそうな感じです。

加えて赤丸は高齢のため上顎の臼歯歯根部が石灰化を起こしていることを示しています。

ランちゃんは今年で10歳になるという高齢ウサギです。

ヒトとの年齢換算によると100歳近い年齢です。

ヒトでも高齢者の骨折は、術後の骨癒合不全の問題になります。

動物の場合はいかに高齢であっても、骨折部はしっかり固定しないと突発的に激しい動きをします。

場合によっては、骨折部が皮膚を突き破って、容易に細菌感染症になります。

ひとまず、ランちゃんの骨折部を保護するためにスプリントによる外固定をしました。

ただレントゲン画像で分かるように、単純な横骨折ではなく、斜めに骨折している斜骨折です。

そのため外固定による整復は、骨折端を合わせるという点で限界があります。

加えて100歳に近い高齢ウサギです。

重いギブスの長期間装着で生活の質を落とすよりは骨折部を整形外科的に観血的に整復すべきと考えました。

ただ怖いのは全身麻酔にランちゃんが耐えてくれるかという点です。

事前の血液検査では、肝機能・腎機能などは正常で問題はありませんでした。

飼い主様のご了解を得て、手術を実施することとしました。

従来、私はウサギの橈尺骨遠位端骨折は創外固定法を選択することが多いです。

創外固定法は皮膚に外から何本もピンを打ち込んだ上にパテでピンを固定します。

この方法は、ランちゃんには不適です。

骨髄内ピンを打ち込む方法を選択しました。

創外固定よりもこの方法は短時間で済みますし、生活の質を落とすことはないでしょう。

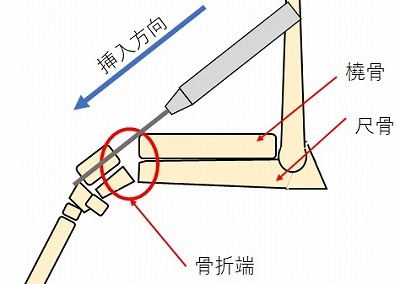

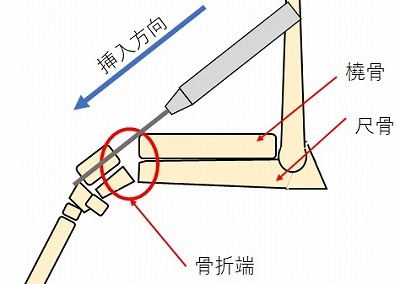

ここで骨髄内ピン固定の術式概略を下図のイラストで説明します。

骨折端から指先に向かってピンを骨髄内に刺入します。

次いで、手根部を貫通したピンをハンドドリルに180度逆向きに装着して、骨折端を整復した状態で肘部に向けてピンを刺入します。

骨折端がピンで確実に固定できたのを確認した後、ピンを離断します。

上記の方法でランちゃんの手術を実施します。

患部を綺麗に剃毛して行きます。

患部周辺の体毛は極力剃毛するため、仕上げにカミソリを使用します。

下写真をご覧の様に骨折部の内出血があり、患部は腫脹しています。

骨折部を切皮します。

骨折部の橈尺骨骨折端(黄色丸)です。

骨折端が斜めに割れています。

前述のイラストの通り、電動ハンドドリルで骨折端から指先へ向かってピンを刺入していきます。

今回使用したのは両尖タイプの直径1㎜のクリシュナ―ピンです。

骨折端から手根部(手首)へピンを刺入し十分な長さを貫通させます。

次に貫通しているピン先にハンドドリルを装着し直し、骨折部を整復します。

次いで肘部へ向けて180度逆向きにピンを刺入します。

骨髄内に刺入したピンがどのくらいの長さ入ってるかを使用したピンと同じ未使用ピンと端を合わせて確認します。

必要な長さのピンが骨髄内に入っているのを確認後、ペンチでカットします。

骨折部の固定はしっかり出来ています。

最後に皮膚を縫合します。

イソフルランガスをカットして、ランちゃんの覚醒を待ちます。

覚醒までの間、スプリントで患部を保護します。

レントゲンを撮り、患部を確認しました。

患部を拡大します。

骨髄内ピン固定はしっかり出来たようです。

麻酔からランちゃんは無事覚醒しました。

覚醒後のランちゃんですが、右足に満足に荷重することが出来ないためタオルで姿勢を保てるように保護します。

翌日のランちゃんです。

若い個体であれば、今回のような橈尺骨骨折は1か月ぐらいで骨癒合しますが、高齢でもあり数か月は必要となるでしょう。

その間は飼主様の介護が必要となりますから、これからの術後管理が重要になります。

ランちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

当院を受診されるウサギの年齢は、犬同様に高齢化の傾向が認められます。

今回は高齢ウサギの前足の骨折がテーマです。

ライオンラビットのランちゃん(雌、9歳3か月、体重1.5kg)は前足を骨折したとのことで来院されました。

明らかに右前肢をかばっているため、レントゲンを撮りました。

下写真黄色丸は骨折している橈尺骨です。

明らかな橈尺骨遠位端骨折です。

高齢のため骨密度は低く、難易度の高い手術になりそうな感じです。

加えて赤丸は高齢のため上顎の臼歯歯根部が石灰化を起こしていることを示しています。

ランちゃんは今年で10歳になるという高齢ウサギです。

ヒトとの年齢換算によると100歳近い年齢です。

ヒトでも高齢者の骨折は、術後の骨癒合不全の問題になります。

動物の場合はいかに高齢であっても、骨折部はしっかり固定しないと突発的に激しい動きをします。

場合によっては、骨折部が皮膚を突き破って、容易に細菌感染症になります。

ひとまず、ランちゃんの骨折部を保護するためにスプリントによる外固定をしました。

ただレントゲン画像で分かるように、単純な横骨折ではなく、斜めに骨折している斜骨折です。

そのため外固定による整復は、骨折端を合わせるという点で限界があります。

加えて100歳に近い高齢ウサギです。

重いギブスの長期間装着で生活の質を落とすよりは骨折部を整形外科的に観血的に整復すべきと考えました。

ただ怖いのは全身麻酔にランちゃんが耐えてくれるかという点です。

事前の血液検査では、肝機能・腎機能などは正常で問題はありませんでした。

飼い主様のご了解を得て、手術を実施することとしました。

従来、私はウサギの橈尺骨遠位端骨折は創外固定法を選択することが多いです。

創外固定法は皮膚に外から何本もピンを打ち込んだ上にパテでピンを固定します。

この方法は、ランちゃんには不適です。

骨髄内ピンを打ち込む方法を選択しました。

創外固定よりもこの方法は短時間で済みますし、生活の質を落とすことはないでしょう。

ここで骨髄内ピン固定の術式概略を下図のイラストで説明します。

骨折端から指先に向かってピンを骨髄内に刺入します。

次いで、手根部を貫通したピンをハンドドリルに180度逆向きに装着して、骨折端を整復した状態で肘部に向けてピンを刺入します。

骨折端がピンで確実に固定できたのを確認した後、ピンを離断します。

上記の方法でランちゃんの手術を実施します。

患部を綺麗に剃毛して行きます。

患部周辺の体毛は極力剃毛するため、仕上げにカミソリを使用します。

下写真をご覧の様に骨折部の内出血があり、患部は腫脹しています。

骨折部を切皮します。

骨折部の橈尺骨骨折端(黄色丸)です。

骨折端が斜めに割れています。

前述のイラストの通り、電動ハンドドリルで骨折端から指先へ向かってピンを刺入していきます。

今回使用したのは両尖タイプの直径1㎜のクリシュナ―ピンです。

骨折端から手根部(手首)へピンを刺入し十分な長さを貫通させます。

次に貫通しているピン先にハンドドリルを装着し直し、骨折部を整復します。

次いで肘部へ向けて180度逆向きにピンを刺入します。

骨髄内に刺入したピンがどのくらいの長さ入ってるかを使用したピンと同じ未使用ピンと端を合わせて確認します。

必要な長さのピンが骨髄内に入っているのを確認後、ペンチでカットします。

骨折部の固定はしっかり出来ています。

最後に皮膚を縫合します。

イソフルランガスをカットして、ランちゃんの覚醒を待ちます。

覚醒までの間、スプリントで患部を保護します。

レントゲンを撮り、患部を確認しました。

患部を拡大します。

骨髄内ピン固定はしっかり出来たようです。

麻酔からランちゃんは無事覚醒しました。

覚醒後のランちゃんですが、右足に満足に荷重することが出来ないためタオルで姿勢を保てるように保護します。

翌日のランちゃんです。

若い個体であれば、今回のような橈尺骨骨折は1か月ぐらいで骨癒合しますが、高齢でもあり数か月は必要となるでしょう。

その間は飼主様の介護が必要となりますから、これからの術後管理が重要になります。

ランちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2017年2月27日 月曜日

ウサギの橈尺骨骨折(その3 創外固定法の術後管理)

こんにちは 院長の伊藤です。

先回はウサギの創外固定法の詳細を載せました。

具体的には、ネザーランドドワーフのラテちゃん(雌 7か月齢)の橈尺骨骨折を創外固定法で整復したところまで写真と文章を載せました。

詳細はこちらをご確認下さい。

これまでの経緯をレントゲン写真で説明します。

骨折直後のラテちゃんの橈尺骨です。

創外固定法により整復した患部です。

骨折の治療は、骨折の状態に適した整復術式を選択し整復します。

手術が成功したからといって、それで骨折部が確実に癒合できるとは限りません。

患者が行動的であれば、骨折部の固定は場合によっては破たんすることもあります。

結果、骨癒合不全に至り再手術が必要となります。

ウサギの骨の特性は骨密度が低く、脆弱であるため骨折整復後は運動制限が重要なポイントです。

ラテちゃんの飼主様にはその点をご理解いただき、必要最低限の運動で安静を保たれました。

1~2週間ごとに来院して頂き、創外ピンが刺入している箇所の点検と洗浄消毒を丹念に継続させて頂きました。

その実際は以下の通りです。

まずはテープを外して患部を確認します。

創外ピンの周辺をしっかり洗浄消毒した後に、抗生剤の軟膏や皮膚潰瘍・褥瘡治療剤(イサロパン)を塗布します。

最後にスプリントで患肢を保護します。

創外ピンが障害物にあたって患部に振動が及ばないようにパテの周囲をしっかり脱脂綿とテープで巻きます。

このような患部のケアを定期的に行い、経過を観察して行きます。

この術後の管理がラテちゃん本人も、飼主様にもストレスを感じて長く辛い時期だったと思います。

ラテちゃんの場合は術後管理に2か月近くかかりました。

ラテちゃんの術後1か月のレントゲン写真です。

下写真の黄色丸の部分が骨折部位になります。

仮骨が良好に形成されているのが分かります。

術後2ヶ月のレントゲン像です。

骨折部位(写真黄色丸)の仮骨による癒合はほぼ完成の状態になってます。

刺入した創外ピンを骨皮質が取り巻くように仮骨を形成しています。

このステージになると創外ピンが緩み始めますので、早急にピンを抜去することとしました。

創外ピンを抜去する場合は、ギブスカッターを用いてパテをカットしてピンを抜去します。

ラテちゃんには全身麻酔で寝て頂き、パテにカットを入れます。

今回は、パテを切るため変速ディスク・グラインダーを使用しました。

高速で回転していますので取り扱いに注意しながら、パテをカットします。

グラインダーが創外ピンに干渉したりしたら、骨に亀裂が入ることもあり得ますので、ある意味手術時よりも緊張します。

このような形でパテに切り込みを入れます。

あとはニッパーで創外ピンをカットします。

下写真は創外ピンごとパテを外したところです。

創外ピンを抜去しています。

ピン抜去後のレントゲン写真です。

骨折部の骨癒合は良好です。

再度、患部を消毒した後、スプリントで固定します。

ピン抜去直後は、ピンの穴が4つ開いていますので患部保護のためにスプリント固定は必要です。

この2週間後のラテちゃんです。

皮膚もほぼ綺麗になりました。

スプリントも患部のテーピングによる保護も必要ありません。

その1か月後のラテちゃんです。

患部の被毛もしっかり生えて、患肢もまったく健常時同様に機能出来ています。

ラテちゃんはまだ7か月齢という若さでしたので、骨癒合までの時間は短く済んでいると思われます。

どちらかというとウサギの場合は、高齢になってから骨密度低下に伴って骨折するケースが多いように思います。

そうなると完治までには、最低数か月は必要になります。

犬の骨折も大変ですが、ウサギの骨折はさらに苦労します。

くれぐれも骨折にはご注意ください。

ラテちゃん、飼主様お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったらこちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

先回はウサギの創外固定法の詳細を載せました。

具体的には、ネザーランドドワーフのラテちゃん(雌 7か月齢)の橈尺骨骨折を創外固定法で整復したところまで写真と文章を載せました。

詳細はこちらをご確認下さい。

これまでの経緯をレントゲン写真で説明します。

骨折直後のラテちゃんの橈尺骨です。

創外固定法により整復した患部です。

骨折の治療は、骨折の状態に適した整復術式を選択し整復します。

手術が成功したからといって、それで骨折部が確実に癒合できるとは限りません。

患者が行動的であれば、骨折部の固定は場合によっては破たんすることもあります。

結果、骨癒合不全に至り再手術が必要となります。

ウサギの骨の特性は骨密度が低く、脆弱であるため骨折整復後は運動制限が重要なポイントです。

ラテちゃんの飼主様にはその点をご理解いただき、必要最低限の運動で安静を保たれました。

1~2週間ごとに来院して頂き、創外ピンが刺入している箇所の点検と洗浄消毒を丹念に継続させて頂きました。

その実際は以下の通りです。

まずはテープを外して患部を確認します。

創外ピンの周辺をしっかり洗浄消毒した後に、抗生剤の軟膏や皮膚潰瘍・褥瘡治療剤(イサロパン)を塗布します。

最後にスプリントで患肢を保護します。

創外ピンが障害物にあたって患部に振動が及ばないようにパテの周囲をしっかり脱脂綿とテープで巻きます。

このような患部のケアを定期的に行い、経過を観察して行きます。

この術後の管理がラテちゃん本人も、飼主様にもストレスを感じて長く辛い時期だったと思います。

ラテちゃんの場合は術後管理に2か月近くかかりました。

ラテちゃんの術後1か月のレントゲン写真です。

下写真の黄色丸の部分が骨折部位になります。

仮骨が良好に形成されているのが分かります。

術後2ヶ月のレントゲン像です。

骨折部位(写真黄色丸)の仮骨による癒合はほぼ完成の状態になってます。

刺入した創外ピンを骨皮質が取り巻くように仮骨を形成しています。

このステージになると創外ピンが緩み始めますので、早急にピンを抜去することとしました。

創外ピンを抜去する場合は、ギブスカッターを用いてパテをカットしてピンを抜去します。

ラテちゃんには全身麻酔で寝て頂き、パテにカットを入れます。

今回は、パテを切るため変速ディスク・グラインダーを使用しました。

高速で回転していますので取り扱いに注意しながら、パテをカットします。

グラインダーが創外ピンに干渉したりしたら、骨に亀裂が入ることもあり得ますので、ある意味手術時よりも緊張します。

このような形でパテに切り込みを入れます。

あとはニッパーで創外ピンをカットします。

下写真は創外ピンごとパテを外したところです。

創外ピンを抜去しています。

ピン抜去後のレントゲン写真です。

骨折部の骨癒合は良好です。

再度、患部を消毒した後、スプリントで固定します。

ピン抜去直後は、ピンの穴が4つ開いていますので患部保護のためにスプリント固定は必要です。

この2週間後のラテちゃんです。

皮膚もほぼ綺麗になりました。

スプリントも患部のテーピングによる保護も必要ありません。

その1か月後のラテちゃんです。

患部の被毛もしっかり生えて、患肢もまったく健常時同様に機能出来ています。

ラテちゃんはまだ7か月齢という若さでしたので、骨癒合までの時間は短く済んでいると思われます。

どちらかというとウサギの場合は、高齢になってから骨密度低下に伴って骨折するケースが多いように思います。

そうなると完治までには、最低数か月は必要になります。

犬の骨折も大変ですが、ウサギの骨折はさらに苦労します。

くれぐれも骨折にはご注意ください。

ラテちゃん、飼主様お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったらこちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2017年2月21日 火曜日

ウサギの橈尺骨骨折(その2 創外固定法)

こんにちは 院長の伊藤です。

先回、ウサギの橈尺骨骨折(その1 外固定)をご紹介させて頂きました。

その詳細はこちらをクリックして下さい。

ネザーランド・ドワーフのラテちゃん(7か月齢、雌)は左橈尺骨遠位端を骨折されました(下写真黄色丸)。

幼若ウサギの骨の特性を踏まえて、包帯状熱可塑性キャスト材で外固定しました(下写真)。

しかしながら、肘関節と手根関節の間を確実に固定するのが難しく、翌日にはキャスト材は外されてしまいました。

次策として、骨折部位の固定のため創外固定法を選択することにしました。

創外固定法は、骨折部の遠位端と近位端にピンを刺入して整復する術式です。

創外固定法は刺入したピンで骨折部を整復しますので、骨折してから時間が経過しますと骨折部の筋肉が拘縮しますので整復の難易度がアップします。

外固定を外された翌日、早速手術となりました。

イソフルランによる導入・維持麻酔をします。

患部をカミソリで剃毛します。

骨折部(黄色丸)が発赤・腫大しているのが分かります。

整形外科手術は厳密に無菌的手技が要求されますので、慎重に患部周辺を剃毛消毒してから実施します。

ラテちゃんの麻酔状態は安定してきました。

骨折部を挟んで、創外ピン遠位端2本と近位端2本を刺入して整復します。

下写真はドリルで創外ピンを刺入してるところです。

ラテちゃんのような幼若ウサギの場合は、骨が柔らかく細いこともあり、骨の位置を目視するために皮膚に切開を入れて創外ピンを挿入します。

使用する創外ピンは直径が0.8mmのネジ付きタイプを使用します。

ピンは骨髄の中心を貫くように打ち込みます。

骨の表面は曲面ですから、思いのほか難しいです。

患部をレントゲン撮影した画像です。

骨折部を挟んで2本ずつのピンで挿入しました。

ピンの両端をペンチでカットします。

切皮した箇所を縫合します。

ピンの両端にパテ(エポキシ樹脂製)をつけて固定します。

この時点でのレントゲン像です。

骨折部がずれていますので、つま先を牽引して皮膚の上から骨折部の整復を指先で確認します。

骨折部は整復してありますが、牽引する手を緩めるとズレが生じます。

エポキシパテを片側にまず盛り付けて、数分で硬化するのを待ちます。

次いで反対側にパテを盛り付けて硬化を確認して終了です。

体に対してあまりにパテが大きすぎても宜しくなく、また自身でぶつけたりして破壊されても困ります。

かといって、パテが小さすぎればピンを固定する力が弱く、骨癒合までの長期間もちません。

その点は経験に応じて、盛り付けるパテの量・大きさを決めます。

手術終了時のレントゲン像です。

骨折部も綺麗に整復できました。

次にパテはむき出しのままですと色んな所にぶつけて、その衝撃がピンを介して骨に伝導します。

再骨折を回避するためにも、パテを脱脂綿などで保護します。

粘着テープを巻き付けます。

血行障害に陥らない程度の緩さで二重に巻きつけました。

犬猫であればこれで終了しますが、ウサギの場合骨が脆いのでアルミ製のスプリントでさらに固定します(下写真)。

最後にずれないように粘着テープで固定します。

麻酔から覚醒したラテちゃんです。

結果的には体の大きさに比べて患部が大きく見えますが、何とかこの状態で骨癒合まで頑張って頂きたいです。

床材のスノコに指を引っ掛けパニックに陥り、結果として骨折するウサギは多いです。

遊び盛りの月齢ですから、エリザベスカラーや創外固定装置で不自由な生活を強要されることは可哀そうです。

それでも癒合させるためには、安静な生活が必要不可欠です。

ウサギの骨折治療は、犬猫以上に術後管理が重要で時間もかかるから大変です。

最近は創外固定法を選択することで骨癒合までスムーズに到達しています。

創外固定法の場合、骨折部を開創せず少侵襲で整復できれば最短で完治できると思います。

ただウサギの骨の特性として、治癒まで時間がかかることはご了解ください。

ラテちゃんの場合は、骨癒合に2か月近くかかりました。

骨折治療は骨癒合するまでをさします。

したがって、骨折整復手術が成功したとしても、術後の管理が適当だったりすると骨癒合不全に至り、再手術が必要になったりします。

ラテちゃんの術後の経過を次回 ウサギの橈尺骨骨折(その3 術後管理)でお知らせします。

なるべく早く載せますので、宜しくお願い致します!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

先回、ウサギの橈尺骨骨折(その1 外固定)をご紹介させて頂きました。

その詳細はこちらをクリックして下さい。

ネザーランド・ドワーフのラテちゃん(7か月齢、雌)は左橈尺骨遠位端を骨折されました(下写真黄色丸)。

幼若ウサギの骨の特性を踏まえて、包帯状熱可塑性キャスト材で外固定しました(下写真)。

しかしながら、肘関節と手根関節の間を確実に固定するのが難しく、翌日にはキャスト材は外されてしまいました。

次策として、骨折部位の固定のため創外固定法を選択することにしました。

創外固定法は、骨折部の遠位端と近位端にピンを刺入して整復する術式です。

創外固定法は刺入したピンで骨折部を整復しますので、骨折してから時間が経過しますと骨折部の筋肉が拘縮しますので整復の難易度がアップします。

外固定を外された翌日、早速手術となりました。

イソフルランによる導入・維持麻酔をします。

患部をカミソリで剃毛します。

骨折部(黄色丸)が発赤・腫大しているのが分かります。

整形外科手術は厳密に無菌的手技が要求されますので、慎重に患部周辺を剃毛消毒してから実施します。

ラテちゃんの麻酔状態は安定してきました。

骨折部を挟んで、創外ピン遠位端2本と近位端2本を刺入して整復します。

下写真はドリルで創外ピンを刺入してるところです。

ラテちゃんのような幼若ウサギの場合は、骨が柔らかく細いこともあり、骨の位置を目視するために皮膚に切開を入れて創外ピンを挿入します。

使用する創外ピンは直径が0.8mmのネジ付きタイプを使用します。

ピンは骨髄の中心を貫くように打ち込みます。

骨の表面は曲面ですから、思いのほか難しいです。

患部をレントゲン撮影した画像です。

骨折部を挟んで2本ずつのピンで挿入しました。

ピンの両端をペンチでカットします。

切皮した箇所を縫合します。

ピンの両端にパテ(エポキシ樹脂製)をつけて固定します。

この時点でのレントゲン像です。

骨折部がずれていますので、つま先を牽引して皮膚の上から骨折部の整復を指先で確認します。

骨折部は整復してありますが、牽引する手を緩めるとズレが生じます。

エポキシパテを片側にまず盛り付けて、数分で硬化するのを待ちます。

次いで反対側にパテを盛り付けて硬化を確認して終了です。

体に対してあまりにパテが大きすぎても宜しくなく、また自身でぶつけたりして破壊されても困ります。

かといって、パテが小さすぎればピンを固定する力が弱く、骨癒合までの長期間もちません。

その点は経験に応じて、盛り付けるパテの量・大きさを決めます。

手術終了時のレントゲン像です。

骨折部も綺麗に整復できました。

次にパテはむき出しのままですと色んな所にぶつけて、その衝撃がピンを介して骨に伝導します。

再骨折を回避するためにも、パテを脱脂綿などで保護します。

粘着テープを巻き付けます。

血行障害に陥らない程度の緩さで二重に巻きつけました。

犬猫であればこれで終了しますが、ウサギの場合骨が脆いのでアルミ製のスプリントでさらに固定します(下写真)。

最後にずれないように粘着テープで固定します。

麻酔から覚醒したラテちゃんです。

結果的には体の大きさに比べて患部が大きく見えますが、何とかこの状態で骨癒合まで頑張って頂きたいです。

床材のスノコに指を引っ掛けパニックに陥り、結果として骨折するウサギは多いです。

遊び盛りの月齢ですから、エリザベスカラーや創外固定装置で不自由な生活を強要されることは可哀そうです。

それでも癒合させるためには、安静な生活が必要不可欠です。

ウサギの骨折治療は、犬猫以上に術後管理が重要で時間もかかるから大変です。

最近は創外固定法を選択することで骨癒合までスムーズに到達しています。

創外固定法の場合、骨折部を開創せず少侵襲で整復できれば最短で完治できると思います。

ただウサギの骨の特性として、治癒まで時間がかかることはご了解ください。

ラテちゃんの場合は、骨癒合に2か月近くかかりました。

骨折治療は骨癒合するまでをさします。

したがって、骨折整復手術が成功したとしても、術後の管理が適当だったりすると骨癒合不全に至り、再手術が必要になったりします。

ラテちゃんの術後の経過を次回 ウサギの橈尺骨骨折(その3 術後管理)でお知らせします。

なるべく早く載せますので、宜しくお願い致します!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL