腫瘍疾患/犬

2022年10月24日 月曜日

犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ その2)

本日ご紹介しますのは、犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)です。

以前に他の患者様の口腔内悪性黒色腫の症例を報告しておりますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

悪性黒色腫は、犬で好発する悪性度の高い腫瘍であり、乳腺癌、肥満細胞腫に次いで3番目に多い悪性腫瘍とされます。

年齢は10~14歳が発生のピークとされます。

発生する部位として、口腔内組織、口唇部、皮膚、眼球、指端部、眼瞼部、肛門周囲組織という順で挙げられます。

悪性黒色腫は皮膚粘膜移行部の粘膜側や口腔内の粘膜内に形成されます。

犬の口腔内悪性黒色腫は、高い局所侵襲性と高い転移性を持つとされます。

口腔内悪性黒色腫の一番の治療は外科的摘出です。

中央生存期間は7か月が一般的です。

しかし、外科的摘出を実施しなかった場合は、中央生存値はわずか2ヶ月とされます。

したがって、メラノーマの診断後は速やかな対応が必要とされます。

パグの武蔵(ムサシ)君(12歳10か月齢、去勢済、体重8.5kg)は左下顎の歯肉に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

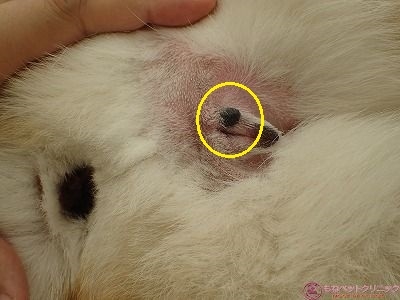

下写真黄色丸が患部の歯肉に発生した腫瘤です。

当初、エプリスとも思えたのですが、良く見ると腫瘤が黒色を一部呈しており、メラノーマの可能性も考慮する必要があります。

一般に口腔内に発生する悪性腫瘍は、大雑把に言うと線維肉腫20%、扁平上皮癌30%、悪性黒色腫(メラノーマ)40%です。

武蔵君の患部腫瘤の細胞診では、悪性黒色腫の疑いありとなりました。

患部近傍及び体表部のリンパ節の腫大はなく、レントゲンによる顎骨、顎関節や肺野への腫瘍転移の兆候は認められませんでした。

口腔内に発生した悪性黒色腫は急速に増大して、その歯肉原発症例の57%が骨浸潤を来すとされます。

悪性黒色腫の術後の再発・転移が高いのは、その侵襲性の高さによるものと言えます。

顎骨への転移が認められれば、下顎骨の切除も視野に入れる必要があります。

審美的にも下顎を切除することに難色を示す飼主様も多いです。

今回、飼主様も下顎切除まで希望されてない点と口腔内で切除出来る範囲を取って欲しいとの希望に合わせて外科手術を実施しました。

実際、短頭腫のため下顎を切除するとしても、切除後の採食行動が困難になるのは予想されます。

従って、可能な範囲の腫瘍切除手術となります。

武蔵君に全身麻酔を施します。

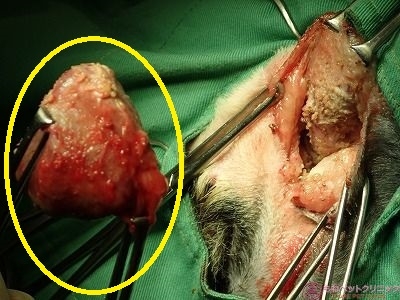

下写真の腫瘍(黄色丸)をこれから切除します。

腫瘍の付け根の部分に綿棒を差し込み、歯肉と腫瘍の間を連結する組織を確認します。

イメージとしては、茎の短いキノコのような形状をした腫瘍です。

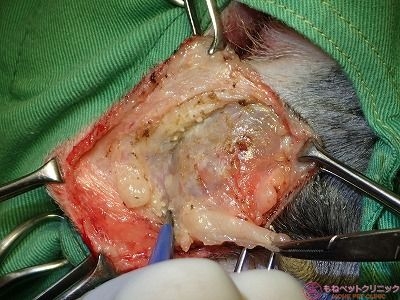

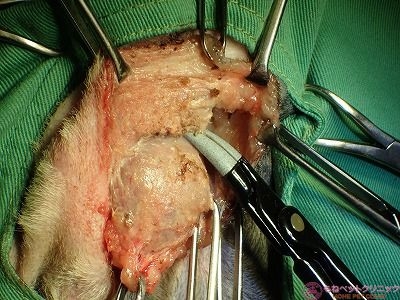

早速、モノポーラで腫瘍付根を焼き切ります。

高熱で焼き切ってますので、歯肉が焦げて煙を出しています。

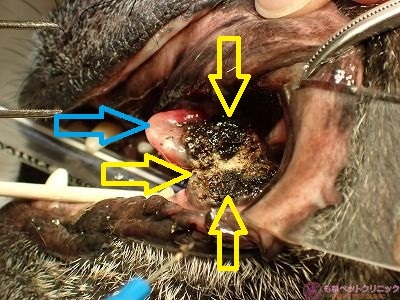

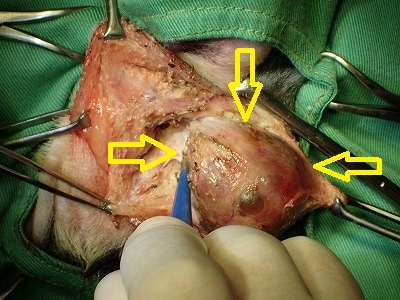

下写真黄色矢印が腫瘍の切断中の断面を示します。

青矢印は腫瘍本体(裏面)を示します。

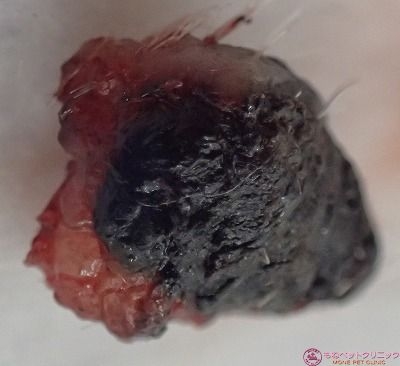

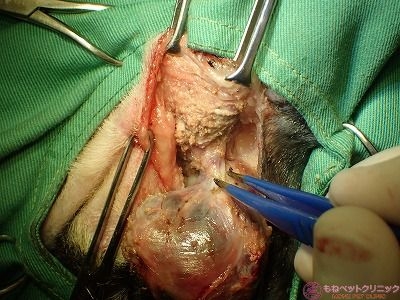

下写真黄色丸は切除した腫瘍です。

腫瘍の裏面は電気メスの熱で焦げ、炭化しています。

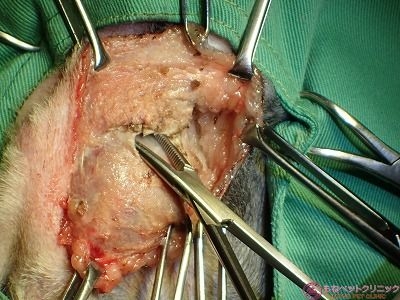

さらに歯肉を含めて腫瘍が残っている部位をバイポーラ及びモノポーラで焼いて切除します。

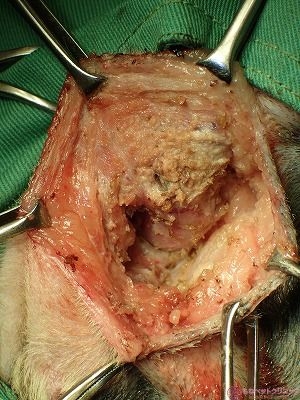

下写真黄色矢印は患部腫瘍切除痕です。

切除出来る範囲は電気メスで切除しました。

麻酔から覚醒し始めた武蔵君です。

下写真は最終的な患部切除部です。

炭化して熱変性してますが、今後の経過を診ていきます。

下写真は切除した腫瘍です。

腫瘍底部は電気メスによる炭化が認められます。

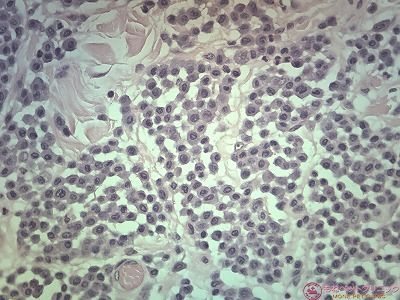

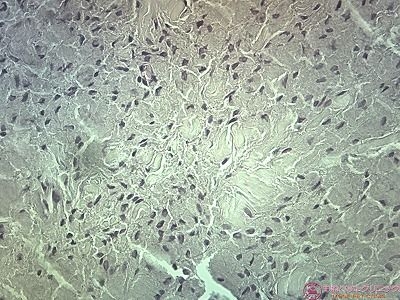

病理検査の結果です。

病理医の診断は口腔の悪性黒色腫(高悪性度)でした。

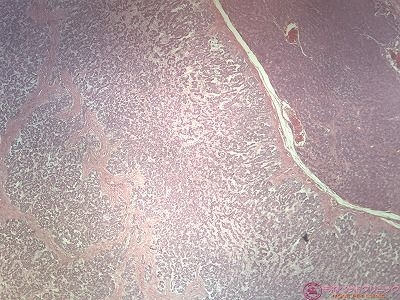

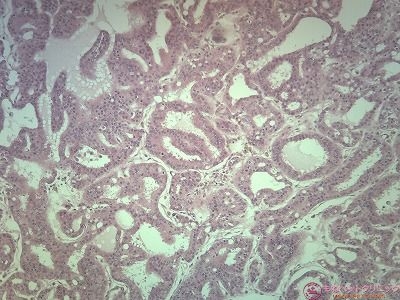

下写真は低倍率の病理像です。

歯肉粘膜下組織に中等度に異型性を示す類円形・紡錘形腫瘍細胞がシート状の増殖巣を構成しています。

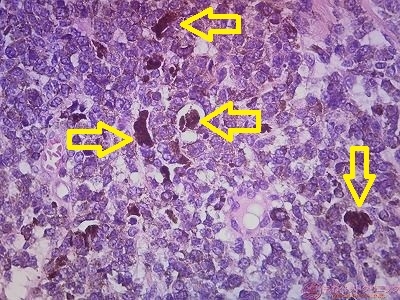

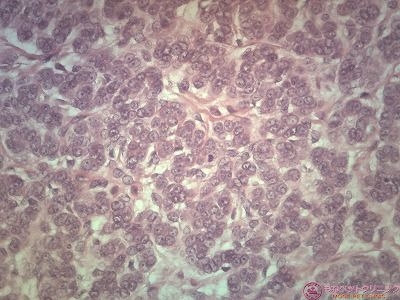

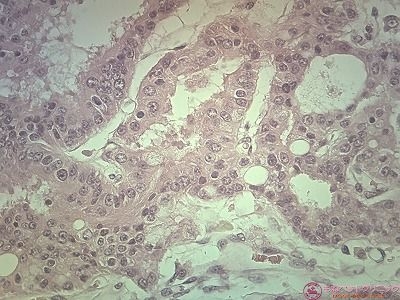

下写真は高倍率像です。

腫瘍細胞が細胞質内にメラニン色素顆粒を有しています(黄色矢印)。

また一部の腫瘍細胞は軟骨細胞への分化を示し、腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められませんでした。

悪性黒色腫はメラノサイト由来の悪性腫瘍であり、犬の口腔内に発生するメラノサイト由来の腫瘍は全て悪性に分類されます。

今回の武蔵君の腫瘍は、異型性や高頻度の核分裂像(4個以上/高倍率10視野)が確認され、高悪性度と判定されました。

術後の経過も良好で無事、武蔵君は退院されました。

下写真は、術後3か月後の武蔵君の口腔です。

次いで、術後7か月後の口腔です。

下写真は、術後11か月の口腔内です。

最後に術後14か月後の口腔内です。

この記事を書いている現在、術後15カ月となる武蔵君ですが経過は良好です。

今後も口腔内はもとより、肺野への遠隔転移など注意して、経過観察を続けていきたいと思います。

武蔵君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年10月 8日 火曜日

犬の口唇切除 (その2 パグ・肥満細胞腫)

本日ご紹介しますのは、犬の口唇部の切除手術の模様です。

前回、トイプードルの口唇切除手術(毛芽腫)をご紹介させて頂きました。

興味のある方はこちらをクリックして下さい。

なお、今回は見る人によってはショッキングに感じる場面もあるかもしれません。

刺激的な写真が苦手な方は閲覧をお控え下さい。

皮膚腫瘍は顔面にも発生します。

外科的切除を実施する際に、発生部位によっては切除摘出が困難なケースもあります。

また顔面、口唇部などは審美眼的な仕上がりが要求される場合もあります。

パグの梅ちゃん(避妊済み、4歳4か月齢、体重6.5kg)は左上口唇部に腫瘤が認められて来院されました。

患部を細胞診したところ、肥満細胞腫であることが判明しました。

肥満細胞腫は犬では最も多く発生する悪性の皮膚腫瘍とされます。

肥満細胞腫の多くは、真皮と皮下組織で発生します。

治療の方針としては、第一選択は外科的摘出です。

今回の梅ちゃんの細胞診の結果は、低グレードタイプでc-kit遺伝子検査ではexon8に変異が認められました。

肥満細胞腫の全身療法が適用となった時にc-kit遺伝子検査結果から、変異が認められる場合は従来の抗がん剤ではなく、分子標的薬(イマチニブやトセラニブ)が効果が期待できるため、内科治療の第一選択となります。

梅ちゃんの場合、少しでも腫瘍の大きさを減量してから手術に臨むべきと考え、手術までの約3週間をプレドニゾロンを内服して頂きました。

3週間後には腫瘍の大きさは、ある程度縮小して手術で摘出できる大きさとなりました。

梅ちゃんの左口唇部の真皮から皮下組織にかけて腫瘍が発生しています。

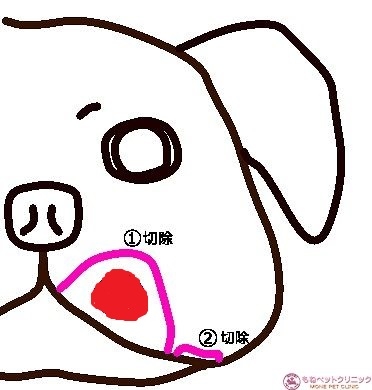

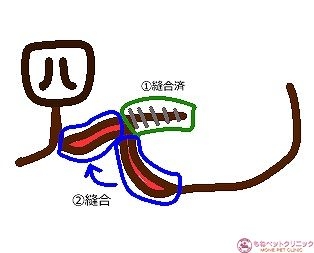

今回の手術のアウトラインをイラストで説明します。

下は梅ちゃんの顔のイラストですが、左の口唇部の赤い患部が肥満細胞腫です。

口唇部は2か所切除(①、②)を実施します。

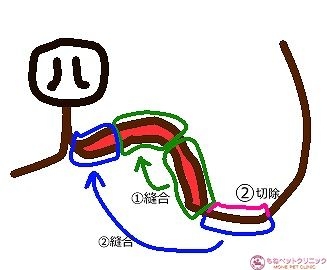

下イラストは切除後の口唇部断端の縫合面の組み合わせを示してます。

緑断端部同志を縫合し(①縫合)、口唇部の下端を切除し(②切除)、その断端を回転して青の断端同志を縫合します(②縫合)。

腫瘍は鼻鏡部に近い所にありますが、審美眼的にも可能な限り鼻鏡部を温存したいと考えました。

縫い代(サージカルマージン)を最低限確保する方向で、腫瘍が関与する領域をしっかり摘出します。

口唇部の粘膜面、皮下組織、皮膚と3層にわたり縫合を施します。

3層縫合が①縫合済み、②縫合という流れで行います。

最後に②縫合済みで手術は終了します。

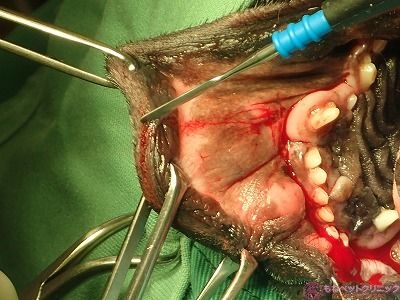

全身麻酔下の梅ちゃんです。

下写真の黄色丸は腫瘍を示します。

肥満細胞腫は直接患部を接触し続けると反応して即時、腫大します。

従って、患部は触らないよう周囲組織からの切除を心がけます。

上顎口唇部を粘膜面から硬性メスを入れて行きます。

最終的にはモノポーラ(電気メス)で切除するのですが、切開ラインにそって硬性メスを入れます。

モノポーラで口腔粘膜から切除を始めます。

ここからのシーンは大胆に口唇部をカットしていきますので、苦手な方は閲覧を控えて下さい。

次に梅ちゃんの鼻鏡部直下を硬性メスで切開します。

口唇部の皮膚側の切開ラインを硬性メスで印をつけます。

モノポーラで口唇部を切除します。

下写真黄色丸は患部の腫瘍です。

上顎歯肉ぎりぎりを切除します。

切除マージンを最大限確保したいのですが、歯肉側は上顎口唇の付根まで切除します。

鼻鏡部付近の皮膚を切除します。

腫瘍切除が完了です。

腫瘍切除後の患部です。

口腔内の歯や歯肉・舌が垣間見えます。

次に顔面イラストの②切除にあたる部位(下写真黄色ライン)を外科鋏で切除します。

上記の切除面を回転して、下写真のように鼻鏡部に縫合します。

外科鋏で切除してます。

これから縫合を実施します。

まずは粘膜面からの縫合です。

後半に切除した口唇部を回転して粘膜面を縫合します。

次に皮下組織を縫合します。

顔面イラストの②縫合に当たる口唇部と鼻鏡部の皮下組織縫合が終了です。

最後に皮膚を縫合します。

これで手術は終了となります。

全身麻酔から覚醒し始めた梅ちゃんです。

無事手術は終わりました。

手術の翌日の梅ちゃんです。

術後4週の梅ちゃんです。

患部の抜糸を行います。

傷口は綺麗に癒合しています。

顔面が左方に牽引されて、多少の引きつった感じはありますが、時間と共にある程度は左口唇部は伸展すると思われます。

鼻鏡部の粘膜面も問題なく癒合しています。

今回の手術で切除した口唇部(粘膜面)です。

黄色丸が肥満細胞腫です。

下写真は口唇部・皮膚面です。

下写真の腫瘍切除面は、歯肉・上顎歯槽骨の際に及んでいます。

病理検査の結果、患部のマージン評価が気になるところです。

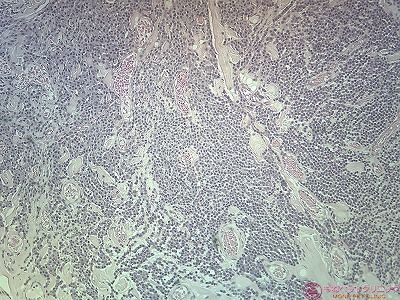

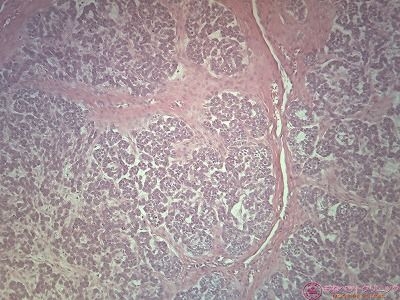

下写真は低倍率の病理写真です。

中拡大像です。

肥満細胞のシート状増殖巣が形成されています。

腫瘍細胞は小型類円形核と好塩基性顆粒状の細胞質を有する小型円形細胞で、少数の好酸球浸潤を伴っています。

異型性は軽度で明らかな腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められないとのことです。

しかしながら、腫瘍細胞は歯肉側の切除断端に及んでいるとのことで、局所再発の注意が必要です。

梅ちゃんは念のため、抗がん剤の内科的治療(ビンブラスチンとプレドニゾロン)を今後展開していきます。

肥満細胞腫は悪性腫瘍であり、転移発生する可能性もありますので慎重にモニターリングが必要です。

梅ちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年9月 4日 水曜日

犬の口唇切除(その1 トイプードル・毛芽腫)

本日ご紹介しますのは、口唇部に腫瘍(毛芽腫)が出来き、切除した症例です。

トイプードルのレオ君(5歳、雄、体重5.8kg)は左上顎口唇部に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

この腫瘤について細胞診を実施させて頂きました。

その結果は、上皮系腫瘍との結果が検査センターから出ました。

肥満細胞腫やリンパ腫などの早急な対応が必要な腫瘍ではないのですが、細胞診でさらに詳細を追及することは難しいようです。

飼い主様とも話し合った結果、外科的切除することになりました。

問題は口唇部であるため、腫瘍摘出に必要なマージンを出来る限り取って、なおかつ審美眼的にも耐えられる傷跡で抑える必要があります。

レオ君に全身麻酔をかけます。

下写真黄色丸が今回の腫瘍です。

電気メスを使用しますので、余熱で眼に障害を与えないためガーゼで保護します。

腫瘍の大きさは15㎜あり、思いのほか大きいです。

なるべくマージンを広く取るよう硬性メスで皮膚切開を加えます。

皮膚を切開したところで出血が起こります。

今回の切開ラインは、上口唇部を扇形に切り取り、縫合する予定です。

皮膚から切開をはじめ、皮下組織から口腔粘膜面までの全層を切除します。

次いで電気メス(モノポーラ)で皮下組織、口腔粘膜を順次、切開します。

出血している部位はバイポーラ(電気メス)で止血・切開します。

これで腫瘍を切除しました。

大胆に上口唇部を切除してます。

出血も抑えることが出来ています。

扇形にカットした患部を縫合します。

合成吸収糸で口腔粘膜を縫合します。

口腔粘膜の縫合が終了しました。

次いで皮下組織を縫合します。

皮下組織の縫合が完了です。

最後にナイロン糸で皮膚縫合を行います。

皮膚縫合が完了し、手術は終了です。

縫合部の全様です。

上口唇部の段差はそれほど目立ってないと思われます。

麻酔から覚醒したレオ君です。

上口唇部の皮膚が突っ張っている感じがあります。

時間と共に患部の皮膚は伸展して、ある程度自然な形に復旧します。

摘出した腫瘍です。

腫瘍の側面からの写真です。

腫瘍にメスで割を入れます。

割面は下写真のように白く膨隆してます。

下写真は病理標本です。

低倍率像です。

隆起部真皮内に多結節状の腫瘍病巣が形成されています。

下写真は中等度の拡大像です。

細胞間の接着は強く、核が棚状に配列しています。

さらに強拡大像です。

小型膿染核と少ない細胞質を持った毛芽様細胞が索状からリボン状に配列増殖しています。

この腫瘍細胞は毛芽腫と呼ばれる毛包幹細胞由来の良性腫瘍です。

今回、摘出した病変部には切除断端部に腫瘍細胞は認められず、完全切除であると病理医からコメントがありました。

今回の手術で予後は良好であると思われます。

2週間後のレオ君です。

縫合部は綺麗に癒合出来ています。

口唇をめくって、粘膜面の縫合も綺麗に癒合しています。

抜糸後の傷口です。

特に顔面の審美眼的な問題はないようで飼主様にも納得して頂きました。

腫瘍の大きさにより、口唇部を広範囲に切除し、皮弁を利用して欠損部を伸展・縫合する方法を選択する場合があります。

今回はそこまでの必要なかったのは、幸いです。

レオ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年6月 5日 水曜日

犬の良性黒色腫(外陰部周囲)

本日ご紹介しますのは、犬の良性黒色腫です。

黒色腫はメラニン産生細胞由来の腫瘍です。

以前、犬の口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)についてコメントしてありますので、興味のある方はこちらをクリックして下さい。

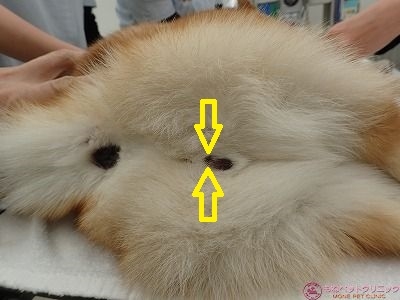

柴犬のシロップちゃん(8歳10か月齢、避妊済み)は外陰部に黒いイボが出てきたとの事で来院されました。

シロップちゃんは4年ほど前に緑内障を患って、その後両眼共に視力を失っています。

黒い腫瘤は少しづつ大きさが増大してきており、まずは細胞診を実施しました。

その結果として、メラノサイト腫瘍(黒色腫)が疑われるとの病理医からの診断でした。

メラノサイトはメラニン産生細胞を指します。

確認された細胞の細胞質内にはメラニン色素様の黒緑色顆粒が豊富に観察されました。

皮膚に発生する黒色腫はその多くは良性腫瘍であることが多いとされます。

今回、シロップちゃんに出来た黒色腫は外陰部周辺とのことで、本人も気にしている点と短期間に大きくなっている点から外科的切除を希望されました。

早速、全身麻酔を施します。

下写真黄色矢印は黒色腫を示します。

患部の剃毛します。

下写真黄色丸が外陰部に発生した黒色腫です。

拡大写真です。

これから黒色腫の摘出手術を実施します。

腫瘍の大きさは3×7×8㎜でした。

腫瘍の周辺に眼科用のメスで切開を加えます。

外陰部周囲は血管が密に走行していますので、それなりの出血があります。

電気メス(バイポーラ)で出血部位を止血しています。

腫瘍を摘出したところです。

摘出後の患部です。

バイポーラによる止血痕が認められます。

5‐0のナイロン糸で皮膚縫合を実施します。

縫合終了です。

麻酔から覚醒したシロップちゃんです。

摘出した腫瘍です。

拡大像です。

この腫瘍の病理所見です。

低倍像です。

茶褐色はメラニン色素です。

100倍率の病理像です。

この腫瘍は、細胞質にメラニン色素を多数有する細胞によって構成されていました。

メラニン色素を脱色する処置を行った後の病理像です。

100倍の倍率像です。

下写真は400倍の倍率像です。

良性・悪性の判定は腫瘍細胞の異型性や高倍率10視野当たりの分裂頻度(4個以上なら悪性)を参考にします。

今回の黒色腫は、腫瘍細胞がよく分化しており、異型性に乏しく分裂頻度が低いため、良性腫瘍との診断を病理医から受けました。

良性腫瘍であり、摘出後の予後は良好との病理医からの診断でした。

発生部位が問題でこのまま黒色腫の増大が進行すると、いざ摘出する時には外陰部をも切除する必要が出てきたかもしれません。

シロップちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上のバナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2019年5月23日 木曜日

犬の肛門嚢アポクリン腺癌

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介するのは犬の肛門嚢アポクリン腺癌です。

犬には肛門の両脇に悪臭を放つ一対の肛門嚢と言う分泌腺があります。

肛門嚢の壁にはアポクリン腺と皮脂腺が多数存在し、においの強い分泌液が産生されます。

一般に犬は、肛門嚢に分泌液が貯留すると尻尾を追い掛け回したり、お尻を床にこすり付けたりします。

そんな時は、俗に肛門絞りとも言ってますが、肛門嚢あたりを圧迫して分泌液を強制的に排出させます。

犬の飼主様なら一般に周知の肛門嚢ですが、肛門嚢に貯留する分泌液を作るアポクリン腺が癌化したものを肛門嚢アポクリン腺癌と呼びます。

ミニュチュア・ダックスのランちゃん(15歳、避妊済み、体重8.2kg)はお尻周囲が張っているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸は右側の肛門嚢周辺の腫脹を表しています。

まずはこの腫瘤の細胞診を行いました。

結果、病理医からは上皮性腫瘍、特に肛門嚢アポクリン腺癌が第一に疑われるとの診断でした。

肛門嚢アポクリン腺癌は悪性の腫瘍で犬の皮膚腫瘍の2%、犬の肛門周囲腫瘍の17%を占めています。

発生初期は皮下の存在しているため外見上は分かりずらいく、増大するほどに肛門の4時または8時方向に硬く固着性のある腫瘍として確認されます。

局所浸潤性が強く、転移しやすい性質を持ち、一般的な転移部位は局所リンパ節(腰下リンパ節群)であり、約50%の症例で初診時に既に転移がみられます。

当初、小さな肛門嚢の腫瘍が、非常に巨大な転移巣を形成することもあります。

肛門嚢アポクリン腺癌が産生する副甲状腺腫(上皮小体)関連ペプチド(PTHrP)に起因する、高カルシウム血症が25~50%に認められます。

臨床症状は、排便困難、しぶり、多飲多尿(高カルシウム血症による)、後躯麻痺、跛行などです。

今回、ランちゃんの血液検査でも高カルシウム血症(12.7㎎/dl)が確認されました。

肛門嚢自体が腫瘍化していますので、巨大化してからの摘出は困難を極めます。

肛門嚢は外肛門括約筋に隣接していますし、内陰部動静脈も傍を走行しています。

肺転移や内腸骨リンパ節の腫大はレントゲン撮影上で認められませんでした。

疑わしき組織を最大限摘出しなければなりません。

下写真黄色丸、黄色矢印は腫大している肛門嚢です。

直腸に綿花を詰めます。

右側肛門嚢の導管開口部に22G翼状針の外套を挿入します。

これは、術中に導管の位置を確認しやすくするため、導管を損傷しないための処置です。

腫大した肛門嚢の周囲の正常な皮膚にメスで切開を加えます。

慎重に肛門嚢を露出するように皮膚・皮下組織から分離していきます。

肛門嚢自体が腫瘍化しているため、傷をつけて出血を招かないよう電気メス(バイポーラ)で剥離します。

ジャックナイフというお尻を上に拳上させた姿勢で手術に臨みます。

肛門嚢周辺の血管をバイクランプでシーリングを施していきます。

肛門嚢を周囲の結合組織から慎重に鈍性剥離します。

細い静脈はバイポーラで焼いて止血します。

次第に肛門嚢の全貌が現れて来ました(下写真黄色矢印)。

拡大像です。

周辺の筋肉組織への浸潤は無い様で、腫瘍本体を傷つけることなく摘出出来そうです。

下写真の黄色丸が摘出した肛門嚢(腫瘍本体)です。

肛門嚢摘出後の患部です。

比較的大きな腫瘍でしたが、取り残しなく切除は完了しました。

なるべく死腔を作らないように合成吸収糸で深部側から組織を寄せて縫合します。

腫瘍が大きく、皮膚欠損も大きく伴うケースの場合は、術後に会陰ヘルニアを惹起する場合があります。

皮下組織の縫合はこれで完了です。

最後にナイロン糸で皮膚縫合します。

若干、肛門が右側に牽引されていますが、時間と共に縫合部の皮膚は牽引されて元の状態に戻ると思われます。

覚醒直後のランちゃんです。

15歳と言う高齢犬ですから、長時間の麻酔が心配でしたが無事、生還出来ました。

今回摘出した肛門嚢です。

全長5㎝位に腫大していました。

肛門嚢の病理写真です。

病理組織学的診断名は、やはり肛門嚢アポクリン腺癌でした。

低倍率像です。

多小葉状の癌増殖巣が形性されています。

高倍率像です。

増殖する細胞は、顆粒状のクロマチンを示す類円形核と好酸性細胞質を有する円柱状の細胞が腺腔状の配列で増殖、浸潤性に拡大しています。

今回の肛門嚢アポクリン腺癌は、肛門嚢周囲のアポクリン腺に由来する悪性腫瘍性病変でした。

癌組織は切除縁には露出されておらず、完全切除であると病理医から判定されました。

肛門嚢腺癌の予後ですが、生存期間中央値(MST)の比較報告がされています。

抗がん剤のみの化学療法ではMSTは212日、外科手術をせずに放射線療法と化学療法では402日、外科手術と放射線療法、化学療法を併用した場合は548日とのことです。

今回、外科手術だけでなく、ランちゃんには化学療法(トセラニブを使用)も併用させて頂いてます。

しかし、この肛門嚢アポクリン腺癌は強い転移能を有しますので、今後も患部と腰骨リンパ節群への転移を慎重にモニターする必要があります。

ランちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL