モルモットの疾病

モルモットの尿石症(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、モルモットの尿石症です。

以前、モルモットの尿動口近くの尿石症についてコメントさせて頂きました。

興味のある方はモルモットの尿石症、こちらをクリックして下さい。

モルモットでは尿石症は、2歳半以上の中齢から高齢で多発します。

雌は尿道開口部が肛門に近いため、小さな結石であれば、そのまま尿道から自然排出される傾向があります。

一方、雄ではペニスを含めて尿路が長い分、結石による尿路閉塞が生じやすいとされています。

他の動物と同様、モルモットも尿石症になると排尿が気持ち良く出来なくなったり、血尿が生じたりします。

排尿時に疼痛のあまり、泣き叫ぶ個体もいます。

モルモットのプー君(雄、4歳7か月齢、体重1.0kg)は1か月前から血尿が続くとのことで来院されました。

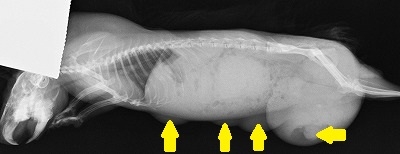

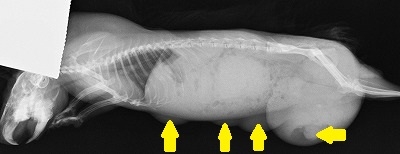

レントゲン撮影を実施しました。

下の2枚のレントゲン写真で、白く写っているのが膀胱結石です。

直径1.5㎝の結石です。

膀胱結石は表面が円滑でボール状の形態を示すことが多いです。

しかし、プー君のこの結石は表面の一部が角のような形状を示しており、この部位で膀胱内を傷つけ慢性的な出血を起こしているのかもしれません。

いづれにせよ、この結石を摘出することが排尿障害を治すためにも必要です。

外科的に膀胱を切開して、結石を摘出することとなりました。

プー君を麻酔導入箱に入れ、イソフルランで眠らせます。

マスクで維持麻酔に切り替えて、生体情報モニターのセンサーを装着します。

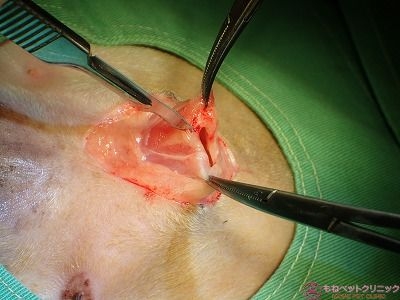

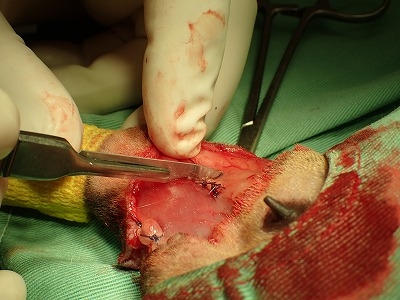

これから皮膚、腹筋を切開します。

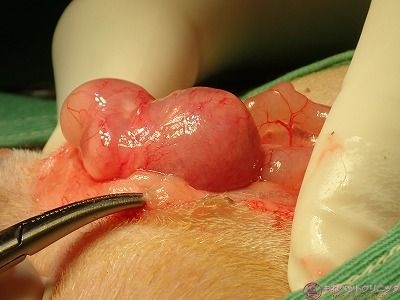

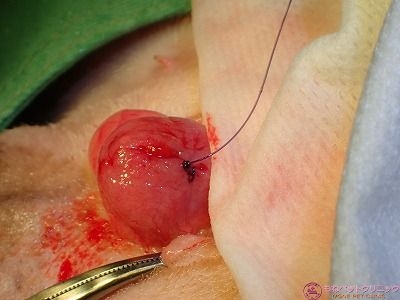

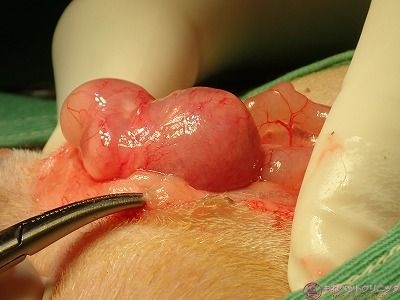

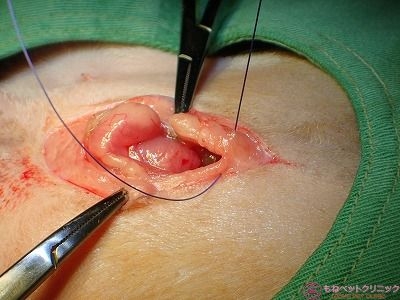

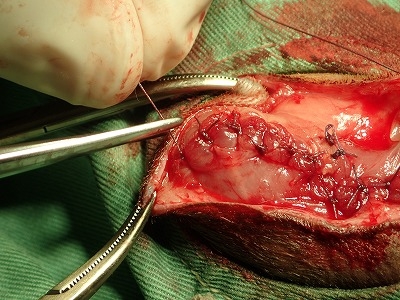

下写真に出てきたのは、膀胱です。

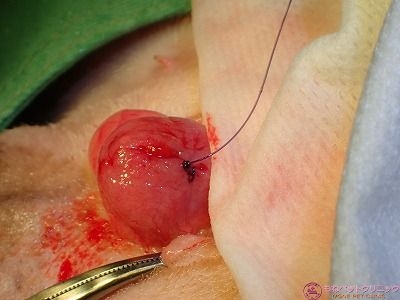

膀胱の先端部に牽引用の縫合糸を通します。

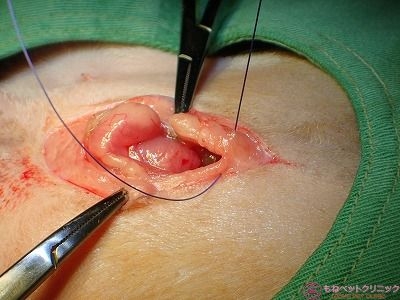

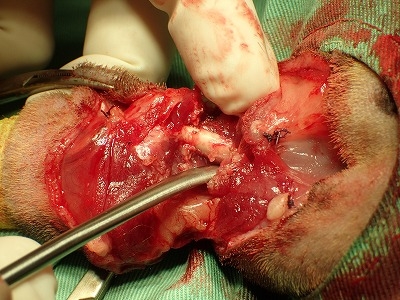

膀胱を硬性メスで切開します。

膀胱内に結石を覗き見ることが出来ます。

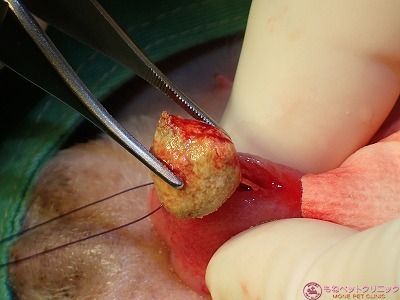

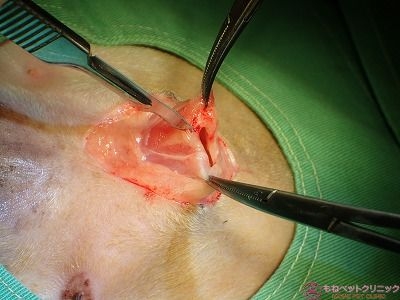

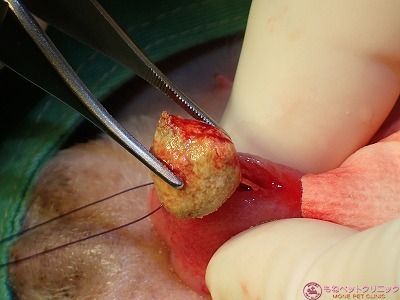

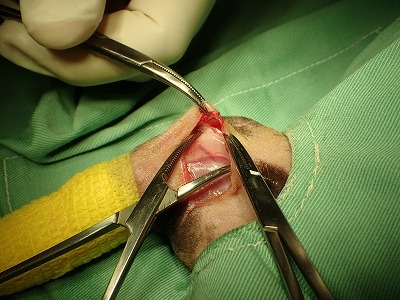

ピンセットで結石を把持します。

当然のことながら、レントゲンで確認した結石と同じ形状です。

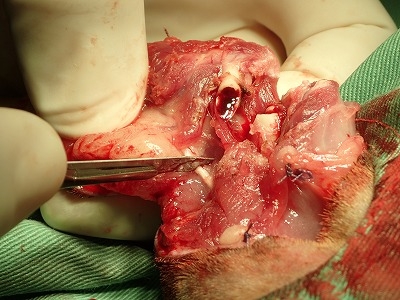

膀胱内を生理食塩水で洗浄します。

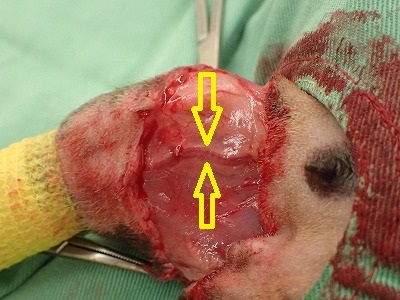

膀胱内の状態を確認します。

膀胱の粘膜は肥厚し、内出血と思われる箇所が複数ありました。

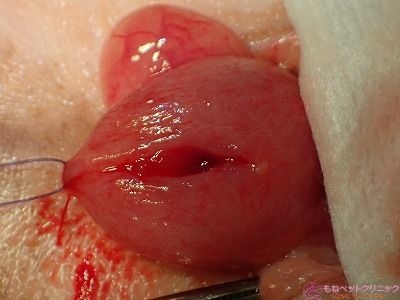

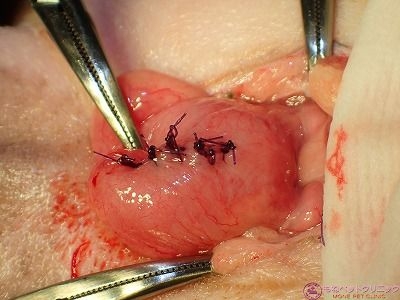

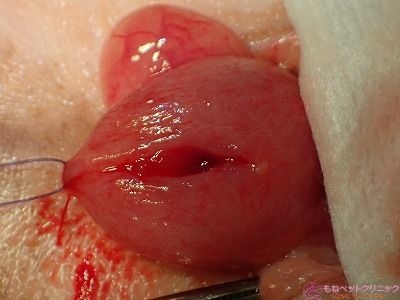

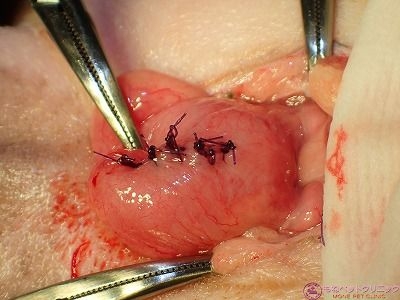

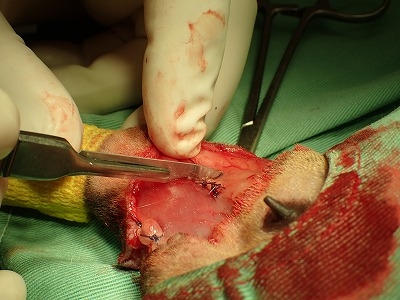

膀胱を縫合します。

切開部位が小さいため、合成吸収糸を使用して膀胱壁を単層の単純結紮縫合を実施します。

縫合が完了したところで、縫合部からの漏出がないか膀胱内に注射器で生理食塩水を注入して確認します。

漏出はないため、腹筋を縫合します。

最後に皮膚を縫合して手術は終了です。

プー君は全身麻酔の覚醒も順調です。

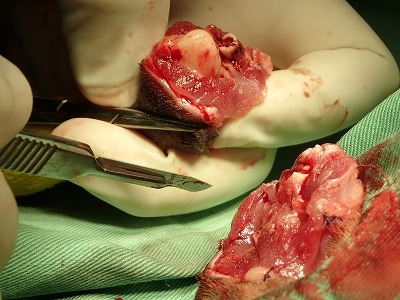

摘出した結石です。

のちにこの結石は、カルシウム(炭酸カルシウム、シュウ酸カルシウム)を成分とするのが判明しました。

尿石の発生要因は、遺伝的素因、代謝異常、栄養バランスの不均衡、飲水量不足、細菌感染などが挙げられます。

カルシウム含有量の多いアルファルファ主体のペレットやビタミンDの過剰摂取が結石の形成に関与しているとの報告があります。

膀胱結石は摘出すれば、すべてが終了ではありません。

前述したように結石形成の原因は様々です。

食生活の見直しも必要ですし、定期検診を受けて頂き尿検査・レントゲン撮影などを継続されると良いと思います。

プー君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、モルモットの尿石症です。

以前、モルモットの尿動口近くの尿石症についてコメントさせて頂きました。

興味のある方はモルモットの尿石症、こちらをクリックして下さい。

モルモットでは尿石症は、2歳半以上の中齢から高齢で多発します。

雌は尿道開口部が肛門に近いため、小さな結石であれば、そのまま尿道から自然排出される傾向があります。

一方、雄ではペニスを含めて尿路が長い分、結石による尿路閉塞が生じやすいとされています。

他の動物と同様、モルモットも尿石症になると排尿が気持ち良く出来なくなったり、血尿が生じたりします。

排尿時に疼痛のあまり、泣き叫ぶ個体もいます。

モルモットのプー君(雄、4歳7か月齢、体重1.0kg)は1か月前から血尿が続くとのことで来院されました。

レントゲン撮影を実施しました。

下の2枚のレントゲン写真で、白く写っているのが膀胱結石です。

直径1.5㎝の結石です。

膀胱結石は表面が円滑でボール状の形態を示すことが多いです。

しかし、プー君のこの結石は表面の一部が角のような形状を示しており、この部位で膀胱内を傷つけ慢性的な出血を起こしているのかもしれません。

いづれにせよ、この結石を摘出することが排尿障害を治すためにも必要です。

外科的に膀胱を切開して、結石を摘出することとなりました。

プー君を麻酔導入箱に入れ、イソフルランで眠らせます。

マスクで維持麻酔に切り替えて、生体情報モニターのセンサーを装着します。

これから皮膚、腹筋を切開します。

下写真に出てきたのは、膀胱です。

膀胱の先端部に牽引用の縫合糸を通します。

膀胱を硬性メスで切開します。

膀胱内に結石を覗き見ることが出来ます。

ピンセットで結石を把持します。

当然のことながら、レントゲンで確認した結石と同じ形状です。

膀胱内を生理食塩水で洗浄します。

膀胱内の状態を確認します。

膀胱の粘膜は肥厚し、内出血と思われる箇所が複数ありました。

膀胱を縫合します。

切開部位が小さいため、合成吸収糸を使用して膀胱壁を単層の単純結紮縫合を実施します。

縫合が完了したところで、縫合部からの漏出がないか膀胱内に注射器で生理食塩水を注入して確認します。

漏出はないため、腹筋を縫合します。

最後に皮膚を縫合して手術は終了です。

プー君は全身麻酔の覚醒も順調です。

摘出した結石です。

のちにこの結石は、カルシウム(炭酸カルシウム、シュウ酸カルシウム)を成分とするのが判明しました。

尿石の発生要因は、遺伝的素因、代謝異常、栄養バランスの不均衡、飲水量不足、細菌感染などが挙げられます。

カルシウム含有量の多いアルファルファ主体のペレットやビタミンDの過剰摂取が結石の形成に関与しているとの報告があります。

膀胱結石は摘出すれば、すべてが終了ではありません。

前述したように結石形成の原因は様々です。

食生活の見直しも必要ですし、定期検診を受けて頂き尿検査・レントゲン撮影などを継続されると良いと思います。

プー君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック 院長 | 記事URL

モルモットの脂肪肉腫

こんにちは 院長の伊藤です。

最近は、エキゾッチクアニマルの腫瘍に関する記事ばかり書いてます。

犬猫も腫瘍疾患も年々増加している感がありますが、エキゾチックアニマルの腫瘍に関してははるかに犬猫を凌駕してます。

しかも、犬猫よりも大きく増殖した腫瘍を摘出する症例が多いのです。

これは、エキゾチックアニマルの飼主様の出来物(腫瘍)に対する意識の差もあるように思います。

本日は、モルモットの腫瘍です。

脂肪腫はごく一般的に皮下脂肪に発生する良性腫瘍で、その発生部位や大きさに合わせて外科的に摘出することが多いです。

今回は、脂肪腫ではなく悪性の脂肪肉腫です。

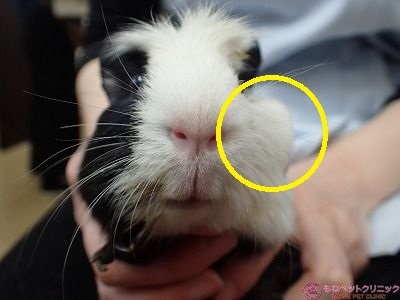

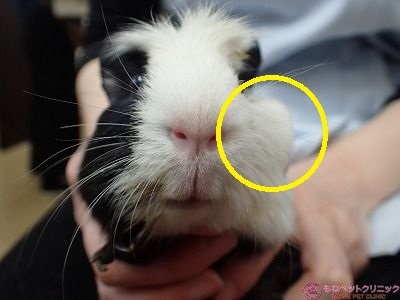

モルモットのシフォン君(雄、7歳2か月齢、体重950g)は、左の肘の周辺に腫瘤が出来て次第に大きくなり来院されました。

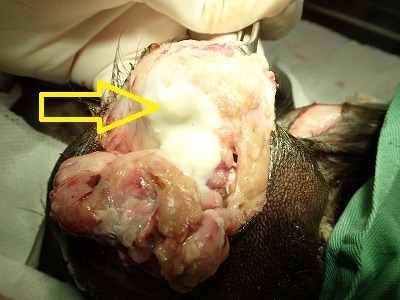

かなり大きい腫瘤です。

まずは患部周辺をバリカンで剃毛しました。

下写真の黄色丸が剃毛後の患部です。

これだけ大きな腫瘤になると、色んなところで引っかけて、皮膚が裂けたりするようになると思われます。

念のため、細胞診を実施しましたが脂肪細胞しか取れずに、脂肪腫であろうと思われました。

飼い主様の意向もあり、外科的に摘出することとなりました。

シフォン君の年齢も考慮して慎重に麻酔をかけます。

導入麻酔から維持麻酔に切り替えました。

生体情報モニターの電極を装着します。

出来る限り、腫瘍のマージンを取りたいのですが、場所が肘関節に干渉する部位なので非常に悩ましいです。

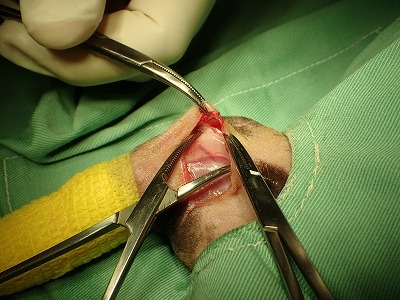

まず腫瘤の周囲から硬性メスで切開を始めます。

腫瘤の周囲には血管が浸潤していますので、バイポーラ(電気メス)で止血を同時に行います。

指先の感触で言えば、まさに脂肪の塊です。

次いで、腫瘍の皮膚外周部にメスで切開を入れます。

腫瘤の摘出はこれで完了です。

患部は縫合時に緊張がかかりますから、皮下組織と皮膚とを鈍性に剥離して、少しでも皮膚を伸張して皮膚癒合に有利になるようにします。

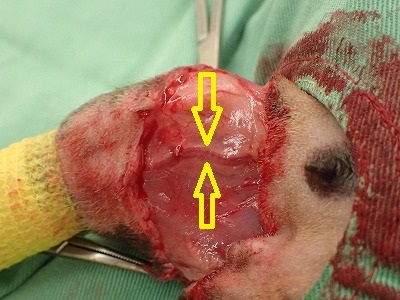

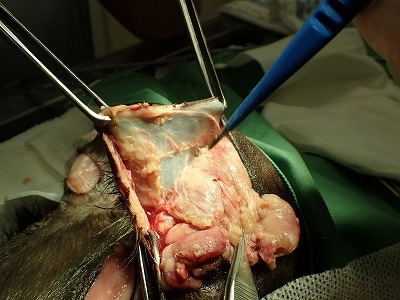

摘出後の患部です。

大きな腫瘤であったため、皮膚欠損は大きいです。

上腕骨の周辺組織が露出されています。

綺麗に皮膚癒合できるよう5‐0ナイロン糸で細かく縫合します。

縫合はこれで終了です。

良く見ると別の部位に皮膚の腫瘤を認めました。

同じく、この腫瘤も摘出しました。

麻酔を切り、これで手術は終了です。

麻酔から無事覚醒したシフォン君です。

左の肘は、縫合で皮膚が突張ってますから、歩きにくそうです。

腫瘤は重量が35gもありました。

シフォン君の体重が950gですから、そこそこの重さです。

腫瘤の大きさは、30×40×50㎜でした。

皮膚切開側です。

切開部の裏側です。

腫瘤に切開を加えた写真です。

メス切開時の感触は柔らかい脂肪組織そのものです。

病理検査にこの腫瘤を出しました。

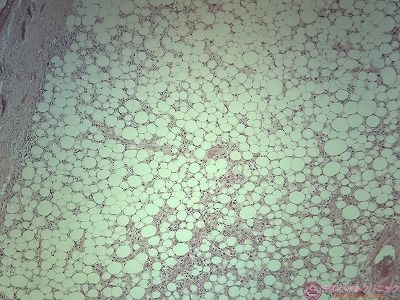

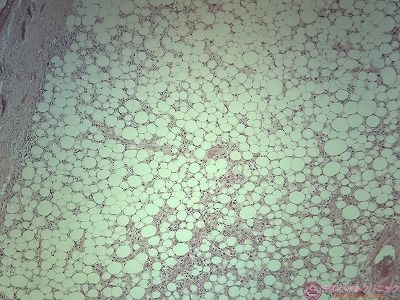

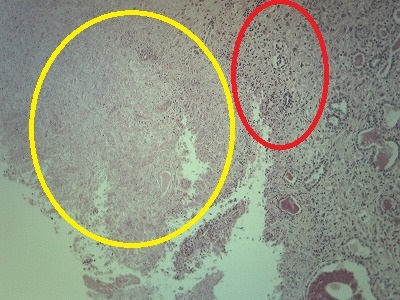

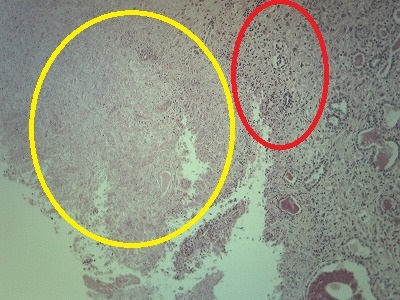

低倍率像です。

空胞を形成している脂肪細胞が認められます。

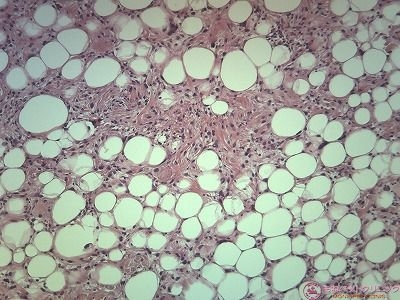

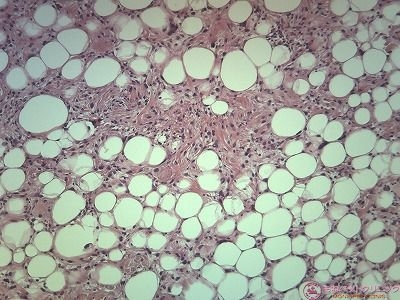

中等度の拡大像です。

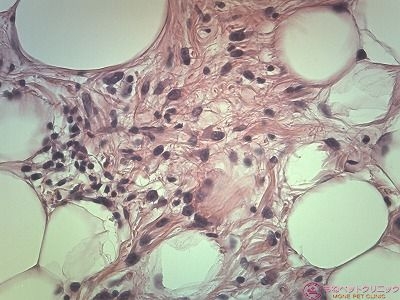

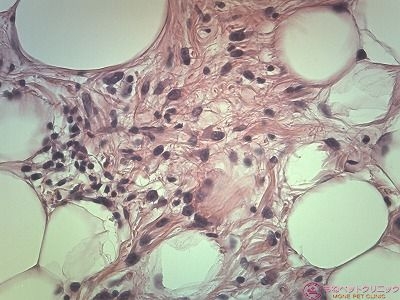

下写真は高倍率像です。

真皮から皮下組織にかけてシート状に増殖する多形性・異型性を示す類円形・紡錘形の腫瘍細胞が特徴です。

成熟脂肪細胞の様に細胞質が豊富で明るい空胞状を呈する腫瘍細胞が頻繁に観察されます。

今回、摘出した組織は脂肪細胞由来の悪性腫瘍(脂肪肉腫)でした。

摘出は完全であるとの病理医からの所見を頂きましたが、今後は局所再発や遠隔転移には注意が必要と思われます。

術後2週目で抜糸に来院したシフォン君です。

縫合部は瘡蓋(かさぶた)が形成されていますが、皮膚の癒合は問題なく完了しています。

抜糸後の患部です。

非常に大きな脂肪肉腫でしたが、術後の経過もシフォン君は良好です。

シフォン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

最近は、エキゾッチクアニマルの腫瘍に関する記事ばかり書いてます。

犬猫も腫瘍疾患も年々増加している感がありますが、エキゾチックアニマルの腫瘍に関してははるかに犬猫を凌駕してます。

しかも、犬猫よりも大きく増殖した腫瘍を摘出する症例が多いのです。

これは、エキゾチックアニマルの飼主様の出来物(腫瘍)に対する意識の差もあるように思います。

本日は、モルモットの腫瘍です。

脂肪腫はごく一般的に皮下脂肪に発生する良性腫瘍で、その発生部位や大きさに合わせて外科的に摘出することが多いです。

今回は、脂肪腫ではなく悪性の脂肪肉腫です。

モルモットのシフォン君(雄、7歳2か月齢、体重950g)は、左の肘の周辺に腫瘤が出来て次第に大きくなり来院されました。

かなり大きい腫瘤です。

まずは患部周辺をバリカンで剃毛しました。

下写真の黄色丸が剃毛後の患部です。

これだけ大きな腫瘤になると、色んなところで引っかけて、皮膚が裂けたりするようになると思われます。

念のため、細胞診を実施しましたが脂肪細胞しか取れずに、脂肪腫であろうと思われました。

飼い主様の意向もあり、外科的に摘出することとなりました。

シフォン君の年齢も考慮して慎重に麻酔をかけます。

導入麻酔から維持麻酔に切り替えました。

生体情報モニターの電極を装着します。

出来る限り、腫瘍のマージンを取りたいのですが、場所が肘関節に干渉する部位なので非常に悩ましいです。

まず腫瘤の周囲から硬性メスで切開を始めます。

腫瘤の周囲には血管が浸潤していますので、バイポーラ(電気メス)で止血を同時に行います。

指先の感触で言えば、まさに脂肪の塊です。

次いで、腫瘍の皮膚外周部にメスで切開を入れます。

腫瘤の摘出はこれで完了です。

患部は縫合時に緊張がかかりますから、皮下組織と皮膚とを鈍性に剥離して、少しでも皮膚を伸張して皮膚癒合に有利になるようにします。

摘出後の患部です。

大きな腫瘤であったため、皮膚欠損は大きいです。

上腕骨の周辺組織が露出されています。

綺麗に皮膚癒合できるよう5‐0ナイロン糸で細かく縫合します。

縫合はこれで終了です。

良く見ると別の部位に皮膚の腫瘤を認めました。

同じく、この腫瘤も摘出しました。

麻酔を切り、これで手術は終了です。

麻酔から無事覚醒したシフォン君です。

左の肘は、縫合で皮膚が突張ってますから、歩きにくそうです。

腫瘤は重量が35gもありました。

シフォン君の体重が950gですから、そこそこの重さです。

腫瘤の大きさは、30×40×50㎜でした。

皮膚切開側です。

切開部の裏側です。

腫瘤に切開を加えた写真です。

メス切開時の感触は柔らかい脂肪組織そのものです。

病理検査にこの腫瘤を出しました。

低倍率像です。

空胞を形成している脂肪細胞が認められます。

中等度の拡大像です。

下写真は高倍率像です。

真皮から皮下組織にかけてシート状に増殖する多形性・異型性を示す類円形・紡錘形の腫瘍細胞が特徴です。

成熟脂肪細胞の様に細胞質が豊富で明るい空胞状を呈する腫瘍細胞が頻繁に観察されます。

今回、摘出した組織は脂肪細胞由来の悪性腫瘍(脂肪肉腫)でした。

摘出は完全であるとの病理医からの所見を頂きましたが、今後は局所再発や遠隔転移には注意が必要と思われます。

術後2週目で抜糸に来院したシフォン君です。

縫合部は瘡蓋(かさぶた)が形成されていますが、皮膚の癒合は問題なく完了しています。

抜糸後の患部です。

非常に大きな脂肪肉腫でしたが、術後の経過もシフォン君は良好です。

シフォン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック 院長 | 記事URL

モルモットの口腔内膿瘍(臼歯過長による)

こんにちは 院長の伊藤です。

年間を通してこの4月、5月はフィラリア予防、狂犬病ワクチン接種などのイベントで我々は忙殺されます。

何とか、本日ブログを更新する時間が出来ました。

モルモットは、テンジクネズミ科の齧歯類で千年以上前から馴化されて、ペットとしての長い歴史を持っています。

モルモットにおいても各種疾患は存在します。

過去の統計的資料によれば、モルモット606症例の疾病別の割合は皮膚疾患が36%、泌尿器疾患が17%、歯科疾患が15%と続いています。

歯科疾患の内訳としては、咬合異常が78%、切歯破損9%、不整咬合9%です。

そして不整咬合の60%が臼歯の過長と報告されています。

モルモットのおかめちゃん(雌、2歳6か月齢)は左の頬が腫れているとのことで来院されました。

下写真はおかめちゃんの腫大している左頬です。

かなり大きく腫れているのがお分かり頂けると思います。

触診すると腫大した頬の内容が液体を示す波動感があります。

経験的に膿瘍であると思われましたので、試験的に注射針で穿刺しました。

下写真は穿刺した瞬間に排膿しているところです。

手指による圧迫排膿を実施しています。

出来る限りの排膿した後の写真です。

先の腫大した写真と比べて頬がスッキリしているのがお分かり頂けると思います。

問題はこの皮下膿瘍の原因を明らかにしないとまた再発するということです。

齧歯類の上顎・下顎および頬周辺の腫大は多くが歯科疾患が関与していることが多いです。

おかめちゃんの口腔内の検査を実施しました。

最初に目につくのは切歯が過剰に伸びている点です。

次いで、頬を広げる器具を用いて臼歯を確認したところ、著しい右臼歯の過長が見つかりました。

下写真の黄色矢印は、右臼歯が過剰に伸びているところを示しています。

良く診ると過長の臼歯の先端が、反対側の左頬に突き刺さっているのがお分かり頂けると思います。

臼歯用のニッパーを用いて臼歯の過長部分を切断します。

切断した部位を臼歯用ヤスリで舌に干渉しないように研磨します。

下写真の黄色丸は適切な長さに調整した臼歯です。

最後の仕上げに過長してる下顎切歯(下写真黄色丸)を切歯用ニッパーで切断します。

切歯切断面をヤスリで研磨して終了です。

しばらくは抗生剤と鎮痛剤の内服が必要です。

今回のおかめちゃんは、切歯も臼歯も不整咬合により過長していました。

特に右臼歯が伸びすぎて、左頬内側を穿孔してそこからの細菌感染で膿瘍が形成され、左頬の腫脹に至ったものです。

齧歯類である以上、歯は終生にわたり伸び続けるわけですから、定期的に歯科検診を受けられることをお勧めします。

おかめちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

年間を通してこの4月、5月はフィラリア予防、狂犬病ワクチン接種などのイベントで我々は忙殺されます。

何とか、本日ブログを更新する時間が出来ました。

モルモットは、テンジクネズミ科の齧歯類で千年以上前から馴化されて、ペットとしての長い歴史を持っています。

モルモットにおいても各種疾患は存在します。

過去の統計的資料によれば、モルモット606症例の疾病別の割合は皮膚疾患が36%、泌尿器疾患が17%、歯科疾患が15%と続いています。

歯科疾患の内訳としては、咬合異常が78%、切歯破損9%、不整咬合9%です。

そして不整咬合の60%が臼歯の過長と報告されています。

モルモットのおかめちゃん(雌、2歳6か月齢)は左の頬が腫れているとのことで来院されました。

下写真はおかめちゃんの腫大している左頬です。

かなり大きく腫れているのがお分かり頂けると思います。

触診すると腫大した頬の内容が液体を示す波動感があります。

経験的に膿瘍であると思われましたので、試験的に注射針で穿刺しました。

下写真は穿刺した瞬間に排膿しているところです。

手指による圧迫排膿を実施しています。

出来る限りの排膿した後の写真です。

先の腫大した写真と比べて頬がスッキリしているのがお分かり頂けると思います。

問題はこの皮下膿瘍の原因を明らかにしないとまた再発するということです。

齧歯類の上顎・下顎および頬周辺の腫大は多くが歯科疾患が関与していることが多いです。

おかめちゃんの口腔内の検査を実施しました。

最初に目につくのは切歯が過剰に伸びている点です。

次いで、頬を広げる器具を用いて臼歯を確認したところ、著しい右臼歯の過長が見つかりました。

下写真の黄色矢印は、右臼歯が過剰に伸びているところを示しています。

良く診ると過長の臼歯の先端が、反対側の左頬に突き刺さっているのがお分かり頂けると思います。

臼歯用のニッパーを用いて臼歯の過長部分を切断します。

切断した部位を臼歯用ヤスリで舌に干渉しないように研磨します。

下写真の黄色丸は適切な長さに調整した臼歯です。

最後の仕上げに過長してる下顎切歯(下写真黄色丸)を切歯用ニッパーで切断します。

切歯切断面をヤスリで研磨して終了です。

しばらくは抗生剤と鎮痛剤の内服が必要です。

今回のおかめちゃんは、切歯も臼歯も不整咬合により過長していました。

特に右臼歯が伸びすぎて、左頬内側を穿孔してそこからの細菌感染で膿瘍が形成され、左頬の腫脹に至ったものです。

齧歯類である以上、歯は終生にわたり伸び続けるわけですから、定期的に歯科検診を受けられることをお勧めします。

おかめちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック 院長 | 記事URL

モルモットの断脚手術(その2)

こんんちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのはモルモットの断脚手術です。

以前、モルモットの断脚についてはコメントをしました。

その詳細はこちらをクリックして下さい。

モルモットのモカちゃん(11か月齢、雌)は右の後肢をどうやら骨折したみたいとのことで来院されました。

明らかに右後肢はぶらぶらであり、皮膚を裂いて骨が突出していました(下写真黄色丸)。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は脛骨遠位端の骨折部位を示しています。

下写真黄色矢印は骨折端が皮膚を破って、飛び出している所を示します。

次いで側臥の画像で黄色丸が骨折部です。

拡大像です。

モルモットの骨折には種々の原因が挙げられますが、高所からの落下や飼主に踏まれたり、ケージの扉やすのこに肢を挟んだりしたりするケースが多いようです。

モカちゃんの場合ははっきりした原因は不明なのですが、恐らくはすのこに指を挟んで暴れて折れたのではないのかと思われます。

骨折端が開放骨折で高度に細菌感染している点、脛骨の遠位端骨折とのことで骨折端の固定が難しい点から断脚手術を選択させて頂きました。

出来るだけ、断脚は避けたかったのですが残念です。

断脚の部位は、大腿骨骨幹部と決めました。

これは、骨折端が膝関節よりも遠位に存在している場合に実施されます。

モカちゃんに全身麻酔をかけます。

イソフルランによる導入麻酔のために麻酔箱にモカちゃんを入れます。

次いで維持麻酔に移ります。

開放骨折している箇所は大きく皮膚欠損が認められます。

皮膚の色がうっ血色を示してます。

骨折部を滅菌したテープで保護して、骨折部位より上方にある大腿骨の中央部に切開ラインを入れます。

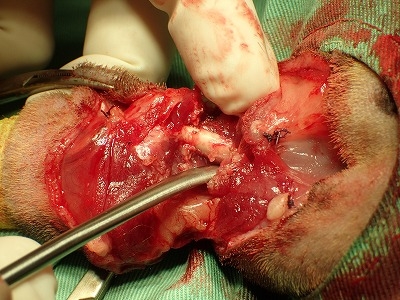

下写真黄色矢印は大腿動静脈を示しています。

この大腿動静脈を縫合糸で結紮します。

主要な動静脈の結紮は終了しました。

血管をメスで離断します。

太い血管を離断後、出血がないか確認します。

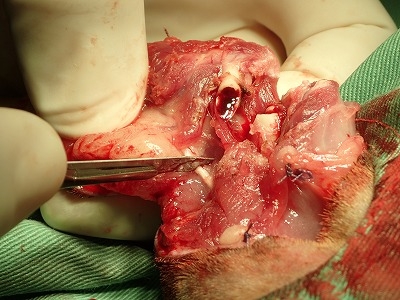

問題なければ大腿中央部を走行する筋肉群(縫工筋や大腿四頭筋など)をメスで離断していきます。

下写真は大腿骨を露出させた所です。

電動鋸を用いて大腿骨を切断します。

大腿骨を離断しました。

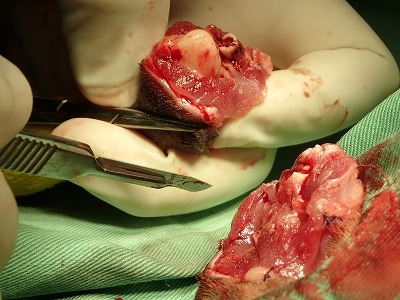

次に坐骨神経を含めて大腿外側面の筋肉(大腿二頭筋)を切断します。

これで断脚処置は終わりです。

次いで、大腿骨の切断面を骨剪刃でトリミングします。

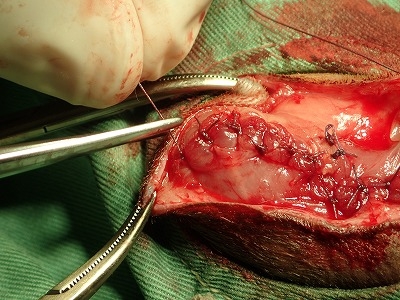

患部に抗生剤を滴下します。

大腿二頭筋や大腿四頭筋を使って、大腿骨切断端を包み込みます。

皮膚の縫合を最後に行います。

これで断脚手術は終了です。

イソフルランを停止して酸素のみで吸入させています。

リンゲル液を皮下輸液します。

麻酔から覚醒したモカちゃんです。

縫合部をモルモットは気にして咬み始めると縫合糸は簡単に切られてしまうため、エリザベスカラーを装着しました。

3日後の退院直前のモカちゃんです。

患部からの出血もなく術後は良好です。

2週間後のモカちゃんです。

抜糸で来院されました。

皮膚の縫合部は綺麗に癒合しています。

モカちゃんは術後の歩行も特に問題なく、生活の質を落とすことなく頑張っています。

モルモットは歩行時に肢が短いため、床面との干渉が断脚部の皮膚に現れますが、骨切断端を大腿部筋肉で余裕を持って包み縫合できれば問題はないようです。

大変な手術でしたが、モカちゃんお疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのはモルモットの断脚手術です。

以前、モルモットの断脚についてはコメントをしました。

その詳細はこちらをクリックして下さい。

モルモットのモカちゃん(11か月齢、雌)は右の後肢をどうやら骨折したみたいとのことで来院されました。

明らかに右後肢はぶらぶらであり、皮膚を裂いて骨が突出していました(下写真黄色丸)。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は脛骨遠位端の骨折部位を示しています。

下写真黄色矢印は骨折端が皮膚を破って、飛び出している所を示します。

次いで側臥の画像で黄色丸が骨折部です。

拡大像です。

モルモットの骨折には種々の原因が挙げられますが、高所からの落下や飼主に踏まれたり、ケージの扉やすのこに肢を挟んだりしたりするケースが多いようです。

モカちゃんの場合ははっきりした原因は不明なのですが、恐らくはすのこに指を挟んで暴れて折れたのではないのかと思われます。

骨折端が開放骨折で高度に細菌感染している点、脛骨の遠位端骨折とのことで骨折端の固定が難しい点から断脚手術を選択させて頂きました。

出来るだけ、断脚は避けたかったのですが残念です。

断脚の部位は、大腿骨骨幹部と決めました。

これは、骨折端が膝関節よりも遠位に存在している場合に実施されます。

モカちゃんに全身麻酔をかけます。

イソフルランによる導入麻酔のために麻酔箱にモカちゃんを入れます。

次いで維持麻酔に移ります。

開放骨折している箇所は大きく皮膚欠損が認められます。

皮膚の色がうっ血色を示してます。

骨折部を滅菌したテープで保護して、骨折部位より上方にある大腿骨の中央部に切開ラインを入れます。

下写真黄色矢印は大腿動静脈を示しています。

この大腿動静脈を縫合糸で結紮します。

主要な動静脈の結紮は終了しました。

血管をメスで離断します。

太い血管を離断後、出血がないか確認します。

問題なければ大腿中央部を走行する筋肉群(縫工筋や大腿四頭筋など)をメスで離断していきます。

下写真は大腿骨を露出させた所です。

電動鋸を用いて大腿骨を切断します。

大腿骨を離断しました。

次に坐骨神経を含めて大腿外側面の筋肉(大腿二頭筋)を切断します。

これで断脚処置は終わりです。

次いで、大腿骨の切断面を骨剪刃でトリミングします。

患部に抗生剤を滴下します。

大腿二頭筋や大腿四頭筋を使って、大腿骨切断端を包み込みます。

皮膚の縫合を最後に行います。

これで断脚手術は終了です。

イソフルランを停止して酸素のみで吸入させています。

リンゲル液を皮下輸液します。

麻酔から覚醒したモカちゃんです。

縫合部をモルモットは気にして咬み始めると縫合糸は簡単に切られてしまうため、エリザベスカラーを装着しました。

3日後の退院直前のモカちゃんです。

患部からの出血もなく術後は良好です。

2週間後のモカちゃんです。

抜糸で来院されました。

皮膚の縫合部は綺麗に癒合しています。

モカちゃんは術後の歩行も特に問題なく、生活の質を落とすことなく頑張っています。

モルモットは歩行時に肢が短いため、床面との干渉が断脚部の皮膚に現れますが、骨切断端を大腿部筋肉で余裕を持って包み縫合できれば問題はないようです。

大変な手術でしたが、モカちゃんお疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック 院長 | 記事URL

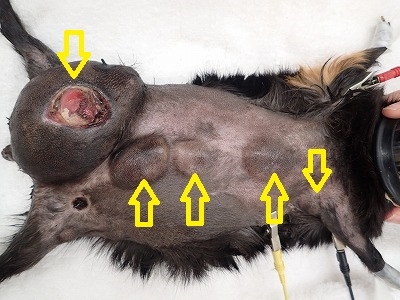

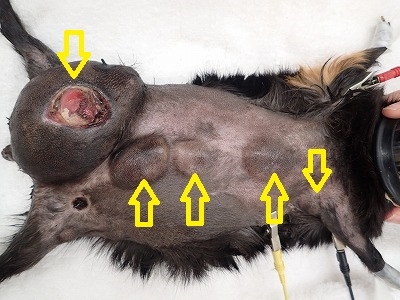

モルモットの乳腺腫瘍・脂肪腫及び膣脱

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのはモルモットの乳腺腫瘍です。

さらに乳腺腫瘍に加えて何ヶ所も脂肪腫の合併症が認められたケースです。

アビシニアン・モルモットのくろちゃん(4歳、雌、体重900g))は乳腺が大きく腫大しているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が右側の高度の乳腺が腫大してます。

モルモットの乳腺は雄雌ともに両鼠蹊部に一対しか存在しません。

さらに加えて、くろちゃんは膣が脱出しています(赤矢印)。

患部を拡大した写真です。

細胞診の結果、乳腺腫瘍であることが判明しました。

実はくろちゃんの飼主様はこの腫瘍が大きい点から、手術による摘出は諦め、抗生剤や鎮痛剤で対症療法を受けてみえました。

その中で膣脱を発症したことから、手術による解決を希望される運びとなりました。

まずレントゲン撮影を実施しました。

黄色矢印が腫瘍を示します。

何ヶ所も腫瘍が認められます。

特に右乳腺は腫脹が著しく、熱感を伴っているため乳腺内の膿瘍も考えられます。

既に患部の腫脹は高度で床材との干渉による出血も甚だしい状態(下写真黄色丸)です。

腫瘍摘出手術と膣脱整復手術を行います。

イソフルランによる導入麻酔を実施します。

次いで麻酔マスクによる維持麻酔に変えます。

右乳房は皮膚が裂けており、患部にはチモシーなどが入り込んでいる状態なので念入りに消毒洗浄を行います。

皮膚の洗浄・剃毛・消毒が完了しました。

下写真黄色矢印が腫瘍を示しています。

右乳房は最後にして、まずは小さな腫瘍から摘出して行きます。

電気メスのモノポーラとバイポーラを使い分けて摘出します。

脂肪腫です。

良性の腫瘍ですが、モルモットの場合は突然大きく腫大することもあるため、今回は全て摘出することとしました。

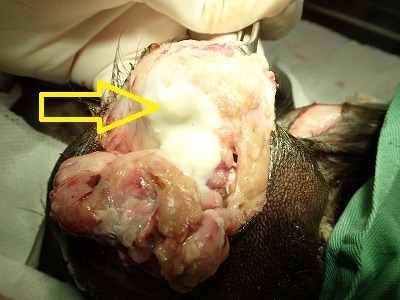

さて次は、右乳房摘出です。

本来なら、乳房の付根から皮膚ごと切開するところです。

おそらく摘出後の縫い代が確保できないと考えて、すでに裂けている皮膚から切開を始めました。

腫瘍内部には膿瘍が形成されており、少し圧迫するだけで排膿があります(下写真黄色矢印)。

最後に皮膚を離断する予定で皮膚内を削ぐように乳腺腫瘍をバイポーラで剥離切除して行きます。

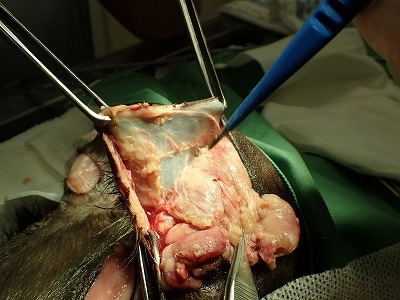

乳房ごと摘出完了です。

腫瘍の急激な増殖で伸びきってる皮膚を離断します。

乳腺腫瘍摘出後の患部です。

大きな出血もなく、摘出できました。

腫瘍切除した部位をこれから縫合して行きます。

小さな体に何針も縫合するのは可哀そうですが、創部が癒合するまで我慢して頂きます。

縫合終了です。

腫大していた右乳房周辺はこれでスッキリしました。

最後に膣脱を整復します。

膣を消毒し、鉗子でゆっくりと押し戻すことで、整復はスムーズに完了しました。

再脱出を防ぐために外陰部の両端を縫合して、絞り込みます。

これで、手術は全て終了となります。

麻酔の覚醒直後のくろちゃんです。

翌日は少しですが、食餌を食べる元気が出てきています。

今回摘出した腫瘍です。

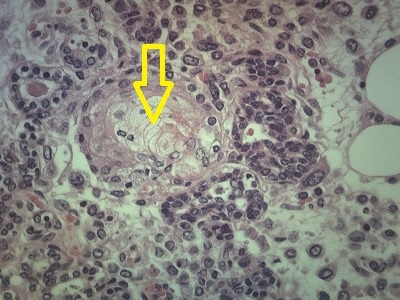

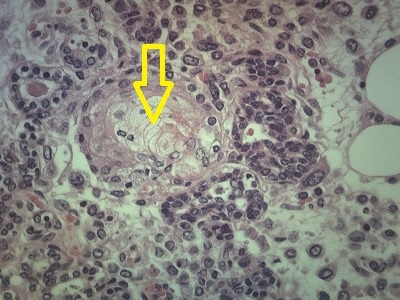

上の写真の右乳腺腫瘍の病理写真です。

黄色丸は壊死した乳房組織で、赤丸は壊死組織を取り囲むリンパ球、マクロファージ、白血球などの炎症系細胞群です。

下写真の赤矢印は乳汁で、黄色丸は脂腺に分化した腫瘍細胞です。

下写真黄色矢印も同じく、脂腺分化した乳腺腫瘍細胞です。

今回のくろちゃんの場合は、多形性はあるものの異型性の乏しい乳腺単純腺腫とのことでした。

悪性腫瘍の所見は認められなかったのは幸いでした。

ただくろちゃんは、腫瘍の損傷部からの細菌感染が高度なので、抗生剤の投薬は暫く必要となります。

モルモットの腫瘍は短期間で高度に腫大しますので、早期発見早期摘出を心がけて頂ければと思います。

くろちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのはモルモットの乳腺腫瘍です。

さらに乳腺腫瘍に加えて何ヶ所も脂肪腫の合併症が認められたケースです。

アビシニアン・モルモットのくろちゃん(4歳、雌、体重900g))は乳腺が大きく腫大しているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が右側の高度の乳腺が腫大してます。

モルモットの乳腺は雄雌ともに両鼠蹊部に一対しか存在しません。

さらに加えて、くろちゃんは膣が脱出しています(赤矢印)。

患部を拡大した写真です。

細胞診の結果、乳腺腫瘍であることが判明しました。

実はくろちゃんの飼主様はこの腫瘍が大きい点から、手術による摘出は諦め、抗生剤や鎮痛剤で対症療法を受けてみえました。

その中で膣脱を発症したことから、手術による解決を希望される運びとなりました。

まずレントゲン撮影を実施しました。

黄色矢印が腫瘍を示します。

何ヶ所も腫瘍が認められます。

特に右乳腺は腫脹が著しく、熱感を伴っているため乳腺内の膿瘍も考えられます。

既に患部の腫脹は高度で床材との干渉による出血も甚だしい状態(下写真黄色丸)です。

腫瘍摘出手術と膣脱整復手術を行います。

イソフルランによる導入麻酔を実施します。

次いで麻酔マスクによる維持麻酔に変えます。

右乳房は皮膚が裂けており、患部にはチモシーなどが入り込んでいる状態なので念入りに消毒洗浄を行います。

皮膚の洗浄・剃毛・消毒が完了しました。

下写真黄色矢印が腫瘍を示しています。

右乳房は最後にして、まずは小さな腫瘍から摘出して行きます。

電気メスのモノポーラとバイポーラを使い分けて摘出します。

脂肪腫です。

良性の腫瘍ですが、モルモットの場合は突然大きく腫大することもあるため、今回は全て摘出することとしました。

さて次は、右乳房摘出です。

本来なら、乳房の付根から皮膚ごと切開するところです。

おそらく摘出後の縫い代が確保できないと考えて、すでに裂けている皮膚から切開を始めました。

腫瘍内部には膿瘍が形成されており、少し圧迫するだけで排膿があります(下写真黄色矢印)。

最後に皮膚を離断する予定で皮膚内を削ぐように乳腺腫瘍をバイポーラで剥離切除して行きます。

乳房ごと摘出完了です。

腫瘍の急激な増殖で伸びきってる皮膚を離断します。

乳腺腫瘍摘出後の患部です。

大きな出血もなく、摘出できました。

腫瘍切除した部位をこれから縫合して行きます。

小さな体に何針も縫合するのは可哀そうですが、創部が癒合するまで我慢して頂きます。

縫合終了です。

腫大していた右乳房周辺はこれでスッキリしました。

最後に膣脱を整復します。

膣を消毒し、鉗子でゆっくりと押し戻すことで、整復はスムーズに完了しました。

再脱出を防ぐために外陰部の両端を縫合して、絞り込みます。

これで、手術は全て終了となります。

麻酔の覚醒直後のくろちゃんです。

翌日は少しですが、食餌を食べる元気が出てきています。

今回摘出した腫瘍です。

上の写真の右乳腺腫瘍の病理写真です。

黄色丸は壊死した乳房組織で、赤丸は壊死組織を取り囲むリンパ球、マクロファージ、白血球などの炎症系細胞群です。

下写真の赤矢印は乳汁で、黄色丸は脂腺に分化した腫瘍細胞です。

下写真黄色矢印も同じく、脂腺分化した乳腺腫瘍細胞です。

今回のくろちゃんの場合は、多形性はあるものの異型性の乏しい乳腺単純腺腫とのことでした。

悪性腫瘍の所見は認められなかったのは幸いでした。

ただくろちゃんは、腫瘍の損傷部からの細菌感染が高度なので、抗生剤の投薬は暫く必要となります。

モルモットの腫瘍は短期間で高度に腫大しますので、早期発見早期摘出を心がけて頂ければと思います。

くろちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック 院長 | 記事URL