泌尿器の疾患/猫

2015年9月12日 土曜日

猫の恥骨前尿道造瘻術(尿路変更術)

こんにちは 院長の伊藤です。

尿石症を背景に排尿障害で苦しんでいる猫は多いです。

これまでにも猫の尿石症とその治療についてはコメントさせて頂きました。

そして、この尿石症で排尿不可能となり、尿毒症に至る症例については外科的手術で尿路変更術を施します。

以前、その尿路変更術の一つである会陰尿道瘻形成術について報告をさせて頂きました。

その詳細はこちらをクリックして下さい。

会陰尿道瘻形成術が功を奏しないとき、骨盤腔内の尿道損傷、あるいは猫泌尿器症候群に有用とされる恥骨前尿道造瘻術を本日ご紹介させて頂きます。

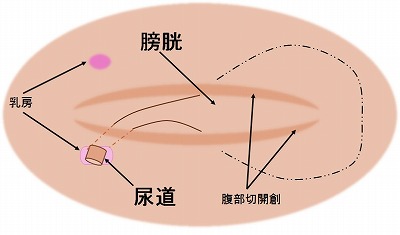

この術式の特徴は、尿道を骨盤腔内を通過させることなく腹壁に開口させるものです。

イメージとしては、乳房に尿道を移動させて、乳房から排尿させる手術です。

猫のぴーちゃん(手術当時2歳、雄)はストルバイト尿石症により、以前から排尿障害を繰り返しており、当院にて会陰尿道瘻形成術を受けました。

その後の経過は9か月ほど良好であったのですが、再度排尿障害を起こし始めました。

入院して頂き、尿道カテーテルを挿入して排尿障害の改善を試みましたが効果が認められません。

救命処置として恥骨前尿道造瘻術を行うこととしました。

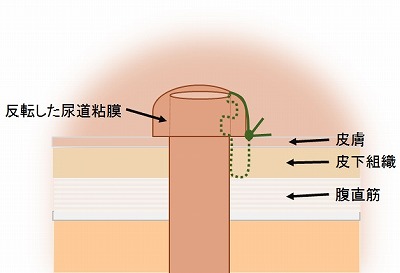

開腹して、骨盤腔内にある尿道を牽引して一番下の第4乳房を切除して、牽引してきた尿道を乳房のあった位置から皮膚に縫合します(下イラスト参照)。

手術の前半は、ビデオで撮影していたため、荒い静止画像で申し訳ありません。

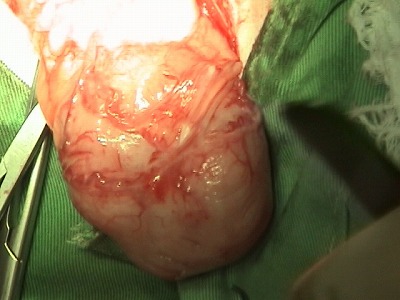

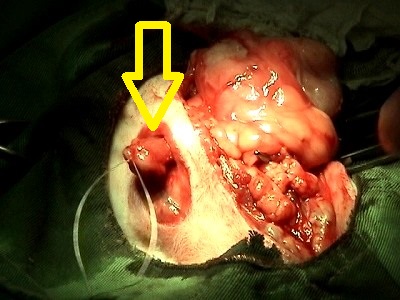

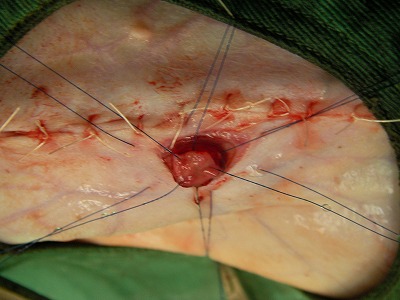

下写真は開腹して体外に出した膀胱です。

排尿障害により、膀胱炎も併発し膀胱壁は肥厚してゴツゴツしています。

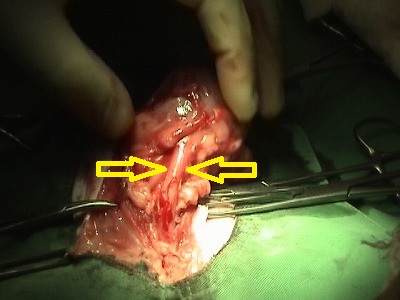

下写真の黄色矢印で示したのが、膀胱を牽引して骨盤腔に近い位置にある尿道です。

下写真黄色矢印が、さらに骨盤腔から牽引してきた尿道です。

尿道で一番太い箇所です。

この尿道を鋏でカットします。

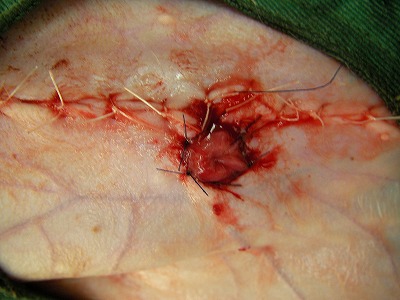

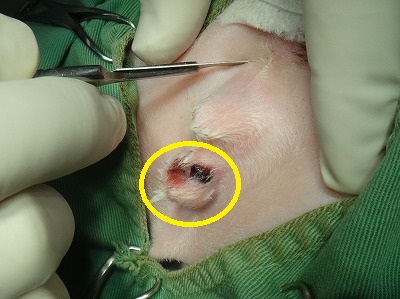

カットした尿道の断面です(下写真黄色丸)。

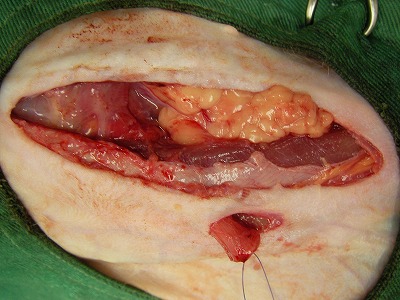

次に乳房をカットします。

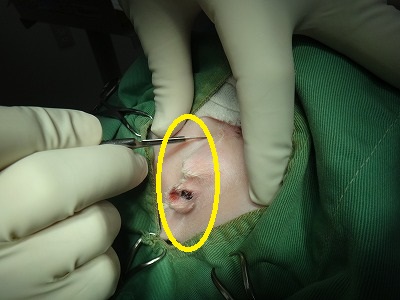

下写真の円形になっているところが乳房のあった部位です。

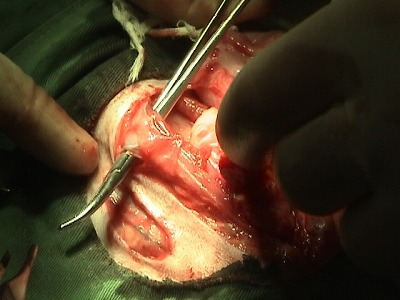

乳房の直下の腹筋に穴を開けて尿道が通るようにします。

尿道を体外に誘導しました(下写真黄色矢印)。

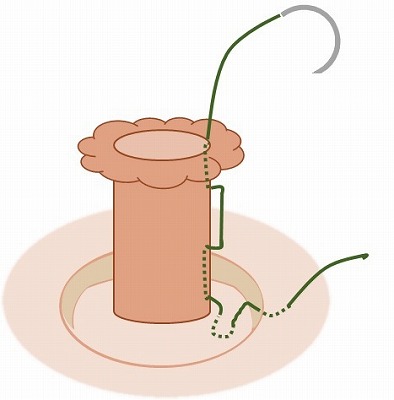

次に、体外に牽引した尿道(下イラストの茶色い円柱状のもの)を皮下組織と皮膚に5-0の非吸収性モノフィラメント縫合糸で縫合していきます。

下イラストの要領で実施します。

実際の写真は以下の通りです。

以下の写真はデジカメのもので画像は多少見やすくなっていると思います。

体外に誘導した尿道を6か所で、皮膚・皮下組織・尿道と縫合糸を通します。

最後に、尿道カテーテルをこの新たな尿道口へ留置し、排尿を確保させます。

尿道カテーテルを抜去した後、確実に自力で排尿できるまで入院して頂き、1週間後の退院となりました。

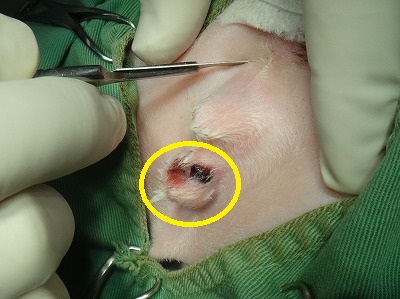

術後30日後のぴーちゃんです。

下写真の黄色丸が体外に出した尿道を皮膚に縫合した部位です。

術後30日でもまだピンク色を呈し、術部の血行が良好なのが伺えます。

排尿も自力で可能であり、患部周辺の若干の尿カブレは認められるものの、患部を衛生的に清拭することでクリアできています。

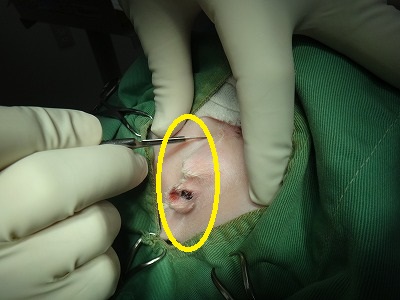

術後3か月のぴーちゃんです。

トイレで排尿時の音が、離れていても聞こえる位に快適に排尿が出来るようになりました。

術部の拡大写真(黄色丸)です。

さらに2年後のぴーちゃんです。

開腹時の縫合跡が、皮膚の牽引により明瞭です。

術部(下写真黄色丸)は小さな穴という感じで認められます。

排尿も気持ちよく出来ていますが、長毛種のため尿のしぶきが被毛に付くため、まめな術部の剃毛が必要です。

この術式は本来の尿路とは異なる部位に尿道を再建・開口させます。

排尿させなければ、命に関わりますから止むを得ない処置ですが、自力で蓄尿・排尿は可能です。

乳房からの排尿となりますので、術部を清潔に保つ配慮は不可欠です。

また床面との接触、干渉もありますので尿道口の炎症から膀胱炎に至るケースもあります。

ぴーちゃん、気持ちよく排尿できるようになって良かったね!

最後に仲良しのお兄ちゃんとのツーショットです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2015年2月25日 水曜日

猫の会陰部尿道瘻形成術

こんにちは 院長の伊藤です!

猫は排尿障害を起こすことが多い動物です。

以前にもご紹介した尿石症などはその代表です。

興味のある方はこちらを参照下さい。

完全に排尿できなくなると猫は48時間以内に尿毒症に陥ります。

その結果、最悪死亡することも想定されます。

排尿障害をクリアするため、尿道を会陰部に開口させる外科手術があります。

会陰部尿道瘻形成術と呼ばれる手術法です。

この手術は、緊急事態に選択されることが多いです。

この手術を本日はご紹介させて頂きます。

雑種猫のセルキ君(2歳、去勢済)は排尿できなくて、ぐったりしているとのことで来院されました。

下腹部を触診すると膀胱はパンパンに腫れており、セルキ君は眼も虚ろで軽度の虚脱状態になっていました。

下腹部を圧迫することで強制排尿を施行しましたが、不可能でした。

まず皮膚から膀胱を穿刺し、注射器で尿を回収することにしました。

尿を検査したところ、ストルバイト結晶が多数確認されました。

排尿障害の原因は、このストルバイト結晶が尿道に詰まったことによるものでした。

尿道内にまず、カテーテル挿入を試みましたが、尿道口3~4cmのところで先にカテーテルを進めることが出来なくなりました。

生理食塩水を注射器で注入するも、完全に尿道は閉塞状態となっています。

次に超音波を発振させて尿道に閉塞している結晶を破砕できないか試みました(下写真)が、ダメでした。

血液検査の結果、BUN60.2mg/dl、CRE2.6mg/dlと言う結果で高窒素血症を呈しています。

腎不全で要注意の状態です。

このままでは、尿毒症に陥るのも時間の問題です。

そこでセルキ君の会陰部に直接尿道を開口させて、自力で排尿を可能にする会陰部尿道瘻形成術を実施することにしました。

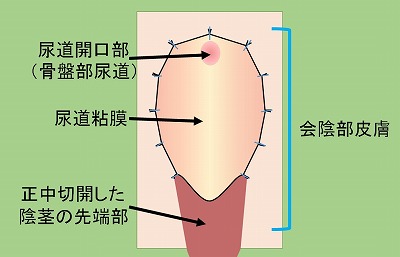

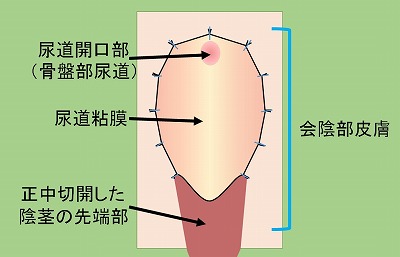

この手術は陰茎の根元部分の尿道を切開して、比較的直径の大きい骨盤部尿道を外界に開口させるように、切開部尿道粘膜と皮膚を直接縫合して外尿道口を形成します。

会陰部を露出させる体位を取ります。

猫の陰茎は下写真の黄色丸が示す包皮の中に存在しています。

包皮の真上に少し皮膚がたるんでいる箇所がありますが、これはセルキ君が過去に去勢を受けており、精巣が摘出された陰嚢の名残です。

そこで下写真の黄色丸のラインの箇所にメスを入れて、陰茎を牽引するために包皮ごと切開します。

船形に切開した皮膚を持ち上げると陰茎ごと出て来ます。

じつは陰茎の周囲には各種筋肉が走行しています。

これらの筋群を確実に切断していきます。

下写真にある陰茎腹側の坐骨海綿体筋を切断します。

次いで陰茎背側の陰茎後引筋を鋏で切除します。

この処置で陰茎を下方に牽引して引き下げることが可能となります。

牽引した陰茎の正中線部に鋏で切開を入れます。

陰茎の先端部から尿道カテーテルを入れることが出来ないため、尿道を傷つけないよう注意しながらの切開です。

尿道は陰茎の先端から骨盤部尿道という骨盤の手前の箇所まで陰茎内を通じています。

尿道の太さは骨盤部尿道が最も太いため、その部位まで切開を加え、その尿道粘膜と会陰部皮膚を縫合します。

そうすることで気持ちよく排尿することが可能となります。

イメージとしては、下のイラストの通りです。

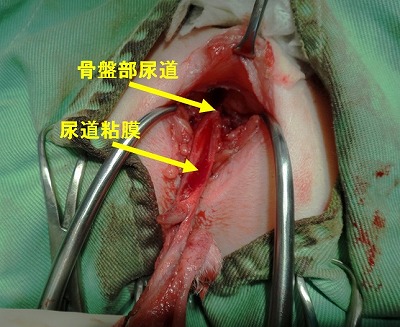

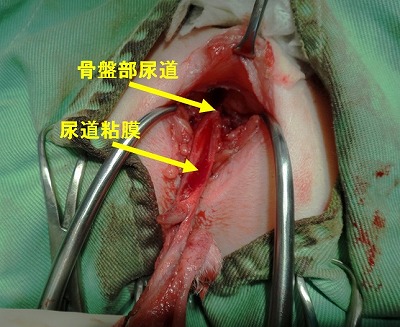

実際は下写真の通りです。

骨盤部尿道に尿道カテーテルを挿入します。

しっかりカテーテルは入り、膀胱内に蓄尿した尿を吸引します。

次に尿道粘膜と会陰部皮膚を縫合します。

一番の決め所で慎重に縫合していきます。

最後に正中切開した陰茎の先端部の名残をカットします。

これで終了となります。

尿道開口部の癒着を防ぐため、数日は尿道カテーテルを留置します。

陰茎は血液が集まる部位でもあり、思いのほか出血があります。

麻酔覚醒後のセルキ君です。

術後のセルキ君は経過も良好で、排尿も気持ちよくできるようになりました。

下写真は術後4日目のセルキ君です。

顔つきもしっかりしています。

次の写真は術後7日目のセルキ君です。

退院直前のショットです。

すでに高窒素血症は改善し、排尿もスムーズです。

下写真は術後2週間後のセルキ君のお尻です。

まだ患部が尿で汚れてジュクジュクした感じです。

次の写真は術後5週間目のセルキ君のお尻です。

非常に患部は綺麗に治まりました。

排尿も何ら支障なく出来ています。

猫の尿道結石症は、砂粒状の結石(ストラバイトやシュウ酸カルシウム)が陰茎先端部で詰まって尿路を閉塞します。

尿道カテーテルで一旦、尿路結石を排出できても再度閉塞することもあります。

加えて尿道の炎症反応や尿道カテーテルによる刺激で陰茎部尿道が狭窄を起こした場合、排尿を円滑にするためには本手術が必要となります。

陰茎を失ってしまうのは可哀そうですが、命をつなぐためには致し方ありません。

セルキ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

猫は排尿障害を起こすことが多い動物です。

以前にもご紹介した尿石症などはその代表です。

興味のある方はこちらを参照下さい。

完全に排尿できなくなると猫は48時間以内に尿毒症に陥ります。

その結果、最悪死亡することも想定されます。

排尿障害をクリアするため、尿道を会陰部に開口させる外科手術があります。

会陰部尿道瘻形成術と呼ばれる手術法です。

この手術は、緊急事態に選択されることが多いです。

この手術を本日はご紹介させて頂きます。

雑種猫のセルキ君(2歳、去勢済)は排尿できなくて、ぐったりしているとのことで来院されました。

下腹部を触診すると膀胱はパンパンに腫れており、セルキ君は眼も虚ろで軽度の虚脱状態になっていました。

下腹部を圧迫することで強制排尿を施行しましたが、不可能でした。

まず皮膚から膀胱を穿刺し、注射器で尿を回収することにしました。

尿を検査したところ、ストルバイト結晶が多数確認されました。

排尿障害の原因は、このストルバイト結晶が尿道に詰まったことによるものでした。

尿道内にまず、カテーテル挿入を試みましたが、尿道口3~4cmのところで先にカテーテルを進めることが出来なくなりました。

生理食塩水を注射器で注入するも、完全に尿道は閉塞状態となっています。

次に超音波を発振させて尿道に閉塞している結晶を破砕できないか試みました(下写真)が、ダメでした。

血液検査の結果、BUN60.2mg/dl、CRE2.6mg/dlと言う結果で高窒素血症を呈しています。

腎不全で要注意の状態です。

このままでは、尿毒症に陥るのも時間の問題です。

そこでセルキ君の会陰部に直接尿道を開口させて、自力で排尿を可能にする会陰部尿道瘻形成術を実施することにしました。

この手術は陰茎の根元部分の尿道を切開して、比較的直径の大きい骨盤部尿道を外界に開口させるように、切開部尿道粘膜と皮膚を直接縫合して外尿道口を形成します。

会陰部を露出させる体位を取ります。

猫の陰茎は下写真の黄色丸が示す包皮の中に存在しています。

包皮の真上に少し皮膚がたるんでいる箇所がありますが、これはセルキ君が過去に去勢を受けており、精巣が摘出された陰嚢の名残です。

そこで下写真の黄色丸のラインの箇所にメスを入れて、陰茎を牽引するために包皮ごと切開します。

船形に切開した皮膚を持ち上げると陰茎ごと出て来ます。

じつは陰茎の周囲には各種筋肉が走行しています。

これらの筋群を確実に切断していきます。

下写真にある陰茎腹側の坐骨海綿体筋を切断します。

次いで陰茎背側の陰茎後引筋を鋏で切除します。

この処置で陰茎を下方に牽引して引き下げることが可能となります。

牽引した陰茎の正中線部に鋏で切開を入れます。

陰茎の先端部から尿道カテーテルを入れることが出来ないため、尿道を傷つけないよう注意しながらの切開です。

尿道は陰茎の先端から骨盤部尿道という骨盤の手前の箇所まで陰茎内を通じています。

尿道の太さは骨盤部尿道が最も太いため、その部位まで切開を加え、その尿道粘膜と会陰部皮膚を縫合します。

そうすることで気持ちよく排尿することが可能となります。

イメージとしては、下のイラストの通りです。

実際は下写真の通りです。

骨盤部尿道に尿道カテーテルを挿入します。

しっかりカテーテルは入り、膀胱内に蓄尿した尿を吸引します。

次に尿道粘膜と会陰部皮膚を縫合します。

一番の決め所で慎重に縫合していきます。

最後に正中切開した陰茎の先端部の名残をカットします。

これで終了となります。

尿道開口部の癒着を防ぐため、数日は尿道カテーテルを留置します。

陰茎は血液が集まる部位でもあり、思いのほか出血があります。

麻酔覚醒後のセルキ君です。

術後のセルキ君は経過も良好で、排尿も気持ちよくできるようになりました。

下写真は術後4日目のセルキ君です。

顔つきもしっかりしています。

次の写真は術後7日目のセルキ君です。

退院直前のショットです。

すでに高窒素血症は改善し、排尿もスムーズです。

下写真は術後2週間後のセルキ君のお尻です。

まだ患部が尿で汚れてジュクジュクした感じです。

次の写真は術後5週間目のセルキ君のお尻です。

非常に患部は綺麗に治まりました。

排尿も何ら支障なく出来ています。

猫の尿道結石症は、砂粒状の結石(ストラバイトやシュウ酸カルシウム)が陰茎先端部で詰まって尿路を閉塞します。

尿道カテーテルで一旦、尿路結石を排出できても再度閉塞することもあります。

加えて尿道の炎症反応や尿道カテーテルによる刺激で陰茎部尿道が狭窄を起こした場合、排尿を円滑にするためには本手術が必要となります。

陰茎を失ってしまうのは可哀そうですが、命をつなぐためには致し方ありません。

セルキ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年3月20日 木曜日

猫の尿石症(ストルバイト尿石症)

冬によく発症する猫の疾患に尿石症があります。

今年の冬も「おしっこが出なくてお腹が張ってきて苦しんでいます!」と来院される猫が多かったです。

尿石症とは文字通り、腎臓・尿管・膀胱・尿道に結晶・砂粒・石ができる疾患です。

その結果、排尿障害に陥り、改善されなければ尿毒症・急性腎不全に至って死亡するケースもあり、注意を要する緊急疾患であることを認識して下さい。

本日はこの猫・尿石症のご紹介です。

アメリカンショートヘアのデュオ君(4歳、去勢済)はトイレとは違う場所に排尿をするとの主訴で来院されました。

猫は泌尿器に疾患があるとこのような行動を取ることが多いです。

さらに排尿傷害を伴うとトイレに入ったまま、いつまでも唸っていたり、ポトポトと切れの悪い排尿をしたりします。

デュオ君の下腹部を触診しますと既に膀胱が腫脹しています。

恐らく排尿障害が起こっているようです。

軽く下腹部を圧迫しますと苦しそうな表情をしており、排尿は自力では難しそうです。

尿石症の可能性大とみなして、尿道に尿カテーテル(下写真黄色矢印)を挿入しました。

尿カテーテル挿入時に尿石の存在を感じ、カテーテルと尿道壁と尿石との干渉感はそのままに、何とか尿カテーテルを挿入しました。

その結果、カテーテルからボトボトと尿が出てきました。

膿盆内の尿を良く見ますと非常に細かな砂粒が沈殿しているのが分かります。

尿を試験紙で検査したところ、pHは8で、潜血反応は強陽性でした。

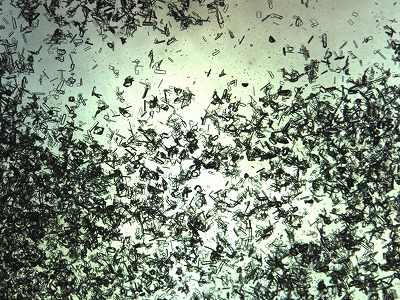

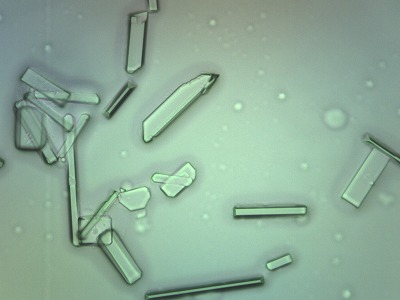

この砂粒を顕微鏡でみた画像が下写真です。

まず低倍写真です。

細かな結晶が多量に尿中に蓄積しています。

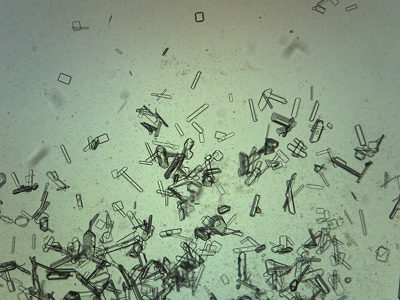

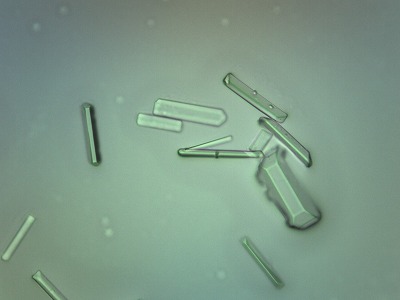

拡大像です。

さらに拡大すると

これは猫の尿石症では、一般的なストルバイト尿石(リン酸アンモニウムマグネシウム尿石)です。

生成の原因としては、尿中のマグネシウムやアンモニウム・リン酸塩の濃度上昇、マグネシウムの過剰摂取、水分の摂取量減少とされてます。

猫の正常尿は弱酸性のpH6~6.5ですが、このストラバイトはアルカリ尿でできやすいとされます。

ストルバイト結晶がガラスの破片のように尿の波動と共に膀胱粘膜傷をつけていきます。

結果、膀胱粘膜からの出血を生じ排尿痛、尿失禁、排尿困難に至ります。

ストルバイト結晶が合体して大きくなると膀胱結石となり、外科的に摘出する必要が生じます。

ちなみに下写真は、別件の患者様から摘出したストルバイト尿石です。

デュオ君は治療として、尿カテーテルから生理食塩水をフラッシュして膀胱内を洗浄しました。

膀胱洗浄を何回か繰り返して、スムーズに排尿できるのを確認しました。

尿石症の治療には、まず尿石の溶解が必要です。

ヒルズのs/dで尿石を溶かしc/dで維持し、再発を防ぎます。

ウォルサムからはpHコントロール、スペシフィックからはFSW等のラインナップがあります。

いづれにせよ、猫は嗜好性に偏りがあったりしますから、上記の療法食で食べてくれるものを与えて下さい。

あとは、水をたくさん飲ませて排尿させることです。

濃い尿は尿石が形成されやすい点、細かな砂粒状の尿石であれば排尿と同時に体外へ排出される点から飲水が推奨されます。

今回のデュオ君は膀胱炎を起こして血尿もありましたので、抗生剤・止血剤を処方しました。

今後、デュオ君は療法食を継続していく必要があります。

おやつもダメですし、療法食に一般食を混ぜたりもダメです。

食餌管理で再発防止することが大切です。

デュオ君、しっかり治していきましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL