歯・口腔の疾患/うさぎ

2022年9月19日 月曜日

ウサギの眼窩膿瘍(眼球突出)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの眼窩膿瘍です。

ウサギは齧歯目の動物である以上、歯科疾患に関わる疾病が多いです。

特に上顎部の臼歯(奥歯)が正常であれば、齧歯目ですから臼歯先端部は口腔内に伸長します。

しかし、臼歯の伸長が何らかの原因(不整咬合など)で阻害されると、眼球を支えているている眼窩という顔面の骨へと上顎臼歯歯根が過長します。

伸びすぎた上顎臼歯歯根は周囲組織と炎症を引き起こし、場合によっては膿瘍が形成されます。

その結果、眼窩に膿瘍が蓄膿し、圧迫された眼球が突出するという事態を招きます。

ネザーランドドワーフのおもちちゃん(4歳、避妊手術済み、体重1.0kg)は左眼の流涙、やや左眼球突出傾向があるとのことでの来院です。

角膜損傷はなく、眼圧測定では左右ともに正常でした。

鼻涙管の炎症を疑い、抗生剤・消炎剤の内服投薬・点眼の指示をしました。

その3週間後に左眼が一挙に突出したとのことで来院されました。

下写真で左眼球が高度に突出しているのがお分かり頂けると思います。

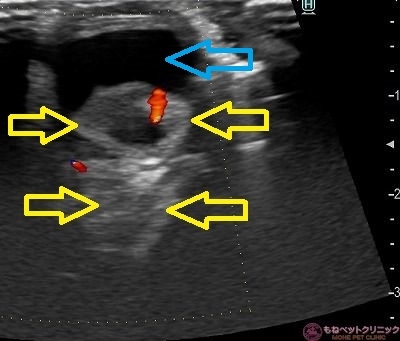

エコーで眼球の状態を検査しました。

エコーのプローブ(端子)をおもちちゃんの左眼球に当てます。

下写真がエコー結果です。

青矢印は眼球を示します。

眼球突出に伴い、眼球を瞼で保護できなくなり、眼球表面が乾燥したことから、角結膜炎および角膜損傷を起こしています。

黄色矢印は眼窩部に溜まった膿を示します。

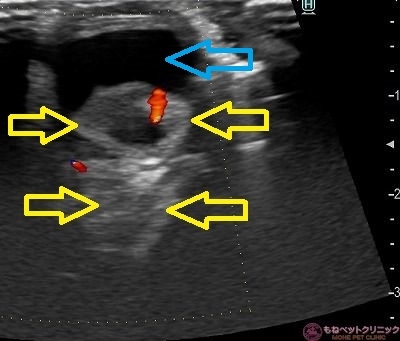

プローブの角度を変えて見たのが下のエコーです。

黄色矢印が、眼球を包み込むように溜まった眼窩内の膿です。

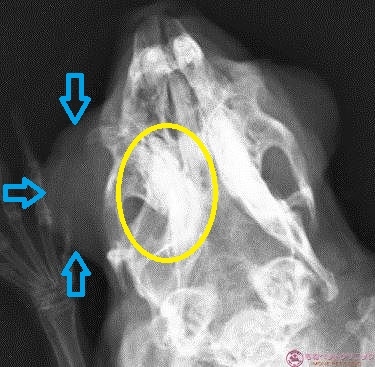

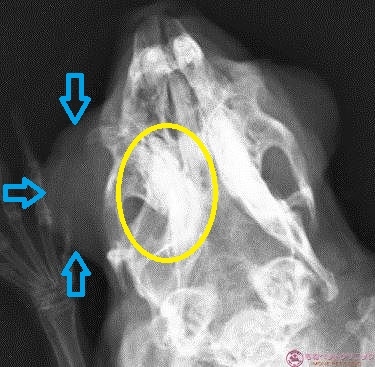

次いでレントゲン撮影を実施しました。

青矢印は突出した眼球を示します。

黄色丸は、上顎臼歯歯根部の骨破壊・骨増生及び石灰化を伴って、歯根部が眼窩内へ伸長している状態を示します。

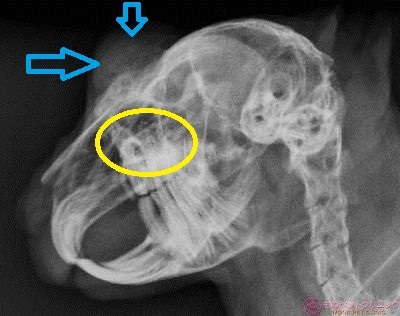

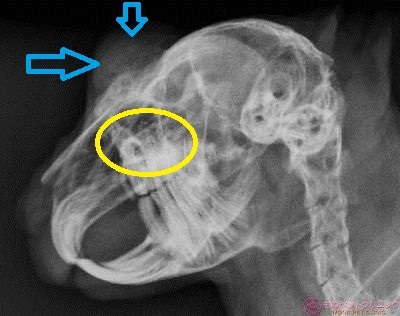

下写真青矢印は、突出した眼球です。

黄色丸は、上顎臼歯歯根部の病変(びまん性の骨吸収・石灰像)を示します。

歯根部が眼窩へと伸びてます。

上顎第3前臼歯~後臼歯歯根部に発生した膿瘍は、眼窩内に発生、蓄膿します。

今回のおもちちゃんの眼球突出は、左上顎臼歯の根尖膿瘍に端を発した眼窩膿瘍が原因で発症したものです。

このケースの根本的治療は、該当する上顎臼歯の抜歯と眼窩内の膿瘍の排出です。

口腔内を検査したところ、左上顎臼歯の動揺は認められず、加えておもちちゃんの全身状態が悪いため、全身麻酔を含めた上記処置は一先ず見合わせることとしました。

しかし、左眼球の障害がこのまま進行するようなら、眼球摘出を飼主様にお勧めしました。

出来うる限り、眼球摘出は避けたいのですが、命を守るためには止むを得ません。

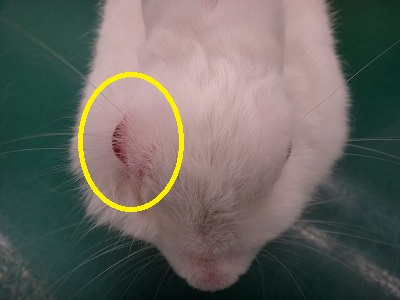

その5日後、左眼から排膿が起こり、来院されました(下写真)。

実はこの日の2日後には、おもちちゃんの眼球摘出を予定してました。

眼窩の蓄膿量が限界に達したと思われます。

眼窩膿瘍が発生部位により、下眼瞼周囲の皮膚に隣接する場合があります。

その状況であれば、眼窩からの排膿が可能となります。

今回のおもちちゃんはそのケースであり、排膿が上手く出来たら眼球突出も戻り、眼球摘出を回避できるかもしれません。

眼球と眼窩の間の隙間から出てくる膿を綿棒で掻き出します。

可能な限り排膿しました。

若干、左眼周囲の腫脹も小さくなったようです。

この状態で経過を診ながら、左眼球損傷の治療を継続します。

眼球突出から1週間後のおもちちゃんです。

角膜穿孔部に角膜膿瘍が形成されています。

抗生剤点眼薬(オフロキサシン)と0.3%ヒアルロン酸ナトリウム点眼薬、加えて抗生剤・非ステロイド系消炎剤の内服を処方しました。

下写真は眼球突出2週目です。

エリザベスカラーを装着して眼球を傷つけないように保護します。

おもちちゃんは体重が1kg前後のウサギなので、首に負担がかかってしまいますが今は我慢して頂きます。

下は4週目のおもちちゃんです。

角膜の蓄膿は相変わらずですが、眼球の突出は落ち着いてきたようです。

42日目のおもちちゃんです。

角膜膿瘍はかなり改善が認められます。

56日目の写真です。

まだ圧迫すると、眼窩と結膜の隙間から排膿があります。

101日目の写真です。

角結膜炎も改善して来ました。

115日目です。

常時ではないのですが、不定期に左眼窩からの排膿が認められます。

左眼の突出は落ち着いて来たようです。

角膜炎および角膜潰瘍も良くなりました。

159日目です。

左眼窩からの排膿も認められません。

左眼からの流涙はまだあります。

195日目です。

眼窩からの排膿はなく、左眼も機能しており日常生活も支障なく送れるようになりました。

231日目です。

370日目です。

眼球突出から約1年経過しました。

左眼の状態は良好です。

左上顎第3前臼歯の動揺が確認され、鉗子で抜歯しました。

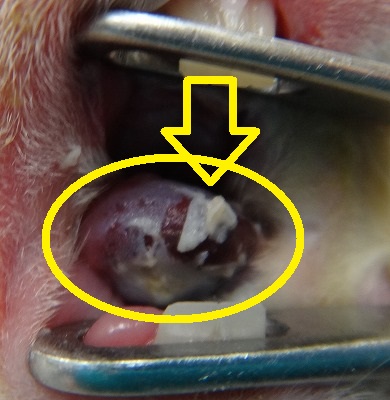

下写真がその第3前臼歯です。

この臼歯が原因で、おもちちゃんは長期の治療を強いられました。

臼歯の根尖膿瘍で自然に臼歯歯根が腐って、動揺・抜歯するまでに1年という時間を要したことになります。

眼球突出400日目です。

左眼が突出していた時期と比較して、左眼は良好に改善しました。

おもちちゃんの場合、眼球摘出を予定していた2日前に眼窩膿瘍が弾けて排膿しました。

結果として、早急に眼球摘出を急がなくて良かったと思います。

排膿処置と内科的治療で1年以上の月日を要しましたが、回復出来て良かったです。

視力がどの程度回復しているかは測定できませんが、摂食行動や歩行などの日常生活には何ら支障ない状態に戻っています。

体重1kgあまりの小さな体で、1年以上にわたる治療に耐えて頂きました。

現在の結果は、おもちちゃんの頑張りはもとより、飼主様の愛情の賜物です。

今後は、歯のメンテナンスを中心に経過を診て行きましょう。

おもちちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの眼窩膿瘍です。

ウサギは齧歯目の動物である以上、歯科疾患に関わる疾病が多いです。

特に上顎部の臼歯(奥歯)が正常であれば、齧歯目ですから臼歯先端部は口腔内に伸長します。

しかし、臼歯の伸長が何らかの原因(不整咬合など)で阻害されると、眼球を支えているている眼窩という顔面の骨へと上顎臼歯歯根が過長します。

伸びすぎた上顎臼歯歯根は周囲組織と炎症を引き起こし、場合によっては膿瘍が形成されます。

その結果、眼窩に膿瘍が蓄膿し、圧迫された眼球が突出するという事態を招きます。

ネザーランドドワーフのおもちちゃん(4歳、避妊手術済み、体重1.0kg)は左眼の流涙、やや左眼球突出傾向があるとのことでの来院です。

角膜損傷はなく、眼圧測定では左右ともに正常でした。

鼻涙管の炎症を疑い、抗生剤・消炎剤の内服投薬・点眼の指示をしました。

その3週間後に左眼が一挙に突出したとのことで来院されました。

下写真で左眼球が高度に突出しているのがお分かり頂けると思います。

エコーで眼球の状態を検査しました。

エコーのプローブ(端子)をおもちちゃんの左眼球に当てます。

下写真がエコー結果です。

青矢印は眼球を示します。

眼球突出に伴い、眼球を瞼で保護できなくなり、眼球表面が乾燥したことから、角結膜炎および角膜損傷を起こしています。

黄色矢印は眼窩部に溜まった膿を示します。

プローブの角度を変えて見たのが下のエコーです。

黄色矢印が、眼球を包み込むように溜まった眼窩内の膿です。

次いでレントゲン撮影を実施しました。

青矢印は突出した眼球を示します。

黄色丸は、上顎臼歯歯根部の骨破壊・骨増生及び石灰化を伴って、歯根部が眼窩内へ伸長している状態を示します。

下写真青矢印は、突出した眼球です。

黄色丸は、上顎臼歯歯根部の病変(びまん性の骨吸収・石灰像)を示します。

歯根部が眼窩へと伸びてます。

上顎第3前臼歯~後臼歯歯根部に発生した膿瘍は、眼窩内に発生、蓄膿します。

今回のおもちちゃんの眼球突出は、左上顎臼歯の根尖膿瘍に端を発した眼窩膿瘍が原因で発症したものです。

このケースの根本的治療は、該当する上顎臼歯の抜歯と眼窩内の膿瘍の排出です。

口腔内を検査したところ、左上顎臼歯の動揺は認められず、加えておもちちゃんの全身状態が悪いため、全身麻酔を含めた上記処置は一先ず見合わせることとしました。

しかし、左眼球の障害がこのまま進行するようなら、眼球摘出を飼主様にお勧めしました。

出来うる限り、眼球摘出は避けたいのですが、命を守るためには止むを得ません。

その5日後、左眼から排膿が起こり、来院されました(下写真)。

実はこの日の2日後には、おもちちゃんの眼球摘出を予定してました。

眼窩の蓄膿量が限界に達したと思われます。

眼窩膿瘍が発生部位により、下眼瞼周囲の皮膚に隣接する場合があります。

その状況であれば、眼窩からの排膿が可能となります。

今回のおもちちゃんはそのケースであり、排膿が上手く出来たら眼球突出も戻り、眼球摘出を回避できるかもしれません。

眼球と眼窩の間の隙間から出てくる膿を綿棒で掻き出します。

可能な限り排膿しました。

若干、左眼周囲の腫脹も小さくなったようです。

この状態で経過を診ながら、左眼球損傷の治療を継続します。

眼球突出から1週間後のおもちちゃんです。

角膜穿孔部に角膜膿瘍が形成されています。

抗生剤点眼薬(オフロキサシン)と0.3%ヒアルロン酸ナトリウム点眼薬、加えて抗生剤・非ステロイド系消炎剤の内服を処方しました。

下写真は眼球突出2週目です。

エリザベスカラーを装着して眼球を傷つけないように保護します。

おもちちゃんは体重が1kg前後のウサギなので、首に負担がかかってしまいますが今は我慢して頂きます。

下は4週目のおもちちゃんです。

角膜の蓄膿は相変わらずですが、眼球の突出は落ち着いてきたようです。

42日目のおもちちゃんです。

角膜膿瘍はかなり改善が認められます。

56日目の写真です。

まだ圧迫すると、眼窩と結膜の隙間から排膿があります。

101日目の写真です。

角結膜炎も改善して来ました。

115日目です。

常時ではないのですが、不定期に左眼窩からの排膿が認められます。

左眼の突出は落ち着いて来たようです。

角膜炎および角膜潰瘍も良くなりました。

159日目です。

左眼窩からの排膿も認められません。

左眼からの流涙はまだあります。

195日目です。

眼窩からの排膿はなく、左眼も機能しており日常生活も支障なく送れるようになりました。

231日目です。

370日目です。

眼球突出から約1年経過しました。

左眼の状態は良好です。

左上顎第3前臼歯の動揺が確認され、鉗子で抜歯しました。

下写真がその第3前臼歯です。

この臼歯が原因で、おもちちゃんは長期の治療を強いられました。

臼歯の根尖膿瘍で自然に臼歯歯根が腐って、動揺・抜歯するまでに1年という時間を要したことになります。

眼球突出400日目です。

左眼が突出していた時期と比較して、左眼は良好に改善しました。

おもちちゃんの場合、眼球摘出を予定していた2日前に眼窩膿瘍が弾けて排膿しました。

結果として、早急に眼球摘出を急がなくて良かったと思います。

排膿処置と内科的治療で1年以上の月日を要しましたが、回復出来て良かったです。

視力がどの程度回復しているかは測定できませんが、摂食行動や歩行などの日常生活には何ら支障ない状態に戻っています。

体重1kgあまりの小さな体で、1年以上にわたる治療に耐えて頂きました。

現在の結果は、おもちちゃんの頑張りはもとより、飼主様の愛情の賜物です。

今後は、歯のメンテナンスを中心に経過を診て行きましょう。

おもちちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年1月26日 日曜日

ウサギの根尖膿瘍(眼窩膿瘍)

ウサギの歯にまつわる疾病は多く、日常的にも歯科診療の占める割合は多いと言えます。

特に歯周病が原因で生じる膿瘍を目にします。

歯根部からの細菌感染から皮下膿瘍、眼窩膿瘍に至る症例をご紹介します。

ウサギの まるちゃん(3歳4か月、雌)はこの1,2か月前から右眼が突出して来て、眼の周辺の皮膚が腫れているとのことで来院されました。

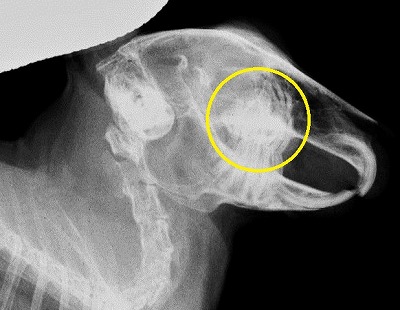

下写真黄色丸にあるように右眼球が突出しています。

眼の周辺を触診しますと粘稠性のある液体が貯留しています。

それはおそらく膿であり、皮下膿瘍、場合によっては眼窩膿瘍が生じていると思われます。

まずは、レントゲン撮影を実施しました。

黄色丸で囲んだ部位が突出している眼球と皮下の膿瘍と思しきmass(塊)を表します。

側面の画像では、黄色丸の部位が石灰化を起こした上顎臼歯の根尖膿瘍部(歯根部の膿瘍)を表しています。

患部を排膿するため、皮膚を注射針で穿孔します。

穿刺と同時にクリーム状の膿が皮下から流れ出してきました。

膿瘍を圧排した後、消毒液で患部の洗浄を行います。

膿が無くなった分、眼元がスッキリした感じです。

歯周病が高度に進行しすると口腔内を覗いて歯に触れただけで歯根部のグラつきが触知されます。

その場合は当然抜歯から始めます。

しかし、重度の膿瘍を伴わない臼歯の場合、抜歯は容易ではありません。

ウサギの骨密度は犬の半分以下と言われます。

慎重に抜歯しないと顎骨が骨折します。

したがって、多くの症例は膿瘍の治療が中心となります。

犬猫と異なり、ウサギの場合はカプセルの様に膿を有壁性の嚢胞で取り囲みます。

このスタイルを取ることで、細菌や細菌毒素が全身に回ることを防いで入るとも言えます。

そのため、抗生剤を投薬しても感染部位の細菌に薬剤が直接ダメージを与えることは難しいとされます。

内科的治療と共に、必ず排膿処置を並行して実施する必要があります。

また臼歯の根尖膿瘍は顎骨融解をもたらす場合があります(特に下顎骨)。

状況に応じて、この融解部を外科的に切除することもあります。

今のところ、まる君の患部は骨融解はありませんが、膿瘍が消退するまで治療は続きます。

まる君、治療頑張って行きましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちらをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年11月18日 月曜日

ウサギの感電(家電のケーブルにはご注意を!)

ウサギは何でも齧ります。

ウサギの歯は、常生歯という持続的に伸び続ける形態である以上、絶えず硬いものを齧って歯を摩耗させていかないと過長歯となります。

過長した歯棘が口腔内に傷害を与え、最終的に食欲減退に至ります。

齧り木だけ齧るウサギの場合は何の心配もありませんが、齧る対象が家電製品のケーブルであったら?

というのが、今回のテーマです。

ミニウサギのクルチェちゃん(1歳、雌)は家電製品のケーブルを齧ってから、食欲がなく口の周辺が腫れているとのことで来院されました。

以下の3枚の写真をご覧いただいて、口の周辺部が赤く腫脹しているのがお分かりいただけますか?

下写真の黄色丸で囲んだ箇所が腫れています。

電気コードを咬んで、感電した犬の診察を過去にしたことがあります。

その時は口腔内の熱傷と胃内に通電した結果、胃潰瘍を伴っていました。

その犬の場合は、咬みきったコードをある程度の長さまで飲み込んでしまったための結果です。

今回のクルチェちゃんの場合は、ウサギであるがゆえに電気コードを口先で齧っていたために口吻部のみの熱傷でとどまったと思われます。

口腔内を確認するために、開口器を用いて検査します。

舌が暗赤色に腫れ上がって(黄色丸)、上皮が熱変性して剥離しています(黄色矢印)。

水は何とか飲めるようですが、チモシーやペレットは厳しいかもしれません。

抗生剤とステロイド剤を処方させて頂きました。

しばらくの間は流動食でつないでいただく必要があります。

ウサギをケージから放って室内を徘徊させる習慣があるご家庭は、くれぐれも家電製品のケーブルを齧ったりしないように、細心の注意を払って下さいね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2012年9月 5日 水曜日

ウサギの歯周病起因の膿瘍

ウサギの膿瘍(皮下にできる膿)は、発症例として非常に多いといえます。

特に歯牙疾患に由来する膿瘍は、しつこく完治させることが難しいです。

以前にウサギの膿瘍は総括的に載せましたが、あまりに発症件数が多いので、今後その詳細を載せていきたいと思います。

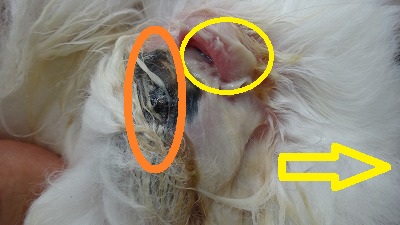

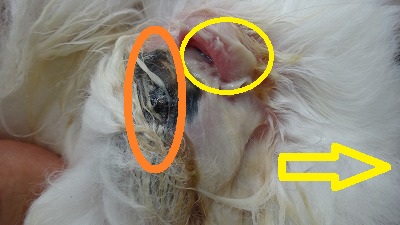

今回ご紹介しますのは、ライオンヘッドラビット君です。

上の写真をご覧いただいても、何の写真やら分からないかもしれません。

黄色の丸で囲んだのが右の眼です。

オレンジの丸は眼下の膿瘍を指しています。

黄色矢印は鼻のある側を指しています。

オレンジの丸内は、皮膚が黒くなっていますが、すでに皮膚が壊死を起こしています。

黒くなっている皮膚は簡単に裂け、まず膿瘍を綺麗に洗浄しました。

壊死を起こした皮膚が開いて多量の膿が貯留していました。

長毛のため、気づかなかったのですが下顎にも膿瘍があり、同じく洗浄を実施しました。

加えて上顎臼歯が伸びて頬の内側を穿刺していましたので、過長した臼歯をカットしました。

その後は患部に蛋白融解剤やアイプクリームを入れ、抗生剤の内服をお願いしました。

2週間後の写真を下に載せました。

やっとライオンヘッドラビット君の顔形が判明したことと思います。

投与した薬の反応も良く、比較的短期間で回復しました。

膿瘍の原因は臼歯過長によるものです。

臼歯が伸びたか否かは、ご自宅で確認することは困難です。

専用の開口器を使用して、ライトを照射して当院では確認しています。

おそらく膿瘍が形成される前にすでに伸びた臼歯によって、舌や頬内側が傷を負っていますから、過剰な涎が出ているでしょう。

その場合は下顎が涎で濡れているはずです。

開口器を使用しなくても下顎が濡れていたら、臼歯は伸びていると考えて下さい。

そして、その段階で病院で受診して頂ければ、膿瘍で長く苦しまなくても済むと思います。

特に歯牙疾患に由来する膿瘍は、しつこく完治させることが難しいです。

以前にウサギの膿瘍は総括的に載せましたが、あまりに発症件数が多いので、今後その詳細を載せていきたいと思います。

今回ご紹介しますのは、ライオンヘッドラビット君です。

上の写真をご覧いただいても、何の写真やら分からないかもしれません。

黄色の丸で囲んだのが右の眼です。

オレンジの丸は眼下の膿瘍を指しています。

黄色矢印は鼻のある側を指しています。

オレンジの丸内は、皮膚が黒くなっていますが、すでに皮膚が壊死を起こしています。

黒くなっている皮膚は簡単に裂け、まず膿瘍を綺麗に洗浄しました。

壊死を起こした皮膚が開いて多量の膿が貯留していました。

長毛のため、気づかなかったのですが下顎にも膿瘍があり、同じく洗浄を実施しました。

加えて上顎臼歯が伸びて頬の内側を穿刺していましたので、過長した臼歯をカットしました。

その後は患部に蛋白融解剤やアイプクリームを入れ、抗生剤の内服をお願いしました。

2週間後の写真を下に載せました。

やっとライオンヘッドラビット君の顔形が判明したことと思います。

投与した薬の反応も良く、比較的短期間で回復しました。

膿瘍の原因は臼歯過長によるものです。

臼歯が伸びたか否かは、ご自宅で確認することは困難です。

専用の開口器を使用して、ライトを照射して当院では確認しています。

おそらく膿瘍が形成される前にすでに伸びた臼歯によって、舌や頬内側が傷を負っていますから、過剰な涎が出ているでしょう。

その場合は下顎が涎で濡れているはずです。

開口器を使用しなくても下顎が濡れていたら、臼歯は伸びていると考えて下さい。

そして、その段階で病院で受診して頂ければ、膿瘍で長く苦しまなくても済むと思います。

臼歯過長が原因のウサギ顔面の膿瘍が多いことをご理解された方は

こちら をクリック宜しくお願い致します。

をクリック宜しくお願い致します。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2011年9月 4日 日曜日

ウサギの膿瘍

今回はウサギの膿瘍、特に歯にまつわる膿瘍(歯周病起因のタイプ)をご紹介します。

ウサギの切歯・臼歯の過長症で説明したように、彼らの常生歯という特徴から咬み合わせの悪さから歯根部に細菌感染が及んで上顎や下顎が腫れあがるほどの膿瘍ができます。

ウサギの場合、犬猫の膿瘍と異なるのはチーズ様の粘性の高い膿の発生により完全排出が困難であることです。

加えて顎骨の変形・融解を伴うため完治させることが不可能です。

そのために飼い主様への患部処置法や食事管理等の指導がかかせません。

根本的治療は原因となる患歯の抜歯となります。

ウサギは犬猫に比べ骨密度が半分以下であり、膿瘍による顎骨の変形・融解が生じてい舞うので重度の膿瘍でない限りは当院では抜歯は行っていません。

したがって、治療の中心は膿瘍の治療となります。

患部の場所、膿瘍の程度、顎部の変形・融解などに応じた個々の処置法を当院では実施しています。

下の写真は膿瘍が下顎に出来たウサギです。

下の写真は別のウサギです。下顎を切開して排膿して洗浄液で洗っているところです。

さらに別件のウサギですが、皮下膿瘍を切開して患部を開放創にしてこの創内に洗浄・消毒管理を実施している写真です。

術後、最低でも数週間の抗生剤の投与が必要です。

¥

次は下顎の膿瘍が破裂してしまったウサギです。

破裂した嚢包を縫合して、排膿のためにドレインチューブを留置しました。

ドレインチューブ内に洗浄消毒液・ニューキノロン系の抗生剤・アイプクリーム等を投与して治療を行いました。

これらの治療で二週間後には一旦、完治したかにみえましたが、数カ月後に同じ場所に膿瘍が再発しました。

何度も繰り返して申し上げますが、このウサギの歯科疾患由来の皮下膿瘍は完治させることが非常に難しいです。

各種治療法は提案されていますが、確立した治療法はありません。

我々としては、ウサギの歯のメンテナンスの必要性(歯科検診)や正しいウサギの食餌の重要性、歯にまつわる正しい知識を飼い主様に伝える努力をしていきたいと思っています。

ウサギの切歯・臼歯の過長症で説明したように、彼らの常生歯という特徴から咬み合わせの悪さから歯根部に細菌感染が及んで上顎や下顎が腫れあがるほどの膿瘍ができます。

ウサギの場合、犬猫の膿瘍と異なるのはチーズ様の粘性の高い膿の発生により完全排出が困難であることです。

加えて顎骨の変形・融解を伴うため完治させることが不可能です。

そのために飼い主様への患部処置法や食事管理等の指導がかかせません。

根本的治療は原因となる患歯の抜歯となります。

ウサギは犬猫に比べ骨密度が半分以下であり、膿瘍による顎骨の変形・融解が生じてい舞うので重度の膿瘍でない限りは当院では抜歯は行っていません。

したがって、治療の中心は膿瘍の治療となります。

患部の場所、膿瘍の程度、顎部の変形・融解などに応じた個々の処置法を当院では実施しています。

下の写真は膿瘍が下顎に出来たウサギです。

下の写真は別のウサギです。下顎を切開して排膿して洗浄液で洗っているところです。

さらに別件のウサギですが、皮下膿瘍を切開して患部を開放創にしてこの創内に洗浄・消毒管理を実施している写真です。

術後、最低でも数週間の抗生剤の投与が必要です。

¥

次は下顎の膿瘍が破裂してしまったウサギです。

破裂した嚢包を縫合して、排膿のためにドレインチューブを留置しました。

ドレインチューブ内に洗浄消毒液・ニューキノロン系の抗生剤・アイプクリーム等を投与して治療を行いました。

これらの治療で二週間後には一旦、完治したかにみえましたが、数カ月後に同じ場所に膿瘍が再発しました。

何度も繰り返して申し上げますが、このウサギの歯科疾患由来の皮下膿瘍は完治させることが非常に難しいです。

各種治療法は提案されていますが、確立した治療法はありません。

我々としては、ウサギの歯のメンテナンスの必要性(歯科検診)や正しいウサギの食餌の重要性、歯にまつわる正しい知識を飼い主様に伝える努力をしていきたいと思っています。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL