イグアナ・トカゲの疾病

フトアゴヒゲトカゲの粘液肉腫

こんにちは院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フトアゴヒゲトカゲの粘液肉腫という悪性腫瘍です。

フトアゴヒゲトカゲは眼瞼部周囲の腫瘍が多いです。

過去の記事を紹介しますので、興味のある方は下表題をクリックして下さい。

フトアゴヒゲトカゲの扁平上皮癌、フトアゴヒゲトカゲの眼瞼部肉腫

今回は、眼瞼部に発生した悪性腫瘍である粘液肉腫を載せます。

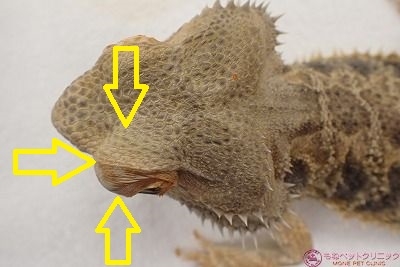

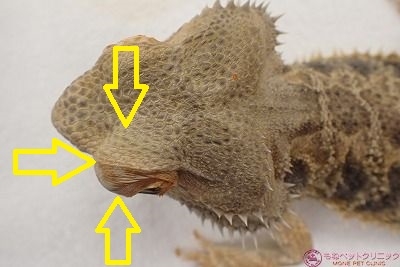

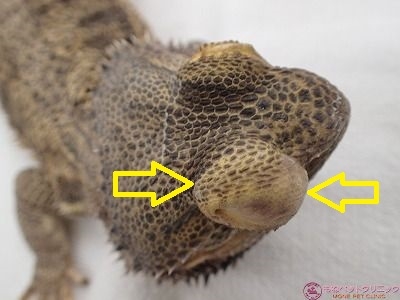

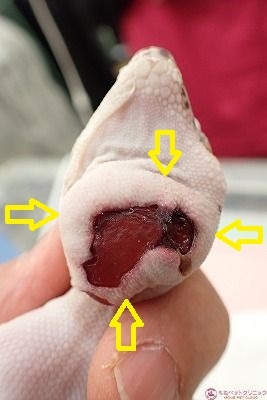

フトアゴヒゲトカゲのちくわ君(雄、体重460g)は2か月前から左眼球に腫瘤が生じ、次第に増大したため当院を受診されました。

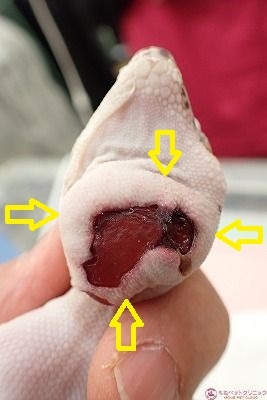

腫大した瞼の拡大像です。

正面から見た画像です。

左の眼瞼部(下写真黄色丸・黄色矢印)が腫れているのがお分かり頂けると思います。

反対の右眼瞼部は正常です。

ここで左眼瞼部を細胞診したところ、検査センターの病理医からは炎症系細胞が認められるものの、異型細胞(腫瘍細胞)は無いとの診断でした。

過去に細菌感染の炎症と細胞診で診断され、抗生剤を暫く投与したものの改善は無く、さらに患部腫大した結果、腫瘍であった経験があります。

今回も同様に腫瘍の可能性があると考え、外科的摘出を勧めさせて頂きました。

イソフルランで麻酔導入を行います。

7分ほどで麻酔導入は完了です。

自家製の麻酔マスクを装着して、維持麻酔を実施します。

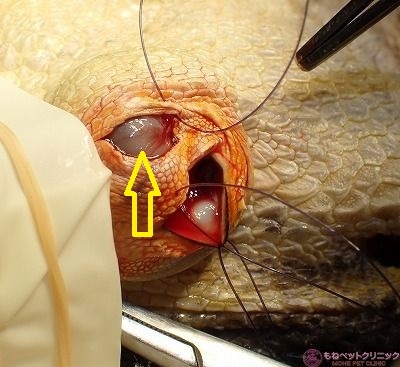

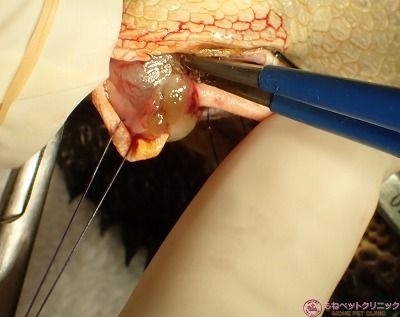

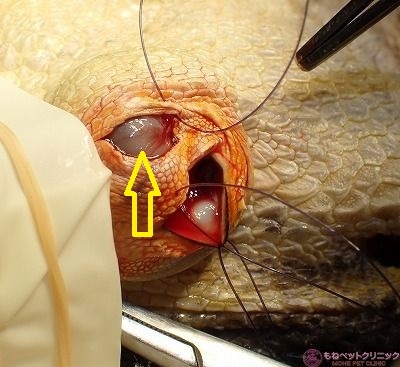

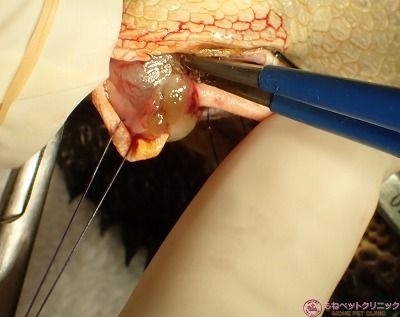

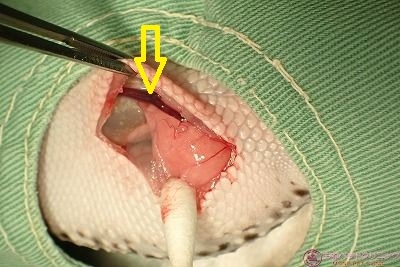

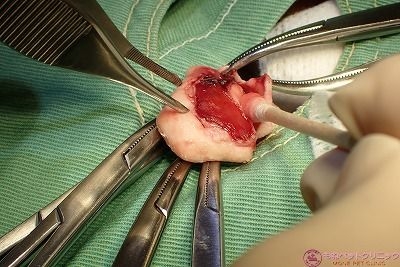

麻酔が安定したところで、患部を露出させるために眼瞼に支持糸をかけます。

眼瞼3か所を支持糸で牽引します。

患部は眼頭に位置する腫瘤で、瞼の内側から発生しているのではありません。

アプローチするには瞼に切開を加える必要があります。

眼球に傷をつけないように、綿棒を切開部の瞼の下に入れて瞼の切開を行います。

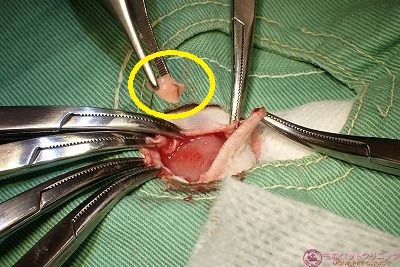

切開部の下に綿棒が認められます。

さらに眼頭に向けてメスを進めていきます。

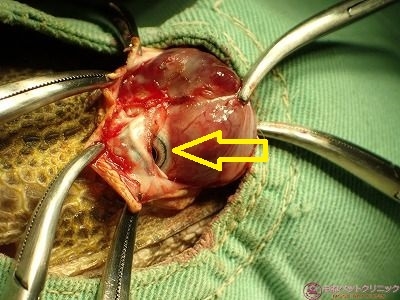

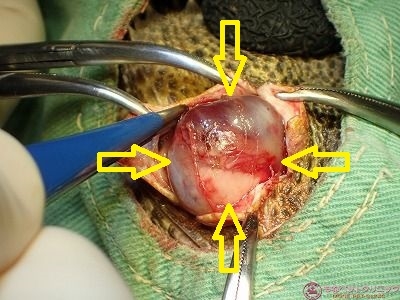

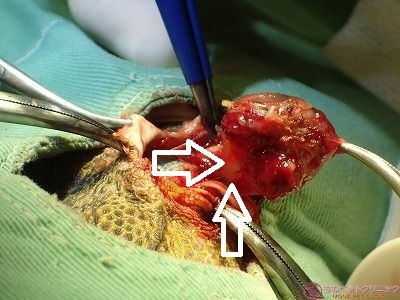

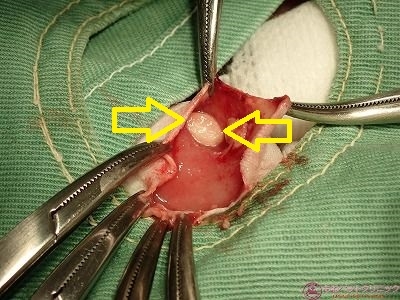

下写真黄色矢印に腫瘤が顔を覗かせています。

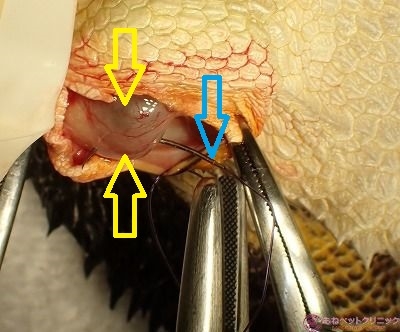

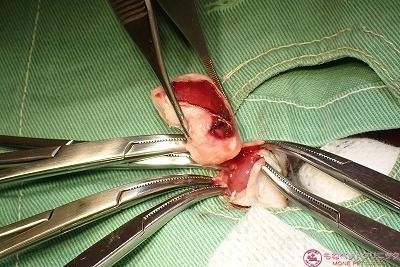

上瞼の真横に切開を加えました。

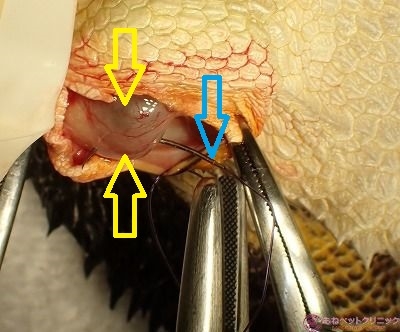

眼球と腫瘤の位置関係が明瞭となりました。

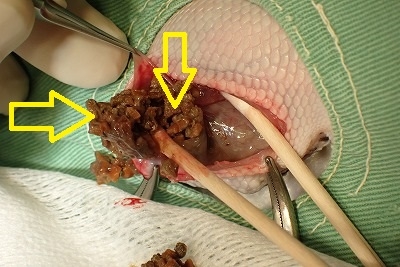

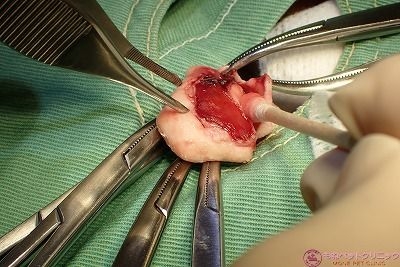

眼球の眼頭側にある腫瘤をこれからバイポーラで摘出を試みます。

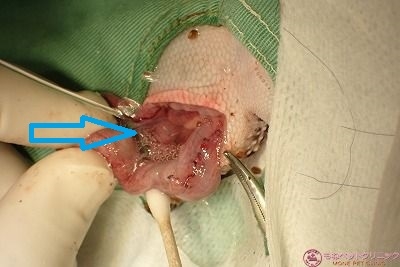

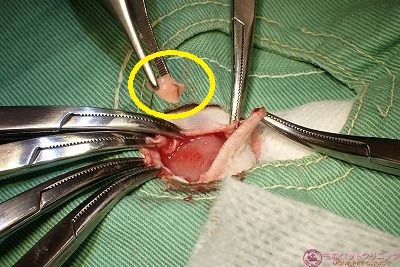

腫瘤(下写真黄色矢印)摘出にあたって、眼球へのバイポーラによる火傷を回避するために、腫瘤に支持糸(青矢印)をかけて牽引します。

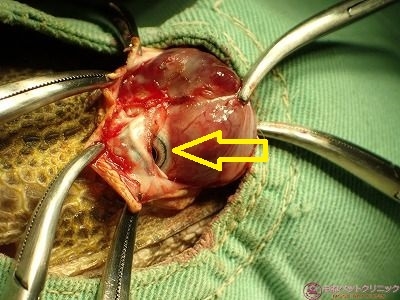

腫瘤は眼球に発生したものではなく、第3眼瞼から生じたと思われます。

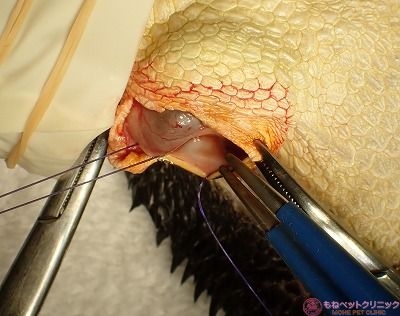

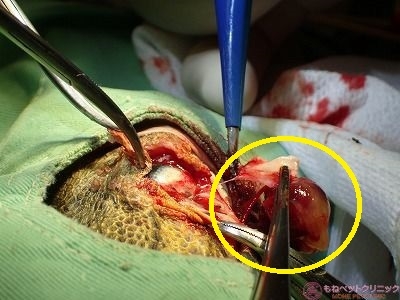

バイポーラで切除しています。

切除部(黄色矢印)から出血は思いのほか多いです。

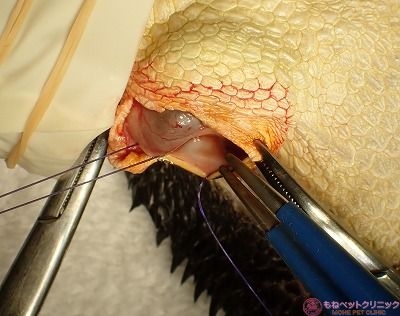

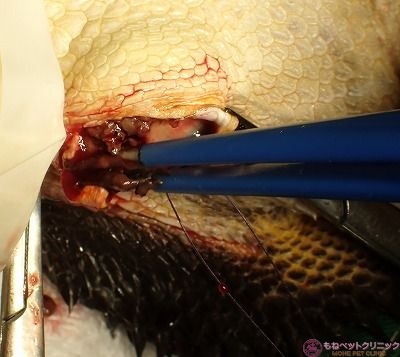

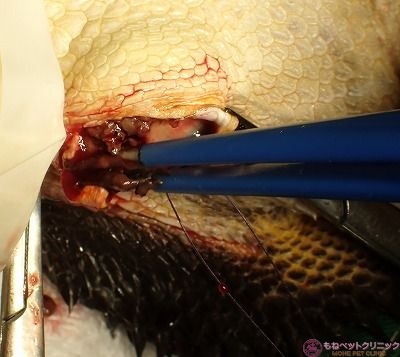

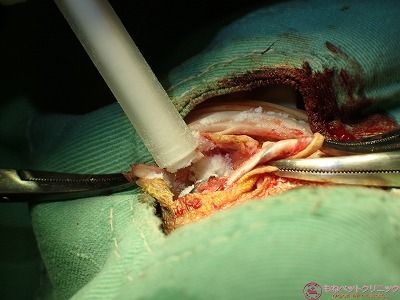

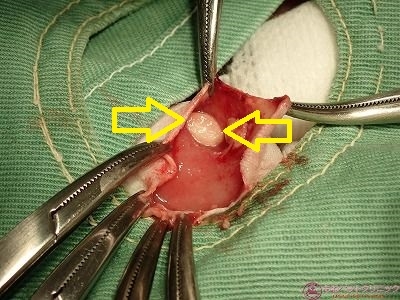

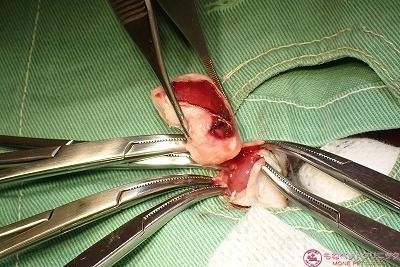

腫瘤を切除しました。

残っている腫瘤組織を切除します。

ジワジワと静脈性出血があり、暫くガーゼで圧迫止血を併用します。

止血が完了したところで、瞼を縫合します。

5-0ナイロン糸で縫合します。

瞼の縫合は完了です。

眼、眼瞼内の血餅を生食で洗浄します。

眼瞼は腫脹していますが、眼球は動いてます。

全身麻酔覚醒直後のちくわ君です。

比較的短時間で覚醒し、インキュベーター内を徘徊してます。

麻酔や疼痛などのストレスが加わるとフトアゴヒゲトカゲは下顎部が黒くなります。

流涙があり痛々しい感じがありますが、ちくわ君頑張ってくれました。

手術翌日のちくわ君です。

術後の瞼の腫れと流涙は昨日に続いて認められます。

下顎の黒変は少し改善しました。

ちくわ君は術後3日目に退院して頂きました。

摘出した腫瘤です。

この腫瘤を病理検査に出しました。

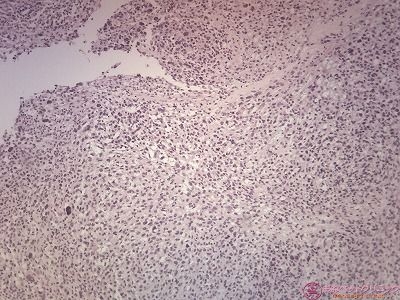

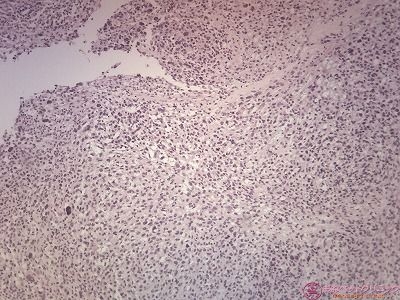

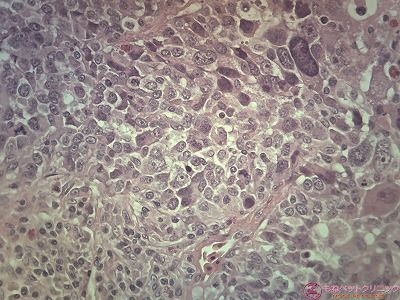

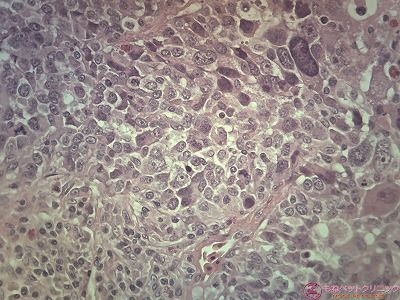

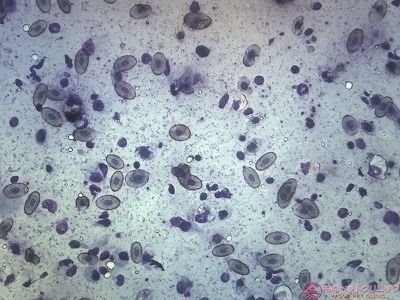

病理標本の中等度倍率の所見です。

粘膜下に異型性を示す紡錘形・多角形・類円形腫瘍細胞の錯綜状、束状の増殖により構成されてます。

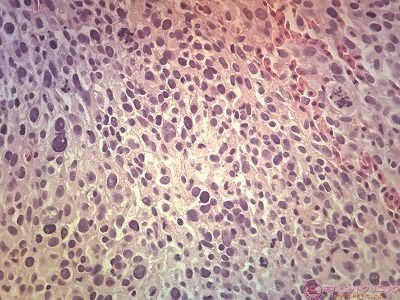

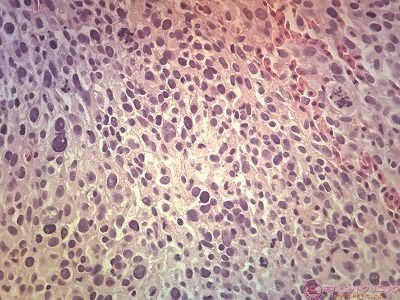

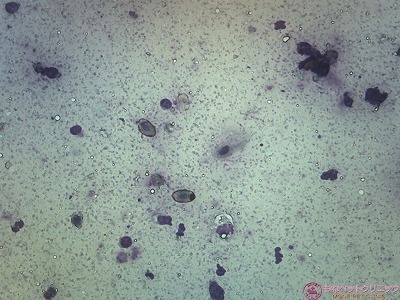

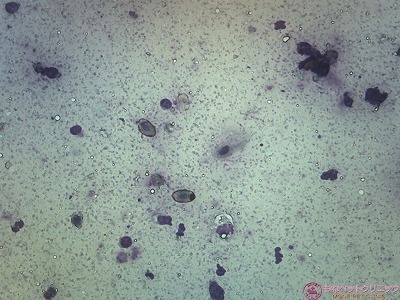

高倍率の画像です。

腫瘍細胞の有糸分裂像が多数認められ、細胞間質には著しく粘液様成分の産生が認められます。

結論として、粘液肉腫という診断名が下されました。

粘液肉腫は間質における粘液産生が特徴的な悪性腫瘍です。

切除断端に一部腫瘍細胞が認められるとのことで、取り残した腫瘍細胞が存在している可能性があります。

術後3週間のちくわ君です。

抜糸のために来院されました。

瞼の開閉も健常時と同様に出来るとのことで、経過は良好です。

爬虫類の場合は、抜糸までに脱皮が重なったりするためスケジュール調整が難しいです。

縫合した眼瞼部は痂皮が形成されていますが、いづれ脱落しますし眼球運動にも支障が出てません。

流涙系も機能しており、涙の産生も大丈夫です。

ただ腫瘍が完全摘出出来てない可能性がありますので、要経過観察させていただく必要があります。

ちくわ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フトアゴヒゲトカゲの粘液肉腫という悪性腫瘍です。

フトアゴヒゲトカゲは眼瞼部周囲の腫瘍が多いです。

過去の記事を紹介しますので、興味のある方は下表題をクリックして下さい。

フトアゴヒゲトカゲの扁平上皮癌、フトアゴヒゲトカゲの眼瞼部肉腫

今回は、眼瞼部に発生した悪性腫瘍である粘液肉腫を載せます。

フトアゴヒゲトカゲのちくわ君(雄、体重460g)は2か月前から左眼球に腫瘤が生じ、次第に増大したため当院を受診されました。

腫大した瞼の拡大像です。

正面から見た画像です。

左の眼瞼部(下写真黄色丸・黄色矢印)が腫れているのがお分かり頂けると思います。

反対の右眼瞼部は正常です。

ここで左眼瞼部を細胞診したところ、検査センターの病理医からは炎症系細胞が認められるものの、異型細胞(腫瘍細胞)は無いとの診断でした。

過去に細菌感染の炎症と細胞診で診断され、抗生剤を暫く投与したものの改善は無く、さらに患部腫大した結果、腫瘍であった経験があります。

今回も同様に腫瘍の可能性があると考え、外科的摘出を勧めさせて頂きました。

イソフルランで麻酔導入を行います。

7分ほどで麻酔導入は完了です。

自家製の麻酔マスクを装着して、維持麻酔を実施します。

麻酔が安定したところで、患部を露出させるために眼瞼に支持糸をかけます。

眼瞼3か所を支持糸で牽引します。

患部は眼頭に位置する腫瘤で、瞼の内側から発生しているのではありません。

アプローチするには瞼に切開を加える必要があります。

眼球に傷をつけないように、綿棒を切開部の瞼の下に入れて瞼の切開を行います。

切開部の下に綿棒が認められます。

さらに眼頭に向けてメスを進めていきます。

下写真黄色矢印に腫瘤が顔を覗かせています。

上瞼の真横に切開を加えました。

眼球と腫瘤の位置関係が明瞭となりました。

眼球の眼頭側にある腫瘤をこれからバイポーラで摘出を試みます。

腫瘤(下写真黄色矢印)摘出にあたって、眼球へのバイポーラによる火傷を回避するために、腫瘤に支持糸(青矢印)をかけて牽引します。

腫瘤は眼球に発生したものではなく、第3眼瞼から生じたと思われます。

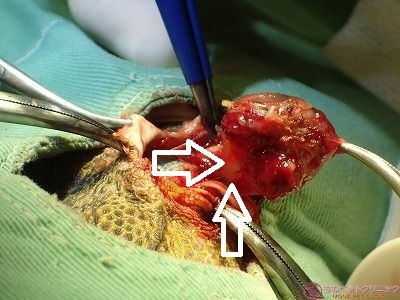

バイポーラで切除しています。

切除部(黄色矢印)から出血は思いのほか多いです。

腫瘤を切除しました。

残っている腫瘤組織を切除します。

ジワジワと静脈性出血があり、暫くガーゼで圧迫止血を併用します。

止血が完了したところで、瞼を縫合します。

5-0ナイロン糸で縫合します。

瞼の縫合は完了です。

眼、眼瞼内の血餅を生食で洗浄します。

眼瞼は腫脹していますが、眼球は動いてます。

全身麻酔覚醒直後のちくわ君です。

比較的短時間で覚醒し、インキュベーター内を徘徊してます。

麻酔や疼痛などのストレスが加わるとフトアゴヒゲトカゲは下顎部が黒くなります。

流涙があり痛々しい感じがありますが、ちくわ君頑張ってくれました。

手術翌日のちくわ君です。

術後の瞼の腫れと流涙は昨日に続いて認められます。

下顎の黒変は少し改善しました。

ちくわ君は術後3日目に退院して頂きました。

摘出した腫瘤です。

この腫瘤を病理検査に出しました。

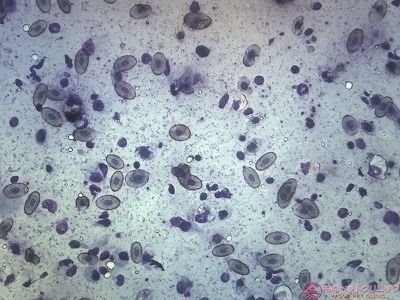

病理標本の中等度倍率の所見です。

粘膜下に異型性を示す紡錘形・多角形・類円形腫瘍細胞の錯綜状、束状の増殖により構成されてます。

高倍率の画像です。

腫瘍細胞の有糸分裂像が多数認められ、細胞間質には著しく粘液様成分の産生が認められます。

結論として、粘液肉腫という診断名が下されました。

粘液肉腫は間質における粘液産生が特徴的な悪性腫瘍です。

切除断端に一部腫瘍細胞が認められるとのことで、取り残した腫瘍細胞が存在している可能性があります。

術後3週間のちくわ君です。

抜糸のために来院されました。

瞼の開閉も健常時と同様に出来るとのことで、経過は良好です。

爬虫類の場合は、抜糸までに脱皮が重なったりするためスケジュール調整が難しいです。

縫合した眼瞼部は痂皮が形成されていますが、いづれ脱落しますし眼球運動にも支障が出てません。

流涙系も機能しており、涙の産生も大丈夫です。

ただ腫瘍が完全摘出出来てない可能性がありますので、要経過観察させていただく必要があります。

ちくわ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

ヒョウモントカゲモドキの異物誤飲(床材 その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヒョウモントカゲモドキの異物誤飲です。

以前にも異物誤飲については、ヒョウモントカゲの異物誤飲(床材)という記事で掲載しておりますので、興味のある方はクリックしてご覧下さい。

ヒョウモントカゲの床材は各種素材が販売されてますが、床材の材質によって誤飲するケースがあります。

床材は飼育環境の温度・湿度に大きな影響を及ぼすため、慎重に選んで頂きたいと思います。

一般にヒョウモントカゲモドキの床材は、赤玉土やサンド系(ホワイトサンド、デザートサンド、カルシウムサンド、ウォールナッツサンドなど)あるいは両生類用に開発されたフロッグソイルなどが使用されています。

素材ごとにそれぞれ特徴がありますが、要は通気性・通水性が良好で保湿性に優れたものが理想です。

加えて、床材は誤飲しても体内に留まりにくく、体外に排出されやすいものがベストです。

床材を掘り起こすことで、ストレスを軽減するという効果もあります。

これまで、ヒョウモントカゲの異物誤飲で開腹手術に至ったケースで共通していた床材は、ウォールナッツサンドが多いようです。

それでは、異物誤飲の開腹手術の事例をご紹介します。

ヒョウモントカゲモドキのだいふく君(1歳10か月齢、雄、体重52g)は1か月前くらいから排便量が減少し始め、腹部が腫れてきたとの事で来院されました。

下写真で腹囲が腫れているのがお分かり頂けるでしょうか?

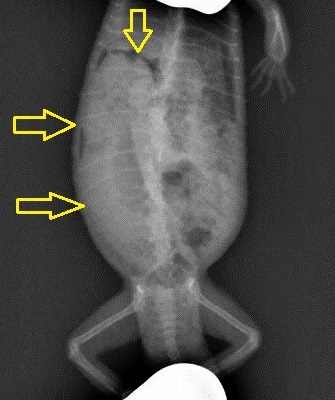

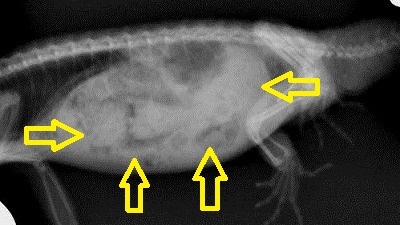

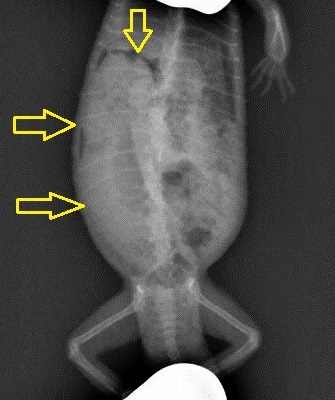

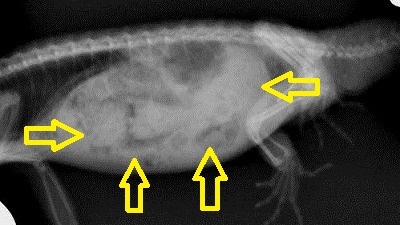

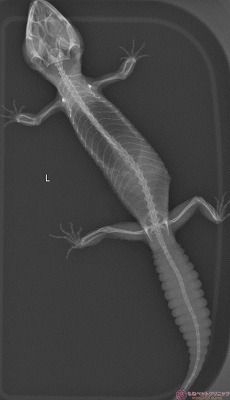

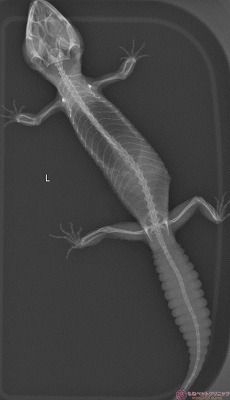

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真黄色矢印は、内容物で腸が膨満状態になっているのを示しています。

腸蠕動も停止しており、腸内のガスが貯留しています。

だいふく君はおそらく異物誤飲により、腸閉塞(イレウス)に陥ってます。

既に内科的治療では効果は期待できず、早急な開腹手術が必要であると判断しました。

だいふく君は全身麻酔に耐えられる全身状態と思われましたので、麻酔前投薬を行います。

前投薬にはメデトミジンとケタミンを選択しました。

主要血管系のうち、爬虫類は腎門脈系が発達しています。

これは、下半身の尾静脈や下腹静脈、腸骨静脈に流入する領域に注射を打ったとしても、残りの循環系に入る前に腎臓で排出されてしまう場合があることを示します。

そのため、前投薬は前肢に接種します。

ついで、麻酔導入箱にだいふく君を入れて、イソフルランを流入します。

イソフルランの効果が現れ、だいふく君はぐったりしてきました。

麻酔導入が完了したところで、専用マスクで顔を覆い、維持麻酔に変えます。

下腹部が腫大しているのがお分かり頂けると思います。

四肢を紙テープで固定します。

これから手術となります。

赤丸はだいふく君の体を示し、黄色矢印はこれからメスを入れる下腹部となります。

トカゲ類は腹部の正中線に沿って、腹側腹部静脈が走行しています。

この太い静脈を傷つけないように正中部を外してメスを入れます。

ヒョウモントカゲの腹膜は非常に薄いため、外科鋏で切開して行きます。

下写真の黄色矢印は前述した腹側腹部静脈です。

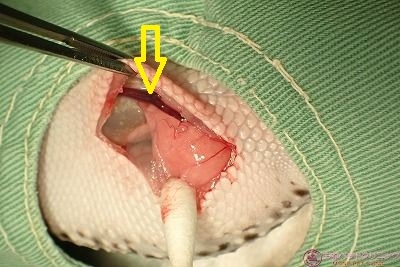

滅菌綿棒を使用して腸へとアプローチします。

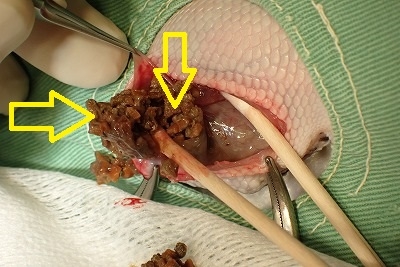

下写真黄色矢印は腫大している腸を示します。

腸に11号メス刃で切開を入れます。

腸内容物を取り出せる範囲に切開を広げて行きます。

腸内容を見ますと床材を含んだ硬化しつつある内容物が確認できます。

下写真黄色矢印は、床材として使用していたウォールナッツサンド(胡桃の殻を細かく砕いたもの)を示します。

綿棒で腸内容を少しづつ掻き出します。

この作業が一番時間がかかり、また腹腔内に内容物を落とさないように注意が必要です。

これでほぼ腸内容を取り出すことが出来ました。

下写真黄色丸が切開した腸の部位です。

6-0のモノフィラメント合成吸収糸で腸管を縫合します。

糸が非常に細いため、写真ではっきり分かりづらいかもしれません。

単純結紮縫合で縫い込んでいきます(下写真黄色丸)。

縫合は終了し、腹腔内を生理食塩水で徹底的に洗浄します(下写真青矢印)。

腹腔内の洗浄が終了しました。

次いで、腹筋を縫合します。

腹筋縫合が終了し、最後に傷口の洗浄をします。

皮膚縫合も終了です。

縫合部の拡大写真です。

イソフルランを止めて、酸素吸入のみでだいふく君の覚醒を待ちます。

麻酔を切って15分くらいで、だいふく君は覚醒し始めました。

無事、覚醒出来て良かったです。

今回、腸から摘出した内容物です。

腸内にこれだけの床材が貯留していれば、腸蠕動は停止し、イレウス(腸閉塞)に陥るのも頷けます。

麻酔覚醒10分後のだいふく君です。

保定を嫌い暴れます。

翌日のだいふく君です。

まだ絶食させてますが、動きはしっかりしています。

入院は1泊で退院して頂きました。

しばらくだいふく君は流動食で対応して頂きます(約2週間)。

3週間後に抜糸で来院されただいふく君です。

傷口は問題なく癒合していますので、抜糸しました。

爬虫類の皮膚縫合は、脱皮の時期が重なったりすると延期したり、スケジュールを合わせる煩雑さがあります。

今回は抜糸に至るまでスムーズに進行出来たのは良かったです。

床材は、各家庭の飼育環境に応じて選択されると良いですが、くれぐれも誤飲には注意下さい。

トカゲ類にとって、開腹手術はリスクの高い行為になります。

だいふく君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヒョウモントカゲモドキの異物誤飲です。

以前にも異物誤飲については、ヒョウモントカゲの異物誤飲(床材)という記事で掲載しておりますので、興味のある方はクリックしてご覧下さい。

ヒョウモントカゲの床材は各種素材が販売されてますが、床材の材質によって誤飲するケースがあります。

床材は飼育環境の温度・湿度に大きな影響を及ぼすため、慎重に選んで頂きたいと思います。

一般にヒョウモントカゲモドキの床材は、赤玉土やサンド系(ホワイトサンド、デザートサンド、カルシウムサンド、ウォールナッツサンドなど)あるいは両生類用に開発されたフロッグソイルなどが使用されています。

素材ごとにそれぞれ特徴がありますが、要は通気性・通水性が良好で保湿性に優れたものが理想です。

加えて、床材は誤飲しても体内に留まりにくく、体外に排出されやすいものがベストです。

床材を掘り起こすことで、ストレスを軽減するという効果もあります。

これまで、ヒョウモントカゲの異物誤飲で開腹手術に至ったケースで共通していた床材は、ウォールナッツサンドが多いようです。

それでは、異物誤飲の開腹手術の事例をご紹介します。

ヒョウモントカゲモドキのだいふく君(1歳10か月齢、雄、体重52g)は1か月前くらいから排便量が減少し始め、腹部が腫れてきたとの事で来院されました。

下写真で腹囲が腫れているのがお分かり頂けるでしょうか?

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真黄色矢印は、内容物で腸が膨満状態になっているのを示しています。

腸蠕動も停止しており、腸内のガスが貯留しています。

だいふく君はおそらく異物誤飲により、腸閉塞(イレウス)に陥ってます。

既に内科的治療では効果は期待できず、早急な開腹手術が必要であると判断しました。

だいふく君は全身麻酔に耐えられる全身状態と思われましたので、麻酔前投薬を行います。

前投薬にはメデトミジンとケタミンを選択しました。

主要血管系のうち、爬虫類は腎門脈系が発達しています。

これは、下半身の尾静脈や下腹静脈、腸骨静脈に流入する領域に注射を打ったとしても、残りの循環系に入る前に腎臓で排出されてしまう場合があることを示します。

そのため、前投薬は前肢に接種します。

ついで、麻酔導入箱にだいふく君を入れて、イソフルランを流入します。

イソフルランの効果が現れ、だいふく君はぐったりしてきました。

麻酔導入が完了したところで、専用マスクで顔を覆い、維持麻酔に変えます。

下腹部が腫大しているのがお分かり頂けると思います。

四肢を紙テープで固定します。

これから手術となります。

赤丸はだいふく君の体を示し、黄色矢印はこれからメスを入れる下腹部となります。

トカゲ類は腹部の正中線に沿って、腹側腹部静脈が走行しています。

この太い静脈を傷つけないように正中部を外してメスを入れます。

ヒョウモントカゲの腹膜は非常に薄いため、外科鋏で切開して行きます。

下写真の黄色矢印は前述した腹側腹部静脈です。

滅菌綿棒を使用して腸へとアプローチします。

下写真黄色矢印は腫大している腸を示します。

腸に11号メス刃で切開を入れます。

腸内容物を取り出せる範囲に切開を広げて行きます。

腸内容を見ますと床材を含んだ硬化しつつある内容物が確認できます。

下写真黄色矢印は、床材として使用していたウォールナッツサンド(胡桃の殻を細かく砕いたもの)を示します。

綿棒で腸内容を少しづつ掻き出します。

この作業が一番時間がかかり、また腹腔内に内容物を落とさないように注意が必要です。

これでほぼ腸内容を取り出すことが出来ました。

下写真黄色丸が切開した腸の部位です。

6-0のモノフィラメント合成吸収糸で腸管を縫合します。

糸が非常に細いため、写真ではっきり分かりづらいかもしれません。

単純結紮縫合で縫い込んでいきます(下写真黄色丸)。

縫合は終了し、腹腔内を生理食塩水で徹底的に洗浄します(下写真青矢印)。

腹腔内の洗浄が終了しました。

次いで、腹筋を縫合します。

腹筋縫合が終了し、最後に傷口の洗浄をします。

皮膚縫合も終了です。

縫合部の拡大写真です。

イソフルランを止めて、酸素吸入のみでだいふく君の覚醒を待ちます。

麻酔を切って15分くらいで、だいふく君は覚醒し始めました。

無事、覚醒出来て良かったです。

今回、腸から摘出した内容物です。

腸内にこれだけの床材が貯留していれば、腸蠕動は停止し、イレウス(腸閉塞)に陥るのも頷けます。

麻酔覚醒10分後のだいふく君です。

保定を嫌い暴れます。

翌日のだいふく君です。

まだ絶食させてますが、動きはしっかりしています。

入院は1泊で退院して頂きました。

しばらくだいふく君は流動食で対応して頂きます(約2週間)。

3週間後に抜糸で来院されただいふく君です。

傷口は問題なく癒合していますので、抜糸しました。

爬虫類の皮膚縫合は、脱皮の時期が重なったりすると延期したり、スケジュールを合わせる煩雑さがあります。

今回は抜糸に至るまでスムーズに進行出来たのは良かったです。

床材は、各家庭の飼育環境に応じて選択されると良いですが、くれぐれも誤飲には注意下さい。

トカゲ類にとって、開腹手術はリスクの高い行為になります。

だいふく君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

フトアゴヒゲトカゲの眼瞼部肉腫

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フトアゴヒゲトカゲの眼瞼(まぶた)の内側から眼球を覆うように発生した悪性腫瘍の症例です。

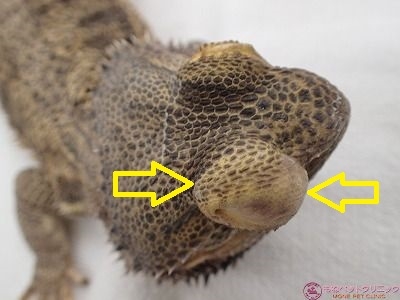

フトアゴヒゲトカゲのアト君(4歳、雄、体重450g)は右眼瞼が腫れ始めたとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が腫大した右眼瞼です。

すでに瞼を満足に開けることも出来ない状態です。

下写真の真上からみた状態です。

正常な左眼と比較して、右眼の腫れ具合が分かると思います。

右瞼内側部に腫瘤が存在し、腫脹した結果、瞼を下から持ち上げているようです。

アト君は眼球を動かすことは出来るようです。

この腫瘤が何なのかを確認するために細胞診(針生検)を行いました。

腫瘤に注射針を穿刺して細胞を吸引します。

この細胞診の結果、間葉系細胞の増殖が認められました。

検査センターで確認してもらったところ、炎症反応を伴わない間葉系細胞群であり、腫瘍性病変の可能性(特に肉腫)があるとのことです。

時間と共に患部が腫大しているとのことなので、患部を外科切除することとなりました。

早速、アト君に全身麻酔を施すため、麻酔導入箱に入ってもらいました。

麻酔導入が終了したところで、外に出してイソフルランによる維持麻酔を行います。

瞼、眼球周囲の腫大が著しいため、マスクを辛うじて鼻にかけることが出来ました。

メスの切開部位ですが、眼球の裏側に回り込んでる可能性もあり、上瞼から切開を入れてアプローチする方法を採りました。

瞼の切開部を少しずつ広げて行きます。

眼瞼部は血管が豊富に走行しているため、綿棒で圧迫止血しながら切開を進めて行きます。

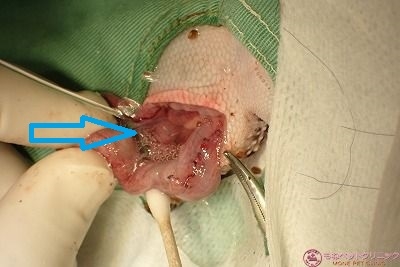

白いボール状の物体が腫瘤です。

眼球を取り囲むように腫瘤が存在しています。

瞼の付根近くになると太い血管(下写真黄色丸)が現れて来ます。

バイポーラ(電気メス)を用いて血管を切開・止血していきます。

腫瘤の全貌が現れ始めました(黄色矢印)。

下写真の黄色矢印はアト君の眼球です。

次いで、眼球に付着している腫瘤を少しずつバイポーラで剥がしていきます。

バイポーラの先端が眼球に接触しないよう慎重に腫瘤を剥離します。

剥離するたびに出血が始まり、滅菌綿棒で圧迫止血します。

しっかりと鉗子で腫瘤を把持して牽引します。

腫瘤の辺縁は瞬膜腺の背側葉に癒着していました(下写真白矢印)。

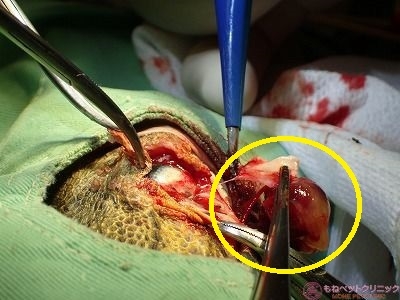

瞬膜腺の背側葉を切除します(下写真黄色丸)。

出血が著しいため、バイポーラでは眼球に障害を与えますので、局所止血剤(ヘマブロック®)を噴霧します。

これで何とか止血は完了しました。

止血が落ち着いたのを確認した後、5-0ナイロン糸で眼瞼を縫合します。

縫合が終了しました。

大きな腫瘤でしたが、無事摘出出来ました。

アト君の麻酔からの覚醒を待ちます。

覚醒したアト君です。

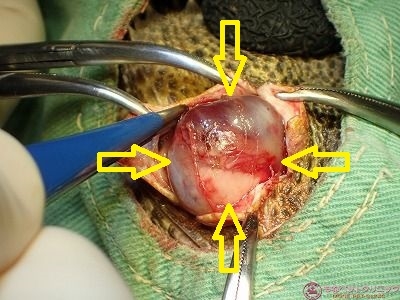

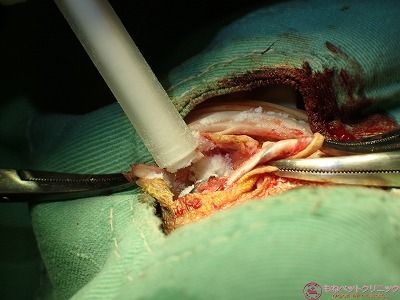

今回摘出した腫瘤です。

フトアゴヒゲトカゲの小さな眼瞼内に形成された腫瘤としては、かなり大きなものです。

下写真黄色矢印は瞬膜腺の背側葉です。

背側葉は腫瘤と癒着しており、その部分は腫瘤と一緒に摘出しました。

病理検査の所見です。

下写真は腫瘤の中拡大像です。

高度に異型性を示す類円形・多角形・短紡錘形腫瘍細胞のシート状増殖巣

から構成されています。

下写真は高倍率像です。

腫瘍細胞は高度に大小不同で類円形から楕円形を示し、奇怪な巨核を有するものも認められます。

病理医からは、これらの細胞群の高度異型性・浸潤性から悪性腫瘍の判定ですが、形態学的特徴に乏しいため、その起源の特定は困難とのことでした。

形態学的には肉腫(悪性間葉性腫瘍)を疑います。

腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められませんでした。

手術翌日のアト君です。

すすんで食餌を摂れています。

術後2日目に退院して頂きました。

退院当日のアト君です。

まだ右眼は開けることが出来ません。

下写真は、術後18日目のアト君です。

患部の抜糸です。

瞼の開閉は、ぎこちないけどある程度可能となりました。

上眼瞼部は皮膚の色から見て、一部壊死を起こしているようです。

さらに2週間後のアト君です。

縫合部の一部は、脱落壊死を起こしました。

トカゲ類は、下眼瞼が上眼瞼に向かって開閉しますので、瞼が開きっぱなし(眼球の常時露出)という心配はありません。

上眼瞼の再生を今後、経過観察していく予定です。

大変な手術でしたが、右眼の視力も問題の無い様です。

悪性腫瘍であったことから、今後も注意して経過を見て行きたいです。

アト君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フトアゴヒゲトカゲの眼瞼(まぶた)の内側から眼球を覆うように発生した悪性腫瘍の症例です。

フトアゴヒゲトカゲのアト君(4歳、雄、体重450g)は右眼瞼が腫れ始めたとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が腫大した右眼瞼です。

すでに瞼を満足に開けることも出来ない状態です。

下写真の真上からみた状態です。

正常な左眼と比較して、右眼の腫れ具合が分かると思います。

右瞼内側部に腫瘤が存在し、腫脹した結果、瞼を下から持ち上げているようです。

アト君は眼球を動かすことは出来るようです。

この腫瘤が何なのかを確認するために細胞診(針生検)を行いました。

腫瘤に注射針を穿刺して細胞を吸引します。

この細胞診の結果、間葉系細胞の増殖が認められました。

検査センターで確認してもらったところ、炎症反応を伴わない間葉系細胞群であり、腫瘍性病変の可能性(特に肉腫)があるとのことです。

時間と共に患部が腫大しているとのことなので、患部を外科切除することとなりました。

早速、アト君に全身麻酔を施すため、麻酔導入箱に入ってもらいました。

麻酔導入が終了したところで、外に出してイソフルランによる維持麻酔を行います。

瞼、眼球周囲の腫大が著しいため、マスクを辛うじて鼻にかけることが出来ました。

メスの切開部位ですが、眼球の裏側に回り込んでる可能性もあり、上瞼から切開を入れてアプローチする方法を採りました。

瞼の切開部を少しずつ広げて行きます。

眼瞼部は血管が豊富に走行しているため、綿棒で圧迫止血しながら切開を進めて行きます。

白いボール状の物体が腫瘤です。

眼球を取り囲むように腫瘤が存在しています。

瞼の付根近くになると太い血管(下写真黄色丸)が現れて来ます。

バイポーラ(電気メス)を用いて血管を切開・止血していきます。

腫瘤の全貌が現れ始めました(黄色矢印)。

下写真の黄色矢印はアト君の眼球です。

次いで、眼球に付着している腫瘤を少しずつバイポーラで剥がしていきます。

バイポーラの先端が眼球に接触しないよう慎重に腫瘤を剥離します。

剥離するたびに出血が始まり、滅菌綿棒で圧迫止血します。

しっかりと鉗子で腫瘤を把持して牽引します。

腫瘤の辺縁は瞬膜腺の背側葉に癒着していました(下写真白矢印)。

瞬膜腺の背側葉を切除します(下写真黄色丸)。

出血が著しいため、バイポーラでは眼球に障害を与えますので、局所止血剤(ヘマブロック®)を噴霧します。

これで何とか止血は完了しました。

止血が落ち着いたのを確認した後、5-0ナイロン糸で眼瞼を縫合します。

縫合が終了しました。

大きな腫瘤でしたが、無事摘出出来ました。

アト君の麻酔からの覚醒を待ちます。

覚醒したアト君です。

今回摘出した腫瘤です。

フトアゴヒゲトカゲの小さな眼瞼内に形成された腫瘤としては、かなり大きなものです。

下写真黄色矢印は瞬膜腺の背側葉です。

背側葉は腫瘤と癒着しており、その部分は腫瘤と一緒に摘出しました。

病理検査の所見です。

下写真は腫瘤の中拡大像です。

高度に異型性を示す類円形・多角形・短紡錘形腫瘍細胞のシート状増殖巣

から構成されています。

下写真は高倍率像です。

腫瘍細胞は高度に大小不同で類円形から楕円形を示し、奇怪な巨核を有するものも認められます。

病理医からは、これらの細胞群の高度異型性・浸潤性から悪性腫瘍の判定ですが、形態学的特徴に乏しいため、その起源の特定は困難とのことでした。

形態学的には肉腫(悪性間葉性腫瘍)を疑います。

腫瘍細胞の脈管浸潤像は認められませんでした。

手術翌日のアト君です。

すすんで食餌を摂れています。

術後2日目に退院して頂きました。

退院当日のアト君です。

まだ右眼は開けることが出来ません。

下写真は、術後18日目のアト君です。

患部の抜糸です。

瞼の開閉は、ぎこちないけどある程度可能となりました。

上眼瞼部は皮膚の色から見て、一部壊死を起こしているようです。

さらに2週間後のアト君です。

縫合部の一部は、脱落壊死を起こしました。

トカゲ類は、下眼瞼が上眼瞼に向かって開閉しますので、瞼が開きっぱなし(眼球の常時露出)という心配はありません。

上眼瞼の再生を今後、経過観察していく予定です。

大変な手術でしたが、右眼の視力も問題の無い様です。

悪性腫瘍であったことから、今後も注意して経過を見て行きたいです。

アト君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

ヒョウモントカゲモドキの口腔内膿瘍

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヒョウモントカゲモドキの口腔内膿瘍です。

口腔内膿瘍は根尖性歯周炎や辺縁性歯肉炎由来が多く、特に根尖性歯周炎から生じる骨膜膿瘍が大部分を占めるとされます。

ヒョウモントカゲモドキのきんかんちゃん(性別不明、体重49.3g)は過去に何度か他院で口腔内の膿瘍を取っており、今回も同様の症状で来院されました。

右顎関節周囲が腫脹しています(下写真黄色丸)。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は右側上顎骨が一部骨融解しているのを示します。

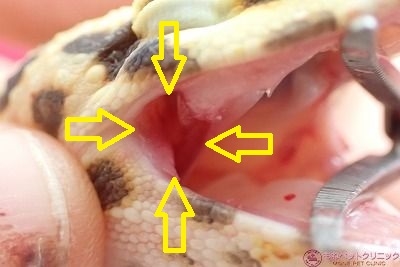

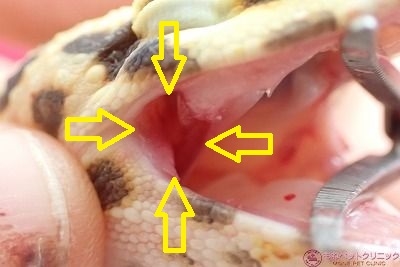

きんかんちゃんの口を開けて口腔内を確認します。

右側の唇から歯肉辺縁部にかけて、膿や変性した口腔粘膜・歯肉が形成されています(下写真黄色丸)。

この変性した組織をピンセット、鉗子、綿棒を用いて掻破・摘出しました。

下写真はその摘出した組織です。

この組織内には歯は認められず、腐敗した口唇粘膜組織と歯肉です。

これらの組織を染色した顕微鏡組織です。

有核の赤血球やリンパ球そして細菌が認められます。

腐敗した組織を摘出した後の口腔内です。

黒矢印で示しているのは、腐敗組織が無くなり一部欠落、陥没した上顎骨を示します。

下写真の黄色矢印は側面から見た患部です。

広範囲に壊死組織が欠落しています。

口腔内の炎症はトカゲ類は比較的多く、特にマウスロットに代表される細菌性口内炎は生活習慣(食性)と関連して、慢性化する傾向があります。

数年にわたり、きんかんちゃんは口腔内膿瘍に悩まされているとのことで、今回患部の細菌検査を実施しました。

分離された菌は緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)でした。

しかも12種類の抗生剤の薬剤感受性試験を行ったところ、アミカシンのみに感受性を持つ菌株であったことが判明しました。

いわゆる多剤耐性菌でありました。

アミカシンはアミノグリコシド系抗生剤で、緑膿菌等のグラム陰性桿菌に強い抗菌力を示します。

今後は、アミカシンの投薬で経過を診て行きます。

きんかんちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記のバナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヒョウモントカゲモドキの口腔内膿瘍です。

口腔内膿瘍は根尖性歯周炎や辺縁性歯肉炎由来が多く、特に根尖性歯周炎から生じる骨膜膿瘍が大部分を占めるとされます。

ヒョウモントカゲモドキのきんかんちゃん(性別不明、体重49.3g)は過去に何度か他院で口腔内の膿瘍を取っており、今回も同様の症状で来院されました。

右顎関節周囲が腫脹しています(下写真黄色丸)。

レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は右側上顎骨が一部骨融解しているのを示します。

きんかんちゃんの口を開けて口腔内を確認します。

右側の唇から歯肉辺縁部にかけて、膿や変性した口腔粘膜・歯肉が形成されています(下写真黄色丸)。

この変性した組織をピンセット、鉗子、綿棒を用いて掻破・摘出しました。

下写真はその摘出した組織です。

この組織内には歯は認められず、腐敗した口唇粘膜組織と歯肉です。

これらの組織を染色した顕微鏡組織です。

有核の赤血球やリンパ球そして細菌が認められます。

腐敗した組織を摘出した後の口腔内です。

黒矢印で示しているのは、腐敗組織が無くなり一部欠落、陥没した上顎骨を示します。

下写真の黄色矢印は側面から見た患部です。

広範囲に壊死組織が欠落しています。

口腔内の炎症はトカゲ類は比較的多く、特にマウスロットに代表される細菌性口内炎は生活習慣(食性)と関連して、慢性化する傾向があります。

数年にわたり、きんかんちゃんは口腔内膿瘍に悩まされているとのことで、今回患部の細菌検査を実施しました。

分離された菌は緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)でした。

しかも12種類の抗生剤の薬剤感受性試験を行ったところ、アミカシンのみに感受性を持つ菌株であったことが判明しました。

いわゆる多剤耐性菌でありました。

アミカシンはアミノグリコシド系抗生剤で、緑膿菌等のグラム陰性桿菌に強い抗菌力を示します。

今後は、アミカシンの投薬で経過を診て行きます。

きんかんちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記のバナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

ヒョウモントカゲモドキの皮下膿瘍(マウスロットによる)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日、ご紹介するのはヒョウモントカゲモドキの皮下膿瘍です。

皮下膿瘍とは、外傷等から皮下組織に入り込んだ細菌と免疫細胞との戦いで、免疫細胞が負けて壊死して膿に変わり、皮下に貯留した状態を指します。

皮膚側(外側)から見ると腫瘤という形で認められます。

哺乳類の皮下膿瘍は、最初はクリーム状の膿ですが、継時的にチーズ様(乾酪様物質)に変化し、硬化した後に吸収されます。

爬虫類の場合は、クリーム状の皮下膿瘍となる前に乾酪様化が早く起こるようです。

ヒョウモントカゲモドキのごまお君(雄、1歳10か月齢、体重57g)は下顎にこぶが来たとのことで来院されました。

1か月前に、左側下顎側面の皮膚に瘡蓋が出来、2週間前から下顎の腫瘤が増大してきたとの事です。

下写真の黄色丸が下顎の腫瘤を示します。

下写真の黄色矢印は腫瘤の外周を示しますが、皮膚が吻開しています。

腫瘤の一部を針生検して、腫瘤の中心部は膿瘍である確認をしました。

しかし、腫瘤の下顎に接している面にひょっとしたら腫瘍が形成されている可能性もあります。

加えて、ごまお君は脱皮の最中です。

陳旧化して、白く剥離した皮膚が認められます。

下顎に腫瘤が出来てから、全く食欲がないとのことで、腫瘍の可能性も考慮して全身麻酔下で外科的に腫瘤を摘出することとしました。

ごまお君に麻酔導入箱に入ってもらいます。

麻酔導入は完了です。

マスクを口吻部にかけてイソフルランで維持麻酔を実施します。

麻酔状態は安定しています。

下写真のアングルからは、この腫瘤が思いのほか大きいことが分かります。

腫瘤の付根の皮膚からメスを入れたいのですが、皮膚の欠損部があまりに大きくなり、皮膚縫合が不可能となります。

従って、吻開している皮膚を注意深く剥離して、腫瘤を摘出することとしました。

皮膚を牽引しながら、腫瘤を少しづつ剥離します。

次に滅菌綿棒で腫瘤を鈍性に剥離します。

綿棒で腫瘤外周をなぞる要領で皮膚、皮下組織から腫瘤を外すことが出来ました。

チーズというよりも消しゴムに近い硬度を有した孤立性の腫瘤といった感じです。

腫瘤を取り除いた皮下には、下写真黄色矢印が示す乾酪様物質の残存が確認されました。

この部位は左側下顎部の病変部につながっています。

この栓子様の膿瘍を摘出します。

下写真の指で押さえている部位が、左側下顎にあたります。

下写真黄色丸は摘出した栓子様の膿瘍です。

術部はその後、生食で洗浄し抗生剤を滴下します。

下写真のピンセット先端が示しているのが、左側下顎部の病変部です。

ごまお君はデュビアなどの生餌を与えられており、口腔内にマウスロットを疑う所見が認められています。

具体的には、左下顎歯肉内側から歯槽骨を貫通する瘻管です。

残念ながら、今回はその瘻管部の接写撮影が綺麗に取れず、掲載できませんでした。

生餌に咬まれて雑菌の感染を受けた歯肉部から下顎外側へ膿瘍が形成され、次いで下顎底部全面に膿瘍が広がったと推察されます。

皮膚をスムーズに縫合できるか、縫い代を検討しています。

下写真の右に置いてあるのは、摘出した膿瘍です。

切開した皮膚の創面を縫合しやすいようにトリミングします。

5-0のナイロン糸で縫合していきます。

縫合は完了です。

下写真黄色丸の病変部周囲の下顎骨は腫大しており、瘻管が生じた部位の骨増生が進行していると思われます。

細菌感染で下顎骨が融解した後の骨増生です。

おそらくこの腫瘤化した下顎骨はこぶとして残るでしょう。

麻酔から覚醒し始めたごまお君です。

下顎の疼痛でごまお君は現在、拒食中です。

しばらく生餌の捕食は中止して頂き、流動食で対応してもらいます。

摘出した膿瘍の塊を確認したところ、腫瘍細胞は認められませんでした。

爬虫類のマウスロットでは歯肉の炎症のみならず、歯槽骨にまで炎症・骨融解が及ぶケースもあること、生餌の給餌には注意が必要です。

ごまお君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日、ご紹介するのはヒョウモントカゲモドキの皮下膿瘍です。

皮下膿瘍とは、外傷等から皮下組織に入り込んだ細菌と免疫細胞との戦いで、免疫細胞が負けて壊死して膿に変わり、皮下に貯留した状態を指します。

皮膚側(外側)から見ると腫瘤という形で認められます。

哺乳類の皮下膿瘍は、最初はクリーム状の膿ですが、継時的にチーズ様(乾酪様物質)に変化し、硬化した後に吸収されます。

爬虫類の場合は、クリーム状の皮下膿瘍となる前に乾酪様化が早く起こるようです。

ヒョウモントカゲモドキのごまお君(雄、1歳10か月齢、体重57g)は下顎にこぶが来たとのことで来院されました。

1か月前に、左側下顎側面の皮膚に瘡蓋が出来、2週間前から下顎の腫瘤が増大してきたとの事です。

下写真の黄色丸が下顎の腫瘤を示します。

下写真の黄色矢印は腫瘤の外周を示しますが、皮膚が吻開しています。

腫瘤の一部を針生検して、腫瘤の中心部は膿瘍である確認をしました。

しかし、腫瘤の下顎に接している面にひょっとしたら腫瘍が形成されている可能性もあります。

加えて、ごまお君は脱皮の最中です。

陳旧化して、白く剥離した皮膚が認められます。

下顎に腫瘤が出来てから、全く食欲がないとのことで、腫瘍の可能性も考慮して全身麻酔下で外科的に腫瘤を摘出することとしました。

ごまお君に麻酔導入箱に入ってもらいます。

麻酔導入は完了です。

マスクを口吻部にかけてイソフルランで維持麻酔を実施します。

麻酔状態は安定しています。

下写真のアングルからは、この腫瘤が思いのほか大きいことが分かります。

腫瘤の付根の皮膚からメスを入れたいのですが、皮膚の欠損部があまりに大きくなり、皮膚縫合が不可能となります。

従って、吻開している皮膚を注意深く剥離して、腫瘤を摘出することとしました。

皮膚を牽引しながら、腫瘤を少しづつ剥離します。

次に滅菌綿棒で腫瘤を鈍性に剥離します。

綿棒で腫瘤外周をなぞる要領で皮膚、皮下組織から腫瘤を外すことが出来ました。

チーズというよりも消しゴムに近い硬度を有した孤立性の腫瘤といった感じです。

腫瘤を取り除いた皮下には、下写真黄色矢印が示す乾酪様物質の残存が確認されました。

この部位は左側下顎部の病変部につながっています。

この栓子様の膿瘍を摘出します。

下写真の指で押さえている部位が、左側下顎にあたります。

下写真黄色丸は摘出した栓子様の膿瘍です。

術部はその後、生食で洗浄し抗生剤を滴下します。

下写真のピンセット先端が示しているのが、左側下顎部の病変部です。

ごまお君はデュビアなどの生餌を与えられており、口腔内にマウスロットを疑う所見が認められています。

具体的には、左下顎歯肉内側から歯槽骨を貫通する瘻管です。

残念ながら、今回はその瘻管部の接写撮影が綺麗に取れず、掲載できませんでした。

生餌に咬まれて雑菌の感染を受けた歯肉部から下顎外側へ膿瘍が形成され、次いで下顎底部全面に膿瘍が広がったと推察されます。

皮膚をスムーズに縫合できるか、縫い代を検討しています。

下写真の右に置いてあるのは、摘出した膿瘍です。

切開した皮膚の創面を縫合しやすいようにトリミングします。

5-0のナイロン糸で縫合していきます。

縫合は完了です。

下写真黄色丸の病変部周囲の下顎骨は腫大しており、瘻管が生じた部位の骨増生が進行していると思われます。

細菌感染で下顎骨が融解した後の骨増生です。

おそらくこの腫瘤化した下顎骨はこぶとして残るでしょう。

麻酔から覚醒し始めたごまお君です。

下顎の疼痛でごまお君は現在、拒食中です。

しばらく生餌の捕食は中止して頂き、流動食で対応してもらいます。

摘出した膿瘍の塊を確認したところ、腫瘍細胞は認められませんでした。

爬虫類のマウスロットでは歯肉の炎症のみならず、歯槽骨にまで炎症・骨融解が及ぶケースもあること、生餌の給餌には注意が必要です。

ごまお君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL