泌尿器の疾患/犬

2022年7月22日 金曜日

犬の尿石症(シュウ酸カルシウム その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日、ご紹介しますのは犬の尿石症です。

以前にも犬の尿石症(シュウ酸カルシウム尿石症)について報告させて頂きました。

シュウ酸カルシウム尿石症についての概論はそちらを参考にして下さい(左下線をクリック)。

チワワのラル君(4歳5か月齢、去勢済、体重3.6kg)は排尿時の疼痛、血尿が続くとのことで来院されました。

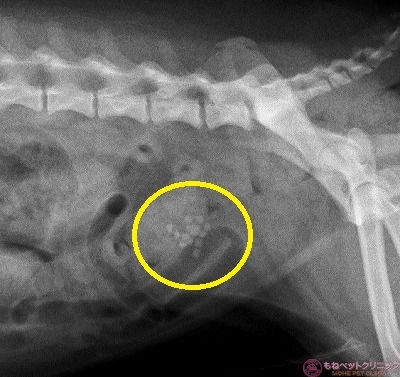

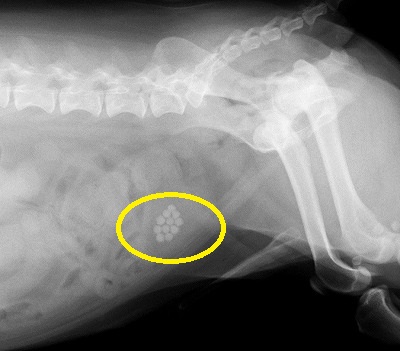

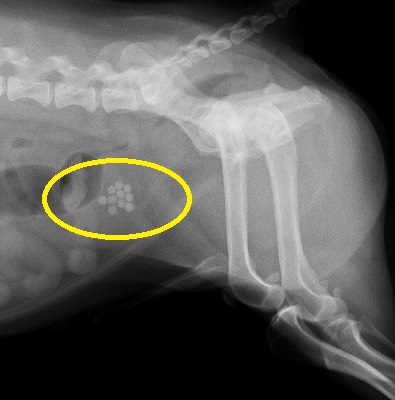

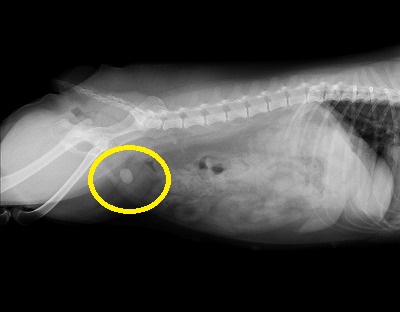

まずはレントゲン撮影を実施しました。

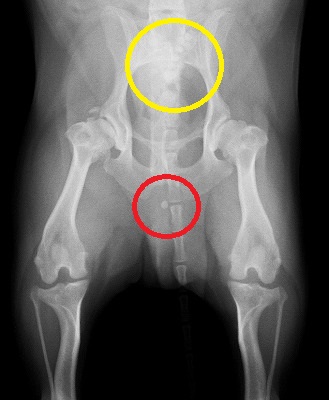

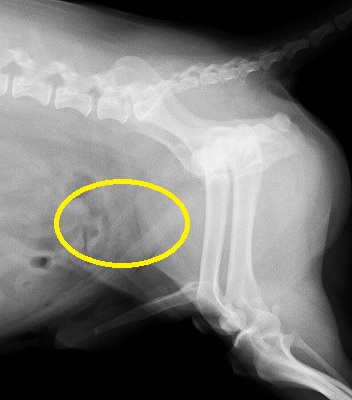

下写真で、膀胱内(黄色丸)に結石が確認されます。

直径が3㎜大の膀胱結石が十数個確認出来ました。

尿検査上、ストルバイト結晶やカルシュウム結晶といった膀胱結石のもとになるような存在は認められませんでした。

ラル君は3年ぐらい前から不定期に排尿の疼痛、頻尿を呈していたとのことです。

今回、この数ミリ単位の尿石を外科的に摘出して、尿石の分析を行い、術後の食餌療法を考慮させて頂くこととしました。

まずはラル君に全身麻酔を施します。

患部を剃毛します。

気管挿管後、ラル君の麻酔はしっかりかかっている状態です。

膀胱を切開し、尿石を摘出しますが、場合によっては膀胱内の尿石が移動して尿道に降りてくる可能性もありますので尿道カテーテルを挿入します。

雄の場合は、ペニスが正中部に存在しますので、ペニスを迂回して皮膚を切開します。

ペニスの傍らに走行している浅後腹壁動静脈を結紮し、周囲組織を剥離していきます。

腹筋を切開します。

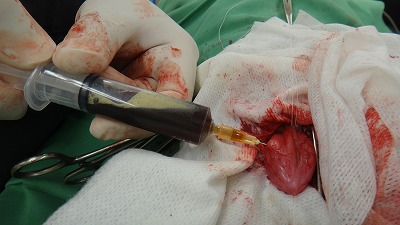

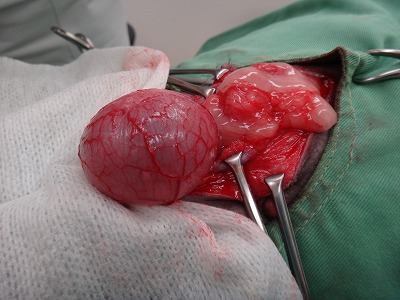

蓄尿している膀胱を腹腔外へと牽引します。

膀胱内の圧を下げるために尿を注射器で穿刺吸引します。

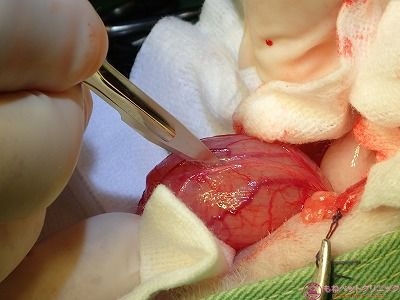

次に膀胱に支持糸をかけます。

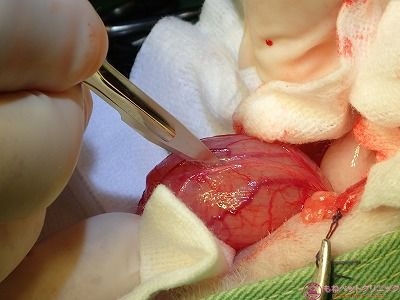

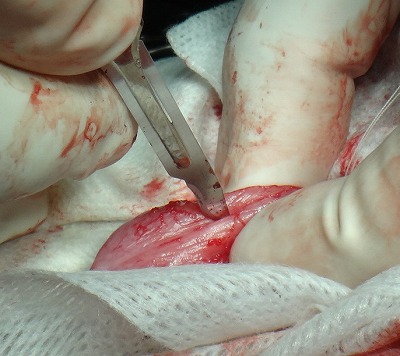

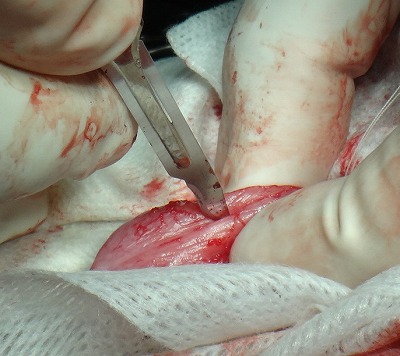

11番メス刃で膀胱壁を切開します。

切開部を鉗子で広げます。

この段階で膀胱内にいくつかの尿石が存在しているのが、触診で分かります。

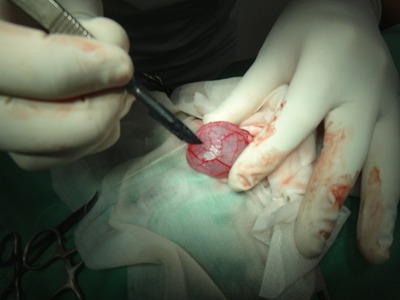

鉗子で尿石を1個づつ摘出していきます。

加えて、尿道カテーテルを通して膀胱内へ生食注入します。

これは、すべての結石を残さず摘出するため、尿道付近に移動した結石を膀胱内へ戻す意味もあります。

術前にレントゲン上で確認された尿石の数が全て摘出出来ました。

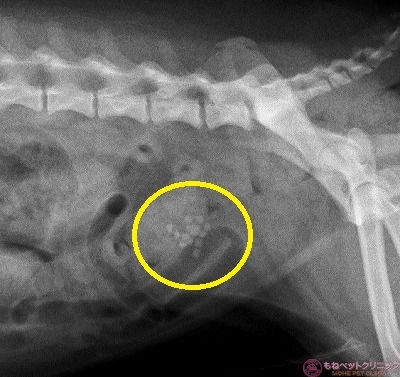

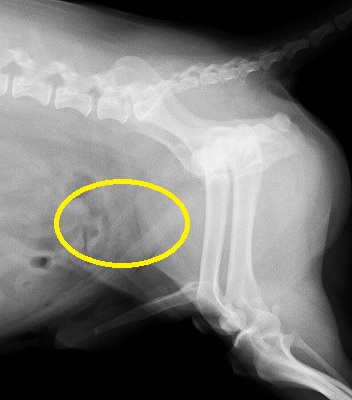

念のためにレントゲン撮影を実施します。

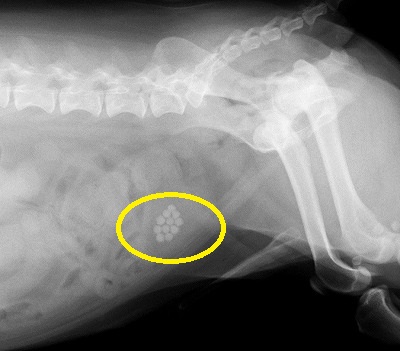

下写真で膀胱内の結石は全て摘出されたのが分かります。

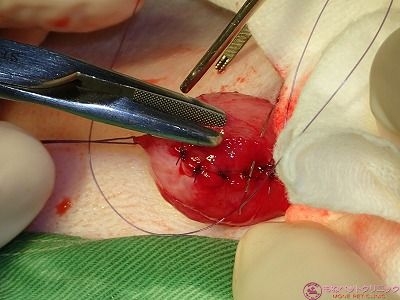

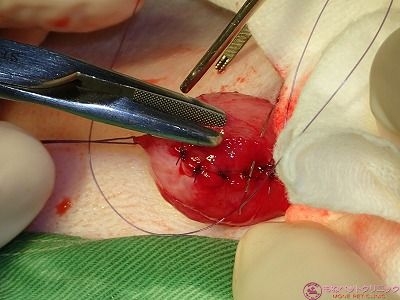

次いで、膀胱の切開部位を合成吸収糸で縫合します。

ここでしっかり縫合できているか、リーク(漏出)試験を行います。

先に入れてある尿道カテーテルから生食を適量注入して、膀胱を膨らませて、縫合部からの漏れを確認します。

特に患部からの漏れはなく、念のため2重内反縫合(クッシング―レンベルト縫合)を行いました。

これで、膀胱の縫合は終了です。

腹筋、皮下組織、皮膚と縫合を終えました。

麻酔を切り、半覚醒状態のラル君です。

下写真は術後3分のラル君です。

無事、手術は終了しました。

下写真は今回摘出した尿石です。

結石の分析を検査センターに依頼したところ、98%がシュウ酸カルシウムで構成された結石と判明しました。

シュウ酸カルシウム結石については、現在のところ効果的な内科的溶解療法はありません。

従って、外科的(今回のような膀胱切開術)もしくは非外科的(膀胱鏡を挿入して把持鉗子で摘出する)などの方法で対応するしかありません。

実際、今後ラル君の尿石症が再発する恐れもあります。

シュウ酸カルシウムを予防するためには水分摂取量を増やすこと、フロセミド(利尿剤)、ビタミンCやD、尿酸化剤などの投与を避けることが重要です。

それでも再発傾向があるなら、クエン酸カリウム、ビタミンB6やサイアサイド利尿剤(ヒドロクロロチアジド等)を投与して、尿pH を7.0~7.5でシュウ酸カルシウム結晶陰性を目指します。

ストルバイト尿石ならば結石を溶解させる療法食も存在します。

シュウ酸カルシウム尿石の場合は、完成された療法食が存在しないため、定期的な尿検査のモニタリングが必要です。

大変ですが、今後外科的手術は回避するよう頑張りましょう!

ラル君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日、ご紹介しますのは犬の尿石症です。

以前にも犬の尿石症(シュウ酸カルシウム尿石症)について報告させて頂きました。

シュウ酸カルシウム尿石症についての概論はそちらを参考にして下さい(左下線をクリック)。

チワワのラル君(4歳5か月齢、去勢済、体重3.6kg)は排尿時の疼痛、血尿が続くとのことで来院されました。

まずはレントゲン撮影を実施しました。

下写真で、膀胱内(黄色丸)に結石が確認されます。

直径が3㎜大の膀胱結石が十数個確認出来ました。

尿検査上、ストルバイト結晶やカルシュウム結晶といった膀胱結石のもとになるような存在は認められませんでした。

ラル君は3年ぐらい前から不定期に排尿の疼痛、頻尿を呈していたとのことです。

今回、この数ミリ単位の尿石を外科的に摘出して、尿石の分析を行い、術後の食餌療法を考慮させて頂くこととしました。

まずはラル君に全身麻酔を施します。

患部を剃毛します。

気管挿管後、ラル君の麻酔はしっかりかかっている状態です。

膀胱を切開し、尿石を摘出しますが、場合によっては膀胱内の尿石が移動して尿道に降りてくる可能性もありますので尿道カテーテルを挿入します。

雄の場合は、ペニスが正中部に存在しますので、ペニスを迂回して皮膚を切開します。

ペニスの傍らに走行している浅後腹壁動静脈を結紮し、周囲組織を剥離していきます。

腹筋を切開します。

蓄尿している膀胱を腹腔外へと牽引します。

膀胱内の圧を下げるために尿を注射器で穿刺吸引します。

次に膀胱に支持糸をかけます。

11番メス刃で膀胱壁を切開します。

切開部を鉗子で広げます。

この段階で膀胱内にいくつかの尿石が存在しているのが、触診で分かります。

鉗子で尿石を1個づつ摘出していきます。

加えて、尿道カテーテルを通して膀胱内へ生食注入します。

これは、すべての結石を残さず摘出するため、尿道付近に移動した結石を膀胱内へ戻す意味もあります。

術前にレントゲン上で確認された尿石の数が全て摘出出来ました。

念のためにレントゲン撮影を実施します。

下写真で膀胱内の結石は全て摘出されたのが分かります。

次いで、膀胱の切開部位を合成吸収糸で縫合します。

ここでしっかり縫合できているか、リーク(漏出)試験を行います。

先に入れてある尿道カテーテルから生食を適量注入して、膀胱を膨らませて、縫合部からの漏れを確認します。

特に患部からの漏れはなく、念のため2重内反縫合(クッシング―レンベルト縫合)を行いました。

これで、膀胱の縫合は終了です。

腹筋、皮下組織、皮膚と縫合を終えました。

麻酔を切り、半覚醒状態のラル君です。

下写真は術後3分のラル君です。

無事、手術は終了しました。

下写真は今回摘出した尿石です。

結石の分析を検査センターに依頼したところ、98%がシュウ酸カルシウムで構成された結石と判明しました。

シュウ酸カルシウム結石については、現在のところ効果的な内科的溶解療法はありません。

従って、外科的(今回のような膀胱切開術)もしくは非外科的(膀胱鏡を挿入して把持鉗子で摘出する)などの方法で対応するしかありません。

実際、今後ラル君の尿石症が再発する恐れもあります。

シュウ酸カルシウムを予防するためには水分摂取量を増やすこと、フロセミド(利尿剤)、ビタミンCやD、尿酸化剤などの投与を避けることが重要です。

それでも再発傾向があるなら、クエン酸カリウム、ビタミンB6やサイアサイド利尿剤(ヒドロクロロチアジド等)を投与して、尿pH を7.0~7.5でシュウ酸カルシウム結晶陰性を目指します。

ストルバイト尿石ならば結石を溶解させる療法食も存在します。

シュウ酸カルシウム尿石の場合は、完成された療法食が存在しないため、定期的な尿検査のモニタリングが必要です。

大変ですが、今後外科的手術は回避するよう頑張りましょう!

ラル君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2016年2月24日 水曜日

犬の尿石症(シュウ酸カルシウム尿石)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日は、犬の尿石症についてコメントさせて頂きます。

以前、リン酸アンモニウムマグネシウム(ストルバイト)尿石について、症例報告しましたのでご興味のある方はこちらを参照下さい。

さて、犬の尿路結石には、ストルバイト、シュウ酸カルシウム、尿酸塩、リン酸カルシウム,シスチンなどがあります。

尿石症は、尿路である腎臓、尿管、膀胱、尿道などに先に挙げた結石が形成されることによる疾患です。

結石の大きさは様々ですが、物理的な刺激により尿路の炎症を起こしたり、尿管や尿道に大きな結石がつまることにより尿が排

出できなくなって、尿毒症や膀胱破裂など重篤な病気に発展する場合があります。

尿石症の好発犬種は存在し、ミニチュア・シュナウザーやシーズー、ダルメシアン、ヨークシャー・テリアなどが挙げられます。

本日ご紹介しますのは、シュウ酸カルシウムの尿石症です。

シーズーのマロン君(12歳4か月、去勢済)は8年ほど前にストルバイト尿石症に罹患しているのが判明しました。

その後、療法食を継続して頂き、尿石症に関する問題は落ち着いているかに見えました。

今回、マロン君は排尿困難でトイレで辛そうにいきんでるとのことで来院されました。

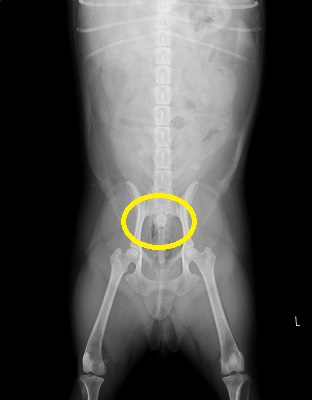

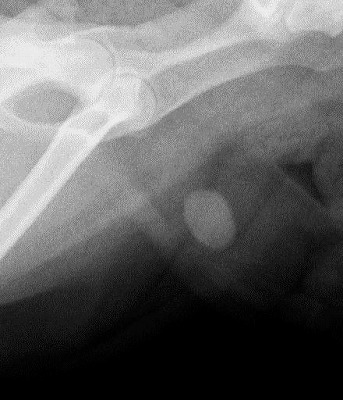

尿石症の確認を含めて、レントゲン撮影を実施しました。

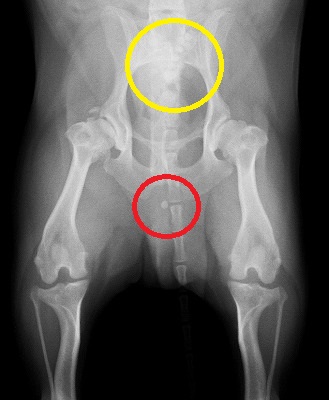

下のレントゲン写真にあるように黄色丸が膀胱石です。

そして尿道内へと降りてきた尿道結石が赤丸で囲んであります。

膀胱内に10個の尿石が認められ、骨盤腔から下に降りてきた尿道に1個尿石が認められます。

膀胱内尿石は直径が4㎜ほどの均一な大きさです。

おそらくマロン君が排尿困難になっているのは、尿道に降りてきた赤丸で囲んである1個の尿道結石が原因と思われます。

実はマロン君は、今回来院のひと月前に後足の跛行で来院されています。

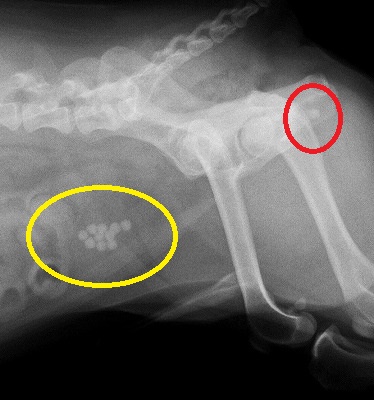

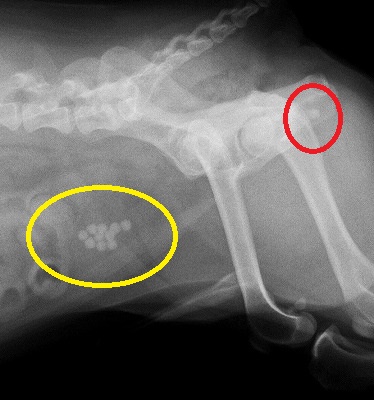

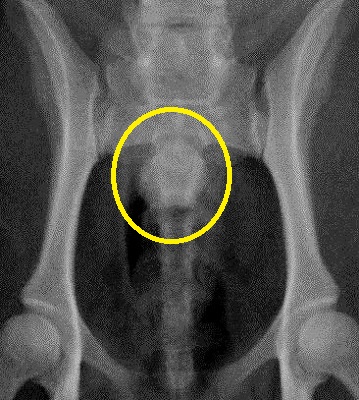

その時撮影したレントゲン写真と比較してみましょう。

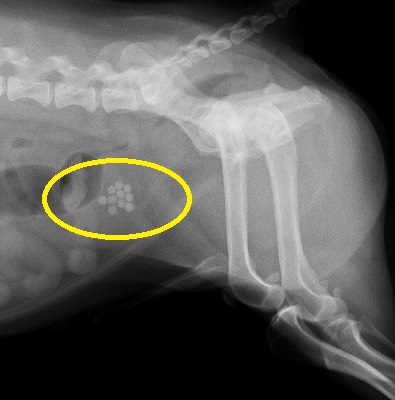

下のひと月前の写真では、膀胱内に11個の尿石が認められてます。

つまり、膀胱内尿石11個のうちの1個が、1か月の間に尿道に降り始めてしまったようです。

このひと月前の診察時に、尿石が問題を起こす前に外科的に摘出することをお勧めしてました。

今回は実際、尿道に降りてきた尿石が原因となって排尿障害を起こしていますから、この尿石を含めて11個の尿石を摘出することになりました。

翌日にマロン君の膀胱結石摘出を実施することとし、手術当日に尿道カテーテルを入れてみました。

膀胱まで容易にカテーテルがすんなりと入りました。

下は、その時のレントゲン写真です。

10個の尿石が膀胱内に依然、存在していますが、尿道へ降りていた結石が見当たりません。

どうやら、手術直前に排尿した時に一緒に結石が外に排出されたようです。

尿道内に降りてきて、尿道内閉塞すると尿道結石を解除するのが非常に難しくなります。

この点は不幸中の幸いです。

マロン君に全身麻酔をかけます。

正中切開で開腹します。

雄の場合、陰茎骨が正中部に位置してますので、その脇を切開します。

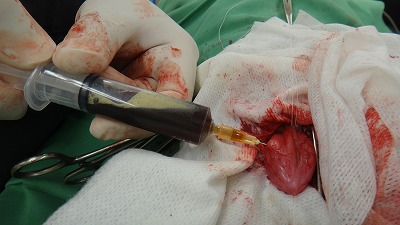

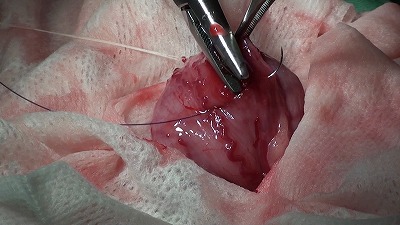

下写真は腹部から支持糸で牽引した膀胱です。

膀胱内の圧を下げるため、尿を注射器で吸引しましたところ、こげ茶色の血尿が採れました。

膀胱内結石により、膀胱炎が起こり血尿が生じています。

膀胱壁にメスで切開を加えます。

膀胱内部に存在する結石を一つずつ取り出していきます。

麻酔時に入れた尿道カテーテルから生理食塩水をフラッシュして膀胱内の結石を外部へ排出します。

結石を一つずつ確認して摘出します。

摘出した結石10個と小さな破片が摘出されました。

最終的に取り残しの結石は無いか、確認のためにレントゲンを撮りました。

黄色丸の部位は尿道カテーテルが入っている膀胱です。

結石は、膀胱内及び尿道内に存在していないのが確認できました。

切開した膀胱を縫合します。

縫合部から漏れがないか、生理食塩水を注射器より注入して確認します。

特に漏れもないので、膀胱を腹腔内に納め閉腹します。

膀胱に蓄尿による内圧をかけないために尿道カテーテルを留置します。

しばらくはマロン君は尿道カテーテルから排尿して頂きます。

麻酔から覚醒したマロン君です。

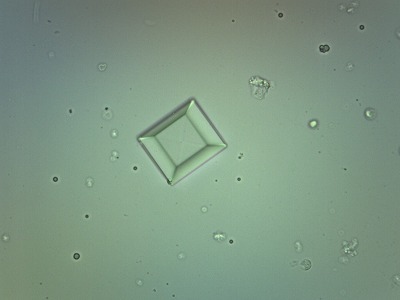

術中にサンプリングした尿を顕微鏡で見たところ、シュウ酸カルシウムの1水和物が見つかりました(下写真黄色丸)。

下写真が今回摘出した結石です。

検査センターでどんなタイプの結石か調べてもらったところ、98%以上がシュウ酸カルシウムから構成されている尿石であることが判明しました。

シュウ酸カルシウム結石は、ヒトで良く見られる結石であり、ヒトの尿石の80%近くを占めるそうです。

一方、犬の尿石はアメリカでは80年代はストラバイトが80%でシュウ酸カルシウムは5%であるとの報告があります。

その後、90年代になるとストラバイトが34%、シュウ酸カルシウムが55%と増加傾向をしています。

食生活の変化もあってのことでしょう。

恐らく、日本でもアメリカと同様の傾向があると思われます。

ストラバイトを溶解する療法食の普及が、ストラバイト尿石の基となるマグネシウムの制限に一役買っているのかもしれません。

またシュウ酸カルシウム結石は、ストラバイトの様に療法食で容易に溶解できないため、外科的に摘出するしか摘出する方法がありません。

尿石は前述したようにストラバイトやシュウ酸カルシウムが単独で形成される場合もあれば、両方が混在する混合型も存在します。

マロン君はこの混合型であったようです。

今後は、混合型対応の療法食を継続して頂きます。

入院中も排尿は問題なくできるようになりました。

退院時のマロン君です。

飼い主様とのツーショットを最後に載せさせて頂きます。

マロン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日は、犬の尿石症についてコメントさせて頂きます。

以前、リン酸アンモニウムマグネシウム(ストルバイト)尿石について、症例報告しましたのでご興味のある方はこちらを参照下さい。

さて、犬の尿路結石には、ストルバイト、シュウ酸カルシウム、尿酸塩、リン酸カルシウム,シスチンなどがあります。

尿石症は、尿路である腎臓、尿管、膀胱、尿道などに先に挙げた結石が形成されることによる疾患です。

結石の大きさは様々ですが、物理的な刺激により尿路の炎症を起こしたり、尿管や尿道に大きな結石がつまることにより尿が排

出できなくなって、尿毒症や膀胱破裂など重篤な病気に発展する場合があります。

尿石症の好発犬種は存在し、ミニチュア・シュナウザーやシーズー、ダルメシアン、ヨークシャー・テリアなどが挙げられます。

本日ご紹介しますのは、シュウ酸カルシウムの尿石症です。

シーズーのマロン君(12歳4か月、去勢済)は8年ほど前にストルバイト尿石症に罹患しているのが判明しました。

その後、療法食を継続して頂き、尿石症に関する問題は落ち着いているかに見えました。

今回、マロン君は排尿困難でトイレで辛そうにいきんでるとのことで来院されました。

尿石症の確認を含めて、レントゲン撮影を実施しました。

下のレントゲン写真にあるように黄色丸が膀胱石です。

そして尿道内へと降りてきた尿道結石が赤丸で囲んであります。

膀胱内に10個の尿石が認められ、骨盤腔から下に降りてきた尿道に1個尿石が認められます。

膀胱内尿石は直径が4㎜ほどの均一な大きさです。

おそらくマロン君が排尿困難になっているのは、尿道に降りてきた赤丸で囲んである1個の尿道結石が原因と思われます。

実はマロン君は、今回来院のひと月前に後足の跛行で来院されています。

その時撮影したレントゲン写真と比較してみましょう。

下のひと月前の写真では、膀胱内に11個の尿石が認められてます。

つまり、膀胱内尿石11個のうちの1個が、1か月の間に尿道に降り始めてしまったようです。

このひと月前の診察時に、尿石が問題を起こす前に外科的に摘出することをお勧めしてました。

今回は実際、尿道に降りてきた尿石が原因となって排尿障害を起こしていますから、この尿石を含めて11個の尿石を摘出することになりました。

翌日にマロン君の膀胱結石摘出を実施することとし、手術当日に尿道カテーテルを入れてみました。

膀胱まで容易にカテーテルがすんなりと入りました。

下は、その時のレントゲン写真です。

10個の尿石が膀胱内に依然、存在していますが、尿道へ降りていた結石が見当たりません。

どうやら、手術直前に排尿した時に一緒に結石が外に排出されたようです。

尿道内に降りてきて、尿道内閉塞すると尿道結石を解除するのが非常に難しくなります。

この点は不幸中の幸いです。

マロン君に全身麻酔をかけます。

正中切開で開腹します。

雄の場合、陰茎骨が正中部に位置してますので、その脇を切開します。

下写真は腹部から支持糸で牽引した膀胱です。

膀胱内の圧を下げるため、尿を注射器で吸引しましたところ、こげ茶色の血尿が採れました。

膀胱内結石により、膀胱炎が起こり血尿が生じています。

膀胱壁にメスで切開を加えます。

膀胱内部に存在する結石を一つずつ取り出していきます。

麻酔時に入れた尿道カテーテルから生理食塩水をフラッシュして膀胱内の結石を外部へ排出します。

結石を一つずつ確認して摘出します。

摘出した結石10個と小さな破片が摘出されました。

最終的に取り残しの結石は無いか、確認のためにレントゲンを撮りました。

黄色丸の部位は尿道カテーテルが入っている膀胱です。

結石は、膀胱内及び尿道内に存在していないのが確認できました。

切開した膀胱を縫合します。

縫合部から漏れがないか、生理食塩水を注射器より注入して確認します。

特に漏れもないので、膀胱を腹腔内に納め閉腹します。

膀胱に蓄尿による内圧をかけないために尿道カテーテルを留置します。

しばらくはマロン君は尿道カテーテルから排尿して頂きます。

麻酔から覚醒したマロン君です。

術中にサンプリングした尿を顕微鏡で見たところ、シュウ酸カルシウムの1水和物が見つかりました(下写真黄色丸)。

下写真が今回摘出した結石です。

検査センターでどんなタイプの結石か調べてもらったところ、98%以上がシュウ酸カルシウムから構成されている尿石であることが判明しました。

シュウ酸カルシウム結石は、ヒトで良く見られる結石であり、ヒトの尿石の80%近くを占めるそうです。

一方、犬の尿石はアメリカでは80年代はストラバイトが80%でシュウ酸カルシウムは5%であるとの報告があります。

その後、90年代になるとストラバイトが34%、シュウ酸カルシウムが55%と増加傾向をしています。

食生活の変化もあってのことでしょう。

恐らく、日本でもアメリカと同様の傾向があると思われます。

ストラバイトを溶解する療法食の普及が、ストラバイト尿石の基となるマグネシウムの制限に一役買っているのかもしれません。

またシュウ酸カルシウム結石は、ストラバイトの様に療法食で容易に溶解できないため、外科的に摘出するしか摘出する方法がありません。

尿石は前述したようにストラバイトやシュウ酸カルシウムが単独で形成される場合もあれば、両方が混在する混合型も存在します。

マロン君はこの混合型であったようです。

今後は、混合型対応の療法食を継続して頂きます。

入院中も排尿は問題なくできるようになりました。

退院時のマロン君です。

飼い主様とのツーショットを最後に載せさせて頂きます。

マロン君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年6月22日 日曜日

犬の尿石症(ストルバイト尿石症)

こんにちは 院長の伊藤です。

猫やハムスター、フクロモモンガ等のストルバイト尿石症についてはコメントさせて頂いてるのですが、肝心の犬のストルバイト尿石症については掲載するのを忘れていました。

そんなわけで本日は犬のストルバイト尿石症のお話です。

ミニチュア・シュナウザーのアリスちゃん(2歳6か月、雌)は頻尿・血尿を主徴に来院されました。

早速、尿検査をすると、尿pHは8、潜血反応は陽性、そして下写真のストルバイト結晶が認められました。

ミニチュア・シュナウザーはストルバイト尿石症の好発品種です。

低倍です。

高倍です。

ストルバイト結晶の特徴は4~6面体の西洋棺蓋状あるいはプリズム状を呈する形状です。

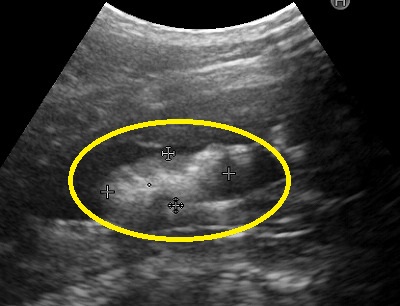

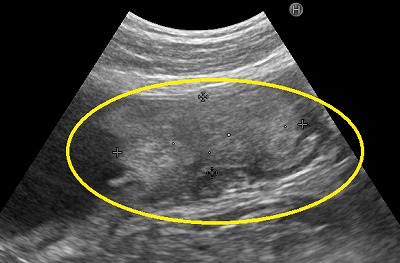

次いで膀胱内の状況を把握するため、エコー検査をしました。

下写真の黄色丸が結石と思われます。

全長約10㎜以上ありそうです。

加えてレントゲン撮影を実施しました。

腹背像です。

上写真の黄色丸が結石を示します。

結石を拡大します。

加えて側臥像です。

患部を拡大します。

この結石をそのままして置くわけにはいきません。

さらにこの結石が核になって大きくなっていく可能性があります。

結局、外科的に摘出することとしました。

下写真はアリスちゃんの膀胱です。

メスを入れます。

膀胱切開し、膀胱を圧迫しますと内部から結石が顔を出しました。

下写真黄色丸が摘出した結石です。

切開した部位から生理食塩水で膀胱内部をしっかり洗浄します。

場合によっては、エコーやレントゲン像で見落としている細かな砂粒状の結石もあるかもしれません。

次に膀胱をしっかりと縫合します。

絶えず尿が溜まる臓器なので、縫合部から漏れがあってはなりません。

縫合終了後は生理食塩水を膀胱内に注入して、縫合部からの漏出がないかを確認します。

あとは膀胱を腹腔内に戻して閉腹して終了です。

下写真は、今回摘出したストルバイト結石です。

しばしの入院生活の後、退院当日のアリスちゃんです。

排尿もスムーズにできるようになりました。

排尿障害に陥った場合、最悪尿毒症になって命に関わる場合もあります。

アリスちゃんは、しばらくストルバイト溶解食(s/d)を食べてもらい、ストルバイトが認められなくなったら尿酸性維持食に変更していきます。

お水もしっかり飲んでたくさん排尿するようにしていただきたいところです。

ストルバイト結石の生成原因や症状は猫のストルバイト尿石症の記事を参考にして下さい。

最後に退院でお迎えいただいた飼主様とのツーショットです。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年3月23日 土曜日

犬の膀胱がん

本日、犬の膀胱がんについてコメントします。

シェルティのナイト君(14歳)は血尿が続くとのことで来院されました。

下写真のように毎回排尿時に血尿を伴います。

まずは膀胱内部のチェックのため、エコー検査を実施しました。

膀胱内部の膀胱三角と称される部位に下写真の様に腫瘤の存在が認められました。

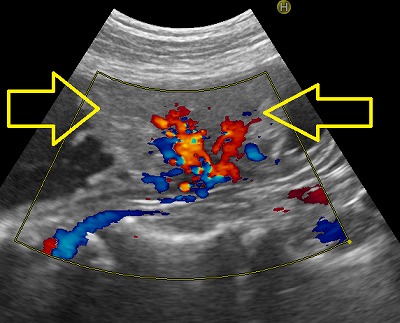

これをカラードップラーで、血液の流れを合わせて確認したところが下写真の画像になりました。

上の写真は、青と赤で血流を表示します。

この腫瘤の内部には血管が存在していることになります。

この腫瘤は本来膀胱内に存在しない構造物であり、血管が多く分布している点から栄養を周囲から奪取しているだろうと予想されます。

つまり腫瘍の可能性があると考えられます。

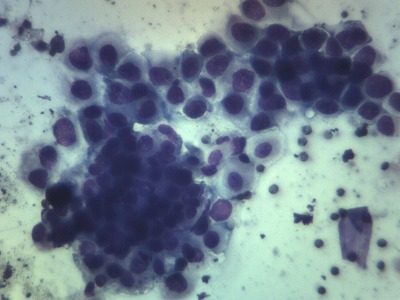

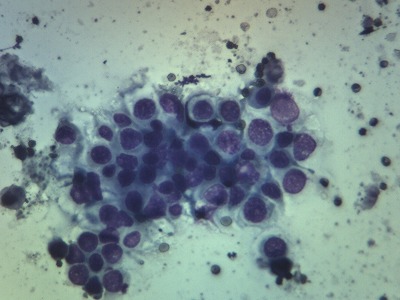

尿を採取して、遠心分離にかけ、その沈渣を回収して、染色して顕微鏡で検査した結果が下写真です。

細胞診の結果は移行上皮癌と判明しました。

膀胱や尿道にできる原発腫瘍は、その9割方が上皮由来であって、そのほとんどが移行上皮癌に分類されます。

ポリープの様に腫瘍の部分だけが膀胱内壁に突出しているものなら、その部分だけを外科的に摘出すればOKです。

残念ながら、腫瘍は膀胱内壁まで浸潤してます。

膀胱を全摘出できればよいのですが、ヒトの様に腹部に導尿パックをぶら下げるようなことは、動物では不可能です。

結局、ナイト君の14歳という年齢を考慮すれば、内科的治療で経過を診ていくのがベストだと判断しました。

現在、ナイト君は化学療法を選択して頂き、治療中です。

化学療法に反応して、早く血尿が落ち着いてくれるのを期待します。

頑張っていきましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けると励みになります。

をクリックして頂けると励みになります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL