スタッフブログ

2016年10月26日 水曜日

NO.456 ガーゴイルゲッコー(ツノミカドヤモリ) ガーコちゃん(知立市在住)

みなさんこんにちは

10月より

当院の診察時間が変更になりました!!

7月~お伝えしておりましたが・・・

特に土日の受付時間に関して

再度ご確認ください

それでは

早速ですが患者様紹介に参りたいと思います!

ガーゴイルゲッコー(ツノミカドヤモリ) の ガーコちゃんです

頭部にツノ状の突起があることから「ツノミカドヤモリ」という名がついる

別名「ガーゴイルゲッコー」というそうです

主に夜行性ですが

昼間に日光浴を行うことも好むそうですが

さすがに昼間に知らない所に連れてかれたのが

ご立腹なのか・・・少し怒っていますね

今日は脱腸の疑いとのことでしたので

健診と合わせて確認します

全体の体表の色も問題ないですね。

指もしっかり掴んでいますね!

口の中も周りも問題ないですね。

問題の脱腸の疑いですが・・

こちらも問題ないですね。

住宅の事情や仕事の都合上

最近では爬虫類を飼われる方も多く

静かで小スペースで飼う事が出来るヤモリは

ここ最近人気のようです

間近に見るとガーコちゃん

迫力はありますね

でも・・・こうやって手のひらにのる姿を見ると

ガーコちゃん愛らしいですね

こいう姿が人気なのかもしれませんね

適度な湿度と温度、爬虫類用の蛍光灯で

しっかり管理すれば飼う事は容易のようで

その点でも人気なのかもしれませんね~

これからも元気な姿で健診にしてくださいね

ガーゴイルゲッコー初めて見た

という方は

こちらまで クリックおねがいします

クリックおねがいします

10月より

当院の診察時間が変更になりました!!

7月~お伝えしておりましたが・・・

特に土日の受付時間に関して

再度ご確認ください

それでは

早速ですが患者様紹介に参りたいと思います!

ガーゴイルゲッコー(ツノミカドヤモリ) の ガーコちゃんです

頭部にツノ状の突起があることから「ツノミカドヤモリ」という名がついる

別名「ガーゴイルゲッコー」というそうです

主に夜行性ですが

昼間に日光浴を行うことも好むそうですが

さすがに昼間に知らない所に連れてかれたのが

ご立腹なのか・・・少し怒っていますね

今日は脱腸の疑いとのことでしたので

健診と合わせて確認します

全体の体表の色も問題ないですね。

指もしっかり掴んでいますね!

口の中も周りも問題ないですね。

問題の脱腸の疑いですが・・

こちらも問題ないですね。

住宅の事情や仕事の都合上

最近では爬虫類を飼われる方も多く

静かで小スペースで飼う事が出来るヤモリは

ここ最近人気のようです

間近に見るとガーコちゃん

迫力はありますね

でも・・・こうやって手のひらにのる姿を見ると

ガーコちゃん愛らしいですね

こいう姿が人気なのかもしれませんね

適度な湿度と温度、爬虫類用の蛍光灯で

しっかり管理すれば飼う事は容易のようで

その点でも人気なのかもしれませんね~

これからも元気な姿で健診にしてくださいね

ガーゴイルゲッコー初めて見た

という方は

こちらまで

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年10月19日 水曜日

歯周ケア~加藤獣医師便り~

こんにちは

獣医師の加藤です

10月に入っても

まだまだ蒸し暑い日があり、

みなさん体調はいかがですか?

そろそろ秋らしく

過ごしやすくなるのが待ち遠しいですね。

さて、今回は『歯周ケア』について

お話させていただきます。

みなさんは愛犬、愛猫の歯のケアはされていますか?

一度、歯の状態を見てください。

口臭は気になりませんか?

歯に歯垢や歯石の付着、

歯肉が赤く腫れていたりしませんか?

歯垢や歯石が付着すると、

細菌が増殖し、歯肉に炎症を起こします。

また、口臭の原因になります。

口腔内に異常があるため口臭が発生するということは、

口腔環境が正常ならば口臭はないのです

また、歯周炎になりますと

歯肉の状態が悪化するため、

歯を維持できなくなり

歯が抜けおちてしまうこともあります。

そうならないためにも、

今からでも歯周ケアをスタートしましょう

では、人間のようにいきなり

歯ブラシを使用して歯みがきをするのは困難です。

まずは、

STEP①:口元や口の中を触られることに慣れさせましょう。

最初は短時間の接触から始め、

徐々に、指を奥の歯まで触れるように練習しましょう。

くれぐれも、

口元を触られるのを嫌がる場合は、無理は禁物です。

次に、STEP①に成功できた場合は

STEP②:ガーゼやシートを使用して歯垢や食べかすを取り除きましょう。

この際、歯みがきペーストやデンタルジェルを使用すると

さらに効果的です。

*当院、看板犬ドゥちゃんです

カーゼに歯みがきペーストを付けて歯みがき中です

ここまで、頑張れた方は

STEP③:歯ブラシを使用して歯みがきをしてみましょう。

ゴシゴシこすると歯肉から出血しますし、

痛がりますので、優しく行ってください。

この際も、歯みがきペーストやデンタルジェルを使用すると効果的です。

以上が、歯みがきへの道のりです。

根気よく、時間をかけてチャレンジしてみてください。

歯みがきが無理な方や

毎日の歯みがきは大変と感じていらっしゃる方は

当院に気兼ねなくご相談ください。

歯みがきが出来なくても、

口腔内の細菌を減らし、歯垢の付着を減弱させる

動物病院専用のデンタルガムや

フードに振り掛けるタイプもありますので、

歯みがきが出来なくても

あきらめないでくださいね

*引っ張り遊びでも歯垢、歯石の付着予防もできます

歯周ケアが大切と思われた方はこちらのクリックお願いします。

歯周ケアが大切と思われた方はこちらのクリックお願いします。

獣医師の加藤です

10月に入っても

まだまだ蒸し暑い日があり、

みなさん体調はいかがですか?

そろそろ秋らしく

過ごしやすくなるのが待ち遠しいですね。

さて、今回は『歯周ケア』について

お話させていただきます。

みなさんは愛犬、愛猫の歯のケアはされていますか?

一度、歯の状態を見てください。

口臭は気になりませんか?

歯に歯垢や歯石の付着、

歯肉が赤く腫れていたりしませんか?

歯垢や歯石が付着すると、

細菌が増殖し、歯肉に炎症を起こします。

また、口臭の原因になります。

口腔内に異常があるため口臭が発生するということは、

口腔環境が正常ならば口臭はないのです

また、歯周炎になりますと

歯肉の状態が悪化するため、

歯を維持できなくなり

歯が抜けおちてしまうこともあります。

そうならないためにも、

今からでも歯周ケアをスタートしましょう

では、人間のようにいきなり

歯ブラシを使用して歯みがきをするのは困難です。

まずは、

STEP①:口元や口の中を触られることに慣れさせましょう。

最初は短時間の接触から始め、

徐々に、指を奥の歯まで触れるように練習しましょう。

くれぐれも、

口元を触られるのを嫌がる場合は、無理は禁物です。

次に、STEP①に成功できた場合は

STEP②:ガーゼやシートを使用して歯垢や食べかすを取り除きましょう。

この際、歯みがきペーストやデンタルジェルを使用すると

さらに効果的です。

*当院、看板犬ドゥちゃんです

カーゼに歯みがきペーストを付けて歯みがき中です

ここまで、頑張れた方は

STEP③:歯ブラシを使用して歯みがきをしてみましょう。

ゴシゴシこすると歯肉から出血しますし、

痛がりますので、優しく行ってください。

この際も、歯みがきペーストやデンタルジェルを使用すると効果的です。

以上が、歯みがきへの道のりです。

根気よく、時間をかけてチャレンジしてみてください。

歯みがきが無理な方や

毎日の歯みがきは大変と感じていらっしゃる方は

当院に気兼ねなくご相談ください。

歯みがきが出来なくても、

口腔内の細菌を減らし、歯垢の付着を減弱させる

動物病院専用のデンタルガムや

フードに振り掛けるタイプもありますので、

歯みがきが出来なくても

あきらめないでくださいね

*引っ張り遊びでも歯垢、歯石の付着予防もできます

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年10月17日 月曜日

NO.455 オカメインコ チコくん(名古屋市在住)

みなさん、こんにちは

近頃、気温が下がってきて

やっと秋らしさが出てきましたね

この時期少しだけ服装に迷いが出ますが

このまま気温が下がっていくのであれば

衣替えしてしまってもいいのかもしれませんね

それでは!患者様のご紹介をさせて頂きます。

オカメインコのチコくんです

チコくんは今回当院に初めて

健康診断受けにご来院いただきました

お年がなんと・・・・・・・・約30歳!?

人で言うと約120歳の長寿のオカメインコさんなんです

オカメインコの平均寿命は15~30年と言われていますが、

30歳迎えられる子はほとんどいないという話を聞いたことがあります!

当院でも今までご来院いただいた患者様の中では

チコくんが最年長のオカメインコになります

さ・ら・に チコくんは今まで病院にかかったことないそうで

今回の健診も問題なし!!ご高齢ですがとても健康体ですね

そんな、チコくんはお兄ちゃんが大好きだそうで

ご自宅ではお兄ちゃんの姿が見えなくなると

「ケンちゃん ケンちゃん」と言って探しているそうです。

そんな風に呼ばれると可愛くてしかたないですよね

病院では残念ながら話しているのを聞く事はできませんでしたが・・・

診察終わってからは、ケージの中で小さくなって

「チュコ チュコ」鳴いていました。。。

初めての病院でびっくりしちゃったかもしれませんね

何はともあれ、健診のほうで特に変わった事がなく本当によかったです

これからも、元気にもっと長生きして頂きたいですね

チコくん、がんばって!!と思った方は

コチラ

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年10月 7日 金曜日

予防の一つ去勢手術について ~加藤獣医師便り~

こんにちは

獣医師の加藤です。

10月に入り、過ごしやすい季節になりましたね。

食欲の秋を満喫したいものです。

では、今回は『去勢手術』について

お話させていただきます。

去勢を行うことで、以下の病気が予防できると考えています。

1、精巣腫瘍(犬)

2、前立腺疾患(犬)

3、会陰ヘルニア(犬)

4、肛門周囲腺腫(犬)

5、行動面における改善(犬、猫)

猫の精巣腫瘍発生率は、犬に比べ明らかに低い為

今回は犬の精巣腫瘍をご説明します。

精巣腫瘍は、セルトリ細胞腫、間質細胞腫、精上皮腫の3種類あります。

その中でも、セルトリ細胞腫は過剰なエストロゲンを分泌します。

過剰に分泌されたエストロゲンは、

骨髄造血機能を抑制するため、

治療困難な貧血をひき起こし、死亡することもあります。

*この写真は当院の患者さんで、潜在精巣が腫瘍化し、通常の精巣より腫大化しています。

左が正常の精巣、右が腫瘍化した精巣です。

本来の正常な位置に存在しない精巣(潜在精巣)は

腫瘍の発生率が正常と比較して3~14倍と言われています。

よって、愛犬が潜在精巣であれば

一度、動物病院で診てもらうことをおすすめします。

次に、前立腺疾患です。

前立腺疾患は、前立腺肥大、前立腺嚢胞、前立腺炎、前立腺膿瘍があります。

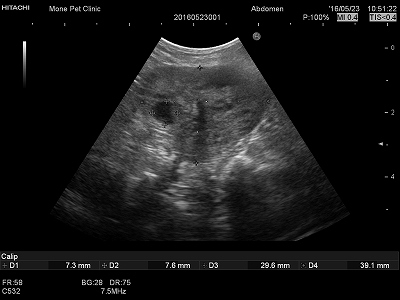

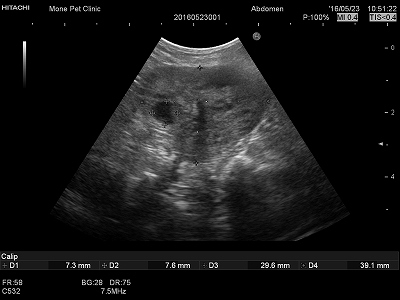

*この画像は当院の患者さんの前立腺の超音波画像です。

排尿困難と発熱、食欲不振で来院されました。

黒い部分が前立腺嚢胞です。

排尿困難、血尿、疼痛、発熱などの症状が現れます。

膀胱炎との鑑別が必要になってきます。

また、前立腺腫瘍もありますが、腫瘍に関しては去勢、未去勢関係なく発生します。

以上が、よく犬でみられる疾患です。

では、猫に関してですが行動学的な予防が主体になってきます。

去勢を行うことで、尿マーキングの抑制

発情の雌を追って外への飛び出し(交通事故等)抑制

また、雄同士のケンカ(猫エイズや猫白血病の感染リスク)を抑制します。

犬猫、両方に言えることですが、

去勢を行うことで、精神的に安定し穏やかになる傾向にあります。

去勢を行うことで、様々な事を予防できるんだなと、

わかっていただけたでしょうか?

当院では、生後6か月以降で去勢手術をおすすめしています。

若い時期に去勢を行うことで、潜在精巣の腫瘍化を予防し、

精神的に安定する為、しつけにも良いと考えています。

不明な点がありましたら、お気軽に獣医師やスタッフに相談ください。

去勢手術が大切な予防の一つなんだと思われた方

去勢手術が大切な予防の一つなんだと思われた方

クリックお願いします。

獣医師の加藤です。

10月に入り、過ごしやすい季節になりましたね。

食欲の秋を満喫したいものです。

では、今回は『去勢手術』について

お話させていただきます。

去勢を行うことで、以下の病気が予防できると考えています。

1、精巣腫瘍(犬)

2、前立腺疾患(犬)

3、会陰ヘルニア(犬)

4、肛門周囲腺腫(犬)

5、行動面における改善(犬、猫)

猫の精巣腫瘍発生率は、犬に比べ明らかに低い為

今回は犬の精巣腫瘍をご説明します。

精巣腫瘍は、セルトリ細胞腫、間質細胞腫、精上皮腫の3種類あります。

その中でも、セルトリ細胞腫は過剰なエストロゲンを分泌します。

過剰に分泌されたエストロゲンは、

骨髄造血機能を抑制するため、

治療困難な貧血をひき起こし、死亡することもあります。

*この写真は当院の患者さんで、潜在精巣が腫瘍化し、通常の精巣より腫大化しています。

左が正常の精巣、右が腫瘍化した精巣です。

本来の正常な位置に存在しない精巣(潜在精巣)は

腫瘍の発生率が正常と比較して3~14倍と言われています。

よって、愛犬が潜在精巣であれば

一度、動物病院で診てもらうことをおすすめします。

次に、前立腺疾患です。

前立腺疾患は、前立腺肥大、前立腺嚢胞、前立腺炎、前立腺膿瘍があります。

*この画像は当院の患者さんの前立腺の超音波画像です。

排尿困難と発熱、食欲不振で来院されました。

黒い部分が前立腺嚢胞です。

排尿困難、血尿、疼痛、発熱などの症状が現れます。

膀胱炎との鑑別が必要になってきます。

また、前立腺腫瘍もありますが、腫瘍に関しては去勢、未去勢関係なく発生します。

以上が、よく犬でみられる疾患です。

では、猫に関してですが行動学的な予防が主体になってきます。

去勢を行うことで、尿マーキングの抑制

発情の雌を追って外への飛び出し(交通事故等)抑制

また、雄同士のケンカ(猫エイズや猫白血病の感染リスク)を抑制します。

犬猫、両方に言えることですが、

去勢を行うことで、精神的に安定し穏やかになる傾向にあります。

去勢を行うことで、様々な事を予防できるんだなと、

わかっていただけたでしょうか?

当院では、生後6か月以降で去勢手術をおすすめしています。

若い時期に去勢を行うことで、潜在精巣の腫瘍化を予防し、

精神的に安定する為、しつけにも良いと考えています。

不明な点がありましたら、お気軽に獣医師やスタッフに相談ください。

クリックお願いします。

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL