フクロモモンガの疾病

フクロモモンガの末端壊死症

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガの末端壊死症です。

フクロモモンガの中には、耳介部や四肢の肢端部が壊死を起こす症例があります。

その原因は、不明な点が多いです。

細菌感染か、末端部の血液循環不全か、免疫不全反応によるものなのか確定できない現状です。

フクロモモンガのラッキー君(雄、11か月齢、体重65g)は、両耳介部と四肢末端部が黒くなってきたとのことで来院されました。

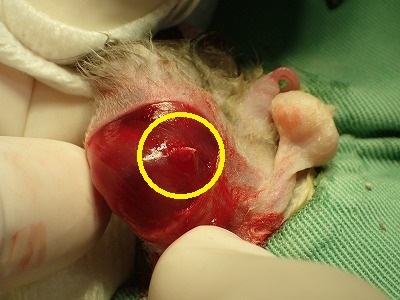

下写真の黄色丸は壊死が進行している耳介部です。

当初、飼主様は自傷的に爪や耳を引掻いて傷を作ったと思われたようです。

確かにフクロモモンガはストレス性の自傷行為が多く、尻尾・陰部・肛門周囲等を自咬して問題となります。

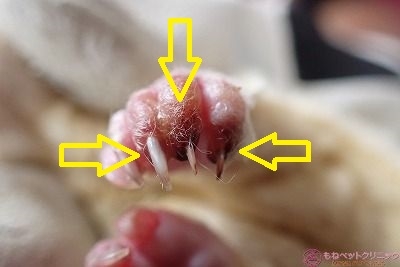

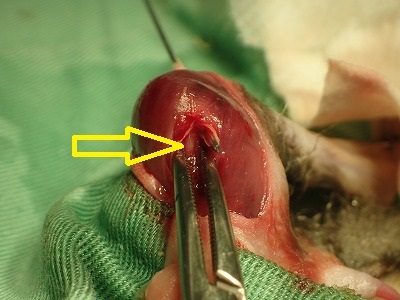

下写真は爪の付根の皮膚が黒変しており(黄色矢印・黄色丸)、壊死が進行しているのが分かります。

本来、フクロモモンガは夜行性で樹上生活を行い、10頭前後のコロニーを作り行動する有袋類です。

社会性のある動物種のため、単独飼育や不適切な食餌などが原因でストレスを抱える個体が多いのが特徴です。

結果として、ストレス性の自傷行為が多発します。

ただ今回は、自傷行為は認められないとの飼主様からの申告があり、耳介部も四肢の末端部も膿皮症に代表される細菌感染は認められません。

耳ダニの感染も認められません。

今回の症例は、フクロモモンガにときおり見られる末端壊死症と思われます。

実際、この末端壊死症は、耳介辺縁壊死症と同時に四肢端の壊死が見られることがあります。

原因は不明で、血行不良が背景にあり結果として壊死に至ります。

フクロモモンガは非常にデリケートな個体が多く、患部を自傷行為で壊死部がさらに拡大していく可能性が高いです。

結局、エリザベスカラーを装着して、抗生剤や消炎剤を投薬します。

壊死部は近日中に脱落すると思われます。

今後のラッキー君の経過を観察していきます。

ラッキー君、頑張りましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガの末端壊死症です。

フクロモモンガの中には、耳介部や四肢の肢端部が壊死を起こす症例があります。

その原因は、不明な点が多いです。

細菌感染か、末端部の血液循環不全か、免疫不全反応によるものなのか確定できない現状です。

フクロモモンガのラッキー君(雄、11か月齢、体重65g)は、両耳介部と四肢末端部が黒くなってきたとのことで来院されました。

下写真の黄色丸は壊死が進行している耳介部です。

当初、飼主様は自傷的に爪や耳を引掻いて傷を作ったと思われたようです。

確かにフクロモモンガはストレス性の自傷行為が多く、尻尾・陰部・肛門周囲等を自咬して問題となります。

下写真は爪の付根の皮膚が黒変しており(黄色矢印・黄色丸)、壊死が進行しているのが分かります。

本来、フクロモモンガは夜行性で樹上生活を行い、10頭前後のコロニーを作り行動する有袋類です。

社会性のある動物種のため、単独飼育や不適切な食餌などが原因でストレスを抱える個体が多いのが特徴です。

結果として、ストレス性の自傷行為が多発します。

ただ今回は、自傷行為は認められないとの飼主様からの申告があり、耳介部も四肢の末端部も膿皮症に代表される細菌感染は認められません。

耳ダニの感染も認められません。

今回の症例は、フクロモモンガにときおり見られる末端壊死症と思われます。

実際、この末端壊死症は、耳介辺縁壊死症と同時に四肢端の壊死が見られることがあります。

原因は不明で、血行不良が背景にあり結果として壊死に至ります。

フクロモモンガは非常にデリケートな個体が多く、患部を自傷行為で壊死部がさらに拡大していく可能性が高いです。

結局、エリザベスカラーを装着して、抗生剤や消炎剤を投薬します。

壊死部は近日中に脱落すると思われます。

今後のラッキー君の経過を観察していきます。

ラッキー君、頑張りましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

フクロモモンガの乳腺周囲に発生した肉腫

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガの腫瘍です。

フクロモモンガも他のエキゾチックアニマル同様、各種腫瘍を発生します。

今回のフクロモモンガは、乳腺周囲に生じた腫瘍ですが乳腺腫瘍ではなく、間葉系(非上皮性)腫瘍でした。

フクロモモンガの福ちゃん(6歳5か月齢、雌)は右の下腹部に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

右の乳房周辺が腫大し、腫瘤が形成されていました。

乳腺腫瘍の疑いもあり、まずは細胞診を実施し、検査センターに依頼しました。

その結果は、上皮性腫瘍の疑いありとのことでした。

病理医は、悪性か良性かの判断は困難で病理検査を推奨してます。

毎度のことですが、術前の患部細胞診と術後の患部病理所見は食い違うことがあります。

私の見解は、怪しき腫瘤は、状況が許す限り(腫瘍の種類・ステージ・動物の年齢など)小さいうちに摘出することをお勧めしています。

飼い主様の要望もあり、患部腫瘍を外科的に摘出することとなりました。

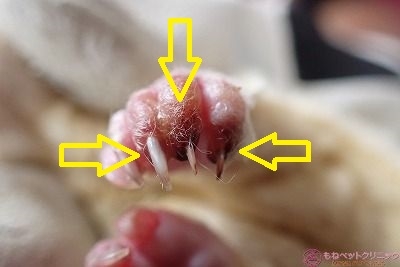

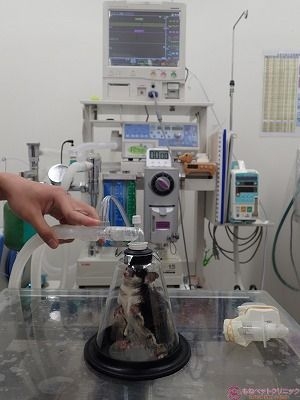

福ちゃんに麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランの導入を実施します。

麻酔導入も完了して、維持麻酔に切り替えました。

患部周囲の被毛をカミソリで剃毛します。

下写真の福ちゃんの下腹部中央部に裂孔(青矢印)が認められます。

これは、赤ちゃんが出生と同時に這い上がって潜りこむ育児嚢という袋の入り口です。

有袋類の特徴の一つでもありますが、乳首はこの育児嚢の中に存在します。

腫瘍は育児嚢と乳腺周囲に及んでいる感があります。

問題となる腫瘍は下写真の黄色丸で囲ってあります。

写真では分かりにくいかもしれませんが、それなりの大きさがあります。

育児嚢の外側を囲むような形で存在しています。

イソフルランの維持麻酔も安定してきました。

これからメスを入れます。

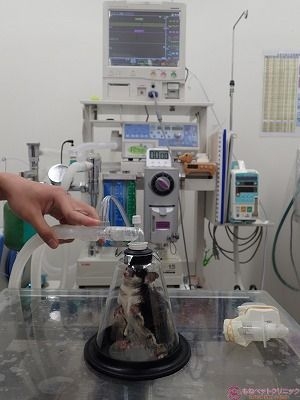

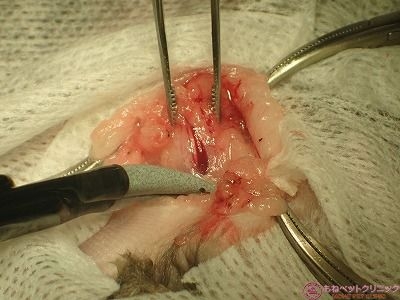

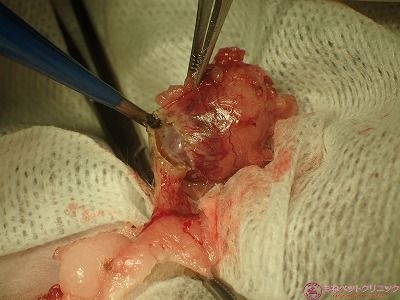

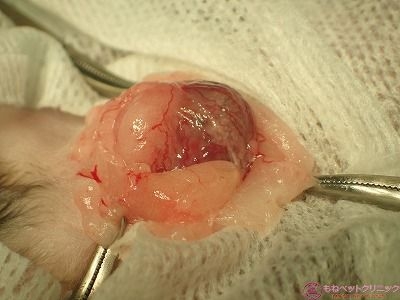

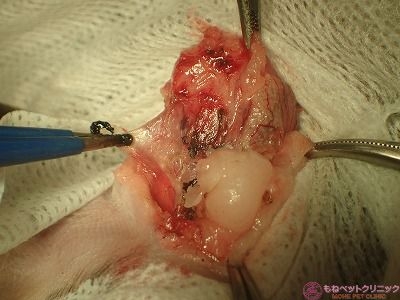

腫瘍の直下には育児嚢があり、薄皮を剥がすように腫瘍を露出していきます。

腫瘍が顔を覗かせています。

腫瘍に太い栄養血管が存在していますので、バイクランプで血管をシーリングします。

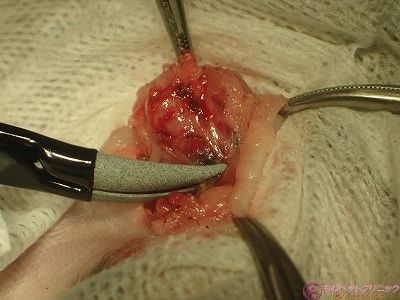

何ヶ所か血管をシーリングして、腫瘍の全貌を明らかにします。

直下の育児嚢までは腫瘍の浸潤はないようです。

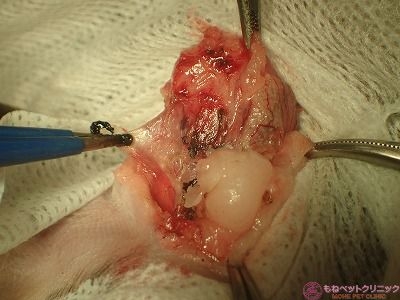

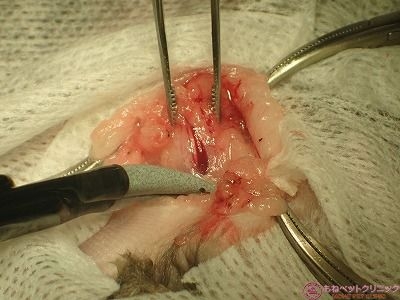

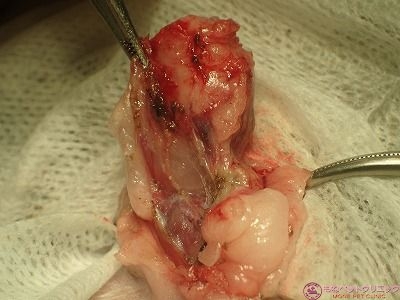

電気メス(バイポーラ)で腫瘍の基底部を焼き切ります。

腫瘍切除後の患部です。

一部の乳腺を腫瘍と共に切除しました。

患部を縫合します。

これで手術は終了となります。

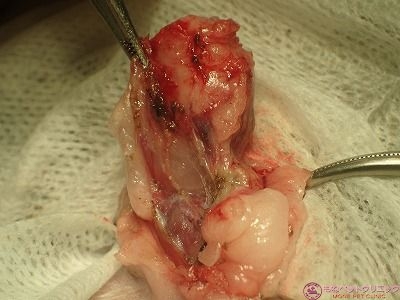

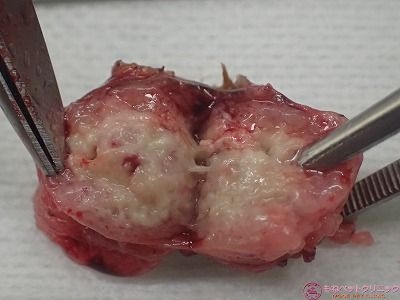

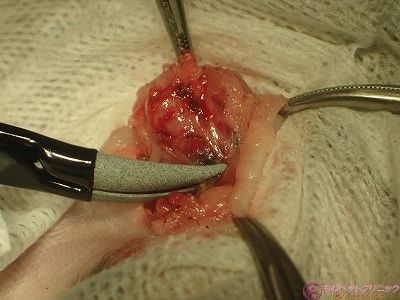

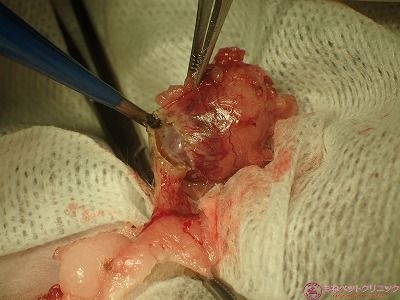

摘出した腫瘍です。

長軸は2㎝近くあります。

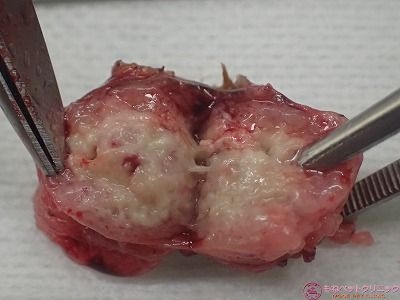

腫瘍の割面です。

内部は炎症・化膿しています。

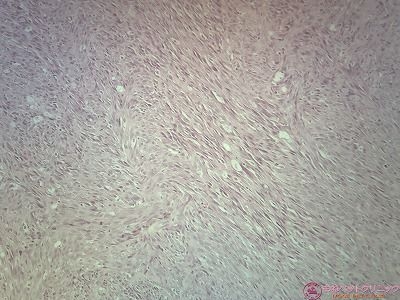

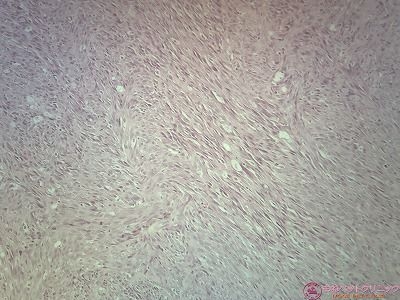

病理検査の所見です。

下写真は中等度の倍率像です。

異型性の顕著な類円形・紡錘形細胞の錯綜状・束状増殖により腫瘤が形成されています。

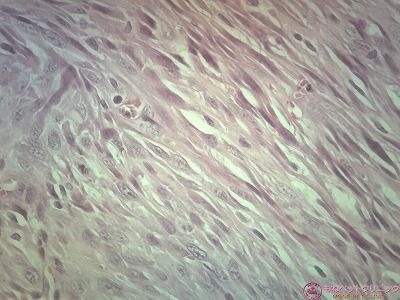

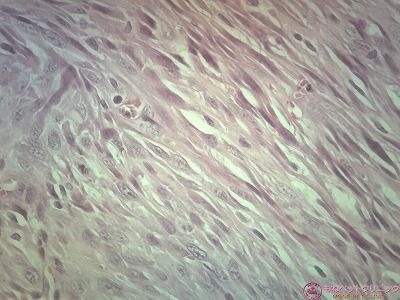

高倍率の病理像です。

腫瘍細胞は豊富な好酸性細胞質、大小不同な類円形から細長い正染核、異常な核分裂像が目立ちます。

非常に悪性度の高い腫瘍であることが判明しました。

非上皮(間葉系)の悪性腫瘍であり、いわゆる肉腫と呼ばれる腫瘍です。

細胞診では上皮系腫瘍の疑いで当初、乳腺腫瘍の可能性を考えてました。

前述の通り、細胞診と病理検査の結果の違いが出て来ました。

なお、腫瘍の辺縁部には腫瘍性変化を示さない乳腺組織が認められるとの病理医のコメントがありました。

実際、摘出した腫瘍は非上皮系腫瘍とのことですから、将来的に体腔内に発生する可能性もあります。

今後、慎重なモニタリングが必要です。

傷口がしっかり癒合するまでは、カラー装着の生活が必要となります。

ストレスの多い生活となりますが、頑張って乗り越えて頂きたいと思います。

福ちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガの腫瘍です。

フクロモモンガも他のエキゾチックアニマル同様、各種腫瘍を発生します。

今回のフクロモモンガは、乳腺周囲に生じた腫瘍ですが乳腺腫瘍ではなく、間葉系(非上皮性)腫瘍でした。

フクロモモンガの福ちゃん(6歳5か月齢、雌)は右の下腹部に腫瘤が出来たとのことで来院されました。

右の乳房周辺が腫大し、腫瘤が形成されていました。

乳腺腫瘍の疑いもあり、まずは細胞診を実施し、検査センターに依頼しました。

その結果は、上皮性腫瘍の疑いありとのことでした。

病理医は、悪性か良性かの判断は困難で病理検査を推奨してます。

毎度のことですが、術前の患部細胞診と術後の患部病理所見は食い違うことがあります。

私の見解は、怪しき腫瘤は、状況が許す限り(腫瘍の種類・ステージ・動物の年齢など)小さいうちに摘出することをお勧めしています。

飼い主様の要望もあり、患部腫瘍を外科的に摘出することとなりました。

福ちゃんに麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランの導入を実施します。

麻酔導入も完了して、維持麻酔に切り替えました。

患部周囲の被毛をカミソリで剃毛します。

下写真の福ちゃんの下腹部中央部に裂孔(青矢印)が認められます。

これは、赤ちゃんが出生と同時に這い上がって潜りこむ育児嚢という袋の入り口です。

有袋類の特徴の一つでもありますが、乳首はこの育児嚢の中に存在します。

腫瘍は育児嚢と乳腺周囲に及んでいる感があります。

問題となる腫瘍は下写真の黄色丸で囲ってあります。

写真では分かりにくいかもしれませんが、それなりの大きさがあります。

育児嚢の外側を囲むような形で存在しています。

イソフルランの維持麻酔も安定してきました。

これからメスを入れます。

腫瘍の直下には育児嚢があり、薄皮を剥がすように腫瘍を露出していきます。

腫瘍が顔を覗かせています。

腫瘍に太い栄養血管が存在していますので、バイクランプで血管をシーリングします。

何ヶ所か血管をシーリングして、腫瘍の全貌を明らかにします。

直下の育児嚢までは腫瘍の浸潤はないようです。

電気メス(バイポーラ)で腫瘍の基底部を焼き切ります。

腫瘍切除後の患部です。

一部の乳腺を腫瘍と共に切除しました。

患部を縫合します。

これで手術は終了となります。

摘出した腫瘍です。

長軸は2㎝近くあります。

腫瘍の割面です。

内部は炎症・化膿しています。

病理検査の所見です。

下写真は中等度の倍率像です。

異型性の顕著な類円形・紡錘形細胞の錯綜状・束状増殖により腫瘤が形成されています。

高倍率の病理像です。

腫瘍細胞は豊富な好酸性細胞質、大小不同な類円形から細長い正染核、異常な核分裂像が目立ちます。

非常に悪性度の高い腫瘍であることが判明しました。

非上皮(間葉系)の悪性腫瘍であり、いわゆる肉腫と呼ばれる腫瘍です。

細胞診では上皮系腫瘍の疑いで当初、乳腺腫瘍の可能性を考えてました。

前述の通り、細胞診と病理検査の結果の違いが出て来ました。

なお、腫瘍の辺縁部には腫瘍性変化を示さない乳腺組織が認められるとの病理医のコメントがありました。

実際、摘出した腫瘍は非上皮系腫瘍とのことですから、将来的に体腔内に発生する可能性もあります。

今後、慎重なモニタリングが必要です。

傷口がしっかり癒合するまでは、カラー装着の生活が必要となります。

ストレスの多い生活となりますが、頑張って乗り越えて頂きたいと思います。

福ちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 院長 | 記事URL

フクロモモンガの大腿骨骨折

こんにちは 院長の伊藤です。

新年一番の疾病紹介はフクロモモンガの大腿骨骨折です。

フクロモモンガは立体的な行動をとります。

ケージも高さのあるものを利用されるご家庭が多いと思います。

高い所から飛び降りたりする際に爪をひっかけたり、ゲージで挟んだりするアクシデントが多い動物です。

そんなフクロモモンガですが、本日は大腿骨骨折という日常的には遭遇することの少ない症例紹介です。

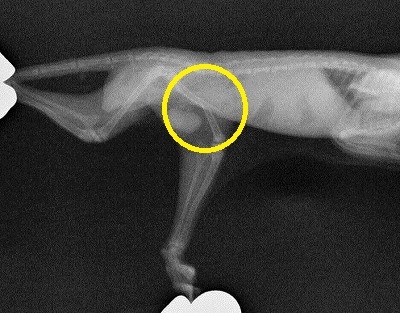

コウガ君(約1歳、雄)は左後肢をブラブラさせている(下写真黄色矢印)とのことで来院されました。

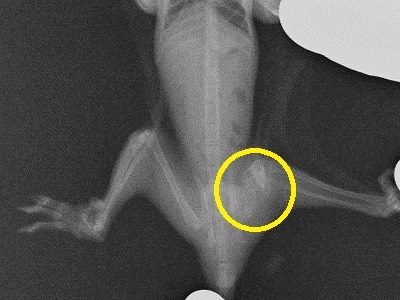

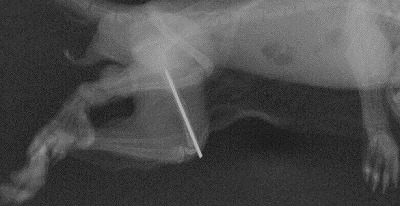

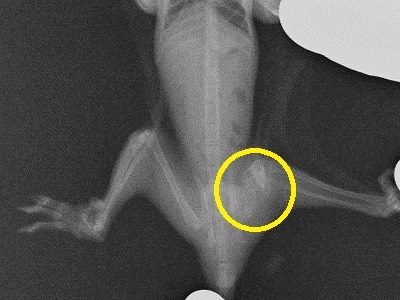

触診すると大腿骨が骨折している感じを認めたため、レントゲン撮影を実施しました。

下のレントゲン写真黄色丸の部位(大腿骨骨幹部)が斜骨折しているのが分かります。

大腿骨をいかに固定するかですが、小型愛玩鳥やハムスターのような小型齧歯類であれば注射針を利用した骨髄内ピン固定を選択します。

フクロモモンガのような体の柔軟性のある動物の場合、ギプスによる外固定だと患部への自傷行為が酷くなりますので外固定は選択外です。

ピンを皮膚から骨へ何本も刺入して固定する創外固定法もギブス固定同様、フクロモモンガには不適です。

何も処置せず、そのまま放置で自然に骨癒合を待つという手もありますが、コウガ君の場合は大腿骨が竹槍のごとく斜めに割れていますから、放置すると骨折面が筋肉や血管を深く傷つけ開放骨折に至ります。

結局、骨髄腔が直径1.0から1.2mmなので0.8mmの髄内ピンによる固定を選択しました。

コウガ君に全身麻酔を施し、患部周囲を剃毛します。

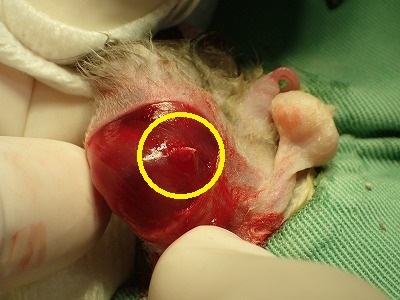

下写真黄色丸は骨折により、皮下出血しています。

骨折部位から髄内ピンを刺入ため、皮膚から筋膜を切開します。

下写真黄色丸は筋肉を穿孔して突出した骨折端です。

骨折遠位端からピンを膝関節に向けて電動ドリルで刺入します。

ピンニングの手技についてはウサギの橈尺骨骨折(ピンニング法)の記事で詳細をまとめてありますのでこちらをクリックして下さい。

膝関節まで一旦、ピンを貫通させます。

電動ドリルの把持を逆方向に変えて、今度は骨折部に向けてピンを進ませます。

次が一番難しい所で、骨折部を整復して元の状態に戻します。

コウガ君の場合は、斜骨折で骨折端の一部が割れており、パズルのように完全な骨折部の修復は困難です。

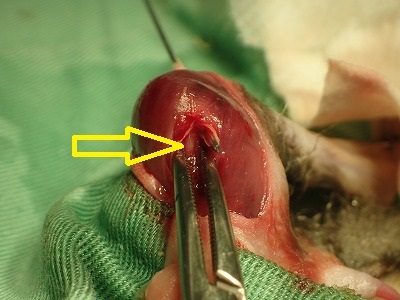

下写真の黄色矢印は骨折部の近位端(股関節に近い側)です。

鉗子で牽引して骨折部を整復します。

整復したところで骨折部にピンを貫通させ、近位端までピンを進めます。

フクロモモンガの大腿骨は短いため、電動ドリルでは股関節部まで一気に貫通するため、マニュアルでピンニング出来るピンバイスに付け替えます。

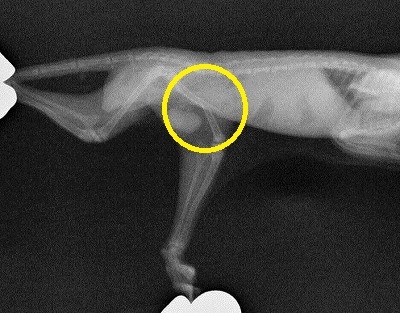

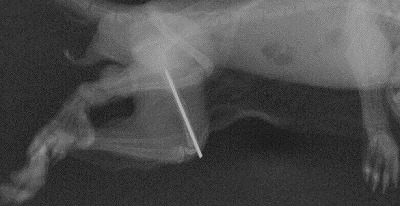

ここでレントゲン撮影を実施し、ピンニングが上手く出来ているか確認します。

問題ないのを確認して、ピンの先端部をペンチでカットします。

下写真が膝関節から突出してるピンの端です。

骨癒合後にこのピン先を鉗子で把持して引き抜き、治療は終了となります。

筋膜を吸収性縫合糸で縫合します。

皮膚を5-0ナイロン糸で縫合して手術は終了です。

術後のレントゲン写真です。

ピンは骨折部を固定出来ているようです。

麻酔から覚醒したコウガ君です。

術後3日目のコウガ君です。

最初は患肢をかばっていましたが、少しずつ荷重出来るようになって来ました。

退院当日のコウガ君です。

フクロモモンガはエリザベスカラーが大嫌いですが、それでも少し慣れてくれたようです。

術後2週目で抜糸した患部です。

患肢の運行も問題なく出来ています。

立体的な動きをするフクロモモンガですが、爪折れや脱臼する場合もありますし、今回のような骨折になる場合もあります。

くれぐれも飼主様、注意してお世話してあげて下さい。

コウガ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

新年一番の疾病紹介はフクロモモンガの大腿骨骨折です。

フクロモモンガは立体的な行動をとります。

ケージも高さのあるものを利用されるご家庭が多いと思います。

高い所から飛び降りたりする際に爪をひっかけたり、ゲージで挟んだりするアクシデントが多い動物です。

そんなフクロモモンガですが、本日は大腿骨骨折という日常的には遭遇することの少ない症例紹介です。

コウガ君(約1歳、雄)は左後肢をブラブラさせている(下写真黄色矢印)とのことで来院されました。

触診すると大腿骨が骨折している感じを認めたため、レントゲン撮影を実施しました。

下のレントゲン写真黄色丸の部位(大腿骨骨幹部)が斜骨折しているのが分かります。

大腿骨をいかに固定するかですが、小型愛玩鳥やハムスターのような小型齧歯類であれば注射針を利用した骨髄内ピン固定を選択します。

フクロモモンガのような体の柔軟性のある動物の場合、ギプスによる外固定だと患部への自傷行為が酷くなりますので外固定は選択外です。

ピンを皮膚から骨へ何本も刺入して固定する創外固定法もギブス固定同様、フクロモモンガには不適です。

何も処置せず、そのまま放置で自然に骨癒合を待つという手もありますが、コウガ君の場合は大腿骨が竹槍のごとく斜めに割れていますから、放置すると骨折面が筋肉や血管を深く傷つけ開放骨折に至ります。

結局、骨髄腔が直径1.0から1.2mmなので0.8mmの髄内ピンによる固定を選択しました。

コウガ君に全身麻酔を施し、患部周囲を剃毛します。

下写真黄色丸は骨折により、皮下出血しています。

骨折部位から髄内ピンを刺入ため、皮膚から筋膜を切開します。

下写真黄色丸は筋肉を穿孔して突出した骨折端です。

骨折遠位端からピンを膝関節に向けて電動ドリルで刺入します。

ピンニングの手技についてはウサギの橈尺骨骨折(ピンニング法)の記事で詳細をまとめてありますのでこちらをクリックして下さい。

膝関節まで一旦、ピンを貫通させます。

電動ドリルの把持を逆方向に変えて、今度は骨折部に向けてピンを進ませます。

次が一番難しい所で、骨折部を整復して元の状態に戻します。

コウガ君の場合は、斜骨折で骨折端の一部が割れており、パズルのように完全な骨折部の修復は困難です。

下写真の黄色矢印は骨折部の近位端(股関節に近い側)です。

鉗子で牽引して骨折部を整復します。

整復したところで骨折部にピンを貫通させ、近位端までピンを進めます。

フクロモモンガの大腿骨は短いため、電動ドリルでは股関節部まで一気に貫通するため、マニュアルでピンニング出来るピンバイスに付け替えます。

ここでレントゲン撮影を実施し、ピンニングが上手く出来ているか確認します。

問題ないのを確認して、ピンの先端部をペンチでカットします。

下写真が膝関節から突出してるピンの端です。

骨癒合後にこのピン先を鉗子で把持して引き抜き、治療は終了となります。

筋膜を吸収性縫合糸で縫合します。

皮膚を5-0ナイロン糸で縫合して手術は終了です。

術後のレントゲン写真です。

ピンは骨折部を固定出来ているようです。

麻酔から覚醒したコウガ君です。

術後3日目のコウガ君です。

最初は患肢をかばっていましたが、少しずつ荷重出来るようになって来ました。

退院当日のコウガ君です。

フクロモモンガはエリザベスカラーが大嫌いですが、それでも少し慣れてくれたようです。

術後2週目で抜糸した患部です。

患肢の運行も問題なく出来ています。

立体的な動きをするフクロモモンガですが、爪折れや脱臼する場合もありますし、今回のような骨折になる場合もあります。

くれぐれも飼主様、注意してお世話してあげて下さい。

コウガ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

フクロモモンガの前肢断脚手術

こんにちは 院長の伊藤です。

フクロモモンガは他の動物と比較して、疾病の罹患率は低いと思います。

しかしながら、飼育法や飼育環境が問題となって、自傷行為や事故による外傷が多い動物です。

今回、ご紹介しますのは保温のために巣箱に入れておいた毛布の線維が前肢に絡んで起こった悲劇です。

フクロモモンガのパゲロー君(雄、2歳)は右前肢に線維が巻き付いて外れなくて、本人が肢を齧っているとのことで来院されました。

下写真の黄色丸が右前肢の患部です。

ピンク色の線維が絡んでおり、パゲロー君は患部に触れると痛そうで抵抗します。

まずは繊維を外そうとしますが、絡み合って手強いです。

前肢を自咬して皮膚は裂け、筋肉層が露出しています。

繊維を外したあとの前肢は、干からびた小枝の様に指が硬く乾燥しています。

手根関節は既に可動することはできず、杖の様に硬化しています。

詳しく診ますと肘関節から指先にかけて、どす黒く変色があり、既に壊死が起こっています。

選択の余地なく、速やかに断脚手術を施すこととなりました。

全身麻酔を実施します。

患部をしっかり剃毛、消毒します。

犬や猫の場合は前肢断脚の場合は肩甲骨から下を離断することが一般的です。

肩甲骨まで離断すると胸を保護する筋肉層(浅胸筋、深胸筋)も一緒に摘出することになります。

フクロモモンガは垂直方向の動きをしますので、絶えず胸は環境中の障害物などとの干渉が予想されますので、あえて上腕骨近位を離断して筋肉で離断端を包括する方法を選択しました。

生きている組織にメスを入れていきます。

出血量を最小に抑えるため、電気メス(バイポーラ)で止血をまめにしていきます。

上腕骨を残して軟部組織は分割完了です。

骨剪刃で上腕骨を離断します。

離断したところです。特に出血も認めらません。

上腕骨離断面を筋肉で包み込むように縫合します。

筋肉の縫合終了です。

次いで皮下組織と皮膚を別々に縫合します。

パゲロー君の断脚手術は完了です。

あとは患部を自傷しないようカラーをして保護します。

術後に皮下にリンゲル液を輸液します。

パゲロー君の覚醒は速やかで、今のところ患部を自傷する傾向は認められません。

3本の肢でもしっかり、ケージに掴って移動することが出来ます。

冒頭で申し上げましたが、飼育環境の問題(今回は毛布の線維)が原因となって自傷行為による前肢の壊死に至ってます。

過去にもフクロモモンガの自傷行為は症例を載せていますので、興味のある方はこちらを参照下さい。

少なくとも、爪の過長に伴う事故を防ぐために定期的な爪切りはして下さい。

パゲロー君はあと約2週間、このカラー生活が必要です。

くれぐれも患部を自ら傷つけないで頂きたく思います。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

フクロモモンガのペニス脱

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガのペニス脱です。

過去に犬を初めとして、爬虫類のペニス脱についてもコメントさせて頂きました。

このペニス脱は緊急の状態であることが多いのですが、飼主様はのんびり構えて見えることが多いため、最終手段としてペニスを離断しなければならないこともあります。

今回はペニス離断を余儀なくされた症例です。

フクロモモンガのクウ君(1歳、雄)は1週間前からペニスが出て戻らないようだとのことで来院されました。

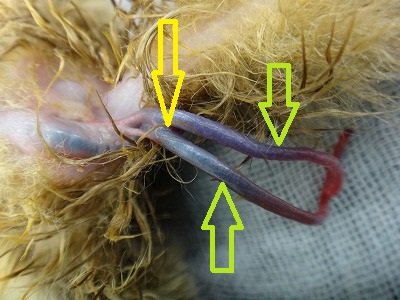

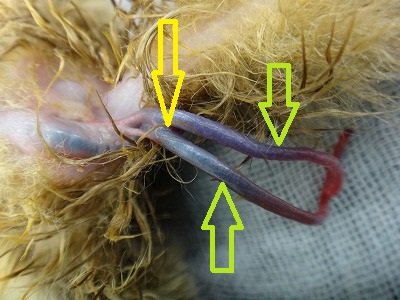

下写真の黄色丸がペニスです。

フクロモモンガは解剖学的にペニスの形状に特徴があります。

クウ君の患部を拡大します。

上写真の草色矢印がペニスです。

フクロモモンガのペニスは、先端が2つに分かれて2本のペニスがあるかのようです。

ペニスの二股に分かれた分岐部に尿道口があり、ここから排尿します(黄色矢印)。

有袋類と他の哺乳類の違いがこんなところに現れるんですね。

クウ君の場合、ペニスの先端が自咬で欠損しています。

ペニスの色がピンクではなく、どす黒く青紫色に変色し始めています。

残念ながらペニスが壊死を起こしている状態です。

フクロモモンガのペニス脱は初期段階であれば、もとに戻すことは容易ですが時間が経過するにつれ困難になっていきます。

今回、まずはペニスを戻す処置を行いましたが不可能でした。

壊死している部位が拡大するのを防ぐためにもペニスの離断が必要です。

特に壊死が尿道にまで及ぶと予後不良となりますので要注意です。

早速、手術を実施します。

クウ君に麻酔導入ケースに入ってもらいイソフルランで寝て頂きます。

尿道口の先端を保存する形でペニスを横一文字に電気メスでカットしていきます。

この長さまで離断するとペニスを容易に戻すことは可能です。

ペニスを戻したところです。

麻酔覚醒直後にクウ君は食餌を取り始めました。

そもそもフクロモモンガがなぜペニスを出したり、引っ込めたりするのかはグルーミングや性的なストレスによるものであると言われています。

今回は、クウ君の今後のことも考慮して去勢手術を一緒に実施しました。

術後の排尿も問題なく、経過も良好でクウ君には翌日退院して頂きました。

フクロモモンガはとてもデリケートな個体が多いようで、自咬症による復元手術は多いです。

術後の患部を自咬して、傷が拡大する個体も多いです。

去勢部位を保護するため、クウ君にはフェルト地のエリザベスカラーを装着させて頂きました。

ペニス脱でペニスの根元あたりを自咬して閉まった場合、尿道の開通を確保するために大変な努力を要します。

細くて狭い尿道が癒着してしまうとすぐに排尿障害を来し、尿毒症になって死亡する場合もあります。

したがって、ペニス脱が認められたら、直ちにフクロモモンガの診察が出来る病院を受診されることを強くお勧めします。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、フクロモモンガのペニス脱です。

過去に犬を初めとして、爬虫類のペニス脱についてもコメントさせて頂きました。

このペニス脱は緊急の状態であることが多いのですが、飼主様はのんびり構えて見えることが多いため、最終手段としてペニスを離断しなければならないこともあります。

今回はペニス離断を余儀なくされた症例です。

フクロモモンガのクウ君(1歳、雄)は1週間前からペニスが出て戻らないようだとのことで来院されました。

下写真の黄色丸がペニスです。

フクロモモンガは解剖学的にペニスの形状に特徴があります。

クウ君の患部を拡大します。

上写真の草色矢印がペニスです。

フクロモモンガのペニスは、先端が2つに分かれて2本のペニスがあるかのようです。

ペニスの二股に分かれた分岐部に尿道口があり、ここから排尿します(黄色矢印)。

有袋類と他の哺乳類の違いがこんなところに現れるんですね。

クウ君の場合、ペニスの先端が自咬で欠損しています。

ペニスの色がピンクではなく、どす黒く青紫色に変色し始めています。

残念ながらペニスが壊死を起こしている状態です。

フクロモモンガのペニス脱は初期段階であれば、もとに戻すことは容易ですが時間が経過するにつれ困難になっていきます。

今回、まずはペニスを戻す処置を行いましたが不可能でした。

壊死している部位が拡大するのを防ぐためにもペニスの離断が必要です。

特に壊死が尿道にまで及ぶと予後不良となりますので要注意です。

早速、手術を実施します。

クウ君に麻酔導入ケースに入ってもらいイソフルランで寝て頂きます。

尿道口の先端を保存する形でペニスを横一文字に電気メスでカットしていきます。

この長さまで離断するとペニスを容易に戻すことは可能です。

ペニスを戻したところです。

麻酔覚醒直後にクウ君は食餌を取り始めました。

そもそもフクロモモンガがなぜペニスを出したり、引っ込めたりするのかはグルーミングや性的なストレスによるものであると言われています。

今回は、クウ君の今後のことも考慮して去勢手術を一緒に実施しました。

術後の排尿も問題なく、経過も良好でクウ君には翌日退院して頂きました。

フクロモモンガはとてもデリケートな個体が多いようで、自咬症による復元手術は多いです。

術後の患部を自咬して、傷が拡大する個体も多いです。

去勢部位を保護するため、クウ君にはフェルト地のエリザベスカラーを装着させて頂きました。

ペニス脱でペニスの根元あたりを自咬して閉まった場合、尿道の開通を確保するために大変な努力を要します。

細くて狭い尿道が癒着してしまうとすぐに排尿障害を来し、尿毒症になって死亡する場合もあります。

したがって、ペニス脱が認められたら、直ちにフクロモモンガの診察が出来る病院を受診されることを強くお勧めします。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL