スタッフブログ

2016年5月25日 水曜日

院内セミナー~ノミ・マダニについて~

みなさん、こんにちは

4月に入ってから

ワクチンやフィラリア予防など

この時期いろいろな予防を受けて頂いてる方が多いと思いますが

気温が上がるにつれてダニやノミなどの寄生虫も活発になってきています

そこで、去年も当院で講習会を行っていただきましたが

今年も講習を行いました!

テーマは・・・・『ノミ・マダニについて』です

今回、講師をしてくださるのは

メリアル・ジャパン 水口さんです

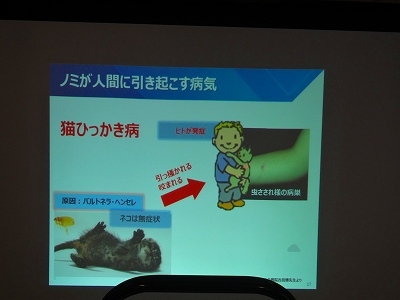

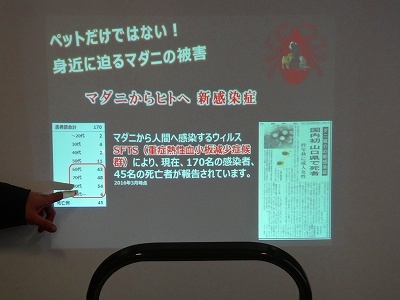

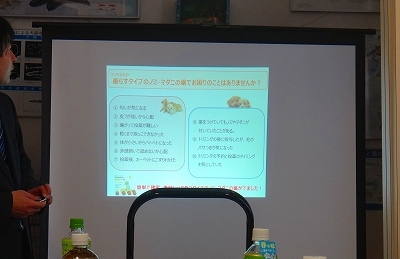

講習の内容は、ノミ・マダニの発生時期から

寄生されることによって起こる病気、

人に感染してしまう病気 など

1から詳しく説明してくださいました

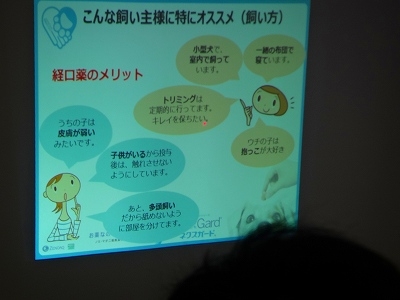

その他にも、予防に関するお話もしていただきました

現在、ノミ・マダニの予防は液体をつけるタイプのお薬と

食べるタイプ(おやつタイプ)のものがあって

それぞれのメリット・デメリットについてなど・・・

今回の講習で今までも知っていたことのおさらいや

危険性の再確認ができました

それ以外にも予防薬についてそれぞれによって

効果の出るまでの時間、また持続時間の違いなど

初めて知ったことも多々ありました

今回の講習で私たちが学んだことを生かし

みなさんにも理解して頂いた上で

ノミ・マダニの予防して頂けるようにしていきたいと思います

3月頃からノミ・ダニの予防を呼びかけるCMが放映されています!!

もし気になったかたいらっしゃいましたら

スタッフにご質問ください

ノミ・マダニの予防についてもっと詳しく知りたいと思った方は

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年5月18日 水曜日

No.447 こたろうくん(知多市在住)

みなさん、こんにちは

月に一度のお楽しみの

ディズニーランド

今年の春のイベントはとっても楽しかったです

6月末まで開催していますので

是非お休みの日は遊びに行ってみてください

それでは、本日ご紹介させていただく患者様は

チワワのこたろうくんです

まだ生後4ヵ月のこたろうくん

今日は2回目の病院になります

まだ緊張している様子でしたが、暴れることなく

とってもお利口さんでした

今日は3回目のワクチン接種に加えて

初めてのお耳そうじに挑戦しましたっ

耳に洗浄液が入る時、怖がって暴れてしまう子が

多いのですが、、、

暴れることなく、マッサージしている方の耳を

気持ちよさそうに傾けてくれるほどおとなしく受けてくれました

こたろうくん、本当に優等生だね

診察中お利口さんな上にこの愛嬌ある表情に

スタッフはもちろん、院長も

『こたろうくん可愛いねぇ

たくさん褒めてもらってました

まだ体重も1キロ弱のちびっこ

ご飯をたくさん食べて元気に育ってね

こたろうくんお利口さん

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年5月17日 火曜日

No.446 海くん(大府市在住)

皆さん、こんにちは

だんだん梅雨の時期が差し掛かっていますが、

ペット達のフードやおやつなど

湿気対策は万全にしてくださいね

今日ご紹介する患者様は

トイプードルの海くんです

今回、海くんは初めてのホテル利用でした

毎月、健診で来院されている海くんですが

お泊りをするのは緊張しているようでした

初めは緊張していた海くんでしたが、

だんだん慣れてきて撫でたりすると嬉しそうにしていました

抱っこが好きみたいで、膝の上で大人しくしていましたよ

海くん、お散歩に行くのも大好きで、

リードを付けると自分から扉のほうに行って

「早く行こうよー!」と言ってるような感じでした

外に出ると、とって元気に走っていました

名前を呼ぶと楽しそうに走って来てくれるのが、とっても可愛かったです

また元気な海くんに会えるの楽しみにしています

海くん可愛いと思った方は

クリックお願いします

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年5月15日 日曜日

No.445 ネザーランドドワーフ ホタテくん(大府市在住)

みなさんこんにちは

5月も終わりに近づいています

気温もだんだんと暖かくなって

昼間は半袖で過ごしても大丈夫な日もありますね

ただ夜はまだ肌寒いので何か羽織るものが必要ですね

それでは患者様紹介に参りましょう

ネザーランドドワーフのホタテくんです!!

ネザーランドドワーフといえば人気No.1 の品種

の品種

短い耳と小さい体が特徴ですね

名前の『ネザーランド』はオランダのことで

『オランダの小型種』という意味なんです!

大人になっても800g~1kg前後で

まるで仔ウサギのよう

実際、ホタテくんは生後2ヶ月なんです

まだまだ成長期なので

これからの成長が楽しみですね

今日は健康診断で来院されました

全身状態はとても良好で問題ありません

ホタテくん、わらで出来た''かまくらハウス''に入ってきてくれました

ひょこっと顔を出す姿はとっても可愛いっ

これ実は上から見ると...うさぎ型になっているんです

今日は初めての環境でドキドキだったね

お疲れ様でした

ホタテくん可愛い と思った方

と思った方

ぜひぜひ クリックお願いします

クリックお願いします

5月も終わりに近づいています

気温もだんだんと暖かくなって

昼間は半袖で過ごしても大丈夫な日もありますね

ただ夜はまだ肌寒いので何か羽織るものが必要ですね

それでは患者様紹介に参りましょう

ネザーランドドワーフのホタテくんです!!

ネザーランドドワーフといえば人気No.1

短い耳と小さい体が特徴ですね

名前の『ネザーランド』はオランダのことで

『オランダの小型種』という意味なんです!

大人になっても800g~1kg前後で

まるで仔ウサギのよう

実際、ホタテくんは生後2ヶ月なんです

まだまだ成長期なので

これからの成長が楽しみですね

今日は健康診断で来院されました

全身状態はとても良好で問題ありません

ホタテくん、わらで出来た''かまくらハウス''に入ってきてくれました

ひょこっと顔を出す姿はとっても可愛いっ

これ実は上から見ると...うさぎ型になっているんです

今日は初めての環境でドキドキだったね

お疲れ様でした

ホタテくん可愛い

ぜひぜひ

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL

2016年5月 9日 月曜日

新米獣医師カーリーのつぶやき-part67~薬剤耐性~-

こんにちは、獣医師の苅谷です。

GWも終わりましたが、皆さまはいかがお過ごしでしたでしょうか?

私は実家に帰省してBBQを楽しんできました。

ただ天気はあまり良くなかったですが・・・(^-^;

今回は薬剤耐性菌についてお話しします。

以前抗生剤についてで少し触れましたが、薬剤耐性菌とは抗生剤といった化学物質が効かなくなる微生物たちのことを示します。

細菌による感染症に罹ってしまった時に抗生剤を投薬することで細菌を死滅させ、感染症は治っていきます。

微生物の種類によってその微生物自体の構造や構成、どこで増殖するかといった特性によって種類の抗生剤が無効であったりする場合はありますが、その微生物の特性に最も適した抗生剤を選択することにより効果が出てきます。

このように元から持っている薬剤に対する耐性よりも問題となってくるものは元は持っていなかったけれども後で手に入れた薬剤耐性です。

これには大きく3パターンあります。

一つは抗生剤そのものを不活化(無害なものにする)してしまうものです。

これは私たちの高等生物において薬剤や有害物質が入ってきたときに体外にその物質を出そうとした時に肝臓や腎臓で行われていることです。

体に影響ある物質を外に出すために備わっている機構で微生物である細菌たちも生き残るために全く同じことを行います。

薬剤耐性菌が生まれるにあったってよく見られる機構となっています。

二つ目に抗生剤の効く部分を変えてしまうことがあります。

そもそも薬の効く場所はどう決められているのかというと「鍵と鍵穴の関係」に例えられます。

鍵が鍵穴にぴったりと合わさることで効果を発揮します。

鍵となる薬が鍵穴となる場所(この場合微生物の増えるため必要な部分)にぴったりと合わさらなければ微生物は無関係といわんばかりに生き残ります。

こういった機構はウイルスが耐性を持つときによく認められます。

三つ目は微生物の内部から外部へ抗生剤を排出するポンプ(手段)の獲得です。

一つ、二つのポンプの増加であれば抗生剤の種類を変えることで対応することが可能ですが、このポンプの種類の数が増えてくると抗生剤が効きにくくなってきます。

こういった耐性機構が一種類の微生物だけで留まっていればよいのですが、他の種類の微生物に伝播していくことがあるため現在薬剤耐性菌として問題となってきます。

この問題は特に細菌で問題となります。

耐性機構の設計図は耐性遺伝子として細菌の中では自身の生きていくのに必要な遺伝子の他にプラスミドというところに格納されています。

この耐性遺伝子の格納されているプラスミドによって薬剤耐性が細菌間を伝播していきます。

このプラスミドは生き残るための細菌たちの情報交換の手紙みたいなものとなっています。

そもそも抗生剤を使用していない自然な条件でも薬剤耐性菌は一定数発生します。

また、このような薬剤耐性菌は突然変異であり、現在の環境に適した細菌らに生存競争に負けて淘汰されています。

しかし、抗生剤などで今まで優勢だった細菌らが弱まり、薬剤耐性菌の勢力が優勢となって数が増えてきます。

体の免疫でこの薬剤耐性菌たちの増殖を抑えれればよいのですが、増殖してしまうと効く抗生剤が減ってしまったり、他の耐性を持たない細菌たちにプラスミドの伝播の確率が上がり、新たな耐性菌を生み出してしまう可能性があります。

このような耐性菌の出現があるため、抗生剤は必要な場合において必要な期間を考えて処方していますが、薬を飲み忘れたり、良くなってきたから薬を止めたりすると目的の病原菌を叩きれなくて耐性菌を生んでしまう原因になり得る可能性があります。

抗生剤を飲んでいる場合は特別な指示がない限り、途中で止めたりしないでください。

今回は以上で終わります。

もしよろしければ

こちら のクリックをよろしくお願いします。

のクリックをよろしくお願いします。

GWも終わりましたが、皆さまはいかがお過ごしでしたでしょうか?

私は実家に帰省してBBQを楽しんできました。

ただ天気はあまり良くなかったですが・・・(^-^;

今回は薬剤耐性菌についてお話しします。

以前抗生剤についてで少し触れましたが、薬剤耐性菌とは抗生剤といった化学物質が効かなくなる微生物たちのことを示します。

細菌による感染症に罹ってしまった時に抗生剤を投薬することで細菌を死滅させ、感染症は治っていきます。

微生物の種類によってその微生物自体の構造や構成、どこで増殖するかといった特性によって種類の抗生剤が無効であったりする場合はありますが、その微生物の特性に最も適した抗生剤を選択することにより効果が出てきます。

このように元から持っている薬剤に対する耐性よりも問題となってくるものは元は持っていなかったけれども後で手に入れた薬剤耐性です。

これには大きく3パターンあります。

一つは抗生剤そのものを不活化(無害なものにする)してしまうものです。

これは私たちの高等生物において薬剤や有害物質が入ってきたときに体外にその物質を出そうとした時に肝臓や腎臓で行われていることです。

体に影響ある物質を外に出すために備わっている機構で微生物である細菌たちも生き残るために全く同じことを行います。

薬剤耐性菌が生まれるにあったってよく見られる機構となっています。

二つ目に抗生剤の効く部分を変えてしまうことがあります。

そもそも薬の効く場所はどう決められているのかというと「鍵と鍵穴の関係」に例えられます。

鍵が鍵穴にぴったりと合わさることで効果を発揮します。

鍵となる薬が鍵穴となる場所(この場合微生物の増えるため必要な部分)にぴったりと合わさらなければ微生物は無関係といわんばかりに生き残ります。

こういった機構はウイルスが耐性を持つときによく認められます。

三つ目は微生物の内部から外部へ抗生剤を排出するポンプ(手段)の獲得です。

一つ、二つのポンプの増加であれば抗生剤の種類を変えることで対応することが可能ですが、このポンプの種類の数が増えてくると抗生剤が効きにくくなってきます。

こういった耐性機構が一種類の微生物だけで留まっていればよいのですが、他の種類の微生物に伝播していくことがあるため現在薬剤耐性菌として問題となってきます。

この問題は特に細菌で問題となります。

耐性機構の設計図は耐性遺伝子として細菌の中では自身の生きていくのに必要な遺伝子の他にプラスミドというところに格納されています。

この耐性遺伝子の格納されているプラスミドによって薬剤耐性が細菌間を伝播していきます。

このプラスミドは生き残るための細菌たちの情報交換の手紙みたいなものとなっています。

そもそも抗生剤を使用していない自然な条件でも薬剤耐性菌は一定数発生します。

また、このような薬剤耐性菌は突然変異であり、現在の環境に適した細菌らに生存競争に負けて淘汰されています。

しかし、抗生剤などで今まで優勢だった細菌らが弱まり、薬剤耐性菌の勢力が優勢となって数が増えてきます。

体の免疫でこの薬剤耐性菌たちの増殖を抑えれればよいのですが、増殖してしまうと効く抗生剤が減ってしまったり、他の耐性を持たない細菌たちにプラスミドの伝播の確率が上がり、新たな耐性菌を生み出してしまう可能性があります。

このような耐性菌の出現があるため、抗生剤は必要な場合において必要な期間を考えて処方していますが、薬を飲み忘れたり、良くなってきたから薬を止めたりすると目的の病原菌を叩きれなくて耐性菌を生んでしまう原因になり得る可能性があります。

抗生剤を飲んでいる場合は特別な指示がない限り、途中で止めたりしないでください。

今回は以上で終わります。

もしよろしければ

こちら

投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL