皮膚の疾患/犬

2022年2月25日 金曜日

犬の輪ゴムによる縛創(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、犬に輪ゴムをかけ、その結果として縛創(ばくそう)と呼ばれる創傷を招いた一例です。

以前人もこの縛創についてコメントした記事がありますので、興味のある方はこちらを参照して下さい。

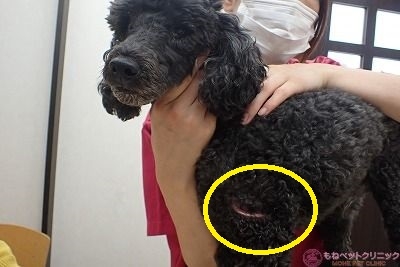

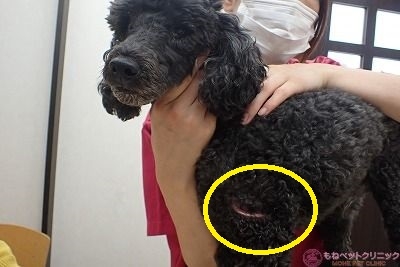

トイプードルのクロキリ君(去勢済、体重5.8kg)は左の腋下部あたりに傷がある(下写真黄色丸)とのことで来院されました。

傷は何かでザックリ切られたような切創を呈していました。

左の腋下部から上腕の外側面にかけて毛玉が直線状に形成されており、毛玉の核には何やら弾力性のある紐状の物体が絡んでいます。

注意深く毛玉を解きほぐしていくと、現れたのは髪留め用の輪ゴム(下写真)でした。

飼い主様自身、覚えがないとのことですが、小さなお子さんのいるご家庭では、遊び半分で輪ゴムを犬の足にかけて、そのまま忘れ去られているケースがあります。

クロキリ君の場合、体毛が黒で輪ゴムも黒色であったため、気づかない内に輪ゴムが皮膚に食い込み、皮膚から真皮にかけて切創を形成したものと考えられます。

この切創を紐状の異物による絞扼による傷で縛創と呼びます。

広範囲に出来た縛創なので、皮膚をトリミングして外科的に縫合する事となりました。

クロキリ君を全身麻酔します。

クロキリ君が完全に寝てしまってから、患部周囲を剃毛します。

カミソリで剃毛します。

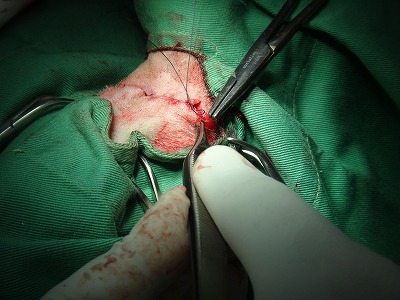

輪ゴムが食い込んで、滲出液が溢れ、一部痂皮を形成していました。

患部をまず鋭匙で掻爬します。

出来るだけ掻爬することで、患部に新しく出血を起こします。

新鮮創を作ることで、縛創部を縫合後に綺麗に皮膚癒合させます。

髪留めゴムをかけた左腋下部の全周の皮膚が、切れているのがお分かり頂けると思います。

輪ゴムといえどその破壊力は侮れないです。

傷口の掻爬が終了したところで、生理食塩水で洗浄します。

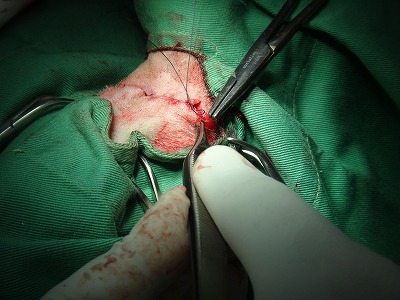

次に皮膚を縫合していきます。

皮膚のたるみが出来そうな部位は、新たに皮膚をカットして縫合部を調整します。

腋下部の全周を縫合します。

縫合が終了しました。

縫合部に抗生剤の軟膏を塗布しました。

麻酔から覚醒したクロキリ君です。

手術後、特に問題なくクロキリ君は退院して頂きました。

下写真は、2週間後の抜糸のために来院されたクロキリ君です。

縛創部は綺麗に皮膚癒合しており、抜糸も大丈夫です。

邪魔なカラーを外すことが出来ます。

クロキリ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、犬に輪ゴムをかけ、その結果として縛創(ばくそう)と呼ばれる創傷を招いた一例です。

以前人もこの縛創についてコメントした記事がありますので、興味のある方はこちらを参照して下さい。

トイプードルのクロキリ君(去勢済、体重5.8kg)は左の腋下部あたりに傷がある(下写真黄色丸)とのことで来院されました。

傷は何かでザックリ切られたような切創を呈していました。

左の腋下部から上腕の外側面にかけて毛玉が直線状に形成されており、毛玉の核には何やら弾力性のある紐状の物体が絡んでいます。

注意深く毛玉を解きほぐしていくと、現れたのは髪留め用の輪ゴム(下写真)でした。

飼い主様自身、覚えがないとのことですが、小さなお子さんのいるご家庭では、遊び半分で輪ゴムを犬の足にかけて、そのまま忘れ去られているケースがあります。

クロキリ君の場合、体毛が黒で輪ゴムも黒色であったため、気づかない内に輪ゴムが皮膚に食い込み、皮膚から真皮にかけて切創を形成したものと考えられます。

この切創を紐状の異物による絞扼による傷で縛創と呼びます。

広範囲に出来た縛創なので、皮膚をトリミングして外科的に縫合する事となりました。

クロキリ君を全身麻酔します。

クロキリ君が完全に寝てしまってから、患部周囲を剃毛します。

カミソリで剃毛します。

輪ゴムが食い込んで、滲出液が溢れ、一部痂皮を形成していました。

患部をまず鋭匙で掻爬します。

出来るだけ掻爬することで、患部に新しく出血を起こします。

新鮮創を作ることで、縛創部を縫合後に綺麗に皮膚癒合させます。

髪留めゴムをかけた左腋下部の全周の皮膚が、切れているのがお分かり頂けると思います。

輪ゴムといえどその破壊力は侮れないです。

傷口の掻爬が終了したところで、生理食塩水で洗浄します。

次に皮膚を縫合していきます。

皮膚のたるみが出来そうな部位は、新たに皮膚をカットして縫合部を調整します。

腋下部の全周を縫合します。

縫合が終了しました。

縫合部に抗生剤の軟膏を塗布しました。

麻酔から覚醒したクロキリ君です。

手術後、特に問題なくクロキリ君は退院して頂きました。

下写真は、2週間後の抜糸のために来院されたクロキリ君です。

縛創部は綺麗に皮膚癒合しており、抜糸も大丈夫です。

邪魔なカラーを外すことが出来ます。

クロキリ君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年2月20日 木曜日

ポメラニアンの低温火傷(ヒーターには注意!)

寒い日が続きますが、ペットに暖を取るために専用暖房機器を利用される方も多いのではないのでしょうか?

本日ご紹介しますポメラニアンのタント君(45日齢、雄)はペニスの付根がクリーム色に腫れているとのことで来院されました。

下写真黄色丸の箇所が病変部です。

患部を拡大した写真です。

触診しますと流動感のある腫瘤で、明らかに液体が患部に貯留しています。

クリーム色なのはおそらく膿が溜まっていると思われました。

まずは、患部を注射針で穿刺しました。

針で穿刺して圧迫すると膿を含んだ浸出液が出て来ました。

内溶液を押し出した後は、患部は当然ですが委縮しました。

飼い主様から伺ったところ、寒いのでペットヒーターを使用していること。

一日の内、長い時間そのヒーターの上でタント君は過ごしているそうです。

どうやらヒーターと接触している部位がペニスの付根であるため、低温火傷を起こしたようです。

低温火傷とは、比較的低温の熱源による皮膚の損傷を指します。

一般的に熱源が44度の場合、約6~10時間で火傷が生じるとされます。

エアコン、ホットカーペット、電気毛布などは低温火傷を引き起こす心配があることを認識して下さい。

いかに最弱の温度設定にしても、姿勢を変えなかったりする犬の場合は低温火傷になったりします。

極力、地肌に暖房機器が接触しないようタオルや毛布で包むなりして下さい。

タント君の場合は既に患部に水泡が生じている第二度熱傷にあたります。

水泡底の真皮の色調は鮮紅色で、浅達性Ⅱ度と言われる真皮損傷レベルでした。

完治には10日から2週間かかると思われます。

そのまま気づかずにいたら、深達性Ⅱ度で治療に1か月、ケロイドが残ることになっていたと思います。

患部の感染症対策が必要で抗生剤の外用消毒が必要です。

やっと自分で食餌が摂れるようになったタント君ですが、まだ仔犬で痛みの表現も上手くできません。

特に仔犬を飼育されている飼主様、暖房には十分な配慮をして下さい。

火傷に気づかれたら、まずは患部を冷水を含ませたガーゼや脱脂綿で冷やして、最寄りの動物病院で診察を受けて下さい。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年12月 4日 水曜日

今でもマダニは狙っている!?

マダニの予防は、飼い主様の多くが、日常的に予防薬を投薬して実施されています。

基本は周年予防をお願いしていますが、それでも冬場のマダニ感染は必要ないとお考えの飼主様も少なからずみえます。

本日、ご紹介しますのはマダニ感染を受けたトイプードルのテスちゃん(2歳、雌)です。

山の中を散歩して自宅に帰ってきたら、ダニがたくさん付着しているとのこと。

ちなみにテスちゃんは定期的なマダニ予防はしてません。

マダニは基本的に毛があまり生えていない部位を狙ってきます。

テスちゃんの眼の周辺、鼻の上部、耳介内側面に良く見るとマダニが喰いついているのがお分かりでしょうか?

まず右上瞼ですがマダニが5匹ほどいます(黄色丸)。

次に左瞼(下黄色丸)です。

4匹ほどいます。

次に耳介内側面です。

鼻部上部です。

マダニはノミの様にジャンプして犬に寄生することはできません。

丈のある草に登って行き、前脚(ハラ―氏器官)を触角のごとく広げて近くを通る動物を感知して寄生します。

マダニは寄生すると吸血しやすい場所(皮膚の薄い所)に移動していきます。

吸血する際には、くちばしを差し込んで、さらに唾液中のセメント状物質を出して、自分の体を固定します。

これは、吸血中に簡単に体が離れないようにするためです。

マダニは、吸血と同時に唾液を犬の体内に吐き出します。

この唾液によって、疾病が媒介されていきます。

マダニ感染症で有名なのは、犬バベシア症です。

バベシアは犬の赤血球に寄生する原虫で、赤血球を破壊することで極度の貧血を引き起こします。

重症例では3~4週間で死亡することもある疾病です。

下写真は、テスちゃんの体から取れたマダニ(フタトゲチマダニ)です。

今年はこのマダニ媒介性の新興感染症で重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が話題となりました。

日本では今年だけでこのSFTSウィルスによって、9名の死亡者が出ています。

このSFTSは中国での感染例では致命率が6~30%とされているそうです。

唯一のSFTS対策はマダニに咬まれないことと言われています。

犬に寄生しているマダニにヒトが咬まれれば、SFTS感染の危険はあります。

犬のマダニ対策は各社から予防薬が出ていますから、定期的に投薬していけば愛犬のマダニ感染症は恐れることはありません。

ヒト用のマダニ予防薬はありませんから、アウトドア志向の方は自己防衛しなければなりません。

マダニ予防薬のフロントラインをスポットオンして、帰宅して頂いたテスちゃんです。

冬とはいえ、マダニは活動をしている品種もいますからご注意ください!!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年10月10日 木曜日

犬の肛門嚢破裂(肛門嚢炎)

犬の肛門を正面にとらえて時計方向で、4時と8時方向に肛門嚢という袋が存在します。

この部位は肛門腺、臭腺などと呼ばれています。

肛門腺は分泌液を分泌します。

この分泌液はかなり匂いがきつく、ジュータンや畳にこの分泌液をこすり付けられると匂いを取るのに苦労します。

今回はこの肛門腺が炎症を起こし、肛門嚢が破裂してしまった症例です。

ミックス犬のメメちゃん(6歳、雌)はお尻から血が出ているとのことで来院されました。

下写真黄色丸の部分から血膿が出ています。

見るからに痛々しい状態です。

メメちゃんもお尻を気にして、患部を舐めようとしたり床にお尻をこすり付けてます。

破裂した肛門嚢は汚臭を放ち、炎症の進行を物語ってます。

まずは肛門嚢を絞って、おそらく貯留しているであろう反対側の分泌物を出します。

汚泥状の異臭を放つ分泌液と出血が認められます。

早速、破裂した肛門嚢を洗浄消毒します。

しっかり洗浄したところで、患部は縫合して閉じたりせず、解放創のまま自然に癒合するのを待ちます。

初期のステージであれば、問題なく破裂した肛門腺は再生します。

その間は抗生剤をしっかり内服してもらいます。

しかし、しっかり治療しておかないと何度もこの後、再発を繰り返してしまいます。

状況によっては、外科的に摘出する場合があります。

以前に外科的に摘出した症例を載せましたので、興味のある方は こちらをクリック して下さい。

肛門腺から続く導管が肛門括約筋の左右につながって肛門内側に開口しています。

大型犬はこの導管が太く、排便時に便と共に排出されます。

しかしながら、導管の細い小型犬では簡単に排出することは不可能です。

加えて、ストレス・加齢・肥満などの要因が分泌液の性状をより粘度の高いものにし、肛門嚢に過剰に貯留していきます。

この状態が長引くと細菌が導管から、肛門嚢内に侵入して肛門嚢炎を引き起こします。

犬自身からすれば、肛門周囲が非常にむず痒くなるため、何とかして患部をこすったり、舐めたりします。

結果、今回のメメちゃんのように肛門嚢が破裂して皮膚に穴が開いてしまうのです。

重要なポイントは、日常の肛門腺のチェックです。

月に一回は肛門腺を絞って貯留した分泌液を出すようにして下さい。

飼い主様自らできると良いのですが、難しい場合は病院で絞ってもらうようにして下さい。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年7月28日 日曜日

犬の輪ゴムによる縛創

現場の忙しさにかまけてブログの更新を怠けており、失礼いたしました。

本日、ご紹介しますのは輪ゴムによる縛創についてです。

縛創とは、字のごとく紐やゴム等で、縛られることによって生じる創傷を指します。

柴犬のマロンちゃんはつい10日ほど前に当院で避妊手術をお受けいただきました。

退院されてから、下腹部の患部を保護するため、飼い主様が自作の腹帯をつけられていたそうです。

ただ問題は、その腹帯を固定するために前足にゴムを使用したことです。

ゴムは輪になった部分が時間の経過とともに、皮膚を圧迫します。

ついでゴムは皮膚を破り、さらに結合組織や筋層まで食い込んでしまいます。

多くの例では、このゴム輪がこの時点で筋層まで深く埋没しているため、また被毛に覆われているため、気づかれないことが多いです。

右前足をマロンちゃんが痛がるとのことで患部を診ましたところ、まさにこのゴム縛創になっていました。

下写真の黄色丸の部分がゴム縛創で皮膚は裂けて筋肉層が露出しています。

皮膚組織の一部は壊死を起こしていましたので、患部を切除してデブリードメントを行うこととしました。

マロンちゃんは避妊時と同様、再度全身麻酔を施されることになりました。

下写真は患部のアップです。

ちょっと痛々しいですね。

患部の皮膚癒合を確実にさせるため、陳旧化した壊死組織は切除します。

あえて出血させて、結合組織と皮膚を順次縫合していきます。

思いのほか出血があり、電気メスで止血していきます。

縫合部の死腔を失くすため、結合組織を縫合します。

次いで皮膚縫合をして終了です。

無事終了して麻酔から覚醒したマロンちゃんです。

今回の事例は、既にゴムの存在があっての縛創なので非常にわかりやすいものです。

その一方で、小さなお子さんのみえる家庭では、子供が犬の肢に輪ゴムをかけて、そのまま忘れ去られているうちに、このゴム縛創に至っているケースが多いです。

このゴム縛創、パッと見は切断創と見間違えることが多いです。

輪ゴムは食い込んでいる位置から末梢部にかけてうっ血して浮腫ができ、あたかも湿疹が起きているようにみえます。

輪ゴムが食い込んでくびれている位置へ深く鉗子を差し込んで、輪ゴムを確認して離断・摘出することが出来れば予後は良好です。

つまるところ、輪ゴムは皮膚に甚大なダメージを与えますのでくれぐれもご注意ください!

本日、ご紹介しますのは輪ゴムによる縛創についてです。

縛創とは、字のごとく紐やゴム等で、縛られることによって生じる創傷を指します。

柴犬のマロンちゃんはつい10日ほど前に当院で避妊手術をお受けいただきました。

退院されてから、下腹部の患部を保護するため、飼い主様が自作の腹帯をつけられていたそうです。

ただ問題は、その腹帯を固定するために前足にゴムを使用したことです。

ゴムは輪になった部分が時間の経過とともに、皮膚を圧迫します。

ついでゴムは皮膚を破り、さらに結合組織や筋層まで食い込んでしまいます。

多くの例では、このゴム輪がこの時点で筋層まで深く埋没しているため、また被毛に覆われているため、気づかれないことが多いです。

右前足をマロンちゃんが痛がるとのことで患部を診ましたところ、まさにこのゴム縛創になっていました。

下写真の黄色丸の部分がゴム縛創で皮膚は裂けて筋肉層が露出しています。

皮膚組織の一部は壊死を起こしていましたので、患部を切除してデブリードメントを行うこととしました。

マロンちゃんは避妊時と同様、再度全身麻酔を施されることになりました。

下写真は患部のアップです。

ちょっと痛々しいですね。

患部の皮膚癒合を確実にさせるため、陳旧化した壊死組織は切除します。

あえて出血させて、結合組織と皮膚を順次縫合していきます。

思いのほか出血があり、電気メスで止血していきます。

縫合部の死腔を失くすため、結合組織を縫合します。

次いで皮膚縫合をして終了です。

無事終了して麻酔から覚醒したマロンちゃんです。

今回の事例は、既にゴムの存在があっての縛創なので非常にわかりやすいものです。

その一方で、小さなお子さんのみえる家庭では、子供が犬の肢に輪ゴムをかけて、そのまま忘れ去られているうちに、このゴム縛創に至っているケースが多いです。

このゴム縛創、パッと見は切断創と見間違えることが多いです。

輪ゴムは食い込んでいる位置から末梢部にかけてうっ血して浮腫ができ、あたかも湿疹が起きているようにみえます。

輪ゴムが食い込んでくびれている位置へ深く鉗子を差し込んで、輪ゴムを確認して離断・摘出することが出来れば予後は良好です。

つまるところ、輪ゴムは皮膚に甚大なダメージを与えますのでくれぐれもご注意ください!

にほんブログ村ランキングにエントリーしてます。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けると励みになります。

をクリックして頂けると励みになります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL