呼吸器の疾患/うさぎ

2015年12月19日 土曜日

ウサギの前縦隔疾患(胸腺腫の疑い)

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギは色々な疾病にかかりますが、比較的胸部疾患は少ないとされます。

ウサギは草食獣であるため、全体腔内で消化器が占める割合が非常に大きく、胸郭はわずかなスペースしか取れていません。

そのため、一たび胸部疾患になりますと呼吸困難から重篤な症状になることが多いです。

本日ご紹介しますのはウサギの前縦隔疾患、特に胸腺腫の疑いの1例です。

胸腺とは、T細胞というリンパ球の大部分を占める免疫細胞を産生する組織で、心臓の上に位置しています。

ヒトではこの胸腺は思春期に最大になり、60歳以降は消失する組織です。

一方、ウサギでは成獣になっても退縮することなく遺残します。

この胸腺が腫瘍化する疾患を胸腺腫と言います。

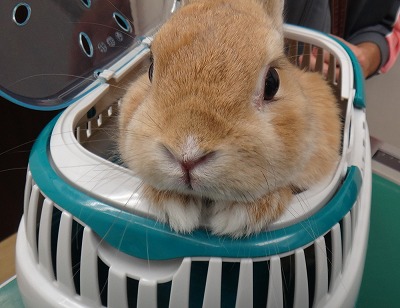

本日ご紹介しますのは、ウサギのちゃちゃ丸君(6歳、雄、雑種)です。

ちゃちゃ丸君は突然、呼吸困難に陥り来院されました。

一般にはウサギは鼻で呼吸をしますが、呼吸困難になってきますと開口呼吸を始めます。

ちゃちゃ丸君は、肩で呼吸をしており、今にも開口呼吸が始まりそうです。

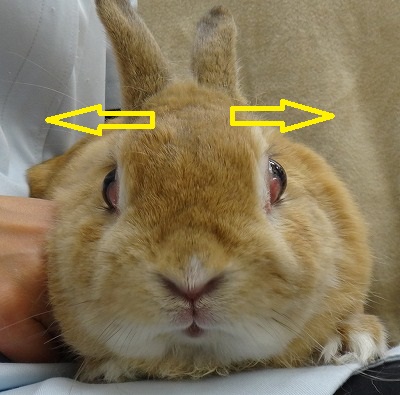

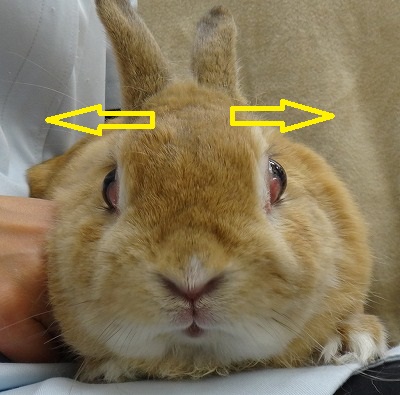

下写真をご覧いただくと、ちゃちゃ丸君の両眼が少し突出している(下黄色矢印)のがお分かり頂けるでしょうか?

加えて両眼共に瞬膜(第三眼瞼)という眼を保護する膜が眼頭から出てきてます。

以上の症状は胸部疾患、特に前縦隔疾患に共通する臨床症状です。

縦隔とは両肺と胸椎・胸骨で囲まれた部分を言います。

前縦隔とは、縦隔の内、心臓の腹側面側の部位を指します。

先ほどウサギの胸腺は成長後も遺残することを述べました。

加えてウサギの場合、左前大静脈という犬猫では発生過程で消失する静脈が生後も遺残します。

この左前大静脈が胸腺やリンパ節の腫大で圧迫されて生じる症状を前大静脈症候群といいます。

前大静脈症候群になりますと圧迫に伴い生じるうっ血により、無痛性・両側性の眼球突出や第三眼瞼突出、頭頸部・前肢の浮腫が生じます。

ちゃちゃ丸君はこの前大静脈症候群が出ているということです。

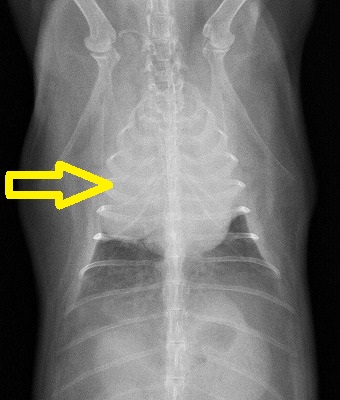

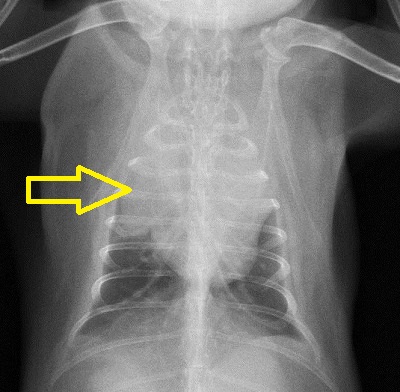

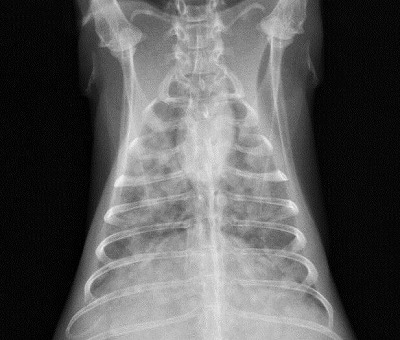

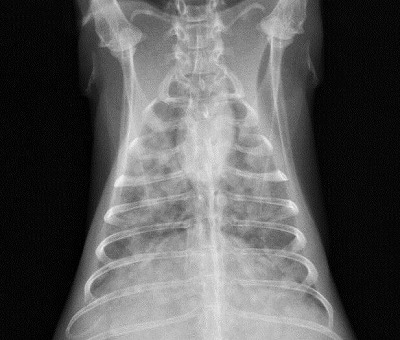

早速、レントゲン写真を撮影しました。

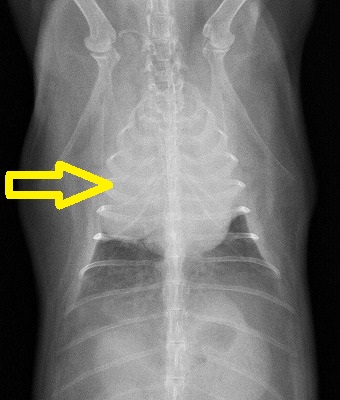

下写真は腹背像ですが、黄色矢印にあるように右側前縦隔に腫瘤を認めます。

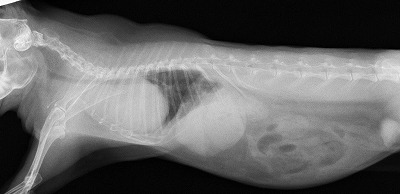

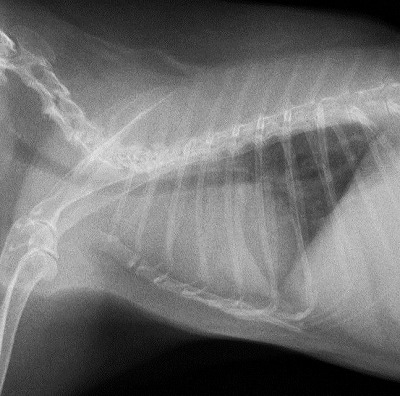

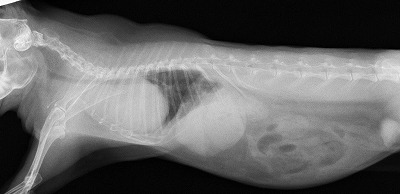

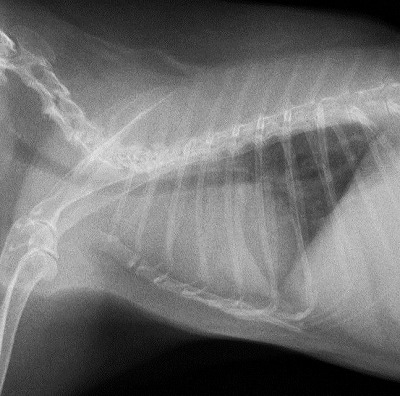

側臥のレントゲン像です。

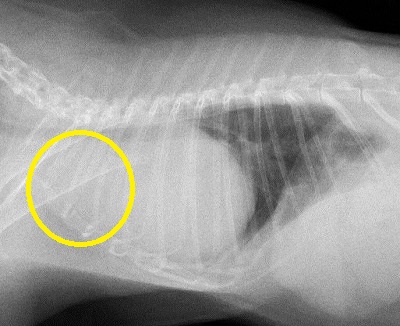

心臓の前のスペースに腫瘤が存在して(下写真黄色丸)心臓を圧迫しているのが分かります。

前縦隔疾患で発症率で多いとされるのは、胸腺腫とリンパ腫(前縦隔型)です。

レントゲン撮影ではこの2つの疾病は鑑別できません。

加えて、血液検査でも鑑別に関与する特異的所見はないとされています。

あとは針生検(FNA)による細胞学的な検査ですが、これも比較的未熟なリンパ芽球が多く出ればリンパ腫と診断が出来ますが、

針の生検では鑑別は困難とされます。

組織を外科的に摘出できれば確定診断は可能です。

しかし、今のちゃちゃ丸君では、全身麻酔よりも体を抑えるだけでも呼吸不全で死んでしまいます。

そのため、ICUの部屋に入院して頂き40%の酸素下で、呼吸不全を治療していくことにしました。

高用量のプレドニゾロンと気管支拡張剤・抗生剤の組み合わせて内科的治療を開始しました。

胸腺腫とリンパ腫も治療はプレドニゾロンの投薬であることは共通しています。

前大静脈症候群が認められたら、まずは胸腺腫を疑うのが鉄則です。

ちゃちゃ丸君は2日目には食欲が出始めて来ました。

入院3日目になりますと呼吸不全の症状も改善が認められてきました。

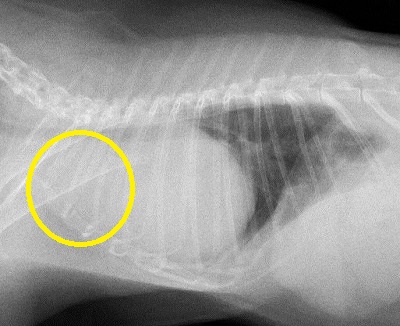

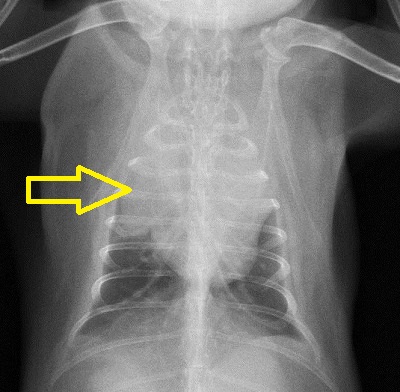

レントゲン撮影を実施しました。

右腫瘤(上黄色矢印)が縮小してきているのが分かります。

下側臥写真では前胸部の腫瘤が縮小してきて、気管を持ち上げていたのが、ほぼ正常に戻ってます。

今回のような高度の呼吸不全例では、あまり積極的な精密検査を実施することで、ウサギがそのストレスにより死亡することを念頭に置かねばなりません。

精密検査で病名は確定診断できたけど、患者が死亡しては本末転倒です。

まずはちゃちゃ丸君の容態が安定してから、改めて生検をして胸腺腫かリンパ腫であるかの鑑別を行う予定でいます。

入院4日目にして、ICUのケージから出ても呼吸は安定できるようになり、退院して頂くことになりました。

しばらくの間、ちゃちゃ丸君はプレドニゾロンの連続投薬が必要です。

呼吸不全はウサギにとって緊急の事態となります。

速やかな対応・治療ができれば、救済することは可能です。

ちゃちゃ丸君、お疲れ様でした!

日本ブログ村にエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けたらブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けたらブログ更新の励みとなります。

ウサギは色々な疾病にかかりますが、比較的胸部疾患は少ないとされます。

ウサギは草食獣であるため、全体腔内で消化器が占める割合が非常に大きく、胸郭はわずかなスペースしか取れていません。

そのため、一たび胸部疾患になりますと呼吸困難から重篤な症状になることが多いです。

本日ご紹介しますのはウサギの前縦隔疾患、特に胸腺腫の疑いの1例です。

胸腺とは、T細胞というリンパ球の大部分を占める免疫細胞を産生する組織で、心臓の上に位置しています。

ヒトではこの胸腺は思春期に最大になり、60歳以降は消失する組織です。

一方、ウサギでは成獣になっても退縮することなく遺残します。

この胸腺が腫瘍化する疾患を胸腺腫と言います。

本日ご紹介しますのは、ウサギのちゃちゃ丸君(6歳、雄、雑種)です。

ちゃちゃ丸君は突然、呼吸困難に陥り来院されました。

一般にはウサギは鼻で呼吸をしますが、呼吸困難になってきますと開口呼吸を始めます。

ちゃちゃ丸君は、肩で呼吸をしており、今にも開口呼吸が始まりそうです。

下写真をご覧いただくと、ちゃちゃ丸君の両眼が少し突出している(下黄色矢印)のがお分かり頂けるでしょうか?

加えて両眼共に瞬膜(第三眼瞼)という眼を保護する膜が眼頭から出てきてます。

以上の症状は胸部疾患、特に前縦隔疾患に共通する臨床症状です。

縦隔とは両肺と胸椎・胸骨で囲まれた部分を言います。

前縦隔とは、縦隔の内、心臓の腹側面側の部位を指します。

先ほどウサギの胸腺は成長後も遺残することを述べました。

加えてウサギの場合、左前大静脈という犬猫では発生過程で消失する静脈が生後も遺残します。

この左前大静脈が胸腺やリンパ節の腫大で圧迫されて生じる症状を前大静脈症候群といいます。

前大静脈症候群になりますと圧迫に伴い生じるうっ血により、無痛性・両側性の眼球突出や第三眼瞼突出、頭頸部・前肢の浮腫が生じます。

ちゃちゃ丸君はこの前大静脈症候群が出ているということです。

早速、レントゲン写真を撮影しました。

下写真は腹背像ですが、黄色矢印にあるように右側前縦隔に腫瘤を認めます。

側臥のレントゲン像です。

心臓の前のスペースに腫瘤が存在して(下写真黄色丸)心臓を圧迫しているのが分かります。

前縦隔疾患で発症率で多いとされるのは、胸腺腫とリンパ腫(前縦隔型)です。

レントゲン撮影ではこの2つの疾病は鑑別できません。

加えて、血液検査でも鑑別に関与する特異的所見はないとされています。

あとは針生検(FNA)による細胞学的な検査ですが、これも比較的未熟なリンパ芽球が多く出ればリンパ腫と診断が出来ますが、

針の生検では鑑別は困難とされます。

組織を外科的に摘出できれば確定診断は可能です。

しかし、今のちゃちゃ丸君では、全身麻酔よりも体を抑えるだけでも呼吸不全で死んでしまいます。

そのため、ICUの部屋に入院して頂き40%の酸素下で、呼吸不全を治療していくことにしました。

高用量のプレドニゾロンと気管支拡張剤・抗生剤の組み合わせて内科的治療を開始しました。

胸腺腫とリンパ腫も治療はプレドニゾロンの投薬であることは共通しています。

前大静脈症候群が認められたら、まずは胸腺腫を疑うのが鉄則です。

ちゃちゃ丸君は2日目には食欲が出始めて来ました。

入院3日目になりますと呼吸不全の症状も改善が認められてきました。

レントゲン撮影を実施しました。

右腫瘤(上黄色矢印)が縮小してきているのが分かります。

下側臥写真では前胸部の腫瘤が縮小してきて、気管を持ち上げていたのが、ほぼ正常に戻ってます。

今回のような高度の呼吸不全例では、あまり積極的な精密検査を実施することで、ウサギがそのストレスにより死亡することを念頭に置かねばなりません。

精密検査で病名は確定診断できたけど、患者が死亡しては本末転倒です。

まずはちゃちゃ丸君の容態が安定してから、改めて生検をして胸腺腫かリンパ腫であるかの鑑別を行う予定でいます。

入院4日目にして、ICUのケージから出ても呼吸は安定できるようになり、退院して頂くことになりました。

しばらくの間、ちゃちゃ丸君はプレドニゾロンの連続投薬が必要です。

呼吸不全はウサギにとって緊急の事態となります。

速やかな対応・治療ができれば、救済することは可能です。

ちゃちゃ丸君、お疲れ様でした!

日本ブログ村にエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年8月11日 日曜日

ウサギのスナッフル

ウサギの鼻炎・副鼻腔炎、気管支炎、肺炎などの原因による鼻汁の排出をスナッフル(snuffles)と呼びます。

加えて、切歯や前臼歯の根尖炎症に伴う鼻腔の閉塞で生じるくしゃみの症状も称してスナッフルと言います。

このスナッフルは病名ではなく、一症状を指しています。

スナッフルの原因とされるのは Pasteurella multocida、 Bordetella bronchiseptica 等の細菌感染です。

症状としては、くしゃみを連発し、初期症状は漿液性鼻汁や異常な鼻音、流涙・結膜炎が認められます。

さらに病状が進行しますと、鼻汁は粘性を帯びた白色鼻汁となります。

下写真はスナッフルで治療中のウサギです。

白色鼻汁が被毛にこびりついています(黄色丸)。

鼻炎から鼻涙管へ炎症が及ぶと涙が過剰に溢れ、眼周辺の被毛が絶えず濡れるようになります(上写真黄色丸)。

下写真は別のウサギです。

同じくスナッフルの症状を示しています。

膿性の鼻汁が鼻孔周囲に付着しています。

ウサギは基本が鼻呼吸です。

スナッフルで鼻炎が進行して、鼻腔内が膿性の鼻汁で一杯になりますと鼻呼吸がスムーズにできなくなり、ストレスが溜まります。

結果として、食欲不振につながります。

慢性化する症例も多く、鼻甲介と呼ばれる鼻の奥のヒダ状の骨構造が炎症で融解すると治療は困難になります。

結局、抗生剤、消炎剤、蛋白分解酵素剤を投与して経過をみていきます。

ネブライザーによる噴霧治療も推奨されています。

いづれにせよ、スナッフルは初期のステージで完治に持っていきたい疾病です。

反復性のくしゃみが続くようなら、お早めに受診して下さい。

加えて、切歯や前臼歯の根尖炎症に伴う鼻腔の閉塞で生じるくしゃみの症状も称してスナッフルと言います。

このスナッフルは病名ではなく、一症状を指しています。

スナッフルの原因とされるのは Pasteurella multocida、 Bordetella bronchiseptica 等の細菌感染です。

症状としては、くしゃみを連発し、初期症状は漿液性鼻汁や異常な鼻音、流涙・結膜炎が認められます。

さらに病状が進行しますと、鼻汁は粘性を帯びた白色鼻汁となります。

下写真はスナッフルで治療中のウサギです。

白色鼻汁が被毛にこびりついています(黄色丸)。

鼻炎から鼻涙管へ炎症が及ぶと涙が過剰に溢れ、眼周辺の被毛が絶えず濡れるようになります(上写真黄色丸)。

下写真は別のウサギです。

同じくスナッフルの症状を示しています。

膿性の鼻汁が鼻孔周囲に付着しています。

ウサギは基本が鼻呼吸です。

スナッフルで鼻炎が進行して、鼻腔内が膿性の鼻汁で一杯になりますと鼻呼吸がスムーズにできなくなり、ストレスが溜まります。

結果として、食欲不振につながります。

慢性化する症例も多く、鼻甲介と呼ばれる鼻の奥のヒダ状の骨構造が炎症で融解すると治療は困難になります。

結局、抗生剤、消炎剤、蛋白分解酵素剤を投与して経過をみていきます。

ネブライザーによる噴霧治療も推奨されています。

いづれにせよ、スナッフルは初期のステージで完治に持っていきたい疾病です。

反復性のくしゃみが続くようなら、お早めに受診して下さい。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けると励みになります。

をクリックして頂けると励みになります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2013年4月 4日 木曜日

ウサギの肺腫瘍

肺と言いう臓器は、血液中のガス交換をする重要な役割を担っています。

肺を絶えず血液が巡るということは、血中に腫瘍細胞が流出したら、肺に至る確率は極めて高いということです。

特にウサギの場合、雌は乳癌、子宮腺癌になることがあり、二次的に肺に腫瘍が転移するケースを多く診てます。

実際、ヒトの場合もそうでしょうが、ウサギにしても肺腫瘍となると完治することは至難です。

本日、ご紹介しますミニウサギのクロ君(雄、8歳、体重1.6㎏)は一時的なてんかん発作を起こしたとのことで来院されました。

呼吸が浅いという事、前肢を立てたままの状態でいることから呼吸が辛くなっているだろうと判断しました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

黄色丸で囲んだ肺野が白く点々が入っているのがお分かりいただけたでしょうか?

さらに患部を拡大します。

特に上写真では心臓のシルエットも見にくくなるくらい肺野に多数のX線不透過の結節が認められます。

先に述べましたように、雌であれば乳癌、子宮腺癌がらみの腫瘍転移はありですが、クロ君は雄です。

クロ君を診る限り、体表部に腫瘍は認められません。

また他の箇所もレントゲンを撮影しましたが、腫瘍を疑わせる所見はありませんでした。

となると、肺がこの腫瘍の原発巣となるのでしょうか?

ウサギの肺原発性腫瘍は極めてまれな症例と言われています。

クロ君の腫瘍のステージはかなり進行しており、末期に至っていると思われました。

出来うることは対症療法となります。

流動食で最低限の体力は維持してもらい、内科的治療で呼吸を楽にし、疼痛管理をするという形になります。

飼い主様の意向もあり、しばし当院のICUに入院して頂き、治療をさせていただきました。

40%の酸素濃度で管理されたケージ内で、呼吸は安定しているかに見えたのですが、残念ながら翌日に逝去されました。

ウサギの胸腔の狭さと呼吸不全については、度々コメントさせて頂いてます。

ウサギの肺野が一旦、炎症を起こすと慢性化するケースが多く、治療・管理は大変となります。

呼吸が荒い、口で呼吸をしている等の症状が見られたら、早めの受診を強くお勧めします。

今回のクロ君は、どんな腫瘍なのかも特定できないままの急展開でした。

力及ばず、非常に残念です。

合掌

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けたら、ブログ更新の励みとなります。

肺を絶えず血液が巡るということは、血中に腫瘍細胞が流出したら、肺に至る確率は極めて高いということです。

特にウサギの場合、雌は乳癌、子宮腺癌になることがあり、二次的に肺に腫瘍が転移するケースを多く診てます。

実際、ヒトの場合もそうでしょうが、ウサギにしても肺腫瘍となると完治することは至難です。

本日、ご紹介しますミニウサギのクロ君(雄、8歳、体重1.6㎏)は一時的なてんかん発作を起こしたとのことで来院されました。

呼吸が浅いという事、前肢を立てたままの状態でいることから呼吸が辛くなっているだろうと判断しました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

黄色丸で囲んだ肺野が白く点々が入っているのがお分かりいただけたでしょうか?

さらに患部を拡大します。

特に上写真では心臓のシルエットも見にくくなるくらい肺野に多数のX線不透過の結節が認められます。

先に述べましたように、雌であれば乳癌、子宮腺癌がらみの腫瘍転移はありですが、クロ君は雄です。

クロ君を診る限り、体表部に腫瘍は認められません。

また他の箇所もレントゲンを撮影しましたが、腫瘍を疑わせる所見はありませんでした。

となると、肺がこの腫瘍の原発巣となるのでしょうか?

ウサギの肺原発性腫瘍は極めてまれな症例と言われています。

クロ君の腫瘍のステージはかなり進行しており、末期に至っていると思われました。

出来うることは対症療法となります。

流動食で最低限の体力は維持してもらい、内科的治療で呼吸を楽にし、疼痛管理をするという形になります。

飼い主様の意向もあり、しばし当院のICUに入院して頂き、治療をさせていただきました。

40%の酸素濃度で管理されたケージ内で、呼吸は安定しているかに見えたのですが、残念ながら翌日に逝去されました。

ウサギの胸腔の狭さと呼吸不全については、度々コメントさせて頂いてます。

ウサギの肺野が一旦、炎症を起こすと慢性化するケースが多く、治療・管理は大変となります。

呼吸が荒い、口で呼吸をしている等の症状が見られたら、早めの受診を強くお勧めします。

今回のクロ君は、どんな腫瘍なのかも特定できないままの急展開でした。

力及ばず、非常に残念です。

合掌

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けたら、ブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL