その他の疾患/うさぎ

2021年7月11日 日曜日

ウサギの鼻涙管閉塞

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ウサギの鼻涙管閉塞です。

鼻涙管とは、涙腺から作られた涙が鼻腔へと流れる通路を指します。

鼻涙管が閉塞する原因ですが、臨床の場で多いのは上顎前臼歯の不整咬合(歯根の過長及び炎症)です。

次いで、ウサギのスナッフルの原因菌であるパスツレラ菌や常在菌であるブドウ球菌が鼻涙管内に侵入して炎症を引き起こし、鼻涙管の閉塞に至る場合もあります。

この鼻涙管が何らかの原因で涙をスムーズに流せなくなる(涙液の排泄障害)ことで流涙症や結膜炎、角膜炎、眼瞼炎などの疾病が引き起こされます。

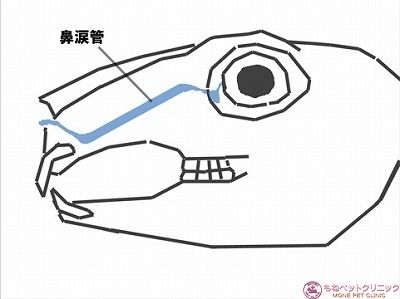

下はウサギの横顔のイラストです。

鼻涙管を青のラインで描いてます。

眼頭に涙点と呼ぶ涙の流入口があり(ウサギは一か所のみ)、続いて涙小管、涙嚢、鼻涙管という順番で涙は鼻腔内へと流れます。

上記した順路で涙は流れ、その順路を鼻涙系と総称します。

鼻涙系に問題があれば、最初に流涙や眼脂(目ヤニ)などが現れます。

ホーランドロップのくう君(3歳5か月齢、雄、体重1.6kg)は1年近く前から流涙症があり、来院されました。

眼球自体の結膜炎、角膜損傷などはなく、おそらく流涙系の問題と思われました。

下写真黄色丸が流涙症で下瞼が涙で常時濡れており、加えて脱毛も生じています。

フルオレセイン試薬を点眼して、角膜潰瘍検査をしたところ陰性でした。

そのフルオレセイン試薬は点眼後、数分を経過すると鼻腔内から流出してくるのですが、その気配もありません。

明らかに鼻涙管が狭窄もしくは閉塞している可能性があります。

口腔内を確認したところ、前臼歯の過長や不整咬合と思しき所見はありません。

そうなると涙嚢炎や鼻涙管内の炎症(特に細菌感染)が関与した流涙であろうと予測されました。

鼻涙管閉塞あるいは狭窄を確認するために鼻涙管洗浄を実施します。

ウサギの涙点は、下眼瞼側に1つしか存在しなく、上下眼瞼に1つずつ存在する犬猫と異なります。

この涙点に24Gの留置針の外套部を挿入します。

この時、暴れたりする個体もいますので慎重に保定します。

場合によっては、鎮静処置が必要となります。

生理食塩水で洗浄を行います。

鼻涙管が完全に閉塞している場合は、涙嚢および鼻涙管の急性拡張、眼窩への洗浄液が流出により眼球突出を生じることがあります。

くう君の鼻涙管へゆっくりと生食を注入します。

特に注入時の抵抗はありません。

ここで急いで注入すると前述した2次的な問題を引き起こします。

注入した生食は鼻腔から流れ出ます(下写真黄色丸)。

鼻から粘稠度のある粘液滲出物が出てくるのを確認しました。

鼻涙管洗浄が終了した直後のくう君です。

特に眼球突出もなく、落ち着いています。

鼻涙管洗浄の1週間後に再診を受けたくう君です。

経過は良好で、涙の量も減り瞼周囲の皮膚も乾燥してます。

流涙が長く続くと瞼周囲の皮膚は炎症を起こし、脱毛します。

くう君の下瞼の脱毛部分は、まだ生え揃うのに時間はかかるでしょうが、鼻涙管洗浄の効果はあったようです。

今回の様に鼻涙管洗浄で改善するのは、原発性の細菌性涙嚢炎のケースであることが多く、歯根部の根尖病巣や不整咬合に由来する歯牙疾患では根本的治療は望めません。

歯に由来する流涙は、まずは歯科治療から始める必要があることをご了解ください。

くう君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ウサギの鼻涙管閉塞です。

鼻涙管とは、涙腺から作られた涙が鼻腔へと流れる通路を指します。

鼻涙管が閉塞する原因ですが、臨床の場で多いのは上顎前臼歯の不整咬合(歯根の過長及び炎症)です。

次いで、ウサギのスナッフルの原因菌であるパスツレラ菌や常在菌であるブドウ球菌が鼻涙管内に侵入して炎症を引き起こし、鼻涙管の閉塞に至る場合もあります。

この鼻涙管が何らかの原因で涙をスムーズに流せなくなる(涙液の排泄障害)ことで流涙症や結膜炎、角膜炎、眼瞼炎などの疾病が引き起こされます。

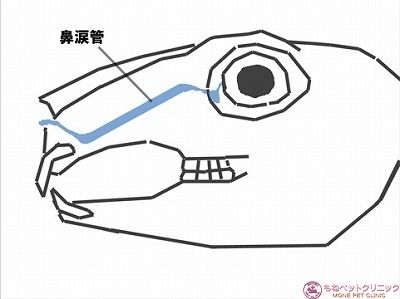

下はウサギの横顔のイラストです。

鼻涙管を青のラインで描いてます。

眼頭に涙点と呼ぶ涙の流入口があり(ウサギは一か所のみ)、続いて涙小管、涙嚢、鼻涙管という順番で涙は鼻腔内へと流れます。

上記した順路で涙は流れ、その順路を鼻涙系と総称します。

鼻涙系に問題があれば、最初に流涙や眼脂(目ヤニ)などが現れます。

ホーランドロップのくう君(3歳5か月齢、雄、体重1.6kg)は1年近く前から流涙症があり、来院されました。

眼球自体の結膜炎、角膜損傷などはなく、おそらく流涙系の問題と思われました。

下写真黄色丸が流涙症で下瞼が涙で常時濡れており、加えて脱毛も生じています。

フルオレセイン試薬を点眼して、角膜潰瘍検査をしたところ陰性でした。

そのフルオレセイン試薬は点眼後、数分を経過すると鼻腔内から流出してくるのですが、その気配もありません。

明らかに鼻涙管が狭窄もしくは閉塞している可能性があります。

口腔内を確認したところ、前臼歯の過長や不整咬合と思しき所見はありません。

そうなると涙嚢炎や鼻涙管内の炎症(特に細菌感染)が関与した流涙であろうと予測されました。

鼻涙管閉塞あるいは狭窄を確認するために鼻涙管洗浄を実施します。

ウサギの涙点は、下眼瞼側に1つしか存在しなく、上下眼瞼に1つずつ存在する犬猫と異なります。

この涙点に24Gの留置針の外套部を挿入します。

この時、暴れたりする個体もいますので慎重に保定します。

場合によっては、鎮静処置が必要となります。

生理食塩水で洗浄を行います。

鼻涙管が完全に閉塞している場合は、涙嚢および鼻涙管の急性拡張、眼窩への洗浄液が流出により眼球突出を生じることがあります。

くう君の鼻涙管へゆっくりと生食を注入します。

特に注入時の抵抗はありません。

ここで急いで注入すると前述した2次的な問題を引き起こします。

注入した生食は鼻腔から流れ出ます(下写真黄色丸)。

鼻から粘稠度のある粘液滲出物が出てくるのを確認しました。

鼻涙管洗浄が終了した直後のくう君です。

特に眼球突出もなく、落ち着いています。

鼻涙管洗浄の1週間後に再診を受けたくう君です。

経過は良好で、涙の量も減り瞼周囲の皮膚も乾燥してます。

流涙が長く続くと瞼周囲の皮膚は炎症を起こし、脱毛します。

くう君の下瞼の脱毛部分は、まだ生え揃うのに時間はかかるでしょうが、鼻涙管洗浄の効果はあったようです。

今回の様に鼻涙管洗浄で改善するのは、原発性の細菌性涙嚢炎のケースであることが多く、歯根部の根尖病巣や不整咬合に由来する歯牙疾患では根本的治療は望めません。

歯に由来する流涙は、まずは歯科治療から始める必要があることをご了解ください。

くう君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2020年8月 7日 金曜日

ウサギの橈尺骨骨折(外固定法)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介するのは、ウサギの前足(橈尺骨)骨折の症例です。

過去の記事にもこの橈尺骨骨折整復例を載せております。

過去の橈尺骨整復法(創外固定法)はこちらを、ピンニング法はこちらを参照下さい。

今回は、非観血的(患部にメスを入れない)整復法としての外固定法を選択しました。

この外固定法は、副子(ギブスなど)を骨折部に当てて骨癒合を目指す固定法です。

外固定法は比較的簡単な処置とも言えますが、状況によっては骨折部位・骨折パターンにより不適となります。

あるいは、飼主様の費用面での事情も絡み、外固定を選択しなければならないことも多いです。

ミニウサギのチョコ君(雄、2か月齢、体重1.0kg)は左前足が折れてブラブラしているとのことで来院されました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は橈尺骨骨幹部の骨折を示します。

ここで問題となるのはチョコ君はまだ生後2か月齢の幼体であること。

それは、骨がまだ脆弱であることや長時間全身麻酔のリスク(呼吸器・肝腎機能の未成熟による)を持ってることを意味します。

チョコ君の将来を考えた時に外固定による整復法を選択しました。

若いので骨癒合は2ヶ月以内に完了するでしょう。

ただ、好奇心旺盛なので大人しく過ごせるかという点が心配です。

いずれにせよ、ごく短時間の全身麻酔は必要です。

早速、チョコ君にイソフルランによる吸入麻酔を行います。

息止めを防止するため、局所麻酔の点鼻薬を入れます。

イソフルランで麻酔導入を行っています。

次いで、患部周囲の剃毛を実施します。

生体情報モニターの電極をセットします。

副子としてアルフェンス®(9号・アルケア㈱・厚さ1.0㎜トンボ型)を好んで私は使用しています。

アルフェンス(下写真)はアルミ製の副子で、患部の形状に合わせて折り曲げが容易に出来ます。

アルフェンスの裏側はポリウレタンフォームとなっており、ある程度のクッション性が期待できます。

チョコ君の爪先から肘関節を含めて上腕骨までをアルフェンスで型合わせをします。

アルフェンスの翼の部分は、後に折り曲げてテーピングするのに便利です。

患部をストッキネット(下写真の茶色の不織布)で覆い、次にキャッド・パッド・プラス(水色のクッション材)を巻きます。

次に強力な粘着テープで手根関節部を牽引し、骨折部を指先の感覚で整復し、手根部と肘関節部を粘着テープでアルフェンスに固定します。

患部の拡大写真です。

この時点で、骨折部の整復状態を確認するためにレントゲン撮影をしました。

橈尺骨の骨折端の変位があり、骨折してからの時間経緯から筋肉萎縮も認められました。

患部筋肉のストレッチングを試みましたが、限界があります。

結果として、骨折端の完全なる非観血的整復は困難でした。

骨折治癒を成功させるためには、骨折端の皮質骨部が50%以上接触している必要があります。

この条件が満たされないと骨癒合できず、遅延癒合に至るケースもあります。

今回、チョコ君の橈骨は変位して骨折端の接触が困難ですが、尺骨は接触しています。

骨折端をどの程度まで合わせることが出来るかが、外固定の成功するか否かの分かれ道です。

骨癒合が不良で、変形癒合に至った場合は後に脊椎の変形や対側肢の足底部皮膚炎(ソアホック)などが生じるばあいもあります。

後は、チョコ君の若さにかけることにしました。

最後に収縮粘着テープでアルフェンスを巻いて終了です。

麻酔から覚醒したチョコ君です。

最低1か月以上はエリザベスカラーを装着し、このスプリント固定の日々が続くと思われます。

2か月齢の子ウサギには辛い生活となりますが、頑張って頂きます。

1か月経過したチョコ君です。

定期的にスプリントの点検のため通院して頂き、大きな問題なく1か月過ごせました。

スプリントをはずしレントゲン撮影をしました。

下写真黄色丸が骨折部を示します。

尺骨はほぼ骨癒合出来てます。

橈骨は仮骨が過剰に形成されています。

側臥の状態でのレントゲン像です。

骨折部の拡大像です。

骨癒合は1か月足らずで出来上がっていたため、スプリントを外すこととしました。

若齢個体の骨癒合は早いとされますが、その通りの結果となりました。

激しい走り込みは避け、あと1か月位は穏やかに生活するよう指導しました。

時間は流れ、下写真は6か月後のチョコ君です。

体重も250g増加しました。

特に患足をかばうことなく、元気に毎日走り回っているそうです。

伏せの状態でレントゲン撮影を実施しました。

患足は橈尺骨共に健常側と比較して太く、頑丈な骨になっています。

患部を拡大したレントゲン像です。

側臥のレントゲン像です。

下写真黄色丸は骨折部の拡大像です。

橈尺骨共に機能的に可動出来ています。

今回の症例は、本来ならば非観血的整復が不十分であるため、ピンニングなどの観血的整復手術が理想でした。

しかしながら、チョコ君が若齢のため外固定法しか選択肢がありませんでした。

結果として、骨癒合が成功して良かったです。

若齢の個体に並んで高齢のウサギも骨折は多発します。

高齢ウサギの場合は外固定での骨癒合は非常に時間がかかり、若齢個体よりも難しいです。

犬猫の橈尺骨骨折整復では外固定単独で治すケースは少ないと思います。

その一方、ウサギの場合は、諸般の理由で外固定を選択するケースが比較的多いように思います。

いづれにせよ、ウサギはロケットのように突然飛び出します。

その一方、骨は脆く非常に折れやすい特性を持ってますのでご注意ください。

チョコ君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介するのは、ウサギの前足(橈尺骨)骨折の症例です。

過去の記事にもこの橈尺骨骨折整復例を載せております。

過去の橈尺骨整復法(創外固定法)はこちらを、ピンニング法はこちらを参照下さい。

今回は、非観血的(患部にメスを入れない)整復法としての外固定法を選択しました。

この外固定法は、副子(ギブスなど)を骨折部に当てて骨癒合を目指す固定法です。

外固定法は比較的簡単な処置とも言えますが、状況によっては骨折部位・骨折パターンにより不適となります。

あるいは、飼主様の費用面での事情も絡み、外固定を選択しなければならないことも多いです。

ミニウサギのチョコ君(雄、2か月齢、体重1.0kg)は左前足が折れてブラブラしているとのことで来院されました。

早速、レントゲン撮影を実施しました。

下写真の黄色丸は橈尺骨骨幹部の骨折を示します。

ここで問題となるのはチョコ君はまだ生後2か月齢の幼体であること。

それは、骨がまだ脆弱であることや長時間全身麻酔のリスク(呼吸器・肝腎機能の未成熟による)を持ってることを意味します。

チョコ君の将来を考えた時に外固定による整復法を選択しました。

若いので骨癒合は2ヶ月以内に完了するでしょう。

ただ、好奇心旺盛なので大人しく過ごせるかという点が心配です。

いずれにせよ、ごく短時間の全身麻酔は必要です。

早速、チョコ君にイソフルランによる吸入麻酔を行います。

息止めを防止するため、局所麻酔の点鼻薬を入れます。

イソフルランで麻酔導入を行っています。

次いで、患部周囲の剃毛を実施します。

生体情報モニターの電極をセットします。

副子としてアルフェンス®(9号・アルケア㈱・厚さ1.0㎜トンボ型)を好んで私は使用しています。

アルフェンス(下写真)はアルミ製の副子で、患部の形状に合わせて折り曲げが容易に出来ます。

アルフェンスの裏側はポリウレタンフォームとなっており、ある程度のクッション性が期待できます。

チョコ君の爪先から肘関節を含めて上腕骨までをアルフェンスで型合わせをします。

アルフェンスの翼の部分は、後に折り曲げてテーピングするのに便利です。

患部をストッキネット(下写真の茶色の不織布)で覆い、次にキャッド・パッド・プラス(水色のクッション材)を巻きます。

次に強力な粘着テープで手根関節部を牽引し、骨折部を指先の感覚で整復し、手根部と肘関節部を粘着テープでアルフェンスに固定します。

患部の拡大写真です。

この時点で、骨折部の整復状態を確認するためにレントゲン撮影をしました。

橈尺骨の骨折端の変位があり、骨折してからの時間経緯から筋肉萎縮も認められました。

患部筋肉のストレッチングを試みましたが、限界があります。

結果として、骨折端の完全なる非観血的整復は困難でした。

骨折治癒を成功させるためには、骨折端の皮質骨部が50%以上接触している必要があります。

この条件が満たされないと骨癒合できず、遅延癒合に至るケースもあります。

今回、チョコ君の橈骨は変位して骨折端の接触が困難ですが、尺骨は接触しています。

骨折端をどの程度まで合わせることが出来るかが、外固定の成功するか否かの分かれ道です。

骨癒合が不良で、変形癒合に至った場合は後に脊椎の変形や対側肢の足底部皮膚炎(ソアホック)などが生じるばあいもあります。

後は、チョコ君の若さにかけることにしました。

最後に収縮粘着テープでアルフェンスを巻いて終了です。

麻酔から覚醒したチョコ君です。

最低1か月以上はエリザベスカラーを装着し、このスプリント固定の日々が続くと思われます。

2か月齢の子ウサギには辛い生活となりますが、頑張って頂きます。

1か月経過したチョコ君です。

定期的にスプリントの点検のため通院して頂き、大きな問題なく1か月過ごせました。

スプリントをはずしレントゲン撮影をしました。

下写真黄色丸が骨折部を示します。

尺骨はほぼ骨癒合出来てます。

橈骨は仮骨が過剰に形成されています。

側臥の状態でのレントゲン像です。

骨折部の拡大像です。

骨癒合は1か月足らずで出来上がっていたため、スプリントを外すこととしました。

若齢個体の骨癒合は早いとされますが、その通りの結果となりました。

激しい走り込みは避け、あと1か月位は穏やかに生活するよう指導しました。

時間は流れ、下写真は6か月後のチョコ君です。

体重も250g増加しました。

特に患足をかばうことなく、元気に毎日走り回っているそうです。

伏せの状態でレントゲン撮影を実施しました。

患足は橈尺骨共に健常側と比較して太く、頑丈な骨になっています。

患部を拡大したレントゲン像です。

側臥のレントゲン像です。

下写真黄色丸は骨折部の拡大像です。

橈尺骨共に機能的に可動出来ています。

今回の症例は、本来ならば非観血的整復が不十分であるため、ピンニングなどの観血的整復手術が理想でした。

しかしながら、チョコ君が若齢のため外固定法しか選択肢がありませんでした。

結果として、骨癒合が成功して良かったです。

若齢の個体に並んで高齢のウサギも骨折は多発します。

高齢ウサギの場合は外固定での骨癒合は非常に時間がかかり、若齢個体よりも難しいです。

犬猫の橈尺骨骨折整復では外固定単独で治すケースは少ないと思います。

その一方、ウサギの場合は、諸般の理由で外固定を選択するケースが比較的多いように思います。

いづれにせよ、ウサギはロケットのように突然飛び出します。

その一方、骨は脆く非常に折れやすい特性を持ってますのでご注意ください。

チョコ君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2011年8月24日 水曜日

ウサギの角膜閉鎖症

ウサギの角膜閉鎖症は結膜が異常に伸張して、角膜を覆う疾病です。

結膜はほぼ全周にわたり末梢に向かって伸張して、角膜露出部分は徐々に狭くなります。

通常、結膜は異常伸張するのみで角膜に癒着はしていないが、まれに結膜と角膜が部分的に癒着する例もあります。

今回、ご紹介するウサギ君は両眼とも角膜閉鎖症になっており、特に右側は伸張角膜の結膜への部分癒着が認められました。

実はこの角膜閉鎖症の報告はあまり多くありません。

しかも、原因は不明とされています。

解剖学的および発生学的見地から眼瞼の先天的な欠陥が仮定される説や既往の感染症・外傷に起因する説あるいはコラーゲンの形成異常という説もあります。

いづれにせよ本人は視覚障害や眼脂・充血といった結膜炎症状をともなっておりますので、全身麻酔下で伸展した結膜を切除しました。

角膜と伸展結膜の癒着部分は、角膜に軽度の炎症をもたらしましたが、術後10日目の右目の状態が以下の写真です。

経過も良好で、眼もバッチリ見えてます。

結膜はほぼ全周にわたり末梢に向かって伸張して、角膜露出部分は徐々に狭くなります。

通常、結膜は異常伸張するのみで角膜に癒着はしていないが、まれに結膜と角膜が部分的に癒着する例もあります。

今回、ご紹介するウサギ君は両眼とも角膜閉鎖症になっており、特に右側は伸張角膜の結膜への部分癒着が認められました。

実はこの角膜閉鎖症の報告はあまり多くありません。

しかも、原因は不明とされています。

解剖学的および発生学的見地から眼瞼の先天的な欠陥が仮定される説や既往の感染症・外傷に起因する説あるいはコラーゲンの形成異常という説もあります。

いづれにせよ本人は視覚障害や眼脂・充血といった結膜炎症状をともなっておりますので、全身麻酔下で伸展した結膜を切除しました。

角膜と伸展結膜の癒着部分は、角膜に軽度の炎症をもたらしましたが、術後10日目の右目の状態が以下の写真です。

経過も良好で、眼もバッチリ見えてます。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL