目・耳の疾患/犬

2017年5月 3日 水曜日

犬の瞬膜腺脱出(チェリーアイ)の整復手術

こんにちは 院長の伊藤です。

犬の瞬膜(第三眼瞼)の中に存在する瞬膜腺が、何らかの原因で脱出する疾病を瞬膜腺脱出と言います。

脱出した瞬膜腺の外貌からチェリーアイとも呼ばれます。

多くは1歳未満で見られます。

片側性で起こることが多いとされます。

好発犬種としてアメリカン・コッカ―スパニエル、イングリッシュ・ブルドッグ、ビーグル、シーズー、ペキニーズ等が挙げられます。

瞬膜腺脱出は現在、外科的整復が推奨されています。

本日はこの外科的整復手術をご紹介します。

トイプードルのあんこちゃん(8歳4か月、避妊済)は2歳くらいから瞬膜腺脱出になりました。

特に外科的処置は施さずに点眼などで対応し、現在に至ってました。

今回、飼い主様より外科的整復処置を希望され、手術を行うこととなりました。

下写真黄色丸が脱出した瞬膜腺です。

早速、全身麻酔を行います。

麻酔が十分かかったあんこちゃんです。

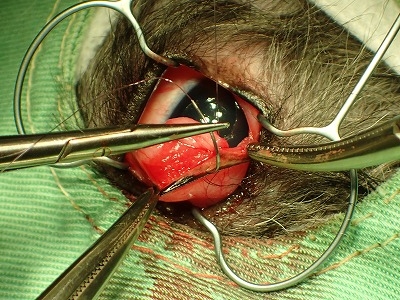

こうしてみると瞬膜腺は大きく脱出しているのがお分かり頂けると思います。

患部を拡大しました。

瞬膜腺脱出整復手術にはいくつかの術式が報告されています。

今回はポケット法(埋没法)を採用しました。

このポケット法は年を取ってから発症したり、慢性化した瞬膜腺脱出例に推奨される術式です。

あんこちゃんは発症してから6年近く経過していますので、瞬膜軟骨が変形している可能性があります。

その分、手術の難易度は高くなります。

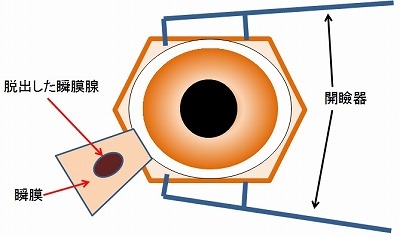

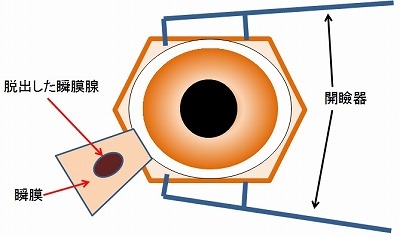

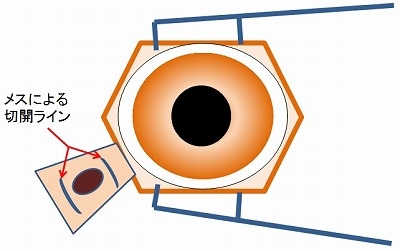

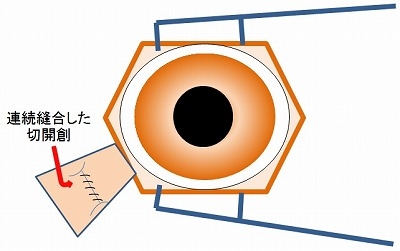

簡単にイラストでこの術式を説明します。

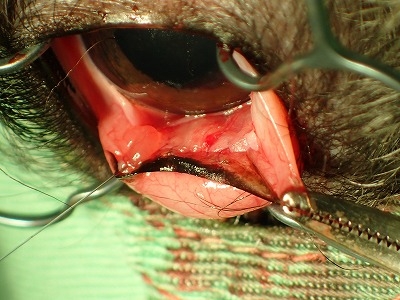

開眼した状態で、瞬膜を鉗子で牽引します。

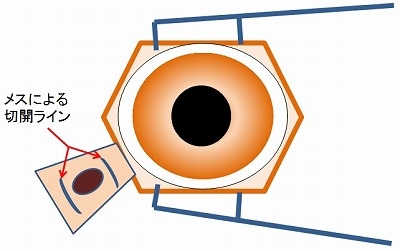

脱出した瞬膜腺の左右粘膜を約1cm切開します。

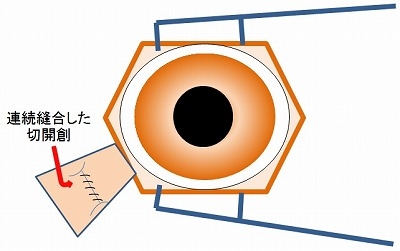

両側の切開創の粘膜下層を剥離して、粘膜の切開創を5-0吸収糸を用いて連続縫合します。

では、実際の手術で解説します。

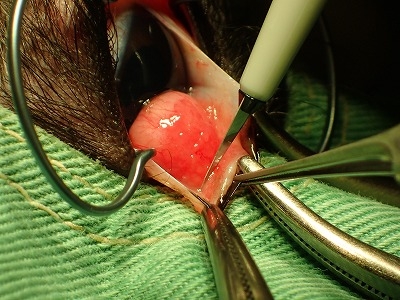

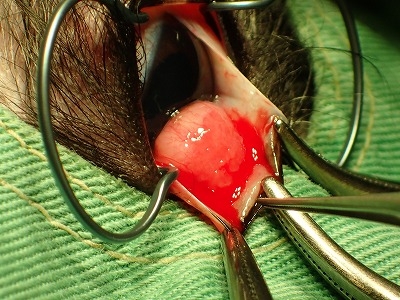

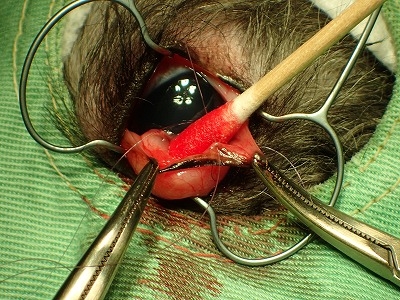

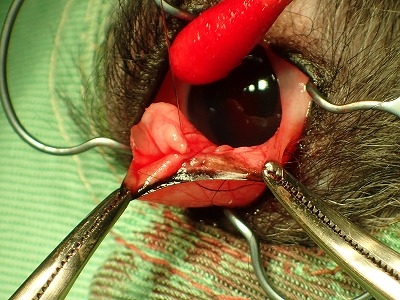

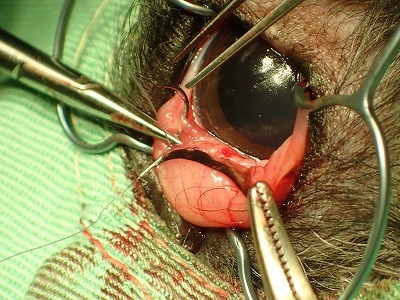

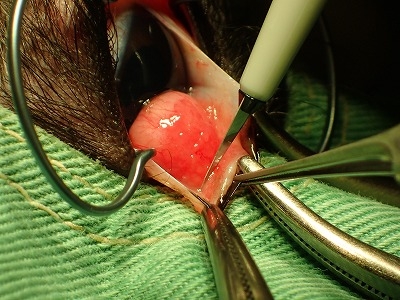

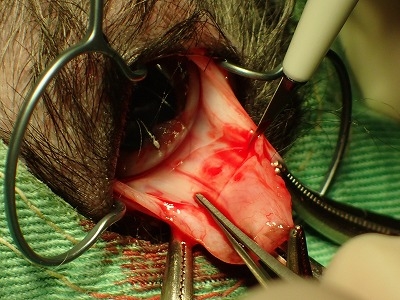

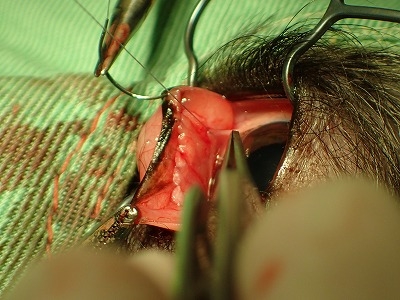

開瞼器で開眼させ、瞬膜を鉗子で牽引します。

下写真にある赤い突出物が脱出した瞬膜腺です。

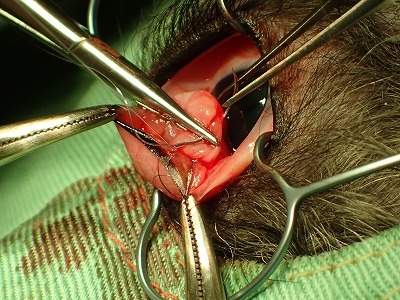

この瞬膜腺を上下に挟む形で1cmずつの切開ラインを入れます。

瞬膜は血管が豊富に走ってますから、それなりの出血はあります。

止血用スポンジで効率的に止血して行きます。

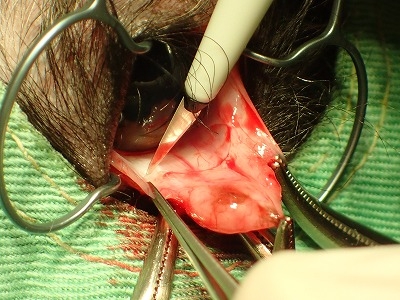

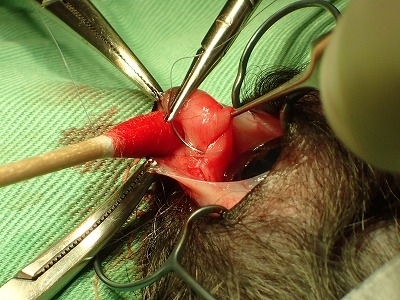

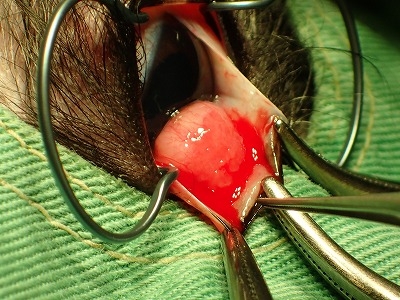

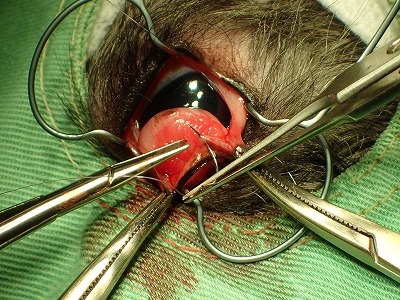

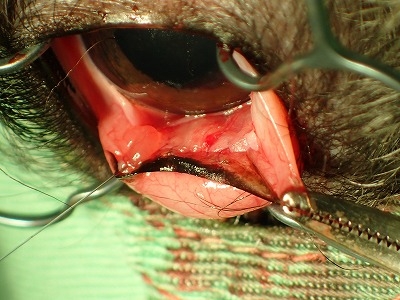

瞬膜腺の反対側にも切開ラインを入れます。

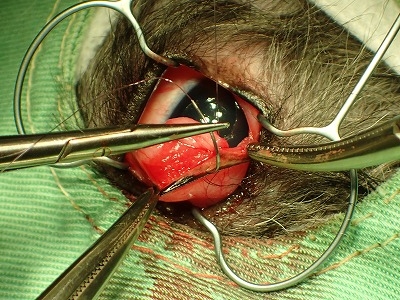

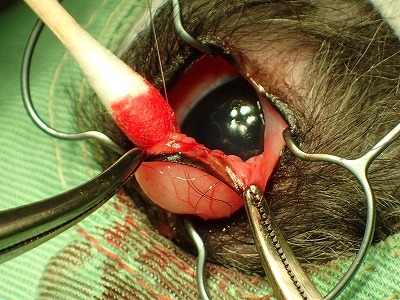

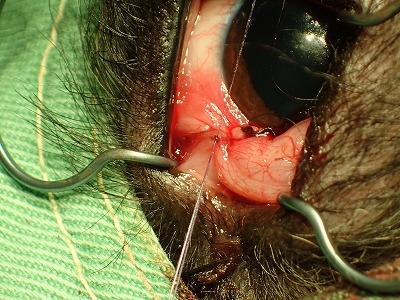

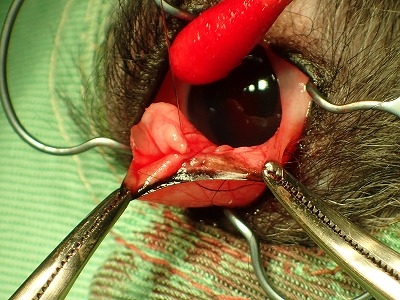

5‐0吸収糸で粘膜創を連続縫合して行きます。

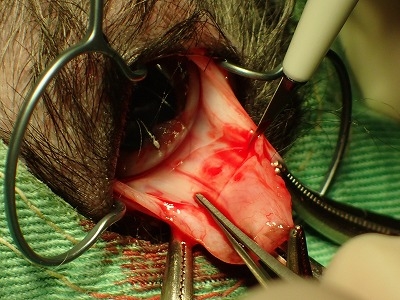

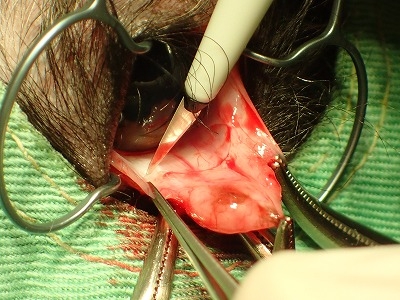

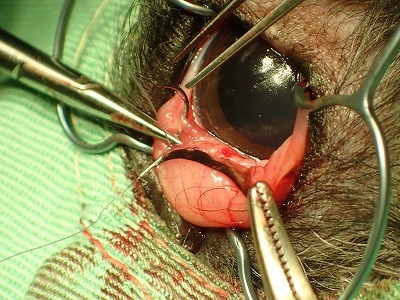

綿棒で瞬膜腺を圧迫して切開ラインで形成された空間へ埋没させます。

綿棒で圧迫している間、連続縫合を速やかに行います。

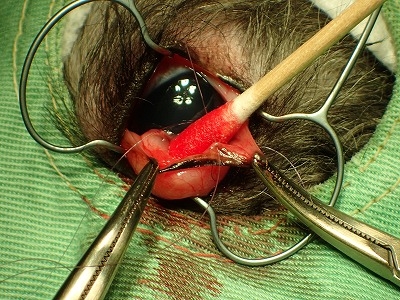

瞬膜腺をもう一息で埋没させることが出来そうです。

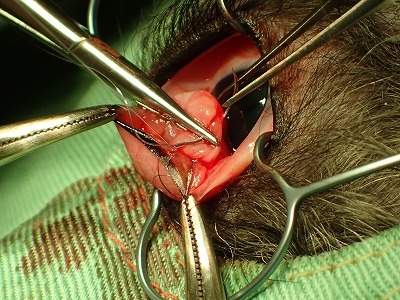

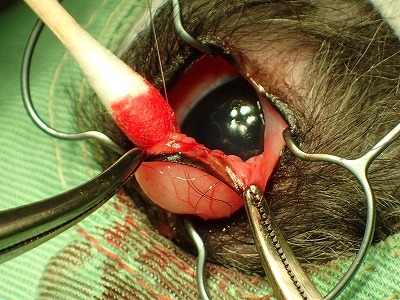

縫合糸が体毛より細いため見づらいかもしれませんが、下写真で縫合ラインが認められると思います。

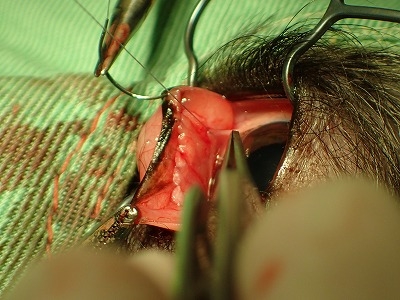

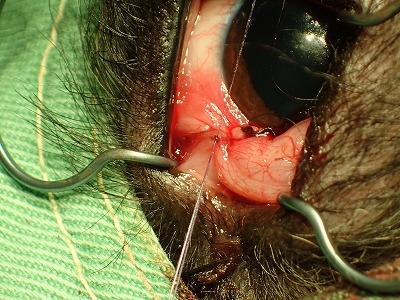

これで完成です。

突出していた瞬膜腺が治まったのが分かります。

まだ半覚醒のあんこちゃんです。

覚醒したあんこちゃんですが、出血と患部の腫脹が若干認められます。

術後はしばらく点眼薬で経過を見て行きます。

さて、手術後2週間経過したあんこちゃんです。

脱出した瞬膜腺は綺麗に治まり、眼元もすっきりしてますね。

少し瞬膜軟骨も変形していましたが、ポケット法で上手く埋没できた良かったです。

飼い主様的にはペットの外貌が大きく変わりますので、とても気にされる方が多いです。

以前はこの脱出した瞬膜腺を切除していた時代(1980年代)もありましたが、瞬膜腺が涙液フィルムなどの重要な機能を持っていることが判明しました。

ゆえに、瞬膜腺は必ず整復して治してあげるようにして下さい。

あんこちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

犬の瞬膜(第三眼瞼)の中に存在する瞬膜腺が、何らかの原因で脱出する疾病を瞬膜腺脱出と言います。

脱出した瞬膜腺の外貌からチェリーアイとも呼ばれます。

多くは1歳未満で見られます。

片側性で起こることが多いとされます。

好発犬種としてアメリカン・コッカ―スパニエル、イングリッシュ・ブルドッグ、ビーグル、シーズー、ペキニーズ等が挙げられます。

瞬膜腺脱出は現在、外科的整復が推奨されています。

本日はこの外科的整復手術をご紹介します。

トイプードルのあんこちゃん(8歳4か月、避妊済)は2歳くらいから瞬膜腺脱出になりました。

特に外科的処置は施さずに点眼などで対応し、現在に至ってました。

今回、飼い主様より外科的整復処置を希望され、手術を行うこととなりました。

下写真黄色丸が脱出した瞬膜腺です。

早速、全身麻酔を行います。

麻酔が十分かかったあんこちゃんです。

こうしてみると瞬膜腺は大きく脱出しているのがお分かり頂けると思います。

患部を拡大しました。

瞬膜腺脱出整復手術にはいくつかの術式が報告されています。

今回はポケット法(埋没法)を採用しました。

このポケット法は年を取ってから発症したり、慢性化した瞬膜腺脱出例に推奨される術式です。

あんこちゃんは発症してから6年近く経過していますので、瞬膜軟骨が変形している可能性があります。

その分、手術の難易度は高くなります。

簡単にイラストでこの術式を説明します。

開眼した状態で、瞬膜を鉗子で牽引します。

脱出した瞬膜腺の左右粘膜を約1cm切開します。

両側の切開創の粘膜下層を剥離して、粘膜の切開創を5-0吸収糸を用いて連続縫合します。

では、実際の手術で解説します。

開瞼器で開眼させ、瞬膜を鉗子で牽引します。

下写真にある赤い突出物が脱出した瞬膜腺です。

この瞬膜腺を上下に挟む形で1cmずつの切開ラインを入れます。

瞬膜は血管が豊富に走ってますから、それなりの出血はあります。

止血用スポンジで効率的に止血して行きます。

瞬膜腺の反対側にも切開ラインを入れます。

5‐0吸収糸で粘膜創を連続縫合して行きます。

綿棒で瞬膜腺を圧迫して切開ラインで形成された空間へ埋没させます。

綿棒で圧迫している間、連続縫合を速やかに行います。

瞬膜腺をもう一息で埋没させることが出来そうです。

縫合糸が体毛より細いため見づらいかもしれませんが、下写真で縫合ラインが認められると思います。

これで完成です。

突出していた瞬膜腺が治まったのが分かります。

まだ半覚醒のあんこちゃんです。

覚醒したあんこちゃんですが、出血と患部の腫脹が若干認められます。

術後はしばらく点眼薬で経過を見て行きます。

さて、手術後2週間経過したあんこちゃんです。

脱出した瞬膜腺は綺麗に治まり、眼元もすっきりしてますね。

少し瞬膜軟骨も変形していましたが、ポケット法で上手く埋没できた良かったです。

飼い主様的にはペットの外貌が大きく変わりますので、とても気にされる方が多いです。

以前はこの脱出した瞬膜腺を切除していた時代(1980年代)もありましたが、瞬膜腺が涙液フィルムなどの重要な機能を持っていることが判明しました。

ゆえに、瞬膜腺は必ず整復して治してあげるようにして下さい。

あんこちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2015年7月 6日 月曜日

頑張れ!ベティ!!(老齢性前庭障害)

こんにちは 院長の伊藤です。

当院のマスコット的存在であるゴールデンレトリバーのベティ(13歳10か月、避妊済)ですが、3週間ほど前に突然立てなくなってしまいました。

下写真は健康な在りし日のベティです。

ベティは身体能力も優れ、とても私では追いつけないスピードで走ることもできました。

また性格的にも穏やかで、他の犬と喧嘩することもなく平和的な犬です。

過去にも何例もの患者犬へ、自身の血液を輸血して命を救ったこともあります。

開業してから、私の右腕として陰に陽向になって支えてくれた大切な存在です。

そんなベティにも、神様は分け隔てなく試練を与えます。

6月15日に朝出勤して、病院に到着と同時に突然、ベティの両眼に眼振が起こり、斜頚の症状が出ました。

眼振とは眼球振盪の略で、内耳の三半規管と蝸牛の間の前庭部が障害を受けて起こる症状です。

眼振は水平方向に起こり、末梢性の前庭障害が示唆されました。

ちなみに垂直方向の眼振は中枢性前庭障害が関与しています。

末梢性前庭障害で特に多いのは、突発性前庭症候群と呼ばれる病気です。

前庭の内部リンパ液の浸透圧異常が原因とされますが、その詳細は不明です。

ベティの首が左に傾き始め、ねじれが生じてます(下写真)。

この症状を捻転斜頚と言います。

既にベティは立つことが出来ず横転し、眼振による吐き気で嘔吐をします。

写真ではうまく写せませんが、眼振が続いています。

末梢性前庭障害は、10歳以上の老齢期に突発的に発生することがあります。

老齢期の末梢性前庭障害を称して老齢性前庭障害と呼びます。

老齢性前庭障害は捻転斜頚、眼振、吐き気がある日突然生じて1週間前後で症状は治まり、次第に回復に向かうとされます。

捻転斜頚の特徴である斜頚については、治るまで数か月を要する場合もあり、完全に回復しない症例もあるとされます。

起立困難になったベティは、大型犬であることから床ずれ(褥瘡)が問題となります。

エアクッションのマットを用意しました。

寝心地は良いだろうと思ったのですが、本人はフカフカして落ち着かない様子です。

問題はトイレです。

自力で立つことが難しいので、排尿排便をさせるために背中から腰の部分に持ち手が付いたアシスタントバンドも導入しました。

このアシスタントバンドで、ベティをトイレまで運んで用を足させます。

発症4日後のベティです。

眼振は消失しました。

ある程度、自力で歩行ができるようになりました。

斜頚は依然、続いています。

食餌は顔面の左側が軽い麻痺があり、フードをぼろぼろと口からこぼしてしまいます。

幸い排便排尿は自分でできるようになりましたので、あとは斜頚の回復を目指します。

今回のような老齢性前庭障害の場合は、原因不明のため有効な治療法はありません。

基本は対症療法となります。

ベティの場合は、ステロイドとクロラムフェニコールの内服で経過観察を続けています。

今年14歳のベティは、人間でいえば90歳のお婆ちゃんになります。

加齢はどんな生物にも訪れるし、避けて通ることは出来ません。

ちびっ子の2か月齢から、家族の一員として迎えて14年という歳月が流れました。

ヒトと犬では時間の長さが異なります。

ヒトの1年が犬の犬種により異なりますが、5年から7年に匹敵します。

いずれベティも天寿を全うするでしょうし、それは私も同じです。

健康な時は死を意識することなんかないでしょうが、死は必ず訪れます。

いつ死んでもよいように日々を全力で過ごしたいと思っています。

でも現実には、些細なことでつまずいてもがいている凡夫の私です。

早く斜頚が治って欲しいね。

頑張れ!! ベティ!!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みにあります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みにあります。

当院のマスコット的存在であるゴールデンレトリバーのベティ(13歳10か月、避妊済)ですが、3週間ほど前に突然立てなくなってしまいました。

下写真は健康な在りし日のベティです。

ベティは身体能力も優れ、とても私では追いつけないスピードで走ることもできました。

また性格的にも穏やかで、他の犬と喧嘩することもなく平和的な犬です。

過去にも何例もの患者犬へ、自身の血液を輸血して命を救ったこともあります。

開業してから、私の右腕として陰に陽向になって支えてくれた大切な存在です。

そんなベティにも、神様は分け隔てなく試練を与えます。

6月15日に朝出勤して、病院に到着と同時に突然、ベティの両眼に眼振が起こり、斜頚の症状が出ました。

眼振とは眼球振盪の略で、内耳の三半規管と蝸牛の間の前庭部が障害を受けて起こる症状です。

眼振は水平方向に起こり、末梢性の前庭障害が示唆されました。

ちなみに垂直方向の眼振は中枢性前庭障害が関与しています。

末梢性前庭障害で特に多いのは、突発性前庭症候群と呼ばれる病気です。

前庭の内部リンパ液の浸透圧異常が原因とされますが、その詳細は不明です。

ベティの首が左に傾き始め、ねじれが生じてます(下写真)。

この症状を捻転斜頚と言います。

既にベティは立つことが出来ず横転し、眼振による吐き気で嘔吐をします。

写真ではうまく写せませんが、眼振が続いています。

末梢性前庭障害は、10歳以上の老齢期に突発的に発生することがあります。

老齢期の末梢性前庭障害を称して老齢性前庭障害と呼びます。

老齢性前庭障害は捻転斜頚、眼振、吐き気がある日突然生じて1週間前後で症状は治まり、次第に回復に向かうとされます。

捻転斜頚の特徴である斜頚については、治るまで数か月を要する場合もあり、完全に回復しない症例もあるとされます。

起立困難になったベティは、大型犬であることから床ずれ(褥瘡)が問題となります。

エアクッションのマットを用意しました。

寝心地は良いだろうと思ったのですが、本人はフカフカして落ち着かない様子です。

問題はトイレです。

自力で立つことが難しいので、排尿排便をさせるために背中から腰の部分に持ち手が付いたアシスタントバンドも導入しました。

このアシスタントバンドで、ベティをトイレまで運んで用を足させます。

発症4日後のベティです。

眼振は消失しました。

ある程度、自力で歩行ができるようになりました。

斜頚は依然、続いています。

食餌は顔面の左側が軽い麻痺があり、フードをぼろぼろと口からこぼしてしまいます。

幸い排便排尿は自分でできるようになりましたので、あとは斜頚の回復を目指します。

今回のような老齢性前庭障害の場合は、原因不明のため有効な治療法はありません。

基本は対症療法となります。

ベティの場合は、ステロイドとクロラムフェニコールの内服で経過観察を続けています。

今年14歳のベティは、人間でいえば90歳のお婆ちゃんになります。

加齢はどんな生物にも訪れるし、避けて通ることは出来ません。

ちびっ子の2か月齢から、家族の一員として迎えて14年という歳月が流れました。

ヒトと犬では時間の長さが異なります。

ヒトの1年が犬の犬種により異なりますが、5年から7年に匹敵します。

いずれベティも天寿を全うするでしょうし、それは私も同じです。

健康な時は死を意識することなんかないでしょうが、死は必ず訪れます。

いつ死んでもよいように日々を全力で過ごしたいと思っています。

でも現実には、些細なことでつまずいてもがいている凡夫の私です。

早く斜頚が治って欲しいね。

頑張れ!! ベティ!!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年8月22日 金曜日

外耳炎によるフレンチブルドッグの耳血腫(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

以前、犬の耳血腫についてその外科的アプローチをご紹介させて頂きました。

詳細はこちらをクリックして下さい。

暑い日が続いています。

こんな時期は皮膚病について多いのが外耳炎です。

定期的に外耳道をクリーニングしているワンちゃんはあまり関係ないかもしれませんが、耳掃除の習慣が無かったり、暫くして無かったりすると外耳炎になりやすいです。

特に垂れ耳の傾向のワンちゃんに多い外耳炎ですが、痒みを強く伴いますので一生懸命に耳を引掻いたりすると、耳介軟骨内の血管が破たんして、耳血腫を発症します。

今回、ご紹介するのはフレンチブルドッグのボス君(4歳10か月、去勢済)です。

左の耳が腫れているとのことで来院されました。

右耳は下写真のようにスッキリしています。

ところが、左耳はこのように腫れている(下写真黄色丸)のがお分かり頂けると思います。

側面を見ますと耳介が腫脹しています。

この状態は耳血腫という、耳介軟骨の血管が破たんして耳介に血腫が生じたものです。

よくよく外耳道を診ますとしっかり外耳炎になっており、外耳道はキャラメル状の耳垢と滲出液が貯留していました。

外耳炎の治療も耳血腫治療と並行して実施する必要があります。

以前、犬の耳血腫のコメントで耳血腫が高度に進行した場合の手術法を載せましたが、今回の耳血腫はまだ初期のステージです。

耳介内の貯留した血液を注射器で吸引することとします。

貯留していた血液は7mlほどでした。

耳はこれで一旦はスッキリしているように見えます。

一旦、貯留した血液を全量吸引できたとしても、数日内にまた血液は貯留します。

何度か血液吸引を繰り返して収束していくレベルと思われます。

耳介の中心部には耳介軟骨が存在します。

この耳介軟骨の内部には軟骨洞と呼ばれる微細な袋状があり、この洞内には毛細血管が密に走行しています。

耳介部に耳を引掻くとか、頭を振るといった物理的な振動が加えられると耳介軟骨に亀裂・分離が生じ、洞内血管が出血を来して血腫が形成されると考えられています。

血腫の程度が酷くなるほどに耳介軟骨は変形していき、耳介部がカリフラワー状になってしまうこともあります。

耳の変形はルックスに大きな影響を及ぼします。

立ち耳が垂れ耳になったりします。

血腫が出来たなと感じたら、速攻で受診して適切な治療を受けて下さい。

結局、ボス君は血液吸引を2,3日おきに4回繰り返して完治しました。

耳介部の変形も最小限にとどめることが出来、外耳炎も完治しました。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったらこちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みになります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みになります。

以前、犬の耳血腫についてその外科的アプローチをご紹介させて頂きました。

詳細はこちらをクリックして下さい。

暑い日が続いています。

こんな時期は皮膚病について多いのが外耳炎です。

定期的に外耳道をクリーニングしているワンちゃんはあまり関係ないかもしれませんが、耳掃除の習慣が無かったり、暫くして無かったりすると外耳炎になりやすいです。

特に垂れ耳の傾向のワンちゃんに多い外耳炎ですが、痒みを強く伴いますので一生懸命に耳を引掻いたりすると、耳介軟骨内の血管が破たんして、耳血腫を発症します。

今回、ご紹介するのはフレンチブルドッグのボス君(4歳10か月、去勢済)です。

左の耳が腫れているとのことで来院されました。

右耳は下写真のようにスッキリしています。

ところが、左耳はこのように腫れている(下写真黄色丸)のがお分かり頂けると思います。

側面を見ますと耳介が腫脹しています。

この状態は耳血腫という、耳介軟骨の血管が破たんして耳介に血腫が生じたものです。

よくよく外耳道を診ますとしっかり外耳炎になっており、外耳道はキャラメル状の耳垢と滲出液が貯留していました。

外耳炎の治療も耳血腫治療と並行して実施する必要があります。

以前、犬の耳血腫のコメントで耳血腫が高度に進行した場合の手術法を載せましたが、今回の耳血腫はまだ初期のステージです。

耳介内の貯留した血液を注射器で吸引することとします。

貯留していた血液は7mlほどでした。

耳はこれで一旦はスッキリしているように見えます。

一旦、貯留した血液を全量吸引できたとしても、数日内にまた血液は貯留します。

何度か血液吸引を繰り返して収束していくレベルと思われます。

耳介の中心部には耳介軟骨が存在します。

この耳介軟骨の内部には軟骨洞と呼ばれる微細な袋状があり、この洞内には毛細血管が密に走行しています。

耳介部に耳を引掻くとか、頭を振るといった物理的な振動が加えられると耳介軟骨に亀裂・分離が生じ、洞内血管が出血を来して血腫が形成されると考えられています。

血腫の程度が酷くなるほどに耳介軟骨は変形していき、耳介部がカリフラワー状になってしまうこともあります。

耳の変形はルックスに大きな影響を及ぼします。

立ち耳が垂れ耳になったりします。

血腫が出来たなと感じたら、速攻で受診して適切な治療を受けて下さい。

結局、ボス君は血液吸引を2,3日おきに4回繰り返して完治しました。

耳介部の変形も最小限にとどめることが出来、外耳炎も完治しました。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったらこちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年6月 3日 火曜日

犬の乾性角結膜炎(KCS)

こんにちは。

院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、犬の乾性角結膜炎(KCS、ドライ・アイ)です。

乾性角結膜炎とは、涙液の量的・質的の異常で角結膜の上皮が障害された状態を指していいます。

量的異常は、涙腺における涙液の産生量が低下した状態で免疫介在性の涙腺炎が原因とされます。

質的異常は、涙液量は正常ですが、涙液内の油分やムチン成分が異常で涙液が、眼表面で安定せず蒸発してしまうものです。

症状としては、結膜充血・角膜充血、潰瘍・膿性の眼脂・瞼の痙攣などが認められます。

ペキニーズのルピー君(13歳、去勢済)は1年ほど前より、眼が赤く痒がるとのことで来院されました。

ルピー君の眼球を診ますと角膜の光沢がなく、角膜の表在性炎症及び結膜炎も認められます。

眼脂がひどく、絶えず眼は眼脂で黄色く汚れています。

下にルピー君の眼球の拡大を載せます。

ちょっとピンボケで申し訳ありません。

ルピー君の眼球は乾燥しており、涙の流量が少ないようです。

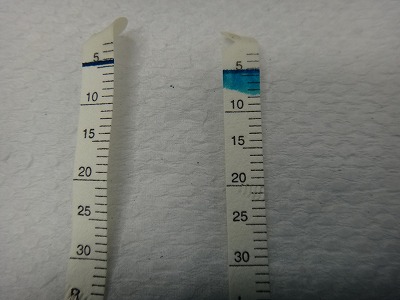

そこで、涙の流量をチェックするためにシルマー試験を実施しました。

シルマー試薬を含む短冊状のろ紙を下瞼に挟んで、一分間あたりの涙のろ紙に染み込んでいく距離で涙量を判定する試験です。

下写真は左眼のシルマー試験です。

左眼は毎分5mmの目印に届くかなと言う成績でした。

右眼は下写真のように5mmは何とか超えるかなと言う感じです。

ルピー君のシルマー試験は左眼が5㎜、右眼が8㎜という結果です。

シルマー試験の判定は以下の通りです。

重度の乾性角結膜炎陽性は5㎜/分以下

軽度から中等度の乾性角結膜炎は6~10㎜/分

初期の乾性角結膜炎は11~14㎜/分

正常は15㎜以上

ルピー君は左が重度角結膜炎、右が中等度の角結膜炎と評価されます。

加えてルピー君は角膜損傷も認められました。

治療法ですが、ルピー君は明らかに涙液産生量が少ないため、免疫抑制作用のあるシクロスポリン製剤(眼軟膏)を点眼します。

シクロスポリンにより涙液分泌機能を刺激させるのが狙いです。

さらに抗生剤点眼薬や人工涙液を点眼して頂き、経過を診ていきます。

眼を痒がって自分でこするようなら、エリザベスカラーを装着が必要な場合もあります。

乾性角結膜炎は一度発症しますと長期間にわたる管理が必要となります。

ルピー君、点眼治療で快適に過ごせるよう頑張りましょう!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2014年1月10日 金曜日

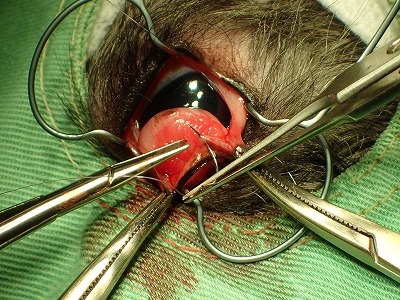

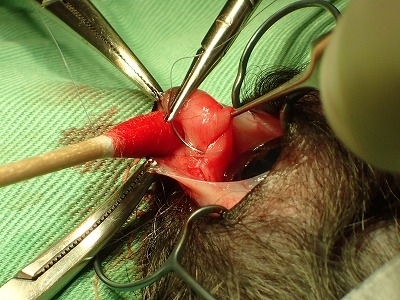

フレンチブルドッグの眼球突出

眼球突出、これは文字通り何らかの衝撃が頭部に加わり、その結果眼球が飛び出てしまう現象です。

この眼球突出が起こりやすい犬種に短頭犬種(フレンチブルドック、パグ、ペキニーズ、シーズーなど)が挙げられます。

短頭犬種は眼球の受皿である眼窩が非常に浅いため、眼球突出が容易に起こってしまいます。

今回ご紹介するフレンチブルドッグのフレンチ君は、飼主様がその現場に居合わせていなかったため詳細は不明ですが、階段から落ち頭部を強打した模様です。

顔面を見た所、眼球が飛び出しており緊急で来院されました。

ショッキングな画像になると思われますので、興味のある方に限ってこちらをクリックして下さい。

眼球を眼窩に固定する外眼筋と言う筋肉があります。

この筋肉が断裂しますと眼球を固定することができなくなります。

数本の外眼筋の断裂であれば、眼球が斜めに向く斜視となりますし、外眼筋がすべて断裂してしまうと眼球は眼窩から垂れ下がってしまいます。

こうなると眼球摘出しか方法はありません。

今回のフレンチ君は外眼筋の過半数が断裂している可能性があります。

また瞳孔のサイズが本来外傷により、虹彩は縮小してるのが普通であり、瞳孔が小さくなっていれば経過は良好と思われます。

しかし、重度の障害が動眼神経や網様体神経節に及ぶと瞳孔は逆に散瞳と言って大きく広がります。

写真をご覧いただいて分かるようにフレンチ君は散瞳状態にあります。

加えてフレンチ君は、光に対する瞳孔反射もなく、この状態が1週間以上続くようなら視力は戻ることはありません。

いずれにせよ、非常に緊急の状態ですから、突出した眼球の整復を実施することとしました。

全身麻酔を施します。

眼球に眼軟膏を十分塗布して、メスの柄を利用して眼球を優しく眼窩に押し戻していきます。

次いで瞼を縫合します。

フレンチ君はこの後抗生物質を1週間内服していただき、数週間後に瞼の抜糸を行います。

その時点で整復もうまく完了していれば良いのですが。

重度の角膜障害があれば2か月位治療に要するでしょう。

審美的な観点から、眼球摘出はできるだけ避けたいです。

今回の症例は眼球以外の部位については、特に異常はありませんでした。

抜糸後眼球が良い状態であることを祈ります。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックお願い致します!

をクリックお願い致します!

ブログ更新の励みとなります。

この眼球突出が起こりやすい犬種に短頭犬種(フレンチブルドック、パグ、ペキニーズ、シーズーなど)が挙げられます。

短頭犬種は眼球の受皿である眼窩が非常に浅いため、眼球突出が容易に起こってしまいます。

今回ご紹介するフレンチブルドッグのフレンチ君は、飼主様がその現場に居合わせていなかったため詳細は不明ですが、階段から落ち頭部を強打した模様です。

顔面を見た所、眼球が飛び出しており緊急で来院されました。

ショッキングな画像になると思われますので、興味のある方に限ってこちらをクリックして下さい。

眼球を眼窩に固定する外眼筋と言う筋肉があります。

この筋肉が断裂しますと眼球を固定することができなくなります。

数本の外眼筋の断裂であれば、眼球が斜めに向く斜視となりますし、外眼筋がすべて断裂してしまうと眼球は眼窩から垂れ下がってしまいます。

こうなると眼球摘出しか方法はありません。

今回のフレンチ君は外眼筋の過半数が断裂している可能性があります。

また瞳孔のサイズが本来外傷により、虹彩は縮小してるのが普通であり、瞳孔が小さくなっていれば経過は良好と思われます。

しかし、重度の障害が動眼神経や網様体神経節に及ぶと瞳孔は逆に散瞳と言って大きく広がります。

写真をご覧いただいて分かるようにフレンチ君は散瞳状態にあります。

加えてフレンチ君は、光に対する瞳孔反射もなく、この状態が1週間以上続くようなら視力は戻ることはありません。

いずれにせよ、非常に緊急の状態ですから、突出した眼球の整復を実施することとしました。

全身麻酔を施します。

眼球に眼軟膏を十分塗布して、メスの柄を利用して眼球を優しく眼窩に押し戻していきます。

次いで瞼を縫合します。

フレンチ君はこの後抗生物質を1週間内服していただき、数週間後に瞼の抜糸を行います。

その時点で整復もうまく完了していれば良いのですが。

重度の角膜障害があれば2か月位治療に要するでしょう。

審美的な観点から、眼球摘出はできるだけ避けたいです。

今回の症例は眼球以外の部位については、特に異常はありませんでした。

抜糸後眼球が良い状態であることを祈ります。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

ブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL