アーカイブシリーズ

2024年4月27日 土曜日

ウサギの子宮腺癌

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギは繁殖力に特化した動物です。

そして、多くの避妊していないウサギは平均4歳以降に子宮疾患を起こします。

その理由は、死ぬまで発情期が続くため、子宮が長期間にわたりエストロジェンに暴露されます。

その結果として、卵巣・子宮の疾病を引き起こします。

今回、ご紹介するのはホーランドロップのクルミちゃん(8歳4か月)です。

最近、食欲不振・尿量低下で来院されました。

尿検査をしたところ、潜血反応陽性で、顕微鏡下での赤血球を確認しました。

高齢でもあり、血尿がからんでくると子宮疾患の可能性が高くなります。

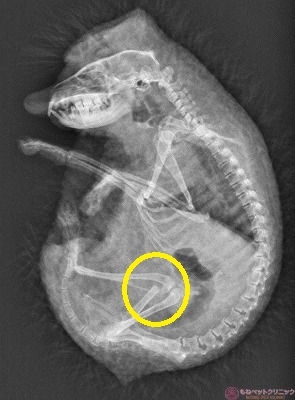

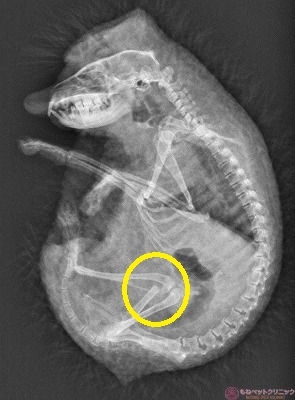

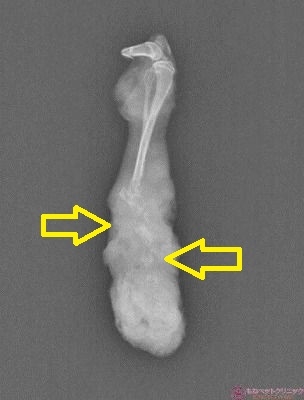

レントゲン写真でも下腹部に腫瘤(マス)の存在を認めます。

幸い胸部の腫瘍は認められませんでした。

腹部の膨満が著しいため、急遽、卵巣子宮摘出を前提とした試験的開腹手術を実施することとしました。

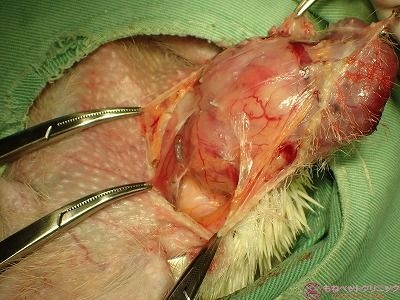

仰向けの姿勢で既に下腹部が膨隆しているのがお分かりいただけると思います。

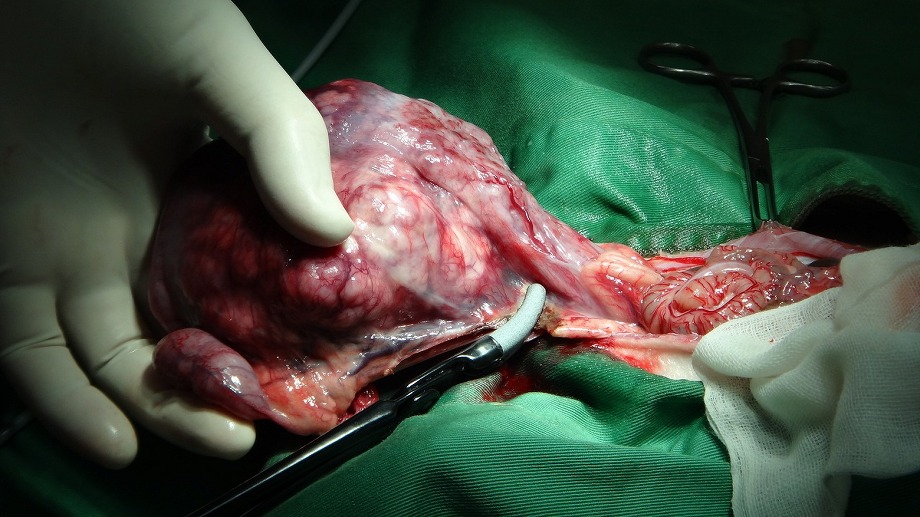

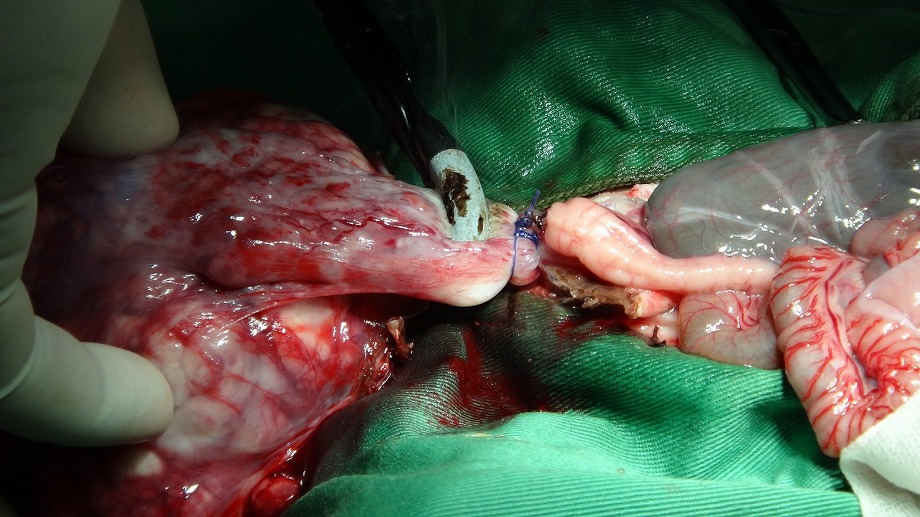

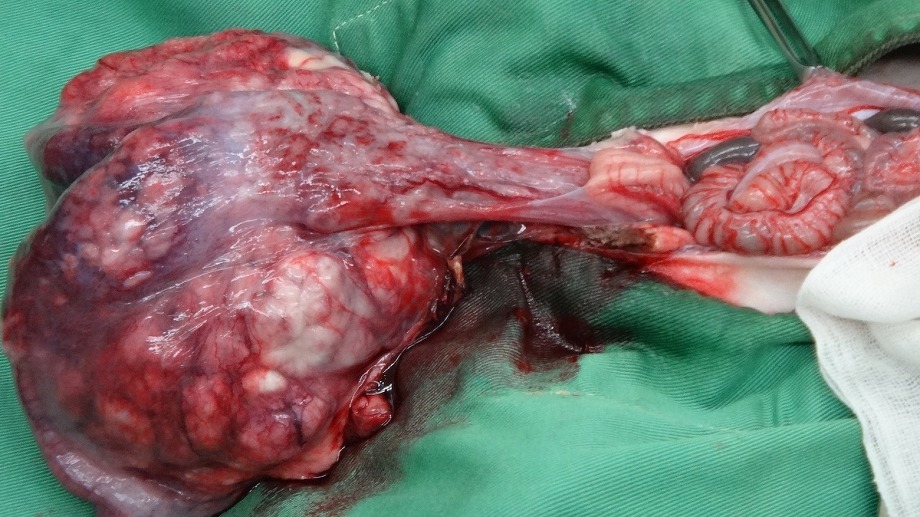

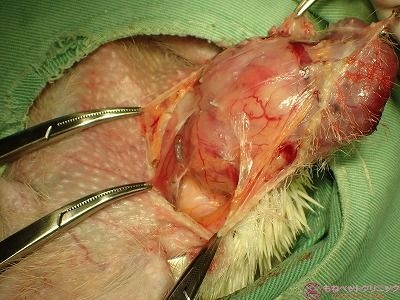

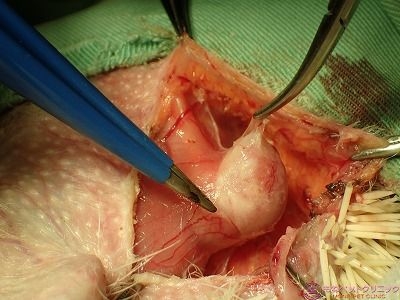

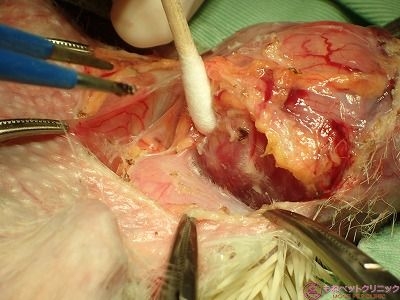

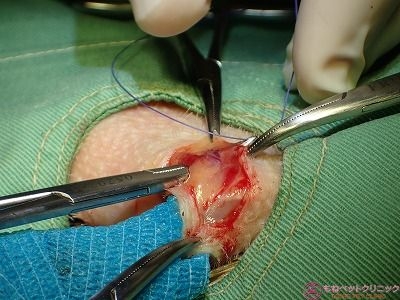

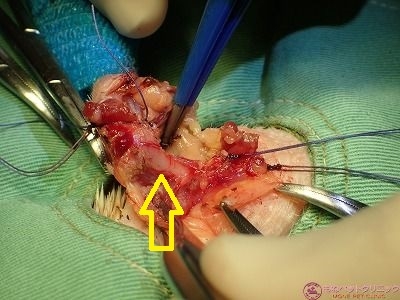

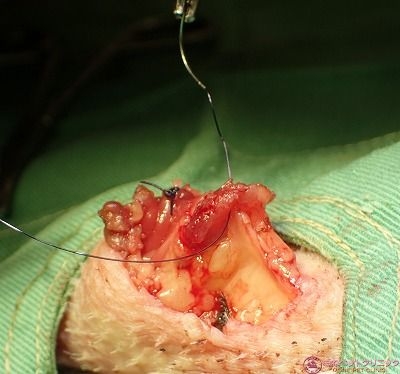

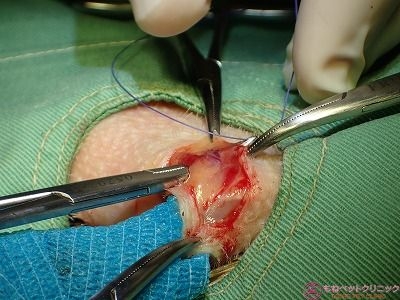

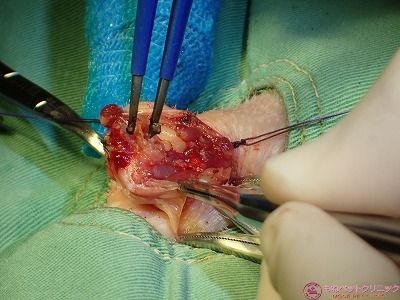

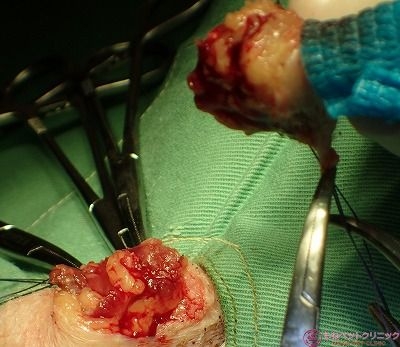

早速メスを入れたところ、腹膜下より子宮とおぼしき組織が出てきました。

慎重に内容を外に出します。

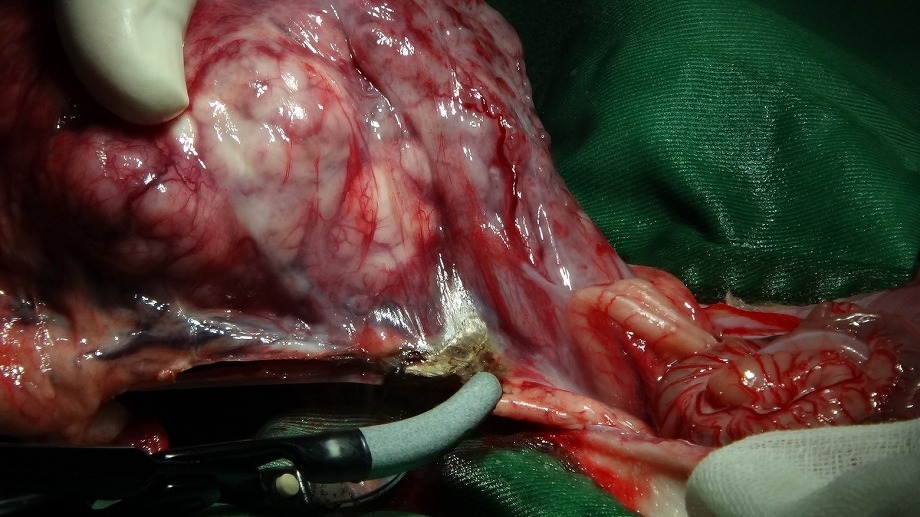

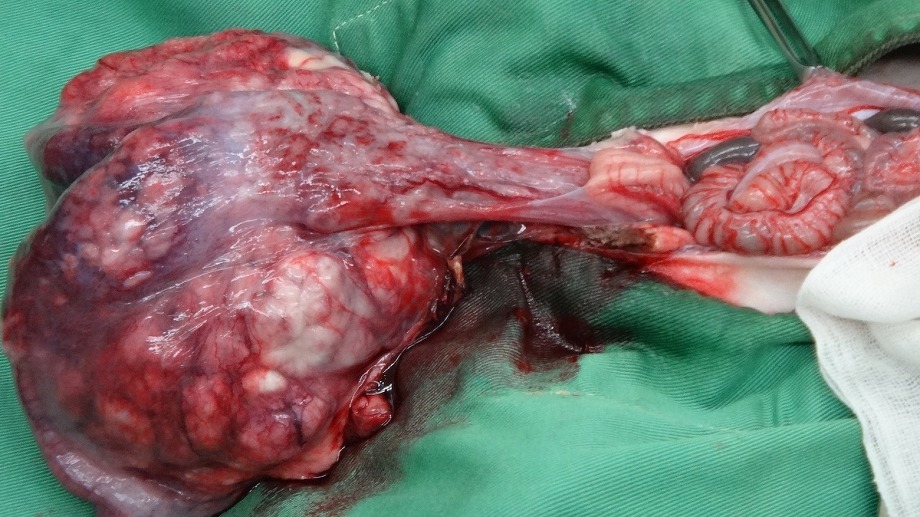

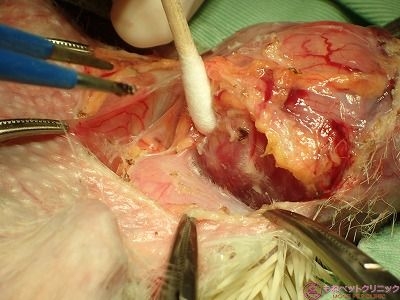

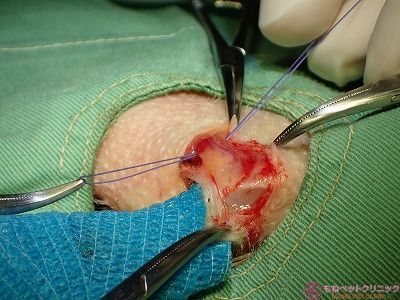

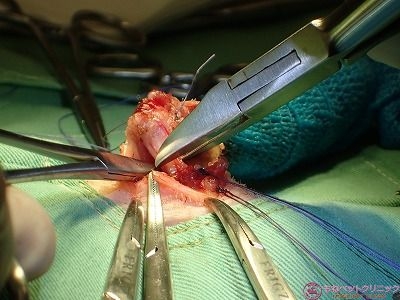

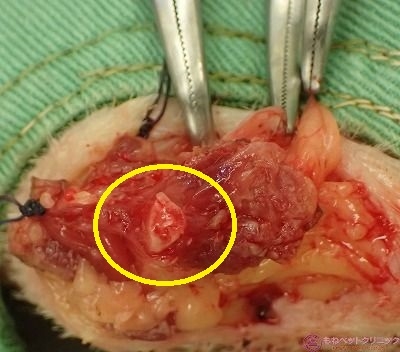

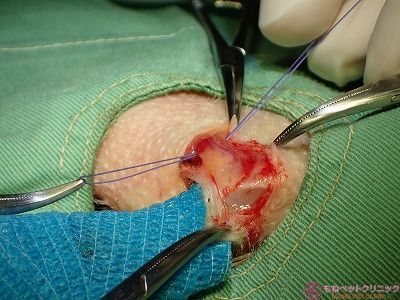

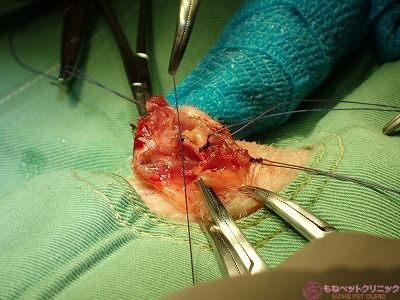

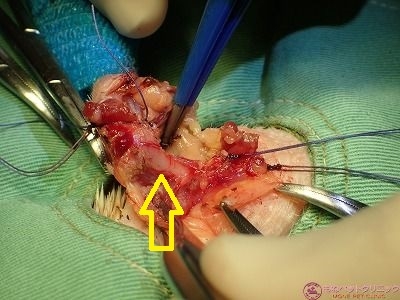

卵巣から子宮角、子宮間膜、子宮頚部へと大きな腫瘍が形成されています。

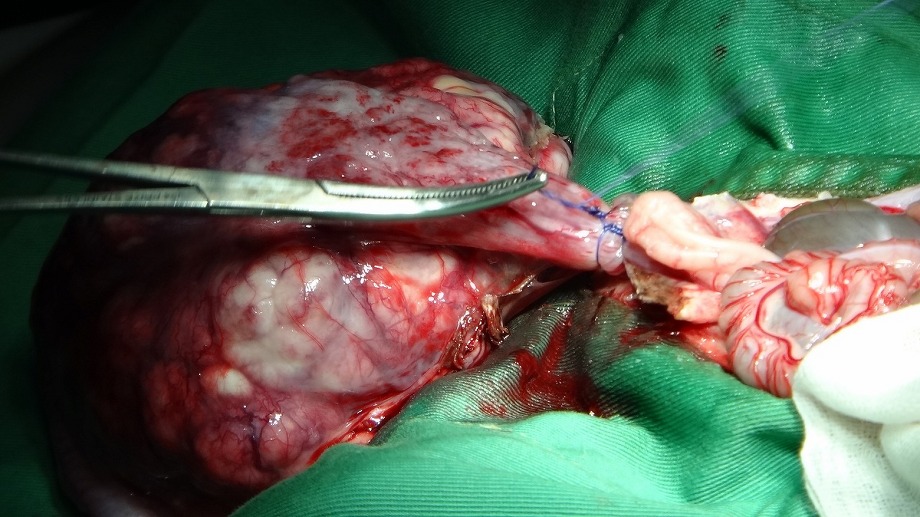

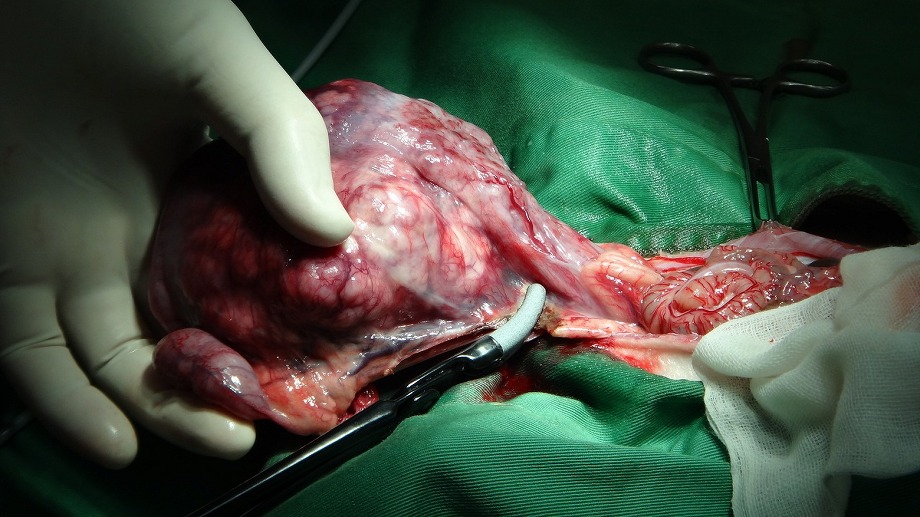

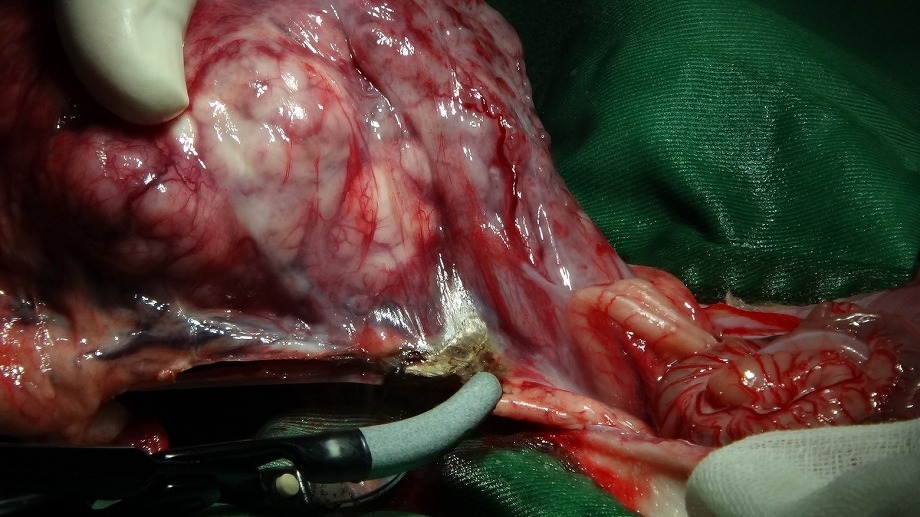

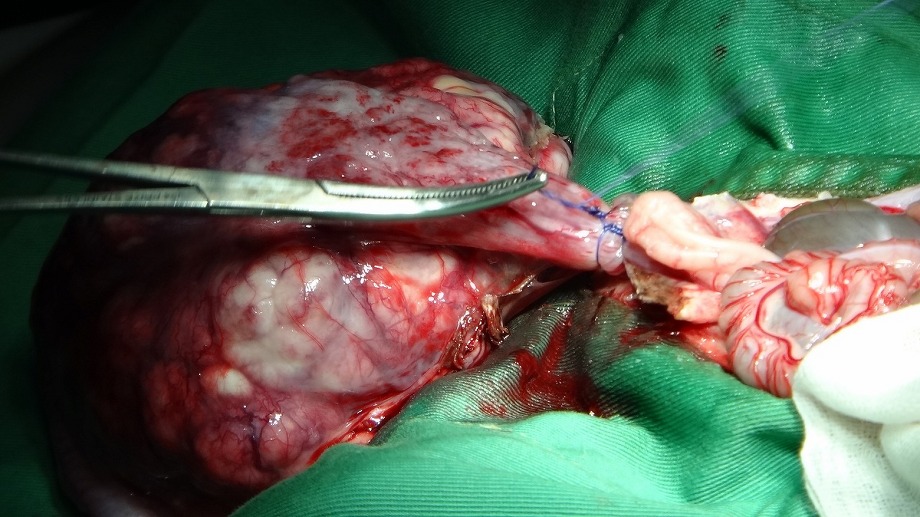

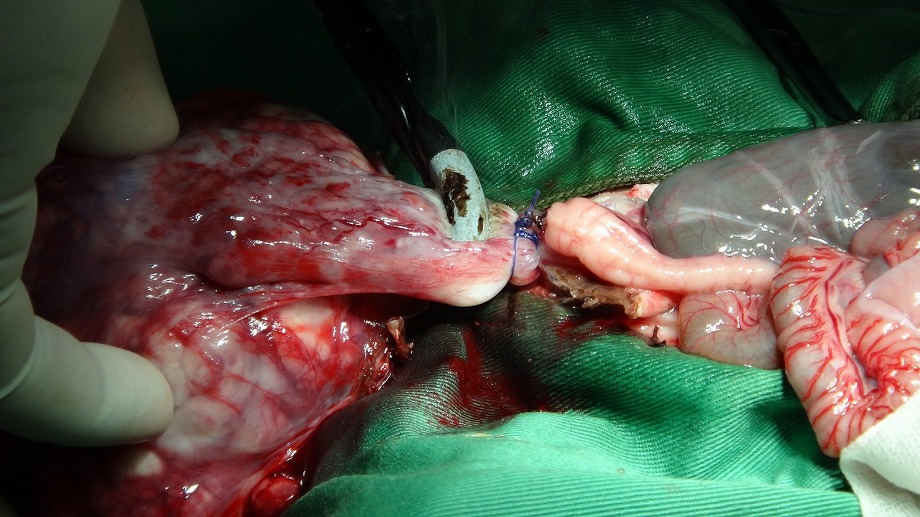

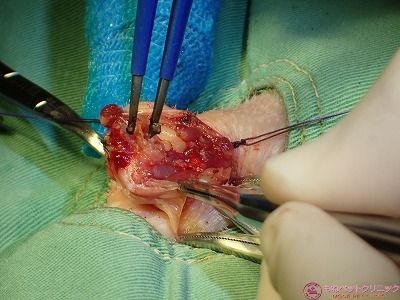

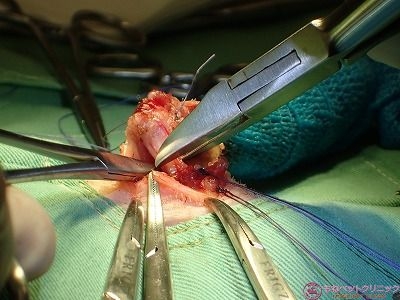

これだけ腫瘍が広い範囲に及んでおり、出血量も多いと見込まれましたのでバイクランプによる止血を実施しました。

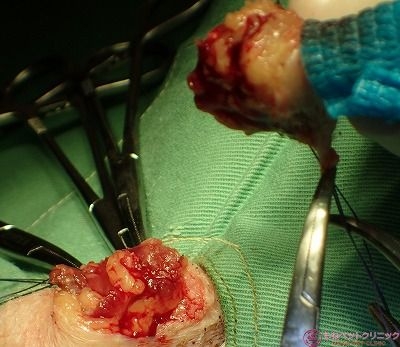

これだけ大きな腫瘍ですから、手術も長時間にわたる覚悟でいましたが、バイクランプによる迅速な止血でわずか30分ほどで終了しました。

腫瘍摘出後の腹腔内出血もなく、実にすっきりした感があります。

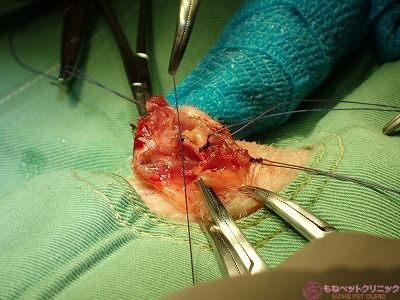

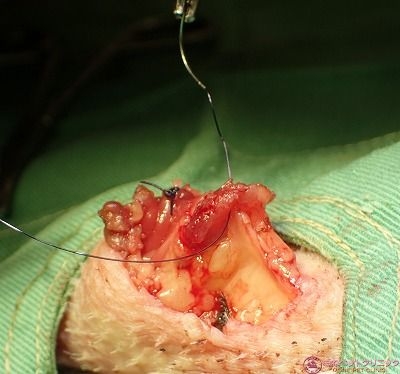

皮膚縫合を終え、麻酔の覚醒を待ちます。

無事、麻酔から覚醒したところです。

クルミちゃん、よく頑張ってくれました!

ウサギは犬猫の比べて組織自体が脆弱で取り扱いは細心の注意を要しますが、それ以上に麻酔の管理が大変です。

ですから、麻酔から確実に覚醒してくれた時が一番嬉しいです。

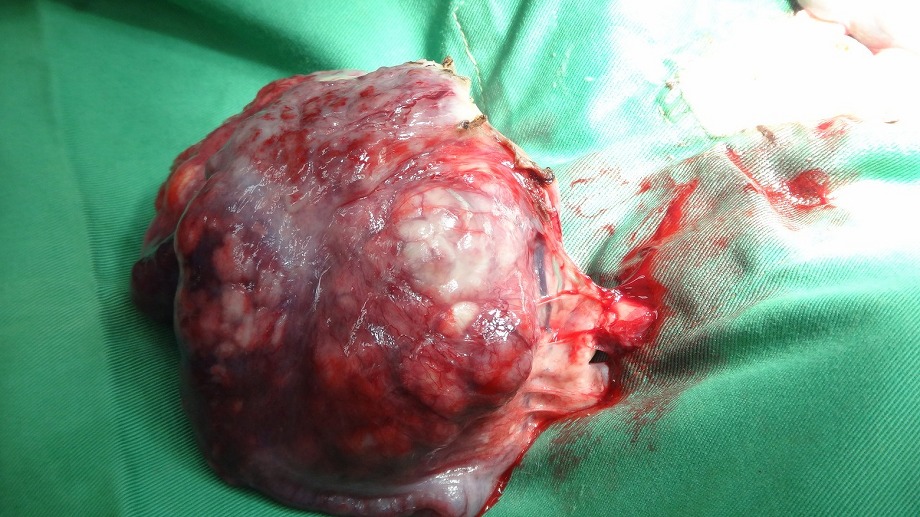

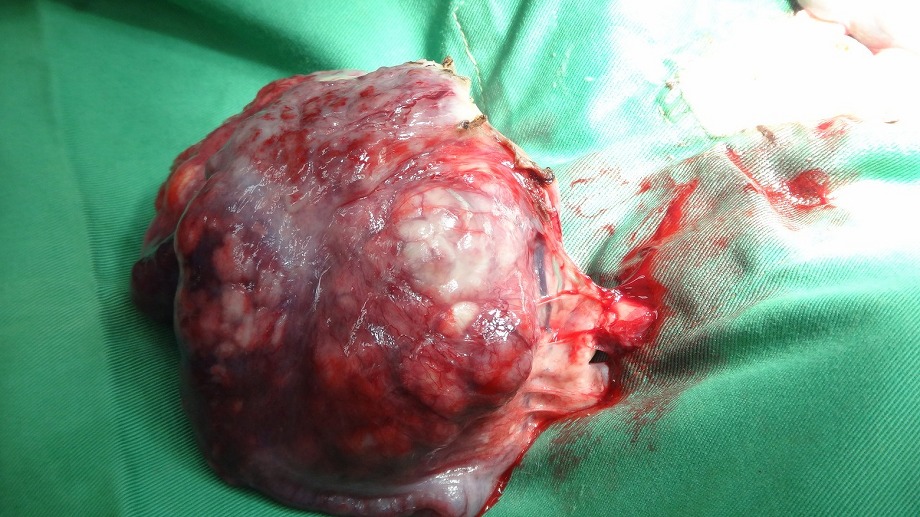

摘出した腫瘍は400gありました。ちなみにクルミちゃんの体重は1700gでした。

手術は成功したのですが、術後3日目にクルミちゃんは急逝されました。

原因はいろいろ考えられますが、体の4分の1にあたる腫瘍が循環血流量及び栄養分の多くを吸収していたはずですから、摘出後の循環血流量の低下に伴うショックが生じたと思われます。

犬のように輸血自体ができない動物なので、限界を感じます。

ただこの文章をご覧になっていただいてる皆様に申し上げたいのは、雌のウサギの子宮疾患発生率は犬よりも高く、予防するための唯一の手段は避妊手術しかありません。

可能な限り、若い1歳未満の時期に避妊手術をお受けいただくことを強くお勧めいたします。

ウサギは繁殖力に特化した動物です。

そして、多くの避妊していないウサギは平均4歳以降に子宮疾患を起こします。

その理由は、死ぬまで発情期が続くため、子宮が長期間にわたりエストロジェンに暴露されます。

その結果として、卵巣・子宮の疾病を引き起こします。

今回、ご紹介するのはホーランドロップのクルミちゃん(8歳4か月)です。

最近、食欲不振・尿量低下で来院されました。

尿検査をしたところ、潜血反応陽性で、顕微鏡下での赤血球を確認しました。

高齢でもあり、血尿がからんでくると子宮疾患の可能性が高くなります。

レントゲン写真でも下腹部に腫瘤(マス)の存在を認めます。

幸い胸部の腫瘍は認められませんでした。

腹部の膨満が著しいため、急遽、卵巣子宮摘出を前提とした試験的開腹手術を実施することとしました。

仰向けの姿勢で既に下腹部が膨隆しているのがお分かりいただけると思います。

早速メスを入れたところ、腹膜下より子宮とおぼしき組織が出てきました。

慎重に内容を外に出します。

卵巣から子宮角、子宮間膜、子宮頚部へと大きな腫瘍が形成されています。

これだけ腫瘍が広い範囲に及んでおり、出血量も多いと見込まれましたのでバイクランプによる止血を実施しました。

これだけ大きな腫瘍ですから、手術も長時間にわたる覚悟でいましたが、バイクランプによる迅速な止血でわずか30分ほどで終了しました。

腫瘍摘出後の腹腔内出血もなく、実にすっきりした感があります。

皮膚縫合を終え、麻酔の覚醒を待ちます。

無事、麻酔から覚醒したところです。

クルミちゃん、よく頑張ってくれました!

ウサギは犬猫の比べて組織自体が脆弱で取り扱いは細心の注意を要しますが、それ以上に麻酔の管理が大変です。

ですから、麻酔から確実に覚醒してくれた時が一番嬉しいです。

摘出した腫瘍は400gありました。ちなみにクルミちゃんの体重は1700gでした。

手術は成功したのですが、術後3日目にクルミちゃんは急逝されました。

原因はいろいろ考えられますが、体の4分の1にあたる腫瘍が循環血流量及び栄養分の多くを吸収していたはずですから、摘出後の循環血流量の低下に伴うショックが生じたと思われます。

犬のように輸血自体ができない動物なので、限界を感じます。

ただこの文章をご覧になっていただいてる皆様に申し上げたいのは、雌のウサギの子宮疾患発生率は犬よりも高く、予防するための唯一の手段は避妊手術しかありません。

可能な限り、若い1歳未満の時期に避妊手術をお受けいただくことを強くお勧めいたします。

合掌

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2024年4月26日 金曜日

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その3)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

3年前と4年前に1例ずつ症例をご紹介させて頂いておりますが、いまだヨツユビハリネズミの肥満細胞腫は詳細が解明されていない腫瘍です。

過去の記事のリンクをこちらに載せておきますので、興味のある方はクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫、 ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その2)

ヨツユビハリネズミのまろん君(6歳4か月齢、体重370g)は右前肢から腋下部にかけて腫瘤が発生し、次第に増大傾向を示すとのことで来院されました。

まろん君は高齢であり、また腫瘍が思いのほか大きいため、外科的に摘出は困難とのことで、他院からの紹介でした。

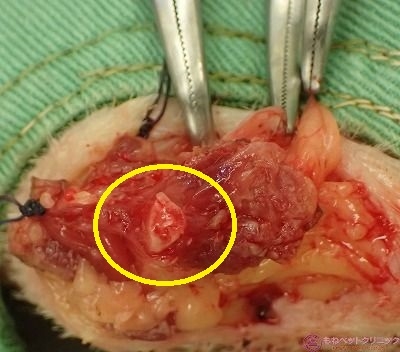

下写真の黄色丸がまろん君の腫瘤です。

体を丸めると腫瘤のため、前肢は格納することが出来ず、また自らの針で前肢を傷つけてしまいます。

細胞診で肥満細胞腫の疑いもあり、かつ飼主様のまろん君の生活の質(QOL)を改善することを強く望まれましたので、外科手術を実施することとなりました。

まろん君をイオフルランで麻酔導入します。

5分くらいで麻酔導入は完了しました。

麻酔導入箱から出たばかりのまろん君ですが、患部腫瘤は右肘から腋下部にまで及んでいます。

患部腫瘤は既に自壊しています。

自壊した患部内は細菌感染も併発しており、蓄膿が確認出来ます。

維持麻酔に切り替えたまろん君です。

生体情報モニターのための電極を装着しています。

患部を剃毛・消毒します。

確実に腫瘍を摘出できるかという点と腫瘍の取り残しがあれば、術後の再発を考慮しなければなりません。

断脚は確実な腫瘍を排除する手術法ですが、飼主様の意向は前肢は温存したいとのことです。

体重は400gを切る小さな体ですから、犬猫のように体腔内への腫瘍の転移・浸潤は詳細に把握できません。

体表リンパ節の腫脹はありませんでした。

可能な限り腫瘍を摘出し、皮膚を如何に形成外科的に復元できるかが問題です。

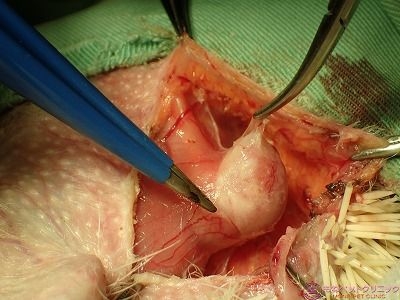

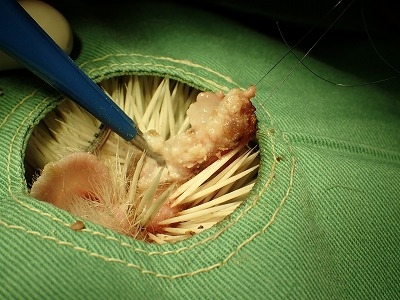

皮膚をモノポーラで慎重に切開して行きます。

腫瘍は筋肉層まで固着しておらず、バイポーラでスムーズに焼烙・剥離出来ました。

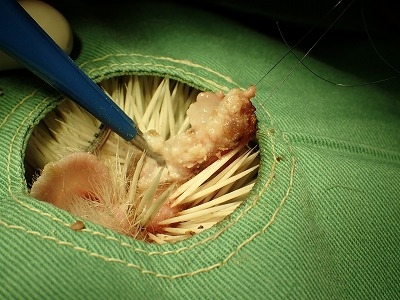

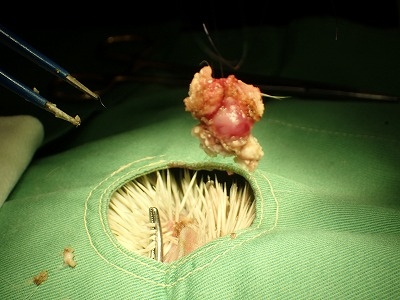

腫瘍の摘出が完了したところです。

ただ皮膚との固着が強く、マージンを出来る限り、腫瘍と共に切除しましたので、広範囲の皮膚欠損を伴う結果となりました。

腫瘍摘出よりも皮膚形成が今回の課題です。

出来る限り、皮膚を筋肉層と鈍性に剥離して、皮膚が縫合時に伸展出来る様にします。

5-0のナイロン糸を用いて皮膚縫合を実施します。

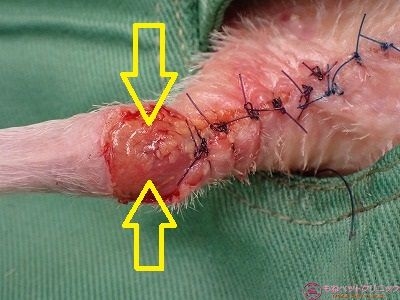

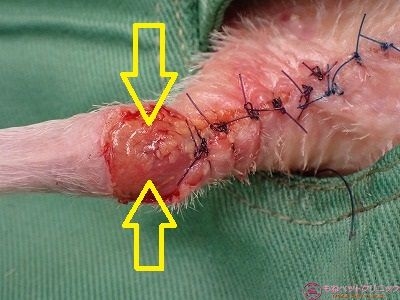

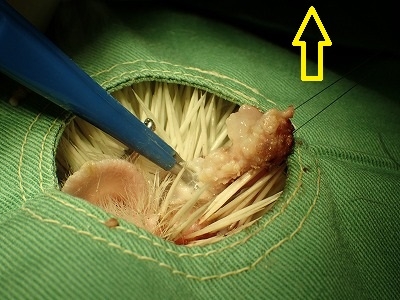

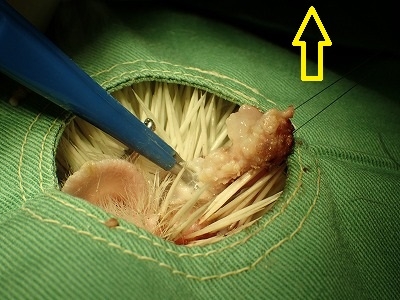

下写真の黄色矢印は、既に縫合するべき皮膚が確保できなくて、欠損したままの状態で開放創として創傷管理していくこととしました。

開放創の部位には肉芽組織の造生を促すためにイサロパン®をつけます。

創傷管理のため、ドレッシング用のスポンジを貼付します。

血行障害を起こさないように緩めにテーピングをします。

これで手術は終了となります。

麻酔を切り、覚醒し始めたまろん君です。

皮下にリンゲル液を輸液します。

爪を切ってます。

まろん君は、高齢ですが、頑張って麻酔にも耐えてくれました。

開放創の創傷管理が重要となります。

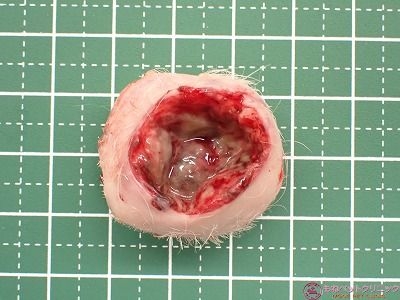

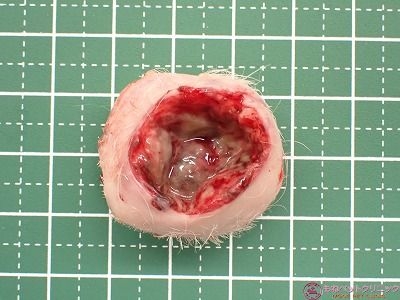

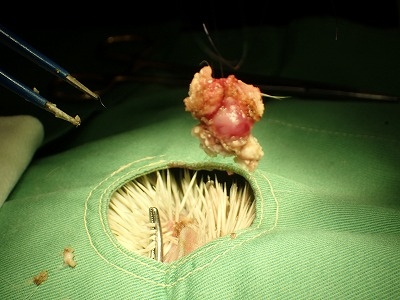

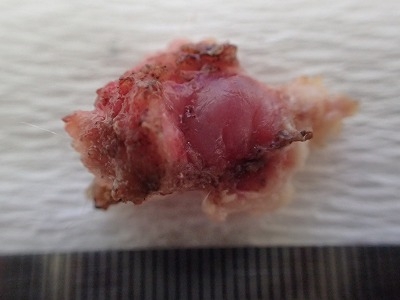

摘出した腫瘍です。

全長は3㎝ほどあります。

自壊していた体表(表側)の腫瘍です。

腫瘍の裏側(筋肉層側)です。

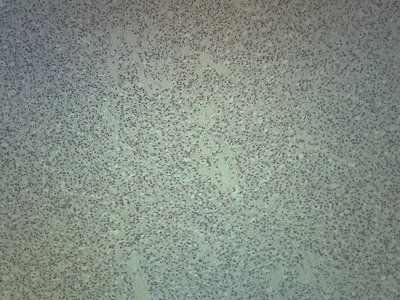

検査センターで病理検査を依頼しました。

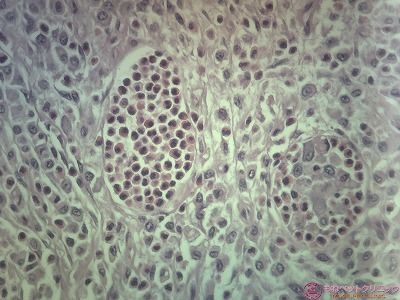

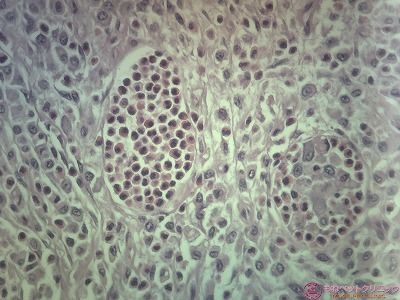

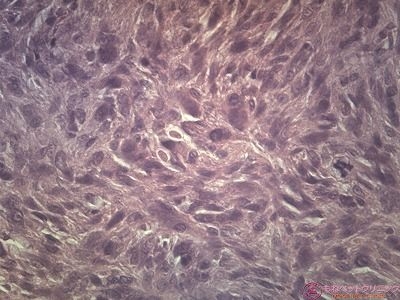

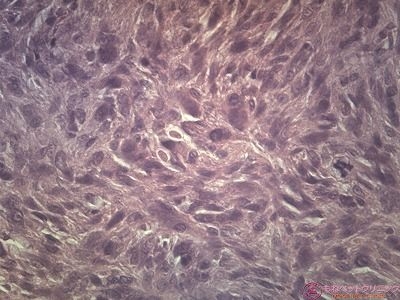

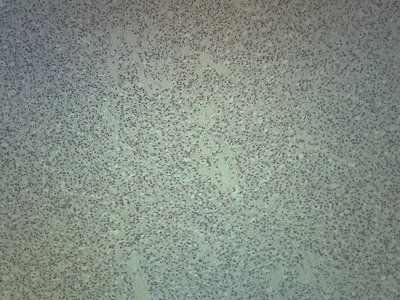

下写真は高倍率像です。

中等度に異型性を示す類円形・紡錘形細胞(腫瘍細胞)から腫瘤は形成されています。

腫瘍細胞間には好酸球が浸潤しています。

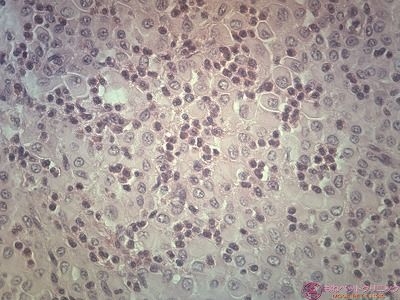

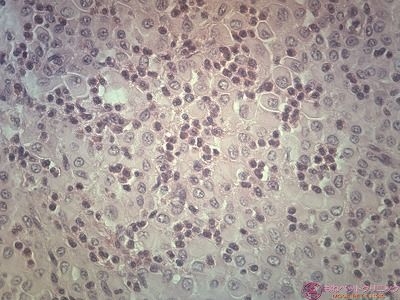

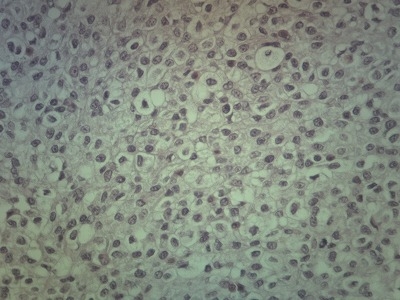

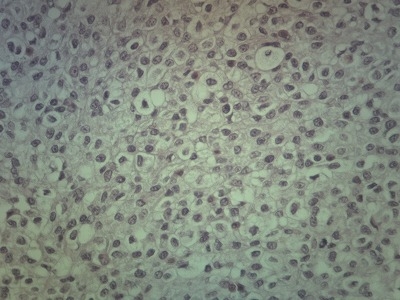

さらに油浸レンズによる高倍率の病理像です。

細胞質に豊富な顆粒を持つ肥満細胞(下写真黄色丸)が認められます。

病理学的検査結果は低分化度の肥満細胞腫でした。

近傍リンパ節や遠隔臓器への転移を経過観察していく必要があります。

まろん君の術後の経過は良好です。

術後3週目に抜糸のため、来院されたまろん君です。

軽い鎮静をかけて抜糸しました。

縫合した皮膚は良好に癒合し、開放創にした部位も肉芽組織がシートして皮膚に分化していました。

ひとまず、手術は無事終了出来て良かったです。

犬の肥満細胞腫のように遺伝子の変異型(c-KIT遺伝子検査)の存在や分子標的薬(イマチニブやトセラニブ)の効果の有無など不明な点がまだ多いとされています。

腫瘍が非常に多いヨツユビハリネズミにおいても、肥満細胞腫はまだ発症例も散発的であり、日本国内においても、日常的な遭遇率は低いと思われます。

今後も臨床の現場から飼主の皆様に情報を発信できればと思います。

まろん君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

3年前と4年前に1例ずつ症例をご紹介させて頂いておりますが、いまだヨツユビハリネズミの肥満細胞腫は詳細が解明されていない腫瘍です。

過去の記事のリンクをこちらに載せておきますので、興味のある方はクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫、 ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その2)

ヨツユビハリネズミのまろん君(6歳4か月齢、体重370g)は右前肢から腋下部にかけて腫瘤が発生し、次第に増大傾向を示すとのことで来院されました。

まろん君は高齢であり、また腫瘍が思いのほか大きいため、外科的に摘出は困難とのことで、他院からの紹介でした。

下写真の黄色丸がまろん君の腫瘤です。

体を丸めると腫瘤のため、前肢は格納することが出来ず、また自らの針で前肢を傷つけてしまいます。

細胞診で肥満細胞腫の疑いもあり、かつ飼主様のまろん君の生活の質(QOL)を改善することを強く望まれましたので、外科手術を実施することとなりました。

まろん君をイオフルランで麻酔導入します。

5分くらいで麻酔導入は完了しました。

麻酔導入箱から出たばかりのまろん君ですが、患部腫瘤は右肘から腋下部にまで及んでいます。

患部腫瘤は既に自壊しています。

自壊した患部内は細菌感染も併発しており、蓄膿が確認出来ます。

維持麻酔に切り替えたまろん君です。

生体情報モニターのための電極を装着しています。

患部を剃毛・消毒します。

確実に腫瘍を摘出できるかという点と腫瘍の取り残しがあれば、術後の再発を考慮しなければなりません。

断脚は確実な腫瘍を排除する手術法ですが、飼主様の意向は前肢は温存したいとのことです。

体重は400gを切る小さな体ですから、犬猫のように体腔内への腫瘍の転移・浸潤は詳細に把握できません。

体表リンパ節の腫脹はありませんでした。

可能な限り腫瘍を摘出し、皮膚を如何に形成外科的に復元できるかが問題です。

皮膚をモノポーラで慎重に切開して行きます。

腫瘍は筋肉層まで固着しておらず、バイポーラでスムーズに焼烙・剥離出来ました。

腫瘍の摘出が完了したところです。

ただ皮膚との固着が強く、マージンを出来る限り、腫瘍と共に切除しましたので、広範囲の皮膚欠損を伴う結果となりました。

腫瘍摘出よりも皮膚形成が今回の課題です。

出来る限り、皮膚を筋肉層と鈍性に剥離して、皮膚が縫合時に伸展出来る様にします。

5-0のナイロン糸を用いて皮膚縫合を実施します。

下写真の黄色矢印は、既に縫合するべき皮膚が確保できなくて、欠損したままの状態で開放創として創傷管理していくこととしました。

開放創の部位には肉芽組織の造生を促すためにイサロパン®をつけます。

創傷管理のため、ドレッシング用のスポンジを貼付します。

血行障害を起こさないように緩めにテーピングをします。

これで手術は終了となります。

麻酔を切り、覚醒し始めたまろん君です。

皮下にリンゲル液を輸液します。

爪を切ってます。

まろん君は、高齢ですが、頑張って麻酔にも耐えてくれました。

開放創の創傷管理が重要となります。

摘出した腫瘍です。

全長は3㎝ほどあります。

自壊していた体表(表側)の腫瘍です。

腫瘍の裏側(筋肉層側)です。

検査センターで病理検査を依頼しました。

下写真は高倍率像です。

中等度に異型性を示す類円形・紡錘形細胞(腫瘍細胞)から腫瘤は形成されています。

腫瘍細胞間には好酸球が浸潤しています。

さらに油浸レンズによる高倍率の病理像です。

細胞質に豊富な顆粒を持つ肥満細胞(下写真黄色丸)が認められます。

病理学的検査結果は低分化度の肥満細胞腫でした。

近傍リンパ節や遠隔臓器への転移を経過観察していく必要があります。

まろん君の術後の経過は良好です。

術後3週目に抜糸のため、来院されたまろん君です。

軽い鎮静をかけて抜糸しました。

縫合した皮膚は良好に癒合し、開放創にした部位も肉芽組織がシートして皮膚に分化していました。

ひとまず、手術は無事終了出来て良かったです。

犬の肥満細胞腫のように遺伝子の変異型(c-KIT遺伝子検査)の存在や分子標的薬(イマチニブやトセラニブ)の効果の有無など不明な点がまだ多いとされています。

腫瘍が非常に多いヨツユビハリネズミにおいても、肥満細胞腫はまだ発症例も散発的であり、日本国内においても、日常的な遭遇率は低いと思われます。

今後も臨床の現場から飼主の皆様に情報を発信できればと思います。

まろん君、お疲れ様でした。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2024年4月24日 水曜日

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫(その2)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

この肥満細胞腫は以前にもご報告させて頂きました(頭部に生じた皮膚型肥満細胞腫)。

詳細について興味のある方はこちらをクリックして下さい。

肥満細胞腫はイヌにおいては皮膚腫瘍の中で最も発生頻度が高いとされています。

ハリネズミについてはまだその詳細は解明されていません。

肥満細胞は体の中でアレルギー反応や炎症過程に不可欠な役割を果たしています。

免疫グロブリン(IgE抗体)が肥満細胞表面に結合すると、肥満細胞はヒスタミンやヘパリンを局所及び循環血中に放出し、アレルギー反応を引き起こします。

このヒスタミンは好酸球を引き寄せる特徴があり、またこの好酸球はヒスタミンを中和します。

そんな肥満細胞が腫瘍を惹起させたのが肥満細胞腫で、悪性腫瘍です。

ヨツユビハリネズミの吉田大福君(雄 4歳11か月齢)は左腋部に大きな腫瘤が出来たとのことで来院されました。

下写真の黄色丸がその腫瘤を示します。

腫瘤の皮膚表面は床面との干渉で裂けて痂皮が形成されています。

かなり大きな腫瘤ですが、見る限り腫瘍の可能性が大きいと思われました。

早速、細胞診をしてみましたが、紡錘形細胞が大量に認められ、軟部組織肉腫が疑われました。

飼い主様の了解を得て、腫瘍の外科的摘出を実施することとしました。

麻酔導入箱に吉田大福君を入れます。

イソフルランは効いて来たようで吉田大福君は寝てます。

導入箱から出てもらい、維持麻酔をします。

患部周辺は滲出液で汚染されていますので、消毒洗浄をします。

患部にメジャーをあててみました。

長軸方向だけでも40㎜を超える大きさがあります。

側面からのアングルですが、うっ血色を呈しており、触診では皮下脂肪の中を背側面まで浸潤しているように思われました。

生体情報モニターにセンサーをつなげていよいよ手術を行います。

腫瘍を囲い込むように船形に皮膚切開を施します。

電気メス(バイポーラ)を使用して、止血しながら慎重に組織を分離していきます。

腫瘍の至るところに太めの栄養血管が分布してます。

血管を傷つけないように滅菌綿棒を使って、ゆっくり腫瘍を健常組織から剥がします。

なるべく麻酔時間を短縮したいので、太い栄養血管の縫合糸による結紮は避けて、バイクランプでシーリングして血管を離断します。

バイクランプとバイポーラの併用で何とか、出血も回避できそうです。

一先ず、これで手術は終了かと思われたのですが。

かなり大きな腫瘍でしたが、その真下に新たに腫瘤が控えていました(下写真黄色丸)。

当初、私はこれは腋下のリンパ節かと思っていたのですが、病理検査にこの組織を出してみて新たな発見が得られました。

取り敢えず、リンパ節であれ廓清のためにも、この組織を摘出することとしました。

どちらかと言うと周りの組織から単離した感のある組織でした。

バイポーラで摘出したところです(下写真黄色丸)。

摘出した部位は皮下組織内も筋肉組織にも腫瘍を思わせる組織はありません。

出血も最小限で抑えることが出来ました。

最後に皮膚縫合を5-0ナイロン糸で縫合します。

これで吉田大福君の手術は終了です。

皮下輸液(乳酸リンゲル液)を実施してます。

麻酔から覚醒し始めた吉田大福君です。

術後1時間立たないうちにフードを食べ始めています。

摘出した皮膚表層部から背側面の筋肉層まで伸びていた腫瘍です。

吉田大福君の300gの体重からすれば、巨大な腫瘍です。

下写真は上の巨大な腫瘍の真下に存在していた組織です。

二つの腫瘤を並べてみました。

大きな腫瘍は重さが27gありました。

吉田大福君の体重の約1割にあたります。

50㎏の体重の大人なら5kgに匹敵する腫瘍です。

手術2日後の吉田大福君です。

退院直前の写真です。

食欲もしっかりあり、元気に退院して頂きました。

さて、摘出した腫瘍のうち、大きな方の病理写真です(中拡大像)。

下はその高倍率像です。

多形性・異型性に富む腫瘍細胞(紡錘形、多角形、類円形)のシート状・錯綜状・束状増殖が特徴です。

これらの腫瘍細胞は、分化度が低く起源が特定できない高悪性度肉腫との病理医からの判定でした。

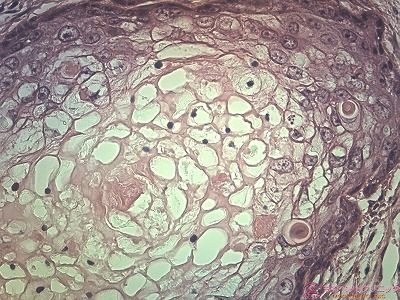

続いて、私がリンパ節と思い込んでいた組織の病理写真です(中拡大像)。

下写真はその高倍率像です。

多形性のある円形・類円形細胞のシート状増殖によって特徴づけられます。

腫瘍細胞の周囲には多数の好酸球が認められます。

特殊染色(トルイジンブルー染色)等でさらに厳密な判定をしていただいた結果、肥満細胞腫であることが判明しました。

巨大な腫瘍とこの肥満細胞腫との関連は不明です。

全く、タイプの異なる腫瘍が混在していたのかもしれません。

いづれにせよ、ハリネズミは腫瘍が多い動物種であると感じます。

最近の当院では、ハリネズミの手術は9割近くが腫瘍の摘出になってます。

子宮の腫瘍が一番多いですが、皮膚の腫瘍も次いで増加傾向にあります。

今回の様に巨大でも皮下脂肪に留まる腫瘍は、比較的安全に摘出が可能です。

しかしながら、筋肉層や腹腔内、口腔内、食道・気管内に及ぶ腫瘍は摘出は困難です。

何しろ、体重が300~400gの動物ですから限界があります。

それでも、摘出を希望して当院を受診される飼主様もお見えです。

出来る限り、ご要望に応えられるように、今後も最善を尽くしたいと思います。

下写真は、抜糸のため来院された吉田大福君です。

傷口も綺麗に治り、体のラインもスリムに見えます。

今後は、再発や転移がないか、経過観察が必要です。

吉田大福君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫です。

この肥満細胞腫は以前にもご報告させて頂きました(頭部に生じた皮膚型肥満細胞腫)。

詳細について興味のある方はこちらをクリックして下さい。

肥満細胞腫はイヌにおいては皮膚腫瘍の中で最も発生頻度が高いとされています。

ハリネズミについてはまだその詳細は解明されていません。

肥満細胞は体の中でアレルギー反応や炎症過程に不可欠な役割を果たしています。

免疫グロブリン(IgE抗体)が肥満細胞表面に結合すると、肥満細胞はヒスタミンやヘパリンを局所及び循環血中に放出し、アレルギー反応を引き起こします。

このヒスタミンは好酸球を引き寄せる特徴があり、またこの好酸球はヒスタミンを中和します。

そんな肥満細胞が腫瘍を惹起させたのが肥満細胞腫で、悪性腫瘍です。

ヨツユビハリネズミの吉田大福君(雄 4歳11か月齢)は左腋部に大きな腫瘤が出来たとのことで来院されました。

下写真の黄色丸がその腫瘤を示します。

腫瘤の皮膚表面は床面との干渉で裂けて痂皮が形成されています。

かなり大きな腫瘤ですが、見る限り腫瘍の可能性が大きいと思われました。

早速、細胞診をしてみましたが、紡錘形細胞が大量に認められ、軟部組織肉腫が疑われました。

飼い主様の了解を得て、腫瘍の外科的摘出を実施することとしました。

麻酔導入箱に吉田大福君を入れます。

イソフルランは効いて来たようで吉田大福君は寝てます。

導入箱から出てもらい、維持麻酔をします。

患部周辺は滲出液で汚染されていますので、消毒洗浄をします。

患部にメジャーをあててみました。

長軸方向だけでも40㎜を超える大きさがあります。

側面からのアングルですが、うっ血色を呈しており、触診では皮下脂肪の中を背側面まで浸潤しているように思われました。

生体情報モニターにセンサーをつなげていよいよ手術を行います。

腫瘍を囲い込むように船形に皮膚切開を施します。

電気メス(バイポーラ)を使用して、止血しながら慎重に組織を分離していきます。

腫瘍の至るところに太めの栄養血管が分布してます。

血管を傷つけないように滅菌綿棒を使って、ゆっくり腫瘍を健常組織から剥がします。

なるべく麻酔時間を短縮したいので、太い栄養血管の縫合糸による結紮は避けて、バイクランプでシーリングして血管を離断します。

バイクランプとバイポーラの併用で何とか、出血も回避できそうです。

一先ず、これで手術は終了かと思われたのですが。

かなり大きな腫瘍でしたが、その真下に新たに腫瘤が控えていました(下写真黄色丸)。

当初、私はこれは腋下のリンパ節かと思っていたのですが、病理検査にこの組織を出してみて新たな発見が得られました。

取り敢えず、リンパ節であれ廓清のためにも、この組織を摘出することとしました。

どちらかと言うと周りの組織から単離した感のある組織でした。

バイポーラで摘出したところです(下写真黄色丸)。

摘出した部位は皮下組織内も筋肉組織にも腫瘍を思わせる組織はありません。

出血も最小限で抑えることが出来ました。

最後に皮膚縫合を5-0ナイロン糸で縫合します。

これで吉田大福君の手術は終了です。

皮下輸液(乳酸リンゲル液)を実施してます。

麻酔から覚醒し始めた吉田大福君です。

術後1時間立たないうちにフードを食べ始めています。

摘出した皮膚表層部から背側面の筋肉層まで伸びていた腫瘍です。

吉田大福君の300gの体重からすれば、巨大な腫瘍です。

下写真は上の巨大な腫瘍の真下に存在していた組織です。

二つの腫瘤を並べてみました。

大きな腫瘍は重さが27gありました。

吉田大福君の体重の約1割にあたります。

50㎏の体重の大人なら5kgに匹敵する腫瘍です。

手術2日後の吉田大福君です。

退院直前の写真です。

食欲もしっかりあり、元気に退院して頂きました。

さて、摘出した腫瘍のうち、大きな方の病理写真です(中拡大像)。

下はその高倍率像です。

多形性・異型性に富む腫瘍細胞(紡錘形、多角形、類円形)のシート状・錯綜状・束状増殖が特徴です。

これらの腫瘍細胞は、分化度が低く起源が特定できない高悪性度肉腫との病理医からの判定でした。

続いて、私がリンパ節と思い込んでいた組織の病理写真です(中拡大像)。

下写真はその高倍率像です。

多形性のある円形・類円形細胞のシート状増殖によって特徴づけられます。

腫瘍細胞の周囲には多数の好酸球が認められます。

特殊染色(トルイジンブルー染色)等でさらに厳密な判定をしていただいた結果、肥満細胞腫であることが判明しました。

巨大な腫瘍とこの肥満細胞腫との関連は不明です。

全く、タイプの異なる腫瘍が混在していたのかもしれません。

いづれにせよ、ハリネズミは腫瘍が多い動物種であると感じます。

最近の当院では、ハリネズミの手術は9割近くが腫瘍の摘出になってます。

子宮の腫瘍が一番多いですが、皮膚の腫瘍も次いで増加傾向にあります。

今回の様に巨大でも皮下脂肪に留まる腫瘍は、比較的安全に摘出が可能です。

しかしながら、筋肉層や腹腔内、口腔内、食道・気管内に及ぶ腫瘍は摘出は困難です。

何しろ、体重が300~400gの動物ですから限界があります。

それでも、摘出を希望して当院を受診される飼主様もお見えです。

出来る限り、ご要望に応えられるように、今後も最善を尽くしたいと思います。

下写真は、抜糸のため来院された吉田大福君です。

傷口も綺麗に治り、体のラインもスリムに見えます。

今後は、再発や転移がないか、経過観察が必要です。

吉田大福君、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2024年4月23日 火曜日

ヨツユビハリネズミの肥満細胞腫

こんにちは 院長の伊藤です。

4月に入り、当院でも春の健康診断や狂犬病ワクチンの予防接種などイベントが重なってます。

ご来院の患者様にあっては長い時間お待ちいただく場合もあり、ご迷惑おかけして申し訳ありません。

さて、本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの腫瘍(肥満細胞腫)です。

ウニ君(2歳2ヶ月、雄)は頭頂部に腫瘤が認められるとのことで来院されました。

針の中で皮膚がどの程度腫れているかを評価するのは、思いのほか難しいです。

下写真の黄色丸の箇所が皮膚にできた腫瘤です。

腫瘍の可能性も踏まえて、細胞診を実施しました。

検査センターからの回答は肥満細胞腫が第一に考えられるとのこと。

悪性の腫瘍であり、付属リンパ節や脾臓を初めとする内臓への波及も考えなくてはなりません。

局所的に独立して発生している肥満細胞腫であれば、外科的な摘出が第一選択となります。

飼い主様の了解のもと、摘出手術を行うこととしました。

麻酔導入箱にウニ君に入ってもらい、イソフルランを流します。

麻酔導入が効いて来たところで、直接口に自作ガスマスクをかけて維持麻酔を行います。

患部を露出するために針を一本づつ、可哀そうですが抜いていきます(黄色丸)。

下写真に現れたのが腫瘍(肥満細胞腫)です。

皮膚腫瘍を摘出する場合はマージンを十分に取る必要があります。

しかしながら、腫瘍が耳根部に接触しており、場所が頭頂部でもあるためマージンが十分に取れません。

患部を消毒します。

出来る限り腫瘍の外周のマージンを取るよう電気メス(モノポーラ)で切開を加えて行きます。

ある程度の切除のアウトラインをイメージして延長線上の針を抜去しましたが、周辺の針は電気メスの運行の障害となります。

腫瘍の表層部を縫合糸で牽引して(下写真黄色矢印)、腫瘍の基底部を電気メス(バイポーラ)でなるべく深くえぐるように切除します。

ハリネズミは頸背部から背部、腰背部にかけて分厚い脂肪層にガードされています。

腫瘍を切除しました。

摘出部の皮下脂肪層をさらにモノポーラで切除します。

前述したように皮下脂肪層が厚いため、どの程度の深さまで切除したら良いか難しい所です。

下写真は摘出跡です。

筋肉層があと少しで届くくらいまでメスを入れました。

最後は皮膚縫合です。

これも針に縫合糸が当たり、気を付けないと縫合糸が切れたりします。

なるべく細かくテンションを掛けながら縫合を終了しました。

皮下に乳酸リンゲルを輸液しています。

麻酔から覚醒したばかりのウニ君です。

手術は無事終了しました。

さて、2週間後のウニ君です。

抜糸のため、来院して頂きました。

縫合部には痂皮(かさぶた)が形成され、縫合糸はその中に埋没しています。

鉗子で痂皮を牽引してみました。

縫合糸ともに痂皮は綺麗に取れ、縫合部の皮膚は癒合完了しています。

ひとまず、肥満細胞腫の摘出は完了です。

ウニ君は今後、肥満細胞腫の再発がないか、経過観察が必要となります。

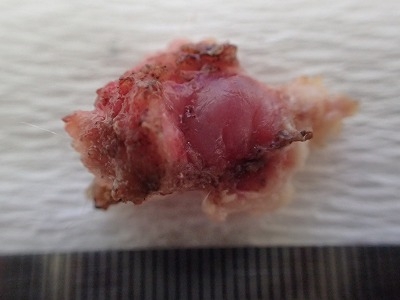

今回摘出した腫瘍です。

腫瘍の外周には皮下脂肪が巻き付いてます。

この腫瘍の病理組織像です(低倍率)。

さらに高倍率像です。

真皮域にシート状に配列する独立円形細胞の腫瘍性増殖が観察されます。

通常の皮膚に検出される肥満細胞数を超える細胞数が腫瘍内に検出されました。

結果、皮膚肥満細胞腫(中等度分化から低分化型)との診断を病理医から受けました。

ヨツユビハリネズミにおける皮膚肥満細胞腫の報告例は少ないです。

2005年のSeminars in Avian and Exotic pet Medicine誌における

A Review of Neoplasia in the Capture African Hedgehogという題目の論文上では

肥満細胞腫は世界でまだ3例しか報告されていないようです。

ハリネズミの世界では、まだまだ犬猫のように調べられていない疾病は多いのが実情です。

残念ながら、この手術の8か月後に今回の患部とは別の部位に肥満細胞腫が再発しました。

外科的敵手が完全に出来ないならば、化学療法を試すことに飼主様もご了解いただきました。

現在トセラニブという抗ガン剤(分子標的薬)を投薬させて頂いてます。

機会があれば、継続してウニ君の経過報告をさせて頂きます。

ウニ君、頑張ろうね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

4月に入り、当院でも春の健康診断や狂犬病ワクチンの予防接種などイベントが重なってます。

ご来院の患者様にあっては長い時間お待ちいただく場合もあり、ご迷惑おかけして申し訳ありません。

さて、本日ご紹介しますのは、ヨツユビハリネズミの腫瘍(肥満細胞腫)です。

ウニ君(2歳2ヶ月、雄)は頭頂部に腫瘤が認められるとのことで来院されました。

針の中で皮膚がどの程度腫れているかを評価するのは、思いのほか難しいです。

下写真の黄色丸の箇所が皮膚にできた腫瘤です。

腫瘍の可能性も踏まえて、細胞診を実施しました。

検査センターからの回答は肥満細胞腫が第一に考えられるとのこと。

悪性の腫瘍であり、付属リンパ節や脾臓を初めとする内臓への波及も考えなくてはなりません。

局所的に独立して発生している肥満細胞腫であれば、外科的な摘出が第一選択となります。

飼い主様の了解のもと、摘出手術を行うこととしました。

麻酔導入箱にウニ君に入ってもらい、イソフルランを流します。

麻酔導入が効いて来たところで、直接口に自作ガスマスクをかけて維持麻酔を行います。

患部を露出するために針を一本づつ、可哀そうですが抜いていきます(黄色丸)。

下写真に現れたのが腫瘍(肥満細胞腫)です。

皮膚腫瘍を摘出する場合はマージンを十分に取る必要があります。

しかしながら、腫瘍が耳根部に接触しており、場所が頭頂部でもあるためマージンが十分に取れません。

患部を消毒します。

出来る限り腫瘍の外周のマージンを取るよう電気メス(モノポーラ)で切開を加えて行きます。

ある程度の切除のアウトラインをイメージして延長線上の針を抜去しましたが、周辺の針は電気メスの運行の障害となります。

腫瘍の表層部を縫合糸で牽引して(下写真黄色矢印)、腫瘍の基底部を電気メス(バイポーラ)でなるべく深くえぐるように切除します。

ハリネズミは頸背部から背部、腰背部にかけて分厚い脂肪層にガードされています。

腫瘍を切除しました。

摘出部の皮下脂肪層をさらにモノポーラで切除します。

前述したように皮下脂肪層が厚いため、どの程度の深さまで切除したら良いか難しい所です。

下写真は摘出跡です。

筋肉層があと少しで届くくらいまでメスを入れました。

最後は皮膚縫合です。

これも針に縫合糸が当たり、気を付けないと縫合糸が切れたりします。

なるべく細かくテンションを掛けながら縫合を終了しました。

皮下に乳酸リンゲルを輸液しています。

麻酔から覚醒したばかりのウニ君です。

手術は無事終了しました。

さて、2週間後のウニ君です。

抜糸のため、来院して頂きました。

縫合部には痂皮(かさぶた)が形成され、縫合糸はその中に埋没しています。

鉗子で痂皮を牽引してみました。

縫合糸ともに痂皮は綺麗に取れ、縫合部の皮膚は癒合完了しています。

ひとまず、肥満細胞腫の摘出は完了です。

ウニ君は今後、肥満細胞腫の再発がないか、経過観察が必要となります。

今回摘出した腫瘍です。

腫瘍の外周には皮下脂肪が巻き付いてます。

この腫瘍の病理組織像です(低倍率)。

さらに高倍率像です。

真皮域にシート状に配列する独立円形細胞の腫瘍性増殖が観察されます。

通常の皮膚に検出される肥満細胞数を超える細胞数が腫瘍内に検出されました。

結果、皮膚肥満細胞腫(中等度分化から低分化型)との診断を病理医から受けました。

ヨツユビハリネズミにおける皮膚肥満細胞腫の報告例は少ないです。

2005年のSeminars in Avian and Exotic pet Medicine誌における

A Review of Neoplasia in the Capture African Hedgehogという題目の論文上では

肥満細胞腫は世界でまだ3例しか報告されていないようです。

ハリネズミの世界では、まだまだ犬猫のように調べられていない疾病は多いのが実情です。

残念ながら、この手術の8か月後に今回の患部とは別の部位に肥満細胞腫が再発しました。

外科的敵手が完全に出来ないならば、化学療法を試すことに飼主様もご了解いただきました。

現在トセラニブという抗ガン剤(分子標的薬)を投薬させて頂いてます。

機会があれば、継続してウニ君の経過報告をさせて頂きます。

ウニ君、頑張ろうね!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL

2024年4月21日 日曜日

ハリネズミの断脚手術(扁平上皮癌)

こんにちは 院長の伊藤です。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミの扁平上皮癌により断脚しなければならなくなった症例です。

以前にハリネズミの扁平上皮癌についての詳細は、こちら(ハリネズミの扁平上皮癌)とこちら(ハリネズミの扁平上皮癌 その2)をクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミのハーリーちゃん(雌、3歳、体重350g)は後ろ足が腫れて、他院で治療を受けていたけどさらに酷くなってきたとのことで、三重県からの受診です。

ハーリーちゃんの右後肢(黄色矢印)は、既に足としての形状をなしていないほど腫大しており、辛うじて体重を支えている模様です。

後肢の先端部は黒変しており、壊死が進行しているのが分かります。

元気食欲もなく、全身状態も良くありません。

ハリネズミである以上、身体を丸めますが右足は腫大のため格納出来ず、自らの針で右足を穿刺してしまい(下写真)、外傷による細菌感染も進行しています。

まずレントゲン撮影を実施しました。

踝骨(くるぶし)から下の中足骨、趾骨にかけて既に骨融解しており、壊死が進行しているのが分かります。

骨腫瘍の可能性も考え、また壊死による敗血症を回避するためにも、早急な断脚が必要です。

飼い主様のご了解を頂き、断脚手術を実施することとなりました。

ハーリーちゃんのは、麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランを流入します。

麻酔導入が完了したところで、箱から出てもらい維持麻酔に変えます。

断脚は大腿骨骨幹部を離断する予定です。

患部周囲の剃毛を実施します。

ガス滅菌済みの粘着テープで後肢患部をテーピングします。

後肢の内側面からメスを入れて行きます。

後肢大腿部は大腿動脈や大腿静脈などの太い血管が走行しています。

これらの血管を結紮し、大腿内側の筋肉を切断します。

慎重に皮膚を切皮します。

大腿動静脈が出て来ました。

縫合糸を用いて血管を結紮します。

近位端と遠位端に2か所結紮し、メスで離断します。

メスで血管を離断します。

結紮部からの出血がないことを確認します。

続いて、筋肉層をバイポーラで切断していきます。

縫工筋、恥骨筋をここで切断します。

さらに外側面にある大腿四頭筋及び大態二頭筋、内転筋、半腱様筋を切断します。

下写真黄色矢印は大腿骨を示します。

大腿骨骨幹部を骨剪刃で離断します。

大腿骨の離断が完了しました。

軟部組織をトリミングします。

下写真黄色丸は離断した大腿骨断面です。

次いで、切断した各種筋肉を縫合して大腿骨断面を覆い、完全に閉鎖します。

最後にナイロン糸で皮膚を縫合して終了です。

ハーリーちゃんはまだ半覚醒の状態です。

イソフルランを切ってから、5分くらいで覚醒に至りました。

僅か350gの体からすれば、断脚は大きな試練です。

出血による血圧の下降、壊死部からの細菌が全身へ飛んでの敗血症など、術後に憂慮すべき点はたくさんあります。

出血も最小限で止めることが出来ましたし、麻酔覚醒も順調に終了しました。

術後のレントゲン写真です。

下写真の黄色丸は大腿骨の切断部を示します。

断脚した足です。

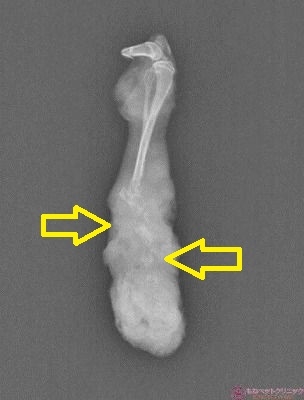

この足を改めてレントゲン撮影しました。

写真黄色下矢印は踝骨から爪先までが骨融解しているのが分かります。

腫瘍によって、骨が侵されたものと思われます。

この断脚した患部を病理検査に出しました。

手術翌日のハーリーちゃんです。

表情も良い感じです。

3本足でもなんとかバランスを取って歩行をしています。

ハーリーちゃんは、術後の経過も良好で5日後に退院して頂きました。

病理検査の結果ですが、扁平上皮癌との診断でした。

ヨツユビハリネズミは扁平上皮癌の罹患率が高いと思われますが、多くは口腔内に発生するタイプです。

今回は、足先から腫れて来たとのことですから、爪から扁平上皮癌が発症したのかもしれません。

扁平上皮癌とは、生体を覆っている上皮の一部である扁平上皮が腫瘍化したものを指します。

扁平上皮癌は、皮膚が存在している部位ならばどこでも発症する可能性のある悪性腫瘍です。

代表的な場所としては、鼻腔・副鼻腔・舌・口腔・扁桃・爪・股間などに犬では多いとされています。

ヨツユビハリネズミでは、まだその詳細は不明ですが、恐らく犬に準ずると思われます。

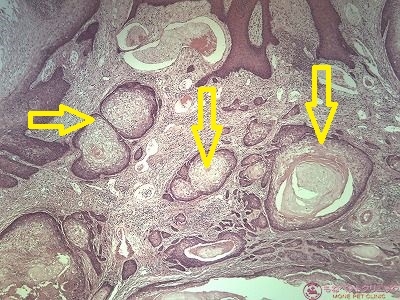

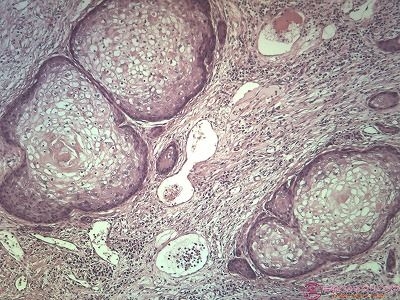

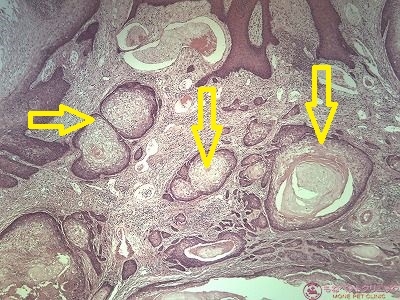

下写真は患部の病理標本です。

低倍率像です。

黄色矢印にあるのは、大小不規則な胞巣状の病変です。

この胞巣は、扁平上皮癌に特徴的な病理像です。

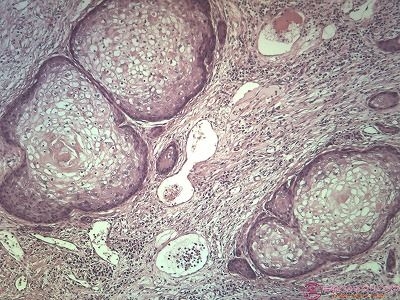

胞巣の拡大像です。

胞巣の中心部は、玉ねぎの皮のように何層にも角質(ケラチン)の形成を認めます(下写真黄色矢印)。

この胞巣を癌真珠と呼びます。

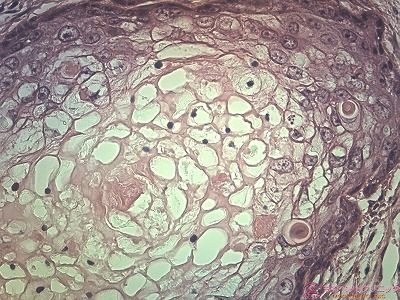

他部位の中等度倍率の病理像です。

胞巣内には、扁平上皮癌の細胞群が認められます。

拡大像です。

角質を産生する鱗状の腫瘍細胞が散在します。

今回、腫瘍細胞の脈管内浸潤は認められなく、近位端組織のリンパ節への転移もないとのことです。

扁平上皮癌は局所の浸潤性増殖を特徴とします。

腫瘍の遠隔転移は比較的まれです。

病理医からは、今回の摘出で根治が期待されるとのコメントがありました。

退院後3週間を経て、抜糸で来院されたハーリーちゃんです。

傷口も問題なく癒合してました。

経過も良好で元気食欲も元に戻ったとのことです。

歩行について走ることも上手に出来るようになりました。

今回のような四肢末端部の扁平上皮癌であれば、早期の外科的切除が功を奏するでしょう。

しかしながら、私の経験では圧倒的にヨツユビハリネズミは、口腔内の扁平上皮癌が多く、完治を目指すことは困難です。

これは、ハリネズミに限らず他の動物でも同じことだと思います。

ただ1kg未満の小さな動物であるため、犬のように外科的に顎切除は不可能であり、化学療法にも限界があり、放射線治療も厳しいでしょう。

せめて、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDS)の投薬でペインコントロールする範囲に留まると思われます。

エキゾチックアニマルの腫瘍治療は、犬猫と比較しても治療法の選択肢が限られてしまうのが辛い所ですが、善処していきたいと思っています。

ハーリーちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

本日ご紹介しますのは、ハリネズミの扁平上皮癌により断脚しなければならなくなった症例です。

以前にハリネズミの扁平上皮癌についての詳細は、こちら(ハリネズミの扁平上皮癌)とこちら(ハリネズミの扁平上皮癌 その2)をクリックして下さい。

ヨツユビハリネズミのハーリーちゃん(雌、3歳、体重350g)は後ろ足が腫れて、他院で治療を受けていたけどさらに酷くなってきたとのことで、三重県からの受診です。

ハーリーちゃんの右後肢(黄色矢印)は、既に足としての形状をなしていないほど腫大しており、辛うじて体重を支えている模様です。

後肢の先端部は黒変しており、壊死が進行しているのが分かります。

元気食欲もなく、全身状態も良くありません。

ハリネズミである以上、身体を丸めますが右足は腫大のため格納出来ず、自らの針で右足を穿刺してしまい(下写真)、外傷による細菌感染も進行しています。

まずレントゲン撮影を実施しました。

踝骨(くるぶし)から下の中足骨、趾骨にかけて既に骨融解しており、壊死が進行しているのが分かります。

骨腫瘍の可能性も考え、また壊死による敗血症を回避するためにも、早急な断脚が必要です。

飼い主様のご了解を頂き、断脚手術を実施することとなりました。

ハーリーちゃんのは、麻酔導入箱に入って頂き、イソフルランを流入します。

麻酔導入が完了したところで、箱から出てもらい維持麻酔に変えます。

断脚は大腿骨骨幹部を離断する予定です。

患部周囲の剃毛を実施します。

ガス滅菌済みの粘着テープで後肢患部をテーピングします。

後肢の内側面からメスを入れて行きます。

後肢大腿部は大腿動脈や大腿静脈などの太い血管が走行しています。

これらの血管を結紮し、大腿内側の筋肉を切断します。

慎重に皮膚を切皮します。

大腿動静脈が出て来ました。

縫合糸を用いて血管を結紮します。

近位端と遠位端に2か所結紮し、メスで離断します。

メスで血管を離断します。

結紮部からの出血がないことを確認します。

続いて、筋肉層をバイポーラで切断していきます。

縫工筋、恥骨筋をここで切断します。

さらに外側面にある大腿四頭筋及び大態二頭筋、内転筋、半腱様筋を切断します。

下写真黄色矢印は大腿骨を示します。

大腿骨骨幹部を骨剪刃で離断します。

大腿骨の離断が完了しました。

軟部組織をトリミングします。

下写真黄色丸は離断した大腿骨断面です。

次いで、切断した各種筋肉を縫合して大腿骨断面を覆い、完全に閉鎖します。

最後にナイロン糸で皮膚を縫合して終了です。

ハーリーちゃんはまだ半覚醒の状態です。

イソフルランを切ってから、5分くらいで覚醒に至りました。

僅か350gの体からすれば、断脚は大きな試練です。

出血による血圧の下降、壊死部からの細菌が全身へ飛んでの敗血症など、術後に憂慮すべき点はたくさんあります。

出血も最小限で止めることが出来ましたし、麻酔覚醒も順調に終了しました。

術後のレントゲン写真です。

下写真の黄色丸は大腿骨の切断部を示します。

断脚した足です。

この足を改めてレントゲン撮影しました。

写真黄色下矢印は踝骨から爪先までが骨融解しているのが分かります。

腫瘍によって、骨が侵されたものと思われます。

この断脚した患部を病理検査に出しました。

手術翌日のハーリーちゃんです。

表情も良い感じです。

3本足でもなんとかバランスを取って歩行をしています。

ハーリーちゃんは、術後の経過も良好で5日後に退院して頂きました。

病理検査の結果ですが、扁平上皮癌との診断でした。

ヨツユビハリネズミは扁平上皮癌の罹患率が高いと思われますが、多くは口腔内に発生するタイプです。

今回は、足先から腫れて来たとのことですから、爪から扁平上皮癌が発症したのかもしれません。

扁平上皮癌とは、生体を覆っている上皮の一部である扁平上皮が腫瘍化したものを指します。

扁平上皮癌は、皮膚が存在している部位ならばどこでも発症する可能性のある悪性腫瘍です。

代表的な場所としては、鼻腔・副鼻腔・舌・口腔・扁桃・爪・股間などに犬では多いとされています。

ヨツユビハリネズミでは、まだその詳細は不明ですが、恐らく犬に準ずると思われます。

下写真は患部の病理標本です。

低倍率像です。

黄色矢印にあるのは、大小不規則な胞巣状の病変です。

この胞巣は、扁平上皮癌に特徴的な病理像です。

胞巣の拡大像です。

胞巣の中心部は、玉ねぎの皮のように何層にも角質(ケラチン)の形成を認めます(下写真黄色矢印)。

この胞巣を癌真珠と呼びます。

他部位の中等度倍率の病理像です。

胞巣内には、扁平上皮癌の細胞群が認められます。

拡大像です。

角質を産生する鱗状の腫瘍細胞が散在します。

今回、腫瘍細胞の脈管内浸潤は認められなく、近位端組織のリンパ節への転移もないとのことです。

扁平上皮癌は局所の浸潤性増殖を特徴とします。

腫瘍の遠隔転移は比較的まれです。

病理医からは、今回の摘出で根治が期待されるとのコメントがありました。

退院後3週間を経て、抜糸で来院されたハーリーちゃんです。

傷口も問題なく癒合してました。

経過も良好で元気食欲も元に戻ったとのことです。

歩行について走ることも上手に出来るようになりました。

今回のような四肢末端部の扁平上皮癌であれば、早期の外科的切除が功を奏するでしょう。

しかしながら、私の経験では圧倒的にヨツユビハリネズミは、口腔内の扁平上皮癌が多く、完治を目指すことは困難です。

これは、ハリネズミに限らず他の動物でも同じことだと思います。

ただ1kg未満の小さな動物であるため、犬のように外科的に顎切除は不可能であり、化学療法にも限界があり、放射線治療も厳しいでしょう。

せめて、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDS)の投薬でペインコントロールする範囲に留まると思われます。

エキゾチックアニマルの腫瘍治療は、犬猫と比較しても治療法の選択肢が限られてしまうのが辛い所ですが、善処していきたいと思っています。

ハーリーちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

にほんブログ村

宜しかったら、上記バナーをクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

投稿者 もねペットクリニック | 記事URL