ウサギの疾病

ウサギの子宮腺癌(その4)

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギの子宮腺癌は過去にも何例もご紹介してきました。

今回は事前の検査(エコー・レントゲン)でも見つけられなかった症例です。

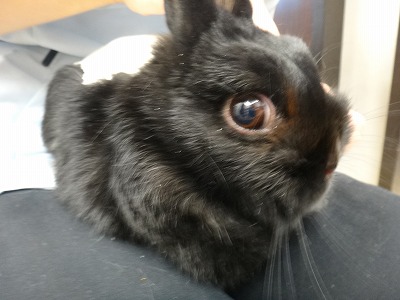

ネザーランド・ドワーフのてんちゃん(雌、5歳、1.2kg)は床に出血跡があり、どこか異常があるのではと受診されました。

4,5歳以降の血尿は子宮疾患が絡んでいるといつも申し上げています。

今回もその疑いで検査を進めさせていただきました。

まず尿検査では潜血反応は陰性、顕微鏡所見でも尿路結石の結晶や子宮腺癌の細胞は陰性となりました。

エコーでは膀胱内の結石はなく、子宮自体の腫大も認められません。

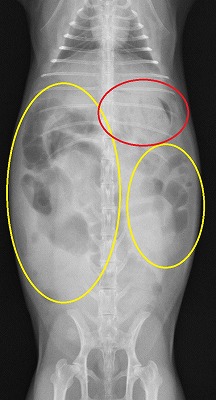

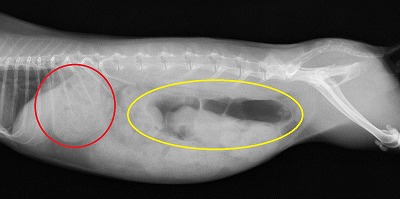

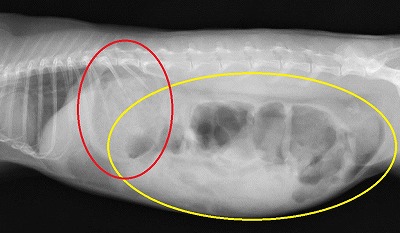

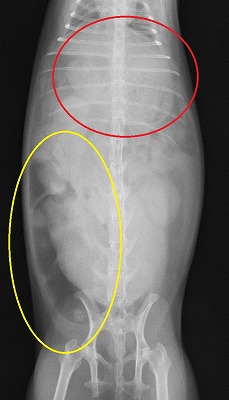

レントゲン所見は以下の通りです。

ただ子宮疾患でも初期のステージであれば、子宮腫大もなく、かつ不定期に出血が尿中に認められることはあります。

止血剤と抗生剤の投薬でしばし、経過観察としました。

その1か月後、てんちゃんの経過は良好ですが飼い主様の要望もあり、避妊手術を実施することとなりました。

いつものごとく、点滴の留置針を入れます。

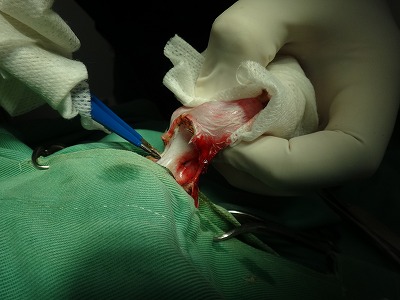

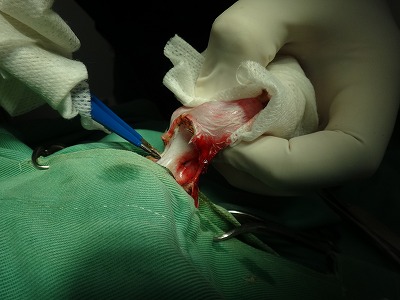

腹筋を切開して開腹します。

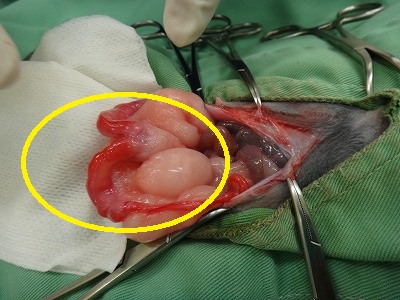

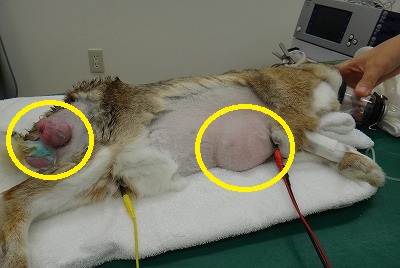

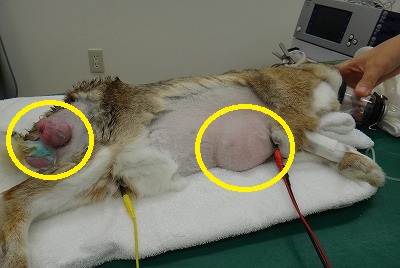

下写真黄色丸が子宮です。

見た感じはきれいな正常な子宮に見えます。

バイクランプで卵巣動脈をシーリングしてます。

左右の子宮角もバランスが取れています。

子宮頚部を結紮します。

腹腔内に出血がないか、他の臓器に異常がないかを最後に確認します。

特に異常な所見は認められませんでした。

ステープラーで皮膚縫合します。

これにて避妊手術は終了です。

覚醒直前のてんちゃんです。

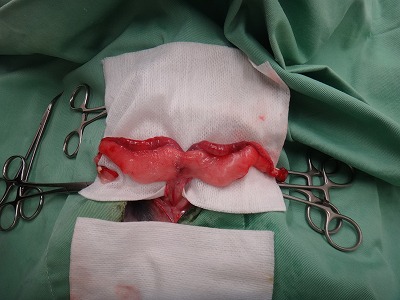

次に摘出した子宮を検査します。

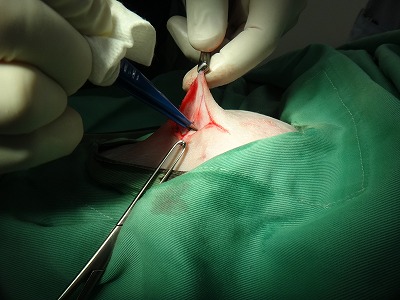

よく注意して触診していくと、わずかですが小さな腫瘤が認められました(下黄色丸)。

側面からのアングルです。

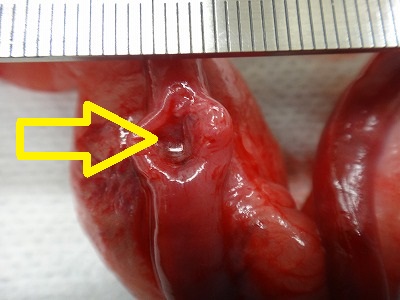

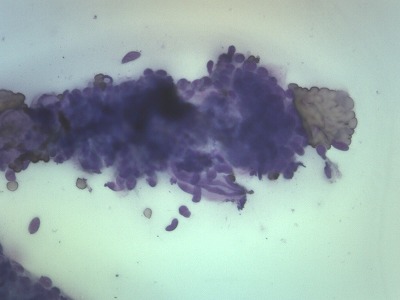

この気になる腫瘤にメスを入れて(黄色矢印)、スタンプ染色しました。

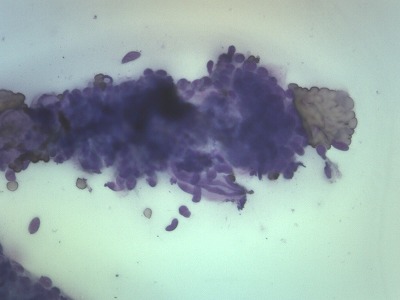

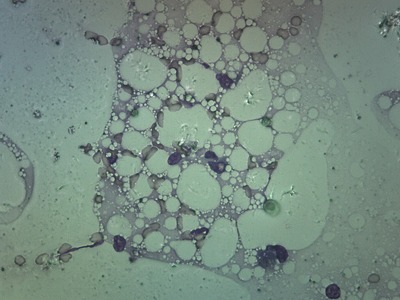

下写真は低倍率の顕微鏡写真です。

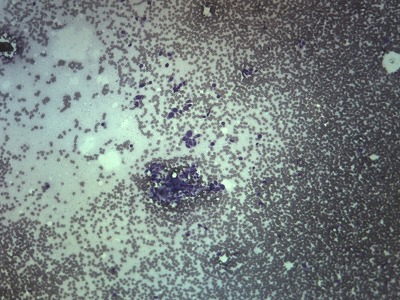

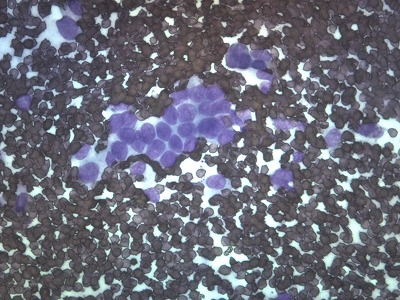

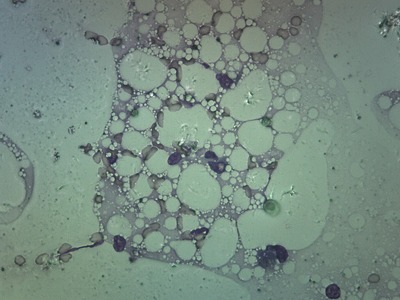

次は高倍率写真です。

青紫に染まっているのが子宮腺癌の細胞です。

当初、床に出血跡が認められる程度の所見で、その後は出血がなかったというのは、まだ子宮腺癌が初期のステージであったということです。

これから、どんどん腺癌が増殖していくステージに移行したことでしょう。

この段階で早めに子宮を全摘出できて良かったと思います。

腫瘍の存在を摘出してから気付くというケースもあることを忘れないで下さい。

翌日、てんちゃんは無事退院されました。

4.5歳以降の血尿は子宮疾患を疑って下さい。

そして、可能な限り1歳までに雌ウサギは避妊手術を受けて下さい。

それが子宮疾患、特に子宮腺癌に罹患しないで済む唯一の選択肢です。

てんちゃん、お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

ウサギの脂肪腫・毛芽腫摘出手術

こんにちは 院長の伊藤です。

ウサギの皮膚腫瘍は、これまでにも何例か報告させて頂きました。

今回ご紹介するのは脂肪腫と毛芽腫の両方が同一の個体に発症した症例です。

しかも大きさがかなり大きいです。

ウサギのマリオ君(6歳、雄)は、頸とお尻に大きなしこりが出来たとのことで来院されました。

腫瘍がどれくらいの大きさなのかは体毛が多く良くわからないため、剃毛直後の手術時の写真を先にお見せしておきます。

下写真の黄色丸がその患部になります。

お尻の腫瘍です。

この部位を細胞診しました。

毛芽腫と判明しました。

次に頚腹部の腫瘍です。

同じく細胞診を実施しました。

こちらは脂肪腫であることが判明しました。

毛芽腫と脂肪腫は共にウサギの皮膚腫瘍としては日常的に認められる良性腫瘍です。

ただマリオ君の場合は、腫瘍が巨大なため採食行動もままならないとのことで外科的に切除することとしました。

術前に血液検査を行い無事麻酔をかけられるか確認します。

血管を確保して点滴が出来るように留置針を頭側皮静脈に入れます。

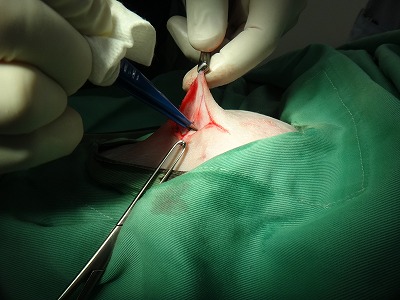

麻酔が十分にかかったのを確認して切除手術にかかります。

切除後の皮膚です。

縫合後の皮膚です。

次に巨大な頚腹部の腫瘍です。

出血を極力抑えるために同様に電気メス(バイポーラ)で切除していきます。

皮膚を切開していくと皮下組織に腫瘍が顔を覗かせています。

腫瘍切除後の皮膚です。

大きな欠損ができました。

この部位は腋下部に及んでるため、皮膚が稼働する箇所でもあり、縫合部が前足の運行により吻開する可能性があるためステンレスワイヤー(細い針金)で実施することにしました。

ワイヤーの結紮部がハリネズミのように出ていて痛々しい感がありますが止むを得ません。

手術は無事終了し、覚醒を促すため静脈からアチパメゾールを注入します。

覚醒したマリオ君です。

下写真は摘出した腫瘍です。

随分大きいのがお分かり頂けると思います。

術後に患部を齧るウサギは多いため、保護のためストッキネットでポンチョを着せることにしました。

退院後にご自宅で患部を齧ったりして一部縫合部が吻開したりするアクシデントもありましたが、無事抜糸した4週間後のマリオ君です。

お尻の部位も綺麗に治りました。

今回はいずれも良性の腫瘍でありましたが、大きな腫瘍であるほどに術後の管理も重要です。

マリオ君お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

ウサギの皮膚腫瘍は、これまでにも何例か報告させて頂きました。

今回ご紹介するのは脂肪腫と毛芽腫の両方が同一の個体に発症した症例です。

しかも大きさがかなり大きいです。

ウサギのマリオ君(6歳、雄)は、頸とお尻に大きなしこりが出来たとのことで来院されました。

腫瘍がどれくらいの大きさなのかは体毛が多く良くわからないため、剃毛直後の手術時の写真を先にお見せしておきます。

下写真の黄色丸がその患部になります。

お尻の腫瘍です。

この部位を細胞診しました。

毛芽腫と判明しました。

次に頚腹部の腫瘍です。

同じく細胞診を実施しました。

こちらは脂肪腫であることが判明しました。

毛芽腫と脂肪腫は共にウサギの皮膚腫瘍としては日常的に認められる良性腫瘍です。

ただマリオ君の場合は、腫瘍が巨大なため採食行動もままならないとのことで外科的に切除することとしました。

術前に血液検査を行い無事麻酔をかけられるか確認します。

血管を確保して点滴が出来るように留置針を頭側皮静脈に入れます。

麻酔が十分にかかったのを確認して切除手術にかかります。

切除後の皮膚です。

縫合後の皮膚です。

次に巨大な頚腹部の腫瘍です。

出血を極力抑えるために同様に電気メス(バイポーラ)で切除していきます。

皮膚を切開していくと皮下組織に腫瘍が顔を覗かせています。

腫瘍切除後の皮膚です。

大きな欠損ができました。

この部位は腋下部に及んでるため、皮膚が稼働する箇所でもあり、縫合部が前足の運行により吻開する可能性があるためステンレスワイヤー(細い針金)で実施することにしました。

ワイヤーの結紮部がハリネズミのように出ていて痛々しい感がありますが止むを得ません。

手術は無事終了し、覚醒を促すため静脈からアチパメゾールを注入します。

覚醒したマリオ君です。

下写真は摘出した腫瘍です。

随分大きいのがお分かり頂けると思います。

術後に患部を齧るウサギは多いため、保護のためストッキネットでポンチョを着せることにしました。

退院後にご自宅で患部を齧ったりして一部縫合部が吻開したりするアクシデントもありましたが、無事抜糸した4週間後のマリオ君です。

お尻の部位も綺麗に治りました。

今回はいずれも良性の腫瘍でありましたが、大きな腫瘍であるほどに術後の管理も重要です。

マリオ君お疲れ様でした!

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL

食欲不振のウサギ(RGIS)

こんにちは 院長の伊藤です。

当院に来院されるウサギの多くは、食欲不振を訴えることが多いです。

よくウサギを犬猫と同じに考えて、食欲が無くなって数日経過してから受診されるケースが多いのですが、これは間違いです。

ウサギは草食獣であるため、寝ているとき以外は乾草などを口に入れてモグモグしているのが正常です。

水も乾草も口にしなくなって、一日経過していたら異常事態と思って下さい。

何らかの対処しないと命に関わることもあります。

ドワーフホワイトのパフちゃん(3歳、避妊済、体重900g)はペットホテルに預けられている中、突然食欲不振が一日続くとのことで

来院されました。

パフちゃんは大きさの不定型な軟便・下痢便が認められ、腹部を触診すると膨満感があり、圧痛を感じているようです。

便の一部には、体毛が絡んでおり毛球症の可能性も考えられます。

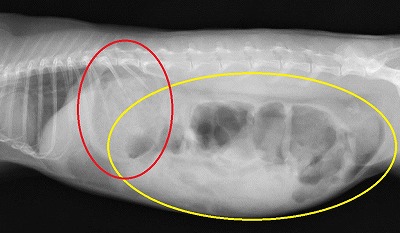

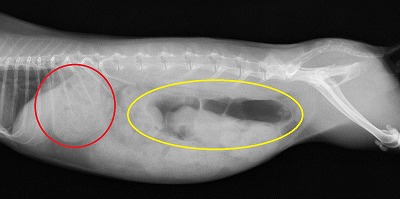

まずはレントゲン撮影を実施しました。

上写真の赤丸は胃を、黄色丸は盲腸・小腸を表します。

胃内に餌の食渣があり、盲腸内にはガスが貯留しています。

今回のパフちゃんは、消化管ガス貯留による腸管蠕動の停滞、ひいては食欲不振に至ったものと考えられました。

この消化管疾患をウサギ消化器症候群(RGIS)と称します。

RGISについては、以前コメントさせて頂きましたので詳細については、こちらをご覧ください。

治療法として、まず盲腸内のガスを抜くことが必要です。

このガスがなぜ生じたのかは、胃内の毛球かもしれません。

あるいは、ストレス等で消化管内の腸内細菌叢が崩れて、ガス産生菌が増殖して盲腸鼓張をもたらした可能性もあります。

いずれにせよ、パフちゃんは入院して頂くこととしました。

入院中は、ガスを抜くためにジメチコンという消泡剤、消化管内の毛球除去のためにラキサトーン、腸蠕動促進薬のプリンぺラン、ガス産生菌粛清のための抗生剤を投薬して経過をみることにしました。

下写真は消泡剤を飲んでいるパフちゃんです。

翌日になりますとパフちゃんは食欲が少し出て来ました。

乾草も水も口にできるようになってきました。

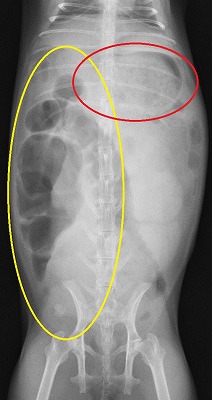

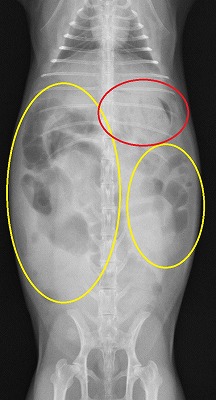

入院二日目のレントゲン写真です。

胃内にガスが認められる点と盲腸内のガスが消化管下方へと移動し始めているのがわかります。

入院3日目からパフちゃんの食欲はさらに向上し、軟便も治まってきました。

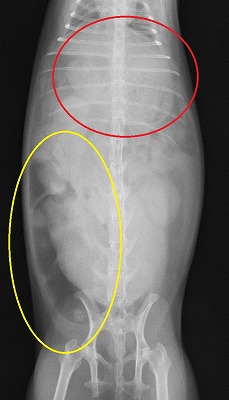

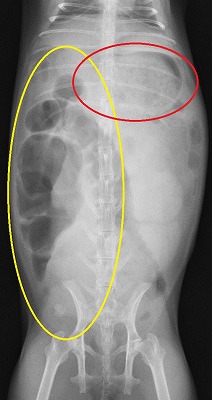

入院4日目のレントゲン写真です。

胃内のガスは完全に抜け、盲腸内のガスもかなり抜けて来ました。

あとはご自宅で内服をしていただくことで大丈夫と判断し、入院5日目に退院となりました。

下写真は退院当日の足取りもしっかりしたパフちゃんです。

ひとくちにウサギの食欲不振といっても、その原因は歯科疾患であったり、消化管内の毛球・異物・ガスであったり、子宮疾患・肝腎不全がからんでいたり様々です。

ウサギは自然界では肉食獣に捕食される立場にありますから、疾病の兆候を隠します。

飼い主様が、ウサギの食欲不振に陥る前に気づかれると良いのですが、病院に来院される時点で疾病は進行していることが殆どです。

今回は、パフちゃんをホテル預かりしていたショップの方が注意深く異変に気付かれ、迅速な対応をしていただけたのでガス産生菌による腸毒素血症を未然に防ぐことが出来たと思います。

ウサギは食欲不振が丸一日続いたら、即受診されることをお勧めします。

最後に、退院時に飼主様から頂いたお土産をご紹介させて頂きます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

をクリックして頂けるとブログ更新の励みとなります。

当院に来院されるウサギの多くは、食欲不振を訴えることが多いです。

よくウサギを犬猫と同じに考えて、食欲が無くなって数日経過してから受診されるケースが多いのですが、これは間違いです。

ウサギは草食獣であるため、寝ているとき以外は乾草などを口に入れてモグモグしているのが正常です。

水も乾草も口にしなくなって、一日経過していたら異常事態と思って下さい。

何らかの対処しないと命に関わることもあります。

ドワーフホワイトのパフちゃん(3歳、避妊済、体重900g)はペットホテルに預けられている中、突然食欲不振が一日続くとのことで

来院されました。

パフちゃんは大きさの不定型な軟便・下痢便が認められ、腹部を触診すると膨満感があり、圧痛を感じているようです。

便の一部には、体毛が絡んでおり毛球症の可能性も考えられます。

まずはレントゲン撮影を実施しました。

上写真の赤丸は胃を、黄色丸は盲腸・小腸を表します。

胃内に餌の食渣があり、盲腸内にはガスが貯留しています。

今回のパフちゃんは、消化管ガス貯留による腸管蠕動の停滞、ひいては食欲不振に至ったものと考えられました。

この消化管疾患をウサギ消化器症候群(RGIS)と称します。

RGISについては、以前コメントさせて頂きましたので詳細については、こちらをご覧ください。

治療法として、まず盲腸内のガスを抜くことが必要です。

このガスがなぜ生じたのかは、胃内の毛球かもしれません。

あるいは、ストレス等で消化管内の腸内細菌叢が崩れて、ガス産生菌が増殖して盲腸鼓張をもたらした可能性もあります。

いずれにせよ、パフちゃんは入院して頂くこととしました。

入院中は、ガスを抜くためにジメチコンという消泡剤、消化管内の毛球除去のためにラキサトーン、腸蠕動促進薬のプリンぺラン、ガス産生菌粛清のための抗生剤を投薬して経過をみることにしました。

下写真は消泡剤を飲んでいるパフちゃんです。

翌日になりますとパフちゃんは食欲が少し出て来ました。

乾草も水も口にできるようになってきました。

入院二日目のレントゲン写真です。

胃内にガスが認められる点と盲腸内のガスが消化管下方へと移動し始めているのがわかります。

入院3日目からパフちゃんの食欲はさらに向上し、軟便も治まってきました。

入院4日目のレントゲン写真です。

胃内のガスは完全に抜け、盲腸内のガスもかなり抜けて来ました。

あとはご自宅で内服をしていただくことで大丈夫と判断し、入院5日目に退院となりました。

下写真は退院当日の足取りもしっかりしたパフちゃんです。

ひとくちにウサギの食欲不振といっても、その原因は歯科疾患であったり、消化管内の毛球・異物・ガスであったり、子宮疾患・肝腎不全がからんでいたり様々です。

ウサギは自然界では肉食獣に捕食される立場にありますから、疾病の兆候を隠します。

飼い主様が、ウサギの食欲不振に陥る前に気づかれると良いのですが、病院に来院される時点で疾病は進行していることが殆どです。

今回は、パフちゃんをホテル預かりしていたショップの方が注意深く異変に気付かれ、迅速な対応をしていただけたのでガス産生菌による腸毒素血症を未然に防ぐことが出来たと思います。

ウサギは食欲不振が丸一日続いたら、即受診されることをお勧めします。

最後に、退院時に飼主様から頂いたお土産をご紹介させて頂きます。

にほんブログ村ランキングにエントリーしています。

宜しかったら、こちら

投稿者 院長 | 記事URL